图文互释下的人物塑造

2020-11-06连玮玲

摘 要:丁玲作为20世纪中国杰出的女作家之一,以其独特的人生经历和感悟,创作了许多辉煌的作品。从20世纪二三十年代的巨大变革到土改时期,面对近半个世纪的风云诡谲,丁玲始终用文字书写历史洪流中无数人的跌宕命运。《太阳照在桑干河上》不仅是丁玲的代表作,更被视为反映土改运动的扛鼎之作,小说成功地塑造了一系列丰富多样的人物形象,详尽地展现了土改时期错综复杂的各类问题,蕴含着作家对于时代与人性的思考。1955年,由董洪元绘制的《太阳照在桑干河上》连环画出版,连环画对人物的塑造和诠释与小说相互辉映,对我们深入理解作家复杂深刻的心路历程具有重要意义。

关键词:图文互释;人物塑造;太阳照在桑干河上;连环画改编

基金项目:本文系2019年湖南省文联委托项目“湖南文学名作连环画改编的史料整理与研究”;2020年度湖南省社科评审委重点项目“百年湖南文学连环画改编的史料整理与研究”(XSP20ZDI021)研究成果。

丁玲是20世纪中国最杰出的女作家之一,《太阳照在桑干河上》(以下简称《桑干河》)是丁玲在解放区时期的代表作,小说以华北解放区的农村土地改革运动为主要内容展开,细腻真实地描绘了在土改运动中出现的一系列问题,成功地塑造了各式各样的人物形象。丁玲在谈及文学创作时说:“作家对于一段生活,对于他全部接触到的生活,要经常拿来推敲,不仅是留恋,而是念念不忘地从中发现问题,得到一種真理,一种思想,一种见解。”[1]这样的创作观,即使是在她投入党的文艺工作后,我们依旧能从她的文本缝隙中感受到点点火苗,这正是丁玲的思想复杂之处。《桑干河》恰是这样一部作品,而思想的复杂正是借由人物形象表达出来,较之同一时期的土改题材小说,更见作家的独立思考与惊艳的艺术表现力。1955年,董洪元以红叶为名绘制的《桑干河》连环画,由上海人民美术出版社出版。董洪元是中国早期钢笔画家,也是著名的连环画家,他的画作前期以白描为主,后期则以钢笔画和黑白画为主,画面逼真生动,因此董洪元的作品流传甚广,影响巨大。董洪元采用钢笔技法绘制《桑干河》连环画,画作注重形式为内容服务,运用绘画技巧塑造和诠释了小说中形形色色的人物,在图文互释下的人物形象更加丰满生动,诉说着作家在字里行间的思想与复杂情感。

一、意境氛围的烘托

意境作为中国传统绘画审美的重要表达对象,是画家内在感悟的外化表现。连环画中意境氛围对于人物形象的烘托与塑造同样是画作的灵魂,贺友直在谈及连环画创作时特别提到意境的重要性,“我以为连环画的构图应该做到‘说明问题追求意境”“连环画的构图应该考虑‘合理、有含义、美”[2]。连环画构图中所体现的意境对于人物塑造是至关重要的,画家通过对环境氛围的描绘来表现不同人物的不同心情,表达作品的思想感情。

丁玲在《桑干河》中塑造了一系列人物形象,丁玲曾说:“我当时的希望很小,只想把这一阶段土改工作的过程写出来,同时还像一个村子,有那么一群活动的人,而人物不太概念化就行了。”丁玲并没有在认同主流意识的同时,忽略了客观性和多样性,大多数土改小说过分强调阶级立场,把人物塑造成概念化的典型人物,《桑干河》并没按照当时的“模式”创作,而是真实地表现出暖水屯土改的原生模样,书中的人物无论是干部、农民、地主、恶霸还是妇女,都有鲜明的性格特征,土地改革运动在众声喧哗中也逐步走向明朗。

顾涌是《桑干河》中极具魅力的人物角色,丁玲在忠于生活体验之后创造了这一角色,勤劳能干的地道农民顾涌带着对土地的热爱一步步积攒家业,却被错划为富农,这是丁玲感到疑惑不解的。在小说里,土改运动中的顾涌在沉默中忐忑不安、委屈含恨。王国维在《人间词话》中曾道:“昔人论诗,有景语情语之别,不知一切景语皆情语也。”在董洪元的连环画中,人物关系串联起故事情节,画家尤擅长以营造意境氛围烘托人物的情感和处境,形成画作独有的意蕴。

在画幅1中,远处山峰连绵起伏,树木茂密,河水平缓地流淌,还有几只水鸭悠闲地嬉戏,视线由远及近,河岸边水草生机勃勃,路边的向日葵和野花开得灿烂,整体上形成了宁静安详的意境。画家将视角拉近,将顾涌在画面中的比例放大,增强其主体性,顾涌的心情与周围宁静的氛围形成强烈的冲突,更突出他此时因被划分为“经营地主”的紧张情绪,看似平静的暖水屯已经是暗流涌动,暗示着土改运动已经要进入高潮,而顾涌的心情更加摇摆不定。

画幅2中描绘了顾涌套车送别胡泰的场景,在胡泰向顾涌说明了自己村里的土改情况后,顾涌终于放下了自己的担心害怕。在画中,远处的山景与近处的树木草丛形成虚实结合的构图,寥寥几笔虚线绘出清爽和畅的清风,远处的留白描摹出广阔无垠的天空,烘托出正如丁玲所描绘的此时顾涌的心情:“于是他也往回走,伸头望了望不远的自己的地,那片即将献出去的田地,但他已经再没有什么难舍,倒觉得只有一种卸去了一副重担后的轻松的感觉。”[3]224开阔爽朗的意境氛围与顾涌此时的情感相互呼应,董洪元笔下的画面鲜明地展现出顾涌在土改过程中的思想变化,将人物塑造得骨血丰满,更深化了小说的“变天”主旨。

丁玲在谈及《桑干河》的主旨时说:“所以我在写作的时候,围绕着一个中心思想——农民的变天思想”,“就是由这一个思想,才决定了材料,决定了人物的。”[4]暖水屯的人们在“变天思想”的笼罩下各有心思,农民害怕“变天”,有如顾涌一般提心吊胆,也有村干部的摇摆徘徊。丁玲对程仁的描写也是富有特色的,程仁是长工出身的农民干部,他对党、对革命是忠诚的,对土改运动是积极热情的,他想把自己的工作做好,但是他又不能确认村里人的成分,过分地在意小事,害怕自己与黑妮的关系会影响工作,所以他对黑妮采取了暧昧游移的态度,反而使自己陷入了苦恼和为难。

在画幅3中,天空阴沉沉地,小路好似无限延展至天边,坑坑洼洼的小路两旁是残破的农家土房,土房边的野草稀稀落落,营造出凄清冷落的意境氛围。画幅运用焦点透视法,近大远小,明暗对比强烈,人物程仁沿着小路走来,空间透视精确,形成了极强的立体感。此时程仁开完会,回想过去怕得罪黑妮而对钱文贵睁一只眼闭一只眼,但又认为斗争钱文贵是正确且必要的,脑海里思绪万千理不清,生动地展现出丁玲所写的:“他的步子越来越慢,这一些模糊的感觉,此起彼伏地在他脑子中翻腾……程仁无力地茫然的望着暗处,他该怎么办呢?”[3]195画家将程仁此时的万千思绪压成昏沉的天空,给人以欲说还休的情感,淋漓尽致地描绘出程仁面对“变天”时内心的徘徊为难。

董洪元在西洋钢笔画技法的基础上结合我国民族艺术特点,在虚与实、远与近、线与面之间展现出情与景的交融,以情景营造意境表现人物情感,刻画出在时代洪流中暖水屯的人们思想上的巨大变化。董洪元不仅运用了熟练的技巧创造了灵动的意境,突出了丁玲笔下人物的鲜明特征,还注重对画幅意象的选择与运用。意象的选择并不是简单的内容建构,而是作家精神情感的体现。在连环画中,董洪元对应文本特别选择了“太阳”这一意象来营造气势,太阳在文学作品中常常是力量与光明的象征,在特殊的历史语境中,太阳这一意象的出现往往代表着光明与希望的到来,正如丁玲在结尾处所写:“第二天当太阳刚刚照在桑干河上时,他们便又出发了。”[3]248当阳光如希望般降临大地,这些干部们又前往新兵营带去新希望。在画幅4中,太阳高照,阳光拨开云层照射在山川河流之上,画家用直线表现出光线之强烈炽热,充满了力量。画中的桑干河近大远小,线条交织下的河水波光粼粼向远处缓缓流去,太阳的炽热与河水的平缓形成了一刚一柔的强烈反差,描绘出一幅生机勃勃的景象,与文采等干部“指点江山”的神情相呼应,表现出干部们的信心满满与干劲。

莱辛在《拉奥孔》中提及,“绘画只能满足于在空间中并列的动作或是单纯的物体,这些物体可以用姿态去暗示某一动作”“诗所描绘的是持续的动作,它只用暗示的方式去描绘物体”[5]。连环画实际上是以图释文的综合艺术,不同的艺术家对于原著作品的理解不同,董洪元对《桑干河》连环画的改编做到了图文互释,尤其是在人物塑造上,擅用不同的意境氛围烘托出人物特征,通过人物变化将作家蕴藏在文字中的思想情感一一展现出来,不仅塑造了一个个丰满生动的人物形象,也切合了丁玲小說的思想内涵。

二、细腻动人的人物刻画

丁玲在对生活的透彻观察中,在严谨的写作态度下,使《桑干河》中的人物栩栩如生,这些人物并不是真正意义上的典型人物,也不是面面俱到的完美人物,这一批“活动着的人”有缺点、有思想、有摇摆,更加有斗争过程和思想成长过程,在丁玲细腻动人的人物刻画技巧中更见真实,而真实恰恰是《桑干河》这部小说最难能可贵之处。在人物刻画上,丁玲主要运用了娴熟的心理描写,而人物的心理描写往往最能体现出人物的性格特征,展示出人物的思想情感变化,使人物形象更加真实,血肉丰满,从而更好地深化作品主旨。丁玲在描写人物心理时,常常把人物矛盾的心理活动表现出来,将矛盾的心理与客观的情境相结合,用细腻的心理活动表现人物个性。

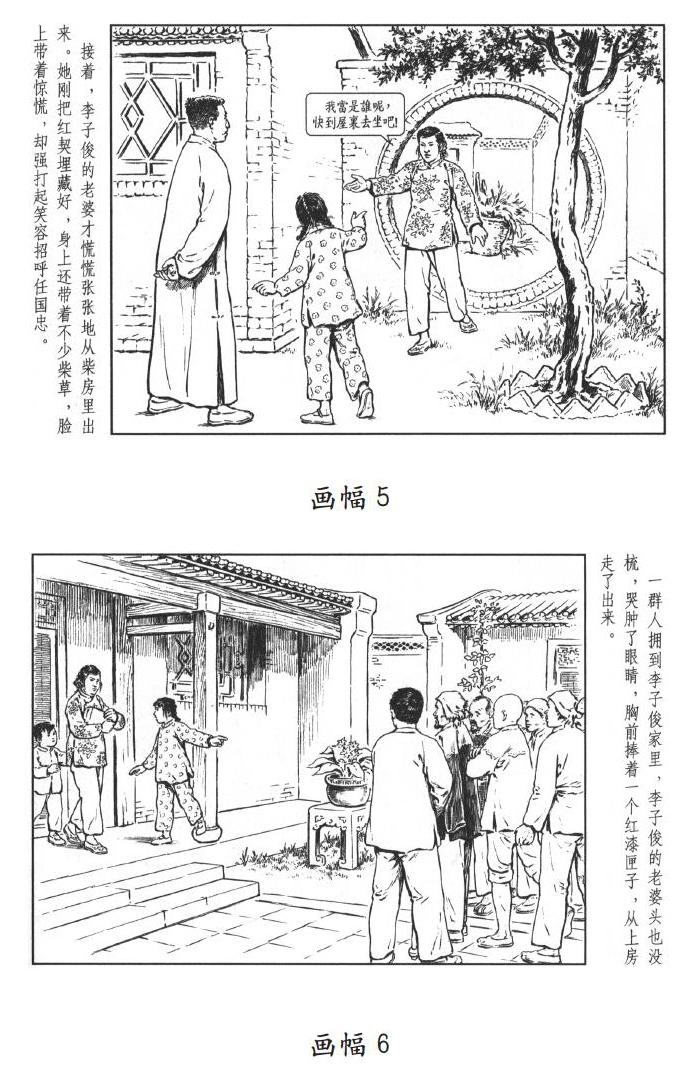

小说中丁玲着重塑造了地主李子俊老婆这一人物形象。李子俊老婆聪明有心计有主见、能屈能伸,面对土改划分成分时善应变懂分寸,当任国忠来找李子俊撞上她在藏私房钱时,她虽“脸上还显着惊惶和不安”,但一瞬间“却笑着说”……她心中总是在不停地盘算酝酿着,但是脸上却不露半分心思。在连环画中,董洪元专注于人物的神情刻画来表现人物心理状态。在画幅5中,听到任国忠来家里以后,李子俊老婆匆忙走出来,脚步一前一后,还未站定说话,画幅中的人物便眉头微皱表现出人物的紧张不安,但人物嘴角却露出了笑意,这一表情可以说是画幅的点睛之笔,细腻精确地诠释了人物微妙的心理变化。

同样,在画幅6中,当人们到李子俊家拿红契的时候,李子俊的老婆从屋里走出来,头发散乱,眉头紧皱,神情凝重,嘴角紧闭,将所有的情绪全部压抑在心中,不表露半分。丁玲写此时的她就像一只挨了打的狗,眼里收敛着恐惧与复仇的光芒。丁玲善于刻画心理描写塑造人物,同时对人物的动作也有着细致的描绘,“那女人忽地跑下了台阶,就在那万年青的瓷花盆旁边,匍匐下去,眼泪就沿着脸流了下来”[3]123,一整套动作流畅自然,就像是已经在脑海里酝酿已久的画面。在画幅7中,李子俊老婆伏地跪下,向人们磕头,并没有抬头起身的意思,额头紧紧贴着手。董洪元的刻画比丁玲描绘的动作更加突出,表现她想通过夸张演绎博取同情的心理,塑造了一个善伪装演戏、精明有心计的农村妇女形象。

董洪元在刻画人物动作时往往会更加夸张一些,以突出丁玲笔下塑造的人物的性格特征。任国忠作为一名知识分子,自认为“怀才不遇”,为了发泄对村干部和共产党的不满,到处散布谣言,反而使自己的思想止步不前。在画幅8中,任国忠弓着腰,后背搭着手,身子看似往前走,头却定定往后望。任国忠到处给地主散播坏消息,又给别人希望,制造紧张不安的情绪,多处奔波后反而面露思索迷惑的神情,不断往回看,始终没有找到自己的立场,他的徘徊摇摆暗含着丁玲对知识分子的希冀,希望知识分子能少怨愤,多自我反省,接受改造,促进自身的进步,坚定自己的信念。

除了突出人物的性格特征外,董洪元对普通民众的刻画同样经过了细节化的处理,在画幅9中,钱文贵霸道地往前走,脸上不可一世的表情格外突出,画面同样采取了近大远小的原则,但是令人格外注意的是远处敢怒不敢言的普通民众,他们的脸上有委屈、愤怒和恐惧,人们斜眼看着钱文贵,低着头窃窃私语,这些神情和动作将人们开始面对“变天”时的彷徨不安和胆怯细腻地展现出来。经过土改斗争,暖水屯人们开始坚强起来,思想成长了,他们的精神压力在慢慢消失,他们克服了对“变天”的恐惧。画幅10中,人们奋起反抗,将钱文贵围起来,所有受压迫的人们抬头挺胸,高举拳头,誓要打倒恶霸,充满了力量。丁玲在整部小说中所要表现的正是这种农民思想的变化与成长,使小说的主旨得到强化,董洪元连环画中很好地保留和深化了这一点,通过对人们前后不同神情动作的绘画表现出民众的巨大变化,层层推进至情节高潮爆发,在图文相互诠释下给人以震撼叹服之感。

丁玲用她敏锐的目光看透人物内心,将人物的内心变化一点点剖析在读者面前,但这些人物形象特征都需要读者想象构建,而董洪元的画幅同样重视人物心理变化对于人物塑造的重要性,可以说董洪元运用神情与动作等细腻的人物刻画方法给予了读者想象的补充,使读者对于文本的想象更加具有可感性。

三、结语

西晋陆机在阐释语图关系时曾说:“宣物莫大于言,存形莫善于画。”语言与图像分属不同的表达系统,两者既有各自的优势也有局限,而连环画的改编是将两者进行有机地转换,尽管还是会存在语图缝隙,但由于连环画作者对于改编文本的有效把握,小说与连环画之间同样存在着图文互释的情况。丁玲在《桑干河》中塑造了形形色色的人物形象,这些人物围绕着土改这一重大事件表现出自己独特的个性,丁玲运用语言、心理、动作、环境等描写塑造人物形象,画家董洪元对作品的情节和语言进行选择、改编和再创作时,又运用了多种绘画技巧以诠释和突出丁玲笔下的人物形象,将作家的复杂思想诉诸于图像,使连环画作品更具有独特的审美价值,也为文学作品的阐释开拓了更广阔的空间。

参考文献:

[1]丁玲.创作与生活[M]//张炯,主编.丁玲全集(第七卷).石家庄,河北人民出版社,2001:218.

[2]贺友直.谈连环画的构思、构图[J].美术,1982(6):18-23+52

[3]丁玲.太阳照在桑干河上[M].北京:人民文学出版社,2004.

[4]丁玲.生活、思想与人物[M]//张炯,主编.丁玲全集(第七卷).石家庄,河北人民出版社,2001:419-438.

[5]莱辛.拉奥孔[M].朱光潜,译.北京:人民文学出版社,1979.

作者简介:连玮玲,湖南师范大学文学院硕士研究生。研究方向:中国现当代文学研究。