不死的梵高 生命的绝响

2020-11-06邱晞

摘要:梵高的一生,受尽冷遇与摧残,名利皆空,贫困交加,但他却用凄苦的一生顽强地呼唤着那个时代所不能接受的美。作为一个敢于面对困厄挑战的生命典型,以他超迈的审美理念、异常娴熟的绘画技巧、生硬的咄咄逼人且对比强烈的色彩,凭着敏锐而深刻的心灵感应和水乳交融的抒情笔触,真挚而动人地再现了躁动不安、热血蒸腾的客观世界,创造了那个时代所能产生的最具忧郁美和崇高美的艺术画卷。

关键词:梵高;生命的绝响;生命典型;忧郁美;崇高美

题记

不要以为死者死了

只要有人活着

死者就活着

永远活着

——梵高

一

2020年7月29日,是荷兰伟大的画家梵高自杀身亡130年的忌日。

梵高走了,孤零零的,消失在奥维尔乡间那洒满阳光的麦田里,一去就是漫长而执着的130年。真的,这位19世纪末欧洲最穷困潦倒的画家,做梦都发誓要让冰冷的颜料,熔化成阿尔天空中那火辣辣的太阳的“疯子”,在他开枪结束自己短暂而痛苦的生命时,绝不会料到,在吝啬了整整一个多世纪之后,我们的世界突然会以如此惊天咋舌的慷慨为他“解囊相助”了。

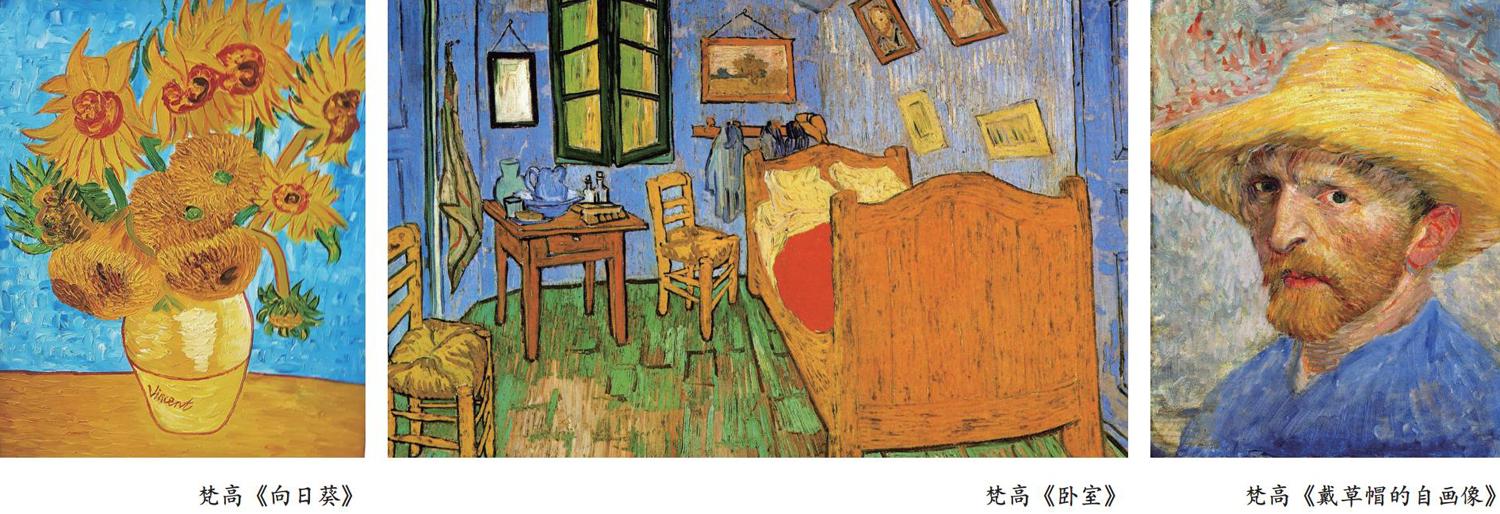

朴拙粗糙得如同他本人、散发着太多泥土腥味的油画《伽赛医生像》《向日葵》等,如今在美术拍卖市场上以近乎天文数字的价格成交,连中国富豪都加入了拍卖争夺战。2014年,华谊董事长王中军以6176.5万美元(约合人民币3.77亿元)竞得梵高的油画《雏菊和罂粟花》,举世哗然。到底谁疯了?梵高,还是我们?

梵高生前的知音、美术评论家奥里埃曾不无感慨地预言:“对于这样有着一颗发光的灵魂、坚强而真诚的艺术家,我不知道,今后广大观众为其恢复声誉的赞美是否出于真心,与现代资产阶级的本性相比,梵高确实过于质朴又过于狂热了。除了某些志同道合的艺术家和那些普通人中间的幸运儿之外,他终究是难以被人理解的。”

的确,是拍卖梵高,还是理解梵高,伫立在那些燃烧着灼热的赤红色光焰、颤动着生命的柠檬绿汁液的杰作面前,善良的人们在抉择中沉思。

如今,除了奥维尔墓园里痴心的向日葵花,还在金灿灿的阳光下深情地思念外,恐怕没人会想起那个寂寞中走向原野的日子了。

二

那是1890年7月的最后一个晌午,和往常一样,深蓝色忧郁的天际没有一丝云彩,空气湿热得仿佛能捏出水来。法国北部奥维尔镇的拉伍饭馆里,门紧关着,百叶窗放下了。一张破旧的浅绿色弹子台上,停放着文森特·梵高那粗笨的棺材。门外,一匹老马拉着辆黑色的柩车在静静等候着。

终于,要告别了。梵高的弟弟提奥、伽赛医生、饭馆老板拉伍,还有四位从巴黎赶来的好友,一共七个人肃立在棺木四周。没有人哭,也没有人想起去请牧师。车夫又在敲门,该起灵上路了。突然,伽赛发疯似地冲上楼,把梵高房间里的画全部抱下来,又让儿子跑回家取来了其余的画——这些画没有人愿买。几个人忙着将它们挂到墙上。“再看上一眼吧,可怜的人……”伽赛默默地念叨着。周围静悄悄的,隐约能听见几里外教堂里传来祈祷的钟声……

棺木的盖子沉重地盖上了,朋友们小心翼翼地将它抬出昏暗的饭馆,轻轻放到柩车上。街上行人寥寥,黑色的柩车叽呀着辗出了僻静的小镇,沿着开满鸢尾花的田间小路走着,穿过一片成熟的麦地,绕过灰色的小教堂,缓缓爬上翠草茵茵的山坡,最后,停在了郊外清冷的墓园门口。伽赛做主,把梵高安息的地点选在他第一次来奥维尔镇时站立过的地方。从这儿可以俯瞰瓦兹河可爱的绿色山谷,碧绿如黛的河水静静淌过肥沃的山谷蜿蜒流向远方。

陪同的人们把棺木放入墓穴,然后将铁锨插进土里,用脚踩下去。寂静中,有人开始抽泣。“我们不要绝望,文森特的朋友们,”伽赛哽咽着说,“为了他所热爱的艺术,文森特献出了自己的生命。他的爱、他的才华、他所创造的非凡的美,將千古长存并为这个世界增添光彩。我们禁不住时时要看他的画,每看一次,都会发现新的人生信念和意义。他是一位伟大的画家、思想家,一位划时代的巨人。文森特没有死,他永远不会死……”此刻,提奥和在场的其他人已泣不成声。

伽赛在光秃秃的墓穴周围种上了向日葵。正午,当奥维尔炎炎的烈日炽热而庄严地凝视着这块麦田中的小小墓园时,梵高在灿烂的向日葵花那绽开的金黄色微笑中深情地长眠了。

三

凄凉的葬礼在诉说那段悲哀的人生。

1853年3月30日,文森特·梵高诞生在荷兰北部松丹德镇一个牧师家庭。少年时代的梵高既任性又腼腆,过分敏感的性格常使他为躲避人群而去旷野游荡。与生俱来的孤独折磨着幼小的心灵,瘦削的脸上,一双忧虑的眼睛闪着刺人的光芒,表情十分奇特。16岁那年,父亲送他到海牙的画店当学徒,4年后,他来到伦敦分店工作。不久,他爱上了房东的女儿乌苏拉并向她求婚,可遭到拒绝。于是,在姑娘新婚的夜晚,他独自品尝着失恋的苦酒,冒着瓢泼大雨离开了伦敦。1875年,梵高来到巴黎,开始醉心于虔诚的宗教幻想,《圣经》成了他救世的指南,“我感到自己被引向宗教,我要拯救穷苦的人”。不久,他孤身前往比利时的博里纳日煤矿,试图把贫苦的矿工们带到基督的身旁。然而他狂热的献身精神令卫道士们自惭形秽,他被福音会辞退了。1882年,梵高回到海牙,认识了相貌丑陋、怀有身孕的妓女克里斯蒂娜,“这个世界不应该存在孤立无援、被人遗弃的女人”,于是他收留了她并倾注了自己全部的爱,可两年后被抛弃的却是他自己。生活的贫困、精神的磨难、流浪的痛苦接踵而至。在极度的悲愤和失望中,他开始求助于绘画,企盼艺术女神能拯救他垂死的灵魂。这期间,他创作了大量个性粗犷、色彩灰暗、格调忧郁的写实主义作品。

1886年,真正的艺术生命开始了。在弟弟提奥的引荐下,梵高回到巴黎并结识了高更等印象派画家。他开始临摹早期的印象派作品,但不久就厌倦了,他感到必须探索自己的绘画语言,他需要强烈的光和热来温暖久已冰凉枯萎的心。他向往南方炙热多情的太阳,他要把生命的血液一股脑地涂抹到金闪闪的阳光中去。1888年2月,梵高来到法国南部的阿尔乡野,他惊奇地发现“这里就是画家的天堂”。

在阿尔,他寻觅到了清晰的轮廓、没有阴影的光线,捕捉到了明亮、鲜艳的纯色。画布上,苦难的阴冷在消失,希望的热情在增长。阿尔的夏天,艳阳如火,梵高顶着烈日狂风着了魔似地在田野上奔波、作画、奔波,白热热的焦阳晒秃了头皮、烤红了头发。他不停地用喷着血火的眼睛对准天空中熊熊燃烧的太阳,对准太阳下随风赤裸裸狂舞的向日葵花。那膨胀着、光焰四溢的火球,亢奋而线条旋转的葵花,仿佛受到极度压抑似地奔泻到沾满沙土的画布上。笔烫手了,画烧心了。他的灵魂每天都在躁动,他的血液每天都在沸腾,他处在“宇宙聚变的前沿”。如火如荼的日子诱发了耳鸣幻觉症,他强迫自己发疯般地工作,希冀癫狂的绘画能解脱那可恶的病魔。10月,高更来到阿尔,可他俩整天为绘画争吵,有如两座汹涌咆哮的火山。高更为梵高画了张肖像,梵高沉默良久后说:“的确是我,但这是精神失常的我。”终于,梵高神志错乱了。一次,高更在散步,他手握剃刀猛冲过去,高更逃开后,他回家一刀割下自己的右耳,用手绢包好送给了妓院。两星期后,他画了那幅著名的割掉耳朵的自画像。人们开始拿他当疯子了,没人怜悯他的贫困,没人分析他的病痛,没人宽容他的敌意,更没人理智地、清醒地谈论他的艺术。他进了圣雷米的疯人院。

阿尔的绘画生涯结束了,梵高跨过了艺术生命的巅峰。他无节制地创作着,完成了几百幅精品油画。然而除了受到评论家奥里埃的青睐外,艺术界神圣的权威们并不认可他的成功,他仅仅售出了一幅油画。1890年5月,提奥将贫病交加的哥哥接到北方奥维尔镇,请爱好绘画的伽赛医生为他治疗。很快,伽赛成了梵高作品最忠实的崇拜者。梵高为他画了一幅实际是自身精神写照的伽赛肖像——一位忧世伤生的现代人物孤独的形象。以后,他的才华开始枯竭,技巧变得拙劣。一次突然的发病,他喝下了一罐颜料。终于,沮丧的心绪压垮了他。他毕生以诚待人,可很少有人爱他;他将阳光和温暖留给人间,世人却报以冷漠和仇恨;他发疯似地热爱太阳,然而太阳却吞噬了他的理智。明白了,太阳也不爱他梵高呀!他清楚地意识到:该结束了!

1890年7月27日下午,梵高换了件干净的衬衣,理了理乱糟糟的红头发,平静地跨出生活了两个多月的拉伍饭馆,向着郊外那片熟悉的麦田走去。周围的村庄荒凉冷落、空荡荡的,几只秃头乌鸦在麦田上空盘旋,不时发出凄厉的哀鸣。他仰面直视苍天,最后沐浴着曾给予他无限勇气和力量的金色太阳。然而无法把告别画下来了,他知道。他将手枪压在腹部,一声揪心的绝响,撕裂了旷野的缄默。

梵高沉甸甸地走了,带着漫山遍野的泪水,无边无际的痛苦。37岁那如歌的年华,他选择了对生命永恒的超越!

四

“一切伟大的艺术都是从仇恨中萌生的。”的确,梵高享有画家的称号,纯粹是为了摆脱内心深处的矛盾,为了在艺术领域中挽回生活失败的苦难。37年的孤独与失意,使他强烈地意识到自身的存在是一个失败,备受生存之苦。他总是那么焦虑不安,他想尽办法借助艺术、人道、宗教的精神来抵御这种焦虑。无情的病魔对他威胁越大,他把自己奉献给绘画的激情就越高,艺术已使他从自我中超脱出来。然而,就是这样一个不断与社会、与自我发生冲突的人,一个我行我素的“疯子”,却创造出了非凡的、内容与形式完美契合的不朽作品。是疯狂造就和启迪了他,但他的艺术绝不是一个疯子的艺术。

梵高在全身心投入绘画的同时,也为失去内心的平衡、协调和理智而深感苦恼。他想尽办法弥补这些缺陷,甚至从失败中汲取一定的力量来克服软弱,以求在创作的孤岛上生存。他熠熠闪烁的天才本来会被精神错乱摧毁,但他不断地战胜自身的缺憾,从而迈向了艺术光华璀璨的巅峰。他执着地追求形与色的绝对统一,试图把生命世界构思得深邃而严密。他的每一幅作品都是一种气势磅礴的思想,一个生机盎然的决心,一枚刻意追求极度紧张、奇崛的生命欲念所结成的饱满殷实的硕果。在生命苦难的彼岸,他忘我地期待着“某种宁静的、令人兴奋的、用感情描绘出来的意境;某种短促的、概括的、充满安谧的、像音乐那样快慰的天地”。梵高的绘画绝不是疯子所能创造出来的,而是一个具有远见卓识的真诚坚毅的艺术家、一个敢于面对困厄挑战的生存强者创造的不屈不挠的生命艺术。

梵高以极其敏锐的洞察力,顽强地呼唤着那个时代所不能接受的美,“未来的艺术,将是那么绚丽、那么年轻!”在这对艺术充满希望的呐喊中,蕴含着多么巨大的渴求丰满的生命绿色的痛苦啊!他奋进着、开掘着,尽管他知道不会等到这个美的新时代的到来,但作为探索的先驱,他确信胜利本身将会越过他留在画布上带血的足迹。他用自杀遏制了精神病的复发,他战胜了病魔,从而升华了自己。当多厄的生命消逝在田野那片永久的宁静中时,他深刻地感悟到了心灵与自然融为一体时那种不能自已的欢悦,体验到了生命在苦难中由短暂走向永恒的那份神韵之美。这个高尚、正直、善良的人,永远在精神分裂与超越时空的统一之间奮力抗争,令全人类为之肃然起敬。我们很难再找到一个胜过梵高的、现实存在着的、顽强的生命典型!

五

“当我的生命走到终点,我只希望我是带着爱、渴望和思想离开而不是以别的方式。哦,绘画就是我的最爱!”梵高在书信中这样写道。27岁才开始真正创作的梵高,指导老师竟然是绘画练习手册。这个无师自通的天才,在他生命的最后十年里,爆发出了惊人的艺术能量。

梵高喜爱在田野树林里长途旅行并写生,让自己的画作汲取大自然的雨露灵光。他深入田间里巷,醉心于刻画农夫、村妇、矿工、妓女。他苦心孤诣完成的超过900幅油画和1100幅素描画,被当时的上流社会斥之为粗俗鄙陋、毫无美感。这些讴歌大自然的生命力、赞美劳动者朴实善良品格的绘画杰作,在他去世后,扔在仓库里无人问津,甚至到最后提奥的儿子破产,也没能卖出几幅梵高的画作。而提奥因哥哥的自杀深受刺激,在梵高死后6个月也早早地离开了人世。

“梵高不仅是一位伟大的画家,而且是一位出色的作家和思想家。”获得这项殊荣时,梵高已经离世47年了。生前作品不值一碗通心粉的价格,死后一幅《鸢尾兰》售价高达5400万美元时,梵高在地下长眠已近一个世纪了。

贫病无闻的梵高“逆袭”成功,难道不值得我们每个当代人深思?

作为杰出的后期印象主义绘画大师,梵高以他青春灵动的彩笔、超迈的审美理念,在如玉似冰的心扉上,创造了那个时代所能产生的最具忧郁美和崇高美的艺术画卷,撞击并叩问着我们所有人的灵魂。他的画作风格独立,卓尔不群,阴郁孤独里饱含着浓烈的爱意,激情狂热中浸透了深刻的焦虑,那种将忧郁气质和崇高理想完美结合的奇特人格和画品,像一脉亘古浩荡的天风,横扫了整个现代派画坛,流风所及,至今深远广袤。

梵高具有异常娴熟的绘画技巧,落笔准确,入木三分。无论是创作风景画还是肖像画,他都不做实验,也不反复,更不修改,几乎总是直接在画布上创作,速度之快显示出骄人的才华。“要达到崇高的境界,不仅要依靠感情的涌动,还要顽强地磨穿一堵把人们和他们已感受到的目标分隔开来的铁窗。”梵高就是这样塑造着最终耗尽他生命精华的绘画意志的。

梵高的作品永远是匆匆忙忙、不得安宁的。在那个学院派艺术走向没落、传统的绘画观念日薄西山的年代,当印象主义绘画的曙光初显端倪时,梵高毅然升起了。他与塞尚、高更等对绘画的方法和思想进行了创造性探索,开辟了20世纪艺术辉煌夺目的明天。当塞尚沉湎于新的空间概念的遐思、高更痴迷于原始构图的幻想时,梵高则以自己敏锐的智慧赋予色彩以全新的生命和最震撼人心的美。他的画中,色彩加强了线条,突出了外形,创造了节奏,确定了深度,已具有了一种符号价值,不仅作用于人的眼睛,而且渗透到人的灵魂。

梵高直接用生硬的咄咄逼人的、对比强烈的色彩,时而奔放、时而凝重,没有细腻的变化,没有过渡的缓冲,坦率真诚一如他自己磊落的胸襟。他不拘于谨严的轮廓、细节的描摹,而着眼于迅速捕捉那变化着的客观对象。他努力追求的是跳动的光、变幻的色、流荡的大气、水波、抖动的树叶、草地,他着力表现的是大自然的生命与活力在人们视觉上留下的瞬间情感。“当我画太阳时,我希望使人們感觉到它是以一种惊人的速度旋转着,正在发出威力巨大的光和热的浪。当我画一块麦田时,我希望人们感觉到麦粒内部的原子正朝着它们最后的成熟而努力。当我画一株苹果树时,我希望人们能感受到苹果里面的果汁正把苹果皮撑开,果核中的种子正在为结出自己的果实而奋斗!”

就这样,梵高凭着对大自然敏锐而深刻的心灵感应,运用光、色彩、热、颤动等水乳交融的抒情笔触,真挚而动人地再现了由色彩、阳光、运动组成的躁动不安、热血蒸腾的客观世界。人、植物和动物从那富有生命感的大地升向富有生命感的天空和太阳,然后又向下汇聚到同一运动中心。一切生命的有机成分都溶合在一起,凝结成一个伟大、崇高而欢乐的生命美的统一体。这就是梵高艺术烂漫瑰奇、精湛透熟的异彩,也是梵高生命瀚海博大、长风千里的真谛。

梵高疯了,阿尔的天空中火辣辣的太阳可以作证;梵高狂了,奥维尔的墓园里金灿灿的葵花可以作证。然而——

梵高的艺术,因为他生命的疯狂而永远!

梵高的生命,因为他艺术的疯狂而年轻!

(本文参考了美国学者欧文·斯通《梵高传》和国内梵高研究者少数研究成果,特此致谢。)

作者简介:邱晞,长江日报报业集团党群部媒介发展研究所记者、主任编辑。