蓝芩口服液联合西医常规疗法治疗疱疹性咽峡炎的临床观察

2020-11-06蔺建英

蔺建英

(山西省晋中市第二人民医院,山西 晋中030800)

疱疹性咽峡炎是由肠道病毒感染引起的急性上呼吸道感染性疾病,在托幼机构、早教机构、社区等易感人群较为集中的场所易发生聚集性病例,以高热、流涎、咽痛、厌食、呕吐等为主要临床表现,少数患儿可并发高热惊厥、脑炎等,严重威胁儿童身心健康。西医治疗该病多以抗病毒、对症治疗为主,疗效不确切,且药物不良反应较大。本研究采用蓝芩口服液联合西医常规疗法治疗疱疹性咽峡炎,取得较好的疗效,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 选取2017年3月至2019年7月在晋中市第二人民医院儿科住院治疗的64例疱疹性咽峡炎患儿,按照随机数字表法分为对照组和观察组,每组32例。观察组男16例,女16例;年龄最小8个月,最大6岁,平均(2.03±1.28)岁;体温38.0~41.5℃,平均(39.37±0.59)℃;病程1~3 d,平均(1.66±0.91)d;合并高热惊厥患儿2例。对照组男18例,女14例;年龄最小8个月,最大7岁,平均(2.64±1.75)岁;体温38.0~41.2℃,平均(39.29±0.54)℃;病程1~3 d,平均(1.59±0.87)d;合并高热惊厥患儿2例。两组患儿一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准 参考《诸福棠实用儿科学》中疱疹性咽峡炎的诊断标准:夏秋季发病率较高;主要累及1~7岁小儿;突起发热及咽痛,咽痛重者可影响吞咽,可伴发呕吐、头痛、腹痛或肌痛,甚至引起惊厥;初起时咽部充血,并有散在灰白色疱疹,直径1~2 mm,四周绕有红晕,2~3 d后红晕加剧扩大,疱疹不久可破溃,形成黄色溃疡[1]。

1.3 纳入标准 符合上述诊断标准;起病急骤,病程1~3 d;合并高热惊厥患儿神经系统检查无异常,脑电图检查无异常;无其他感染性疾病。

1.4 排除标准 服药困难患儿;合并腹泻病患儿;入院后诊断为手足口病患儿;合并脑炎、心肌炎等严重并发症患儿。

2 治疗方法

2.1 对照组 根据患儿病情分别给予补液、退热、对症支持等治疗。对咽痛症状较重且影响进食的患儿给予适量补液,保证生理需求量达到60~80 mL/(kg·d)。对伴有呕吐症状的患儿静点维生素B6注射液止吐。合并高热惊厥的患儿给予10%水合氯醛0.5 mL/(kg·次)灌肠止惊;效果不理想者可静推地西泮注射液0.3 mg/(kg·次),最大剂量不超过每次10 mg,注射速度低于1~2 mg/min,注射时要严密监测生命体征,做好呼吸支持准备。对伴有发热的患儿,退热药物选用布洛芬混悬液(扬州市三药制药有限公司,国药准字H10970354)口服,年龄为8~12个月的患儿,每次3~3.5 m L;年龄为1~7岁的患儿按体质量给药,10~15 kg每次4 m L,16~21 kg每次5 m L,22~27 kg每次8 m L。两次给药时间至少间隔4~6 h,24 h给药不超过4次;体温达38.5℃时口服布洛芬退热,有高热惊厥病史患儿在38℃左右口服布洛芬退热。治疗5~7 d。

2.2 观察组 在对照组治疗基础上加用蓝芩口服液(扬子江药业集团有限公司,国药准字Z19991005)。年龄<1岁,每次5 m L,每日3次;年龄1~3岁,每次7 m L,每日3次;年龄4~7岁,每次10 m L,每日3次,温热口服。治疗5~7 d。

3 疗效观察

3.1 观察指标及疗效评定标准 ①临床疗效。显效:治疗72 h后体温恢复正常,流涎、咽痛症状消失,疱疹消失;有效:治疗72 h后体温恢复正常,流涎、咽痛症状减轻,疱疹明显减少;无效:治疗72 h后,仍有发热症状,流涎、咽痛症状仍较明显,疱疹仍较明显。总有效率=(显效例数+有效例数)/总例数×100%。②比较两组患儿疱疹消失时间、退热时间。

3.2 统计学方法 采用SPSS 23.0统计软件进行数据处理。计量资料以均数±标准差(±s)表示,正态分布采用t检验,非正态分布采用非参检验;计数资料以例(%)表示,采用χ2检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

3.3 结果

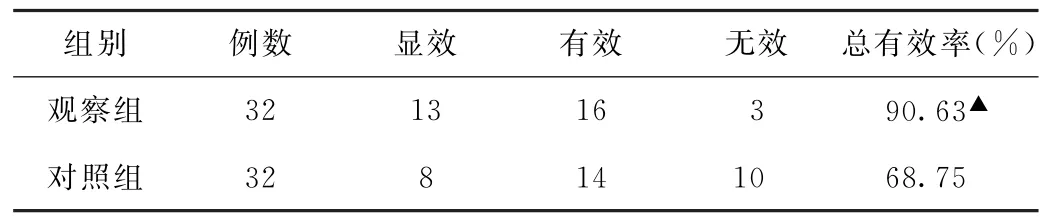

(1)临床疗效比较 观察组总有效率为90.63%(29/32),高于对照组的68.75%(22/32),差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组疱疹性咽峡炎患儿临床疗效比较(例)

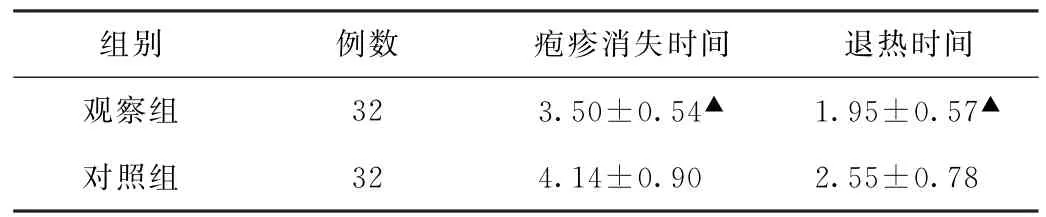

(2)疱疹消失时间、退热时间比较 观察组疱疹消失时间、退热时间均短于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组疱疹性咽峡炎患儿疱疹消失时间、退热时间比较(d,±s)

表2 两组疱疹性咽峡炎患儿疱疹消失时间、退热时间比较(d,±s)

注:与对照组比较,▲P<0.05。

组别 例数 疱疹消失时间 退热时间观察组 32 3.50±0.54▲ 1.95±0.57▲对照组 32 4.14±0.90 2.55±0.78

4 讨论

疱疹性咽峡炎是儿童常见的感染性疾病,四季均可发生,春夏季节是其流行季节[2],临床以发热、咽痛、流涎、厌食、呕吐为主要症状,查体可见咽部充血,咽腭弓、软腭、悬雍垂及扁桃体上可见散在灰白色疱疹,周边有红晕。该病多发生于7岁以内儿童,可通过粪-口途径、呼吸道飞沫、接触患儿口鼻分泌物及被污染的手和物品引起感染,其中以粪-口途径、呼吸道飞沫为主要传播途径。人类对肠道病毒普遍易感,各年龄组均可发病,1~7岁学龄前儿童感染后临床症状比较明显。由于疱疹性咽峡炎患者及隐性感染者均为该病的传染源,因此在流行季节须做好隔离措施,防止交叉感染。

人类肠道病毒是引起疱疹性咽峡炎的病原体,但不同时期、不同区域引起疱疹性咽峡炎的主要病原体各不相同。刘丹等[3]研究显示,疱疹性咽峡炎病原以其他肠道病毒和Cox A16为主;而国内有研究认为病原以肠道病毒71型(EV71)和Cox A16为主[4]。《疱疹性咽峡炎诊断及治疗专家共识(2019年版)》把柯萨奇病毒A型和EV71型均列为引起疱疹性咽峡炎的主要病原菌[2]。EV71型也是引起手足口病的主要病原体,部分手足口病患儿早期表现为疱疹性咽峡炎,随后手、足、臀部出现皮疹或疱疹,且少数危重型病例多由EV71型引起。因此,在疱疹性咽峡炎的诊治过程中,既要注意鉴别以疱疹性咽峡炎为早期表现的手足口病患儿,又需要注意对有神经系统症状及呼吸、心率增快的患儿进行早期识别,尽早发现少数合并脑炎、脑膜炎、心肌炎等严重并发症的病例,防止严重后果发生。

疱疹性咽峡炎是肠道病毒感染所致,治疗上选择使用抗病毒药物有利于疾病康复。阿昔洛韦、更昔洛韦、单磷酸阿糖腺苷等抗DNA病毒的药物对RNA病毒无效,而肠道病毒属于RNA病毒,故不应用于治疗疱疹性咽峡炎。利巴韦林虽然属于广谱抗病毒药物,早期使用可能有一定疗效,但由于其有骨髓抑制及生殖毒性等不良反应,也不推荐常规使用。鉴于目前尚无治疗肠道病毒感染的特效药物,选用具有抗病毒作用的中药方剂治疗该病,有利于疾病快速康复,防止和减少并发症发生。中药口服液与中草药煎服剂型相比,具有有效浓度高、服用剂量少、口感好等优点,更适合学龄前儿童的治疗。

疱疹性咽峡炎按其病变部位可归于中医“口疮”“喉痹”等范畴,且好发于学龄前儿童,与小儿形气未充、脏腑娇嫩、饮食不节、外感风热邪毒有关。该病因暑热温邪挟湿直中阳明、上壅咽峡所致,早期邪盛,后期可有气阴损伤;治疗初期以清热解毒祛湿为治则,后期宜清热除湿、益气养阴[5]。蓝芩口服液由板蓝根、黄芩、栀子、黄柏、胖大海组成,经现代工艺加工制成,为棕红色的澄清液体,味甜,微苦。其中板蓝根味苦、性寒,有清热解毒、凉血利咽的作用;黄芩味苦、性寒,有清热燥湿、泻火凉血的作用;栀子具有清热解毒、利咽消肿的功效;黄柏性寒、味苦,具有清热燥湿、解毒泻火的功效;胖大海性寒、味甘,具有清热润肺、利咽解毒、润肠通便的功效。5种药物相互配伍,发挥清热解毒、利咽消肿的功效,能有效缓解疱疹性咽峡炎患者的症状及体征,阻断病毒在口腔和体内的复制和繁殖[6-7]。蓝芩口服液具有抗病毒、抗菌消炎、增强免疫力及解热镇痛的作用。研究显示,蓝芩口服液可显著提高疱疹性咽峡炎患儿的临床疗效,有效缩短疱疹消退时间和发热时间,且无明显不良反应[8-9]。本研究结果表明,观察组总有效率明显高于对照组(P<0.05);观察组患儿疱疹消失时间、发热时间均明显短于对照组(P<0.05),与上述研究结果一致。

综上所述,蓝芩口服液联合西医常规疗法治疗能有效改善疱疹性咽峡炎患儿的临床症状,缩短病程,在治疗过程中未发现明显不良反应,可在临床中推广应用。但由于本研究样本量较小,在疗效及安全性评价方面可能存在一些误差,还有待进一步研究。