区域协同救治体系对顺德区急性心肌梗死的抢救效果研究

2020-11-06黎文生曹文伟欧阳海春林明灼麦林琳钟文浩麦少君

黎文生,曹文伟,欧阳海春,林明灼,麦林琳,钟文浩,麦少君

南方医科大学顺德医院(佛山市顺德区第一人民医院)心血管内科,广东 佛山 528308

急性心肌梗死(acute myocardial infarction,AMI)是心血管内科临床实践中最为常见的疾病,由于病情凶险,AMI 患者发病后往往有较高的病死率,相较于其他心血管疾病,AMI 还具有较高的院外死亡率[1-2]。研究显示[3-5],我国AMI 患者发病后至首次医疗接触(symptom onset-to-first medical contact,SO-to-FMC)的平均时间均大于12 h,且患者入院后宜行再灌注治疗的比例仅为48.3%,就目前单一医疗机构的救治水平和AMI的救治情况来看,许多患者由于误判病情或就医意识薄弱未能及时就医,医疗机构急救系统和转运体系不够健全导致院内就医延迟,部分基层医院在经皮冠状动脉介入治疗(percutaneous coronary intervention,PCI)的衔接上存在不足,种种原因使得AMI患者在发病后无法得到及时有效的治疗。本研究以南方医科大学顺德医院胸痛中心开展的区域协同救治体系项目为核心,观察体系构建前后顺德区急性ST段抬高型心肌梗死(ST elevation myocardial infarction,STEMI)患者的抢救情况,探讨区域协同救治体系的实践应用效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取佛山市顺德区各合作镇街医院在2017 年1 月至2019 年12 月间收治的120 例STEMI患者作为研究对象。纳入标准:①入院后经诊断符合2019版急性冠脉综合征急诊快速诊治指南[6]中的STEMI相关标准;②入院治疗前存在冠状动脉造影异常或缺血性胸痛;③精神意识状态良好,能够配合治疗。排除标准:①年龄≥80 周岁;②合并存在肝肾功能不足或其他严重器质性病变;③经诊断为非ST段抬高心梗或不稳定心绞痛;④患者病历资料缺失。将区域协同救治体系建立前接诊的60 例患者纳入对照组,将体系建立后接诊的60例患者纳入研究组。研究组患者中,男性45 例,女性15 例;年龄42~77 岁,平均(63.11±5.02)岁;有吸烟史者33 例,无吸烟史者27 例;BMI≥24者26例,BMI<24者34例;首诊于PCI医院者27例,首诊于非PCI医院者33例。对照组患者中男性42 例,女性18 例;年龄47~76 岁,平均(62.46±4.73)岁;有吸烟史者34 例,无吸烟史者26 例;BMI≥24 者27例,BMI<24 者33 例;首诊于PCI 医院者29 例,首诊于非PCI医院者31例。两组患者的性别、年龄、吸烟史、肥胖及首诊非PCI比例等基线资料比较差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

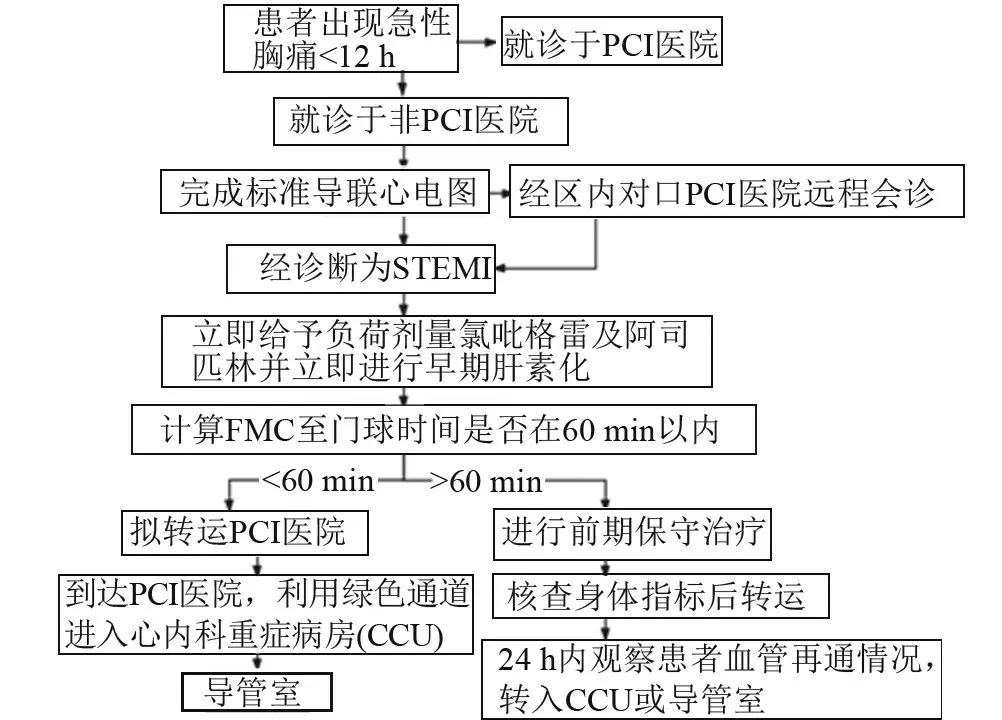

1.2 研究方法 以南方医科大学顺德医院胸痛中心为项目核心,联合区内多家街区医院开展区域协同治体系的建立工作。区域协同治体系以PCI医院为核心,非PCI 医院为建设重点,针对医疗机构AMI 救治绿色通道为关键,从而在各级医疗系统间建立起快速协作的AMI患者救治体系,项目的建设工作内容主要分为以下部分:①区域健康宣教。于各合作医院和机构间开展胸痛及AMI医疗健康知识宣教工作,联合社区开展AMI急救知识讲座,针对年龄较大的居民群众发放急救知识手册,帮助居民测定身体指标,提醒日常生活中的各种危险因素,帮助居民建立对AMI的基本认识,拓展急救知识;同时对各合作医院内已确诊冠心病的患者全覆盖开展AMI前瞻强化教育,综合评估患者生活中的AMI高危因素,加强患者对AMI的理解并对其进行有效的社区跟踪教育干预,减少冠心病患者发生AMI 的概率。②院内救治流程优化和培训。由南方医科大学顺德医院胸痛中心牵头,联合区内合作医疗机构开展AMI 患者救治诊疗流程优化工作,采用专人专岗建立24 h 急诊快速应答机制,在专员接线后迅速进行救护资源调配,有效提升急诊应答效率;建立AMI 患者免审批绿色通道,在保证最少手续前提下有效减少患者SO-to-FMC 时间。③院际协作机制的建立与完善。整合区内PCI医院与非PCI医院的医疗资源,在PCI 医院与非PCI 医院间建立对口合作关系,利用远程医疗信息服务平台和院内AMI急诊绿色通道有效开展院际协作,共同制定快速有效的AMI 患者再灌注治疗流程(图1)。同时在日常诊疗和培训工作中借助社交媒体与信息平台加强开展院际间合作,由PCI 医院负责基层培训工作的落实与下沉,组织各合作医院的基层医疗工作者参与到AMI 急救的学习和培训中,建立AMI急救交流微信群作为实时信息互助平台,帮助基层医疗机构和非PCI 医院建立有效的AMI急诊流程体系和一定规模的胸痛中心,从而在不断完善的区域协同医疗体系中提升各院间对AMI患者的救治效果。

图1 院际区域协同救治标准化流程

1.3 观察指标 按照PCI 就诊情况观察和研究区域协同救治体系开展前后STEMI 患者急救诊疗的应用效果,观察就诊于PCI 医院患者的下列指标:①早期救治效率。主要观察指标有患者首次医疗接触(first medical contact,FMC)至 获 得 患 者 心 电 图(FMC-to-ECG)时间、FMC 至患者服用抗血小板药物(FMC-to-anti platelet)时间。②再灌注治疗情况。主要观察指标为患者接受再灌注治疗比例和FMC 至患者球囊扩张(FMC-to-B)时间。③抢救效果。主要观察患者就诊后出现心力衰竭以及住院期间死亡的发生情况。同时观察首诊于非PCI 医院患者的下列指标:①早期救治效率。主要观察指标有FMC-to-ECG时间、FMC-to-anti coagulation 时间、FMC-to-anti platelet 时间、患者入院至转运(door in-door out,DIDO)时间。②再灌注治疗情况。主要观察指标为患者接受再灌注治疗比例和FMC-to-B 时间。③抢救效果。主要观察患者就诊后出现心力衰竭以及住院期间死亡的发生情况。

1.4 统计学方法 应用SPSS18.00 统计软件进行数据分析,计量资料以均数±标准差(x-±s)表示,独立样本比较采用t检验,计数资料比较采用χ2检验,以P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

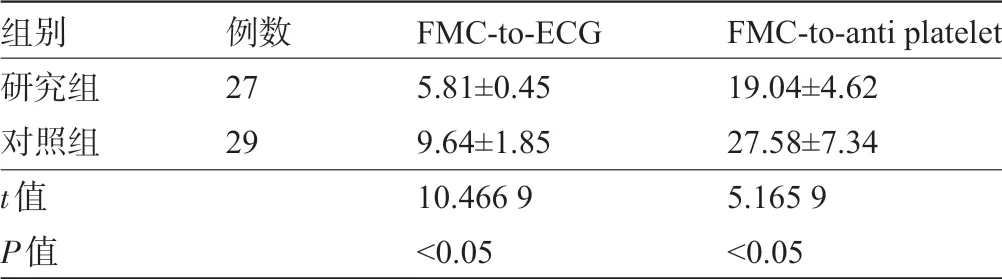

2.1 首诊于PCI 医院患者的早期救治效率比较 研究组患者首诊于PCI 医院的FMC-to-ECG 时间、FMC-to-anti platelet 时间明显短于对照组,差异均具有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者首诊于PCI医院的早期救治效率比较(±s,min)

表1 两组患者首诊于PCI医院的早期救治效率比较(±s,min)

组别研究组对照组t值P值例数27 29 FMC-to-ECG 5.81±0.45 9.64±1.85 10.466 9<0.05 FMC-to-anti platelet 19.04±4.62 27.58±7.34 5.165 9<0.05

2.2 首诊于PCI 医院患者的再灌注治疗情况比较 研究组患者首诊于PCI 医院的FMC-to-B 时间明显短于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05),两组患者的再灌注治疗比例比较差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

表2 两组患者首诊于PCI医院的再灌注治疗情况比较

2.3 首诊于PCI医院患者的抢救效果比较 两组患者首诊于PCI医院的心力衰竭出现比例与住院期间死亡比例比较差异均无统计学意义(P>0.05),见表3。

表3 两组患者首诊于PCI医院的抢救效果比较[例(%)]

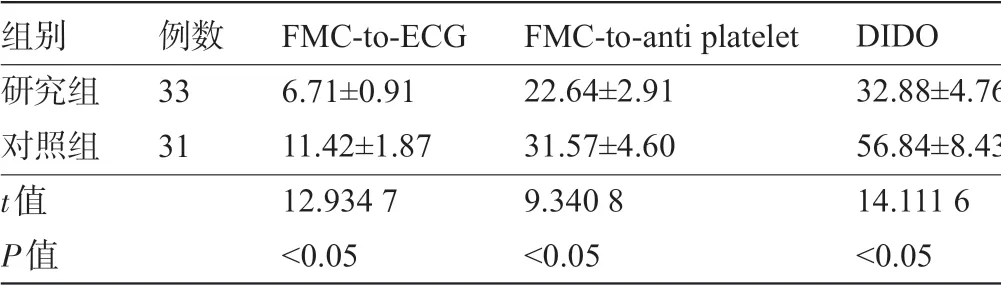

2.4 首诊于非PCI 医院患者的早期救治效率比较 研究组患者首诊于非PCI医院的FMC-to-ECG时间、FMC-to-anti platelet时间与DIDO时间明显短于对照组,差异均具有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 两组患者首诊于非PCI医院的早期救治效率比较(±s,min)

表4 两组患者首诊于非PCI医院的早期救治效率比较(±s,min)

组别研究组对照组t值P值例数33 31 FMC-to-ECG 6.71±0.91 11.42±1.87 12.934 7<0.05 FMC-to-anti platelet 22.64±2.91 31.57±4.60 9.340 8<0.05 DIDO 32.88±4.76 56.84±8.43 14.111 6<0.05

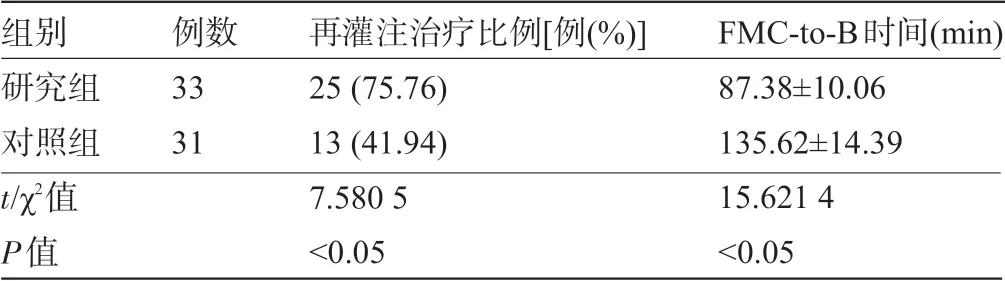

2.5 首诊于非PCI 医院患者的再灌注治疗情况比较 研究组患者首诊于非PCI 医院的FMC-to-B 时间明显短于对照组,再灌注治疗比例明显高于对照组,差异均具有统计学意义(P<00.05),见表5。

表5 两组患者首诊于非PCI医院的再灌注治疗情况比较(±s)

表5 两组患者首诊于非PCI医院的再灌注治疗情况比较(±s)

组别研究组对照组t/χ2值P值例数33 31再灌注治疗比例[例(%)]25(75.76)13(41.94)7.580 5<0.05 FMC-to-B时间(min)87.38±10.06 135.62±14.39 15.621 4<0.05

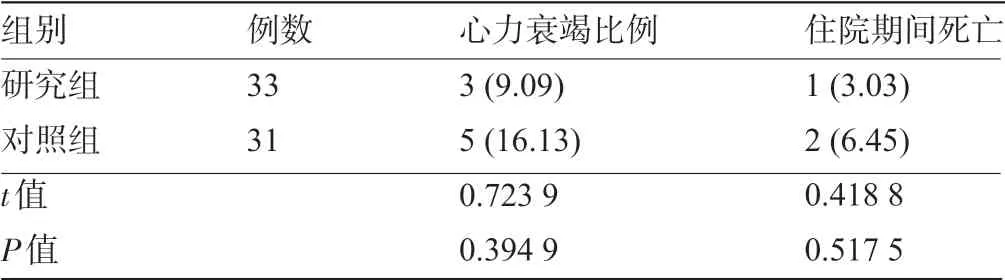

2.6 首诊于非PCI医院患者的抢救效果比较 研究组患者首诊于非PCI医院的心力衰竭出现比例与住院期间死亡比例比较,差异均无统计学意义(P>00.05),见表6。

表6 两组患者首诊于非PCI医院的抢救效果比较[例(%)]

3 讨论

AMI是目前心血管内科最为常见的临床病症,许多患有冠状动脉粥样硬化或冠状动脉狭窄的患者具有更高的AMI发病率,由于AMI发病突然且病情凶险,患者往往有较高的死亡率,且部分危重患者甚至会出现院内死亡[7-9],AMI的诊治已经成了目前心血管内科所面临的重大临床难题,如何提升治疗效果、降低死亡率成了目前亟待解决的难题[10]。而研究显示,在同等医疗条件下,当患者就诊时间越早,FMC 后获得身体信息速度越快,应用再灌注治疗的时间越早,球囊扩张时间越早,AMI患者的治疗效果越好,患者的生存率越高、病死率也越低[11-13],因此对于AMI 患者来说,及早的PCI治疗,对于保证患者治疗效果,提升患者预后情况具有重要意义[14]。

而从目前的医疗实践情况来看,许多基层医疗机构受限于技术和设备因素,并不具备针对AMI患者行PCI 治疗的条件,但同时由于AMI 发病的紧急性和特殊性,许多患者无法在第一时间进入PCI 医院接受评估和治疗,借助于首诊医院的院前治疗和转诊患者才能得以救治,在这其中耗费的大量时间严重影响了AMI患者的治疗效果和预后情况[15-16],因此,如何有效整合区际医疗资源,提升PCI医院资源利用率,短期提升非PCI 医院的诊疗能力与转诊能力,成了目前AMI诊疗研究中的重要问题[17]。

区域协同救治体系是目前较为先进的医疗资源整合理念,在基层医疗急救体系的构建中具有重要地位,相较于传统就近就医的急诊医疗理念,区域协同救治体系在有力统筹与规划的前提下,能够有效协调各方机构充分调配有效资源,借助远程平台和绿色救助通道来达成最短时间内最好的急救效果[18-19]。自区域协同救治体系理念出现以来,越来越多的医疗机构开始在政府机构或大型医院的统筹下尝试建立协同救治体系,将其应用于脑卒中、心梗以及其他需要快速就医的病症救治工作当中。从现有研究的研究成果来看,区域协同救治体系能够通过优化院内就诊流程、提升院前就诊效率来减少患者的总体就医时间,为院内医护人员的诊疗工作争取到一定的时间,但同时笔者在研究中也发现,此种区域协同救治体系的构建重点在于流程优化,而忽略区际资源在现代技术下的充分应用,无法在资源调配和利用上达成有效提升[20],因此在本研究的设计和实践着重于不同院际间建立对口合作关系,利用远程平台联动PCI 医院与非PCI 医院进行救治合作,对STEMI患者的情况进行综合评估,同时利用线上会议积极对接PCI 医院与非PCI 医院的转诊流程,从而大幅优化院际转诊流程。

从研究结果来看,在建立区域协同救治体系和院际合作关系后,首诊于PCI 医院的STEMI 患者的FMC-to-ECG 时间、FMC-to-anti platelet 时间均显著下降,患者FMC-to-N 时间及FMC-to-B 时间也更低,再灌注治疗效果有一定改善,而从救治结果来看,患者出现心力衰竭或院内死亡的比例较体系构建前有一定下降,虽然差异并不明显,但可在今后的大样本研究中进一步验证区域救治体系在STEMI 患者救治上的应用效果。而从首诊于非PCI 医院的STEMI 患者来看,区域协同救治体系的应用具有更加显著的效果,相较于体系构建前,STEMI患者的FMC-to-ECG时间、FMC-to-anti platelet 时间均显著下降,其DIDO 时间也得到显著降低,FMC-to-N 时间及FMC-to-B 时间的降低显著改善了患者的再灌注治疗效果,而从救治结果来看,区域协同救治体系的应用显著降低了患者的心力衰竭发生率和院内死亡率,可见区域协同救治体系对于首诊于非PCI 医院的STEMI 患者具有更加重要的价值。

综上所述,区域协同救治体系的开展对于首诊于PCI医院或非PCI医院的STEMI患者抢救均具有良好的应用效果,其能够显著提升患者再灌注治疗效果、减少FMC至各治疗手段时间,但同时本研究由于样本的局限,未能对非ST段抬高心梗患者展开相关研究,未来应结合更多患者样本,深入探讨区域协同救治体系对于AMI患者的临床意义。