东周齐国的棺椁和墓室装饰研究

2020-11-06徐倩倩

徐倩倩

(山东省文物考古研究院 山东济南 250012)

内容提要:春秋早中期齐国墓葬中发现的棺椁饰有铜铃、鱼、翣、骨钉等,春秋晚期开始出现滑石环、珠,骨珠等。最迟在春秋晚期,齐国特色的棺椁装饰方式已经形成,一直延续到战国时期且有很大发展,大量使用铃、鱼、贝、珠、璜、环、管、蚌饰等组成的串饰。春秋时期齐国的墓室主要使用草席、布、圆形蚌饰等对二层台和墓壁进行装饰。战国时期主要是对墓壁修整之后,再对二层台、椁室顶部以及靠近二层台的墓壁进行装饰,以先铺席再附帷帐的方式为最多。

两周时期棺椁装饰是礼制的重要内容,相关内容多见于《礼记》《周礼》等文献记载中。如现代学者较多引用的《礼记·丧大记》中的一段记载:“……饰棺,君龙帷,三池,振容,黼荒,火三列,黼三列,素锦褚,加伪荒,纁纽六,齐五采,五贝,黼翣二,黻翣二,画翣二,皆戴圭,鱼跃拂池。君纁戴六,纁披六。大夫画帷,二池,不振容,画荒火三列,黻三列。素锦褚。纁纽二,玄纽二。齐三采,三贝。黻翣二,画翣二,皆戴绥,鱼跃拂池。大夫戴,前纁后玄,披亦如之。士布帷,布荒,一池,揄绞,纁纽二,缁纽二,齐三采一贝,画翣二,皆戴绥。士戴,前纁后缁,二披用纁 。”[1]文献记载此时棺椁饰已有墙柳、荒帷、池、振容、齐、鱼、翣等。墙柳是置于棺外的木质框架,荒帷是覆于墙柳上的织物,池、振容、齐、鱼等是附于或缀于荒帷上的不同材质的饰件;翣是出殡仪仗用具,在丧礼结束后埋于墓中,置于棺椁上或棺椁之间[2]。墓室装饰是指先修整墓壁,然后使用彩绘或悬挂帷帐对墓壁、二层台甚至墓道等部位美化修饰。

学界之前对东周时期齐国的棺椁和墓室装饰少有关注,仅山东沂源东里东M1的发掘者对于荒帷、棺束等有所描述[3]。这与棺椁饰的保存状况有关,有机质的墙柳、荒帷、池、振容、齐、戴等较难保留或仅能发现痕迹,但其上的玉、石、铜、陶饰物却能保存下来,这些遗物是本文研究棺椁装饰的主要依据。齐国大型贵族墓对二层台以及靠近二层台的墓壁装饰,本文也将对这种墓室装饰加以探讨。

目前齐国西周贵族墓葬发现棺椁饰的迹象很少,本文暂不涉及。以下对东周时期40余例有棺椁和墓室装饰的齐国墓葬分析讨论。

一、棺椁装饰

今人研究一般将棺椁的装饰分为两种[4]:一是对棺椁本体进行彩绘或髹漆装饰,多见于棺上,椁上少见;二是棺椁附属物、覆盖物及其上的装饰。学界论及棺椁饰多指后一种,具体指发掘中所见装饰于棺上的铺首、棺环、棺钉、小腰等,还有其上覆盖物的装饰,即在棺椁之上及四周边缘出土的骨玉石贝蚌饰件、铜铃、陶铃、铜鱼、铅鱼等。参照文献记载和其他地区的考古资料,大部分为棺饰及荒帷上的饰件,少量为椁饰[5]。

墓葬中的出土器物如何判断为棺椁装饰,需要综合以下几种要素:(1)出土位置,如位于棺外且靠近棺外壁、棺椁之间、椁外等位置,有较大可能为棺饰,也有一些因墓葬坍塌,可能会位于二层台、棺内等部位。(2)器物类别,根据文献记载以及以往的考古资料可知,铜鱼、铅鱼、铺首等确为棺椁饰,而铜铃、铜饰件、骨玉石贝饰件等需要结合其他因素来判断。比如铜铃,一般作为棺饰使用,但若是发现于殉狗颈部、车马坑等位置,则明显不是棺饰。(3)在墓葬中一般成组出现,分布、排列方式均有一定规律。如陕西韩城梁带村墓葬中的棺饰,每组由铜鱼、骨贝、陶珠等组成,分布形状呈“日”“目”“田”等字形[6]。本文所涉及的墓葬,棺椁饰分布多呈“口”字形。

图一// 临淄河崖头M2铜翣(64LHM2︰8)

东周时期齐国墓葬发现较多,但被盗掘严重,所余遗物不多。早年的简报或报告多较简略,对随葬的铜礼器、陶器等着墨较多,而对作为棺椁饰的小物件一般只作简要介绍,数量、形制、功用等均不详尽;又因器形较小,墓葬平面图中未能详细表现,仅可知概况。有些棺椁饰因墓葬坍塌位置散乱,大多位于棺椁之间、椁外侧,少量位于棺内、二层台等部位,无法明确原来的位置,给进一步的分析造成困扰,故本文统称为棺椁装饰。

(一)春秋时期

此时期墓葬资料不多,在山东临淄河崖头墓地[7]、刘家寨墓地[8]、新泰周家庄墓地[9]、蓬莱站马张家墓地[10]有所发现。按照种类和组合的不同可以分为两类。

第一类:棺椁饰种类有铜铃、陶铃、铅鱼、毛蚶、蚌壳、蚌条等,分布于棺椁之间,应是荒帷上的装饰,级别较高的墓葬中还发现铜翣。河崖头墓地76LHM7,被盗严重,在石椁两壁发现铜鱼、墓西南角发现铜铃。出土的铜鱼较大,均在10厘米以上,较为少见。北椁壁顶部的椁板痕迹上附有铜片饰,附近有许多破碎的铜片,发掘者认为是椁板结合处采用铜饰件镶包,笔者认为可能是铜翣。报告中将此墓的时代定为战国,此墓在填土中发现战国树木饕餮纹瓦当,但出土的铜鱼、铜铃等棺椁饰件具有明显的春秋时代特征,出土的车马器与64LHM1、M2出土的车马器相似,后两墓时代为春秋早中期,笔者判断76LHM7可早至春秋中期。河崖头墓地64LHM2出土一件铜双棱形饰件(64LHM2︰8),为透雕装饰件,略残,中间为弧边菱形,上下两端为双尾兽形,器身有20个小钉孔。长 39.2、高 32厘米(图一)。双棱形饰件出土位置附近有圆形蚌饰,应该是靠近墓壁。根据形制和体量,推测应为铜翣。临淄刘家寨66LLM12,被盗严重,出土多件铜饰件,多为残片,可辨的有6件饰件呈“山”字形。推测这些铜残片可能为铜翣。

新泰周家庄M3出土铜铃4、铅鱼5件。M11出土铜铃6件,蚌壳、毛蚶若干,三者间隔分布,分布形状均呈长方形(图二︰1)。M28出土铜铃6件,蚌壳、毛蚶若干,除1件铜铃及蚌条在椁顶,其余集中分布在一侧棺椁之间,蚌条与毛蚶同出(图二︰2)。东西两侧的组合稍有差异,西侧是铜铃与2或3个毛蚶组合,东侧是铜铃与2个蚌条、2个毛蚶组合。M58有铜铃12件,2或3件成组分布于头端和脚端两侧(图二︰4)。M52出土陶铃3件,毛蚶、蚌条饰件若干,其中1件陶铃原应放置在棺顶或椁顶,另外2件陶铃与毛蚶、蚌条饰件成组,分列两侧棺椁之间(图二︰5)。M68出土陶铃、骨贝饰、蚌贝饰,2件陶铃与骨贝饰成组,1件陶铃与蚌贝饰成组,两组均位于脚端。

蓬莱站马张家墓出土3件铜铃,位于西北、东北、西南三个角上。另外发现铜包件5件、铜包饰件18件,都是片状,放置在棺椁之间。报告中对这些铜包件和铜包饰件只简单描述,笔者推测是翣的残片。

第二类仅见角楔、骨楔等,推测作为棺钉使用。如在周家庄M2、M13、M6、M22、M69等几座墓中,多沿棺椁一周分布或在棺椁一侧,或在四角上;M6还发现一些矩尺形骨器(图三︰6—9),其作用应同于骨角楔。

这两类棺椁饰出土位置有区别,第一类多位于棺椁之间,应是荒帷上的饰件;第二类多位于棺椁的四周,应是棺椁上所用。从墓葬规模来看,使用第一类棺椁饰的既有小型墓,也有中型墓,使用第二类的多为小型墓。临淄地区所见的春秋早中期的墓葬中发现棺椁饰有铜铃、铜鱼、骨钉等,级别较高的墓葬出现铜翣。春秋晚期开始出现滑石环、滑石珠、骨珠等,如临淄刘家寨66LLM12,出土少量石环、石珠、骨珠等。这应该是下文所说的“第三类”的初始阶段。

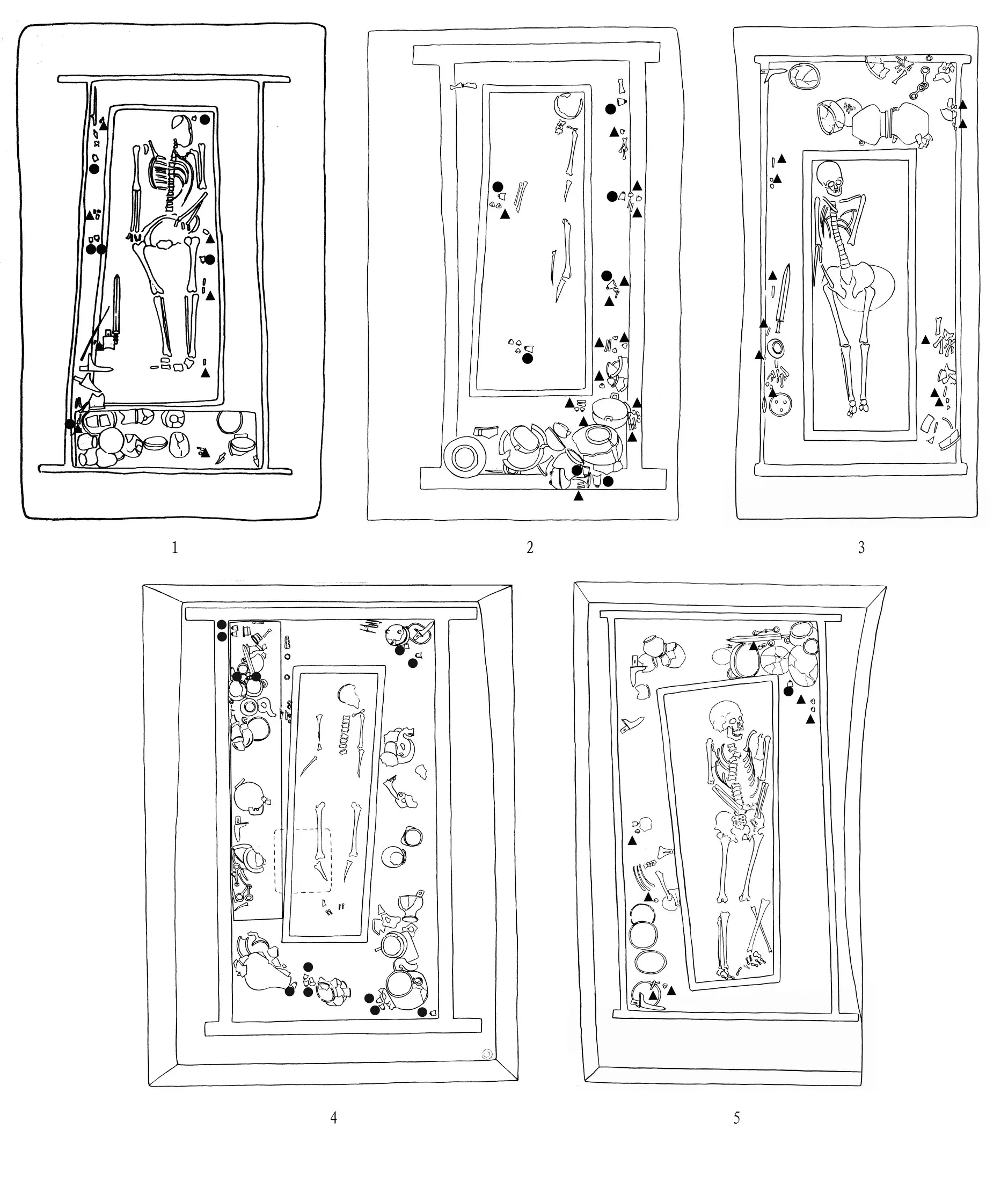

图二// 周家庄墓地相关墓葬棺椁装饰遗存示意图

(二)战国时期

战国时期墓葬资料较上一阶段稍多,其中带一条墓道的甲字形大墓数量较多,墓葬规模大,开口长度多在10米以上,如山东临淄相家庄LXM1墓口长26.7、宽23.9米[11]。较为可惜的是大墓墓室多被盗掘一空,仅陪葬墓中保留少量棺椁饰;另外还在少量竖穴土坑墓中发现棺椁饰,如新泰周家庄M39、M5,临淄两醇墓地M2032等[12]。这一时期的棺椁装饰可分三类,前两类由春秋时期的两类装饰发展而来,新出现了第三类。

图三// 周家庄墓地出土角楔、矩尺形骨器

第一类以铜铃、蚌壳等为主,新出现铜璜[13],规模较大的墓葬中还有玉环、管等。

如周家庄M39出土成组蚌壳和蚌条饰,位于棺椁之间四角的位置(图二︰3)。两醇墓地M4023出土铜璜(报告称为“鎏金铜饰件”)6、小铜铃4件,堆聚在一起,置于椁内一侧[14]。已有学者专门研究过铜璜,认为出在墓葬中的铜璜是作为棺椁饰使用[15]。

山东沂源东里东M1为甲字形大墓,保存完好,棺椁未朽。发现有下葬桩、棺束,并发现荒帷1架,为竹制骨架,作长方体并有四阿式顶,罩在外棺外围。荒帷的顶端铺设竹席等,并悬挂20多枚青铜铃,周围为丝织纱缦,并缀以玉环和玉管等装饰物[16]。

泰安康家河M2墓室西北角成组放置3件石璧,东南角放置铜铃、骨管、3组骨饰件、水晶珠、水晶环等[17]。

第二类仅发现骨楔、角楔、骨贝等,多位于棺椁之间。如周家庄M5在椁盖上、棺椁之间有角楔(图三︰1—5);M67一侧有骨贝饰、棺一面有骨楔;M32在头端椁上东、西两侧各放4件角楔。

第三类使用大量玉石璜、管、环,滑石璧、管、环、瑗,玛瑙环,骨石串珠,海贝等,偶见蚌鱼。发掘所见放置于棺椁之间、二层台上或者椁上等位置。此类延续的时间长,且单个墓中出土数量巨大。分布在齐国中心区域,是具有齐国特色的棺椁装饰。

如临淄郎家庄M1,木椁顶部发现石璜、海贝、骨石串珠等,排列较为规律;还出土一些铜铺首衔环和铜环,应是棺上的铺首和棺环;另外还出土牙小腰(原报告称为“长方形束腰牙饰”)。17个陪葬坑中皆一棺一椁,有10个因破坏未见器物,另外7个均出土石璧和由数量众多的玛瑙环、璜、珠、方解石、滑石组成的配饰和串饰。有的成组配饰放置在棺椁之间,有的石璧放置在棺周围,石璜、石环、骨石串珠基本放置在棺椁之间,少数石璜分布在棺盖或者椁盖上。此外,发掘者还推断一些发现于骨架上的串珠,有的原应放在棺盖或者椁盖上[18]。相家庄LXM2的棺周围散落有铜铺首,椁盖上散置玛瑙管、骨管、贝壳等。两醇墓地M2032出土石璜12、石环20、滑石管60件,放置在四周棺椁之间,其中北侧、东侧的棺椁饰是由石璜、滑石环、滑石管组成,而西、南两侧的是由石璜、滑石环组成,另有4件蚌鱼分别位于棺椁之间的两角(图四︰1)。M2042出土滑石环35、滑石管14件(串饰),均匀散布于棺椁之间,滑石环有2—3件成组的现象(图四︰2)。M3199出土滑石环21、管12件(串饰)、石璜21件,其中滑石环、石璜放置在四周二层台上(图四︰3)。东夏庄LDM4P19出土多件滑石瑗、玛瑙瑗,大部分位于棺椁之间,围绕棺一圈呈长方形[19]。临淄永流墓地M4出土石环、管、璜和蚌圭等,放置在椁和外棺之间[20]。临淄东古墓地M1009在棺椁之间出土有滑石璧、环、管、珠和陶璜等[21]。刘家寨墓地66LLM9被盗扰严重,在棺椁之间仍可见数量较多的滑石环、璜、管等[22]。

在临淄相家庄LXM5夯层中发现两件翣,发现时两翣相叠。一件是用线绳将九根羽毛的羽杆缚在似细颈瓶状粗短木柄的上端,呈椭圆形,通长54厘米;另一件是用线绳将羽毛编次而成,呈扇形缚在T字形木柄上,竖杆长80、横杆长13、径3厘米。20世纪80年代临淄发掘的一些墓中曾见一些青铜残片,呈卷曲树杈状,每一个分叉的横剖面都为倒“U”形,上面等距离分布有小孔,应是镶嵌在木板上或是其他衬托物上[23]。笔者推测这些青铜残片是翣的残片。

图四// 战国时期墓葬棺椁装饰举例

山东淄川北沈马M4在棺椁之间四角各放置1件石璧,一侧发现1件滑石管,另一侧发现集中放置的3件滑石璜、3件绿松石珠、8件小铜环等。M6在棺椁之间四角各放置1件滑石璧,一侧发现集中放置的3件滑石璜、2件骨环,另一侧发现集中放置的4件铜环。M13发现134件陶璜,都见于棺上,在四角位置也各发现1件石璧[24]。

济南章丘女郎山M1的棺椁四周发现较多石璜、串管和骨串珠,发掘者推测是成串悬挂在棺椁的四周。根据出土位置,这些串饰明显地分为三周,棺外、内椁外、外椁内各一周。每周有若干串,每串由石璜、石管、骨珠等组成。棺外的应是装饰在棺上,内椁外和外椁内的则应该是装饰在荒帷上。与串珠混出的海贝,则可能是摆放在棺椁盖上[25]。IV号陪葬墓一棺一椁,出土大量石璧、璜、串管,骨珠,海贝等,位于棺的内、外侧边缘,靠近棺的位置,可能成串挂在棺四周,海贝则可能直接摆放在棺盖或椁盖上。

图五// 圆形蚌饰

山东梁山土山战国墓在西侧器物库发现两堆海贝和玉石串饰,北部和西北部有成行的海贝[26],推测是墓室之上覆盖物上的装饰。

山东长岛王沟M10在外椁室一周放置4000余枚骨珠、石管等[27],应是荒帷上的装饰。

山东烟台金沟寨M5,发掘者认为此墓为II型单棺,根据此墓的墓圹大小、随葬品的摆放等,笔者推断此墓实为一棺一椁,随葬品放置在棺椁之间,陶璜、滑石珠、滑石管等共400余枚围绕棺一周(图四︰4)。M9在棺外四周散布数十枚陶璜(图四︰5)[28]。

山东昌乐岳家河墓地M128出土滑石璧18、珠34、陶珠13、陶璜52件。根据墓葬登记表,在M102、M105、M121、M130、M132、M139、M150、M156等墓葬也发现了滑石璧、陶珠、陶璜等[29]。

从延续的时间来看,第一类在战国早、晚期均有,第二类见于战国早、中期,第三类则战国早、中、晚期都有。上述三类从出土位置看,一部分是棺椁覆盖物上的饰件,一些则是悬挂在棺椁壁上。大型墓应是两种情况均有,小型墓葬多是后一种情况。

二、墓室装饰

(一)春秋时期

此阶段的墓室装饰主要是对二层台和墓壁进行的,资料不多,主要见于临淄河崖头墓地[30]。

在64LHM3的二层台西壁和南壁上有草席和布纹的痕迹,上面还有一条条白痕,共有约20条,每条宽7厘米,间距30~35厘米。发现22件圆形蚌饰,中间带穿孔,钉在白痕上。草席痕、布纹、白痕和圆形蚌饰相互叠压,在草席纹下的墓壁上还有用朱砂彩绘的痕迹。64LHM1墓壁东、西、北三面上有圆形蚌饰。东壁保存较好,共发现35件,每件相距15~20厘米。圆形蚌饰的周围有朱砂彩绘的痕迹,分布呈两端高、中间低。整个墓葬出土的121件圆形蚌饰形制相近、大小有别,直径2.2~4厘米,一面磨平、一面凸起,近中心部位有穿孔,未见涡纹或者云纹彩绘(图五︰1、2)。64LHM2的二层台上发现较多圆形蚌饰,未经扰动的圆形蚌饰可以看出呈排列状贴在墓壁上,间隔约20厘米,圆形蚌饰留有朱砂(应是彩绘)和布纹的痕迹。在墓道西壁接近墓室处的底部也发现圆形蚌饰。64LHM4被盗严重,仅在墓壁上发现42件圆形蚌饰。76LHM7也发现圆形蚌饰。

(二)战国时期

这时期的墓室装饰有很大相似性:首先对墓壁和墓道、阶面进行修整,上面刷一层灰泥膏或者灰澄浆泥,然后再刷一层白粉,最后再对二层台及靠近二层台的墓壁进行装饰。对二层台和墓壁的装饰可细分为三类。

第一类是在二层台周围墓壁上先铺苇席,苇席上再铺帷帐,帷帐以粗麻布为之,上有彩绘兽面纹横式二方连续图案,或红、蓝、黑三色,或红、白、黑三色,也有红、黑两色。帷帐用竹钉或木钉固定,钉顶有朱绘圆形蚌饰。圆形蚌饰绘卷云纹或者涡纹(图五︰3、4),用来装饰和点缀帷帐,也起到加固作用。这一类墓室装饰在临淄郎家庄M1,相家庄 LXM1、LXM2、LXM4、LXM6,东夏庄LDM4,单家庄LSM2[31]等均可见,只是细部稍有不同;帷帐的高度并不完全相同,在20~70厘米之间,竹钉或者木钉的钉距有的较规律、有的则稍显随意。如郎家庄M1帷帐为朱红色,圆形蚌饰直径10~12厘米不等,间隔在50厘米左右。相家庄LXM2帷帐上下缘贯有细绳,圆形蚌饰直径9.1厘米,钉距约在1.5~1.9米之间。大部分墓葬是帷帐附在苇席之上,只有淄河店LZM2在二层台台面上普遍发现苇席痕迹,叠压于帷帐之上[32]。

第二类只发现帷帐,未见苇席,装饰方式则同第一类。在临淄东夏庄LDM5,淄河店LZM3,永流墓地M3、M7,相家庄LXM3、LXM5和赵王墓等都可见到,帷帐高度、圆形蚌饰大小、间距等细部稍有差别。如东夏庄LDM5的东、南、北三面的墓壁和西部熟土台壁面上有麻布彩绘帷帐,用顶部贯有蚌饰的竹木钉将其固定在墓壁上,蚌饰直径6~9厘米。淄河店LZM3的帷帐用浅黄色细麻布做成,其上有用红、黑两色绘制的图案。帷帐用小木桩固定于墓壁上,高约0.5米左右。永流墓地M3从墓室北壁中部偏西始至墓道西壁均有帷帐;M7帷帐宽0.3米,其上用红、黑两色绘制成连续性的卷云纹图案[33]。相家庄LXM5帷帐高0.5米,上下缘贯以细绳,赵王墓的圆形蚌饰位于帷帐的上边沿[34]。

另外,临淄永流墓地M5、M6、东夏庄LDM3、梁山土山战国墓等墓葬仅发现圆形蚌饰、未见帷帐痕迹,应当是帷帐保存较差所致。

第三类是仅发现苇席痕迹。隽山战国墓中可见。隽山战国墓的椁室四周有宽大的二层台,北二层台东部发现苇席痕迹,推测整个椁室顶部及二层台均应铺设苇席[35]。

以上三类中,第一类在战国早、晚期均有发现,第二类延续整个战国时期,第三类仅在战国晚期发现。前两类发现数量较多,第三类仅发现一例。这说明使用苇席和帷帐是战国时期齐国大型土坑积石墓中普遍采用的墓室装饰方式。对墓室进行装饰在中原地区东周时期墓葬中也曾经发现过,如河南洛阳西郊一号战国墓在墓圹四周墙壁、墓道两壁残存彩绘痕迹[36]。这说明墓室装饰在当时大墓中或广泛应用。

三、初步认识与分析

(一)春秋晚期到战国时期棺椁饰的演变

春秋时期的棺椁饰有铜铃、铜鱼、陶铃、铅鱼、蚌壳、毛蚶、蚌条等,级别较高的墓葬中使用翣。陶铃、骨贝在春秋晚期晚段新出现。均成组分布,2或3件铜铃成组,或是蚌壳、毛蚶、蚌条成组。大部分围绕棺椁一周,个别存在仅一侧分布的现象。也有围绕棺椁一周、但有一侧明显区别于其他三侧的现象。有的组合器类更丰富、数量更多,甚至发现内外两道装饰。战国时期大型墓多被盗,仅余一些墓室装饰的迹象可见,级别较高的陪葬墓可见棺椁饰。战国早期资料较多。大型墓葬对二层台及靠近二层台的墓壁用帷帐装饰。比如,沂源东里东台地一号战国墓发现荒帷,为竹制骨架、上覆丝织纱幔,悬挂青铜铃,并缀以玉环、玉管等装饰物。小型墓葬棺椁饰种类有石璜、石环、滑石管等,多组成串饰位于棺椁之间四面或四角的位置。战国中期资料较少。大墓中设置帷帐的方式仍有延续,装饰方式与战国早期相同。小型墓中棺椁饰还是以滑石环、滑石管、石璜等为主,均匀散布在棺椁之间或二层台上。这时期发现羽毛翣,推测翣应该还有多种样式和质地,但均保存不佳。战国晚期的资料也不多。大墓中设置帷帐的方式仍有延续,装饰方式与战国早中期基本相同。小型墓中多见铜璜、铜铃等。

带钩在战国时期齐国墓葬中可能作为棺椁饰使用。部分墓葬出土带钩数量多,且与其他棺椁饰件放置在一起,明显功能已经发生变化。如临淄永流墓地M3X1、M3X2棺内数件带钩与玛瑙环同出;临淄国家村M45棺内带钩与铜铃、铜璜同出[37];两醇墓地M3201在脚端棺椁之间成组放置4件铜带钩;长岛王沟战国墓椁外南侧放置十几件带钩,与玛瑙环等放置在一起[38];章丘女郎山M1出土20件带钩,2件在棺内人骨右侧,其余大部分在棺椁之间。上文提到铜璜在墓葬中是作为棺椁饰,但也可用于床、榻以及室内帷帐的装饰。可能此时带钩与铜璜类似,应在不同的部位有不同的用途。

一些处于文化交界区域的地点发现的墓葬棺椁饰呈现出的特点也较为多样化,例如周家庄墓地,虽为齐国墓葬[39],但所见的棺椁饰种类与布局方式与鲁国故城墓葬多有相似[40]。相同的情形亦可见于沂源东里东M1,棺椁饰多铜铃等,也与齐国中心区域所见的棺椁饰有明显不同。

部分齐国墓葬有对墓葬一侧或者墓主人头端区别装饰的现象。墓葬一侧或者头端的装饰与其他三面有明显区分,在棺椁饰的种类或数量上有所不同。推测可能是以装饰较为特殊的一侧指向墓地的某座特殊建筑或墓葬,对头端的区别装饰可能是为了明确头向。如在湖北江陵马山一号楚墓棺盖的头向一端发现一束棺饰,是由黄色纱束串联的一支琉璃管和一颗琉璃珠组成;仅在头端发现,应是具有指示头向的作用[41]。

图六// 齐国墓葬部分棺椁饰复原图

(二)对部分墓葬中的棺椁饰尝试复原

已有学者对于周代棺椁饰进行复原。西周晚期到春秋早期梁带村墓地的发掘中,发掘者对部分墓葬中棺饰的悬挂与组合方式着重描述并复原。如对M28棺椁饰的复原:组合是2条铜鱼一组,间以玛瑙或陶珠,并下接海贝或石的组串,三行或者更多,依次相错成串饰。在整个墓葬中棺椁饰悬挂的方式呈现出“目”“日”“口”“田”等字形[42]。以已经复原棺椁饰作为参考,结合出土位置,笔者尝试对本文提及的部分墓葬棺椁饰进行复原。

周家庄墓地报告对出土器物位置有详细标注,其中部分棺椁饰可以复原。例如M52均为铜铃和蚌壳的组合(图六︰1)。M28西侧是铜铃、蚌壳的组合,同于M52;东侧棺椁之间应当是铜铃、蚌条、蚌壳的组合(图六︰2)。M58北侧和西侧均是两件铜铃的组合,南侧是3件铜铃的组合。

又如两醇墓地M2032在棺椁之间南、北两侧有三组串饰,每组应以3件滑石环、1或2件石璜及若干滑石管组合而成(图四︰1;图六︰4),西侧的每组串饰应是由2件滑石环及滑石璜组成,东侧应当是1件石环与3件石璜组成(图六︰3)。M2042出土35件石环[43]、14件石管,应当至少有7组饰件,每组包含5件石环。棺椁之间北侧3组、南侧3组、头端1组。其中4角的串饰中各有1只大石环,东南角还有1组石管串饰。这两墓头端的装饰与其他三面有区别(图四︰2)。

(三)齐国墓葬棺内装饰现象的提出

战国时期齐国墓葬常出土玛瑙环、滑石管、滑石环、骨珠、陶璜等,种类多、数量巨大。有些是作为墓主身上饰品[44],一部分用于棺椁外装饰,还有部分或是作为棺内装饰。

如临淄国家村M45随葬品共47件(套),除4件陶器放在一侧椁外,其余均置于棺内、紧贴棺内壁,种类有石环、铜铃、铜璜、玛瑙环、铜带钩等(图七︰1)。其中石环四面均有,铜铃2或3件一组置于棺内侧四面,铜璜两两成组位于西、南两侧,铜佩也是两两成组,放置在北、东两侧。明显可以看出棺内壁的每一面都有以石环、铜铃、铜璜组成的串饰。两醇墓地M2045有陶环28、骨珠18件,除少量位于棺椁之间,大部分相对均匀地散落于棺内侧,且陶环两两成组(图七︰2)。临淄范家墓地M91P6随葬品放置在棺内,以石环的数量居多,大部分沿棺内壁分布[45]。临淄孙家徐姚墓地M22的随葬品放置在棺内、棺椁之间、二层台上,石璜、石管等分别位于棺内和椁内,均紧靠内壁[46]。章丘女郎山M1的IV号陪葬墓出土的石璜、骨珠、石珠等数量较多,从出土位置看,一部分紧贴棺内分布。类似遗迹现象在临淄范家墓地M174,永流墓地M3X1、M3X2,尧王墓地M1及M2的陪葬坑[47]中均有发现。

棺内装饰文献中未见记载,但考古发掘中曾有发现。如湖南长沙烈士公园M3战国木椁墓的外棺内壁四面裱糊有四幅刺绣,其中东、南两壁尚保存完整[48];河南辉县固围村1号墓在棺壁内侧嵌有五彩料珠片及白长石方柱等[49];江苏盱眙大云山M2漆木棺内壁满嵌玉饰[50];河北满城汉墓的发掘者根据二号墓的棺灰痕迹及漆皮分布范围,将棺复原为一内壁嵌玉版片、外壁嵌玉璧的施漆木棺[51];也有学者认为狮子山楚王陵出土的碧玉棺片应为棺体内饰[52]。此外,也有一些文献未见记载但考古发掘中发现的,如铜铃、蚌鱼、陶珠等在墓葬中常作为棺椁饰。

齐国的疑为棺内装饰的资料目前仅发现几例,多分布在临淄周边地区,是否确实存在今后也需要更多的资料来验证。

四、结语

春秋早中期齐国墓葬发现不多,临淄地区所见的墓葬均被盗严重,春秋早中期发现的棺椁饰有铜铃、鱼、翣、骨钉等,一些规模稍大的墓葬出现铜翣。春秋晚期开始出现滑石环、珠、骨珠等。最迟在春秋晚期,齐国特色的棺椁装饰方式已经形成,一直延续到战国时期,且有很大发展。大量使用铃、鱼、贝、珠、璜、环、管、蚌饰等组成的串饰,铃主要见铜铃,鱼见铜鱼、铅鱼,贝分骨贝、海贝,珠见骨珠、石珠,环和璜有石质和陶质,管有石管和玛瑙管,蚌饰有蚌壳、蚌条等。

春秋晚期由新泰周家庄墓地所见的棺椁饰种类与分布方式,均与鲁国故城墓葬相似而与战国齐国中心区域有较大差别。周家庄墓地位于齐鲁交界,墓地所在的地区先是鲁国边邑,后为齐国夺得,齐文化因素在春秋中期开始出现在南部边界地带,并逐渐占据主要地位,但是鲁文化因素一直到战国中晚期还有保留[53]。这与本文对棺椁饰的分析较为符合。

春秋时期齐国的墓室装饰主要是对二层台和墓壁进行装饰,由河崖头64LHM3所见,应当是使用草席、布、圆形蚌饰装饰,在草席纹下还有彩绘。此时期墓葬资料较少,破坏严重,多只发现圆形蚌饰。战国时期齐国大型墓的墓室装饰十分具有特色,形式也比较一致。主要是对墓壁修整之后,再对二层台、椁室顶部以及靠近二层台的墓壁装饰,以先铺席再附帷帐的方式为最多。帷帐多是麻布做成,宽度在0.2~0.7米之间,上饰彩绘兽面纹或者卷云纹横式纹样,以红、蓝、黑三色绘制的兽面纹为主。用竹钉或者木钉固定在墓壁上,钉顶贯以圆形蚌饰,起到装饰与加固作用。春秋时期圆形蚌饰的直径较小,多在5厘米以下,有的没有彩绘纹饰。战国时期圆形蚌饰较大,有的直径可达12厘米,均带有彩绘的涡纹或者卷云纹。

战国时期齐国一些墓葬中还可能存在棺内装饰的现象,比如在大型墓的陪葬墓和小型墓中发现石环、陶璜、石管、铜铃、铜璜、玛瑙环等。不过,目前发现资料较少,还需要以后进一步验证。

(附记:本文得到刘延常、王青两位先生的指正,特此致谢!)

[1]杨天宇译注:《礼记译注》,上海古籍出版社2016年,第738页。

[2]乔卓俊:《两周时期中原地区的棺饰研究》,《东方考古》(第7集),科学出版社2012年。

[3]任相宏、郑德平、苏琪、杨中华:《沂源东里东台地一号战国墓及相关问题的思考》,《管子学刊》2016年第1期。[4]许卫红:《先秦时期葬具的装饰》,《文博》2000年第9期。[5]发掘中在椁外发现的装饰未必是椁上装饰,有些位于椁外、墓壁边缘的饰件,应当是棺上荒帷边缘的装饰。

[6]陕西省考古研究院、渭南市文物保护考古研究所、韩城市景区管理委员会:《梁带村芮国墓地——二〇〇七年度发掘报告》,文物出版社2010年。

[7]山东省文物考古研究所:《临淄齐故城》,文物出版社2013年。

[8]同[7]。

[9]山东省文物考古研究所、新泰市博物馆:《周家庄东周墓地》,文物出版社2015年。

[10]林仙庭:《山东蓬莱市站马张家战国墓》,《考古》2004年第12期。原报告将此墓的时代定为战国,2019年7月在烟台召开的“胶东商周考古学术研讨会”上,冯峰提交了题为《浅谈蓬莱站马张家东周墓》的会议论文,将此墓的时代定为春秋中期,本文从之。

[11]山东省文物考古研究所:《临淄齐墓》(第一集),文物出版社2007年,第184页。

[12]山东省文物考古研究院:《临淄齐墓》(第二集),文物出版社2018年,第140页。

[13]有的报告中称为铜桥形饰、铜佩、铜饰件等,本文统称为铜璜。

[14]同[12],第492页。

[15]a.岳洪彬:《我国古代铜璜及相关问题》,中国社会科学院考古研究所编著《考古求知集》,中国社会科学出版社1997年;b.岳洪彬:《铜璜的性质和用途再考》,《华夏考古》2002年第3期。

[16]同[3]。

[17]山东省泰安市文物局:《山东泰安康家河战国墓》,《考古》1988年第1期。

[18]山东省博物馆:《临淄郎家庄一号东周殉人墓》,《考古学报》1977年第1期。

[19]同[11],第62页。

[20]临淄区文物管理局:《淄博市临淄区永流墓地M4—M7发掘简报》,《海岱考古》(第十辑),科学出版社2018年。

[21]山东省文物考古研究所、齐故城遗址博物馆:《临淄东古墓地发掘简报》,《海岱考古》(第一辑),齐鲁书社1989年。

[22]同[7],第468页。

[23]资料现存于山东省文物考古研究院。

[24]任相宏、张光明、刘德宝:《淄川考古》,齐鲁书社2006年,第110—130页。

[25]济青公路文物考古队绣惠分队:《章丘绣惠女郎山一号战国大墓发掘报告》,山东省文物考古研究所编《济青高级公路章丘工段考古发掘报告集》,齐鲁书社1993年。

[26]山东省文物考古研究所:《山东梁山县东平湖土山战国墓》,《考古》1999年第5期。

[27]烟台市文物管理委员会:《山东长岛王沟东周墓群》,《考古学报》1993年第1期。

[28]烟台市博物馆:《山东烟台市金沟寨战国墓葬》,《考古》2003年第1期。

[29]山东省潍坊市博物馆、山东省昌乐县文管所:《山东昌乐岳家河周墓》,《考古学报》1990年第1期。

[30]同[7],第446页。

[31]同[11],第158页。

[32]同[11],第302页。

[33]临淄区文物管理局、齐故城遗址博物馆:《淄博市临淄区永流战国墓的发掘》,《海岱考古》(第八辑),科学出版社2016年。

[34]魏成敏:《临淄赵王战国墓》,《中国考古学年鉴(1990)》,文物出版社1991年,第239页。

[35]山东省文物考古研究所、淄博市文物局:《山东淄博隽山战国墓发掘简报》,《文物》2016年第10期。

[36]考古研究所洛阳发掘队:《洛阳西郊一号战国墓发掘记》,《考古》1959年第12期。

[37]山东淄博市临淄区文物局:《山东淄博市临淄区国家村战国及汉代墓葬》,《考古》2010年第11期。

[38]同[27]。

[39]对于周家庄墓地的国别,发掘者判定为齐国墓葬,之后有多位学者撰文或者在学术会议上对于该墓地的国别发表观点,分别有齐国、鲁国两种观点。笔者认为,周家庄墓地由于地理位置特殊、文化滞后性等原因,文化面貌上有一些鲁文化因素,但从文化总体面貌上来说,实为齐国墓葬。

[40]a.山东省文物考古研究所等编:《曲阜鲁国故城》,齐鲁书社1981年;b.对鲁国棺饰的分析另见赵国靖、相培娜:《海岱地区商周墓葬棺椁与墓葬装饰研究》,山东省文物考古研究院等编《传承与创新——考古学视野下的齐文化学术研讨会论文集》,上海古籍出版社2019年。

[41]湖北省荆州地区博物馆,《江陵马山一号楚墓》,文物出版社1985年,第8—9页。

[42]同[6],第223—224页。

[43]报告中文字描述M2042出土35件滑石环,但平面图中滑石环数量多于35件,脚端棺椁之间似乎也有一串。[44]韦心滢:《战国时期齐国陪葬墓中随葬石配饰相关问题研究》,《管子学刊》2018年第8期。

[45]临淄区文物局:《山东淄博临淄区范家墓地战国墓》,《考古》2016年第2期。

[46]淄博市临淄区文物局:《山东淄博市临淄区孙家徐姚战国墓地》,《考古》2011年第10期。

[47]临淄区文物管理局:《山东淄博市临淄区尧王战国墓的发掘》,《考古》2017年第4期。

[48]高志喜:《长沙烈士公园3号木椁墓清理简报》,《文物》1959年第10期。

[49]中国科学院考古研究所编著:《辉县发掘报告》,科学出版社1956年,第73页。

[50]南京博物院、盱眙县文广新局:《江苏盱眙大云山江都王陵二号墓发掘简报》,《文物》2013年第1期。

[51]社科院考古所、河北文管处:《满城汉墓发掘报告》,文物出版社1978年,第243页。

[52]葛明宇:《狮子山楚王陵出土碧玉棺片应为棺体内饰考》,《江汉考古》2018年第1期。

[53]王青:《研究东周时期齐国南疆城邑的典型样本——〈新泰周家庄东周墓地〉读后》,《考古》2017年第1期。