满汉文化融合背景下的乡俗叙事

——以辽东岫岩太平鼓烧香仪式音声为例

2020-11-03冯志莲沈阳音乐学院辽宁沈阳110818

冯志莲(沈阳音乐学院,辽宁 沈阳 110818)

在我国,太平鼓烧香仪式是普遍存在的一种民间祭祀活动。本文所述太平鼓烧香仪式,是指流传于我国东北地区,现主要分布于满族聚集区的一种太平鼓烧香仪式传统。太平鼓烧香仪式,因其执仪过程中以画有“太平”字样的单皮鼓作为主要伴奏乐器,故又有“太平鼓”“单鼓”“跳单鼓”等称谓,在东北民间俗称“烧香”“烧太平香”“民香”等,是集演唱、舞蹈、器乐、说唱等形式为一体的信仰习俗仪式。据笔者考察及相关学者论证,太平鼓烧香仪式的流传分布以东北辽宁为主要区域,大致从辽宁省南端的庄河、岫岩、东沟,经凤城、本溪、桓仁、宽甸、新宾,而延伸至吉林省的柳河、海龙、通化、敦化,直至黑龙江省的东宁等地。[1]1在东北地区,太平鼓烧香是满、汉、蒙等多民族沿袭的祭祀俗仪,在辽宁地区,这一祭祀习俗主要分布在辽东满族聚集的岫岩满族自治县、新宾满族自治县、宽甸满族自治县等区域。

对于我国北方地区太平鼓烧香仪式的源流,学界有多种说法,主要有刘桂腾的“满族萨满跳神说”[2],程迅、张晓光的“汉族唐王征东说”[3],任光伟的“山东‘肘鼓子’说”,等等。[1]62-86在探本求源的过程中,上述研究的差异点是这一信仰文化的族属问题,即这一仪式究竟是源于满族文化,还是汉族文化。

本文以对辽东岫岩太平鼓烧香仪式的田野调查为基础,将这一文化事象置于更为开阔的文化视野中,与区域历史、人口构成、习俗传统等背景因素予以整体性审视,揭示其音声环境与曲调个性,开掘其深层的文化特质。通过对这一仪式的内核特质及外化形式的辨识解析,探讨其生成与演化的逻辑,以期对辽东区域这一具有满汉民族普遍认同的“文化共相”作出阐释。

一、岫岩太平鼓烧香仪式的承传背景

区域的地理空间是特定族群建构文化与展演文化的载体。岫岩满族自治县(以下简称岫岩)地处长白山余脉的辽宁省东部山区,境内重峦叠嶂,千峰竞秀。多山多水的地貌结构不仅对区域交通形成极大阻碍,严酷闭塞的生存环境,使区域民众的生存也承受着不同于其他地域的诸多压力,人们需要从信仰传统中寻求心灵的抚慰,以作为协调生存压力与精神平衡的手段。故此,区域内的信仰活动极为活跃和多元,佛教、道教、伊斯兰教、基督教均有数量不等的信众,其中尤以民间杂神崇信、祖先崇拜和巫觋信仰最为普遍且深有根基。

岫岩人口以满族为主,在县域55万人口中,满族占80%,此外还有汉族、蒙古族、朝鲜族、回族等民族在此聚居。自清代起岫岩便是辽东军事重镇,顺治、康熙、雍正三朝都曾调拨大批八旗兵丁到此驻守。岫岩境内至今多有以“某某旗”命名的村屯,即为历史上隶属同一旗籍的满族家族聚居而成的聚落。清雍、乾以后,又有大批来自山东、河北、京津一带的汉族人口迁入岫岩。纵观古今,错综复杂的朝代更替和族群迁移,形成了岫岩地区多民族聚居的人口格局,也使当地信仰传统与生活惯习呈现出多种文化的混融,带有鲜明的“一方水土”印记。

总体来看,岫岩地区最为流行、参与民众最多的民间信仰活动莫过于“烧香祭祖”。历史上,岫岩地区素有信仰神、巫的风习,在城乡日常生活中,烧香跳神活动始终通行于满、汉各族民间,常盛不衰。跳神者一般多托借狐仙(狐狸)、黄仙(黄鼠狼)、长仙(蛇、蟒)附体为人治病消灾。当地民众若遇家道不顺,动辄向神灵许愿请其驱邪,许愿必得还愿,还愿方式多以烧香(太平鼓)、唱书(大鼓书)、唱影(皮影戏)以示尊崇隆重,这使得当地“还愿”之风盛行,这也在某种程度上使得一些古老的信仰传统及民间艺术得以遗存至今。

二、岫岩烧香仪式音声叙事的基本形态与特征

岫岩民间烧香多是为了“了事儿”。当地民众搬新宅要烧乐香,许愿还愿要烧愿香,请巫师驱病要烧平安香,家宅不顺要烧太平香,尤其逢家谱重修或更换,主事人家更要举行隆重的烧香仪式,为家谱烧开光香。这样的仪式一般在深秋与冬季举行,春、夏和初秋时节不烧香。每值秋收过后粮食进仓,掌坛人便手持单皮鼓和折子,走村串户寻找烧香香主。烧香时间的长短主要根据香主烧香的事由(乐香还是愿香)依财力而定。烧一台香的完整仪式走下来一般需要十几个小时,近年来虽有所减缩,但往往也需要八至九个小时左右。当然,有时也根据香主家的具体情况有选择地操演部分仪节。总之,从农历八月十五起鼓至来年清明住鼓,有近半年的时间是烧香仪式集中举办的时节。

(一)烧香仪式程序

从呈现形式看,无论何种类型的烧香,在内容和形式上并无大的差别,仪式的基本程序也较为固定,在世代传承中较少变异,即均以“祭祖”为中心,以请神、安神、送神为叙事旨向,以趋吉避凶、祈福消灾为最终目的。烧香仪式一般为十二个仪节:第一铺开坛鼓;第二铺打棚鼓;第三铺下山东;第四铺开光鼓;第五铺过河鼓;第六铺天神圈;第七铺接天神;第八铺亡魂圈子;第九铺外盘腿;第十铺里盘腿;第十一铺辞灶王;第十二铺送神等。所有仪式环节均以“铺”为单位划分,“铺”是烧香师傅对仪式段落集数的宏观称谓,在每铺鼓中还含有若干小的仪节,诸如第一铺开坛鼓中又分为“分香烟”“安天策”“找门官”“请庙神”“摆桌张”等小的仪节。多数仪节都有专用曲调,因此仅开坛鼓部分,唱词便近500句,运用10个曲调,足见岫岩烧香仪式程序的复杂性和丰富性。本场仪式仪程总共用时9小时11分,其中包括第六、七铺之间休息的近1小时时间。实际表演时间8小时12分,使用曲调52个,唱词总数约3400句。在整个仪式程序中,香主及家人包括表演者的所有仪式行为,均由执仪者的演唱提示来完成,诸如“外面烧滩纸,家里点刘伶,烧纸点酒磕头……”此时,屋内屋外的香主家人会随以应之。

(二)烧香仪式中的音声叙事

岫岩烧香仪式中的音声叙事包含“人声”与“器声”,岫岩烧香师傅称烧香仪式中的人声歌唱为“神歌唱调”,仅从“神歌唱调”的词义来看,可发现其既包含推进仪式的功能,又包含音乐叙事的功能。另外,鼓、鼓环及腰铃在整场仪式中也扮演着重要角色,它们不仅承担为演唱者伴奏的任务,还起到掌握速度和节奏的作用。表演者在演唱中快慢有序,有规律地抖动鼓环,摆动腰铃,使鼓声、铃声、环声相互交错,连同执仪者的歌声而构成了整场仪式的音声环境。

1.烧香仪式中的人声

岫岩烧香仪式音声中的人声是歌唱部分,大致可分为吟诵性、叙述性和抒情性三种。

吟诵性曲调通常速度较快,行腔较少、语言性较强,具有较强的吟诵性。这类曲调一般分为两种,一种类似“诵经”“念咒”,几乎脱离了音乐旋律,但同时又比语言夸张,给人的总体感觉是在“数说”而不是歌唱,具有明显的宗教音乐色彩;另一种则说唱性极强,与语言音调密切结合,形成的是一种既像说又像唱的半说半唱唱腔。这类唱腔的旋律一般起伏不大,旋律性不强,以级进为主的自然语言音调构成旋律。虽同样与仪式功能结合紧密,但相比前一种曲调,仍具有一定的音乐性。

叙述性曲调,是指为烧香仪式叙述情节、交待事件,又可描绘人物形象,因此叙述性曲调用的最多、表现最突出,52个曲调中,叙述性曲调占半数以上,是语言性和音乐性兼而有之的一种曲调,其旋律简洁、流畅,节奏活跃鲜明,演唱形式也更为活泼,但同时又善于以插入垛句扩充或拖腔的形式来增强其语言性和音乐性。如【亡魂打扮】就是采用通篇插入大量垛句的形式,来进一步增强曲调的叙事性,句尾的托腔又富有很强的旋律性,这一表达方式与仪式中的人物形象——老亡魂在出门赴宴前穿衣打扮的表情达意十分贴切恰当。例如,第八铺“亡魂圈子”【亡魂打扮】:

抒情性曲调是烧香曲调中音乐性最强的一类。虽然烧香仪式是以叙述为主,但曲调却并非千篇一律的单一风格,其中更是不乏一些旋律唱腔十分优美,这类唱腔一般用于仪式功能性不强之处,其个性鲜明、长于抒情。一般按其所表达情绪情感可分为两类:一类是与走鼓的表演形式相适应,与甩腰铃、打霸王鞭等配合得当,载歌载舞的欢快活泼型的曲调,适于抒发喜悦的情感,具有很强的娱乐性,而仪式功能性较弱,如【六只灯笼】;另一类则是用于表达悲伤情绪的曲调,具有旋律曲折悠长、节奏平稳舒缓的特点,如【哭天河】。这类曲调较上述吟诵性、叙述性两类曲调来说,其旋律性、歌唱性、可听性均大大增强,其音乐性、娱乐性、抒情性比较高,是整场仪式音声中的华彩部分。

2.烧香仪式中的器声

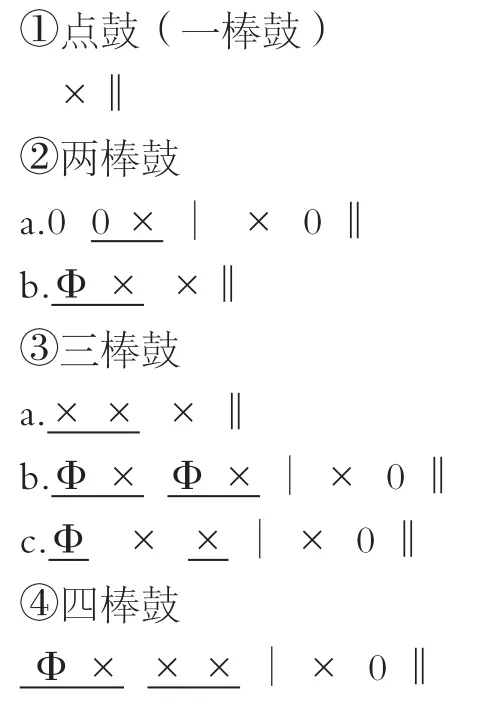

岫岩烧香仪式音声中的器声是鼓乐部分。在岫岩太平鼓烧香仪式中,鼓作为伴奏乐器在仪式中担当着很重要的角色。太平鼓属握执型的单面鼓,故以其形制特征又有“单鼓”“单皮鼓”“单面鼓”“羊皮鼓”等称谓(以下统称为“太平鼓”)。民间流传的谚语“钢圈鼓,羊皮鞔,荷花椅子九连环”,形象地描述了太平鼓的形制。另外根据形制大小,又分为“大鼓”和“小鼓”两种。鼓声在音乐中不仅起到了引领和伴奏作用,而且其节奏的轻重缓急、抑扬顿挫也在仪式功能上发挥着重要的作用。鼓声可以提振精神、营造环境,鼓声可以拖腔保调、调节气氛,鼓声也可以请神、安神和送神。因此在岫岩太平鼓烧香中,音乐是否悦耳似乎不是执仪者的主要追求。作为该仪式音乐中的唯一乐件,鼓声几乎贯穿整个仪式的始终,发挥渲染气氛、慑人心魄的作用,成为整个仪式音乐的核心之一。仪式中的鼓点通常由“基本鼓点”①注:“×”为鼓点,“Φ”为鼓环,“ø”为小鼓,“0”为空拍。(下同)发展而来,主要包括如下几种类型:

上述各类鼓点贯穿于整场仪式,时而作为人声演唱的前奏,时而作为段落之间的间奏,时而又是烘托仪式神秘气氛的法器。如第一铺“开坛鼓”【摆桌张】曲调在乐段之间采用二、四、三棒鼓,即再看以下谱例曲调 :

几种鼓点在仪式进行中与鼓环交替进行,配合默契,为整场仪式的伴奏服务。从上文可以看出,人声与器声伴奏共同构成了岫岩“烧香”仪式音声环境,人声在仪式的进行中配合仪式仪节,紧密贴合仪式过程铺垫故事情节,描绘神鬼形象、塑造人物性格。器乐声作为人声伴奏贯穿于仪式始终,更是“烧香”仪式的重要“符号”之一,烘托了整场仪式神秘、肃穆的氛围。

(三)烧香仪式中的汉音乐元素

在记录和分析本仪式所用的音乐曲调时,笔者发现,许多曲调“似曾相识”。因其中的一些曲调与民间流传的汉族小调十分相近,故有该仪式与其他民间姊妹各艺术在音乐上相交融的认识。其实,早在20世纪60年代,就已经有学者对此有所关注,他们指出:过去有的二人转艺人就是兼跳单鼓的,所以单鼓音乐和其他民间音乐一样,是在不断吸收与融合姊妹艺术中成长起来的,如从皮影戏、秧歌、二人转中均吸收了大量曲调等,但主要吸收还是东北民歌[4]。可见在早期研究中,就有学者认为,烧香音乐曲调吸收了其他姊妹艺术品种,而这些品种大多是流传于东北乃至中原地区的汉族民间音乐。

在岫岩潘作忠家烧香仪式所用的52首曲调中,有部分曲调明显具有汉族民歌风格,如果将其拿来与各地流传的一些民歌相比较,就不难发现其中的相似之处,如第六铺“天神圈子”【天爷打扮】的旋律与山东高密地区的《绣荷包》在调式、节拍、乐汇以及旋律结构上十分相近,具体见下表:

表1.岫岩烧香仪式【天爷打扮】与山东高密民歌《绣荷包》音乐元素比较

值得注意的是,山东是与岫岩烧香联系相当密切的地区,除烧香香卷中多次提到的“下山东”“山东老茔”,到学界对烧香仪式来源于山东“肘子鼓”的看法,均说明了岫岩“烧香”与山东地区的密切关系。归根结蒂,其与历史上大量山东汉族移民“闯关东”所带来的民间文化交流是密不可分的。

在岫岩烧香音声环境中,最直观地让我们将其与满族萨满文化相关联的因素,当属仪式中伴奏乐器即所谓萨满神器的使用,诸如单鼓、腰铃、花棍等,这也是现今学界认为太平鼓烧香起源于满族萨满祭祀的重要依据。但从曲调的来源上不难看出,整场烧香仪式中叙事性、抒情性的曲调大部分来自汉族的民间小调,对于满族音乐的使用并不多见。

三、岫岩太平鼓烧香仪式的汉文化内核

毋庸讳言,岫岩太平鼓烧香仪式映现着诸多满族文化质素,但若洞窥这一仪式的文化内核,汉族文化的属性也似前文音乐元素一样凸显出来,主要体现在其内蕴的傩文化特质,对汉唐香卷叙事的承袭,对道教文化观念的吸纳等方面。

(一)太平鼓烧香仪式内蕴的傩文化特质

“傩”是以禳鬼和酬神为基本内容,以假面装扮的表演歌舞或戏剧的巫术活动,是一种古老的原始文化。我国史籍中有关“傩”的记载多见,从先秦的“乡人傩”“国人傩”,汉代的“大傩”,到唐宋的“大傩之礼”、宋代“埋祟”,至明清时期的“逐鬼”“逐傩”,等等。[5]古今“傩”仪的特征十分显著:特定的时间——季冬、先腊、除夕或有不祥感(如恶梦)之时举行;特定的逐除对象——鬼、疫、祟、恶梦、寒气等;特定的中介——方相氏(或钟魁或掌坛师)主祭;特定的装扮——假面、熊皮、玄衣朱裳等。[6]上述特征显然仅为傩仪的外在表象,而究其内容和实质,却不外乎以鬼神信仰为核心,以请神逐鬼为外在形式,以祈福免灾、沟通人—神(人—天)为目的。时至当代,“傩”仪已在形式上有诸多演化,但在施仪时间、功能关系、神鬼信仰乃至程式延展等方面仍保持一定的古傩风貌。

岫岩太平鼓烧香仪式内蕴有傩文化的诸多特质,主要体现以下方面:

相似的神祇。曲六乙等学者指出:“傩在数千年发展中,不断吸纳各路神灵,最终构成自己庞大而杂乱的神灵谱系……代表不同信仰、观念的神灵,和平共处于一个傩坛。”[7]岫岩太平鼓烧香所敬奉的神灵谱系繁杂,仪式的叙事也附着有大量的神仙典故和道教传说,上至老天爷、王母娘娘、二十八宿,下至灶王、土地、门神、祖先,再到人神化的关公、文王等诸神,其神迹均有叙事,具有明显的神灵泛化性质。太平鼓烧香所邀祭的这些神祇,诸如玉帝、天兵天将、观音菩萨、土地、灵童、唐王等,很难归入特定的教派或整合进某一个神灵谱系。烧香仪式的请神环节将许多并无关联的历史事件、神仙凡将统统纳入一个叙事框架,体现着我国乡土社会典型的“全神”信仰传统。

在岫岩太平鼓烧香仪式的神坛中,诸神地位并不均等,有的位品甚高,如“老天爷”“魏九郎”等,尤其魏九郎,在神坛中是负责请神的重要角色,并被赋予了好吃、贪财的凡人性格,使其神格带有了一定的世俗性和功利色彩,更易为人亲近。在太平鼓烧香仪式中,烧香师傅的任务是请神灵到香主家吃宴席,并帮助香主祈请神灵带走灾星,赐予福禄。民众的信仰是最务实的,人们对于日常生活利益的关注远多于对来世命运的关注,在功利观念的作用下,神灵的位居先后也自然有相应的调整,“神无大小,灵者为尊”。比起正统宗教中的“大神”,一些被民众认为灵验的“小神”更受欢迎,如送子娘娘、土地爷、城隍等。香主通过对其施以飨神、娱神之仪,对神灵进行礼敬贿赂,以期达到目的。太平鼓烧香仪式的功利性,恰是我国民间信仰的共同特点,如同费孝通在谈到中国人对鬼神的献祭所说:“我们对鬼神也很实际,供奉它们为的是风调雨顺,为的是免灾逃祸,我们的祭祀很有点像请客、疏通、贿赂,我们的祈祷是许愿、哀乞。鬼神在我们是权力,不是理想;是财源,不是公道。”[8]由此可见,不仅岫岩太平鼓烧香仪式如此,神灵的泛化也是中国民间信仰普遍存在的现象。“傩”作为中国从古至今的一种信仰传统,早已形成一个庞大的文化体系。我国各地的“傩”种类繁多,名目各异。有的直接称为“巫傩”“傩戏”等,有的虽未以“傩”冠名,但其信仰活动与之无异,如各地的社火、赛会、灯节、傩堂戏、僮子戏、香火戏、师公戏等。这些“傩祭”及其活动尽管形式、内容各异,但在功用性上却保有着一致性,即祈福、还愿、驱疫、禳灾。

娱乐功能在现今各地沿袭的傩仪活动中也屡见不鲜,所有傩戏均是在傩祭中穿插的具有叙事情节的戏剧表演,形成傩祭与傩戏的交融,几乎没有脱离傩祭而单独上演傩戏的现象。傩师们因祭设戏,以戏代祭,傩祭在娱神的同时,逐渐向娱人的方向演变和发展。岫岩太平鼓烧香仪式虽未发展出傩戏形式,但娱神的表演贯穿仪式始终,甚至有更为活泼的娱乐成分——在原有仪式基础上,融入许多歌舞、杂耍,如“天神圈子”中的打小鼓、耍花棍、三节棍、翻跟头等,这些娱乐内容的添加大大提升了太平鼓烧香仪式的娱人功能。

相仿的程式。傩仪模式沿袭了数千年之久,逐渐形成固定的框架。与早期社会的古傩相比较,现代社会的傩祭活动在仪式的举办因由、基本结构、表演形式、符号意义以及与社会整合方式等方面,都不可避免的呈现简化趋势。然而无论怎样简化,我国各地傩祭仍大都保留有“请神——飨神(娱神)——送神”的核心程式,岫岩太平鼓烧香仪式也不例外。

据岫岩烧香师傅口述,“烧香”可长可短,视香主家的不同情况适当删减,而唯独“请神”“安神”“送神”三个仪式环节不能删减。岫岩“烧香”师傅袁军这样描述:“开坛鼓、接天神、亡魂圈子、里盘腿、外盘腿、辞灶王、送神这几铺鼓是最有用的,其他的演不演用处不大。”①笔者对袁军的访谈,访谈时间:2014年5月9日,访谈地点:岫岩满族自治县红旗乡唐家堡村。烧香师傅一语中的,指出这几铺鼓才是仪式中真正具有与神灵沟通之功用——“开坛鼓”是铺设神坛;“接天神”“亡魂圈子”是接神环节,将天神和亡魂请来神坛;“里盘腿”“外盘腿”是安排众神落座,娱神祭神;“辞灶王”“送神”则是送神环节。可见,这几铺鼓正是“请神——飨神(娱神)——送神”仪式的核心程式。

同样流传于东北地区的满族汉军旗所烧的“旗香”,虽与岫岩“民香”在仪式程序上差别较大,内容更为丰富,但在“请神”“安神”“送神”环节上,仍基本与“民香”保持一致。可见,岫岩太平鼓烧香程式实质上仍沿袭着古老的傩文化模式,而在全国各地尚存的傩祭仪式中,这一核心程式至今仍保持着稳定性与类同性。

(二)对汉唐香卷叙事的承袭

岫岩香卷以“魏九郎请神”叙事贯穿仪式始终,仪式中要历经九郎上天请天神、入地请亡魂的过程。据当地烧香师傅传讲,魏九郎为唐代名相魏征第九子,名魏景春,是整个香卷中的核心人物,若没有他,天地间的神灵是请不来的。但翻阅史籍,我们却找不到关于魏九郎的记载,且唐代名相魏征实际上也只有四子,并无九子。

同样流行于东北满族汉军旗人中的“旗香”香卷,也以“魏九郎请神”故事贯穿始终,其主要情节几乎与岫岩香卷相同。在20世纪80年代宋传玉、孟聪整理的《香卷——宽甸汉军旗香神歌》中,有一段“指路鼓”,内容为九郎上天请神途中遇太白金星指路的一段对话:

九郎睁开愁眉眼,对着老道开了言。

我不是妖来也不是怪,也不是狐罴黑成了仙。

问我家来家也有,不是无名小姓仙。

家住山东益州朔阳县,卯旦杏村有家园。

子不言父魏本策,母亲邓氏结善缘。

父母一生好行善,吃斋念佛整三年。

剩我九郎年纪小,在家侍奉父母老年。

从小生来爱习武,跑马演箭后花园。

后花园跑马去演箭,马失前足命染黄泉。

五殿阎王怜我死的苦,连人带马度上天……[9]

从唱词可见,“旗香”关于九郎的传说记载更为详细。九郎以自报家门的形式,诉说自己的身世来历。而九郎所报的山东益州朔阳县,据查山东益州并无此地,当属民间传说杜撰。由此看来,魏九郎系民间杜撰的人神。

江淮一带僮子戏所传“神书”中,也保存有相对完整的“九郎请神”叙事,而且形成了随法事仪式进行唱诵的“咒文”,述说儒释道三教及民间诸神来历的“小忏”,讲述唐太宗时期故事的“唐忏”,以及“闲书”四类构成的庞大故事系统。其中的“唐忏”由系列故事组成,围绕唐太宗游地府的故事衍生、扩展而来,故事之间既相对独立又具一定的内在联系,如《唐王游地府》《魏九郎辞学》《九郎官借马》《九郎官西安买鞭》等。“九郎请神”的叙事在“唐忏”中相对完整,由第三愿“水陆大会答谢神”而起,穿插“唐僧取经”“孟姜女哭长城”“楚汉相争”的故事,这些故事在江淮一带流传中情节稍有不同,但均大同小异。

据当地学者考证,至迟在宋代,江淮一带的僮子就有演唱神书的活动,这一年代显然早于东北地区的“烧香”。此外,除江淮一带的僮子戏外,山东“肘鼓子”的《魏九郎过七十二关》、兖州砰砰鼓的《九郎上马》、安徽端公戏的《魏九郎背表》等,均是以九郎请神为蓝本的傩祭仪式叙事。

综上可以断定,东北“烧香”中“九郎请神”叙事应该源自关内汉族地区,特别是江淮一带的僮子戏所用“神书”,中原、江淮一带的傩祭,都与东北“烧香”之间存在某种联系。岫岩烧香师傅普遍认为“烧香源自唐王征东”,也表明岫岩太平鼓香卷内容源于汉唐民间文化。

(三)对道教文化的吸纳

自中国秦汉以来的文化史上,儒、释、道三教一直处于社会主流文化地位。岫岩太平鼓烧香仪式深受三教影响,尤以道教影响最为深广,主要体现在道教信仰和道教理论两个方面。

对比手术指标以及并发生症发生情况:对患者的手术各项指标进行统计分析,手术治疗效果通过患者手术时间、术中出血量以及住院时间来分析。计算患者护理期间出现并发症的例数以及并发症总发生率[9-11]。

道教诸神的信仰。在岫岩香班所传香卷中,关于道教诸神的叙事随处可见。例如:

老天爷睁开龙秀眼,字字行行看得清。

老天爷有心不到下方去,请客不到恼心中。

有心要到下方去,天上没有个能神执掌天宫大事情。

老天爷正在为难处,来了太白金星老爱卿。

太白金星来奏本,一本奏给老天宫。

老天爷你自发下方去,天上有位能神掌握天宫大事情。

金童玉女怀抱玉玺,王母娘娘执掌天宫。

老天爷闻听哈哈笑,你真是个能说会道的老爱卿。[10]

香卷中所提到的老天爷、王母娘娘、太白金星等天界诸神,均为道教所奉,而灶王、土地、门神等民间信奉已久的道教诸神,亦在其列。前文曾论述太平鼓烧香所信仰的神灵体系呈泛化现象,笔者曾对所掌握的香卷叙事中有代表不同信仰、不同观念的神灵进行过统计,计有162位,此中道教83位,佛教12位,儒教4位。可见,道教神灵占据多半。这并非该太平鼓烧香仪式所独具,流传至今的“傩”仪中也可见对儒、释、道三教文化不同程度的吸收,并都以道教文化最为突出和丰富。

对道教理论的运用。在岫岩太平鼓烧香仪式中,除对道教神灵的广泛信仰外,道家学说及其理论的大量运用亦颇为常见。例如:

东方安下甲乙木,

丙丁火安在一溜的正南。

西方安下庚辛金,

壬癸水安在西北的悬天。

中央安下戊己土,

戊己土上好种的庄田。[11]

以上香卷内容充斥着“五行、五方、五色”的对应铺叙,均是道家学说中的“阴阳五行”理论。“五行”,即金、木、水、火、土;“五方”,即东、南、西、北、中;“五色”,即青、红、白、黑、黄。道教阴阳五行理论把世界上的一切事物都按五行来分类,首先把五行与五方、五色相配,再以十天干作代号,就成为东方甲乙木、南方丙丁火、西方庚辛金、北方壬癸水、中央戊己土。万物之间的复杂关系被概括为五行之间的相生相克。在道家思想中,五行的相互关系被看做宇宙间万物最基本的关系。

在岫岩太平鼓烧香仪式中,“烧香”师傅们虽然对那些充满了道教思想及教理的香卷唱词朗朗在口,但对于道教玄奥的理论和出家修真的思想却全无兴趣。“烧香”师傅多为辽东乡村的普通农民,多无明确的宗教信仰,他们只是因袭旧俗笼统地崇信天上有神灵,地下有祖先,虔诚地认为,生活中的厄运是可以通过诚心“烧香”而获取某种神秘力量的襄助而改变。至于这一神秘力量的操纵者,无疑是说不清道不明的,凡天、地以及天地之间所有认为可以为其带来福祉的诸神均在其列。香班的组织和神坛的设立也是应需而设,事毕而散,师傅们在仪式结束后仍旧务农做工。至于仪式中的某些程式,只是借用或承袭了道家一些请神逐鬼、降妖逐疫的坛醮科仪,以提升太平鼓烧香仪式的法力而已。

岫岩满族太平鼓烧香仪式系融自然崇拜、祖先崇拜、神鬼崇拜、英雄崇拜为一体,涵括了汉族民间信仰的基本特征,是中国传统傩文化的一脉分流。在其流传、发展的进程中,香卷内容充分吸收了汉唐“神书”的叙事要义,同时对中国传统的儒、释、道文化兼收并蓄,其源于汉族文化的特质凸显无疑。

四、岫岩太平鼓烧香仪式对满族文化的吸纳与承袭

地处辽东满族聚居之地,岫岩太平鼓烧香仪式在蕴含有汉文化内核的同时,仪式形式也必然呈现着汉袭满俗、满袭汉俗的“在地化”特点,这一特点主要体现在对满族“旗香”习俗的承袭与替代,以及仪式中对满族萨满教法器的运用等方面。

(一)对满族“旗香”仪节的承袭与替代

历史上,东北地区的“烧香”大体可分三类:一为满军旗人的“烧香”,执仪者及受众均为满族,仪式使用满语;二为汉军旗人的“烧香”,执仪者及受众均为汉军在旗籍之人,因原为汉人,后被编入旗籍,故多承袭汉俗,仪式使用汉语,俗称“旗香”;三为汉族“烧香”,参与者多为中原迁移关外的汉人,仪式使用汉语,俗称“民香”。三类烧香中,因第一类满人“烧香”与后两者相差甚远,分属不同的文化源流,故不在此赘述。

形成上述情况的原因主要缘于东北区域多民族聚居的特殊历史。清王朝将东北视为满族“龙兴之地”而倍加保护,一方面屡调旗兵至东北驻军屯田,另一方面限制汉族人口迁入此地。但关内的汉族移民却屡禁不止,自清中后期,为了缓解内外矛盾,清廷不得不解除了“闯关东”禁令,致使汉族移民大批迁入东北,东北的民间文化也在满、汉民族的不断交融中逐渐形成。可以说,“旗香”和“民香”信仰习俗均以汉族文化为根基而生成,但在东北的历史发展中却因两大族群所处的政治背景、民族属性有别,进而分化为两种不同的形态。

早在明崇祯九年(1633),皇太极称帝时就曾派满族萨满到汉军旗中推行萨满祭祀,以利对汉军的精神掌控。但终因不懂满语、满歌,特别是两个民族精神文化的隔阂难以消除而未能推广。[12]虽当时的推广情况不详,但在后来的汉军旗香中确有诸多承袭满俗的现象,如“旗香”中祭“花红杆子”便极可能脱胎于萨满祭祀中的祭“索伦杆子”,跳虎神、祭鹰神都源于萨满教的动物崇拜。此外,在汉军旗烧香中,香班掌坛被称为“神将”,学习烧香称“学乌云”,这些称谓均源于满族。

如果说“旗香”对满族文化的吸收受其特殊的政治因素影响,那么“民香”则完全不受此左右。在岫岩龙潭乡大房村后堡组村民潘作忠家的“烧香”祭祀中,所供家谱中便有“宋清合一、满汉皆宜”的记载,当为汉随满俗的具体表现。所谓“宋清合一”,系指家谱谱单下半部所绘子孙兴旺的绘画场景中,左侧为汉人打扮,着宋朝服饰;右侧为满人打扮,着满族服饰(图1)。岫岩地区汉族家庭一般多供奉宋朝版的家谱,满族供的则是清朝版的家谱,但由于历史上当地满汉通婚比较普遍,故而很多家庭便选择供奉“宋清合一”版式的家谱。

时至今日,岫岩作为一个有90%满族人口的满族自治县,早已无满军、汉军的旗籍之分,对于“烧香”的选择,也不似从前严守旗规,遵从满俗。不仅汉军“旗香”早已随满俗汉化和老一代旗香艺人的故去而湮灭,就连曾经被满族视为根基的萨满跳神烧香也早已不见踪迹,只剩“民香”一脉留存。事实上,现今的岫岩满族民众,无论是曾经的满军旗,还是汉军旗,若有烧香需求,都只能别无选择地指向“民香”,岫岩太平鼓烧香对满族“旗香”的承袭与替代实乃自然而然。笔者对“烧香”师傅袁军的访谈①笔者对岫岩烧香师傅袁军的访谈,访谈时间:2014年5月9日。颇能说明这一现象:

冯:有没有满族人,即祖上是满军旗出身的人家请你们“烧香”?

袁:有,他们也找我们“烧香”,找不着那样的人(指萨满),就找我们代替。

冯:他们的祖先说满语,能听懂你们说汉语吗?

袁:很多都不明白,管你弄的是什么,你唱就是了,他也听不懂,他要的就是一个仪式程序。

如今岫岩地区平均年龄50多岁的烧香师傅均没有看到过“旗香”,人们只是从父辈的回忆中有所耳闻,这也说明岫岩当地早年确曾有“旗香”,若按其父辈的年龄推算,岫岩的“旗香”约在20世纪40年代左右尚存。

笔者在调研中发现:凡有“旗香”之地,几乎必有“民香”,而“民香”却少见于其他汉族聚居区,两者流布的脉络也昭示了满汉文化相互影响的特点。

图1.潘作忠家谱(2013年2月25日,冯志莲拍摄)

(二)对满族萨满教法器的运用

在岫岩太平鼓烧香仪式中单鼓、腰铃、花棍等,以及神帽、神裙等乐器与服饰在其外观形式和使用上,均与满族萨满祭祀极为相似,这也是现今学界有学者认为太平鼓烧香起源于满族萨满祭祀的重要依据。现今学界的萨满研究论著不乏对萨满乐器的考量与比较研究,如刘桂腾就曾对单鼓、腰铃等萨满乐器的形制、流传与演变进行考证,指出鼓与腰铃并用是萨满乐器配置特征之凸显,并认为,这一配置模式也是满族文化对汉族以及其他东北少数民族文化强大影响在民族音乐学领域中的典型范例。[13]可见“烧香”与“萨满祭祀”二者在乐器形制及服饰方面的联系。

图2.腰铃(岫岩太平鼓烧香仪式中艺人潘作洪所用)

目前,鼓与腰铃并用是萨满乐器配置特征之说,当是学界广泛认同的定论。而若以此对该仪式的民族文化属性进行定位,还是值得商榷的。毕竟仪式中的鼓与腰铃并用只是一种“形似”,而非“神似”。关于太平鼓烧香仪式究竟是于何种历史环境之下将萨满文化之“形”收为己用的,在新的史料未被发掘之前,还很难断定。从目前我国一些地方信仰仪式所用乐器“太平鼓”来看,多为形制相近的单皮鼓,可见单皮鼓并非东北地区独有,其流传远播中原、西北、江淮甚至青藏一带,各地对其称谓也各不相同。这些单皮鼓除被用于歌舞娱乐,最为普遍的使用当属在各地汉族民间傩祭中的运用,如河北、山西的“扇鼓”(图3),山东肘鼓子、安徽端公腔所用之“端鼓”(图4),江淮一带僮子戏所用的“狗皮鼓”(图5)。此外,在青藏一带的少数民族中也发现了类似单面鼓的使用,如青海省湟水一带土族的“跳於菟”①又名“跳老虎”,为青海省湟水流域的土族于每年农历十一月二十日进行驱魔逐疫的传统祭祀活动。仪式中,巫师使用羊皮单面鼓。,均说明这一法器的应用广泛。

图3.晋冀扇鼓[14]

图4.鲁皖端鼓[15]

图5.江淮狗皮鼓[16]

上述各类单皮鼓在形制和材质上均极为接近,多用牛皮、羊皮、狗皮以缀九环,与现今烧香师傅所持“太平鼓”颇为相似,又由于多用于各地的傩祭是为禳灾祈福,故这类单皮鼓在民间常常被笼统称为“太平鼓”。

20世纪80年代,山西省曲沃县任庄村许家的《扇鼓神谱》被发掘后,曾引起学界的研究热潮,曲六乙认为,扇鼓直接承袭于汉代大傩中所用的“鼗”,应属汉族乐器。[17]此种说法并未取得广泛认同,据任广世考证,目前未见宋代以前中原地区有使用单面鼓的记载。北宋末年,随着金人移居汴梁,使用单面鼓击节伴奏的歌舞开始传入中原,南宋时期始有单面鼓的记载。宋室南迁后,山西成为金国统治地区,此时受到萨满教影响或许为根本的原因,且宋代以前驱傩所击之鼓就已经屡有变化。因此,明清之际,太平鼓大约仅在器具方面借用了萨满的单鼓,其他方面则是驱傩的遗风。[18]

应该说,上述看法均是对“太平鼓”族属是满是汉的探讨。在长期的流传中,太平鼓显然已经成为一种为满、汉、蒙等各民族广泛共用的乐器,虽然对其文化来源的探讨并未停止,但其“鼓与腰铃并用”的萨满文化特征是毋庸置疑的。而在岫岩太平鼓烧香仪式中,无论鼓的身份如何,在强调特征为“鼓与腰铃并用”的基础上,均不会影响其源于萨满“形”的特征,因为与鼓并用的另一乐器“腰铃”,其满族文化属性的定位更为明晰。

腰铃,满语音“西沙”。目前,腰铃未见于汉典籍记载,但在满族中却历史悠久。按满族民间传说,其起源可追溯至原始时代,有兽骨制成的腰铃。据满族故事家傅英仁先生所讲述的父系社会早期传说《东海窝集部》中记述,腰铃最初为青石制成。[19]可见,腰铃确为满族先民时代的乐器。

上述分析可见,岫岩太平鼓烧香仪式中的太平鼓与腰铃并用,确为受萨满文化的影响。在中原江淮一带流行的傩祭,虽有形制相近的单面鼓使用,却未见与腰铃并用的现象,这也从另一侧面表明满族传统文化与汉族传统文化的联系与区别。

岫岩民间至今巫风甚盛,跳神驱邪治病之事十分常见。这些民间的跳神巫师与烧香师傅常有合作,岫岩当地“大神看事儿,烧香去病”的说法便是对此的真实描述。跳神者一般借狐仙(狐狸)、黄仙(黄鼠狼)、长仙(蛇、蟒)附体为人治病消灾,民间俗称“大神”,有的大神会邀请烧香师傅做帮手,称为“二神”,即“伺候大神”的人。当地人家若出现灵异邪魅之事,或有人患疑难杂症久治不愈,便会请大神来“看事”或医治。大神跳神时,需先烧香请神,同二神一起手执太平鼓,击鼓演唱,一唱一和。所请之神多为狐、黄之仙,大神附体后便处于癫狂状态,此时由二神代其言事。待跳神完毕后,有的大神会给事主诸如“回去烧台香就好了”的指示,以“烧香”为事主消灾解厄。

这种跳神活动曾一度盛行于满族,《辽海丛书·沈故卷四·跳神》曾对这种萨满跳神活动有详细描述:

萨玛有男女,土人深信之,以为能治病也,必延请。乃至则索香花、牲醴之类(无准价,视家之有无),满其欲,乃请神。腰著裙幅缀以铃,手执大鼓(即俗称太平鼓者),声蓬蓬然,目或瞠或闭,身摇摇如欲倾,如刺刺有词,如剧有谣,不辨其何语,谓有神助,不自知也。神之姓非狐即黄,一人病者居无论何疾皆目以祟,遇神与祟斗,则有上刀山(用铡刀数十积为山,巫赤足履其上)、开天门(用利刀自劈其额)、穿红鞋(用耕犁铁铧烧尽赤,而赤足著之)之戏往往伤生。又跳神处观者不禁,故男女杂沓,围若堵墙,然官役至,纷纷骇散,萨玛虽正跳舞亦免脱矣。[20]

从上文“然官役至,纷纷骇散”的记载来看,当时“萨玛”跳神是为官府所禁的,且“萨玛虽正跳舞亦免脱矣”,显然有行骗的性质,说明其应属民间巫师一类,不同于传统的满族萨满教祭祀。无论是烧香师傅同跳神巫医的密切合作,还是史籍志书中对二者归于一类的属性认定,均从另一侧面说明了太平鼓烧香仪式同民间萨满跳神活动的密切联系。

综上所述,岫岩作为满族聚居地,在历史上满汉杂居的漫长岁月中,确曾有“旗香”与“民香”共存的时期,如今,岫岩虽所存“烧香”均为“民香”,但其“鼓与腰铃并用”的现象恰是吸收满族萨满文化的结果。此外,岫岩地区历来巫风盛行,民间流行的以狐、黄附体跳神活动是否与满族曾经盛行的萨满教信仰有所关联,其对太平鼓烧香仪式的演化是否也构成影响是值得关注的问题。

结 语

岫岩太平鼓烧香仪式所承载的叙事,凸显着民间社会营造理想化生活愿景的主题,承载着区域民众企盼健康、祛病消灾、风调雨顺、农业丰收、商业发达、生活美满等一系列对美好生活的向往,培植、固化了区域民众的在地化情结。这一仪式含蕴的民间知识谱系,已经存储、内化为一种地方记忆,具有突出的模式化、规范化、审美化特点。作为音乐学的研究对象,仪式过程中的音声包含难以计数的丰富曲调、多变灵活的鼓点以及满汉融合元素特征,交织成复杂神秘的信仰空间,生动地体现着民间音乐与特定信仰仪式之间的相互关系,对我们颇具启示性:在承袭久远的传统信仰仪式中,音声叙事既有依附于仪式的一面,也有其自身的独立功能和审美价值,学界对此的关注还有所欠缺并未及深处。

目前,岫岩太平鼓烧香仪式已列入辽宁省非物质文化遗产保护名录。古往今来,这一富有特色的民间文化经循环反复地传承、复制与沉积,已然形成了其内质与功能的层层相叠,在当下的民众生活中仍持有特殊的功用。