民宿空间的地方表征与建构

2020-11-02张海洲徐雨晨陆林

张海洲 徐雨晨 陆林

[摘 要]文章以空间作为研究切口和分析范式,通过对博客文本的质性分析,揭示中国大陆民宿空间的地方表征与建构规律,并尝试对这一当代社会空间文化进行了反思与批判。研究显示,民宿空间的地方是一种多维结构性和社会建构性的人地关系,功能-景观-文化的蒙太奇的物质空间、主人生产与客人生活的空间日常、符号叙事与家的图景的空间知识、情感部落与网络嵌入的主体关系以及亲历性与异托邦的主体空间,凸显现代性功用主义与后现代浪漫主义交织的文化形态。地方建构的本质是民宿的主客群体与大众媒介合谋,通过主人构筑与在场、主客凝视与展演实践以及媒介想象与文化合法化,在不同时空维度进行开放的循环往复的空间实践和表征,实现民宿空间意义的生产与积累。建构过程裹挟着主客群体将民宿作为风格化消费空间进行阶层文化生产与认同营造的目的性。研究对于深化民宿理论研究、丰富文化地理学地方理论的实证研究具有重要意义,对于理解当代中国新兴城乡人地关系与消费社会文化具有一定参考价值。

[关键词]民宿;空间;地方;建构;质性分析

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2020)10-0122-13

Doi: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2020.10.014

引言

民宿作为一种新的旅游空间形式和产业业态,兴起于当代中国大陆快速城市化的背景时期,受到了消费社会中都市资本与精英群体的热力追捧,并在国家系列政策的激励下,逐渐发展成为了边缘性的乡土-生态空间参与全球化,实现乡村振兴的一种结构性力量[1-4]。因此,从经济学和管理学视角探索民宿的经营发展规律和产业经济效应是目前民宿主要研究领域,包括民宿的规划设计、服务运营、市场营销以及主客行为互动等方面[5-6]。

同时立足后现代流动性的语境,藉由消费文化实践实现空间知识生产与权力建构,民宿以一种逆城市化的空间策略回嵌都市。民宿场域中所呈现出的乡村-都市、旅行-居住、生产-消费、我者-他者、舞台-真实、地方-全球等空间性问题富含研究张力,是窥探新时期都市社会发展与生存的空间矛盾,透视当代都市日常生活抵抗与社会变迁,关照城乡关系重构与均衡发展的重要空间媒介[1-6]。尽管目前民宿的研究成果数量呈现出指数式增长,但研究议题部分程度上脱离了实践需求,研究成果对于客观发展的解释力不足[6]。究其原因,绝大部分学者是将民宿作为更大尺度空间内的一个要素,或是将民宿空间视为容器和场景,对其内部的空间主体和要素开展研究,即民宿内外的研究,却忽略了微观尺度下民宿作为空间主体性的本体特征和规律,即民宿的研究。

空间是人类存在的、开放的、占有的以及社会实践发生的地方,是地理学的主要研究对象[7]。20世纪下半叶,西方人文社会科学的“空间转向”“(1960s)和文化转向”(1980s)研究思潮,将地理学的空间从传统牛顿和笛卡尔的“绝对空间”认识论中解放了出来,空间不再是僵死的、刻板的、非辩证的和静止的东西。列斐伏尔、福柯、哈维、苏贾、卡斯特尔、布尔迪厄、鲍德里亚、詹姆逊、吉登斯等学者,立足不同学科对都市化和全球化过程开展了诸多空间研究,提出了“空间生产”“另类空间”“时空压缩”“第三空间”“流动空间”“空间区隔”“超空间”“空间迷向”“时空分延”等系列经典社会空间批判、马克思主义地理学、全球化空间论和后现代空间哲学论。空间的意义变得丰富、多维、复杂、流动,开始具有了主体性,被认为是社会的产物,混杂了多种力量与元素,与社会之间存在内在的辩证关系,例如列斐伏尔“空间实践-空间表征-表征空间”的三元辩证法,苏贾客观的第一空间、主观的第二空间和超越的第三空间等[8-9]。

文化则从超有机体认识论下的精英话语转变成了不同阶级自下而上形成的社会事实。地理学语境中的文化也从分类明确的文化要素变成了涵盖一切通过社会行动、社会互动或日常生活实践所建构的意义、情感、身份认同、价值以及意识形态[10-12]。在这个背景下兴起的新文化地理学,认为日常生活的物质、空间、景观等地理要素是建构意义与价值系统的关键维度,通过现象学、结构主义、建构主义等社会批判研究,构建了“社会-文化(政治)-地理”相互建构、相互生产的辩证性人-地观。作为地理学的经典概念,地方也不再只是强调自然环境的区域空间差异,开始关注人类经验与社会权力建构的空间意义,意指人类赋予了意义的空间,承载了丰富主观性的区域[13]。地方以一种抽象的文化空间概念成为了地理学与社会哲学沟通的重要概念。但与哲学社会科学以空间洞察社会的研究范式不同,地理学家往往聚焦于人-地互动的历史过程,以揭示特定地理区域的空间地方性与地方空间的形成机制。但其中不乏有大量研究,借用经典空间哲学论的构念与逻辑,阐释人类社会实践与环境经验对于地方的建构机制[14-17]。

近代以来,资本、技术和意识形态将世界统一起来,并随着信息化、网络化和全球化地不断深入,全球性空间同化了社会,消解了历史与自然的地方。人类不再以种群的方式存在,而是以物種的方式,真正以“人类”的方式生存着[9]。正如列斐伏尔所述,在所谓“现代”社会中,空间正在扮演日益重要的角色[8]。从作为资本生产和修复的空间、作为权力管理和监视的空间和作为身份阶层区隔的社会空间,到作为流动网络的全球空间和作为符码传媒的超现实空间,置身其中的当代人群正在经历与体验,部分人也正在参与和抵抗这场史无前例的现代性空间革命,试图在坚固的烟消云散中,探寻与实践健康和谐与诗意栖居的新地方。有温度的住宿、有灵魂的生活、情怀的生意、诗意的远方,这些碎片化标签不仅标榜出民宿个性、非理性、怀旧、诗意的后现代人文主义特征,同时也凸显民宿相对于当代都市社会的空间异质性,折射出民宿作为独特的地方所内涵的现代性批判和后现代文化空间建构的研究张力。

段义孚指出,大多数人对于感情和亲切的空间经验是朦朦胧胧和难以驾驭的,但是作家通过文学作品的精确描述,赋予他们以形式[13]。哈维认为,人们主要通过文本的媒介实现,个人的空间意识赋予空间以地方意义[18]。与掌握了主流话语的大众型旅游地不同,处于边缘地带的民宿是小众化的主客旅游空间。主人亲自或邀请媒体人记录书写与民宿相关的文字、图片、视频等文本,并借助自媒体或专业的网络平台进行传播,成为了民宿文化塑造、揽客营销的重要手段和市场解读民宿现象、形成认知的重要媒介[19-21]。社会学家指出,博客文本具有复杂的社会和符号意义,使消费者产生符号联想并用于生活方式的建构。文本甚至以真实的符号替代真实本身的问题,建构了一个比真实还真实存在的拟真(simulation)空间,在现代性消费社会中实现一种“超现实”宰制[22]。地理学家认为,人们往往是通过文本、符号以及象征物来获得对环境本质的间接经验,通过解译文本隐藏的地理“密码”,可以窥见某些重要的人地关系和社会地理问题[23-24]。因此,由多元主体共同参与生产的民宿博客文本,通过诗意化地、想象性地空间叙事和日常展演实现对民宿的空间表征和地方建构,提供了都市群体感知和认识民宿这一未知空间、完成民宿地理想象(geographical imagination)的脚本,也提供了研究者解译民宿空间的地方内涵、探讨民宿地方空间建构过程的文本资料。

职是之故,本研究尝试基于新文化地理学的空间世界观,援引地方相关的经典空间哲学论,从整体性上把握民宿微观空间的本质特征与发展规律。利用质性研究方法对民宿博客文本进行解读与分析,揭示民宿空间复杂的地方文化表征和主客群体对于民宿空间的地方实践过程,并援引经典空间思想与理论概念辅助阐释相应的建构机制,重点回答以下议题:个性多元的民宿文化背后具有怎樣的同一性,这种同一性在空间的层面又呈现出怎样的结构特征?以及空间主体如何实践生产空间的意义,又何以建构民宿的地方?

1 研究过程

1.1 研究方法

民宿是近年来中国大陆旅游发展过程中的一个全新概念,舶来于欧美、日本和我国的台湾,又在本土实践中呈现出独特的空间实体与概念内涵。目前较为成熟的理论研究尚不多见,对于民宿空间的文化结构特征与主客行为规律尚待探索[6]。质性研究强调通过归纳法分析资料和形成理论,通过与研究对象互动对其行为和意义建构以获得解释性理解[25]。其中,扎根理论方法(grounded theory method,GTM)作为目前质性研究中重要且较为成熟的归纳分析和理论建构的研究方法,为研究者提供了根植于经验资料,自下而上地挖掘、构建、发展和细化理论的程序与路径[25-26]。扎根理论方法是由美国社会学家Glaser和Strauss在1967年创立,研究者打破实证主义范式下的经验假设结构,直接从实际观察入手,在现实资料中,通过反复比较的方法寻找能够反映社会现象的核心概念,并在归纳的过程中建构概念之间的联系,形成不同层次的社会理论[27-28]。随着扎根理论逐渐应用在各类实证研究,倡导者基于研究经验发现在扎根理论的实施过程中,存在原始资料、研究者个人的前理解以及前人研究理论的三角互动关系,认为这种符合一定准则、适宜的关系对于扎根理论过程同样具有重要作用[25]。因此,本研究对文本资料的质性分析,除了使用扎根理论方法进行类属型(categorization)分析方式外,同时结合情境型(contextualization)分析方法辅助丰富和阐释扎根理论方法的研究结果。

1.2 资料来源

相关学者研究已经表明博客营销是民宿最重要、最有效也是民宿业主最青睐的营销方式,许多旅游者是通过博客文本了解民宿文化从而诱发民宿住宿动机[6]。尤其是在当前融媒体时代,社区的博文被传统旅游网络社区、微博、微信公众号平台以及杂志报刊等文字转载发布,对民宿文化的建构与传播产生着重要影响。途家网是全球公寓民宿预订平台,于2011年12月1日正式上线,是国内最早从事民宿、公寓等住宿分享业务的在线旅游企业。2016年,途家先后宣布并购蚂蚁短租和携程旅行网、去哪儿网旗下的公寓民宿业务,是当前我国最大的民宿在线运营商。途家社区(https://travel.tujia.com/)是途家公司在线运营的网络社区,集中了大量途家的相关用户发布的与民宿等产品相关的博文,博主涉及途家平台、专业写手(专栏作家)、业主以及住客4类,文本的主题和对象民宿多样。因此,本研究选取途家社区的博客网络文本作为民宿空间分析的初始资料具有一定的典型性和代表性。

通过大量阅读博客文本后,进行理论性抽样,基于以下4个原则进行样本的筛选与确定:(1)典型的民宿博客文本,主要考虑客房数量、运营主体、产品内容等指标,重点区分途家公寓、大型精品酒店以及短租公寓;(2)质量高的文本,根据最热排行自上而下地进行样本抽取;(3)以民宿为核心的文学作品,区分简单涉及民宿体验的游记和民宿功能性广告;(4)尽可能覆盖途家平台、专业写手、业主和住客4类群体,兼顾城市民宿、城郊乡村民宿、旅游地民宿等多种类型。研究者于2016年12月1日在途家社区进行样本采集,以理论饱和为原则,经过反复阅读和比较分析,最终确定40篇博客文本作为本研究的样本,包括67 226字的文字文本和1109张照片,其中文字文本包括评论342条。

1.3 文本的扎根理论操作过程

1.3.1 开放编码

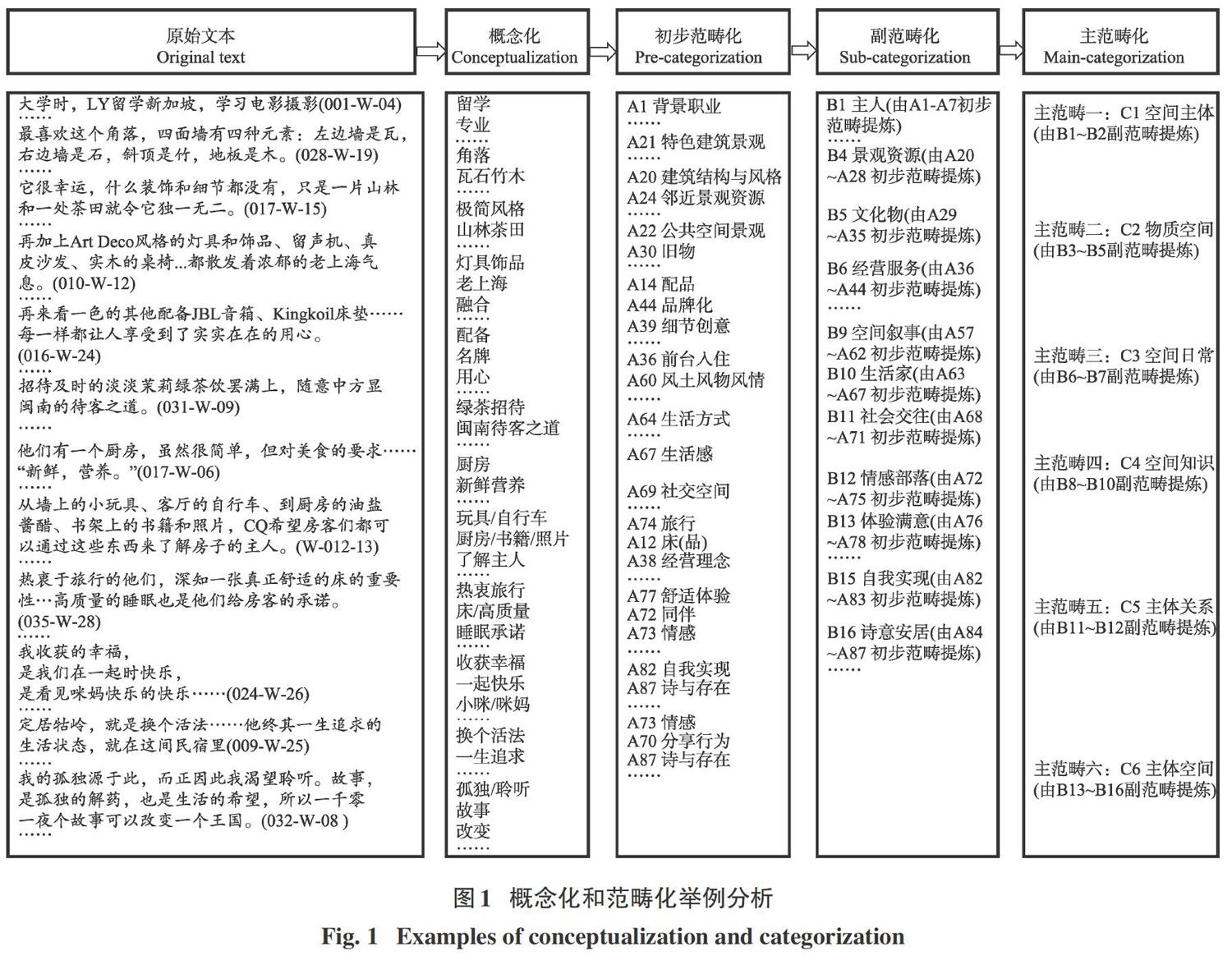

首先在不带有任何主观预设与偏见的前提下,笔者反复阅读和整理分析初始资料,并对文字和图片按次序逐句、逐张地进行概念化,为尽可能避免研究者个人偏见和定见,概念化过程多选择使用资料原有表达和要素进行初始概念命名。剔除与民宿空间与地方关联性较小、重复频次小于3次以及存在矛盾的初始概念,合并意义重复交叠的初始概念,进一步对初始概念进行范畴化,最终形成初始范畴87个。限于篇幅,本文列举部分编码的概念化与范畴化演绎过程(图1)。其中,文本资料编号代表文本编号(00X)-数据类型(W,代表文字)-数据编号(00X)。

1.3.2 主轴编码

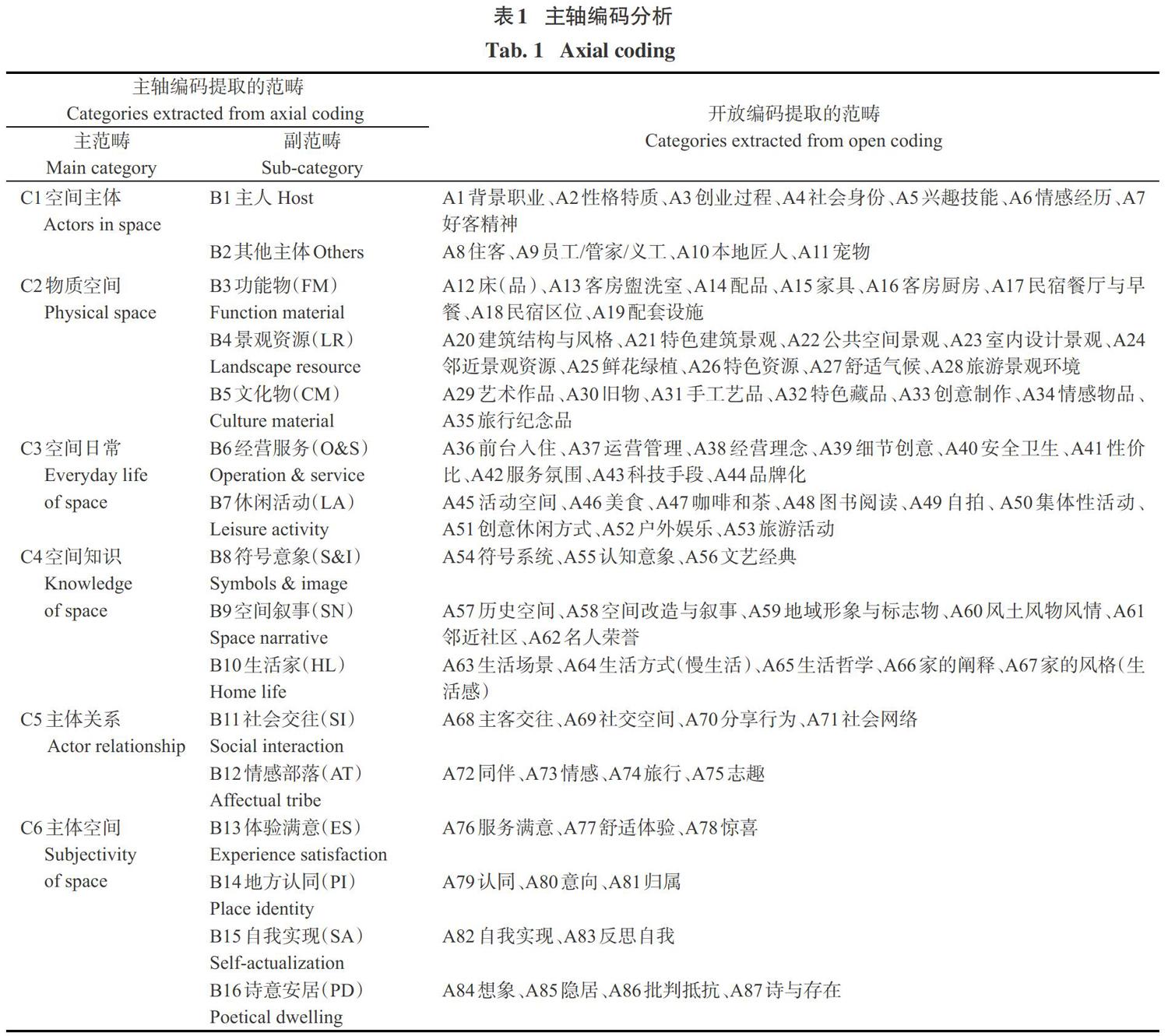

进一步反复比较初始范畴的现象、内容以及范畴之间的相互关系,基于已有的空间-地方研究对于空间实践和内容表意相近的概念进行逻辑归纳,充分考虑已有研究成果的概念维度的相似性与可能性,最终将87个初始概念聚敛为6个主范畴和16个副范畴(表1)。

1.3.3 选择编码

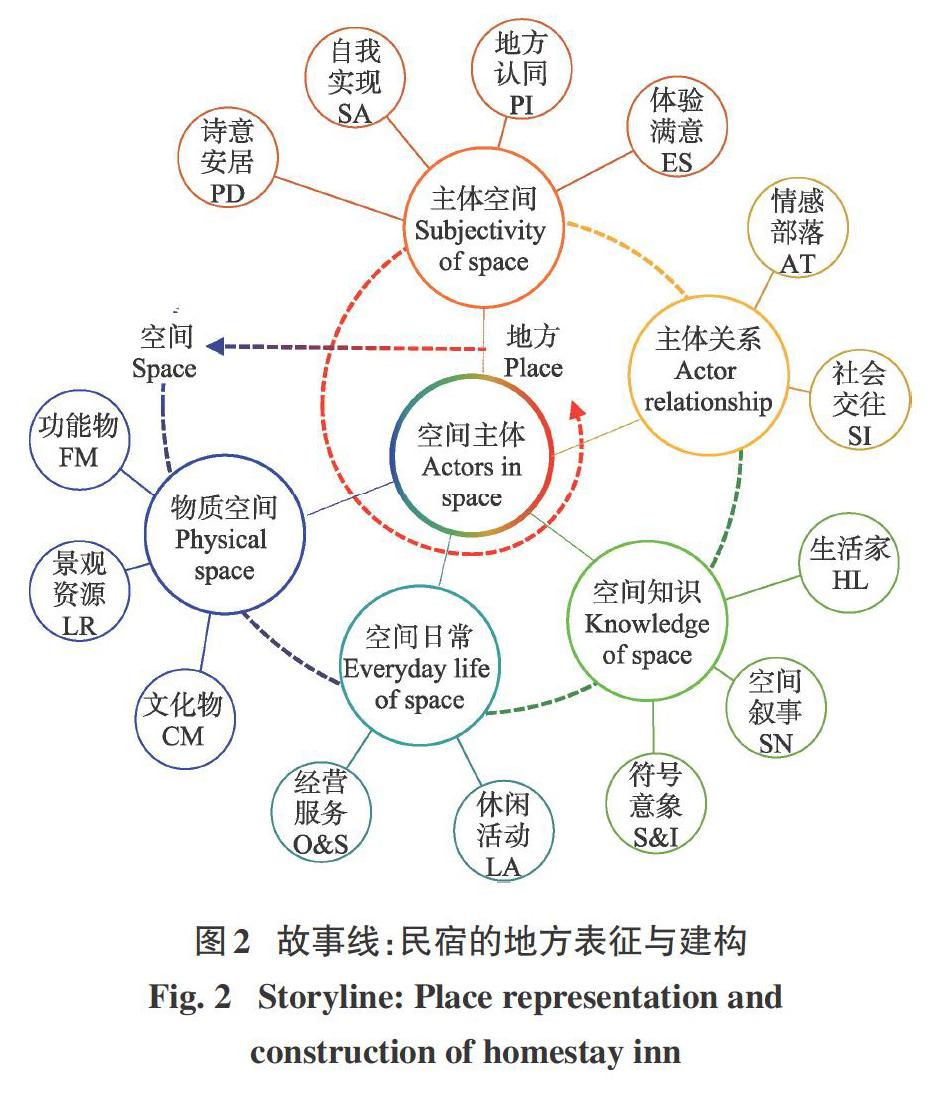

根据开放式编码和主轴编码的分析结果,以近代西方社会科学的相关空间理论和新文化地理学的地方理论为基础,从“时间-空间-行动者”3个维度再次对提炼的主副范畴和原始资料进行反复比较分析,不断尝试对民宿空间的地方实践与已有文化地理学理论进行匹配,揭示出主副范畴以及其他范畴的潜在理论逻辑,最终以民宿空间的地方建构作为核心范畴,通过主副范畴的结构性关系展示民宿空间地方建构的概念模型(图2)。形成的核心范畴(故事线)即物质空间、空间日常、空间知识、主体关系、主体空间的空间维度共同表征民宿的地方特征。沿着“主体(行动者)-空间”涉入与互动不断深化的关系向度,空间维度之间的顺序呈现出从空间到地方的逻辑性。空间主体从不同时空维度介入,通过开放的循环往复的实践和表征,实现民宿地方空间的建构和重构。

1.3.4 饱和度检验

研究者于2017年5月再次从途家社区随机采集最新的5篇民宿博客文本,结合之前预留的5篇博客文本对所构建概念模型进行理论饱和度检验。结果显示,在已得到6个主范畴和16个副范畴范围内均未发现新的重要概念和关系,主范畴之间也没有发现新的关系。由此,可认为本研究构建的理论模型是饱和的。

2 民宿空间的地方表征

2.1 物质空间:功能-景观-文化的蒙太奇

民宿物质空间实践过程主要包括功能物、景观资源和文化物3类。民宿本质是一种小型住宿业的消费场所。传统住宿功能,即物质空间满足住客基本的3B(bed、bath和breakfast)需要是民宿空间生产的前提和基础。博客文本中多见以现代性的话语、规划、品牌、创新科技以及空间细节表征安全舒适的客房、功能齐全的家具陈设以及便利可进入的民宿区位等功能空间特征,突出了民宿优质的接待服务功能。邻近的自然山水、田园乡村、街区古镇等景观基底,本体的建筑空间及其内部的门窗梯廊等建筑要素和观景台、泳池等休闲资源特色景观空间共同构成民宿物质空间的景观资源。在功能物质和景观资源的实践利用过程中,民宿空间会涉及到文化物质生产。猪栏酒吧民宿“主人利用了原厂房的圆木框架支撑起的宽敞空间,分别摆放上从不同地方收集来的各种老物件……这些老旧物件透着浓郁的岁月的味道,带有不同年代的痕迹……巧妙的组合成了朴拙舒服的休闲空间。”(034-W-08)文化物质是形成个案民宿差异的重要空间维度,常见艺术、怀旧、旅行等不同主题,多以公共空间景观拼贴、客房功能物文创以及特色空间主题营造等形式呈现。蒙太奇(Montage)原指建筑中的构成、组合、装配之意,后被引用到艺术领域被解释为有意涵的时空人为地拼贴剪辑手法[29-30]。在民宿物质空间建构过程中,基础功能物的文化嵌入、文化物的多元异质拼贴、物质空间实践与表意的“镜头切换”以及非常规的空间次序形成非线性“类链式”的空间体验都具有浓烈的空间蒙太奇创作气息[30],彰显民宿物质空间功能性与文化性并置融合的地方特征。“住宿设施完善,浓郁的农家气息与现代酒店的结合……(021-W-32)推门进入大堂,有种进入云南的错觉,木质的基调,石头铺成的墙面,各种复古怀旧的小物件,还有七彩的民族刺绣、旅人们留下的拍立得、慵懒的猫咪……(028-W-09)”

2.2 空间日常:主人的生产与客人的生活

民宿的经营服务和休闲活动呈现出一种“主人的生产与客人的生活”的空间日常。经营服务是主人或工作人员对客实践的接待服务和经营管理工作,是民宿迎合住客需求的现代商业性活动,既包括前台入住、安全卫生、性價比等基础层次服务,也涉及服务氛围、细节创意、科技手段和品牌化等融入个性化创新的增值层次服务。通过对在地的生产生活进行商品开发和体验设计,美食茶饮、庭院泳池、农事体验和户外团建等各具特色的休闲娱乐活动,不仅丰富了民宿服务内容和商品体系,也让民宿区别于标准化酒店接待业,强化了个性化的产业特色,形成空间中独特的地方实践。

“住民宿,绝对不只是住一间房,而是主人分享的生活方式。(006-W-01)猪栏客栈的客人们每日除了吃饭、看书、喝茶、观山、听风、沐雨,似乎也没什么别的事情好做……就那样,慵懒悠闲的活着就行。(034-W-30/31)”与历史空间的生产或生活属性不同,现在的民宿空间是一种接待服务业的商业生产空间。而又与标准化服务的接待业空间不同,民宿的活动空间从经营服务与休闲活动上强调生活体验,形成民宿特色的空间活动组织。其本质是对历史的家屋空间和传统住宿业消费空间的解构,通过主人的生产和客人的生活日常空间实践,形成民宿空间独特的秩序规则。

2.3 空间知识:符号叙事与家的图景

通过空间生产与消费实践,主客群体对民宿空间产生了深刻的认知,也不断在意识形态中构想出与民宿有关的概念性、抽象性、象征性的空间知识。符号意象、空间叙事以及家的图景共构了民宿空间符码系统。“化身油漆工、泥瓦匠和水电木工……就这样一点点的让冰冷的房子有了喜院独有的质感和温度。”(014-W-14/15)类似对于筑造过程、生活事件以及区位风土描述的文本,通过语言、图像、视频等形式表述人与空间互动实践,实现一种相对的和关系的空间叙事。同时,主体通过主观认知对空间要素进行象征性的抽象表达,形成空间的符号意象,包括名称、品牌、符号和标志物等形式。

基于实践形成的家的图景是民宿另一个重要的空间知识体系。区别于商业酒店的类家的物质空间与活动空间、主人日常空间实践中所传递出生活方式和生活哲学、以及主体间日常互动交流营造出的生活感,在主客对家的想象中,展演出一副动态的概念图景。非标准的客房设计与早餐组合、主人的随性互动、生活方式以及私密空间的展示、留言墙上的话语和照片等,都可能让客人产生归属“在家感”[31-32]。民宿的家更多是作为一种空间概念与服务理念的文化构式物呈现,实质是物、身体、话语与情感多维碎片化元素复杂交织的关系概念和主客之间自反性想象与意向性建构的空间图景。“这个充满‘家元素的房子引起了很多房客的共鸣……没有计划,没有路线,没有景点…只想在‘家里,聊聊天…吃吃饭……就像住在家里一样……”(003-W-19-21)

2.4 主体关系:情感部落与网络嵌入

“为何要在这个小院开始民宿?因为孤独......我渴望聆听。故事,是孤独的解药,也是生活的希望(032-W-11/12/13)……每一个房间放置一本《同床日记》……承载”栈友“短暂而深厚的友情(018-W-24)……民宿主人广交朋友、自由自在梦想的沟通平台。(035-W-35/36)”物质空间、空间日常和空间知识都体现出主客对于商业性质的现代性契约关系的掩饰与弱化。主客更强调对于审美和情感的关注和个人角色的追求。在民宿特定的群体氛围中,主体间往往会藉由审美、生活方式、爱好志趣、价值理念等风格化内容发生互动,感受到在都市日常工具性社交中难以获得的共通的情感。“他轻描淡写地向我说着他的故事,而我的内心却早已澎湃,因为寻觅了这么久,原来这才是我想要的生活……”(013-W-05/15)这种共通感是民宿主客之间建立非正式关系网络的重要基础,在反复的实践互动中推动民宿内部以主客情感部落[33](affectual tribes)的形成。

“屋子里聚集着五湖四海来的有缘人,围着火炉侃大山,尽管可能只是一面之缘(028-W-10)……大家都是通过这个房子连接在一起,形成了一个彼此结识和交流的圈子。(003-W-22)”客人在民宿外部具有稳定、个性化的都市社会网络,商业性以及边缘区位导致民宿具有嵌入都市社会网络发展的天然诉求。但在流动性的旅游语境中,民宿的主客互动多为临时性在场互动与网络社交的并置。情感部落扮演了民宿嵌入外部社会的纽带和桥的重要角色。依靠部落的非正式网络实现与外部不同客人的社会网络缔结,民宿实现由边缘到核心的商业网络的构建。空间内部的情感部落最终沦为空间外部的社会网络构建的工具与节点,民宿的主体关系表现为微观世界的现代性抵抗与宏观社会的妥协与合谋。

2.5 主体空间:亲历性与异托邦

“一杯淡淡的清茶,沐浴在暖暖的阳光下,一本心爱的书……在这里时间很慢……稚拙天然的装饰……俗事凡尘也自然慢慢从心头远离。”(026-W-23/24)话语与文本往往以民宿主客双方日常空间经历和体验,主观呈现了体验满意、自我实现、地方认同和诗意安居的主体空间。这是一个空间主体在空间日常亲历的过程中,诗意化地生产与抽象出的空间真理,赋予民宿地方以一种主体超越性和主体间性的自由存在。处于现代性背景下的当代中国人正经历着詹姆逊所谓的后现代主义时间和空间困境,人们被迫嵌入一系列多维、不连续、不完全的现实之中,一种时间和空间的变化导致的紧迫危机体验[34-35]。在民宿的主体空间中充斥着各类“逃离”“回归”“梦想”等反现代、诗意、乌托邦的文本碎片,折射出主客的生存境遇以及将民宿作为精神活动方式的尝试。通过前文中各类空间的目的、物质、技术和关系,民宿被生产成为历史社会实践中几个相互间不能并存的空间和场地并置的真实地方,并以“远方”之诗的主體性表征为现实存在的外部与他处。空间主体也在民宿作为的镜像空间中建构着自我和真实。主体空间超越了物质与文化空间趋向的所有可能的空间知识,通过人与空间关系中现实的颠倒性、亲历性与反思性的存在,构筑民宿成为反对和消解现实的异托邦(hétérotopie)[35]。“这石门土屋呈现出的旧时景物,是陪伴了我们这一代人成长的记忆;在骚动浮躁的滚滚红尘中,曾经是那么令我们不屑并急于丢弃而后快;如今,经过了岁月的积淀,它的纯朴之美又将我们强烈地吸引,提醒着我们生命的价值和人生的方向。”(038-W-11)

3 民宿空间的地方建构

地方的本质是在世界活动对人的反映。空间之所以成为地方,源于空间主体的活动,成于空间意义的生产[13-14]。空间主体是扎根理论核心范畴化后得到的故事线索核心(图2),不仅与空间在特定维度与层次共同表征民宿的地方,同时在与空间关系逐步深化的向度上建构了民宿的地方。再次结合空间社会文化经典理论与故事线对原始文本资料进行内容分析,基于“人-空间”的关系逻辑解读与整合碎片化的地方表征,从而抽象出民宿空间的地方建构的基本逻辑。即主人构筑与在场、主客凝视与展演实践以及媒介想象与文化合法化共同建构出民宿空间的地方(图3)。

3.1 主人构筑与在场

主人是民宿地方空间建构的核心主体。“(民宿)装修过程带着点业余色彩,它如今的样子是用心尝试和随机偶得的结果……带给他们满满的美好回忆……”(014-W-10)从创业投资与空间构思开始,主人便与设计师、建筑师等相关专业人士一起,亲自参与到设计、建造、装饰等一些民宿的构筑工作。“(民宿)藏着(主人)无处不在的用心,每一处细节都成了民宿最打动人心的部分。”(004-W-42)尽管个性化的个案民宿空间差异性极为显著,但是文本中的空间实践,每个时空维度均指向主人的风格化特征。从日常实践的经营、服务、社交到空间叙事和主体性哲思的话语文本,“主人在场”成为民宿统一的特征,民宿甚至也融入了主人的日常生活甚至生命历程。“小照片墙记录了从一个人到两个人再到四个人的成长过程……”(003-W-14)当然,大部分民宿难以做到主人客观真实的在场,替代性的符号实践与文本记忆是塑造主人在场惯用的空间策略,例如民宿里主人符号的管家、展示主人风格与民宿生活故事的照片墙和图书、主人亲手制作的卡片、手工皂等。

“改造民宿也是一种幸福(006-W-49)……房东投入的是一种情怀,这种精神是我们大多数人比不上的(008-W-46)……这就是主人所追求的简单而丰富的生活(034-W-05)……估计这是幸福生活的标配。(015-W-28)”审美化呈现的社会背景、人生经历、创业动机和兴趣技能等内容展演着主人的知识权利、身份以及阶层化生活,凸显主人英雄式反叛、梵高式狂放的精英主义,也折射出主人作为都市社会的新兴中产阶级,对于阶层互动和社会地位建构的欲望。因此,主人不仅通过主观意志与资本权力构筑了民宿的地方空间,其在场的身体、符号以及身份也在不同空间维度上展演了民宿“主人在场”的地方。而由主人构筑的民宿空间同时建构了主人在都市社会中的文化资本与社会身份,成为了都市社会新兴中产阶级实现阶层互动的空间实践选择。

3.2 主客凝视与展演实践

“每个人,都带来了他们的故事,孩童说她会写自己的名字,青年说我有些困惑……而老者他要走遍中国(032-W-10)……各种不同文化的交融让民宿充满各种不同的异域元素。(033-W-22)”当消费者通过消费空间去寻找快乐时,实际上通过参与而成了意识形态的同谋[36]。同样,民宿的客人也是民宿地方空间生产与建构的关键行动者。民宿物质空间的设计者、蒙太奇的创作者、文化表征的媒介是主人,但通过“类链式”的感知、体验与想象让物质产生意义,让空间生产知识的作者与读者是客人;日常实践的导演与社会关系的核心是主人,但地方芭蕾的演员与观众、情感部落的族人与社会网络的节点是客人;主体性的空间更是在主客的亲历中得以生产。

“从色彩搭配,到摆件配饰主人都进行了反复斟酌,总有一款适合你……(014-W-21)在与房客之间碰擦出的火花和客户的反馈中改进不足(012-W-18)……我总在想诗人店家若能在不经意间出贴几行或朦胧或写意的小诗与住客分享岂不更好。(020-W-12)”日常实践中主客之间在“目光”与“对话”形成凝视,是一种客人参与地方空间建构的的隐性手段[37-39]。主人从物质空间和活动实践地方性出发,充分考虑迎合客人的需求、兴趣与品味。在住宿体验过程中,客人通过与民宿空间的知觉、想象、期望、情感产生个人的地方感,也通过凝视丰富和修正了民宿的地方。但与一般的旅游凝视不同,在民宿的微观空间中,精英化的主人并不只是“被看”的弱势方,审美、身份、健康、前卫以及民宿本身都成为了主人与客人平等对话,以及产生示范效应的的空间权力来源。在迎合客人的同时,主人引导与主客协商也是民宿空间社会权力关系的主要特征。原始建筑风格的客房里混搭了现代性的高档浴室、猪圈牛棚变成了咖啡与酒的领地、西式自助早餐被山村的野菜粗粮取代等都是主客凝视参与地方建构的典型例证。

从生产与生活并置的空间日常和符号、叙事与家的图景的文化表征,以及新部落与网络嵌入的空间关系,主客的展演实践是民宿的日常活动、符号知识以及主体关系的生产基础与过程。生产消费实践定义了民宿作为现代性经营场所的本质,也在主体的展演与凝视过程中,被内化为要素独特的蒙太奇空间秩序、主客独特服务的惯习与制度以及情感部落的社会网络与空间联结。经过不同个案空间和不同主客群体,表征民宿空间的社会文化要素得以积累沉淀,结构性的社会文化空间得以规制,民宿空间“表征意义-主体关系”的地方得以建构。而在主客日常的展演实践与开放循环的凝视中,民宿的地方空间在时间向度实现积累、变迁甚至重构。

3.3 媒介想象与文化合法化

在主客亲历的空间意义与知识实践的基础上,处于边缘地理区域的民宿在社会媒介传播与生产中实现从地理空间的地方到社会文化的地方的拓展。大众媒介的地理想象推动民宿回嵌核心都市社会,在都市日常生活和消费文化中得以锚定,建构现代都市社会中的民宿地方。地理想象形成于个体所深涉之社会过程,是人形成空间认知与空间意识,主观建构空间在宏观社会空间结构中的角色与位置的过程,亦是空间主体藉由大众媒介完成民宿的文化合法化,有效嵌入消费社会符码系统的过程。媒介中文本再现的过程就是地方性想象与建构的过程[17,39]。主客等相关主体利用文本、图像、视频等多元的内容形式,将亲历空间的所见所闻、事实经历、经验感知和情感思考进行想象性地表述与阐释,并借助口碑、纸媒、广告、网络社交媒体等平台实现广泛的社会传播,从而建构出民宿空间的地方性知识。展演或“炫耀”的民宿亲历者在媒介中编码文本与话语,这便成为了都市社会认知、解读和消费民宿空间的地方性的重要参照。即媒介中的文本是在跨地方的都市社会中,建构民宿空间意义与消费文化的重要基础。“它们不只是酒店,更是理想美學的实现(026-W-03/04)……那些闹市中妄想取静的客栈,误以为一棵树、几盆花,再插几只花枝便就成了归隐的客栈,甚至是养一只猫或一只狗来表达这日子的慵懒(017-W-04)……只有那些为民宿而放弃原本生活,带着到另一个城市或另一个领域去流浪的勇气,才能做出真正有故事有灵魂的民宿。(040-W-07)”

通过结合自身的日常空间、社会经验、身份阅历等,受众对于民宿会形成个体性、差异性想象,进而生产与积累了更加丰富多元的民宿地方经验。这种空间的想象也会诱发读者与受众产生动机,亲历民宿空间进行消费实践与体验,甚至去参与投资生产,从更加深入与真实的层次对民宿想象的文本进行现实的比照与更新。因此,在媒介沟通的不同群体之间,“我者的想象-媒介-他者的再想象”和“我者的想象-媒介-他者的想象-他者(我者)的实践-我者的再想象-媒介”共同组成了一种循环往复的空间想象与实践。这个过程实现了在都市社会的主流话语中建构和强化民宿空间的地方性,并逐渐在社会消费文化体系中获得民宿的文化合法性。

4 结论

本文以民宿作为研究对象,以空间作为研究切口和研究范式,以近代西方社会科学的空间哲学论作为理论基础,通过网络社区田野挖掘博客文本数据进行质性分析,试图揭示我国民宿空间在实践过程中结构性的地方表征和建构规律,并对现象背后隐喻的当代社会空间文化进行了反思与批判。研究对深化民宿理论研究、丰富文化地理学地方理论的实证研究具有重要意义,对理解当代中国新兴城乡人地关系与消费社会文化具有一定参考价值。

对网络博客文本的扎根理论方法分析,共提炼6个主范畴、16个副范畴和87个初步范畴,其中主范畴分别是空间主体、物质空间、空间日常、空间知识、主体关系和主体空间;副范畴分别是主人、其他主体、功能物、景观资源、文化物、经营服务、休闲活动、符号意象、空间叙事、生活家、社会交往、情感部落、体验满意、地方认同、自我实现和诗意安居。编码揭示出民宿空间的地方是一种多维结构性和社会建构性的人地关系,凸显现代性的功用主义与后现代的浪漫主义交织的文化形态:功能-景观-文化的蒙太奇的物质空间;主人生产与客人生活的空间日常;符号叙事与家的图景的空间知识;情感部落与网络嵌入的主体关系以及亲历性与异托邦的主体空间。地方表征的分析结果与国际已有民宿(商业家commercial home)理论研究呈现出一定的契合。首先,多维度的地方表征呼应了Carmichael等提出从物理环境和人类环境、时间、社会、文化、个人和情感体验维度之间的复杂相互关系考察民宿的研究框架[40]。进而从不同的维度来看,空间日常验证了Jennings和Stehlik认为的生活方式是民宿吸引力关键[41]以及Carmichael和Mcclinchey强调的民宿“服务景观(servicescape)”对于开发和管理的重要性[40];符号叙事与家的图景对话了King和White居家观念的商品化概念[42];情感部落与网络嵌入同时验证了Kastenholz和Sparrer研究认为主客关系是商业家独特性的核心维度[43]和OGorman和Lynch认为的民宿共享空间是主客的临时道德宇宙(moral universe)带来世俗跨越的感觉[44];而亲历性与异托邦的主体空间则呼应了McIntosh和Harris提出的商业家社会实践创造了一种乌托邦形式以及主人话语的社会政治[45]。通过对民宿地方表征的文化地理学分析,本研究利用中国本土案例实现了对国际不同研究结果的呼应与整合。这在一定程度显示了本研究可能的学术贡献,尤其是在国际民宿研究的学术对话、本土民宿概念理解以及论证地方概念对于理解新兴人文地理要素独特阐释力等方面。

同时,地方表征的5个空间维度之间的连续性和顺序性涵化了主体(行动者)-空间涉入与互动不断深入的关系向度,这种从空间到地方“人化”的人地关系发展逻辑,呼应与验证了已有文化地理学地方的理论研究。民宿空间的地方建构本质则是民宿的主客群体与大众媒介合谋,通过主人构筑与在场、主客凝视与展演实践以及媒介想象与文化合法化,在不同时空维度进行开放的循环往复的空间实践和表征,从而实现民宿微观空间的意义生产与积累的过程。这证实了地方性不仅是历史沉淀的空间坐标,更是一个社会建构的关系与过程;而在这个过程中人与地方空间互相强化着对方的个性[46-47]。这充分呼应了Hall等的观点,将民宿主人的空间生产视为与客人的共同创造、主客分享、空间表征和设计的过程,而空间要素的安置目的在于促进主客话语生产以支持身份展演[48]。综合民宿空间的地方表征与建构,基于都市社会的结构视角进行反思批判,我们既可以看到Tucker所言民宿作为更广泛的文化展演的缩影[49]、Jennings和Stehlik所谓时空束缚和固定的身份的地方[41],也能读出Sloane-White笔下民宿主客对于社会地位、抱负和控制等其他资源交换的目的[50]。笔者认为,我国民宿空间的地方建构同样裹挟着作为新兴中产阶级的主客群体美好的文化愿望、风格化消费与身份展演、以及将民宿作为自下而上的阶层认同营造与文化合法性获得的消费空间的目的性。这些都充分彰显出民宿地方的建构性、主体性、社会性与政治性,充斥着现代都市社会的社会阶层流动、对话与博弈。

民宿作为新时代背景下快速崛起的旅游新业态,其空间特征与发展逻辑尚未清晰。本文尽管通过实践文本资料的综合质性分析和经典理论辅助阐释的方法得到民宿空间地方性建构的相关研究结论,但由于研究者个人学识和研究数据的局限性,仍存在部分问题值得进一步深入探讨。首先,本研究是基于网络社区不同案例的文本资料开展研究,未来可以从现实的民宿场域进入,通过观察、访谈等方法获取不同的数据形式,对本研究结论进行进一步的实践验证。其次,民宿在不同空间维度都与历史性空间具有明显差异,未来可以进一步从每个空间维度对民宿与传统接待业空间和家屋空间进行差异与互动的动力学研究,充分挖掘出民宿空间演化形成过程中的文化地理特征。同时,民宿对于周围环境和临近空间的依赖性明显,未来可以关注民宿空间与近域空间的互动问题,尤其是乡村民宿对于乡村空间的影响,对于新时代乡村振兴战略可能发挥的作用。最后,民宿表征的地方指涉主客的自我实现和诗意安居,充分体现出现代性导致的人的时代焦虑以及对诗意安居的渴望,未来可以借助列斐伏尔、索亚、哈维的社会空间哲学理论,持续深入对民宿行动者的空间实践进行解读与批判,进而管窥和批判现代性导致的当代中国都市社会空间问题。

致谢:感谢香港大学地理学系钱俊希老师和中山大学地理科学院与规划学院翁时秀老师对本文的帮助!

参考文献(References)

[1] 陆林, 任以胜, 徐雨晨. 旅游建构城市群“乡土-生态”空间的理论框架及研究展望[J]. 地理学报, 2019, 74(6): 1267-1278. [LU Lin, REN Yisheng, XU Yuchen. Theoretical framework and research prospect of “ruralismecology” space of urban agglomeration constructed by tourism[J]. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(6): 1267-1278.]

[2] ZHAO Y. When guesthouse meets home: The time-space of rural gentrification in southwest China[J]. Geoforum, 2019, 100(3): 60-67.

[3] 李敢, 余钧. 空间重塑与村庄转型互动机制何以构建[J]. 城市规划, 2019, 43(2): 67-73; 98. [LI Gan, YU Jun. How to construct the interactive mechanism of spatial remolding and village transformation[J]. City Planning Review, 2019, 43(2): 67-73; 98.]

[4] 陈燕纯, 杨忍, 王敏. 基于行动者网络和共享经济视角的乡村民宿发展及空间重构——以深圳官湖村为例[J]. 地理科学进展, 2018, 37(5): 718-730. [CHEN Yanchun, YANG Ren, WANG Min. Development process of rural homestay tourism and spatial restructuring with the actor-network method from the perspective of shared economy: A case study of Guanhu village in Shenzhen[J]. Progress in Geography, 2018, 37(5): 718-730.]

[5] WANG S, HUNG K. Customer perceptions of critical success factors for guest houses[J]. International Journal of Hospitality Management, 2015, 48: 92-101.

[6] 張海洲, 虞虎, 徐雨晨, 等. 台湾地区民宿研究特点分析——兼论中国大陆民宿研究框架[J]. 旅游学刊, 2019, 34(1): 95-111. [ZHANG Haizhou, YU Hu, XU Yuchen, et al. Analysis on the characteristics of Minsu (B&B) research in Taiwan, China and the theoretical framework of Minsu (homestay inn) research in Mainland China[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(1): 95-111.]

[7] 王敏, 林钿, 江荣灏, 等. 传统节庆、身体与展演空间——基于人文地理学视觉量化方法的研究[J]. 地理学报, 2017, 72(4): 671-684. [WANG Min, LIN Tian, JIANG Ronghao, et al. Analysis of the traditional festival, body and performative space: A human geographical method from the perspective of visual quantitative research[J]. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(4): 671-684.]

[8] 冯雷. 理解空间: 20世纪空间观念的激变[M]. 北京: 中央编译出版社, 2017: 146-176. [FENG Lei. Understanding Space: Transitions of Spatial Concepts in the 20th[M]. Beijing: Central Compilation & Translation Press, 2017: 146-176.]

[9] 童强. 空间哲学[M]. 北京: 北京大学出版社, 2011: 11-55; 94-200; 280-306. [TONG Qiang. Space Philosophy[M]. Beijing: Peking University Press, 2011: 11-55; 94-200; 280-306.]

[10] 周尚意. 英美文化研究与新文化地理学[J]. 地理学报, 2004, 59(S1): 162-166. [ZHOU Shangyi. Anglo-American cultural studies and the new cultural geography[J]. Acta Geographica Sinica, 2004, 59(S1): 162-166.]

[11] 唐晓峰, 周尚意, 李蕾蕾. “超级机制”与文化地理学研究[J]. 地理研究, 2008, 27(2): 431-438. [TANG Xiaofeng, ZHOU Shangyi, LI Leilei. The concept of super-organism in the study of cultural geography[J]. Geographical Research, 2008, 27(2): 431-438.]

[12] 钱俊希, 朱竑. 新文化地理学的理论统一性与话题多样性[J]. 地理研究, 2015, 34(3): 422-436. [QIAN Junxi, ZHU Hong. Theoretical unity and thematic diversity in new cultural geography[J]. Geographical Research, 2015, 34(3): 422-436.]

[13] 段义孚. 空间与地方: 经验的视角[M]. 王志标, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2017: 15-110. [TUAN Y F. Space and Place: The Perspective of Experience[M]. WANG Zhibiao, trans. Beijing: China Renmin University Press, 2017: 15-110.]

[14] 周尚意. 人文主义地理学家眼中的“地方”[J]. 旅游学刊, 2013, 28(4): 6-7. [ZHOU Shangyi. Place in the eyes of a humanism geographer[J]. Tourism Tribune, 2013, 28(4): 6-7.]

[15] 钱俊希. 地方性研究的理论视角及其对旅游研究的启示[J]. 旅游学刊, 2013, 28(3): 5-7. [Qian Junxi. The theoretical perspective of placeness studies and its implications for tourism studies[J]. Tourism Tribune, 2013, 28(3): 5-7.]

[16] 林耿, 沈建萍. 大城市健身消費与地方建构[J]. 地理学报, 2011, 66(10): 1321-1331. [LIN Geng, SHEN Jianping. The consumption of body-building and the construction of place in a metropolis[J]. Acta Geographica Sinica, 2011, 66(10): 1321-1331.]

[17] 唐顺英, 周尚意. 浅析文本在地方性形成中的作用——对近年文化地理学核心刊物中相关文章的梳理[J]. 地理科学, 2011, 31(10): 1159-1165. [TANG Shunying, ZHOU Shangyi. Roles of text in placeness construction: Analysis on core literature of cultural geography in recent years[J]. Scientia Geographica Sinica, 2011, 31(10): 1159-1165.]

[18] 邵培仁, 杨丽萍. 媒介地理学[M]. 北京: 中国传媒大学出版社, 2010: 214-229. [SHAO Peiren, YANG Liping. Geography of Media[M]. Beijing: Communication University of China Press, 2010: 214-229.]

[19] 宋长青. 民宿业网络营销策略之研究[D]. 高雄: 义守大学, 2008. [SONG Chang-Ching. The Study on the Internet Marketing Strategy in Home Stay[D]. Kaohsiung: I-Shou University, 2008.]

[20] 黄伟涛. 部落格信息对消费者购买行为之影响——联合分析之应用[D]. 台北: 政治大学, 2015. [VONG Waitou. The Impact of Blog Information to Consumer Behavior — Conjoint Analysis Applications[D]. Taipei: Chengchi University, 2015.]

[21] VAN H N, STRYDOM J W, RUDANSKY K S. Online marketing communication tools used by guest houses in Pretoria, South Africa[J]. African Journal of Science, Technology, Innovation and Development, 2015, 7(4): 1-10.

[22] 让·波德里亚. 消费社会[M]. 南京: 南京大學出版社, 2001: 120-136. [BAUDRILLARD J. The Consumer Society[M]. Nanjing: Nanjing University Press, 2001: 120-136.]

[23] 安宁, 朱竑. 美国《时代》杂志对中国的地理想象——基于东方主义视角的研究[J]. 地理学报, 2013, 68(12): 1702-1713. [AN Ning, ZHU Hong. American magazine TIMEs geographical imaginations of China: A case study on the perspective of Orientalism[J]. Acta Geographica Sinica, 2013, 68(12): 1702-1713.]

[24] 翁时秀.“想象的地理”与文学文本的地理学解读——基于知识脉络的一个审视[J]. 人文地理, 2014, 29(3): 44-49; 160. [WENG Shixiu. Imaginative geographies and the geographical reading of literature texts: A review based on geographical publications[J]. Human Geography, 2014, 29(3): 44-49; 160.]

[25] 陈向明. 质的研究方法与社会科学研究[M]. 北京: 教育科学出版社, 2000: 9-23; 327-336. [CHEN Xiangming. Qualitative Research in Social Science[M]. Beijing: Educational Science Publishing House, 2000: 9-23.]

[26] 艾尔·巴比. 社会研究方法[M]. 邱泽奇, 译. 北京: 华夏出版社, 2005: 282-291. [BABBLE E. The Practice of Social Research[M]. Qiu Zeqi, trans. Beijing: Huaxia Publishing House, 2005: 282-291.]

[27] 伍威·弗里克. 质性研究导引[M]. 孙进, 译. 重庆: 重庆大学出版社, 2011: 247-248. [FLICK U. An Introductiion to Qualitaitve Research[M]. SUN Jin, trans. Chongqing: Chongqing University Press, 2011: 247-248.]

[28] 凯西·卡麦兹. 建构扎根理论: 质性研究实践指南[M]. 边国英, 译. 重庆: 重庆大学出版社, 2009: 54-187. [CHARMAZ K. Constructing Grounded Theory: A Practical Guide through Qualitative Analysis[M]. Bian Guoying, trans. Chongqing: Chongqing University Press, 2009: 54-187.]

[29] 高蓓. 电影城市: 日常叙事和感知真实[J]. 建筑学报, 2014, 50(7): 92-97. [GAO Bei. Cinematic city: Narrating the everyday and perceiving the truthfulness[J]. Architectural Journal, 2014, 50(7): 92-97.]

[30] 陆邵明, 王伯伟. 空间蒙太奇[J]. 世界建筑, 2005, 25(7): 120-125. [LU Shaoming, WANG Bowei. Spacial montage[J]. World Architecture, 2005, 25(7): 120-125.]

[31] 高慧慧, 周尚意. 人文主义地理学蕴含的现象学——对大卫·西蒙《生活世界地理学》的评介[J]. 地理科学进展, 2019, 38(5): 783-790. [GAO Huihui, ZHOU Shangyi. Phenomenology in humanistic geography: A review of David Seamons book on A Geography of the Lifeworld[J]. Progress in Geography, 2019, 38(5): 783-790.]

[32] WHITE N R, WHITE P B. Home and away: Tourists in a connected world[J]. Annals of Tourism Research, 2007, 34(1): 88-104.

[33] 王宁. 自目的性和部落主义: 消费社会学研究的新范式[J]. 人文杂志, 2017, 50(2): 103-111. [WANG Ning. Self-destinedness and Tribalism: A new paradigm in the study of consumer sociology[J]. The Journal of Humanities, 2017, 50(2): 103-111.]

[34] 车玉玲. 空间变迁的文化表达与生存焦虑[J]. 苏州大学学报(哲学社会科学版), 2013, 34(4): 48-52. [CHE Yuling. Cultural expression and survival anxiety of spatial changes[J]. Journal of Soochow University (Philosophy & Social Science Edition), 2013, 34(4): 48-52.]

[35] 張一兵. 福柯的异托邦: 斜视中的他性空间[J]. 西南大学学报(社会科学版), 2015, 41(3): 5-9; 189. [ZHANG Yibing. Foucaults heterotopia: Other spaces in looking awry[J]. Journal of Southwest University (Social Sciences Edition), 2015, 41(3): 5-9; 189.]

[36] 斯蒂芬·迈尔斯. 消费空间[M]. 孙民乐, 译. 南京: 江苏教育出版社, 2013: 8-10. [MILES S. Space for Consumption[M]. SUN Minle, trans. Nanjing: Jiangsu Educational Publishing House, 2013: 8-10.]

[37] 约翰·厄里. 游客凝视[M]. 杨慧, 等译. 桂林: 广西师范大学出版社, 2009. [URRY J. The Tourist Gaze[M]. YANG Hui, et al trans. Guilin: Guangxi Normal University Press, 2009.]

[38] 胡海霞. 凝视, 还是对话?——对游客凝视理论的反思[J]. 旅游学刊, 2010, 25(10): 72-76. [HU Haixia. Gazing or dialogue: Rethinking about the theory of tourists gaze[J]. Tourism Tribune, 2010, 25(10): 72-76.]

[39] 刘丹萍. 旅游凝视: 从福柯到厄里[J]. 旅游学刊, 2007, 22(6): 91-95. [LIU Danping. Tourist gaze: From Foucault to Urry [J]. Tourism Tribune, 2007, 22(6): 91-95.]

[40] CARMICHAEL B A, McCLINCHEY K A. Exploring the importance of setting to the rural tourism experience for rural commercial home entrepreneurs and their guests[M]// LYNCH P A, McINTOSH A J, TUCKER H. Commercial Homes in Tourism: An International Perspective. London: Routledge, 2009: 73-86.

[41] JENNINGS G, STEHLIK D. Farmstay enterprises: (re)Interpreting public/private domains and ‘home sites and sights[M]// LYNCH P A, McINTOSH A J, TUCKER H. Commercial Homes in Tourism: An International Perspective. London: Routledge, 2009: 50-59.

[42] KING B, WHITE L. The diversification of the commercial home: Evidence from regional Australia[M]// LYNCH P A, McINTOSH A J, TUCKER H. Commercial Homes in Tourism: An International Perspective. London: Routledge, 2009: 179-193.

[43] KASTENHOLZ E, SPARRER M. Rural dimensions of the commercial home[M]// LYNCH P A, McINTOSH A J, TUCKER H. Commercial Homes in Tourism: An International Perspective. London: Routledge, 2009: 138-150.

[44] OGORMAN K D, LYNCH P A. The monastic cloister: A bridge and a barrier between two worlds[M]// LYNCH P A, McINTOSH A J, TUCKER H. Commercial Homes in Tourism: An International Perspective. London: Routledge, 2009: 165-178.

[45] McINTOSH A J, HARRIS C. The discourse of home hosting: Examining the personal experiences of commercial home hosts[M]// LYNCH P A, McINTOSH A J, TUCKER H. Commercial Homes in Tourism: An International Perspective. London: Routledge, 2009: 89-101.

[46] TUAN Y F. Language and the making of place: A narrative-descriptive approach[J]. Annals of the Association of American Geographers, 1991, 81(4): 684-696.

[47] 周尚意, 唐顺英, 戴俊骋. “地方”概念对人文地理学各分支意义的辨识[J]. 人文地理, 2011, 26(6): 10-13; 9. [ZHOU Shangyi, TANG Shunying, DAI Juncheng. Identification of the significance of the concept of place to branches under human geography[J]. Human Geography, 2011, 26(6): 10-13; 9.]

[48] HALL C M. Sharing space with visitors: The servicescape of the commercial exurban home[M]// LYNCH P A, McINTOSH A J, TUCKER H. Commercial Homes in Tourism: An International Perspective. London: Routledge, 2009: 60-72.

[49] TUCKER H. The cave-homes of G?reme: Performing tourism hospitality in gendered space[M]// LYNCH P A, McINTOSH A J, TUCKER H. Commercial Homes in Tourism: An International Perspective. London: Routledge, 2009: 127-137.

[50] SLOANE-WHITE P. The hospitable Muslim home in urban Malaysia: A sociable site for economic and political action[M]// LYNCH P A, McINTOSH A J, TUCKER H. Commercial Homes in Tourism: An International Perspective. London: Routledge, 2009: 153-164.

[51] SU X. Tourism, modernity and the consumption of home in China[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 2014, 39(1): 50-61.

[52] LEFEBVRE H. The Production of Space[M]. Oxford UK & Cambridge USA: Blackwell, 1991: 38-40.

[53] TANG T W. Competing through customer social capital: The proactive personality of bed and breakfast operators[J]. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 2015, 20(2): 133-151.

[54] WANG Y. Customized authenticity begins at home[J]. Annals of Tourism Research, 2007, 34(3): 789-804.

[55] HALL C M, PAGE S J, HALL C M, et al. The geography of tourism and recreation: Environment, place and space[J]. Annals of Tourism Research, 2007, 34(1): 276-277.

[56] OBRADOR P. The place of the family in tourism research: Domesticity and thick sociality by the pool[J]. Annals of Tourism Research, 2012, 39(1): 401-420.

[57] LEW A A. Tourism planning and place making: Place-making or placemaking?[J]. Tourism Geographies, 2017, 19(3): 1-19.

[58] 王寧. 消费社会学(第二版)[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2011: 44-74; 116-128; 189-203. [WANG Ning. The Sociology of Consumption(the 2nd Edition)[M]. Beijing: Social Sciences Academic Press (China), 2011: 44-74; 116-128; 189-203.]

[59] JULIANA M. 消费地理学[M]. 吕奕欣, 译. 台北: 韦伯文化国际出版有限公司, 2008: 7-28, 67-103; 145-153. [JULIANA M. Geography of Consumption[M]. LYU Yixin, trans. Taipei: Weber Publication International Ltd, 2008: 7-28; 67-103; 145-153.]

Place Representation and Construction of Homestay Inns

——Qualitative Analysis of Blog Posts

ZHANG Haizhou1, 2, XU Yuchen3, LU Lin1

(1. School of Geography and Tourism, Anhui Normal University, Wuhu 241000, China; 2. School of Geography and Planning,

Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275, China; 3. School of Tourism, Sun Yat-sen University, Zhuhai 519082, China)

Abstract: As a new type of tourism space and industrial form, homestay inns are enthusiastically sought after urban capital and elite groups in the consumer society. Encouraged by a series of national systems and policies, they have gradually developed into a structural force, enhancing their participation in the globalization and rural revitalization of the “native-ecology” space. However, there is a lack of exploration of this emerging phenomenon from the perspective of social and cultural geography. This paper uses space as a paradigm for research and analysis, and through a qualitative analysis of blog posts, reveals the place representation and construction rules of homestay inn space in China, and attempts to critically reflect on the contemporary social space culture of phenomenon metaphor.

The qualitative analysis results reveal the law of representation and construction of the place of homestay inns. Using grounded theory methods, a total of 6 main categories, 16 sub-categories, and 87 pre-ategories are refined. The main categories are actors in space, physical space, everyday life of space, knowledge of space, actor relationship and subjectivity of space. Research shows that the place of the homestay inn space is a multi-dimensional structural and socially constructive human-land relationship, the function-landscape-cultural montage material space, the daily life of the owner and the guests, the symbolic narrative and the spatial knowledge of the homes appearance. It is also the subjective relationship between emotional tribes and network embedding, as well as the subjective space of personal experience and hétérotopie, highlights the cultural form of modern utilitarianism and postmodern romanticism.

The continuity and sequence among the five spatial dimensions of the place representations acculturate the subject (actor)—the dimension of the relationship between spatial involvement and interaction. The essence of the place construction of the homestay inn space is the synergy of the host and guest groups with the mass media. Through the construction and presence of the host, the gaze of the host and the guest, the practice of performance, and the legalization of media imagination and culture, an open and cyclical space practice and representation in different time and space dimensions are delivered to realize the production and accumulation of the meaning of homestay inn space. The construction process entails the purpose of host and guest groups using homestay inn as a stylized consumption space for class culture production and identity construction.

This research is of great significance for deepening the theoretical research of homestay inn and enriching the empirical research of place in cultural geography, and has certain reference value for understanding contemporary China's emerging urban-rural relationship between men and land, and consumer social culture.

Keywords: homestay inn; space; place; construction; qualitative analysis

[責任编辑:王 婧;责任校对:刘 鲁]