政治话语隐喻翻译分析

——以2019年习近平国事访问的演讲和文章为例

2020-10-30

(华南理工大学外国语学院,广东广州510640)

一、政治话语隐喻翻译研究现状

隐喻不仅是一种语言形式,更是人们行动与思想的方式。隐喻意义实际上是两个语义场之间的语义映射,通常而言,映射的方向主要从人们所熟知、具体的范畴到陌生、抽象的范畴。通过映射,降低人们对后者内容及意义理解的难度。认知语言学认为,隐喻作为一种语言现象,其作用除修辞外,还能促进人类认识、感知世界。自1980年Lakoff&Johnson在《我们赖以生存的隐喻》(Metaphors We Live By)中提出了概念隐喻理论后,隐喻研究从表层进入到深层。当下,对于隐喻的研究已经不再局限于传统的修辞学,众多学科对隐喻均有研究,其中包括语言学、哲学、文学批评、话语分析、翻译学和外语教学等。随着隐喻与不同学科的结合,人们开始从不同角度对隐喻进行多层次的考察和阐释。在政治话语中,隐喻起着不可或缺的作用,不仅能够增进受众对说话人思想理念的理解,同时能够通过人们习以为常的日常用语,淡化话语中的政治意识。目前有关政治话语的隐喻研究主要集中在隐喻认知特征及语用功能上,对政党的意识形态、政治立场、政治态度及话语策略进行探讨。一些学者从共时或历时的角度出发分析政治话语中的隐喻现象及发展趋势,也有学者运用批评话语分析理论及语料库语言学研究方法,考察特定政治话语中隐喻的功能。而目前关于政治话语隐喻翻译的研究则相对较少,有代表性的为Shäffner的研究,他从认知视角考察了英德政治话语的翻译问题,并据此总结出五种隐喻翻译策略[1]。国内关于政治隐喻翻译的研究中,卫明高、余高峰等人对比分析了《2016年政府工作报告》的中英文版本,归纳总结了文中所采用的隐喻翻译策略[2]。卢卫中、李一等学者以十九大报告为例,梳理并考察政治话语隐喻在政治话语构建中所起的重要作用[3]。袁卓喜则分析了对外政治话语中隐喻的功能及翻译策略的选择问题[4]。此类研究促进了政治话语隐喻翻译研究的发展,但是相关翻译策略及社会认知动因尚未得到系统挖掘和阐释。

中国作为文明古国,文化大国,积累了丰富多样的语言表达形式,其中不乏生动形象的隐喻。这些隐喻用于政治话语中,能够将无形抽象的政治概念转化成具体的概念,将严肃的话题变得有趣,将生僻的话题变得通俗。而在政治话语外宣的过程中,如何准确把握两种语言与文化之间的意象及内涵的共性和差异,通过翻译完整传达政治话语隐喻的含义,从而达到对外传播中国文化的作用,值得学者进一步思考与研究。鉴于此,本文以习近平2019年进行国事访问时发表的演讲及署名文章的官方中文及英文译本为基本语料,从概念隐喻的视角出发,以隐喻统计数据为依据,分析其演讲及文章中所使用的典型政治话语隐喻,考察隐喻在构建政治话语中的作用,探讨不同隐喻类型的翻译策略及效果,并对中国政治话语传播如何同时保持特色和译本的可接受性问题进行思考。

二、语料收集

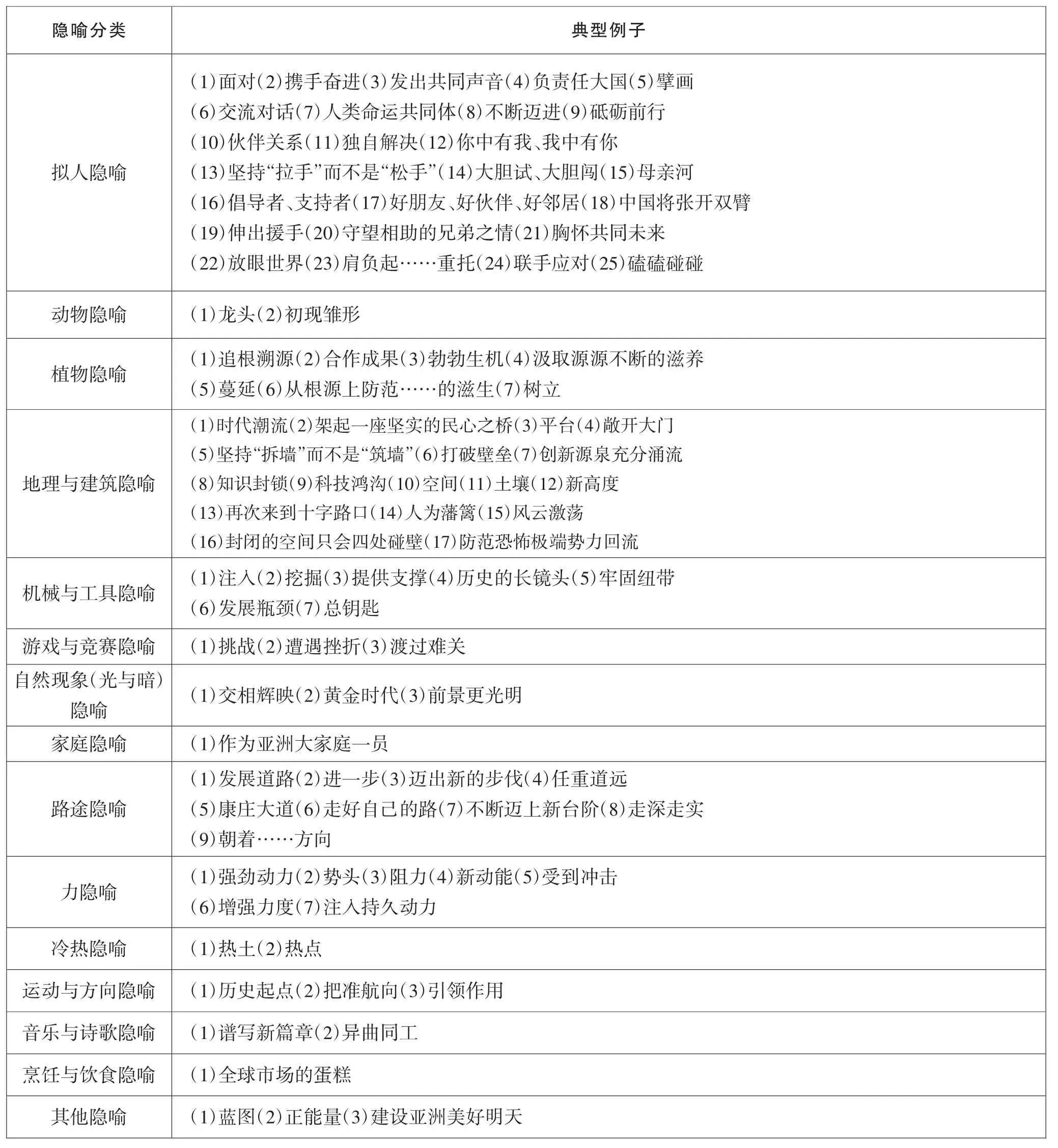

本文选取的语料摘取自“中国日报双语新闻”中发布的习近平2019年进行国事访问时发表演讲及署名文章的官方中文及英文译本,语料共7篇,中英文一共24832字。笔者根据 Kävecses在其著作 Metaphor:A PracticalIntroduction中所列举的十三种常见隐喻分类[5],以及Chateris-Black的批评隐喻分析理论(Critical Metaphor Analysis)和隐喻识别法(metaphor identification procedure)[6],对所选取的语料全文进行人工识别并标注,共统计出278条各类隐喻用例,分别属于拟人、动物、植物、地理与建筑、机械与工具、游戏与竞赛、自然现象(光与暗)、家庭、路途、力、冷热、运动与方向、音乐与诗歌、烹饪与饮食以及其他隐喻共14种隐喻类型。由此可见,2019年习近平国事访问发表讲话和署名文章中使用的隐喻数目较多,涉及面广,类型丰富(详见表1)。

表1 目标语料中出现的隐喻分类一览表

三、习近平2019年发表演讲及署名文章的英译策略及翻译效果

本文选取的语料出自习近平主席进行国事访问期间进行的演讲及发表的署名文章。由于语料具有外宣的效果,其中出现的隐喻及其翻译策略对隐喻翻译的研究提供了有价值的来源。由于翻译是一个跨文化交际的过程,需要通过目的语将源语文化传递到目的语文化当中。因此隐喻翻译应该达到既保留源语文化特色,又能够完整传达源语意义,实现跨文化传播的目的。为了达到这一目的,译者应充分理解源语中的隐喻意义,认真比较两种语言的共性及差异,慎重选择目标语言的隐喻意象,并根据隐喻的类型和功能选择恰当的翻译策略,以提升翻译效果及质量,实现良好的转化,扫除目标语读者的阅读和理解障碍。彼得·纽马克(Peter Newmark)曾在其著作《翻译问题探讨》(Approaches to Translation)中提出了7种隐喻翻译方法,分别是:在目标语中重现相同的意象(直译)、用目标语中合适的意象代替源语意象、保留源语意象,用明喻代替隐喻、使用明喻并加以意义解释、将隐喻转化为喻底(意译)、省译、统一隐喻与喻底[7]。由于其中有些翻译方法并不适用于政治话语翻译,笔者基于纽马克的隐喻翻译策略,总结了所选语料中四类典型的隐喻的翻译方法,并对其特征进行考量。

(一)直译法,重现相同意象

所选语料的英译本中,有多处使用了在目标语中重现相同意象的隐喻翻译策略。例如:

1.中国将张开双臂,为各国提供更多市场机遇[8]。

China will reach out its arms and offer countries in the world more opportunities of market.

这是一个拟人隐喻,“张开双臂”这一动作将一个热情友好的国家形象展现于读者面前。译文重现了源语的意象,使用reach out its arms传递了中国对世界友好开放的态度,同时也能让读者对中国留下亲切印象。

2.中国政府和人民也在朝着“两个一百年”奋斗目标阔步前进[9]。

The Chinese government and people are making big strides toward the‘two centenary goals’.

这一句中,源语“阔步前进”是拟人隐喻,把中国为实现目标所作出的追求比作人大踏步向前迈进的动作。目标语中stride这个词既还原了源语中“阔步”的含义,又蕴含着“发展”之意,使读者轻松理解中国在发展方面取得巨大进步这一事实,实现“效果等值”。

在描绘中国和其他国家之间的关系时,习近平主席多次使用“好朋友”“好伙伴”“好邻居”和“好兄弟”等词语,以体现中国和这些国家之间亲近友好的关系。在翻译这些隐喻的时候,同样使用了重现源语意象的方法,翻译成 good friends,good partners,good neighbors,good brothers。此外,习近平主席使用“亚洲大家庭一员”来描绘中国和其他亚洲国家之间的关系,此处的隐喻“亚洲大家庭”的翻译Asian family直接重现了相同的意象,不仅拉近了中国和其他国家之间的距离,还暗含着中国和其他国家之间有共同的利益联系,因此需要相互支持、相互发展,才能共同进步。

英语与汉语使用者具有的共同非文化知识和相似的认知能力,使得隐喻的直译成为可能。直接重现原文喻体,能够使目标语读者接受原文信息之时了解源语语言形式和思维方式,直观地感受源语民族文化特色。但译者选择直译的方法时,必须保证源语和目的语中的意象含义一致,重现的喻体能够为目标语读者所理解和接受。否则即使传递了源语文化,也会造成读者误解。

(二)用目标语中合适的意象代替源语意象

由于源语和目标语使用者在地理环境、文化特色和生活习惯上都存在差异,相同的喻体于不同语言使用者而言可能会产生不同的效果。因此,翻译过程中可以根据目标语语言特征对原文中使用的喻体进行适当调整,或使用目标语的喻体去替换原文中的喻体,以避免出现理解上的差异。例如:

1.要注重采取各种有效的预防性措施,从根源上防范极端思潮的滋生[10]。

We must take effective preventive measures of various sorts to eradicate the breeding ground of extremist ideology.

源语中,“根源”“滋生”属植物隐喻,“从根源上防范极端思潮的滋生”也即要完全防止出现任何极端思潮的现象,体现了国家扼制极端思潮的决心。目的语中喻体被翻译成to eradicate the breeding ground of extremist ideology,将“根源”和“滋生”两个喻体用breeding ground(繁殖地)代替,同样传达出了源语的效果。

2.我们要以更加开放的心态和举措,共同把全球市场的蛋糕做大[8]。

We must have a more open mindset and take more open steps,and work together to make the pie of the global market even bigger.

该句中,源语“把全球市场的蛋糕做大”属于烹饪与饮食隐喻,中文常常将事业、产业、行业的发展比作蛋糕,从事相关行业的企业和个人比作分享蛋糕的人。“做大蛋糕”指的是要发展全球经济,发展生产,努力增加全球经济产值。目的语中,“蛋糕”这一意象被pie(馅饼)一词代替,pie在英文中不仅有“馅饼”之意,还有“份额”这一引申义。用pie代替源语中的“蛋糕”,不仅对目的语读者而言更加通俗易懂,也完整再现了源语含义。

3.我们要扎实提升各领域务实合作水平,以比雷埃夫斯港口项目为龙头,不断拓宽合作领域、扩大投资规模[11]。

We need to improve all areas of our practical cooperation with concrete efforts,broaden cooperation areas and upscale our investment ties with the Port of Piraeus as a flagship project.

源语中,“龙头”为动物隐喻,指“起到引领作用的人或物”。龙这一喻体在中国是一种吉祥的神物,但在目的语国家中多为不祥之物。此处如直译为dragon’shead,不仅不能表达出源语意思,还会造成目的语读者的误解,甚至起到反作用。因此该处采用代替源语意象的手法,用flagship project(旗舰产品)代替“龙头”,不仅避免了误解,还能保证意义的准确性。

(三)将隐喻转化为喻底(意译)

一些中国文化中的隐喻很难在英语中找到对应的词汇,这种情况下通过意译的方式实现隐喻的转换不失为一种好办法。例如:

1.......让更多国家和地区融入经济全球化,共同走出一条互利共赢的康庄大道[12]。

……integrating more countries and regions into economic globalization and achieving shared prosperity through mutually beneficial cooperation.

源语中的“康庄大道”是出自《史记·孟子荀卿列传》的一个成语,本指“宽阔平坦的大路”,现多用于比喻前途光明美好,属于地理与建筑隐喻。由于目的语中并无此种说法,因此译者舍弃了源语中的喻体,通过意译的方式将相同的意义表述出来。

此外,由于中国文化与西方文化相比具有含蓄性,这样的含蓄性通常会反映在隐喻当中。考虑到中西方文化的差异,译者在翻译某些隐喻词时会通过意译的方式直接说明隐喻义,以便读者更好理解。例如:

2.营商环境是企业生存发展的土壤[8]。

Proper business environment provides the necessary condition for enterprises to survive and thrive.

建筑隐喻,表达了营商环境是企业生存的根本,同时能为企业发展提供支撑之意。该句中,将“营商环境”比喻为“土壤”,暗含将“企业”比作依靠这片土壤生存的“植物”,体现了营商环境对于企业之必需和重要程度。此处采用了意译的方式,将“土壤”用the necessary condition(必要条件),而不是用soil来转译,直截了当地指出营商环境对企业的重要意义,确保读者充分理解源语内容。

(四)省译

隐喻具有鲜明的社会文化特征。对于意义冗余或没有意义的隐喻,以及删除喻体不影响意义传递的隐喻而言,可以根据具体情况删除原文中不利于目的语读者接受的喻体。例如:

要多措并举打击“三股势力”,扎牢安全篱笆,防范恐怖极端势力回流[13]。

We must take a multi-pronged approach against terrorism,separatism and extremism,and fend off the resurgence of extremist and terrorist forces.

源语中“扎牢安全篱笆”属于地理与建筑隐喻,此处采用了省译的手法。打击“三股势力”是为了达到防范恐怖极端势力回流的目的,也是维护安全应采取的对策。“篱笆”在源语中是起到保护的一种设施,因此“安全篱笆”自然具有保障社会成员生活的含义。但是目的语中并没有这种含义,对于目的语读者而言,fence(篱笆)更多是一种障碍物的存在。在喻体可能存在理解冲突的情况下,译者直接舍弃了原文中的喻体,以便于目标语读者接受。

四、结 语

政治话语隐喻翻译受英汉思维和认知、语言、中西方文化以及话语传播意图等方面的相同或差异的影响。英汉语言及文化存在一定程度的相同,翻译时可以寻找两种文化的相通之处,实现目的语与源语喻体之间的对接联系,而对于二者的差异,不妨进行灵活处理,实现意义正确传递的效果。中国政治话语隐喻的翻译,不仅要考虑源语文化与目的语文化的差异,还要回归政治话语所具有的意图以及外宣目的,采取恰当的翻译策略。国家主席进行国事访问发表讲话和署名文章作为典型的外宣政治话语,是我们研究政治话语隐喻翻译的重要语料。通过在目标语中重现相同的意象、用目标语中合适的意象代替源语意象、将隐喻转化为喻底(意译)和省译四种手段对政治话语隐喻进行翻译,不仅有助于中国政治话语在实现外宣的同时保持特色和译本的可接受性,有助于向世界传播中国形象,更利于中国文化的传播和软实力的提升。