辽朝中后期的宗庙设置述论

2020-10-29李月新

摘 要:辽朝中期以后,随着统治集团内部的稳定,国家制度建设步入正轨。宗庙制度在辽初太祖、太宗实践的基础上,也进入了完善的阶段,有太庙、奇首可汗庙以及历代皇帝庙之设。其设立情况虽然在形式上表现出了对汉制的借鉴,但是本质上仍保留了契丹族祖先崇拜的精神内核,尤其是行宫庙的设置,更是体现了契丹民族转徙游牧传统。

关键词:辽朝中后期;宗庙;设置

中图分类号:K246.1 文献标识码:A 文章编号:1673-2596(2020)09-0006-06

据《辽史》可知,辽太祖时期设有始祖庙,并为其父亲撒剌的在上京城内立庙。其后太宗亦为其父亲立太祖庙。研究者据此认为这是由于辽朝前期虽移植中原宗庙制度,但是太祖、太宗都立一亲庙,与繁琐的中原礼制有别,圣宗之后政治中心转移到中京之后,才进一步与中原趋同。这反映了辽朝对中原礼制吸收消化的过程。事实上,自太祖时期引进中原宗庙观念以来,辽朝的宗庙建设就与王朝的政治关系十分密切,其宗庙设置的目的性十分明确,因此宗庙建设有按需营造的一面。如世宗皇帝即位之后,追谥其父耶律倍为让国皇帝,并祭之于行宫;穆宗即位之后,谒太宗庙;景宗即位之后,祭让国皇帝及世宗庙等。早期辽朝的宗庙设置十分简单,辽中期以后,随着统治集团内部的稳定,辽朝国家制度建设步入正轨,宗庙制度在辽初太祖、太宗朝实践的基础上,也进入了完善的阶段。现就辽朝中后期宗庙设置情况作一概述,以期更为全面的了解辽朝时期宗庙制度的构建情况。

一、太庙

《辽史》圣宗统和元年(983)六月辛卯条记:“有事于太庙”。有事谓祭也,即圣宗有祭太庙之举。那么这座太庙设于何时、何地?据《辽史》记载,当年六月丙戌,圣宗还上京,辛卯日,祭祀太庙,随后有皇太后、皇帝上尊号,大赦,改元等事。这些活动都完成于上京,那么圣宗所祭之太庙,应当设置于上京城内。太庙之名始于秦汉,是供奉皇帝先祖之所。辽朝时期称太庙者,《辽史》中仅此一见。由于史文之阙,因此无法断定圣宗之后契丹诸帝是否有祭祀太庙之举。同样,仅具此条记载亦无法判断辽朝太庙设置时间、具体的建筑规模及结构布局。

在中原政权的宗庙体系中,自东汉明帝开始,实行的大都是一庙异室制度,即在一座建筑之中藏神主于异室。汉魏以来基本上都沿用了这种宗庙设置制度,在太庙建筑保持较高规格的同时,按昭穆次序供奉先世皇帝神位。魏晋时期确定的五礼体系,仍沿袭了这种一庙异室的格局。如南朝梁建七庙“皆同一堂,共庭而别室”;北齐六庙“同庙而别室”。自南北朝以来,新王朝建立之初对“天子七庙”的制度都十分重视,七庙制度成为王朝存在正统性的最有力证据。因此,开国皇帝为了彰显自身帝位的合法性,都在王朝建立之初追封先祖,以健全“七庙”之数。这种传统虽然与其时政权的频繁更迭关系密切,但却对隋唐宗庙制度产生了深刻的影响。唐末五代时期,虽中原多故,但受正统意识的影响,五代诸政权在建立之初都十分重视宗庙建设。如后唐庄宗在即位的第一年(同光元年,923)即追尊懿祖、献祖、太祖三庙,同时合并唐朝高祖、太宗、懿宗、昭宗,以成七庙之数。而太庙的建置则仍采用一庙多室的格局,如后周广顺三年(953)九月,在讨论东京别建太庙之时,太常礼院言:“准洛京庙室一十五间,分为四室,两头有夹室,四神门,每门屋三间,每间一门,……”北宋建立后,一庙异室也成为汴京太庙的基本格局。同时由于一庙异室的供奉制度,先世皇帝的昭穆归属及排序问题就十分重要。因此,在中古礼制建设之中,宗庙的庙数及昭穆问题成为当时学者争论的焦点问题。

而与此同时的辽王朝,虽然引进了中原宗庙礼制,但是终辽一世不见有关宗庙庙数及诸帝昭穆问题的讨论。推测其原因主要有三:一是辽初虽然引进中原宗庙观念,但是辽朝的宗庙建设均出于对政治形势的考量,有着强烈的实用性。相较于尊祖敬宗、维系宗法的涵义,契丹统治者更注重的是宗庙在皇帝制度中发挥的政治功能,因而有忽视宗庙中昭穆、迁毁等问题的一面。二是太祖、太宗时期并未效仿中原五代皇帝在即位之初便追尊先世,以成七庙之数的做法。这与契丹族的传统精神信仰密切相关,在契丹族形成和发展的过程之中,其部落几经聚合,辗转迁徙不定。因此,即便是遥辇氏部落联盟时期势力强大的世里氏家族,也未必能保存完整的世袭传承记载。因此,契丹人的崇祖范围限定在始祖崇拜和近世祖先崇拜。阿保机时期建有始祖庙及先考庙,就是受契丹传统精神信仰影响的直接体现。其后诸帝续有承继,但多是为先世皇帝单独建立宗庙,形成了每帝一庙的宗庙格局,因此对庙数及昭穆问题关注较少。三是传统契丹社会虽然已经进入世系按父系计算的时代,但是受其经济生业模式的影响,“贵壮贱老”,崇尚武力之风盛行,其社会之中并未形成根深蒂固的宗法观念。辽初,虽然契丹统治者在很大程度上表现出对中原制度文化的兴趣,但是受部族制度传统的影响,对封建制度的借鉴与效仿还停留在仪式等外在形式,尚未深入到制度的核心层面。

又圣宗太平元年(1021)冬十月,庚申,幸通天观,观鱼龙漫衍之戏。翌日,再幸。还,升玉辂,自内三门入万寿殿,奠酒七庙御容,因宴宗室。這是《辽史》中仅见的祭奠七庙御容的记载,地点在中京的万寿殿。这说明至迟到圣宗时期,辽朝已经具七庙之设。按圣宗时,已经立庙祭祀的有太祖父撒剌的、太祖、太宗、让国皇帝(耶律倍)、世宗、穆宗、景宗七位,恰巧为七庙之数。圣宗以原奚王牙帐地营建的中京,是当时辽朝政治重心所在。圣宗仿效中原礼制,营建新都,是否将原来设于上京的太庙也一并迁徙,史文之中并无记载。但是作为供奉契丹先世皇帝之地的万寿殿,应当是起到了太庙的作用。虽然对契丹太庙的建筑规模、形制以及诸帝于其中的位次、排序等问题不得而知。但是,根据中京万寿殿之中同时供奉七庙御容的情况推测,位于上京城内的太庙之中,也应供奉七庙神主,大体上沿袭了中原政权传统的一庙异室建筑格局。

二、奇首可汗庙

奇首可汗是契丹民族发展过程中出现的一位领袖,阿保机统治时期,奇首可汗获得了契丹统治者认可的始祖身份。太宗时期虽然出于政治上的需要,提高了太祖庙的地位,但是仍然肯定始祖奇首可汗的地位。据相关考证,奇首可汗主要活动于东晋建元二年(344)前燕破灭宇文鲜卑至北魏登国三年(388)拓跋珪北击库莫奚这一历史时期。而此时也正是契丹民族在拓跋珪政权打击之下,与库莫奚分离走上独立发展道路的关键时期。辽初统治者肯定了奇首可汗在契丹民族发展转折期的重大贡献,也正因对其历史功绩的肯定,所以才将其追认为始祖,并于木叶山上立始祖庙祭祀。

统和七年(989)四月有“皇太后谒奇首可汗庙”的记载。此处奇首可汗庙是否就是木叶山上的始祖庙呢?《圣宗纪》中记统和七年(989)的春天,契丹皇帝行营驻跸延芳淀,四月,还京,丙辰日(初六),谒太宗皇帝庙,己未日(初九),承天太后幸延寿寺饭僧。丁卯(十七)之后,遂有太后谒奇首可汗庙的记载,随后,在己卯日(二十九),行营驻跸儒州之龙泉。延寿寺,据《顺天府志》记载,其位于燕京旧城悯忠阁之东,始建于东魏,唐改称龙兴,宣宗大中年间赐寺额,为延寿,至辽保宁、重熙年间又重修扩建。从承天太后的行动轨迹来看,此处记载的奇首可汗庙当与木叶山上的始祖庙无关,应是位于辽南京的供奉奇首可汗的一处别庙。另外,重熙十六年(1047)冬十月辛亥,(兴宗)幸中京谒祖庙。重熙二十三年(1054)兴宗再次于冬十月辛丑,“有事于祖庙”。即,除木叶山、南京城的契丹始祖庙之外,在中京仍别有一所祖庙设施存在。

其实,“始祖”是否入宗庙一直是中古时期庙制争论中的焦点之一。汉郑玄将始祖概念严格限定在郊祀范畴之内,不与庙制领域中的太祖相混淆。南北朝时期王肃对郑玄的理论做出了调整,在破坏了始祖与郊祀联系的同时并未对始祖做出概念上的定位。但是不论郑玄还是王肃都将太祖作为宗庙之始,而中唐之后赵匡等人由禘说而引出的始祖新义,则认为应该在太祖庙之上还设一始祖庙室。正因各家学说对“始祖”的看法不同,因此争论十分激烈。如五代后晋天福二年(937)博士段顒建议立始祖庙时,御史中丞张昭就以“观诸家宗庙,都无始祖之称”为由提出反对意见。直到北宋时期,是否立“始祖”之庙,始祖庙是否在宗庙之中占据一室等问题,仍然续有争辩。

相较于中原政权在宗庙制度之中对始祖问题的争辩,辽朝时期宗庙制度之中对待始祖的态度十分明确。辽朝时期,虽然建立了以奇首可汗为始祖的耶律氏世系传承(即奇首可汗——雅里——毗牒——颏领——肃祖(耨里思)——懿祖(撒剌德)——玄祖(匀德实)——德祖(撒剌的)——太祖(阿保机)——太宗(德光)——世宗(兀欲)——穆宗(述律)——景宗(贤)——圣宗(隆绪)——兴宗(宗真)——道宗(洪基)——天祚帝(延禧)),但始祖庙的地位始终与其他契丹诸帝庙不同。始祖祭祀在契丹国家礼仪生活之中受到很大的重视,在众多的国家祀典之中,都有始祖祭祀的存在。如在名为祭山实为祭天的“祭山仪”中,其实就是将天地神与祖神同祀。

类似的情况也出现在同为北族政权的北魏。北魏前期的宗庙制度与中原传统的庙制有很大的不同,梁满仓研究认为北魏前期宗庙具有先帝诸庙以始祖为贵的特点,且庙无定制,昭穆迁毁制度不严格,体现了鲜明的北族的特点。由前文述及可知,契丹國家宗庙制度建设中,也存在着始祖庙于宗庙中拥有超然的地位,且诸帝宗庙在多地兴建,忽视昭穆、迁毁、禘袷等现象,很大程度上也反映了契丹民族游牧射猎,逐水草而居的习俗。这样相似的宗庙构建,也正反映了北族政权在制度建设初期,学习中原制度的轨迹,体现了鲜明的北族政权特色。

据此可知,始祖在辽朝国家宗庙制度之中地位较高。它凌驾于诸皇帝宗庙之上,与木叶山、天地等国之大祀结合在一起。这一点貌似遵照了郑玄的经学观点,但是实际上,契丹政权中先帝诸庙以始祖为贵的制度特点,更多地体现了北方民族在王朝礼制建设之初,立足于民族发生发展角度的原创性。同始祖感神灵(或本身就是神灵)出发,将始祖庙与其他皇帝宗庙分开,采取与天地同祀的形式,也反映了鲜明的契丹民族祖先崇拜的特点。

三、历代皇帝庙之设

除前文提及的“太庙”,辽朝时期在全境范围内曾修建了多所皇帝庙。如太祖庙,除祖陵陵园内的太祖庙之外,在上京、中京、东京、南京及饶州等地都分别修建有太祖庙,另外中京、东京、南京等地也有太宗庙、景宗庙等辽朝皇帝宗庙建筑。

早期契丹人逐水草而居,车马为家,建辽以后仿照中原制度营造都城。神册三年(918)阿保机下诏营建皇都,到太宗会同元年(938)改为上京,设临潢府。燕云十六州入辽之后,太宗升幽州为南京,改辽阳府为东京,具三京之设。圣宗统和二十五年(1007)于奚王所献牙帐地营建中京,重熙十三年(1044)升大同军为西京大同府,此后辽朝一直沿袭上、中、东、南、西五京之设。但是,由于五京建置时间不同,统治地区的差异,虽然名为五京,但是实际上其政治地位并不全然相同。从辽朝皇帝宗庙建筑分布的情况来看,五京中地处契丹本土地区的上京、中京,因其政治地位尤为凸显,所以宫殿、宗庙等礼制设施较为完整。如统和二十五年(1007)诏建中京,在中京营建完成之后,遂将供奉于南京的诸帝石像迁到中京。之后又于城内建立景宗皇帝庙,太祖庙,祖庙,并在万寿殿中供奉有七庙御容。即圣宗时期中京城内宗庙等礼仪设施的完善,是与辽朝以中京为统治重心的行政步调相呼应的。

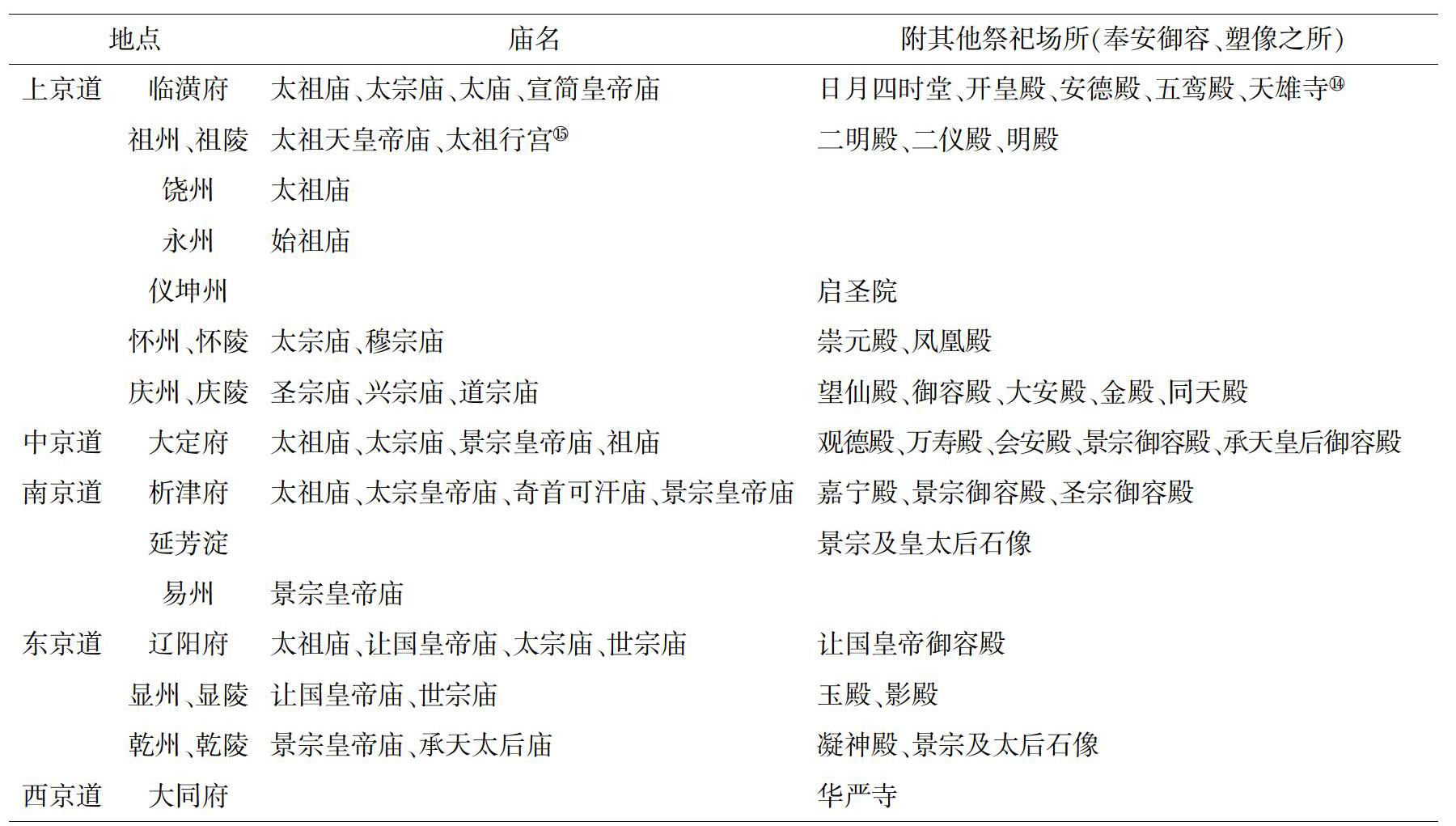

据《辽史》所载,整理辽朝诸帝庙营建地点如下:

由上表可知,除了修筑于五京等地的辽朝诸皇帝庙、御容殿之外,在皇帝陵园之中,也修有诸帝宗庙及奉安诸帝御容的宫殿。辽朝时期共有祖陵、显陵、怀陵、乾陵、庆陵五处帝王陵园,其中,祖陵陵园之中建有太祖天皇帝庙,显陵陵园内建有让国皇帝庙及世宗庙;怀陵有太宗庙、穆宗庙之设;乾陵有景宗庙、承天太后庙;庆陵中修有圣宗庙、兴宗庙及道宗庙。

圣宗开泰九年(1020)十二月戊子,“诏中京建太祖庙,制度、祭器皆从古制。”虽然我们在《礼志》中没有看到辽朝宗庙祭祀的具体仪式内容,但是圣宗时期的这条记载提供了很好的线索。为祖先设庙,并非源自契丹古礼,而圣宗时期规定太祖庙制度、祭器从古制,这个古制极有可能指的是汉代的宗庙祭祀制度。今本《辽史·礼志》中除“谒庙”“告庙”“拜容”之外,并无载其他宗庙礼。中原礼制系统之中,礼与乐是紧密结合在一起的,有“礼之所及乐必从之”的定则。元修史者称“辽阙郊庙礼,无颂乐”,但其后录唐十二和乐,并注明“辽初用之:豫和祀天神,顺和祭地祇,永和享宗庙……”,似乎辽朝时期曾仿唐有宗庙之乐。《渑水燕谈录》中曾记皇祐末,契丹有观宋太庙乐之请,但并未得到宋仁宗的应允。结合辽兴宗重熙年间追尊太祖之祖、追上嗣圣皇帝、天顺皇帝尊谥等史事亦可知,此一时期辽朝必定是对本朝宗庙礼制进行了一些补充和完善。这样片面、零散的记载恰好也反映出辽朝时期有宗庙礼,但是礼制建设与中原相去甚远的现实。

四、行宫庙

辽朝时期除了固定的皇帝宗庙建筑之外,还有一种独具民族特色的行宫庙存在。《契丹歌》中唱到:“契丹家住云沙中,耆车如水马若龙。”苏辙亦有诗云“虏帐冬住沙陀中,索羊织苇称行宫”,这些诗句是对辽朝时期契丹社会生活的真实描绘。与中原皇帝相比契丹皇帝的活动性非常大,因此辽朝虽设有固定的五京,但是行宫在辽朝的政治生活中仍有举足轻重的地位。从阿保机时代开始,契丹皇帝的行宫中即有神帐之设。如神册七年(913)剌葛叛乱袭击了阿保机的行宫,述律皇后派遣蜀古鲁援救,虽抢回了天子旗鼓,但是神帐却被剌葛夺走。后剌葛败逃,将夺得的神帐弃之于路,阿保机“见而拜奠之”。此处记载给我们提供了以下信息:天子旗鼓与神帐是阿保机行宫之中非常重要的组成部分。这两者一是统治权力的象征,一是本民族祭祀神明的重要道具。因此,剌葛烧毁了阿保机行宫中的辎重、庐帐,唯独留下了神帐与天子旗鼓。另外,在争夺战争之中,叛军放弃了象征可汗政治权力的旗鼓,而坚持了对神帐的持有,也表明在辽初契丹统治集团中最高权力之争的焦点即在于对精神武器的占有,而本民族精神信仰中地位最重的神帐的归属,才是成功与否的关键。后由于剌葛溃奔已无夺权之势,神帐因无用而被放弃于途。

太宗时期,曾经采取过燔柴于帐外,祠神于帐内的祭祀方式。另外,圣宗统和七年(989)三月用“命入内神帐行再生礼”作为对耶律休哥的表彰。行再生礼的主要是辽朝时期帝后群体,据此处点明恩赐耶律休哥行再生礼的地点是在内神帐,可以推知辽帝行宫中神帐可能有外、内之设,内神帐应当仅供帝后使用。由此可知,神帐当是设于行宫的祭祀天地、祖先神灵的场所,并以载神主以舆的形式,伴随皇帝四时捺钵,游徙辗转。

北宋沈括在《熙宁使虏图钞》中记道宗于永安山夏捺钵时行营中,有“毡庐一,旁驻毡车六,前植纛,曰太庙,皆草莽之中”,此当为行宫中的外神帐设施,又冠以太庙之名。另外,宋元丰初蔡京奉使辽朝之后,也曾对宋神宗描述过其在契丹的见闻:“其野外有奚车数辆,植苇左右,系一小绳。然过者必趋,骑者必下。臣询谓何,则曰:‘太庙行宫也。”并得出了辽国礼法严肃,没有亡国覆礼征兆的结论。可见由于受到辽朝行朝政治特色的影响,原本在中原地区固定建筑的宗庙,也有了载神主于奚车,祭之于行营的新形式。

此外,《辽史·营卫志》中“宫卫”条称:“辽国之法:天子践位置宫卫,分州县,析部族,设官府,籍户口,备兵马。崩者扈从后妃宫帐,以奉陵寝。”并在“穹庐中置小毡帐,帝及后妃皆铸金像纳焉”,当“節辰、忌日、朔望,皆致祭于穹庐之前”。另据《礼志》中载“爇节仪”可知,每逢节辰、忌日、朔、望致祭之日,在宫卫中对先帝的祭祀仪式即是被称之为“烧饭”的“国俗”。但从在行宫之中的供奉先帝神主、御容(金像)等情况来看,已去世皇帝的斡鲁朵也有充当着皇帝宗庙的职能,成为后世祭祀的地点之一。《辽史》载圣宗曾于统和元年(983)九月乙卯,谒永兴、长宁、敦睦三宫。道宗清宁七年(1061)六月,丁卯,幸弘义、永兴、崇德三宫致祭。圣宗、道宗等谒行宫致祭的时间并非所谓的致祭之日,应当是以祭拜供奉于行宫毡帐之中的诸帝后金像为主,所行之礼当为“拜容”。由是观之,辽朝时期的宫卫应当具备了契丹统治者依据本民族传统为诸帝设置行宫庙的功能无疑。

综上,辽朝于多地立庙,与汉代宗庙设立情况较为相似。如太祖庙的分布,与汉代高祖庙的设置情况十分接近,有立于京城的京庙、设于陵寝附近的陵庙及于太祖亲建亲幸之地设置的太祖庙等。但是,两者立庙的本质上却存在较大差异,汉初实行郡国并行制,中央政府分别在郡、国设立太上皇庙、太祖庙等,主要体现了在血缘宗族外壳下的中央政府与地方封国之间的政治关系。而辽朝的宗庙设立情况虽然在形式上表现出了它对汉代宗庙制度的借鉴,但是本质上仍保留了契丹族祖先崇拜的精神内核,尤其是行宫庙的设置,更是体现了契丹民族转徙游牧传统。从这样的一些特点上来看,辽朝时期的宗庙虽然看似效仿汉制,但是在事实上则与北魏前期的宗庙设置情况更为接近,在制度建设方面,凸显了鲜明的北族政权文化特色。

注 释:

田广林.契丹礼俗考论[M].哈尔滨:哈尔滨出版社,1995.46.

康建国.李月新.试论辽朝太祖时期的宗庙制度构建[J].赤峰学院学报,2018,12(10).

有关耶律倍的谥号:太宗谥曰文武元皇王。世宗即位,改谥让国皇帝,陵曰显陵。统和中,圣宗更其谥为文献。重熙二十年,增谥曰文献钦义皇帝,庙号义宗,及谥二后曰端顺、曰柔贞(《辽史》卷72《耶律倍传》第1211页)。谥法,太宗时期即已经应用。对于耶律倍,太宗待之以王礼。世宗作为耶律倍亲子,在即位之后,便为其父正名,这一点从更换谥号中即可体现。让国皇帝这个谥号,一方面否定太宗对耶律倍王的身份的认定,肯定其帝位;一方面以让国为名,十分直白,不论是出于大义的让,还是被迫的让,都直接点出耶律倍皇帝身份的正统性、合法性,既而肯定世宗皇位继承的合理性、合法性及正统性。

魏徵,等.隋书[M].北京:中华书局,1973.131,135.

王溥.五代会要[M].上海:上海古籍出版社,1978.10.

王钦若.册府元龟[M].南京:凤凰出版社,2006.6822.

脱脱,等.辽史[M].北京:中华书局,2016.211,237、247,188,883、884,7,134,258-259.

李艳阳.契丹始祖奇首可汗事迹考[J].辽宁师范大学学报,2008(01):125.

廖荃孙辑.顺天府志[M].北京:北京大学出版社,1983.24-25.

华喆.中古庙制“始祖”问题再探讨[J].文史,2015(03):117-134.

王溥.五代会要[M].上海:上海古籍出版社,1978.32.

梁满仓.魏晋南北朝皇家宗庙制度述论[J].中国史研究,2008(02):28-31.

元代僧人念常在《佛祖通载》卷十七中载:(太宗)“于所居大部落,建天雄寺,有契丹太祖像存焉”。收入陶秉福主编.四库释家集成.下编[M].北京:同心出版社,1994.594.

太祖行宫同太祖庙具有同样的礼仪功能,如天显四年(929),太宗以出师告天地,并派遣大内惕隐告出于于太祖行宫,即对国之大事皆告庙而行的践行。

圣宗时期礼制方面有效仿汉礼的先例,如《辽史》卷10《圣宗一》,圣宗统和元年(983)五月条载,圣宗“诏近臣议皇太后上尊号册礼,枢密使韩德度以后汉太后临朝故事草定上之。”第110页。又,苗润博对《禁扁》中出现的辽帝简谥的研究,得出辽代谥法“汉制为体,唐制为用”的结论。(辽代帝王简谥钩沉——以王士点<禁扁>为中心[J].民族研究,2015(3):94.)也从侧面证实辽朝在礼制方面有取法于汉的实事存在。

王辟之.渑水燕谈录[M].北京:中华书局,1981.14.

姜夔.白石道人诗集[M].北京:线装书局,2004.212.

苏辙.栾城集[M].上海:上海古籍出版社,1987.399.

《新五代史·四夷附录·契丹》中载:大贺氏时期的契丹八部“部之长号大人,而常推一大人建旗鼓以统八部”。可见旗鼓是契丹部落联盟长权力的重要标志,而契丹可汗建旗鼓以示统治权力的归属,则源自唐朝。《辽史·仪卫志四》中“国仗”条下记“辽自大贺氏摩会受唐鼓纛之赐,是为国仗”。且阿保机取代遥辇自立为可汗时,亦有迎十二神纛、置天子旗鼓于帐前的举措。因此,源自唐朝的旗鼓在契丹大贺氏、遥辇氏统治时期作为权力的象征,具有重要的政治作用,阿保机统治的前期也遵循惯制,以旗鼓作为统治权力的象征。陈晓伟提出旗鼓作为权力象征延续至辽初,此后这一作用丧失。(《契丹国志》一则史料刍议——兼论契丹之旗鼓[J].东北史地,2010(02):63.).

贾敬颜.五代宋金元人边疆行记十三种疏证稿[M].北京:中华书局,2004.168-169.

李焘.续资治通鉴长编[M].北京:中华书局,1995. 8144-8145.

永兴宫为太宗建,长宁宫为应天皇太后建。独敦睦宫,《营卫志》云“孝文皇太弟敦睦宫”。按耶律隆庆死于圣宗开泰五年(1016),开泰六年(1017)葬于显州,追册为太弟。此时,圣宗所祭之敦睦宫存疑。另据其子《耶律宗政墓志铭》(向南.辽代石刻文编[M].石家庄:河北教育出版社.1995.306)载,“后赠孝贞皇太叔”,按太叔之称,此谥号当是兴宗时期获封,而《辽史·营衛志》中所载“孝文”与道宗孝文皇帝谥号雷同,而石刻之中的孝贞似乎更为合理。

梁满仓.魏晋南北朝皇家宗庙制度述论[J].中国史研究,2008(02):29. (责任编辑 孙国军)

Abstract: After middle of Liao dynasty, the ruling circles have been stabilized and the building of national institutions has been on the right track. As a result, the setting of ancestral temple system has come into the stage of gradual perfection, on account of the practices of Taizu and Taizong in early Liao dynasty. Though the setting had shown some reference of Han nationality's system, the essence of ancestral temple system has kept the spirit of the worship of ancestor of Khitan. The setting of the Palace Temple (Xing Gongmiao) has shown the nomadic tradition of Khitan especially.

Keywords: Middle and Late Liao Dynasty; Ancestral Temple; Setting