农牧交汇、胡汉交融:鄂尔多斯高原凤凰山汉墓壁画再分析

2020-10-29甄自明王琼赵婷

甄自明 王琼 赵婷

摘 要:本文运用历年来最新研究成果汇总、描述了鄂尔多斯市鄂托克旗凤凰山汉墓壁画的形制、随葬品和壁画概况。深入分析了壁画所具有的题材内容涵盖天地、包罗万象,布局严谨有序、构图充满张力、气势,线条的流动飞扬和色彩的丰富热烈等绘画艺术特点。通过将鄂尔多斯高原的汉代历史与凤凰山汉墓的生动壁画内容结合起来分析,透析出壁画所反映的鄂尔多斯高原上东汉时期庄园经济发展状况、农耕经济与游牧经济交汇产生的宜农宜牧经济形态、南匈奴与汉族交往融合的社会民族状况等基本历史史实和社会发展特点,凸显了凤凰山汉墓壁画在鄂尔多斯高原乃至中国北方不可替代的重要历史、文物和艺术价值。

关键词:凤凰山汉墓壁画;庄园经济;农牧交汇;胡汉交融

中图分类号:K878 文献标识码:A 文章编号:1673-2596(2020)09-0012-10

壁画,是绘制在墙壁上的绘画艺术,是人类历史上最早的绘画形式之一,是除史书、文献记载之外能够直观、形象、生动反映古代人类社会的重要资料。早在汉代就有在墙壁上作画的记载,多是在石窟、墓室或是寺观墙壁上绘制。壁画墓到了汉代才真正形成,一直延续到汉魏之际,在汉魏时期的发展历程中,汉墓壁画形成了一套非常系统和完整的墓葬图式体系,表达了深邃而复杂的丧葬观念和信仰,同时丰富和发展了中国古代绘画的造型技巧和表现形式,因此在早期绘画史和思想史上都占有非常重要的地位。以汉墓壁画为代表的汉代绘画艺术把中国早期绘画推到了一个全新的高度,为后世中国绘画的发展和全面繁荣奠定了坚实的基础。

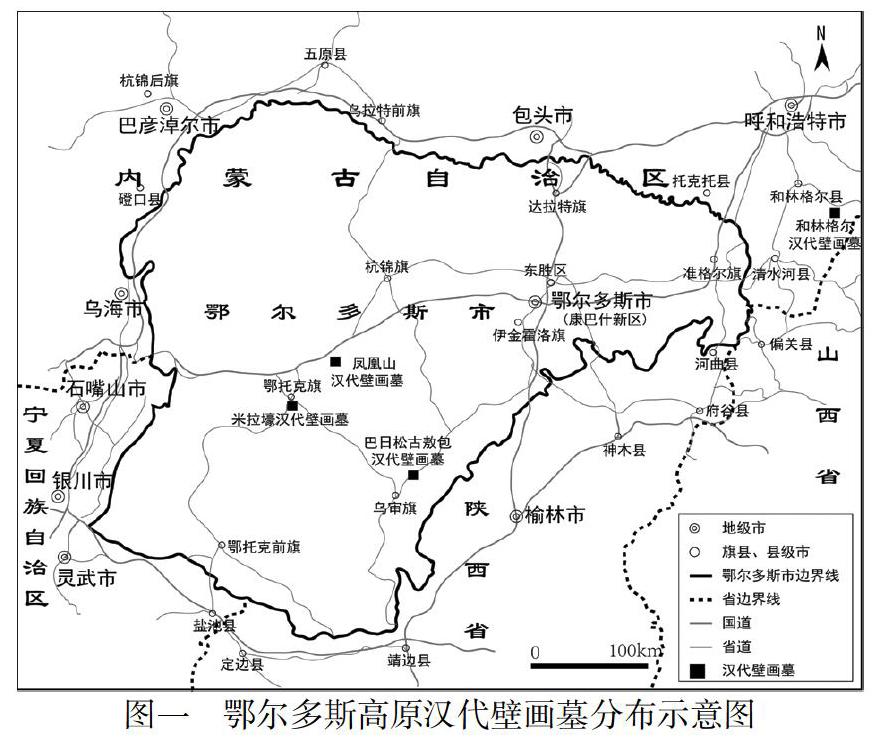

内蒙古鄂尔多斯地区目前主要考古发掘清理了三处汉代壁画墓(图一),其中鄂托克旗清理发掘两处,分别为凤凰山汉墓[1]、米兰壕(米拉壕)汉墓[2];乌审旗清理发掘一处,为嘎鲁图(巴日松古敖包)汉墓[3]。这些汉墓中的壁画色彩鲜艳、技法娴熟、内容丰富。这些留存至今的汉墓壁画是鄂尔多斯地区的珍贵文化遗产,深刻反映了汉代鄂尔多斯地区居民的生产生活状况和思想意识形态。

一、关于凤凰山汉墓的研究成果

1998年,主持凤凰山汉墓考古发掘的王志浩先生撰写了《凤凰山墓葬》简报发表于魏坚先生主编的《内蒙古中南部汉代墓葬》一书中,首次公布了凤凰山汉墓的形制、出土遗物、壁画等资料,该文还对壁画内容进行了首次解析,对墓主人身份作了初步推断。这篇简报准确生动、分析深入、推断准确,为以后对凤凰山汉墓壁画的研究打下了良好的基础。

2000年,张海滨在《试论中国境内东汉时期匈奴墓葬及相关问题》[4]一文中认为,凤凰山M1壁画反映内容曾被认为与南匈奴人有关,壁画所绘人物可能更与西羌人有关,这一点反映在墓中人物披发、高顶宽檐帽及帽插羽翎习俗方面,该文提出了对凤凰山汉墓族属的再认识,引起学界对该领域的重新审视。

2003年,马利清《内蒙古凤凰山汉墓壁画二题》[5]一文认为,凤凰山汉墓壁画中的两鬓垂发及同出的披发俑应该就是这里生活的南匈奴人及其后裔习俗的反映。从凤凰山汉墓壁画的整体风格以及墓葬形制和随葬品特征看,该墓应是典型的汉人墓。壁画中庄园、庭院、车马、百戏人物均是东汉庄园经济的典型特征。从执金(木)吾门吏的形象以及乘黑盖轺车和兵器陈设图分析,墓主人应是“御史、郡守、都尉、县长之类”的人物,可能是在南匈奴地区任职时习染了胡俗的汉族中下层官吏。该文肯定了王志浩《凤凰山墓葬》简报对墓主人身份的推断,并且通过深入分析指出壁画中的“独角兽和熊状怪兽”图应为“象人斗兕”图。论文分析深刻,对相关族属和墓主人的推断很有说服力,被广泛引用。

2010年,楊泽蒙《鄂尔多斯汉代墓葬壁画赏析》[6]一文对鄂尔多斯境内的汉代壁画墓壁画中出现的庭院、宴饮、百戏、出行、放牧、牛耕、武库、舞乐和弋射图进行了简要地说明。

2016年,鄂尔多斯博物馆出版的《北方草原古代壁画珍品》[7]一书,首次将凤凰山汉墓壁画的全部彩色画面呈现给社会大众,让读者首次深切地感受到了凤凰山汉墓壁画的细腻、生动、丰富、多彩。

2018年,西北师范大学戴亚伟的硕士学位论文《内蒙古中南部地区东汉墓壁画研究——以和林格尔和凤凰山汉墓壁画为例》在前人研究的基础上,通过历史学与具体画面细节解析的方法深入分析了凤凰山汉墓壁画的详细内容、庄园经济情况、农业生产、畜牧业与东汉时期鄂尔多斯地区历史的密切联系,并与和林格尔汉墓壁画进行了深入对比研究,该文分析深刻,所论多有创获。

作为鄂尔多斯历史考古研究工作者,笔者撰写此文希冀将凤凰山汉墓的基本形制、出土文物、壁画内容依据最新研究成果和学术共识全面展示给读者,总结凤凰山汉墓壁画独具特色的绘画艺术特点,并且结合鄂尔多斯高原汉代的历史社会状况、有史以来农耕经济与游牧经济的发展交汇情况、北方游牧民族与中原农耕汉族的交融情况对壁画进行深入地再分析,以期推动凤凰山汉墓壁画研究的进一步深化。

二、凤凰山汉墓的形制与出土随葬品

(一)凤凰山汉墓的形制

凤凰山汉墓座落在鄂尔多斯高原西部毛乌素沙漠北端,鄂托克旗木凯淖尔镇境内,该地为地势平缓的荒漠草原和丘陵地区。凤凰山相对高度50米,为红砂岩层结构,墓地开凿在岩层上,北依凤凰山,南临巴音淖尔。1987年进行全国第二次文物普查时,首次发现了一座出露地表的壁画墓,1990年进行了抢救性发掘。1992年10月,为进一步了解该墓地的文化性质及其时代,两次共清理墓葬13座。

墓群所在山坡土层较薄,墓室大多开凿在红砂岩层上,无坟冢,均为有斜坡墓道的洞室墓。墓道长度在5~20余米之间,宽多在0.8~1米之间。墓室多呈长方形。墓室大小有别,有的带有耳室,有的设龛,墓室顶部多呈硬山式顶。墓向多为东北向。

13座汉墓中出土壁画的为1号墓(图二),其形制为:平面呈十字形,墓向132度。墓口上下突出,似仿木结构。墓室为硬山式顶,墓底中间部分下凹,两侧起生土二层台,后壁正中凿一弧顶小龛。墓室四壁及顶部抹一层厚0.5厘米的白泥,其上绘满壁画。墓室长2.9米,宽2.7米,高1.36米;墓道长18米,宽0.86米[8]。

(二)凤凰山汉墓出土的随葬品

凤凰山汉墓出土有多种随葬品。釉陶器主要是黄釉褐陶,多素面,有的施几道弦纹,烧成火候较高,质地较为坚硬。器形有壶(图三)、灯、盘、炉、碗、罐(图四)、瓢(图五)、博山炉(图六)等。陶器以泥质灰陶为主,器表多绘彩,个别陶器涂白色或土黄色彩,彩绘图案以卷云纹、几何形图案为主;器形有壶(图七)、罐(图八)、碗、灯(图九)、井、灶(图十)、甑、盘、釜(图十一)、炉、水斗、陶柄、陶俑等。铜器及饰件有铜铺首(图十二)、盖工帽(图十三)、軎、铜扣、弩机(图十四)、水晶珠、五铢钱、乳钉纹带钮铜镜(图十五)等。

三、凤凰山汉墓中的壁画

凤凰山汉墓1号墓墓室所绘壁画,除漫漶不清者外,共有彩画10余组。壁画是先在壁上抹一层厚约0.5厘米的白泥,经压磨光亮后,再在上面作画。绘画颜料有石青、石绿、石墨、土红、土黄、赭石、朱砂等矿物颜料。壁画内容丰富,色彩艳丽,布局严谨,技法娴熟,造型生动,线条流畅,充分显示出男女人物不同的姿态及个性,极富生活气息。

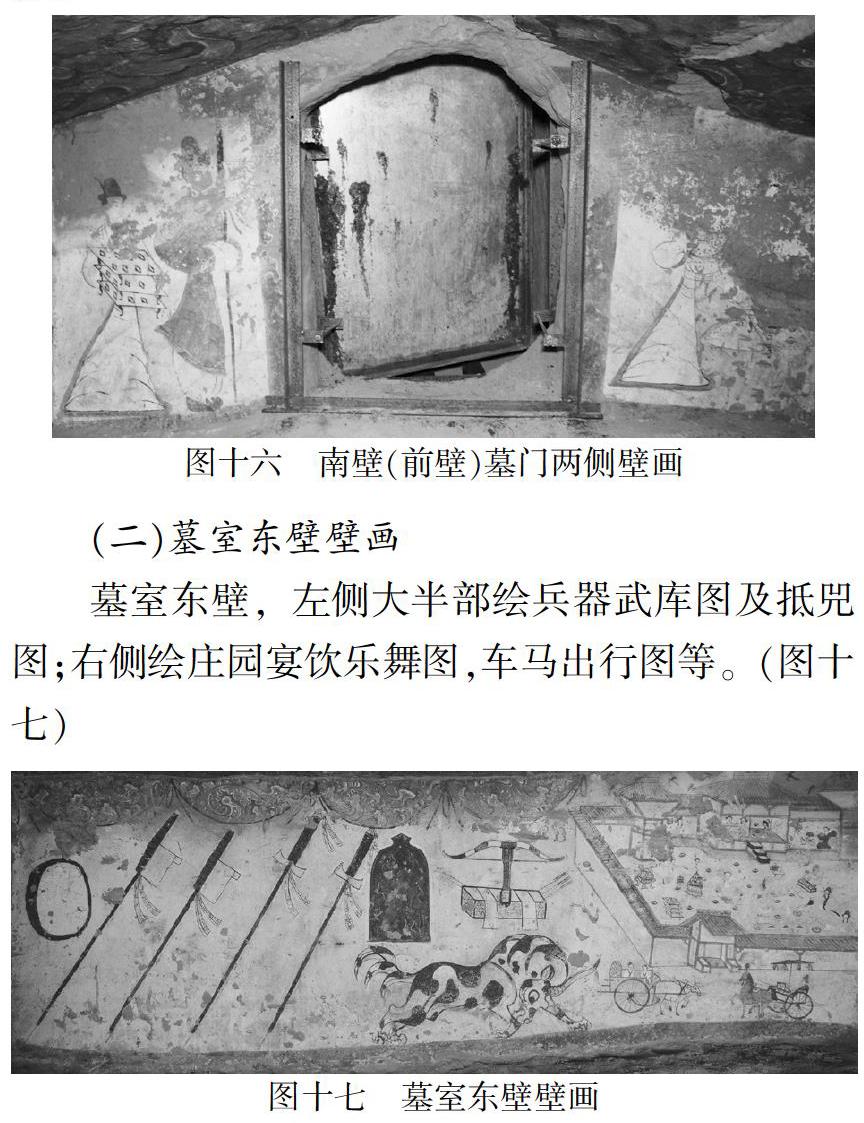

(一)南壁(前壁)墓门两侧壁画

前壁墓门两侧各绘2人(图十六)。左侧前立之人身穿黑衣,头戴宽檐高顶黑帽,内着白色单衣,外罩交领黑色长袍,下穿束口肥裤,双手合于胸前,怀抱一黑色棨戟立于门口。其后之人眉清目秀,头戴窄檐高顶黑帽,側插翎羽,身着束腰长裾曳地袍,手端三叠兽足几案,案上置满耳杯。

右侧站立一女性侍从。其头部已看不清,身着蓝色长裾曳地袍,双手端一彩绘陶罐。另一人似跪于几案边,胸部以上已经脱落,故衣饰、头饰不详。几上放置耳杯。墓门用黑色线条画出仿木结构门框。

(二)墓室东壁壁画

墓室东壁,左侧大半部绘兵器武库图及抵兕图;右侧绘庄园宴饮乐舞图,车马出行图等。(图十七)

东壁上方至庭院外绘垂帐,左侧悬挂一面鼓,黑色边框,白色鼓面。右侧以黑色绘斜插的两件棨戟和两把长剑。右侧绘一黑色盾牌,上有白色卷云纹。盾牌右边绘一箭匣,箭匣盖为黄色,四周绘以蓝彩,上用黑色线条勾画出卷云纹,箭匣两边各插箭三支,匣上悬置一弩弓,匣面搭两块白绢,在盾牌和剑匣下方绘一抵兕,形态与后壁所绘抵兕相同。

在武库抵兕图右边接着绘庄园宴饮乐舞图之左半,应与墓室西壁庄园宴饮乐舞图之庭院合为一完整庭院。院正面画四阿顶式房屋三间,房屋之间以游廊相连。院正面两角处各画一阙式望楼,余三面绘围墙,前墙两侧各开一门。屋内共绘10余人,屋内正厅有两身着右衽红袍、头戴贤冠的男性在几前做交谈状,旁边跪着红裙、头戴宽檐高顶黑帽的女性,帽侧插翎,脸两侧留有披发。左侧游廊内绘一着黄袍男性,跪地做弹琴状。正厅右侧屋内两人面面相对,一身着黄袍,双手扶几,跪于几前,一身着黑袍、头戴贤冠,双手上扬,作舞乐状。

庭院内绘鼎、炉、几、耳杯等物和杂耍、观赏人物八人。画面以一蹲式扬臂和炉上倒立者为中心,周围有弹琴、表演和观赏者。表演者有的赤膊、有的束髻,动作雄健有力、轻捷灵巧;观赏者背手静立,同屋内人作观望状。屋顶上有燕子飞来飞去。

东壁庭院庄园宴饮乐舞图下绘车马出行图,相向而行的牛、马车各一乘。牛车黑舆黑辕,驾一白牛,黑辔系于舆上。车内坐两人。靠前一人为御者,怀抱一鞭。后端坐一人为乘者。两人均身着淡黄色右衽袍,黑领黑袖,头戴宽沿高顶帽,帽侧插翎。两人相互交谈,悠闲自得。牛车之后,庭院左侧墙外,有一狗在追捕一兔。牛车对面画一轺车,黑盖、黑舆、黑辕、黑交络、黑辔,驾一匹黑缨枣红色马,御者黑衣,头戴宽檐高顶帽,手执鞭坐于车内。

(三)墓室西壁壁画

墓室西壁左侧绘庄园宴饮乐舞图之右半部,下侧残损,院角有弹琴舞乐场面。(图十八)人物头戴插有羽翎的圆顶宽檐帽。院角望楼外绘一台榭,以立柱和斗拱支撑。正面屋内绘两年轻妇人,一人半躺,一人服侍。妇人左右游廊内远近各站一人,头向正厅主人。台榭上绘六个人物,上空绘有五只白鹭,成一行飞行。人物中三名男子均戴贤冠,身着红色束腰长袍,两人举弓射向天空中的飞禽;另一人蹲于地下,正在拉弓上箭。台榭中央的三名女子,均戴宽檐高顶黑帽,帽侧插翎,两边二人身着红色长袍,中间一人身着蓝色长袍。三人均作舞蹈状,动作轻盈优美。其左侧有一盘角山羊,上骑一人,帽顶插双翎。台榭下绘一池塘,池塘两侧绘蓝色竖线条以表示围栏,水中有3只白鹭在游动。

池塘边绘一人在田间耕作,画面破损严重,仅存人物腿部、耕牛蹄足及犁铧,应为缺失的“二牛抬杠”耕作情景。其身后池塘边绘有一排树木,画面右侧绘高山放牧图,山体呈上中下三层分布,两个身着黑色衣服的牧人坐在山头上,头戴黑色宽檐高帽,手执短鞭放牧,山中有牛、马行走于山间树丛之中。天空及树上绘黑色鸟雀。放牧图上方绘有垂帐,与东壁左侧垂帐对应。

西壁左侧下方庭院外绘出行归来图,画一骑两乘。前为一导骑开道,马白色,骑者蓝衣、褐领、褐袖,头戴宽檐高顶黑帽。其后画一乘黑舆、黑辕、黑交络的轺车;车盖部分已漫漶不清;驾一匹枣红色马;马作奔驰状,黑缨;车内坐两男性,一为乘者,一为御者;乘者身着黑衣,头戴贤冠,留胡须,双手扶在舆上;御者身着红衣,头戴宽檐高顶帽,留披发,右手执鞭、辔。随后跟随一乘,无盖,车与前者相同,马为枣红色,作奔驰状;车内坐三人,右侧两人均身着褐色袍、头戴宽檐高顶帽,帽侧插翎;中间一人为执鞭御者;左侧另一人身着黑色袍,头戴黑帽,帽侧无翎。在导骑之前,绘迎面而来的狗、猪及鸟雀等,作欢喜雀跃状。

(四)墓室北壁(后壁)壁画

墓室后壁绘面分上、下二幅(图十九),上面一幅利用墓顶起坡处至背顶作画,画面呈扁三角形,画以卷云纹为地,正中有一身绘黑白相间双色斑纹的抵兕,体态类牛,爪如猛兽,垂首曲颈,后肢蹬直,与一黑色站立的熊状象人作抵触状,其下方画面呈长方形,上面用黑线画出一横杆,杆上附数环,挂以红色半月形垂帐,帐面在红地上用黑、白、蓝三色绘卷云纹,垂帐下正中绘一门洞,门框用黑色线条画出榫卯结构门框及门簪,以赭石绘出较为写实逼真的门框木纹。左框上方用黑色绘有透视效果的长方形物,上绘黑色“T”形图案。

门洞左边站门吏两人,前者身着黑色右衽长袍,内着红色中衣,头戴宽檐圆顶帽。帽侧插一羽翎,左臂搭一件蓝色袍;后一人身着浅绿色右衽长袍,内着白色中衣,帽与前者所戴相同,双手合于胸前,怀抱一吾,外罩红色袋囊,上用红、白色绘卷云纹。门洞右边站立门吏一人,身着黑色右衽长袍,内着红色中衣,头戴黑色卷檐圆顶帽,双手合于胸前,怀抱一吾,袋囊黑色。其身后跟随一犬,犬呈蹲踞状,黑色、立耳、口微张,翘尾,颈系一绳。

(五)墓顶壁画

墓顶绘星象月宫图(图二十)。黑色天空,用白色绘出星、云及月亮。星大小不一。月中绘有玉蟾和玉兔[9]。

四、凤凰山汉墓壁画的绘画艺术特色

凤凰山汉墓壁画作为珍贵的历史文化遗产,因其地域和民族特色,在鄂尔多斯乃至整个中国北方的绘画史、艺术史上具有重要的价值和意义。

(一)题材内容涵盖天地、包罗万象

凤凰山汉墓壁画的题材内容概括起来可分成以下几类:

1.宇宙天象与各种仙灵祥瑞组成的天堂仙界景致,如祥云、玉兔、蟾蜍、抵兕等;

2.墓主的个人经历和与之相关的家居生活场景,如庄园、庭院、宴饮、乐舞、杂耍、武库、车马出行、农耕游牧等。其图像涉及当时的思想、信仰、宗教、神话、军事、政治、礼仪及至社会生活的方方面面,堪称一部用圖像编写的汉代历史巨著。

(二)布局严谨有序,构图充满张力和气势

在凤凰山汉墓壁画中,反映现实生活的画面都安排在墓室四壁,天空仙界图像基本上都位于墓室顶部,这种全景式的构图,主要表现日月天象和神灵构成的天堂,景象壮观。凤凰山汉墓壁画还采用了分层、分栏式的构图,东汉中晚期墓室壁画内容丰富、图像庞杂,为了使图像内容得以清晰表达,通常采用这样的布局、结构。凤凰山汉墓壁画将内容分为墓顶、前壁、后壁、东壁、西壁五部分,在东壁、西壁又分为上下两层,上层是连续的庭院宴饮百戏图,下层是车马出行图。

凤凰山汉墓壁画的构图基本上采用了传统的散点透视原理,即用游动性视点描绘和表现物象。武库抵兕图、车马出行图、农耕游牧图均采用了正视平列法构图,即采用全正面视线,把所表现的物象列置于一条水平底线上,画面完全没有纵深和层次,是一种纯平面的结构,这种形式贯穿于汉墓壁画的始终,也是最普遍和最常见的形式。庭院宴饮百戏图采用了鸟瞰式散布法构图,即采用一个高视点,把俯瞰到的物象错落有致地安排、布陈于一个画面中;这种透视法则和构图形式,使物象脱离了水平线,一方面大大增加了画面的容量,使空间得到了充分、有效利用;另一方面,虽然缺乏焦点透视的科学性,但同样使画面的空间感和纵深效果骤然大增;这种方法多用于大场面的营造,主要表现在府邸院落和望楼庄园等建筑群落的描绘上。壁画造型中紧劲连绵、富于动感和节奏之线条的作用,使画面产生出生命的张力和充溢饱满的气势[10]。

(三)线条的流动飞扬和色彩的丰富热烈

以线造型是中国传统绘画最主要的特征之一,汉代绘画秉承了创立于战国时代的这种绘画表现方式和手法,并在实践中不断地予以完善,使这种具有鲜明民族审美特征的绘画传统得以发扬光大。在汉代墓室壁画中,线条同样是造型的主要手段和画面的立骨之本。凤凰山汉墓壁画中的线条具有以下特点:线条种类和形式更加丰富多样,表现力度也随之不断加强和深化,汉墓壁画中的线条丰富而有变化,各种不同质感的线条的交错使用,自然增强了个体物象本身的塑造力度,使物象具有了一定的真实感和生命力。对线条的把握更趋纯熟、老练,因此画面中的线条显得自然、流畅,毫无滞涩之感。熟练而高超地运用线条的技能,通过一些细小处线条的粗细、转折、顿挫就能把人物、动物的动态、神情刻画得惟妙惟肖,使物象变得更加自然真实、生动传神。线条还起着连接情节、营造画面氛围的作用,画面中婉转流畅、紧劲绵延、抑扬顿挫、充满活力的线条前后呼应、上下关照,可以把孤立、分散的物象有机联系和统一在一起,使整个画面产生出强烈的流动飞扬之感和富于节奏的韵律。

虽然凤凰山汉墓壁画中,线条在画面中占据着主导地位,但是作为辅助手段的色彩运用同样有着不容忽视的作用。一方面色彩本身具备有造型的功能,另一方面色彩在很大程度上又弥补了线条造型的不足之处,对提高造型能力起着非常重要的作用,在色彩在营造画面的环境、烘托情节的气氛上也有着不可替代的重要性。凤凰山汉墓壁画的色彩都非常丰富、热烈,经常使用的色彩有黑、白、朱、赭、紫、蓝、黄、绿等色以及由这些颜色调配而成的中间色。画工们对色彩的运用显得极其纯熟自如,并且掌握了色彩的对比和协调原则。色彩的使用通常都很巧妙和谐,或浓重沉稳、或清新明亮、或热烈奔放,其轻重、浓淡、冷暖关系都处理得自然得体。

凤凰山汉墓壁画的绘画艺术特色非常突出,成为汉代北方壁画的典型代表,代表了鄂尔多斯高原蒙元时期之前绘画的最高水平。

五、壁画中体现的庄园经济发展状况

东汉时期,随着豪强地主势力的发展,形成了庄园经济。庄园是国家官吏、封建地主贵族和豪强地主管理内部事务的一种组织形态,具有严格的管理体系,它以土地为依附,以地租和实物为剥削形式,内部是一个封闭的、自己自足的经济实体,庄园是一个以农业、手工业为主导兼有各种副业生产的经济单位[11]。庄园就是东汉时期社会经济发展不均衡和贫富分化的典型表现形式。庄园里面有农业生产、池鱼畜牧、重楼大屋等,庄园里还栽种树木成林,饲养了不少家禽家畜,是一个自给自足的实体,这些要素共同构成了一个完整的庄园,为庄园主提供了可靠的生活来源和食物保障。

两汉时期是地主庄园发展成熟的时期。东汉时期地主庄园不仅在中原地区早已出现,而且在内蒙古地区的墓葬壁画中就已出现。如凤凰山汉墓壁画中的庄园图,间接地说明了中原地区对鄂尔多斯地区经济的影响,当时鄂尔多斯高原封建地主庄园的发展已达到相当的规模,凤凰山汉墓壁画就比较全面地反映了汉代庄园的布局:地主庄园里面有亭台楼阁,畜养着马、牛、羊、猪、狗、鸡等家禽家畜。庄园中还有供庄园主放牧的牧场,有经营渔泽的池塘。

凤凰山汉墓壁画中的地主庄园是当时鄂尔多斯地区庄园的典型代表。里面所描绘的内容基本接近史书的记载,真实地再现了东汉时期经济的繁荣发展。从凤凰山墓葬壁画中的庄园图可以了解到,壁画中有反映中原民族与当地游牧民族间经济交融的情景。中原传统的牛耕方式与鄂尔多地区以放牧为主的生产方式在同一幅壁画中出现,从侧面深刻体现了中原地区与北方各民族地区间经济、文化的交流和民族的融合。

凤凰山汉墓壁画中的庭院宴饮百戏图,主要以表现墓主人饮酒行乐,娱乐的场面有关,从图中的射弋图和凭栏观鱼等场景可以看出,这些建筑多为墓主人娱乐所用,这种场景确实是一种田园生活的真实写照,展现了一幅文人雅士游乐嬉戏的场景。凤凰山汉墓壁画中的庄园图包含了与庄园主生活密切相关的生产活动和其他日常活动,从庄园中发达的经济可以间接反映出汉代经济的大发展和大繁荣。

六、壁画中的农耕经济与游牧经济交融元素

(一)壁画中的农耕图与鄂尔多斯高原的农耕经济发展史

鄂尔多斯高原旧石器时代的古人类普遍采用狩猎、采集等生产方式。到新石器时代,开始出现了刀耕火种的原始农业经济生产方式。朱开沟文化时期,出现了第一次社会大分工,游牧经济开始从农耕经济中分离出来,游牧经济和之后的游牧民族登上了中国北方的历史舞台,鄂尔多斯高原因此也孕育了众多的北方游牧民族[12]。秦朝时期,秦始皇派大将蒙恬修長城、通直道,北逐匈奴,将鄂尔多斯高原并入版图,在这里设置郡县,移民屯垦,开始了对鄂尔多斯高原的第一次农耕经济大开发,鄂尔多斯高原成为肥沃的“新秦中”[13]。西汉武帝时期,出现了“天下殷富,财力有余,士马强盛”的繁荣局面,对匈奴进行了几十年的战争,其中最重要的就是收复鄂尔多斯的河南战役。公元前127年,汉武帝派车骑将军卫青从云中向西出击,卫青转战数千里,一举肃清了鄂尔多斯地区的匈奴势力。匈奴右贤王被迫退出鄂尔多斯,不得不远走漠北,从此“漠南无王庭”。

汉武帝派大将卫青收复河套后,随即又对鄂尔多斯地区实行屯垦政策,汉王朝通过政府的力量,在那里设置郡县、移民实边、屯田等方式推进农业生产,大大加深了中原农耕文化对鄂尔多斯地区经济与文化的影响,同时,把中原先进的农业耕作技术也相继带到鄂尔多斯地区。随着大量匈奴人内迁到中原地区,他们在从事以游牧生产为主要生产方式的同时,逐步向汉人学会了农业耕种技术,这种举动带来了鄂尔多斯地区农耕经济的快速发展。

自西汉中期以后,铁犁的大量出现是这一时代铁农具的一大重要进步。凤凰山汉墓壁画中的农耕图,跟铁犁的普遍使用有着极大的关系。农业一直在中国历史上各行业发展中占据主要地位,凤凰山墓室西壁壁画中的牛耕图,反映了鄂尔多斯地区在当时已经有农耕生产活动,并且牛耕技术有一定程度的发展。与其同时代的鄂托克旗米兰壕汉墓壁画、乌审旗嘎鲁图汉墓壁画和呼和浩特市林格尔汉墓壁画中所使用的耕作方法,就是一人驱使两头牛在田间耕作,就是所谓的“二牛抬杠”耕种方式[14]。据此推断,凤凰山墓室西壁壁画中的牛耕图也是“二牛抬杠”耕种图所保留下来的局部。(图二十一)

从这些壁画中可以看到,当时鄂尔多斯地区已经普遍使用牛耕技术来进行农业生产,同时,透过壁画中的庄园经济图,还可以看出在东汉时期鄂尔多斯地区农业经济大发展、大繁荣的情景。

(二)壁画中的放牧图与鄂尔多斯高原的游牧经济发展史

鄂尔多斯高原自朱开沟文化时期以来,由于环境向干、冷变化逐渐恶化的自然条件的制约,朱开沟古居民适时改变土地的利用方式及经济结构,社会经济由农转牧或半农半牧。由此,中国北方畜牧游牧经济的雏形,首先在鄂尔多斯地区从原始农业经济中分离出来,完成了人类历史上的第一次社会大分工,这在中国古代社会发展史上具有划时代的意义[15]。随着游牧经济的发展,鄂尔多斯高原孕育了众多的北方游牧民族,夏朝时期生活在鄂尔多斯地区的主要是朱开沟文化古人类,可能就是史书上记载的熏育或鬼方。商朝时期生活在这里的是羌,活动于今鄂尔多斯西部,商武丁曾命其妃子妇好妣辛征讨羌。西周时期,猃狁屡犯周地,周宣王曾大举征伐猃狁,两次战争均在鄂尔多斯南部进行,并派大将南仲筑朔方城,该城可能在鄂尔多斯西北杭锦旗一带[16]。春秋时期,戎狄居于鄂尔多斯南部无定河一带,林胡、楼烦也进入鄂尔多斯高原[17]。战国时期,在阴山河套一带发展起来的匈奴吞并了鄂尔多斯高原上的白羊、楼烦、林胡等游牧民族,成为战国秦汉时期与中原农耕王朝形成对峙的强大游牧帝国。熏育、羌、戎狄、猃狁、白羊、楼烦、林胡、匈奴等游牧民族的主要生产方式就是从事游牧经济,而鄂尔多斯高原就是他们游牧的水草丰美之地。

凤凰山汉墓壁画中绘有高山放牧图,此外,凤凰山邻近的乌兰镇米兰壕汉墓中、嘎鲁图汉墓中、呼和浩特市和林格尔汉墓也绘制有一组放牧图。反映了汉代鄂尔多斯地区曾牧养着各种牲畜,并且这里游牧业发展历史悠久。生活在这里的南匈奴牧人是逐水草而居的游牧生活方式,而生活在这里的汉人、汉化的南匈奴人是定居的农耕生活方式,当然这些游牧的南匈奴牧人和犁耕的定居农民都为庄园地主生产和服务,总得来说,凤凰山汉墓壁画反映了鄂尔多斯高原亦农亦牧的经济方式。

鄂尔多斯高原气温适宜、干燥凉爽、适合牧草生长,因而发展游牧经济是这里首选的经济模式,因此畜牧业发达。加之鄂尔多斯地区,人口稀少、土地广阔,自商周以来就有着久远的放牧习惯,自然条件和历史原因为这里发展游牧经济提供了得天独厚的条件,使得这里成为畜牧业生产的天堂和游牧民族成长的摇篮。

凤凰山壁画中出现了一些射猎(射弋)图。射猎在古代中国被认为是一项重要的体育活动,在社会中有着重要的作用。狩猎活动是这些地区习惯性和娱乐性的活动。正如凤凰山汉墓壁画中望楼台榭上所绘的射弋图,表明射箭活动已经渗透到社会生活的方方面面。鄂尔多斯高原南端正好是年降水量400毫米上下的分界线,也是我国牧区和农区的分界线[18],在这条分界线上,2000年以来,年降水量400毫米线在南北摆动,牧区和农区的分界线也在南北摆动,自古以来鄂尔多斯高原就是北方草原民族的游牧天堂,而鄂尔多斯高原以南地区是中原农耕王朝的粮食产区,两种不同的生产生活方式这里碰撞、交融,形成了鄂尔多斯高原农耕经济与游牧经济的交汇、宜农宜牧的社会经济模式。

七、壁画中的北方少数民族与汉族融合元素

(一)凤凰山汉墓壁画中墓主人的身份和族属

凤凰山汉墓壁画中墓主人的身份和族属是专家学者们特别关注和深入研究的重要课题。《内蒙古中南部汉代墓葬》一书中《凤凰山墓葬》[19]一文中认为:凤凰山墓群壁画墓的发现,为研究鄂尔多斯地区东汉中期墓葬增添了新的材料。壁画内容多以墓主人饮酒行乐、歌舞射猎、车马出行等为主题,表现为一种悠然自得的情趣。墓主人的身份,从随葬品中的弩机和壁画兵器陈设图分析,墓主人可能为男性。出行图中墓主人乘的黑盖轺车,门吏所执者应为木吾,《古今注》曰:“御史、校尉、郡守、都尉、县长之类,皆以木吾为焉。”墓主人应属这个阶层。壁画中的庭院、出行、武备、放牧等画面,表明其除带有浓厚的中原东汉时期庄园经济特征外,还表现出边疆农牧交错地带的地域和民族特色。

张海滨在《试论中国境内东汉时期匈奴墓葬及相关问题》[20]一文中分析:凤凰山M1壁画反映内容曾被认为与南匈奴人有关,重新审视,壁画所绘人物可能更与西羌人有关。反映在墓中人物披发、高顶宽檐帽及帽插羽翎习俗方面。马利清在《内蒙古凤凰山汉墓壁画二题》[21]中分析:凤凰山汉墓壁画中的两鬓垂发及同出的披发俑应该就是这里生活的匈奴人及其后裔习俗的反映。从凤凰山汉墓壁画的整体风格以及墓葬形制和随葬品特征看,该墓应是典型的汉人墓。壁画中庄园、庭院、车马、百戏人物均是东汉庄园经济的典型特征。从执金(木)吾门吏的形象以及乘黑盖轺车和兵器陈设图分析,墓主人应是“御史、郡守、都尉、县长之类”在南匈奴地区任职时习染了胡俗的汉族中下层官吏。

公元48年,匈奴分裂为南北两部,南匈奴归附于汉,其部众四五万人入居塞内,南匈奴的单于庭帐就设在西河郡美稷县,即今鄂尔多斯市准格尔旗的纳林古城[22]。鄂尔多斯地区成了南匈奴的政治、经济中心。南匈奴的归汉,使汉匈的友好关系得到更大的发展。此后至东汉时期,鄂尔多斯高原一直都属于汉王朝和南匈奴的属地。通过发式、帽式以及车骑仪卫等方面的分析,笔者基本认同马利清在《内蒙古凤凰山汉墓壁画二题》中的观点,即凤凰山汉墓壁画中的人物应多为南匈奴人,墓主人应是“御史、郡守、都尉、县长之类”在南匈奴地区任职时习染了南匈奴胡俗的汉族中下层官吏。

(二)壁画中的马形象与墓主人的社会地位

马作为一种既能耕地又能骑乘的牲畜,出现在凤凰山汉墓壁画中,反映了马在墓主生前生活中作用之大,主要体现在车马出行、生产和生活等方面。车马仪卫是封建统治者身份等级的重要象征,汉代的上下级官吏,都有数量不等的马匹用来做车骑仪卫,借此来显示不同身份和等级。凤凰山汉墓中有大量的车骑出行图,庭院图中描绘了牛,马车各一乘,车上载有墓主,描绘的应为墓主生前出行的生活场景,壁画借此来反映墓主的身份等级。

内蒙古地区自古以来就是出产良马的地方,这里牧场广阔,水草肥美,是放牧的理想之地。生活在这里的匈奴人,随着畜牧而转移,其畜产主要是马、牛、羊、驼、驴、骡等等[23]。凤凰山汉墓壁画里出现的马似乎都是经过改良过的马,不管是游牧图中的马,还是驾车的马也好,都体现出了良马的很多特征。凤凰山汉墓壁画中驾车的马的形象,不像一般看到的驽马,这匹马昂首嘶鸣,四蹄飞奔,把天马的特征表现得淋漓尽致。(图二十二)汉代壁画中的车马出行图是秦汉以来社会制度的一种反映,通过车马的数量及出行的规模可以大致判断墓主人的身份和等级,是墓主生前社会生活经历的艺术再现,同时也是汉代历史的真实写照。凤凰山汉墓中多处良马、天马特征元素表明了墓主人的身份和地位以及当时地主庄园经济的富裕发达。

鄂尔多斯高原由于相对独立的地理优势和极其优越的交通位置,加之平坦的地貌、肥美的水草,成为北方草原民族的战略要地和游牧天堂,历史上鬼方、羌方、戎狄、林胡、楼烦、义渠、匈奴、鲜卑、突厥、党项、契丹、女真、蒙古等民族都占据过这一地区,鄂尔多斯高原成为当时北方游牧民族的根据地和大本营。也因为这样,鄂尔多斯成为中原农耕政权与北方游牧部落经济贸易、文化交流、民族融合的焦点地区。凤凰山汉墓壁画中的南匈奴与汉族胡汉交融、民族融合场面正是汉代这种交流、融合的真实写照。

凤凰山汉墓壁画色彩鲜艳,技法娴熟,内容丰富,既富有中原汉文化气息,同时又具有少数民族特色。壁画由石青、土黄、赭石、石绿和朱砂等天然矿物颜料绘制而成。内容有出行图、庭院图、宴饮图、百戏图、射弋图、围猎图、放牧图、牛耕图等。放牧图与牛耕图共存说明了汉代鄂尔多斯宜农宜牧,既有农耕业,也有游牧业。画中人物既有汉族也有少数民族,画中建筑为典型定居生活的庄园经济,体现了多民族杂居融合的场面。而出行、宴饮、百戏等壁画反映了汉代鄂尔多斯地区庄园地主生产生活的丰盈富足。凤凰山汉墓壁画堪称鄂尔多斯地区汉唐时期绘画艺术的巅峰之作,是真实展现汉代鄂尔多斯居民生产生活状况的生动影片,具有不可替代的历史、文化和艺术价值。

参考文献:

〔1〕〔8〕〔9〕〔19〕魏坚.内蒙古中南部汉代墓葬[M].北京:中国大百科全书出版社,1998.

〔2〕高毅,王志浩,杨泽蒙.鄂尔多斯史海钩沉[M].北京:文物出版社,2008.

〔3〕烏审旗文物局.乌审旗文物志[M].内部资料,2012.

〔4〕张海滨.试论中国境内东汉时期匈奴墓葬及相关问题[J].内蒙古文物考古,2000(05).

〔5〕马利清.内蒙古凤凰山汉墓壁画二题[J].考古与文物,2003(02).

〔6〕杨泽蒙.鄂尔多斯汉代壁画墓赏析[J].鄂尔多斯文化,2010(02).

〔7〕鄂尔多斯博物馆.北方草原古代壁画珍品[M].三秦出版社,2016.

〔10〕贺西林.古墓丹青——汉代墓室壁画的发现与研究[M].陕西人民美术出版社,2001.

〔11〕何天明.试论东汉时期的封建庄园[J].内蒙古师大学报,1984(01).

〔12〕〔15〕內蒙古自治区文物考古研究所、鄂尔多斯博物馆.朱开沟——青铜时代早期遗址发掘报告[M].北京:文物出版社,2000.

〔13〕〔16〕陈育宁.鄂尔多斯史论集[M].宁夏人民出版社,2002.

〔14〕刘兴林.牛耕起源和早期的牛耕[J].中国农学史,2016(02).

〔17〕鄂尔多斯大辞典编纂委员会.鄂尔多斯大辞典[M].呼和浩特:内蒙古人民出版社,2009.

〔18〕苏秉琦主编、张忠培、严文明.中国远古时代[M].上海:上海人民出版社,2010.

〔20〕张海滨.试论中国境内东汉时期匈奴墓葬及相关问题[J].内蒙古文物考古,2000(05).

〔21〕马利清.内蒙古凤凰山汉墓壁画二题[J].考古与文物,2003(02).

〔22〕史念海.鄂尔多斯高原东部战国时期秦长城遗迹探索记[J].文物与考古,1980(01).

〔23〕安忠义.汉代的养马业及对马种的改良[J].农业考古,2006(04).

(责任编辑 孙国军)

Abstract: This paper uses the latest research results in the past years to summarize and describe the shape, structure, burial objects and general situation of the murals in the Han tomb in Fenghuangshan, ertok banner, ordos city. This paper deeply analyzes the painting artistic characteristics of the murals, such as the theme and content of the murals cover the world and everything, the layout is rigorous and orderly, the composition is full of tension and momentum, the flowing and flying lines and the rich and enthusiastic colors. By Fenghuangshan mountain with the ordos plateau of the Han Dynasty history writing vivid fresco content combined analysis, dialysis the ordos plateau during the eastern Han Dynasty paintings is a reflection of the manor economy development condition, farming and nomadic economy convergence is produced or economic form, south of exchanges between the Huns and the Han nationality fusion the basic historical facts such as social national conditions and characteristics of social development, highlighted in the phoenix mountain in ordos plateau and north China irreplaceable important historical, cultural and artistic value.

Keywords: Fenghuangshan Han Tomb Murals; Manorial Economy; Integration of Farming and Nomads Cultures; Relationship between Hu and Han