转型与重建:艺术介入下的公共空间

2020-10-29王甦

王 甦

在现代化和城市化的进程中,中国城市的面貌发生了很大的变化,人们的生活水平也得到了显著的提高。与此同时,公共空间已成为现代城市公共生活和公共文化的物质载体,也为市民与城市之间建立了联系,能提高市民对城市本身、本地社区的认同感。然而现代城市的发展也带来了新的问题和新的挑战,在城市空间扩大和更新的过程中,城市的真实面目逐渐模糊,虽然现代城市建筑高楼越来越多,但市民对他们所处的城市越来越陌生,原来城市的人情味和市井味也渐渐消失。由此,需要对城市化进行一定的反思。

如今,艺术获得了人们越来越多的关注,逐渐介入日常生活,而不是仅仅需要观众们到美术馆或者剧院去观看。改变城市空间更多时候是在行动与美学相互融合时,这种行动就具备了某种视觉的“合法性”。艺术家作为美学技能的掌控者对现代城市空间来说有特别的意义。当下的艺术还开启了另一种公共空间的可能性,汉娜·阿伦特的“公共”定义极大地扩展了公共空间的意义,她认为同一时刻的“在场”是共享的关键,参与者从中获得了真实感和存在感。①[德]汉娜·阿伦特:《在过去与未来之间》,王寅丽译,南京:译林出版社,2011 年,第32 页。格鲁则继承了阿伦特的公共观点,并这样表达:公共空间的关键在于共同体验和共同情绪,在于人与人的“相遇”,即使这种相遇是跨越时空的②[法]格鲁:《艺术介入空间——都会里的艺术创作》,姚梦吟译,桂林:广西师范大学出版社,2005 年,第28 页。。而艺术恰恰具备了这种能力。

一、从“涂鸦”到“大黄鸭”

“涂鸦(Graffiti)”是一种典型的公共艺术。如果说城市是一种“文本”,那么涂鸦就是一种“书写”方式,公共空间中文字和标志的喷涂、墙壁画等都是这种涂写技术的体现。以涂鸦为代表的街头艺术是一种首先在西方国家城市中兴起的文化现象,它起源于美国纽约的布鲁克林区,起初被当地的帮派作为划分地盘之用,后来渐渐发展成熟,形成一套独特的艺术语汇。从涂鸦的来源看,它属于一种青年亚文化,凸显着一种叛逆的姿态;同时,涂鸦也可被有目的地使用;因其具备的亚文化属性,在西方资本主义国家常被用于进行反战、和平主义、性别、政治讽刺的符号表达。对于公共空间来说,涂鸦也有其特殊作用,例如,西方城市中商业化和消费主义对城市公共空间的“侵占”,以城市里的广告牌为代表,用一种篡改、挪用广告牌和墙壁涂鸦的方式,构成对原有城市空间表达的“侵占”。这种现象在文化研究领域被称为“文化反堵”①Arif H.Culture jamming:activism and the art of cultural resistance.International Journal of Performance Arts and Digital Media,2018,14(2):229-231.(Culture Jamming),即喻指用一些非资本的文化符号将资本主义的文化表达“堵住”,目的是不让资本主义的文化传递得那么畅通无阻,因而可用于反抗资本主义文化,尤其是消费化的霸权与宰制性力量。在现代资本主义城市中,资本、政治权力运用广告招牌、布告板、霓虹灯等技术,在公共空间中进行着“涂写”,呈现着公共空间的样态和符号。与“文化反堵”现象相似,一些有组织的涂鸦者们作为市民,在汹涌的商业文化城市空间的空隙中寻求改造城市环境的空间。对于这些用书写、涂写的方式改变城市空间的努力,萨班萨德进行了很好的总结:“涂鸦与装饰着公共空间的其他东西不同,它不向我们兜售新款鞋子或是刚上市的低糖啤酒。街头艺术并不简单,它是一种抵抗,抵抗商业广告对于我们视觉上的主宰,这种主宰即将被打破。”②Douglas,G.The Art of Spatial Resistance:The Global Urban Network of Street Art.Unpublished Ph.D.dissertation,London School of Economics,2005:8.但即便如此,涂鸦的反主流、亚文化意义就注定其叛逆属性。

涂鸦艺术在西方国家作为一种广为接受的大众文化已然取得了成功,部分原因是其经过了长时间的发展。例如,德国柏林墙上的涂鸦,已成为一种反强权、反隔离的宣言。在中国,涂鸦艺术远非一种被广泛认可的大众文化,仅零零星星见于城市的角落;中国城市涂鸦艺术技巧的诉求和表达的不明确性也削弱了其“合法性”。即便这样,人们还是可以寻觅到几位巧妙利用涂鸦技术的艺术家。在中国的城市中,知名度较大的涂鸦者是曾灶财。曾灶财以在城市里偏执的涂画行为而著称,其“涂鸦式”的书法虽然方正有力,但是与传统书法艺术差别甚大,曾灶财的涂鸦中反复出现的主题是:他本人的名字、身份和家族。通过涂鸦行为,他不断在香港这个现代化都市中留下自己的印记。公共空间通常是拒绝个体表达的,它是一种更为宏大的表达载体,但曾灶财的涂鸦行为展现了公共空间的可能性。然而曾灶财“涂鸦式”的书法,也难以逃脱被商业化的命运。曾灶财成为中国香港大众文化的代表人物,不少电视剧、歌曲都以他为原型进行创作。

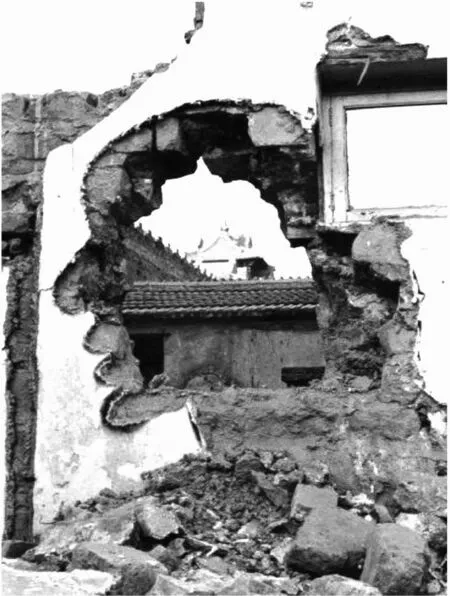

中国的城市曾不断出现各种各样的涂鸦。然而,在中国内地城市中最好的涂鸦作品,并没有西方涂鸦那种亚文化和政治内涵,它们大多是对城市更新进程和高速城市化的回应。在城市更新过程中,人们常常能看到即将拆除建筑上用红圈圈起的“拆”字。在 20 世纪 90 年代的北京,艺术家张大力创作了一组具有开创意义的题为《对话》(《民工》)的艺术作品(见图1)。张大力按照自己的原型用简单粗糙的黑色线条,勾勒出人头的侧脸,在被拆除的四合院的残迹上,人头的厚嘴唇微微张开,似乎想要说些什么。对作品中人头的理解可以是多样的:它可以代表着艺术家自己,也可以代表艺术家自己,还可以代表那些在城市化进程中,经历了家园巨变、沉默着的无数个体。除了“人头”这个符号之外,还使用过经典的“AK-47”自动步枪的形态来表现城市化中的暴力,使用黄金的纯度“18K”则象征了城市中的一种资本和物欲。在创作过程中,张大力找来民工,将人头所在的墙壁凿穿,透过这个洞可以看到后面的现代建筑,这也是他的“神来之笔”。在20世纪90年代,城市中一夜之间出现的巨大人头,已经成为一种叛逆的符号,它也是对城市的一种回应。

图1 张大力《对话》

图2 施政和Seth《沉睡的少女》

拆迁建筑上的涂鸦于2014年冬季又重现于中国的城市之中,它是艺术家的组合:中国的施政和法国的Seth开始在上海市康定路600弄的废墟上进行涂鸦①范洁:《涂鸦者施政:废墟中蕴含希望》,《新民晚报》2015 年1 月25 日,第A20 版。。与张大力《对话》系列涂鸦强烈的叛逆意识不同,施政和Seth试图让市民们重新发现城市中的美好和记忆。“沉睡的少女”(见图2)是他们流传最广的一组作品:断壁残垣上,躺着身着中国传统服饰的少女。这位少女很容易让人联想到居住在城市中人们的美好与柔情,但“少女”随着建筑的拆除而永远沉睡,不知何时才能醒来。区别于真正涂鸦艺术的,则是城市中的“乱涂乱画”现象,例如城市张贴的小广告等。在一定意义上,即使是乱涂乱画也是一种表达。办证与发票反映了某些缺乏专业谋生技能的人,用张贴小广告的方式谋生,这也是一种隐蔽的地下经济。这种表达因为缺乏真正的美学技能,不融于现代城市。因此,微观上的涂鸦技术既是地域的,也是文化的,它也是一种只能被少数人掌握的技术。

涂鸦作为一种已经成熟的艺术,形成了自有的“话语系统”。但不可忽视的是,作为一种青年亚文化与叛逆精神的涂鸦,已然“变老”。现在,涂鸦已变成了一种时尚的符号,代表年轻、流行,被印于服饰上。涂鸦也是一些装饰公司承接的业务之一,是商业竞争中增加吸引力的一种手段。这些反映出现实中涂鸦的“叛逆”姿态已经全然消失了,被限制在一个固定场所之内的涂鸦,似乎已经丧失了那种个体、亚文化的表达能力。人们主张恢复涂鸦原初的精神,不仅期望保留崇尚个人表达的城市公共空间,也要与商业文化所吸纳的那一整套涂鸦语汇相抗争。这是曾灶财不拘一格的城市涂鸦给人们的启发,让涂鸦作为一种公共空间的表达方式,成为了一种与现代城市美学截然不同的美学。

涂鸦都是在平面上,还可以向上、向空间中延伸出另外的艺术形式。例如雕塑、装置艺术等,都能成为改变原有空间表象特征的工具。大黄鸭(Rubber Duck)属于一种装置艺术作品,由荷兰艺术家弗洛伦泰因·霍夫曼2007 年创作,其样式为一种较大型的放在浴缸中的橡胶鸭子玩具。有学者曾指出,大黄鸭为冷漠的现代城市空间增加了些许的温馨感和童趣,也唤醒了观者的童年记忆。在北京,大黄鸭曾以颐和园宫殿为背景:其意味着一种古老的记忆,同时又是一种集体的记忆。将大黄鸭置于这些地方,并没有破坏原有的建筑,却构成了一种空间表意。引入大黄鸭也可以视为北京市政府积极拥抱全球化的努力。

北京地铁14 号线站点处有一组柳青创作的名为《G4472·新世界》的雕塑作品(见图3),刻画了乘坐地铁的8 位乘客(看报纸的老年男士、怀抱书包的青年男子、商务人士、背着书包的小女孩、老者、玩手机的年轻女孩、外国人、戴口罩的僧人),这部作品的精妙之处在于在雕塑右侧空着两个座位,游客可以坐上去与这个雕塑进行互动,而当游客坐上去时便成为雕塑的一部分,成为这个艺术作品所要刻画的众生中的一员,这个雕塑恰到好处地捕捉到地铁乘客的各种情绪,这也似乎暗示着观看雕塑的观者为了生存而奔波,同时观者也会感觉到创作这组作品的艺术家能真正懂得并理解他们。因为观者的共同经历和体验,他们可能会获得一种共鸣,同时能对城市中的自己进行重新认识和反思。按照地铁14 号线运营公司的说法,这组雕塑作品增加了地铁的艺术气息,由此,汉娜·阿伦特“公共”定义上的公共空间就真正地产生了。相较而言,西方城市的一些装置艺术和雕塑更能给人们启发,例如西班牙古根海姆博物馆杰夫·昆斯的园艺装置艺术作品《小狗》(Puppy),路易斯·布尔乔亚的“大蜘蛛”《妈妈》(Maman)和约瑟夫·博伊斯的《给卡塞尔的7000 棵橡树》,已成为20 世纪具有说服力的艺术作品,它们重建了城市公共景观,宣扬了个人情感与个人表达的重要意义,而有意地避开那些厚重的历史、资本。

图3 柳青《G4472·新世界》

二、从广场舞到“快闪”

城市广场空间的宏大,使其表面上看来很难找到一个有效的方法加以利用,但广场舞似乎构成了对广场使用方式的一种解答。现在广场舞已经成为中国城市中的普遍现象。从广场舞的社会功能来看,它能为老年人提供一种休闲的方式,这种休闲活动廉价而简单,便于老年人参与,且有助于老年人进行一定的社交活动。此外,广场舞在一定程度上促进了社会融合。吴琳通过对武汉市的广场、公园等地进行研究,发现公共空间中进行的广场舞活动能给外来常住人口提供一种在社会生活层面融入的途径。①吴琳:《城市公共生活与外来常住人口的市民化》,《上海城市管理》2007 年第2 期。而陈乐伦则将广场舞称为外来者进入城市的“入口”(threshold),她认为来到北京的农民工们修筑了鸟巢、水立方等宏伟新奇的建筑,但是他们并不因此与这个城市有什么关联;而参与广场舞,却能为外来务工人员提供一段故事,可以告诉后辈,他们自己也曾参与到这个城市的生活之中,因而与这个城市产生了一种联系,这样的城市对城市居民而言才是真正可感可及的。

众所周知,广场是一种威严的公共空间,从其空旷、宏大的设计,并占据着城市的巨大空间,就能看出这一点。从城市空间的视角来看,广场舞实际上改变了公共空间这种“应有”的状态。在中国,广场的展示功能依然存在。因此,或许可以说,广场舞的参与者完成了对广场等公共空间的一种“占有”。它意味着,一种市民文化可以完成对文化美学的反击。实际上,广场舞没有也不能为现代城市提供一种解决方案或一条出路,但它暗示了一种可能,即人们可以通过在城市公共空间中开展活动的方式,宣示自己对城市的主权;空旷的广场并非是应有状态,人们可以向其中填充意义。因此,广场舞为城市提供了一种活力。从另一方面来看,如果没有广场舞,那么让城市活跃起来的可能是道路与立交桥、地铁站川流不息的车流和人群,还有商业街上各式的牌匾。在这种意义上,广场舞将广场变成了市民的舞台。

广场舞同时是一个更深层次的社会结构在城市公共空间中的表达。对公共空间的“占有”,意味着将社会中不同的价值和诉求表达出来。广场舞意味着一种代际冲突,体现在老年人与中青年人在城市空间使用方式、城市想象、休闲方式等方面的较大差异。众所周知,不同的人群和社会阶层可能需要不同的公共空间,而有些公共空间可能是许多社会阶层所共享的。但是,一部分群体更有可能在所处的社区之外建立社会交往,而且他们具备更强的经济实力,因而可以选择多样的社会活动。底层群体、老年人则不然,他们的活动范围有限,而且需要必要的社会交往和廉价的休闲方式。同样的,人们还可以确认一些被城市公共空间排除在外的人群,如儿童。从城市规划设计伊始,就没有预留可供灵活使用的公共空间。城市空间本身就不具备弹性,尽管在此点上存在诸多争议,广场舞的参与者们的确在公共空间中表达出了他们的声音,将城市深层的张力展现在公共空间之内,将可能是僵化的公共空间转变成承载活动、进行对话和争论的空间。媒体对广场舞的关注和讨论,唤起了公众对老年人生活质量、城市中健身场地稀缺的关注。这样一来,广场舞本身便成了一个公共的话题。

广场舞对城市公共空间进行着“日常占有”,在国家与资本合力和社会的变迁中,市民通过日常生活“占有”公共空间的能力在逐渐减弱。广场舞是仅存的果实,但这种艺术形式背后仍存在着隐忧。除老年人之外的大多数城市人,尤其是那种在公共空间中发展起来的集体主义文化,并不具备这种在公共空间中开展类似广场舞活动的能力。而且,无论人们承认与否,广场舞及其所代表的老年文化必然被边缘化。不同于这些老年人所成长的集体主义时代背景,现代社会正在走向“个体化”。②[德]贝克:《个体化》,北京:北京大学出版社,2011 年,第26 页。如在欧美日本等国家,老年人的日常休闲活动通常是读书、园艺、散步、饲养宠物等更加私人的方式。广场舞所引发的代际冲突,或许可以认为是两代人所承载的两种文化的冲突。

公共空间是否一定是固定的、物理意义上的场所?笔者认为并非如此,世界各地的城市行动者,用他们突然却又富有创造力的行动,打破了公共空间的意义,创造着现代公共空间的崭新形态。发源于西方城市并在全世界城市中流行的“快闪”(Flash Mob)就是经典的例子。所谓的“快闪”,就是一群人用网络或其他方式事先约定好,在某一指定的地点和明确的时间,进行某种特定的活动,然后快速离开。“快闪”就像投入平静水面的石子,能激发观者的困惑和新奇感,然后很快又归于平静。

“快闪”活动在近几年也进入了中国的各大城市。2013年圣诞节前夕,来自中国的惊喜合唱团在北京国贸大厦美食街进行的“快闪”活动①优酷网:《台湾惊喜合唱团北京国贸新年献歌》,2015 年1 月23 日,https://v.youku.com/v_show/id_XMjYzODQ4NTA3Ng==.html?spm=a2h0c.8166622.PhoneSokuUgc_1.dtitle.,令人印象深刻。这次“快闪”开始的时间正值中午(12点15分),很多人正在吃午餐。当“你问我爱你有多深,我爱你有几分”的女声传来时,大多数人感到讶异。根据在“快闪”结束后对旁观者的采访,很多人以为是商场在进行一个圣诞节活动。“快闪”并没有预告,很多人有所耳闻,但是,在活动现场见证“快闪”的人并不多。

事实证明,精选歌曲成为这次“快闪”活动成功的关键。除《月亮代表我的心》之外,还有《弯弯的月亮》《甜蜜蜜》等经过时间考验的流行音乐,它们脍炙人口、真挚动人,惊喜合唱团显然对曲目进行了精心选择。除歌曲之外,他们还配以简单的集体舞蹈,加上竹笛、古筝等乐器的伴奏,歌曲之间衔接、和声与声部的配合,给人一种耳目一新的观感。在场观众们纷纷拿出手机拍摄,记录下这奇妙的瞬间。正如惊喜合唱团的名字所表述的那样,这次“快闪”给观众们带来了惊奇和喜悦,它消解了公共空间的限定。

正是由于有了手机、互联网的存在,才可能让“快闪”在更大范围内传播。惊喜合唱团的创办人之一李建复起初是从朋友处得知了“快闪”这种新奇的艺术形式,而他的朋友则是因为从视频网站上看到了国外“在咖啡馆里唱歌剧”的“快闪”活动。据报道,他们的准备工作长达4个月之久,构思的全过程严格保密。在活动开展过程中,他们通过网络视频会议来统一唱法、沟通活动进行的思路。其后,他们此次“快闪”活动的视频被上传到视频网站、微博等互联网媒体中,获得了更大范围的传播和影响力。

大多数人参与“快闪”等街头行为艺术的动机是“新奇”,以公益为主题的行为艺术往往会试图扩大影响,以期在短时间内引发人们对某一主题或人群的关注。与“快闪”这类集体活动不同,还有一些活动是由个人发起的。除了新奇之外,还可能变得更有目的性。最著名的是由“锄草”(网名)在2010年发起的“乙肝病毒携带者征人吃饭”活动②新华网:《乙肝携带者接头征人吃饭“锄草”之路怎铲除公众偏见》,2011 年8 月14 日,http://www.china.com.cn/news/law/2011-08/14/content_23207654.htm.。在热闹的大街上,“锄草”举着“征人吃饭”的牌子,现场招纳愿意跟乙肝病毒携带者一起吃饭的路人,希望以此破除社会对乙肝病毒携带者的歧视。“快闪”的发起者同样认识到了这一点,有些“快闪”发动之前甚至会预先找好记者来进行报道。因此,公共空间事件似乎成为一种“软性的”行为艺术,拥有了与之相似的力量,却不会像它们一样容易被弹压。

“快闪”等活动又可以称作“公共空间事件”③Dekle,M.Insurgent Public Space:Guerrilla Urbanism and the Remaking of Contemporary Cities.Carolina Planning Journal,2012,37(1):66.。这类公共空间事件用偶发、暂时、有趣改变着公共空间严肃的固有面目。2014年9月的“北京国际设计周”,一个名为《胡同中的微公园》的设计作品展现在人们面前。这个位于大栅栏杨梅竹斜街的“微公园”,试图将停车位改造成微公园。“微公园”行动的灵感来源是2005年由艺术工作室Rebar在美国旧金山发起的“车位公园”④朱慧敏:《公共空间与公共艺术活动矛盾的解决策略研究》,硕士学位论文,中国美术学院,2015 年,第13 页。运动。“车位公园”名字的原文是“PARK(ING)”,它其实是一个双关语,即把停车位变成临时性的小公园。在首次活动中,Rebar的成员把人造草坪、树、长椅放在车位的位置,实际上这种状态只存在了2个小时,活动结束后“车位公园”的照片很快传遍网络。随后,Rebar的理念便在多个国家的城市中迅速传播,已经颇具规模。

“车位公园”运动也被称为“开源运动”。“开源”(Open Source)①Miles,M.Art,Space,and the City:Public Art And Urban Futures.Public Art Review, 1998,19:22.一词,更多地出现在互联网和软件行业,意思是“开放源代码”,即任何一个互联网用户都可以下载源代码,并根据其自身的实际需要进行调整。与软件的开源颇有相似之处,“车位公园”运动可以根据Rebar编制的行动手册,依所在城市的实际情况,来对Rebar的理念进行实践和发展。Rebar制作的手册,在PARK(ING)DAY的官方网站上可以免费下载。这一手册名为“用户改善城市公共领域的临时策略”②Iveson,K.Cities within the City:Do-It-Yourself Urbanism and the Right to the City.International Journal of Urban and Regional Research,2013,37(3):941.。这个不到 20 页的小册子,详细说明了地点的选择、场景的布置方法。Rebar对活动可能受到的阻力有着明确的提示,他对如何与城市执法机构沟通给出了建议。手册特别强调:“活动不是在抗议,而仅仅是创造一个舒适的环境”;还把“每年 9 月的第三个星期五”定为“车位公园日”。在这一天,世界各地的城市行动者一起行动起来“将车位变公园”。与“快闪”活动相似,“车位公园”也高度依赖于互联网。互联网的产生深远地改变了社会运动形态。通过互联网,行动者们共享着相同的理念和行动策略。

三、结语

公共空间中的实践不仅是一种策略,还是一种能力与技术。虽然街头张贴的小广告也是对城市空间秩序的破坏,但是没有人会认为它是好的空间实践方式。现代城市公共空间过于干净、光鲜的外表,呈现出的视觉美感自成一体,是不容置喙的。因此,在进行城市空间活动时,需要熟谙城市美学,才能获得其在城市空间中存在的视觉合法性。尽管普通市民并不具备自发改变城市的动机和能力,但是艺术家和城市行动者却能利用现代城市美学,游走于公共空间禁止与容忍的边缘。③Madden,D.Revisiting the End of Public Space:Assembling the Public in an Urban Park.City & Community,2010,9(2):187-207.

另外,一种城市空间实践策略成功与否,除了是否具备视觉合法性之外,还往往取决于其能否有效地制造出城市“内在秩序”与“其他城市”之间的张力。④[美]理查德·佛罗里达:《创意阶层的崛起》,司徒爱勤译,北京:中信出版社,2010 年,第80 页。无论是市民自发的广场舞、更有目的性和更具美学技巧的艺术家,还是“快闪族”等城市行动者都意识到公共空间的限定——它充满着太多的约束,或者至少有点严肃、古板。因此,他们有意无意地通过涂鸦、装置艺术和“快闪”等行为艺术,在公共空间中制造出一种不同寻常的状态,从而把公共空间变成一种非常规的、充满张力的空间,虽然这些努力或许构成了一种单一表达的公共空间。笔者认为艺术是城市公共文化充满活力的表现,它们是互为因果的关系。对“创意阶层” 友好的城市,必然会包容更多的艺术形式;同样,随着“创意阶层”人数在城市中的增加,无疑也会生产出更多的艺术作品,从而改变城市公共空间的生态。