中美战略博弈下的东南亚“地缘引力结构”解析:路径与方法

2020-10-29周方冶

周方冶

近年来,中国与东南亚国家关系发展面临日益严峻的地缘战略压力。从“重返亚洲”到“亚太再平衡”,再到“印太战略”,美国对华遏制力度不断升级,并逐渐形成以美国为首的多国合围态势。那么,如何评估在中美战略博弈下的中国与东南亚国家关系现状?本文将从“地缘引力结构”视角进行多维度赋值测算,并在此基础上提出进一步深化中国与东南亚国家关系的相关建议。

一、“新时代”中国与东南亚国家关系面临机遇与挑战

近年来,随着习近平主席“亲诚惠容”周边外交理念①习近平:《让命运共同体意识在周边国家落地生根》,中央政府门户网站,2013 年10 月25 日,http://www.gov.cn/ldhd/2013—10/25/content_2515764.htm.的贯彻落实,中国与东南亚国家关系在“一带一路”建设的助推下稳步发展,取得全方位、宽领域、多层次的显著成效。②郭延军:《中国东盟“一带一路”合作:主要进展、多元认知及推进路径》,《当代世界》2019 年第9 期。不过,相较于21 世纪的第一个“黄金十年”。③《从“黄金十年”到“钻石十年”中国—东盟合作前景可期》,中央政府门户网站,2014年11月14日,http://www.gov.cn/xinwen/2014—11/14/content_2778624.htm.中国与东南亚国家关系在第二个十年面临的地缘战略压力明显上升。

2008年金融危机后,美国再无力支撑全球扩展。随着奥巴马上台,美国开始转入全球战略收缩,并将战略关切从反恐回摆到传统的大国竞争。从“重返亚洲”到“亚太再平衡”,奥巴马政府推动“战略重心东移”,试图打造美国的“太平洋世纪”,以应对中国崛起。④葛红亮:《奥巴马政府时期美国的东南亚政策回顾与评估》,《国际论坛》2017年第9期。

随着特朗普上台,美国的东南亚战略布局呈现新变化。从意图来看,由于特朗普政府将中国视为“战略竞争对手”与“修正主义国家”,因此在东南亚的对华战略博弈目标,不再是奥巴马时期防御性的建构平稳伙伴关系,而是进攻性的全面对抗与极限施压。①仇朝兵:《特朗普政府的“印太战略”及其对中国地区安全环境的影响》,《美国研究》2019 年第5 期。

面对美国的地缘战略压力,中国表现出沉稳的战略定力,并与东南亚国家于2018 年第21 次中国—东盟领导人会议暨中国—东盟建立面向和平与繁荣的战略伙伴关系15 周年纪念峰会上,发表《中国-东盟战略伙伴关系2030 年愿景》,从而为21 世纪第三个十年进一步深化中国与东南亚国家关系指明了前进方向。②《中国—东盟战略伙伴关系2030 年愿景》,中国外交部,2018 年11 月15 日,https://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/1179_674909/t1613344.shtml.

二、“地缘引力结构”视角下的中国与东南亚国家关系

为了更好理解当前中国与东南亚国家关系所面临的地缘格局,并在此基础上推进21 世纪第三个十年的“周边命运共同体”建设工作,有必要从“地缘引力结构”视角对东南亚地区的大国博弈加以分析。

所谓“地缘引力结构”是指大国(或中等强国)在地缘战略博弈中,通过政治、经济、安全、文化等方式与中小国家形成互动,从而持续影响双边关系的结构性牵引状态(见图1)。③周方冶:《泰国对印太战略的认知与反应:“中等国家”的地缘引力平衡策略》,《南洋问题研究》2020年第2期。

图1 印太战略下的东南亚“地缘引力结构”示意图

近年来,美国在“印太战略”框架下,试图构建美日印澳的跨区域包围网,积极推动四国之间从双边到三边再到“四边对话”的网络化安全架构。特朗普政府表示将尊重东盟的“中心地位”,支持既有地区机制发挥作用;但是,美国本质上是通过双边施压方式,将东南亚国家融入美国主导的网络化安全架构,迫使其“站队”并成为对华遏制的战略节点。④武香君、方长平:《特朗普政府东南亚政策的调整》,《国际论坛》2020年第2期。

如图1 所示,在“地缘引力结构”视角下,中美两国对东南亚国家形成彼此相对的地缘引力,并成为东南亚地缘引力格局“主轴”,而日本、印度、澳大利亚等国,则在“主轴”之外,从“侧翼”对东南亚国家形成方向与强度都各自不同的地缘引力,进而构成东南亚地区的动态战略平衡。

三、中美等国对东南亚国家的“地缘引力”评估

由于大国(或中等强国)的相互牵制,因此在地缘引力结构下,中国与东南亚国家关系的发展与深化,并不完全取决于中国方面的诚意与努力,而是在很大程度上受制于其他博弈方的地缘引力强度以及合力方向。

于是,如果要准确把握中国与东南亚国家关系的现状与趋势,就有必要在地缘引力结构下,评估各方对东南亚国家地缘引力的强弱及构成,以洞察潜在“短板”,避免其成为大国博弈的薄弱环节,进一步提升国家战略资源的有效分配,构建更为均衡协调的中国与东南亚国家关系格局。

地缘引力具有全方位、多层次、宽领域的结构性特征,因此在选取评估指标时,有必要兼顾时间与空间、常量与变量、客观与主观等方面的周延与平衡,以避免出现结构性观测偏差。为此,本文针对当前中国与东南亚国家关系的阶段特征,选取了5 个指标维度作为评估基准,其中包括一个客观常量即地理历史指标,两个客观变量即经贸合作指标与军事安全指标,以及两个主观变量即政治信任指标与社会文化指标。

(一)地理历史指标

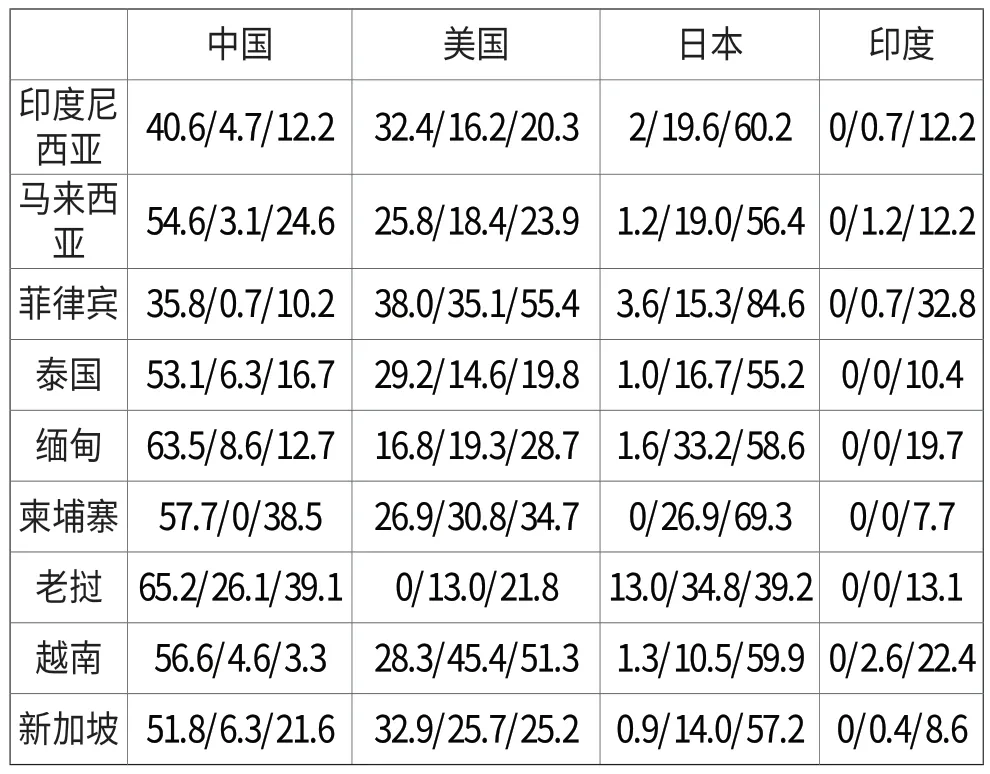

对于地缘引力而言,地理位置与历史传统是相当关键的客观常量,将会直接影响施力方与受力方之间各领域互动关系转化为地缘引力的有效程度。如果双方在地理上接近且历史上存在深刻羁绊,那么双方就更容易形成高强度的地缘引力;反之亦然。为此,本文将地理历史作为一级指标,并将地理位置与历史传统作为权重相同的二级指标。

不过,如何评估地理位置指标,却是颇具争议的选择难题。例如,常见研究方案将地理位置评估转化为两国首都之间的直线距离。诚然,此举比较可操作且具有一定合理性,但在地缘引力结构的评估中却并不适合,因为忽略了东南亚国家独特的地理差异。例如,从中国首都北京出发,到菲律宾首都马尼拉的直线距离大约是2851 公里,而到柬埔寨首都金边的直线距离大约是3351公里。如果仅从直线距离来看,似乎是前者更有利于地缘引力转化,但事实上,前者是隔海相望,后者是陆上邻国,从而毫无疑问是后者更有利于地缘引力转化。因此,本文将地理位置分为4 类:陆上接壤邻国、陆上非接壤邻国、区域内邻国、域外国家,并相应给予3 至0 的四级赋值。

至于历史传统的指标评估,更是面临诸多争议。对此,本文将采取较具共识且可操作的方式,从古代与近代两个时段进行分类赋值,将其分为4 类:古代属于相同文化圈或近代长期殖民统治;古代长期文化交流与人员往来(受文化圈影响);古代有文化交流与人员往来或近代短期殖民统治;前现代基本缺乏文化交流与人员往来;并相应给予3 至0的四级赋值。其中,新加坡的情况较特殊,从历史来看,该地区深受印度文化圈影响,但近代以来华人移民大量增加,特别是1949 年华人占到总人口的3/4 以上,因此通常都是将其归入中华文化圈。通过对权重相同的两项二级指标加权平均,可以得到表1 所示的地理历史指标赋值情况。

表1 各国与东南亚国家的地理历史指标

(二)经贸合作指标

全球化时代,跨国经贸合作对任何国家而言都具有重要影响,更是大国(或中等强国)塑造地缘引力的重要来源。本文在经贸合作指标的选取上,采用的是3 个权重相同的货物贸易、直接投资、跨境旅游的二级指标。

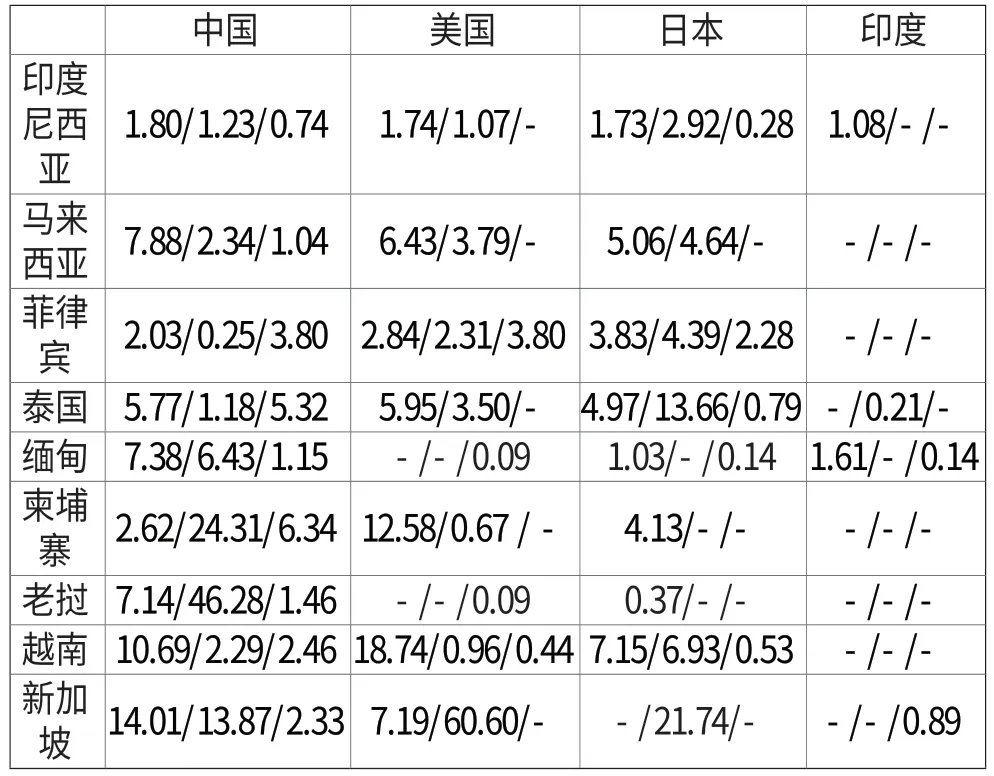

从货物贸易来看,根据世界银行数据库的统计数据,测算东南亚各国近3年对各大国(或中等强国)的货物出口额占其国内生产总值的比重均值,可以得到表2 所示数据。

从直接投资来看,根据世界银行数据库的统计数据,测算各大国(或中等强国)2018 年在东南亚国家的直接投资存量占东南亚各国国内生产总值的比重,可以得到表2 所示数据。近年来,中国在东南亚国家的直接投资呈高增长态势,但依然处于起步阶段,因此与长期将东南亚地区作为投资目的地的日本相比,差距相当明显。此外,欧盟与东盟国家间的直接投资,也是东南亚各国的重要投资来源。

从跨境旅游来看,根据世界旅游观光协会(World Travel & Tourism Council)的统计数据,测算各大国(或中等强国)2019 年对东南亚国家的旅游及关联产业贡献额占东南亚各国国内生产总值的比重,可以得到表2 所示数据。

表2 各国与东南亚国家经贸合作数据(单位:%)

根据表2 的数据分布情况,本文将东南亚国家在货物贸易领域及跨境旅游领域与各国关系分为4类:比重在0%~1%之间为很弱;在1%~3%之间为较弱;在3%~10%之间为较强;在10%以上为很强;并相应给予0 至3 的四级赋值。同时,将东南亚国家在直接投资领域与各国关系也分为四类:比重在0%~3%之间为很弱;在3%~10%之间为较弱;在10%~25%之间为较强;在25%以上为很强;并相应给予0 至3 的四级赋值。在此基础上,通过对权重相同的三项二级指标加权平均,可以得到表3 所示的经贸合作一级指标赋值情况。

(三)军事安全指标

对于地缘战略博弈而言,军事安全始终是最核心的竞争领域。近年来,美国在“印太战略”框架下,持续加大与东南亚国家的军事安全合作力度。①邢伟:《特朗普时期美国与东南亚安全关系研究》,《学术探索》2020 年第1 期。目前来看,由于美国将南海问题作为对华遏制“抓手”,因此正着力拉拢南海主权声索国。对此,美国《印太战略报告》强调,除了既有军事盟友,也要“进一步增强与越南、马来西亚、印尼等东南亚伙伴国的安全合作”。②“Indo—Pacific Strategy Report:Preparedness,Partnerships,and Promoting a Networked Region”,The Department of Defense,U.S.A.,June 1,2019,p.21.

为此,本文将军事安全作为一级指标,并将军售关系与联合军演作为权重相同的二级指标。尽管有关军事安全的观察视角不少,除了军售与联演之外,高层互访、基层培训、军事援助等也都具有重要价值,但从稳定性来看,军售与联演更能体现军事安全关系的中长期发展态势。

此外,尽管美国在“印太战略”框架下推动美日印澳“四边机制”,试图促使日印澳等国在对华遏制方面承担更多责任,而后者特别是日本也趁势扩充与东南亚国家的军事安全合作;但从地缘引力结构来看,军事安全具有很强的主轴特征,也就是主要体现为中美双方的地缘博弈,其他侧翼国家并不在同一量级。根据斯德哥尔摩国际和平研究所的统计数据,2019 年全球军费开支排名中,美国以7320亿美元高居榜首,占到全球军费开支总额38%,中国以2610 亿美元紧随其后,占到全球军费开支总额14%。③Nan Tian,et al.,“Trends in World Military Expenditure,2019”,SIPRI Fact Sheet,April 2020,p.2.https://www.sipri.org/publications/2020/sipri—fact—sheets/trends—world—military—expenditure—2019.相较于中美,印度以711 亿美元排名第三,占3.7%;日本以476 亿美元排名第八,占2.5%;澳大利亚以259 亿美元排名第十三,占1.4%。因此,本文在军事安全的指标测算上,将以中美两国为主。

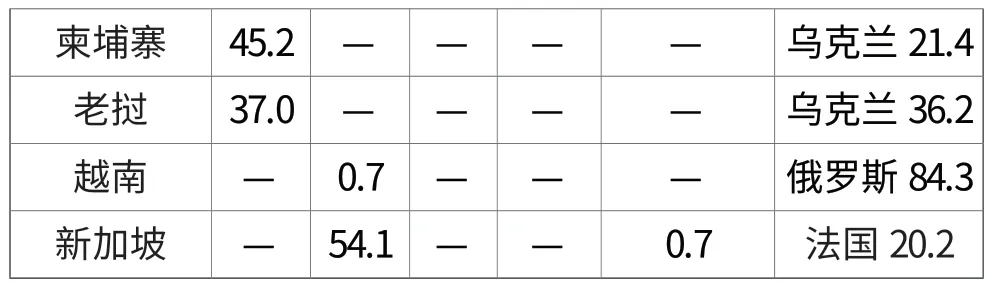

从军售关系来看,根据斯德哥尔摩国际和平研究所的统计数据,可以得到如表4 所示近20 年各国对东南亚国家的军售占比情况。值得留意的是,近年来中国对东南亚国家军售力度有所上升。尤其是泰国,2014 年政变后泰美关系趋冷,从而有力促进了中泰关系的深化发展。2014 年至2018 年,中国对泰军售的总额与前一个五年相比翻了两番多,同期占比也从5.7%猛增到18%。④斯德哥尔摩国际和平研究所(Stockholm International Peace Research Institute)的军售数据库(SIPRI Arms Transfers Database)。https://www.sipri.org/databases/armstransfers/.但从中长期来看,美国对泰军售的优势依然相当明显。

表4 1999—2018年各国对东南亚国家的军售占比(单位:%)

数据来源:笔者根据斯德哥尔摩国际和平研究所(Stockholm International Peace Research Institute) 的军售数据库(SIPRI Arms Transfers Database)相关数据测算。https://www.sipri.org/databases/armstransfers/.注:“—”表示数据缺失或比重过轻予以忽略。

根据表4 的数据分布情况,本文将中美与东南亚国家的军售关系分为四类:军售占比在0—5%之间为很弱;在5%—15%之间为较弱;在15%—35%之间为较强;在35%以上为很强;并相应给予0 至3 的四级赋值(见表5)。

从联合军演来看,近年来,中国参与双多边联合军演频次呈显著上升趋势。根据战略与国际研究中心(Center for Strategic and International Studies)统计,2003 年至2018 年,中国与63 个国家开展了310 次军事演习,其中2013 年至2018 年,中国年均开展44 次联合军演,相较2003 年至2012 年提高7 倍以上。①“How is China bolstering its military diplomatic relations?”,CSIS China Power Project,Center for the Study of Chinese Military Affairs,Institute for National Strategic Studies,National Defense University.2020 年7 月31 日检索。https://chinapower.csis.org/china—military—diplomacy/.其中,中国与东南亚国家的联合军演从2003年至2016 年合计91 次,并主要是在2013 年之后。②Kenneth Allen,Phillip C.Saunders,& John Chen,“Chinese Military Diplomacy,2003–2016:Trends and Implications”,China Strategic Perspectives,No.11,Center for the Study of Chinese Military Affairs,Institute for National Strategic Studies,National Defense University,July 2017,p.48.

不过,中国开展的各类联合军演在规模、强度与复杂度等方面都不尽相同,既有中方参演人数多达数千名士兵、与俄罗斯的双边战斗演习,也有中方参演人数仅为十几名士兵、与美国开展的多边非战斗演习。因此,如果仅看频次而不考虑军演形式差异,很可能产生联合军演的指数测算偏差。

此外,联合军演具有较明显的边际收益递减特征。尽管高频次的联合军演有助于提高士兵配合度和武器互操性,形成更为统一的指挥系统,但就地缘战略博弈来看,联合军演的数量累加并不能引发质量升华。

基于上述两方面原因,本文在联合军演的指数测算方面,将采取门槛标准对联演关系进行分类:双方不开展任何形式的联合军演为很弱;仅共同参与多边联合军演为较弱;定期开展有代号的双边联合军演为较强;存在高频次的双边联演联训为很强;并相应赋予0 至3 的四级赋值。

由于中美两国近两年都与东盟开展了联合军演,因此都跨过了赋值为1 的指数门槛;与此同时,符合高频次联合军演标准的仅有(准)盟友关系的美泰、美菲、美新。故而,联演关系的指数测算关键在于是否存在定期的双边联合军演。于是,根据近年来中美两国与东南亚国家有代号的定期双边联合军演情况统计③资料来源:《美国在亚太地区的军力报告(2020)》,中国南海研究院,2020 年6 月,第73—92 页;国务院新闻办公室:《新时代的中国国防》白皮书,新华社,2019 年7 月24 日,http://www.mod.gov.cn/regulatory/2019-07/24/content_4846424.htm;“Annual Report to Congress:Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2019”,Office of the Secretary of Defense,May 2,2019,p.25.,可以得到中美与东南亚国家联合军演指标的赋值情况(见表5)。

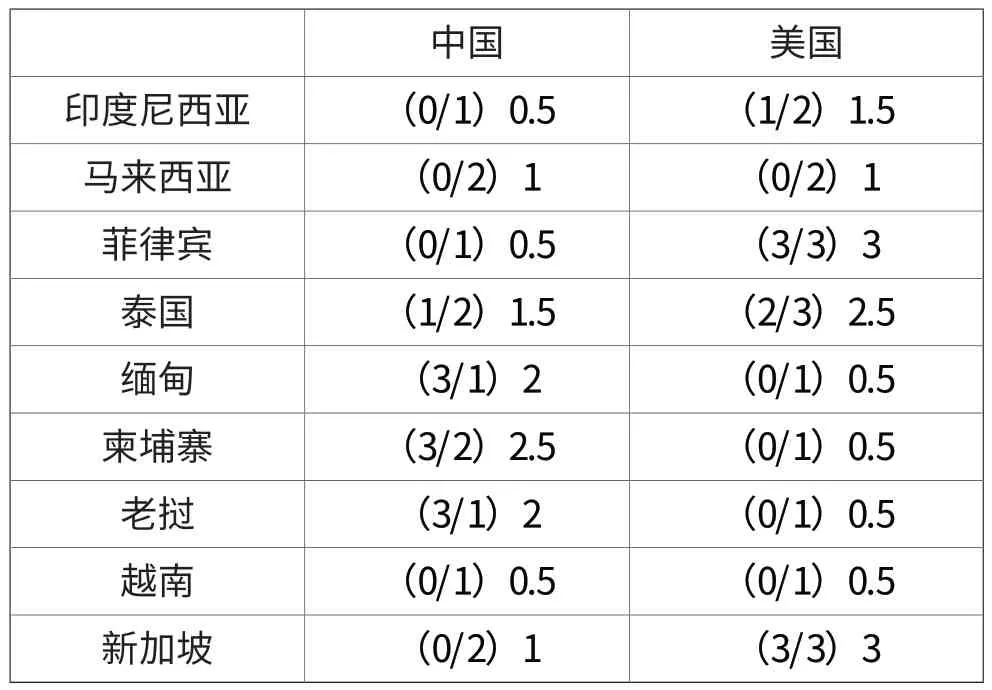

通过对军售关系与联合军演两项权重相同的指标加权平均,可以得到中美与东南亚国家的军事安全一级指标(见表5)。

表5 中美与东南亚国家的军事安全指标

(四)政治信任指标

对于国家间政治信任的评估有不少指标可供选择。从客观指标来看,常见的包括国家间高层互访频次、政府间协调层级及磋商频次、官方联合公报用语、半官方交流规模、政府间合作项目数量等,都可以直观体现国家间政治信任。不过,问题在于,前述客观指标所体现的更多是当期的国家间执政派的政治信任。如果对象国的执政派长期掌权,那么相关指标所体现的政治信任就会较为准确,例如长期以来政局稳定的新加坡与柬埔寨;但在政局存在不确定性变数的东南亚国家,相关指标就有可能“偏离”中长期发展态势,例如作为美国军事盟友,菲律宾在杜特尔特上台后,以及泰国在巴育政变上台后,都出现了对华政治信任的明显提升,很可能在中长期存在回摆风险。

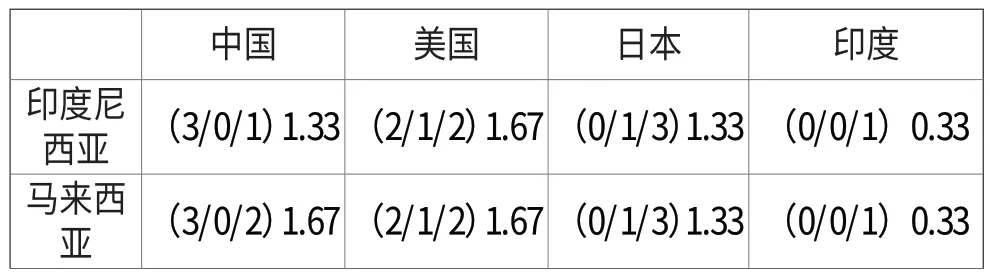

有鉴于此,本文在评估各大国与东南亚国家的政治信任过程中,将主要选取主观指标开展分析。目前,全球已有不少研究机构在东南亚国家开展了有关大国形象与影响力的民意调查。例如,皮尤研究中心(Pew Research Center)每年都会在部分东南亚国家进行民意调查,以了解对象国民众对中美俄欧盟等各方的意见与看法①Pew Research Center,Global Indicators Database,Updated in March 2020.https://www.pewresearch.org/global/database/indicator/24/country/PH.;战略与国际研究中心(Center for Strategic and International Studies)会定期就中美等国的大国形象与影响力进行民意调查,并在此基础上形成政策建议②Michael Green & Amy Searight,eds.,“Powers,Norms,and Institutions:The Future of the Indo—Pacific from a Southeast Asia Perspective,Results of a CSIS Survey of Strategic Elites”,CSIS Southeast Asia Program,Center for Strategic and International Studies,June,2020.;新加坡东南亚研究所(ISEAS-Yusof Ishak Institute)从2019 年开始就东南亚国家对中美日印欧盟等各方在本地区的形象与影响力开展民意调查,旨在促进地区合作与发展③Tang Siew Mun,et al.,“The State of Southeast Asia:2020”,ASEAN Studies Centre,Singapore:ISEAS—Yusof Ishak Institute,Jan.16,2020.。

本文将选取新加坡东南亚研究所2020 年的民意调查结果,作为政治信任指数的主要测算依据,并以其他民意调查结果作为参照,以避免明显偏差。这一方面是新加坡东南亚研究所的民意调查结果较完整,避免了皮尤研究中心数据库存在的部分东南亚国家数据缺失问题;另一方面是覆盖面较广,不仅涵盖中美,而且也包括了日本与印度等国,有助于提供更全面的政治信任信息。

从新加坡东南亚研究所2020 年的民意调查结果中,本文选取了“该国是否在东南亚地区最有影响力”“该国是否在主导维护东南亚地区秩序”“该国是否将为全球做出积极贡献”3 项调查结果(见表6),作为测算政治信任指数的三项权重相同的二级指标。其中,第3 项调查结果中的“赞成”与“完全赞成”两栏在表6 作为“认同”项合并计算。

表6 东南亚国家对各国的认同情况(单位:%)

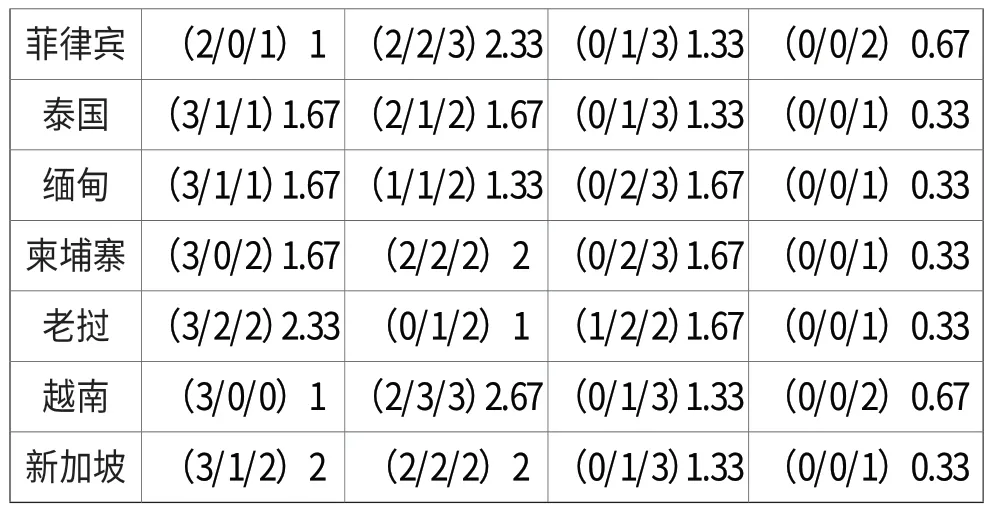

根据表6 的数据分布情况,本文将东南亚国家与各国政治信任的二级指标分为四类:认同比例在0%~5%之间为很弱;在5%~20%之间为较弱;在20%~40%之间为较强;在40%以上为很强;并相应给予0 至3 的四级赋值,可以得到表7 的赋值情况。在此基础上,将权重相同的三项二级指标加权平均,可以得到东南亚国家与各国政治信任的一级指标(见表7)。

表7 东南亚国家与各国政治信任指标

资料来源:作者制作。注:表中赋值依次是“(‘该国是否在东南亚地区最有影响力’认同比例二级指标/‘该国是否在主导维护东南亚地区秩序’认同比例二级指标/‘该国是否将为全球做出积极贡献’认同比二级指标例)政治信任一级指标”。

(五)社会文化指标

“国之交在于民相亲”,社会文化的理解、包容与互鉴不仅会在很大程度上直接增强地缘引力作用,而且有助于发挥催化剂作用,促进大国与中小国家间政治、经济、安全等领域的交流与合作,避免不必要的猜疑与误解。

近年来,国内学术界开展了不少有关东南亚地区中国国家形象与社会文化影响力的民意调查。不过,相关调查报告通常都聚焦于中国,较少开展大国间的横向比较。这就使得相关调查结果普遍较乐观,呈现中国社会文化影响力的持续上升态势,但却难以把握社会文化领域的大国博弈态势。

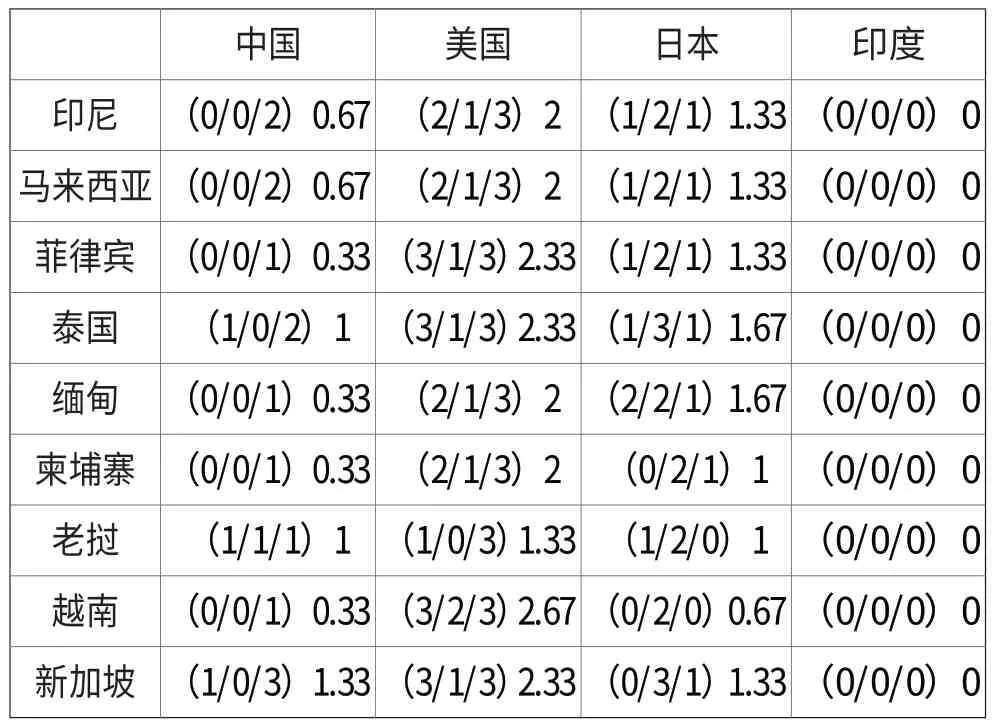

为此,本文将选取新加坡东南亚研究所2020年的民意调查结果,作为社会文化指数的主要测算依据,并以其他民意调查结果作为参照。具体来看,本文选取了“高等教育留学”“旅游目的地”“外语学习”3 项调查结果(见表8)作为测算社会文化指数的3 项权重相同的二级指标。

表8 各国社会文化对东南亚国家影响力情况(单位:%)

尽管构成“留学”“旅游”与“外语”选择偏好的影响因素相当多元,但却交叉覆盖了决定社会文化影响力的三项核心因素“引领性”“亲和性”以及“泛用性”。

首先是引领性,指的是中小国家民众对相关大国社会文化在全球创新发展进程中所处前沿地位的感知。尽管在调查问卷中有东盟、欧盟、英国与澳大利亚等选项,所以一定程度上分散了偏好比例,但美国显而易见占据优势,而中国仅略好于印度。根据表8 数据分布情况,本文将东南亚国家对各国社会文化引领性认知的二级指标分为四类:偏好比例在0%~5%之间为很弱;在5%~15%之间为较弱;在15%~30%之间为较强;在30%以上为很强;并相应给予0 至3 的四级赋值(见表9)。

其次是亲和性,指的是中小国家民众对相关大国社会文化更易于亲近、体悟、分享的非功利性好感。通过旅游目的地选择偏好,可以较客观反映中小国家民众立场。作为个体消费项目,旅游目的地选择通常较少功利性,更多遵循的是社会文化的舒适度体验,既可以是亲切的同质文化,也可以是奇特的异质文化,但都会自觉不自觉的规避存在负面观感的社会文化。

从调查结果来看,长期在东南亚深耕细作的日本在亲和性方面占据明显优势,不仅远高于中国与印度,而且也要比美国高一个层级。根据表8数据分布情况,本文将东南亚国家对各国社会文化亲和性认知的二级指标分为四类:偏好比例在0%~5%之间为很弱;在5%~15%之间为较弱;在15%~30%之间为较强;在30%以上为很强;并相应给予0 至3 的四级赋值(见表9)。

再次是泛用性,指的是中小国家民众对相关大国社会文化在全球特别是本国适用范围的感知与预期。通过外语学习的选择偏好,可以较宏观反映中小国家民众认知。语言是社会交往的关键工具,对于发展中国家民众而言,外语学习具有很强的功利意图,因此通常会选择适用范围最广、“成本—收益”最高的外语。

从调查结果来看,英语毫无疑问占据绝对优势。尽管英语所代表的是盎格鲁—萨克逊社会文化的泛用性,但美国作为其最主要支柱,可以视为其影响力的当代承接者。与此相比,中日印等国的社会文化泛用性就相形见绌。根据表8 数据分布情况,本文将东南亚国家对各国社会文化泛用性认知的二级指标分为四类:偏好比例在0%~10%之间为很弱;在10%~30%之间为较弱;在30%~70%之间为较强;在70%以上为很强;并相应给予0 至3 的四级赋值(见表9)。

基于“引领性”、“亲和性”以及“泛用性”的二级指标赋值,进行权重相同的加权平均,可得表9 所示东南亚国家对各国社会文化认知的一级指标赋值。

表9 东南亚国家认知各国社会文化指标

四、结论

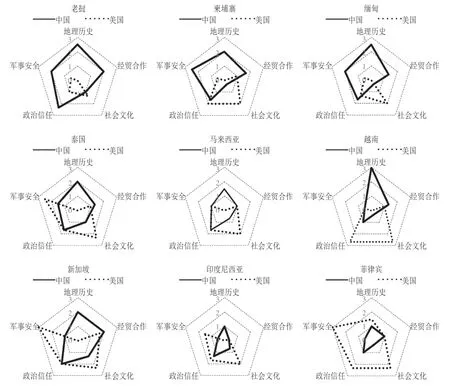

根据前文对东南亚国家与各大国(或中等强国)关系的表1、表3、表5、表7、表9 所示指标,选取中美两国指标可得图2 的国别示意图。

图2 中美与东南亚国家关系指标示意图

通过图2 所示,可以较直观地感受到从左上到右下的中美“地缘引力”强弱交错的变化趋势。具体来看,存在以下特征,并有必要采取针对性举措。

(一)中美在东南亚国家的地缘引力存在较明显的区位差异,有必要妥善选择地缘博弈发力点

从图2 来看,作为东南亚“地缘引力结构”的主轴,中美两国与东南亚国家的地缘引力关系呈现明显的非均衡分布特征。最上排的3 个国家是中国的地缘引力占优,中间排的3 个国家是中美双方相对均衡,最下排的3 个国家是美国的地缘引力占优。如果将其投射到东南亚地图上,大体可以形成从南海到马六甲海峡的区位分界线。其中,最上排的3个国家位于分界线左上方,都属于陆上东南亚国家,老挝更是典型“陆锁国”,不仅与中国接壤,而且与南海主权争议或马六甲困境无涉;最下排的3 个国家位于分界线右下方,都属于海上东南亚国家,近代以来一直深受西班牙、荷兰、英国等海权强国压迫,迄今也未能摆脱美国的海权影响;中间排的3 个国家则位于背陆面海的分界线上,正处在陆权与海权的交锋区域。

为了更好推动“一带一路”建设,中国在深化与东南亚国家关系的过程中,有必要更有效利用既有的战略资源,以改善中长期的中美战略博弈态势。从“地缘引力结构”的非均衡分布来看,正处于均衡态势的泰国与马来西亚可作为地缘博弈的发力点。原因有三:

其一,相较于中国优势明显的最上排3个国家,泰国与马来西亚各项指标都处于中等水平,无论军事安全,还是经贸合作,短期内都还有较大的拓展空间,有助于避免最上排3 个国家面临的边际收益递减问题。此外,最下排的新加坡也面临同样的边际收益递减问题。

其二,相较于中间排的越南,泰国与马来西亚在地缘引力各维度上相对均衡,有助于避免在越南可能面临的失衡问题。

其三,相较于最下排美国优势明显的菲律宾与印尼,中国在泰国与马来西亚的地缘引力根基相对坚实,有助于避免政府更迭引发关系逆转的不确定性风险。

(二)中国与东南亚国家关系面临日印等国的侧翼牵制,有必要依托基建联通促进次区域融合

近年来,随着“一带一路”稳步落实,中国与东南亚国家的经贸合作呈现高增长态势,从而使得有关东南亚国家“安全靠美国,经济靠中国”的说法流传甚广。不过,从图2 可见,该说法其实局限性明显。

从军事安全指标来看,称得上“安全靠美国”的仅有美国盟友菲律宾与泰国,以及美国准盟友新加坡,其他国家中,最上排的3 个国家是中国影响力更明显,马来西亚与越南则是受俄罗斯的重要影响(见表4),至于印尼作为中等强国,其军事安全具有较高自主性,即使军售也呈现明显的多元化特征。

从经贸合作指标来看,中国在最上排的3 个国家优势最明显,并在中间排的3 个国家以及最下排的新加坡也都具有一定优势;反观美国,基本上在东南亚国家都不具有明显优势,仅在最下排的新加坡具有一定影响力。因此,如果仅限于中美之间,“经济靠中国”相对客观。但在美国“印太战略”框架下,将其盟友日本的侧翼地缘引力纳入视野,就会发现日本的经贸合作指标在中间排与最下排的东南亚国家中都接近甚至超过中国(见表3)。事实是,长期深耕东南亚国家甚至将东南亚市场视为“后花园”的日本,才是中国在当前及中长期的关键竞争对手。

此外,值得留意的是,尽管中国在地理历史指标上相对美国和日本都具有明显优势,从而有助于形成非对称的地缘引力“超额红利”,但在美国将印度纳入“印太战略”框架的情况下,就有可能依托印度的侧翼地缘引力在地理历史维度上分化中国影响力。特别是在最上排的3 个国家,以及中间排的泰国与马来西亚,印度的地理历史指标都接近甚至超过中国(见表1),而这也是印度近年来推动“东进政策”的重要依仗。

针对“印太战略”框架下地缘引力格局“主轴+侧翼”的牵制态势,中国有必要在稳步推进军事安全与经贸合作之外,进一步提升地理历史影响力,争取更多非对称的地缘引力“超额红利”。通常情况下,地理历史维度是作为常量客观存在,难以短期内引发实质变化。不过,依托“一带一路”的基础设施联通,却有可能在技术层面上压缩“距离”,从而在次区域融合过程中,进一步拉近东南亚国家与中国的地理关联。为此,有必要将联通中国西南地区与中南半岛及马来半岛的泛亚铁路建设,作为地缘战略布局的首要目标,并在此基础上,依托新基建促进次区域的多层次全方位发展融合。

(三)中国与东南亚国家关系在主观维度上存在“短板”,有必要加强本土化的民心相通工作

从图2 可见,中国在地缘引力的各维度指标中,普遍呈现客观指标优于主观指标的基本特征。如果与美国相比,中国在主观指标上的“短板”表现得更为明显。在最下排的菲律宾与中间排的越南,美国在政治信任与社会文化的两项主观指标上都占据明显优势;而在最下排的新加坡与印尼、中间排的马来西亚与泰国,甚至最上排的缅甸与柬埔寨,美国也在社会文化的主观指标上占据优势。如果将日本纳入视野,则会发现在最上排的3 个国家以及中间排的3 个国家,日本在政治信任与社会文化的两项主观指标上都接近甚至超过中国(见表7 与表9)。

从中长期来看,中国在地缘引力的主观维度上存在的“短板”,很可能成为中国进一步深化与东南亚国家关系的重要拖累,以及美国在“印太战略”框架下通过“主轴+侧翼”开展对华遏制的关键切入点。对此,“一带一路”明确提出了民心相通的工作要求,并取得了一定成效,但离弥补“短板”还相去甚远。其中,较现实的问题是,相对于长期深耕东南亚国家的美日等西方国家,中国在民心相通工作中的本土化程度明显不足,使得当地民众很难理解“中国故事”的深刻内涵,更遑论在此基础上形成“周边命运共同体”的观念塑造。故而,有必要在促进民心相通的工作中,借鉴美日等国经验,更多在对象国当地设置工作站,更多借鉴当地话语,更多启用当地新生代知识精英,引导对象国形成当地人用当地话讲好“中国故事”的本土化良性循环,从而为“一带一路”构建更有利的民意环境。