中国健康扶贫的逻辑演进与新时代战略转型研究

2020-10-29郑继承

郑继承

人民健康是国家富强的重要标志,生命健康权是公民最基本的权利。健康和贫困高度相关,全球最贫困的国家也是疾病肆虐的地区(如撒哈拉以南的国家)。世界卫生组织的研究报告显示,2017 年,全球有1 亿人因医疗费用而陷入极度贫困状态,因病致贫的人数约为1.8 亿人①World Health Organization and World Bank Group.Tracking universal health coverage:2017 Global Monitoring Report.2017 年12 月23 日.http://documents.shihang.org/curated/zh/640121513095868125/pdf/122029-WP-REVISEDPUBLIC.pdf。2017 年,中国建档立卡贫困户中因病致贫、因病返贫比例为41.65%,全国有3.7%的贫困人口患大病、15%的贫困人口患长期慢性病②中国新闻网:《中国将实施健康扶贫三年攻坚行动》,2018 年7 月2 日。。可以看出,因病致贫和因病返贫是贫困群体追求美好生活道路上的最大障碍。针对因病致贫、因病返贫问题,早在2014 年习近平总书记就提出“没有全民健康,就没有全面小康”③《习近平在江苏调研时强调主动把握和积极适应经济发展新常态推动改革开放和现代化建设迈上新台阶》,《人民日报》2014 年12 月15 日,第1 版。的重要论断。2015 年以来,中央正式确定启动健康扶贫工程,围绕贫困群体健康问题制定出一系列扶持政策,成为中国全面消除绝对贫困的核心保障力量。有鉴于此,本文拟从理论层面剖析健康与贫困的内在逻辑结构,在梳理中国健康扶贫政策历史演进的基础上,阐释中国健康扶贫的理论探索与实践创新,提出相对贫困治理阶段中国健康扶贫的战略转型的总体思路,以期为新时代中国健康扶贫的高效推进提供基本导向。

一、健康扶贫的概念内涵与逻辑关系

(一)概念内涵

贫困问题一直是社会关注的重点,贫困研究也是学术界的焦点。随着贫困问题的多学科交叉研究,学界对贫困的认识也由单一的经济维度拓展到能力、权利、制度等多维视角。健康被剥夺是导致贫困的一项重要因素,健康贫困表现为“因机会丧失和能力剥夺,个体参与医疗保障、卫生保健和享受社会基本公共卫生服务机会的丧失,较高的健康脆弱性导致个体面临较高的健康风险,致使个体参与经济活动能力被剥夺,带来收入减少和贫困产生或深化”①Sen,A.Poverty:An ordinal approach to measurement.Econometrica,1976,44(2):219-231.。针对健康贫困问题的治理策略(即健康扶贫),一直是中国贫困治理的主导模式。

长期以来,学术界对健康扶贫的研究主要聚焦于政策解读、路径优化、经验总结、个案分析等方面,关于健康扶贫的理论研究相对不足,导致健康扶贫的内涵界定未达成统一的认识、理论建构也未形成统一的范式。现阶段,已有少量学者正在尝试建立健康扶贫的理论体系。左停、徐小言基于“贫困—疾病”恶性循环理论框架,引入农村健康保障链的概念,探讨通过健康保障链切断“贫困—疾病”的恶性循环的行动策略,缓解“因病致贫、因贫致病”现象的产生②左停、徐小言:《农村“贫困-疾病”恶性循环与精准扶贫中链式健康保障体系建设》,《西南民族大学学报(人文社科版)》2017 年第1 期。。冯莉钧等认为,通过加大贫困地区卫生资源投入、完善贫困地区医疗保障机制、开展健康科普和健康促进工作、建立以预防为主的疾病防控机制等4 方面能够有效遏制因病致贫、因病返贫问题③冯莉钧、汤少梁、马蓉:《基于供给侧改革的健康扶贫优化路径研究》,《卫生经济研究》2017 年第4 期。。翟绍果、严锦航认为,健康扶贫是通过降低贫困群体的健康脆弱性,并为其提供基本健康保障,以此化解因病致贫、返贫的现实困境④翟绍果、严锦航:《健康扶贫的治理逻辑、现实挑战与路径优化》,《西北大学学报(哲学社会科学版)》2018 年第3 期。。葛绣山认为,健康扶贫的核心价值就是通过加强贫困地区医疗卫生服务体系建设,提升贫困地区医疗卫生服务水平、完善贫困地区健康保障体系和提高贫困地区健康知识素养⑤葛绣山:《来自医院对口帮扶的探索与思考》,人民健康网,2019 年8 月21 日。。还有部分学者基于医学视角展开健康扶贫的微观分析,如PDCA 模式、家庭签约医生、医联体等角度。

基于理论逻辑结构范式,本研究将健康扶贫的内涵界定为两个层面:广义上,所有支持贫困群体健康事业发展的政策举措均可视为健康扶贫,包含国内扶持与国际援助、政府扶持与非政府组织扶持、正式扶持与非正式扶持;狭义上,健康扶贫特指国家基于医疗卫生的公共属性,通过政策扶持机制来保障贫困群体的基本健康权,实现贫困群体医疗卫生服务可及可得、医疗费用可负担可承受、疾病风险可预防可降低。

(二)逻辑关系

按照现代贫困理论,广义的贫困包含经济、政治、社会、文化、教育等范畴的多种影响因素,由此衍生出经济贫困、能力贫困、知识贫困、心理贫困、信息贫困和文化贫困。导致贫困产生的原因也复杂多维,且多种因素共同交织,不仅有经济发展方面的原因,也有社会制度层面的因素,还有个人意识和文化传承等方面的缘由,很少有单一因素导致的贫困。所有致贫因素中,因病致贫、因病返贫是导致家庭贫困的最重要因素。2018 年,全国农村贫困人口中因病致贫、因病返贫的占比在40%以上,随着中国人口老龄化的持续推进,这一占比还将会上升⑥人民政协网:《农村贫困人口1660 万,因病致贫占40%》,2019 年3 月5 日。。

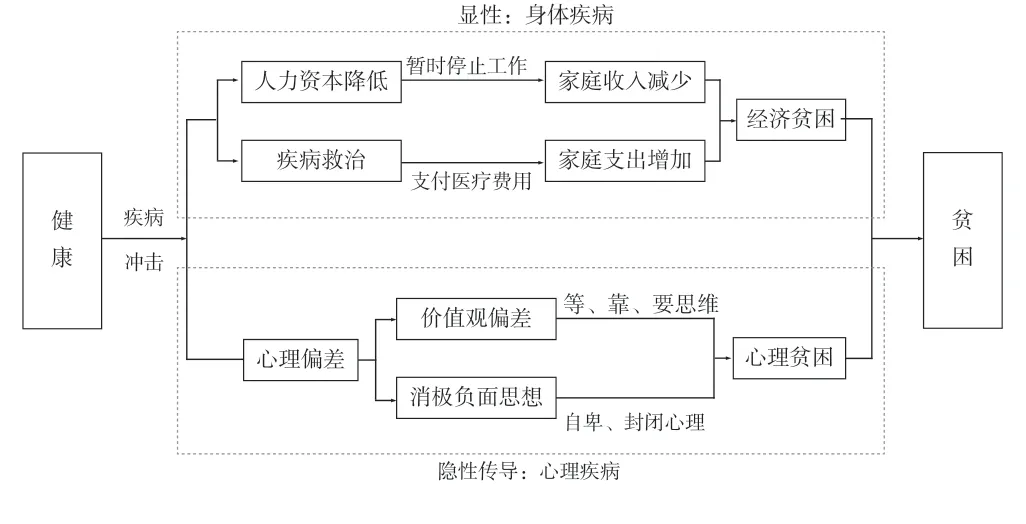

疾病对健康的冲击主要通过显性和隐性两种传导机制引发贫困,从而将个体推向艰难境地。从显性传导机制看,在不确定的时间与空间维度,个体遭受疾病的冲击,身体机能的降低导致个体不得不暂时停止工作去治疗疾病,由此带来家庭收入的减少,疾病的救治带来家庭支出的增加(即使购买医疗保险,也还有自付部分),必然会加重个体经济负担,将个体推向贫困的边缘。从隐性传导机制看,个体由于心理疾病导致思维意识偏离,产生与主流“幸福是奋斗出来的”⑦新华网:《深深的牵挂 殷殷的嘱托——习近平总书记考察重庆回访记》,2019 年4 月18 日。价值观相异的等靠要思想,或产生自卑、封闭、固化等消极负面思想,致使个体处于心理贫困状态。中国在制定健康扶贫政策时,也是根据健康与贫困这一内在逻辑关系进行顶层设计。绝对贫困治理阶段,中国健康扶贫政策主要聚焦于解决显性健康贫困,通过加强贫困地区医疗卫生基础设施建设、针对贫困群体实施全覆盖医疗卫生保障体系、扩大医疗救治的报销范围等措施,解决贫困地区“看病难、看病贵”问题。

图1 健康与贫困的内在逻辑关系

二、中国健康扶贫的演进历程与策略路径

(一)演进历程

中华人民共和国成立以来,中国共产党始终高度重视人民群众的健康问题,医疗卫生事业历经多次改革,从中华人民共和国成立之初落后的医疗卫生体制发展到新时代相对完善的医疗卫生服务体系。特别是围绕贫困地区探索出来的健康扶贫模式,已经成为中国特色社会主义道路探索过程中的亮点。

根据中国健康扶贫发展的历史进程,可以划分为初步萌芽阶段(1979—2000)、基本探索阶段(2001—2014)、发展成熟阶段(2015—至今)三个历史演进阶段。这三个阶段对应中国健康扶贫战略的两次重大转型:第一次重大转型是1997 年国务院批转的《关于发展和完善农村合作医疗的若干意见》,中国开始筹划建立农村合作医疗制度,推动中国农村健康事业发展由初步萌芽阶段转向粗放式探索阶段,奠定了农村医疗卫生保障体系建构的基础;第二次重大转型是2015 年国家卫生健康委员会等15 个部门联合印发《关于实施健康扶贫工程的指导意见》(国卫财务发〔2016〕26 号),标志着中国正式启动健康扶贫战略,推动中国对贫困地区健康事业发展由粗放式探索阶段转向精准型成熟阶段,为贫困地区享受公平优质的健康资源提供了基础性保障。中国健康扶贫的两次重大转型,不仅是对政策和路径的优化提升,更是对人民群众高质量健康资源需求的现实满足。

1.萌芽阶段(1979—2000)

贫困地区医疗卫生事业的倾向性扶持始于改革开放时期,国家在解决贫困地区人民群众温饱问题的同时,也开始考虑基本医疗保健。1984 年,中央出台的第一个专门针对贫困地区扶持的文件《关于帮助贫困地区尽快改变面貌的通知》(中发〔1984〕19 号)中就提出“山区的科技、卫生工作也应有切实的规划,各有关部门均应围绕山区开发的目标,采取措施,逐步实现”,由此开启了中国农村贫困地区医疗卫生事业的帮扶。1996 年,中国初级卫生保健基金会成立,开始推动“健康扶贫行动”,尝试在贫困地区探索建立合作医疗制度①陈刚:《健康扶贫行动实施计划》,《前进论坛》1997 年第8 期。。这一时期,国家对农村地区医疗卫生事业的扶持措施主要是建立农村医疗保障制度、组建三级预防医疗机构、定向培养贫困地区医疗卫生人才。

2.探索阶段(2001—2014)

在针对贫困地区医疗卫生事业倾向性扶持的基础上,开始探索贫困地区医疗卫生事业发展的政策措施,并尝试构建覆盖城乡的健康保障体系。2002年,中央出台的《关于进一步加强农村卫生工作的决定》(中发〔2002〕13 号)从全局角度对农村医疗卫生事业发展做出顶层设计,开启了贫困地区医疗卫生事业专项扶持的实践探索。这一时期,国家对贫困地区医疗卫生事业的倾向性扶持政策主要是对贫困农民家庭实行医疗救助、探索“一站式”贫困群体健康管理服务、完善城乡医疗救助制度,以及通过公共财政预算、公益金和社会捐助等渠道筹集用于城乡贫困家庭医疗救助的专项基金。

3.成熟阶段(2015 至今)

基于贫困地区医疗卫生事业专项扶持的实践探索,贫困地区医疗卫生服务体系得到完善,贫困群体健康保障体系基本建立。2016 年,在《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》(中发〔2015〕34 号)的战略构架下,正式启动健康扶贫工程,国家卫生健康委员会联合多个职能部门出台《关于实施健康扶贫工程的指导意见》(国卫财务发〔2016〕26 号)和《关于印发健康扶贫工程“三个一批”行动计划的通知》(国卫财务发〔2017〕19 号),由此构筑出中国健康扶贫的顶层制度架构。时至今日,中国健康扶贫战略由实践探索走向初步成熟,基本建立了相对完善的健康扶贫政策体系、制度规章和运行机制。这一时期,国家健康扶贫政策的具体措施主要是启动贫困地区医疗卫生服务体系标准化建设、降低贫困人口医疗费用负担、实施农村贫困人口住院先诊疗后付费、实施全国三级医院与连片特困地区县和国家扶贫开发工作重点县县级医院一对一帮扶,以及将贫困人口全部纳入基本医疗保险、大病保险、医疗救助制度覆盖范围。

(二)策略路径

2001 年,世界银行提出“贫困脆弱性”的概念,认为贫困脆弱性是“度量应对冲击的复原——冲击导致未来福利下降的可能性”①World Bank:World Development Report 2000/2001:Attacking Poverty,Oxford University Press,2000.,即由于风险或冲击而使得家庭或个人未来生活水平降到贫困线以下的概率或可能性。健康贫困具体表现为,一个家庭由于疾病的产生而导致经济支出急剧增加,一旦超出家庭财富累积的承受范围,必然致使家庭或个人处于绝对贫困状态。从健康贫困的形成机理来看,“风险—能力—行动—后果”共同构成了四个维度,风险、能力与行动是导致贫困脆弱性的主要因素,降低风险、提升能力、改善行动是消除健康贫困的核心策略。基于健康贫困的脆弱性,可通过降低贫困群体的经济脆弱性和减轻贫困群体的健康脆弱性两大策略从源头上阻断因疾病引发的贫困恶性循环。

1.降低贫困群体的经济脆弱性

经济脆弱性最直观的表现即因外部冲击导致资本存量的减少,个体原本相对不足的资本存量显得更为贫瘠。健康贫困的经济脆弱性表现为,因病致贫、因病返贫源于健康风险冲击带来个体资本存量的下降,引发对医疗卫生服务的需求,产生医疗消费支出。调查数据显示,资本存量不足的个体面临健康风险冲击的概率更大,经济脆弱性是产生贫困的源头。

针对贫困群体经济脆弱性问题,中国健康扶贫所采取的治贫策略是通过财政转移支付的形式降低贫困群体就医的经济负担。一方面,完善贫困群体基本保障体系,降低贫困家庭的直接经济负担。具体而言,主要是采取补贴方式鼓励贫困群体购买保险,如基本医疗保险、重疾保险和大病保险,降低因个体健康问题所带来的家庭直接经济负担,从而提高家庭应对疾病风险冲击的经济能力,如对建档立卡贫困户的农村新型合作医疗保险实施财政全额补贴(或比例补贴)的政策,以此降低贫困家庭的经济负担。另一方面,通过资源整合和制度创新降低贫困家庭的间接经济负担。具体而言,主要是针对贫困群体医疗就诊实行“先诊疗、后付费”政策,建档立卡贫困人口生病住院无需缴纳住院保证金,病愈出院实现“一站式”信息交换和即时结算,以此缓解贫困群体疾病治疗过程中的经济压力。

表1 降低贫困群体的经济脆弱性的具体路径

2.减轻贫困群体的健康脆弱性

健康脆弱性表现为因外部冲击导致健康存量降低,受制于医疗卫生服务可及性与可达性,使得个体医疗卫生需求得不到及时满足,从而增加医疗卫生服务的获取成本,降低了健康消费的整体质量。健康贫困的健康脆弱性具体表现为,由于偏远贫困地区医疗卫生机构整体布局结构的不合理,加之医疗卫生设备的不足和专业技术人员综合能力的限制,导致个体在选取医疗卫生服务机构和专业技术人员时面临很大的局限性。

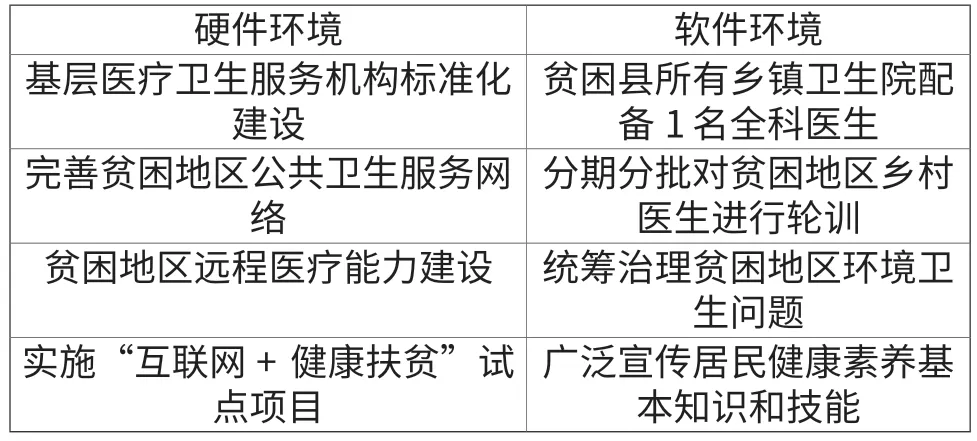

针对贫困群体的健康脆弱性问题,中国健康扶贫所采取的治贫策略是通过提升贫困群体医疗卫生服务硬件条件和软件环境来增强整体性健康服务能力。一方面,基于农村医疗卫生机构分布不合理和整体运营效率低下的客观现实,通过推进基层医疗卫生服务机构标准化建设、提升基层医疗卫生人力资源的综合业务能力、实施贫困地区远程医疗信息化建设等举措,科学布局区域内医疗卫生机构,提高贫困群体健康服务需求的可及性。另一方面,通过改善贫困地区人居环境质量、宣传健康生活基本知识和疾病预防基本常识,提高区域内健康环境意识。同时,推动健康扶贫政策与乡村振兴战略的深入融合,整合农村卫生厕所建设、农村垃圾污水治理项目等生态环境卫生工程,强化疾病防范防控意识,统筹人居环境改善和公共卫生事业发展,降低贫困地区疾病发生的风险。

表2 减轻贫困群体的健康脆弱性的具体路径

(三)主要成效

经过初步萌芽、基本探索、发展成熟三个阶段的演进,中国健康扶贫基本建立相对完整的集政策体系、策略路径、主导模式、运行机制和保障措施为一体的全过程理论架构。2015 年以来,中国健康扶贫战略在“三个一批”分类救治策略和医疗保障扶贫3 年行动方案的推动下取得显著的成效,贫困患者不仅得到高质量的医疗救治,且自身承担的医疗费用大幅降低。国家卫生健康委员会数据显示,2019 年中央财政转移支付地方卫生健康项目的资金47 亿元,全国670 万户因病致贫、因病返贫的建档立卡贫困户实现脱贫①2019 年7 月9 日,国家卫生健康委员会例行新闻发布会介绍《解决贫困人口基本医疗有保障突出问题工作方案》以及有关地方健康扶贫典型经验,根据新闻发布会上的数据整理得到。。

1.建立了健康扶贫的顶层制度框架

围绕贫困群体健康发展问题,国家已经建立中央、省、县、乡、村五级医疗卫生机构健康扶贫工作机制,形成科学规范、运转高效、保障有力的健康扶贫制度架构。从纵向维度来看,中国健康扶贫政策架构中,既有宏观战略层面的贫困群体健康发展的制度设计(诸如《关于实施健康扶贫工程的指导意见》),又有微观实践过程中的操作指引(如《关于进一步加强农村贫困人口大病专项救治工作的通知》)。从阶段目标来看,中国健康扶贫政策架构中,既包含了贫困群体健康发展的中长期战略规划(如《健康扶贫工程“三个一批”行动计划》),又设定了贫困群体健康发展的阶段性目标任务(如《医疗保障扶贫三年行动实施方案(2018-2020年)》)。

2.贫困群体健康保障实现了全面覆盖

在宏观政策的强力推动下,国家针对贫困群体健康保障建立了四大机制(即基本医保、大病保险、医疗救助、政府兜底),部分地方政府主动提高贫困群体的医疗保障标准和建立贫困群众就医的各项补充制度,实现了贫困人群住院“先诊疗、后付费”和“一站式”即时结算。国家卫生健康委员会数据显示,2015 年以来,中国新型农村合作医疗对建档立卡农村贫困人口覆盖率一直保持在95%以上,政策范围内门诊和住院费用报销比例稳定增长,建档立卡贫困户患者医疗费用个人平均自付比例已经降低到10%左右,贫困群体个人承担部分没有任何压力。

3.贫困地区医疗卫生服务能力大幅提升

健康扶贫政策实施以来,通过国家对贫困地区医疗卫生事业的倾向性扶持,贫困地区医疗卫生机构服务能力得到大幅提高、专业技术人员得到有效补充、职业技能培训体系已经建立,基本实现了“小病不出村,大病不出县,群众看病有保障”的阶段性目标。截至2019 年底,全国832 个贫困县都有1家公立医院,99%以上的乡镇和行政村都有1 所医疗卫生机构(卫生院和卫生室),且88%的乡镇医疗卫生机构和75%的村级医疗卫生机构都已经完成标准化建设②2019 年9 月23 日,国家卫生健康委员会例行新闻发布会介绍定点扶贫工作以及贫困地区健康促进工作有关情况,根据新闻发布会上的数据整理得到。,98%的乡镇至少有1名全科医生或执业(助理)医师,98.2%的行政村至少有1名合格村医③国家卫生健康委员会:《深入实施健康扶贫 坚决打赢脱贫攻坚战》,《党建》2019 年第11 期。。

4.医疗卫生事业对口帮扶深入实施

按照国家的统一部署,实施全国三级医院与集中连片特困地区县级医院、国家扶贫开发工作重点县县级医院一对一帮扶措施,采取“组团式”帮扶方式由三级医院向被帮扶医院派驻1 名院长或副院长、护理部主任及学科带头人进行蹲点帮扶。国家卫生健康委员会数据显示,2019 年全国已有1107 家三级医院“一对一”对口帮扶832 个贫困县的1172家县级医院,通过医疗设施援赠、专业技术人员选派、医疗卫生信息化建设和人力资源培训等具体措施,贫困地区94.5%的患者在县域内得到妥善治疗④2019 年7 月9 日,国家卫生健康委员会例行新闻发布会介绍《解决贫困人口基本医疗有保障突出问题工作方案》以及有关地方健康扶贫典型经验,根据新闻发布会上的数据整理得到。。

(四)现实挑战

虽然中国健康扶贫工程实施以来取得了显著的成效,但同时在政策执行过程中也暴露出一些问题,这些问题既是现阶段健康扶贫高效推进的阻碍,也是下一阶段中国健康扶贫体制改革和政策创新的方向。

1.健康扶贫政策主体之间缺乏有效衔接

健康扶贫工程具有整体性、综合性和系统性的基本属性,《关于实施健康扶贫工程的指导意见》也明确提出“建立基本医疗保险、大病保险、疾病应急救助、医疗救助等制度的衔接机制,发挥协同互补作用,形成保障合力”。然而,健康扶贫政策在具体实施过程中,卫生健康部门与扶贫、财政、民政、慈善等部门缺乏有效衔接机制和共享机制,仍然存在一定程度的各自为政、资金分散、相互推诿、信息孤立等问题,严重影响了健康扶贫政策的综合效率。

2.健康扶贫的社会力量参与度不高

当前,健康扶贫政策主要是采取“制定目标→下达任务→层层落实→督查考核”的行政工作流程推进,政策执行过程高度依赖政府职能部门,缺乏以市场为导向的运行机制。尽管在《“十三五”脱贫攻坚规划》中明确提出“广泛动员社会力量参与脱贫攻坚,支持社会团体、基金会、社会服务机构等各类组织从事扶贫开发事业”的思路,但由于缺乏引导机制、激励措施和规范流程,社会力量参与健康扶贫的积极性不高。

3.贫困群体心理健康问题关注不足

健康包含身体健康与心理健康两种样态。当前健康扶贫主要聚焦于解决贫困群体的身体健康问题,通过建立相应的保障机制实现“病有所医”的短期目标,但贫困群体的心理健康却未得到足够重视。随着贫困群体与外部世界的交流越来越深入,个体对自身的差距有了客观认识之后,部分贫困个体可能会产生自卑、焦虑、烦乱、恐慌等负面情绪,由此引发个体自身压力调节失衡,产生观念思维的偏差,导致心理处于亚健康状态。一份针对贫困群体心理健康的小样本调查结果显示①谢治菊:《心理扶贫论析》,《贵州社会科学》2019 年第11 期。,26.8%的被调查者觉得生活没有意义,39.4%的被调查者会有自卑感,50.3%的被调查者经常感到焦虑。

4.健康扶贫对口帮扶缺乏长效机制

健康扶贫对口帮扶政策的深入实施,在一定程度上解决了贫困地区医疗卫生整体水平落后、医疗卫生事业管理效率偏低的问题。从短期效果来看,对口帮扶政策大大提升了贫困地区医疗卫生整体技术水平和服务能力,为贫困地区医疗卫生事业的发展注入了信息活力、技术活力和精神活力。但从长期来看,国家和帮扶机构既没有建立对口帮扶长效机制,也未能从整体性角度统筹安排部署对口帮扶工作。由于贫困地区医疗卫生机构的基础十分薄弱,专业培育、人才建设、现代管理均需要较长的周期,长期规划与机制保障的缺位,很可能导致前功尽弃,甚至加剧医疗卫生事业发展的地域差距。

三、新时代中国健康扶贫的战略转型

中华人民共和国成立以来,中国共产党带领全国人民经过70 多年的艰苦奋斗,生产力水平大幅提高,人民生活水平持续增长,贫困治理也取得人类减贫史上的伟大奇迹。到2019 年底,中国绝对贫困人口仅为551 万人,贫困人口占全国总人口的比重低至0.6%,贫困地区农村居民人均可支配收入达到11567 元②2020 年2 月28 日,国家统计局发布《中华人民共和国2019 年国民经济和社会发展统计公报》,根据该公报整理。。

新时代的中国正以昂扬的姿态走近世界舞台中央,国际社会前所未有地期待中国在国际舞台发挥引领作用。2020 年,中国贫困治理将迎来历史阶段性转轨,扶贫开发的重心将从消除绝对贫困转向瞄准相对贫困问题。面对相对贫困治理所出现的新情况、新问题、新矛盾,中国贫困治理模式将迎来前所未有的改革创新,健康扶贫也将迎来更高层次的战略转型。如何理解新时代中国健康扶贫的战略转型、如何构建相对贫困治理阶段健康扶贫的长效机制、如何制定相对贫困治理阶段健康扶贫的政策体系,将是现阶段健康扶贫需要思考的重大现实问题。

(一)新时代中国健康扶贫的战略转型

中国全面消除生存型绝对贫困后即将进入发展型相对贫困治理阶段,面对新阶段贫困治理的新态势,健康扶贫将在价值内涵、衡量标准、战略目标和策略路径四个维度迎来更高层次的战略性转型。

1.价值内涵的重大转型

消减贫困的立足点在于缓解甚至消除区域内资源分配不均带来的不平等。健康公平是社会公平的核心要件,健康扶贫的目的是通过消除因医疗卫生资源分配不均衡而造成的健康贫困,推动医疗卫生资源在健康领域公正配置。坚持以人为核心的价值内涵,有助于科学制定健康扶贫战略和治贫长效机制,推动健康扶贫在人的发展过程中发挥积极的引领带动作用。绝对贫困治理阶段,健康扶贫政策更加侧重于解决贫困群体能够看得起病的问题。进入到相对贫困治理阶段后,健康扶贫将更加注重医疗卫生资源供给的优质性和全社会享受健康资源的公正性,价值内涵将秉持全民享有“公平正义”的健康权利,实现医疗卫生资源在全社会范围内均衡配置,推动全社会整体健康质量的有效提升。

2.衡量标准的重大转型

无论是绝对贫困还是相对贫困,衡量水准和评价标准必须是最先考虑的关键性问题。绝对贫困的衡量标准采用以“解决基本生存问题”为核心的居民家庭人均收入指标,在“两不愁、三保障”脱贫总目标下健康扶贫主要围绕贫困群体“看得起病、看得好病、看得上病”的衡量标准进行制度设计。随着中央精准扶贫精准脱贫战略的强力推进,2020年中国将全面摆脱绝对贫困,贫困群体生存所需的物质资料将得到完全满足,贫困地区健康保障体系也将全面建成。基于绝对贫困治理所取得的显著成效,相对贫困治理阶段的健康扶贫衡量标准也将面临重大转型。一方面,健康扶贫将更加注重服务质量,通过完善绝对贫困阶段的健康保障体系和提高基本医疗卫生服务能力,为贫困群体提供更高质量的健康服务。另一方面,健康扶贫将适当扩大覆盖面,将因病支出型相对贫困家庭纳入健康扶贫范畴,探索建立因病支出型相对贫困家庭的认定标准、帮扶措施、退出机制,实现困难群众健康帮扶的整体性覆盖。

3.战略目标的重大转型

绝对贫困治理阶段,健康扶贫围绕“病有所医”的总体目标,为贫困群体构筑出基础性健康保障系统,有效解决了因病致贫、因病返贫问题。相对贫困治理阶段,健康扶贫将立足于解决人民日益增长的健康需要和医疗卫生资源均等化之间的矛盾来进行制度设计。因而,预设目标具有动态性、长期性,也更加复杂。从短期来看,健康扶贫的目标是确保已脱贫群体健康总体水平持续提升,筑牢人民健康保障网。从中期来看,健康扶贫的目标是缩小贫困群体和非贫困群体在医疗卫生服务上的差距,实现区域内医疗卫生服务均等化。从长期来看,健康扶贫的目标是促进贫困群体与全国人民同质享有全生命周期的高质量健康服务。

4.策略路径的重大转型

健康扶贫路径具有直接路径与间接路径的双重属性,直接路径表现为通过政府行政指令和政策对贫困地区医疗卫生事业的绝对扶持,间接路径表现为依托示范效应、邻里效应、回流效应构建科学的健康观来增强贫困群体的体能素质。绝对贫困治理阶段,健康扶贫的策略更多表现为直接路径,通过国家对贫困地区医疗卫生事业的转移性支付和倾向性扶持,提高贫困群体健康资源的可及性。相对贫困治理阶段,健康扶贫将更加倾向于间接路径,通过营造积极向上的健康观,引导全民进入科学饮食、有氧运动、规律生活的健康轨道,提高人民群众的身体素质。

(二)2020年后中国健康扶贫的长效机制

2020 年中共中央、国务院《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》提出,脱贫攻坚任务完成后,扶贫工作重心转向解决相对贫困,研究建立解决相对贫困的长效机制,推动减贫战略和工作体系平稳转型。健康扶贫作为中国贫困治理的重要方式,探索建立解决贫困群体健康问题的长效机制,是新时代实现贫困地区困难群众稳定脱贫和发展致富的基础性保障。

1.改革创新健康扶贫的制度体系

1984 年以来,国家针对贫困地区实施了多项综合性医疗卫生扶持政策,到2015 年中国正式建立健康扶贫政策体系,意味着国家对健康扶贫的理论认识和实践探索在逐步深化。健康扶贫政策演变过程中,政府立足于经济社会发展的动态趋势,通过对健康扶贫政策的不断调试,实现政策改革创新与时代特征相互耦合。进入相对贫困治理阶段后,健康扶贫政策机制将要打破传统自上而下的推进模式,发挥制度变革的内在潜力,推动正式制度与非正式制度的深度融合,建立以供给制度、衔接制度、评价制度、激励制度、监督制度为核心的规范体系,推动中国健康扶贫进入规范化轨道。

2.激发社会力量参与健康扶贫的活力

社会力量参与扶贫开发工作是对政府主导的有效补充。通过激发社会团体、基金会、社会服务机构等各类组织参与健康扶贫行动的活力,动员社会力量参与贫困地区健康事业发展,形成政府兜底与慈善救助的协同互补。同时,积极搭建社会组织与贫困群体的交流平台,让社会力量充分了解因病致贫、返贫群体的实际需求,让需要帮助的群体充分了解社会力量帮扶的资源项目,实现健康扶贫资源和救助对象现实需要的精准对接。

3.建立健康扶贫对口帮扶的长效机制

发达地区医疗卫生机构的“输血”是贫困地区医疗卫生机构“造血”能力提升的重要保障,建立并优化健康扶贫对口帮扶的长效机制是确保对口帮扶工作规范高效运行的基础。建立健康扶贫对口帮扶长效机制应该从3 个方面来统筹考虑:(1)按照“全国一盘棋”的整体性思路,前瞻性规划和制定对口帮扶的目标与任务。(2)动员鼓励非公立医疗卫生机构、中外合资医疗卫生机构、外方独资医疗卫生机构参与到健康扶贫对口帮扶行列,形成全社会力量帮扶贫困地区健康发展的格局。(3)积极倡导支援、受援医疗卫生机构之间确定医联体关系,引导优质医疗资源下沉,推动医联体工作外延。

4.注重贫困群体心理健康问题

心理健康问题一直被社会所忽视,欠发达地区更不重视个体的心理健康。相对贫困治理阶段,健康扶贫顶层设计中应纳入对贫困群体心理健康帮扶的内容,以健康心态、人格塑造、自信培育为导向进行心理疏导的探索性尝试。一方面,依托扶贫队伍和地方党员干部建立心理健康咨询室,帮助群众消除保守、自卑、消极、懒惰等不健康心理,树立正确的人生观、世界观和价值观。另一方面,给予留守儿童、留守妇女、留守老人等特殊心理弱势群体更多的精神关怀和心理疏导,帮助他们保持积极努力、乐观向上的健康心理状态。

5.积极倡导健康生活方式

“健康中国战略”作为新时代中国特色社会主义建设的重要制度安排,既是全面建成小康社会的现实基础,也是人民对美好生活需要的本质要求。依托国家基本公共卫生服务均等化项目、全民健身活动、全民健康素养促进行动、健康中国行活动等平台①参考国家卫生健康委员会发布的《全民健康生活方式行动方案(2017-2025 年)》。,在贫困地区开展涵盖合理膳食、控烟限酒、适量运动等内容的专项行动,倡导全民健康文明的生活方式,提升个人健康意识和行为能力,推动疾病治疗向健康管理转变,为全面推进健康中国建设提供有力支撑。

6.提高应对重大突发公共卫生事件的能力

由于贫困地区医疗卫生基础设施建设长期处于滞后状态,一旦发生重大公共卫生事件,贫困地区的医疗卫生系统、公共管理系统、应急管理系统的脆弱性都被凸显出来。2003 年的SARS 事件和2020年正在经历的COVID-19,都不同程度地反映出贫困地区在面对重大突发公共卫生事件的无力感。因此,在相对贫困治理阶段,加强贫困地区应对重大突发公共卫生事件的防控能力建设刻不容缓。一方面,应发挥县级疾病预防控制中心的主导职能,建立乡(镇)、村委会观测站,形成防治结合、联防联控、群防群治的工作机制。另一方面,应更加注重对乡村医生的培育,肯定乡村医生在历次重大突发公共卫生事件过程中宣传普及、人员排查、筛查患者等方面的工作,并在学习培训、技能提升、职称评定等方面给予乡村医生更大的倾斜空间,发挥好贫困地区乡村医生“守门人”的作用。

综上所述,中华人民共和国成立70 多年来,中国实现了经济总量的规模性增长、人民群众基本保障制度的整体性建构,全社会生产力得到极大的解放,生产关系得到进一步优化,全面建成小康社会指日可待,全面消除绝对贫困即将实现。然而,人民群众正确的健康观却很难在短期内形成,特别是在思维相对固化的贫困群体中尤为突出。因此,健康扶贫并不是一项一劳永逸的短期运动,必须做好长期持续性的帮扶准备。一方面,在保持当前健康扶贫政策延续性的同时,根据贫困群众对新时代高质量健康的现实需求进行改革创新,提供与贫困群众现实需求相匹配的健康扶持措施。另一方面,培养全民健康生活习惯刻不容缓,应多维度、多渠道宣传健康生活方式,进一步提高贫困群体的健康保健意识。