滇西地区不同种源红泡刺藤果实表型与营养成分分析

2020-10-22宋志姣陈容李鹏浩谢雯颖任丽梅马前涛李悦

宋志姣,陈容,李鹏浩,谢雯颖,任丽梅,马前涛,李悦

(保山学院 资源环境学院,云南 保山,678000)

红泡刺藤(Rubusniveus)是蔷薇科(Rosaceae)悬钩子属(Rubus)植物[1],因其果实营养丰富被认为是极具开发潜力的植物[2-3]。悬钩子属植物果实为聚合果,是世界粮农组织(Food and Agriculture Organization if the United Nations,FAO)向全世界推荐的“第三代水果”[4-5],是目前发展最快的小浆果类果树[6]。我国悬钩子属育种工作起步较晚,育成品种极少,与丰富的悬钩子属植物资源(201种98变种)形成鲜明对比[7]。而国外引进品种仅能在与原产地气候相似的少数地区种植,加之悬钩子属植物果实采摘期短、保存时间不长,这些问题严重阻碍了我国悬钩子产业的可持续发展和农民增产增收。国内优质悬钩子品种缺乏已经成为制约悬钩子规模化、产业化发展的重要障碍。

红泡刺藤是广布种,在我国西南地区广泛分布,多个研究表明红泡刺藤富含酚类物质、花色苷、黄酮类物质、维生素等生物活性成分[3],有清除自由基[8]、改善糖尿病、抑制癌细胞增殖等作用,是良好的育种材料[9-10]。前人的研究多关注分类学,在种的水平探讨悬钩子的表型和营养成分[3,9],但从未对种内不同种源红泡刺藤开展相关研究[3,6,9]。利用好珍贵的红泡刺藤野生种质资源,选育出适合我国推广种植的红泡刺藤种源、家系或无性系,将为我国悬钩子产业发展提供保障。本研究在实地调查和采集的基础上结合野生红泡刺藤果实表型和营养成分等数据,首次对滇西地区红泡刺藤野生种质资源开展综合评价工作。研究结果可在理论上为悬钩子属种质资源的有效选择提供依据,为进一步杂交育种和良种选育打下基础;应用上为我国特色农业产业提供优良种质资源,为农林经济持续、快速、稳定的发展提供保障。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

2018年6~8月于天然分布区内采摘野生状态下的红泡刺藤果实,相关信息见表1,编号并带回实验室,挑拣出有破损和未成熟的果实,将余下完整且成熟度高的果实混匀备用。随机取果实30粒分别测量其横、纵径和30粒果重。测量后,密封并置于-20 ℃冰箱保存供后续实验。

表1 试验材料及来源Table 1 Materials and sources of experiment

无水乙醇、葡萄糖、牛血清白蛋白、考马斯亮蓝G-250、H3PO4、盐酸、KCl、醋酸钠、没食子酸、Na2CO3、甲醇、NaOH、NaNO2、Al(NO3)3、FeSO4、水杨酸、柠檬酸和H2O2,均为分析纯,天津市风船化学试剂科技有限公司;浓H2SO4,分析纯,浙江临平化工试剂厂;抗坏血酸、邻苯二甲酸氢钾,均为分析纯,国药集团化学试剂有限公司;酚酞、苯酚,浙江杭州双林化工试剂厂;芦丁标准品,北京索莱宝科技有限公司。

1.2 主要仪器与设备

UV-2600紫外-可见分光光度计,日本岛津公司;JYL-C012榨汁机,九阳股份有限公司;BCD 576 WDUP冰箱,海尔集团公司;TDL 5A离心机,上海安亭科学仪器有限公司;ZD-2型自动电位滴定仪,上海仪电科学仪器股份有限公司;JK-119手持式折射仪,北京金科利达电子科技有限公司;手持折光仪,邦西仪器科技(上海)有限公司;电子游标卡尺,艾瑞泽公司有限公司;CP214分析电子天平,奥豪斯仪器有限公司。

1.3 试验方法

1.3.1 果实横、纵径测量和相关数据计算

根据《悬钩子种质评价标准》随机抽取红泡刺藤果实30粒,用电子游标卡尺测量果底至果顶的长度为纵径,果最粗处的直径为横径(精确0.01 mm),纵横径比=纵径/横径,重复3次[11]。

1.3.2 果实质量测量

各个种源随机抽取30粒红泡刺藤果实,置于干燥的50 mL小烧杯中,以电子天平测量其质量(精确0.01 g),重复3次。

1.3.3 可溶性固形物测定

参照NY/T 2637—2014折射仪法进行,重复3次[12]。

1.3.4 可溶性糖含量测定

待测液的制备:称取1.000 g鲜果于研钵研磨成匀浆,加入5 mL蒸馏水转移至试管中,试管用保鲜膜封口后于沸水中加热提取30 min(提取2次),合并提取液,于3 000 r/min下离心20 min,上清液转移至50 mL容量瓶中用蒸馏水反复冲洗试管及残渣再离心,上清液转移至50 mL容量瓶中并定容至刻度,每种源重复3次。可溶性糖含量测定采用蒽酮-硫酸法[13],以105 ℃干燥至恒重的葡萄糖为标准品,测定并绘制一元线性回归方程:y=6.168 0x+0.049 7,相关系数R2=0.998 8。

1.3.5 总有机酸含量测定

鉴于红泡刺藤果汁为紫红色,参照GB/T 15038—2006中的电位滴定法进行测定,称取15.000 g红泡刺藤果实在榨汁机中高速研磨成匀浆,以4 000 r/min离心15 min,上清液即为待测样品,每种源重复3次。以0.1 mol/L的NaOH溶液为滴定液,滴定结果以柠檬酸计[14]。

1.3.6 蛋白质含量测定

待测液制备:称取2.000 0 g鲜果于研钵内研磨成匀浆,加入4 mL蒸馏水转移到离心管中,移取3 mL蒸馏水冲洗研钵2次,并将冲洗液一并转移至离心管中,以4 000 r/min离心10 min,转移并定容上清液为待测液,每种源重复3次。蛋白质含量采用考马斯亮蓝法进行测定[15],以低温烘干至恒重的牛血清白蛋白为标准品,测定并绘制一元线性回归方程:y=0.015 9x+0.031 2,相关系数R2=0.989 7。

1.3.7 维生素C(VC)含量测定

待测液制备:称取3.000 0 g鲜果于研钵中,加入10 mL 0.1 mol/L HCl,研磨成匀浆,以4 000 r/min离心10 min,取上清液,再加入5 mL 0.1 mol/L HCl冲洗沉淀,相同条件下离心,取上清液,将2次上清液合并,定容后即为待测液,每种源重复3次。参考马宏飞等[16]的方法进行测定,以低温烘干至恒重的抗坏血酸为标准品,测定并绘制一元线性回归方程:y=0.044 2x+0.006 8,相关系数R2=0.999 6。

1.3.8 花色苷含量测定

待测液制备:称取1.000 0 g鲜果于研钵中研磨成匀浆,加入15 mL提取液〔(V(0.1 mol/L 盐酸)∶V(80%乙醇)=1∶1〕60 ℃水浴提取2 h,抽滤后滤渣以相同条件重复提取和抽滤1次,合并后定容滤液为待测液,每种源重复3次。取2 mL待测液2份,花色苷含量参考曹婷等[17]所用的pH示差法进行测定:分别用pH 1.0的KCl缓冲液和pH 4.5醋酸钠缓冲液定容至10 mL,静置90 min后,分别在521 nm和700 nm波长下测定吸光度,则吸光度值按公式(1)计算:

A=(A521 nm-A700 nm)pH 1.0-(A521 nm-A700 nm)pH 4.5

(1)

则花色苷浓度计算公式为:

C/(mg·g-1)=(A/εL)×MW×DF×V/m

(2)

式中:C,花色苷含量;MW=449(矢车菊-3-葡萄糖苷的分子量);DF,样液稀释的倍数;ε,矢车菊-3-葡萄糖苷的摩尔消光系数,26 900;L,比色皿厚度,cm;V,提取液的体积,mL;m,样品质量,g。

1.3.9 总酚含量测定

待测液制备:称取2.000 0 g鲜果研磨成匀浆,加入体积分数30%的乙醇25 mL,在213 W,30 ℃条件下超声提取30 min,提取2次,合并提取液并定容得到待测液,每种源重复3次。用福林-酚比色法[8],以没食子酸为标准品,在200~780 nm扫描中间浓度标准品的吸光曲线,发现在735.5 nm处有最大吸收峰,在此波长下测定并绘制一元线性回归方程:y=1.830 8x+0.069 6,相关系数R2=0.995 3。

1.3.10 总黄酮量测定

待测液制备:称取2.000 0 g鲜果研磨成匀浆,加入体积分数40%的乙醇10 mL,提取45 min,转入离心管离心(4 000 r/min,15 min),定容后得到待测液,每种源重复3次。以低温烘至恒重的芦丁为标准品,采用NaNO2-Al(NO3)3络合分光光度法测定总黄酮含量,为了避免粗提液颜色干扰总黄酮测定,以不加NaNO2的待测液作为参比[18],显色剂用量参考梁爱军[19]的方法进行。经过光谱扫描得到最大吸收波长为509 nm;在此波长下测定标样,绘制标准曲线为:y=0.563 4x+0.018 6,相关系数R2= 0.994 3。

1.4 数据处理

数据用Microsoft Excel 2016制表,用SPSS 22.0对数据进行方差分析、多重比较、主成分分析和聚类分析等。

2 结果与分析

2.1 不同种源红泡刺藤果实表型指标测定

11个不同种源红泡刺藤果实的纵径、横径、纵横径比和30粒果重指标存在显著差异。采自高井槽种源的果实纵径最大,为9.90 mm;采自金厂河种源的果实纵径最小,仅7.27 mm;高井槽和鱼塘村的红泡刺藤果实横径显著大于其余种源,皆为13.29 mm;金厂河种源的红泡刺藤果实横径最小,仅为10.00 mm。果实纵横径比是用来描述果实形状的指标,滇西地区红泡刺藤的纵横径比在0.72~0.79,说明红泡刺藤果实成扁圆形。30粒果质量排名前3的种源分别是七零七种源33.15 g、小尖山种源25.69 g、山邑种源22.71 g。

表2 不同种源红泡刺藤果实表型指标比较Table 2 Comparison phenotype indicators of R. niveus from different provenances

2.2 不同种源红泡刺藤果实营养成分比较

11个不同种源红泡刺藤果实营养成分见表3。不同种源红泡刺藤营养成分呈显著差异。可溶性固形物一般反映浆果内含物含量的多少[20],滇西地区红泡刺藤果实可溶性固形物含量最高的是高井槽和鱼塘村种源,皆为13.00 °Bx,可溶性固形物含量最低的为山邑种源,仅为6.33 °Bx。不同种源红泡刺藤果实可溶性糖含量在2.43%~7.94%,小尖山种源可溶性糖含量最高,山邑种源含量最低;总有机酸含量在1.45%~3.01%,金厂河种源总有机酸含量最高,九之坡种源总有机酸含量最低;蛋白质含量在0.536~0.914 mg/g,其中九之坡种源蛋白质含量最高,金鸡种源蛋白质含量最低。小尖山种源的花色苷、总酚和总黄酮的含量最高,分别为0.603、0.080和0.144 mg/g;山邑种源的总酚和总黄酮含量低于其他所有种源,分别为0.025和0.036 mg/g。

表3 不同种源红泡刺藤果实营养成分比较Table 3 Nutritional compositions of R. niveus from different provenances

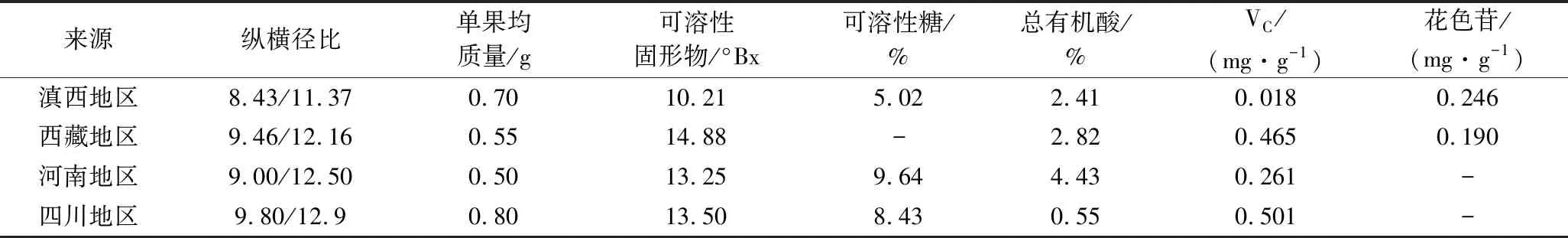

比较文献中不同地区的悬钩子属植物果实的研究,发现红泡刺藤果实表型和营养成分差异显著:西藏地区红泡刺藤的单果质量为0.55 g,河南地区红泡刺藤的单果质量为0.50,;两者皆小于滇西地区的平均单果质量0.70 g(表4);滇西地区红泡刺藤果实的可溶性固形物、可溶性糖和VC含量最低,而花色苷含量最高[3,21-22]。可见,基于不同种源的果实表型和营养成分分析,既能全面了解红泡刺藤的品质,又能为进一步研究表型和营养成分变异来源提供参考。

表4 不同地区红泡刺藤表型和成分分析Table 4 Phenotype and composition analysis of R. niveus from different provenances

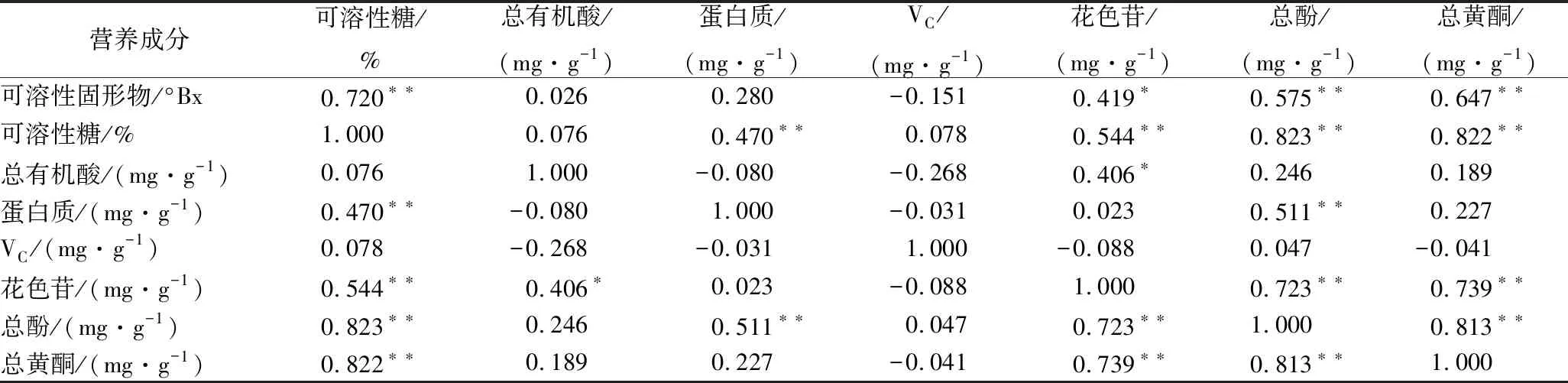

2.3 红泡刺藤营养成分相关分析

由表5可知:红泡刺藤果实VC与所测其余营养成分之间不存在显著的相关关系;总有机酸和其余营养成分相关性较弱,仅与花色苷呈显著正相关,相关系数为0.406;蛋白质仅与可溶性糖、总酚呈极显著相关。其余营养成分之间大多存在显著或极显著相关关系,其中总酚与可溶性糖之间的相关系数最高,为0.823;总黄酮与可溶性糖之间的相关系数次之,为0.822。说明红泡刺藤果实各营养成分之间存在一定程度的相关性,虽然有的营养成分之间的相关性并未达到显著相关,但是仍可对红泡刺藤种源评价提供科学依据[23-24]。

表5 各营养成分Pearson相关分析Table 5 Pearson correlation analysis of nutritional compositions

2.4 基于营养成分选择优良红泡刺藤种源

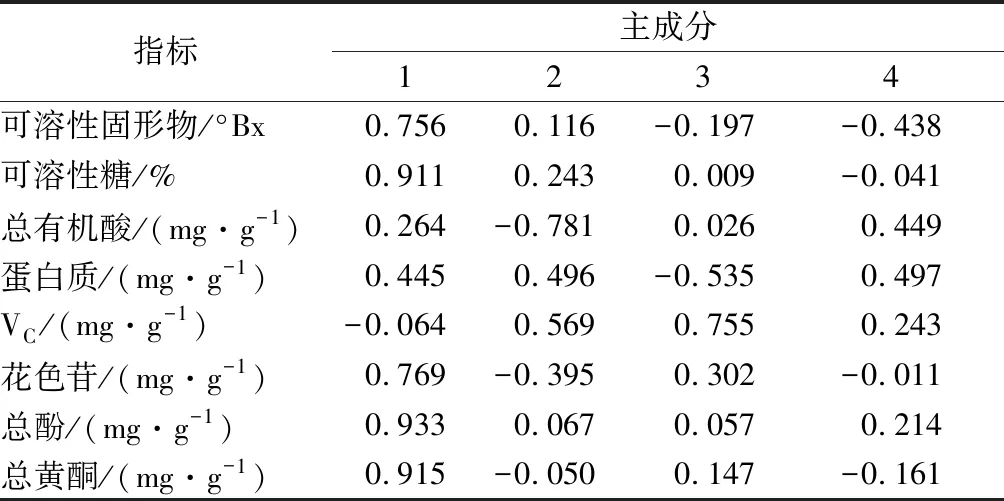

对于小浆果优良种源、家系、无性系或品种的评价因涉及指标众多、指标之间存在一定相关性而显得尤为复杂,需要借助多元统计的方法对所测数据进行分析,主成分分析和综合指数选择法就是常用的方法之一[20,25]。表6为红泡刺藤果实各营养成分的特征值及百分比(贡献率)和累计百分比。特征值越大则因子的方差贡献越大:第1主成分特征值为3.972,占营养成分特征值总和的49.644%,第2主成分特征值为1.415,占营养成分特征值总和的17.686%,第3主成分特征根为1.013,占营养成分特征值总和的12.659%,第4主成分特征根为0.773,占营养成分特征值总和的9.666%。前4个主成分累计贡献率为89.654%(>85%),故而提取这4个主成分就能较好地解释原有变量的信息。

表6 各个主成分的特征根和贡献率Table 6 Characteristic roots and contribution rate of main components

4个主成分的因子载荷矩阵如表7所示:第1主成分的可溶性固形物、可溶性糖、花色苷、总酚和总黄酮5个成分有较高的正载荷分别为0.756、0.911、0.769、0.933和0.915;第2和第3主成分中VC有较高正载荷;第4主成分中蛋白质的载荷最高,为0.497。以主成分载荷矩阵(表7)中的各数值除以平方根特征值(表6),可算出各个主成分的特征向量矩阵,得到4个主成分与各营养成分之间关系的表达式为:

表7 主成分载荷矩阵Table 7 Principal component loading matrix

y1=0.379x1+0.457x2+0.132x3+0.223x4-0.032x5+0.386x6+0.468x7+0.459x8

y2=0.098x1+0.204x2-0.657x3+0.417x4+0.478x5-0.332x6+0.056x7-0.042x8

y3=-0.196x1+0.009x2+0.026x3-0.532x4+0.750x5+0.300x6+0.057x7+0.146x8

y4=-0.498x1-0.047x2+0.511x3+0.565x4+0.276x5-0.013x6+0.243x7-0.183x8

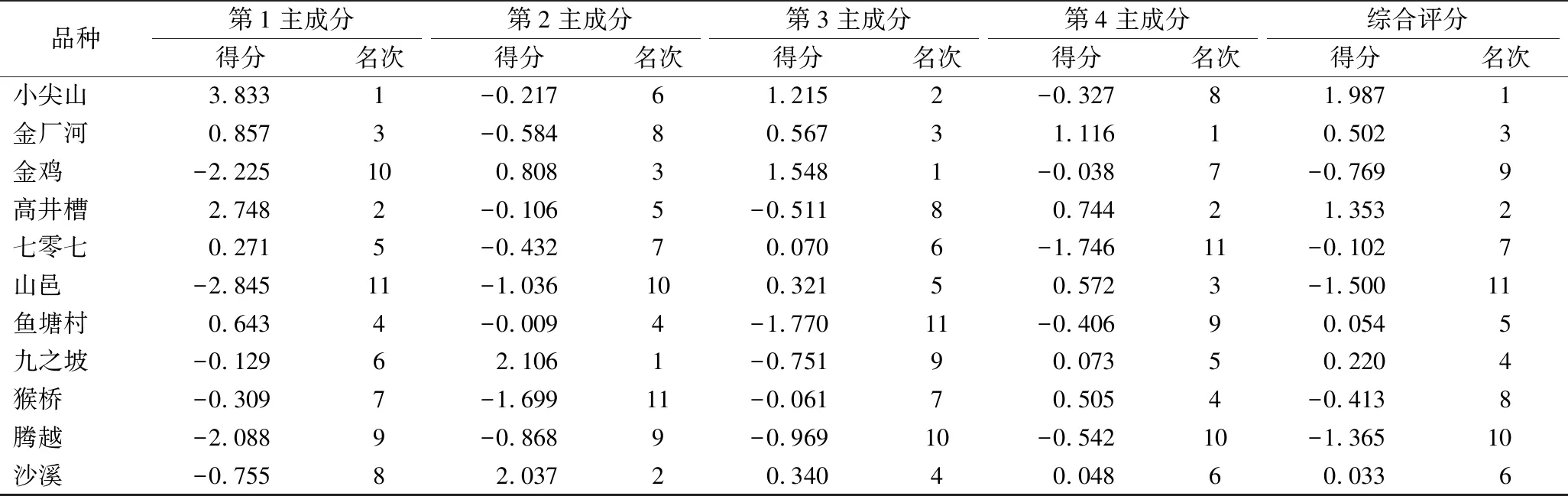

采用综合指数选择法,根据不同种源红泡刺藤果实营养成分和主成分表达式进行打分,不同种源红泡刺藤果实得分见表8。以综合评分=0.496 44×第1主成分得分+0.176 86×第2主成分得分+0.126 59×第3主成分+0.096 66×第4主成分,得到各个种源红泡刺藤果实的综合评分,按从大到小顺序排列为:小尖山>高井槽>金厂河>九之坡>鱼塘村>沙溪>七零七>猴桥>金鸡>腾越>山邑。综合评分高表示该种源红泡刺藤果实的综合品质较高,小尖山种源得分最高,为1.987;山邑种源得分最低,为-1.500。

表8 因子得分及排序Table 8 Factor scores and ordering

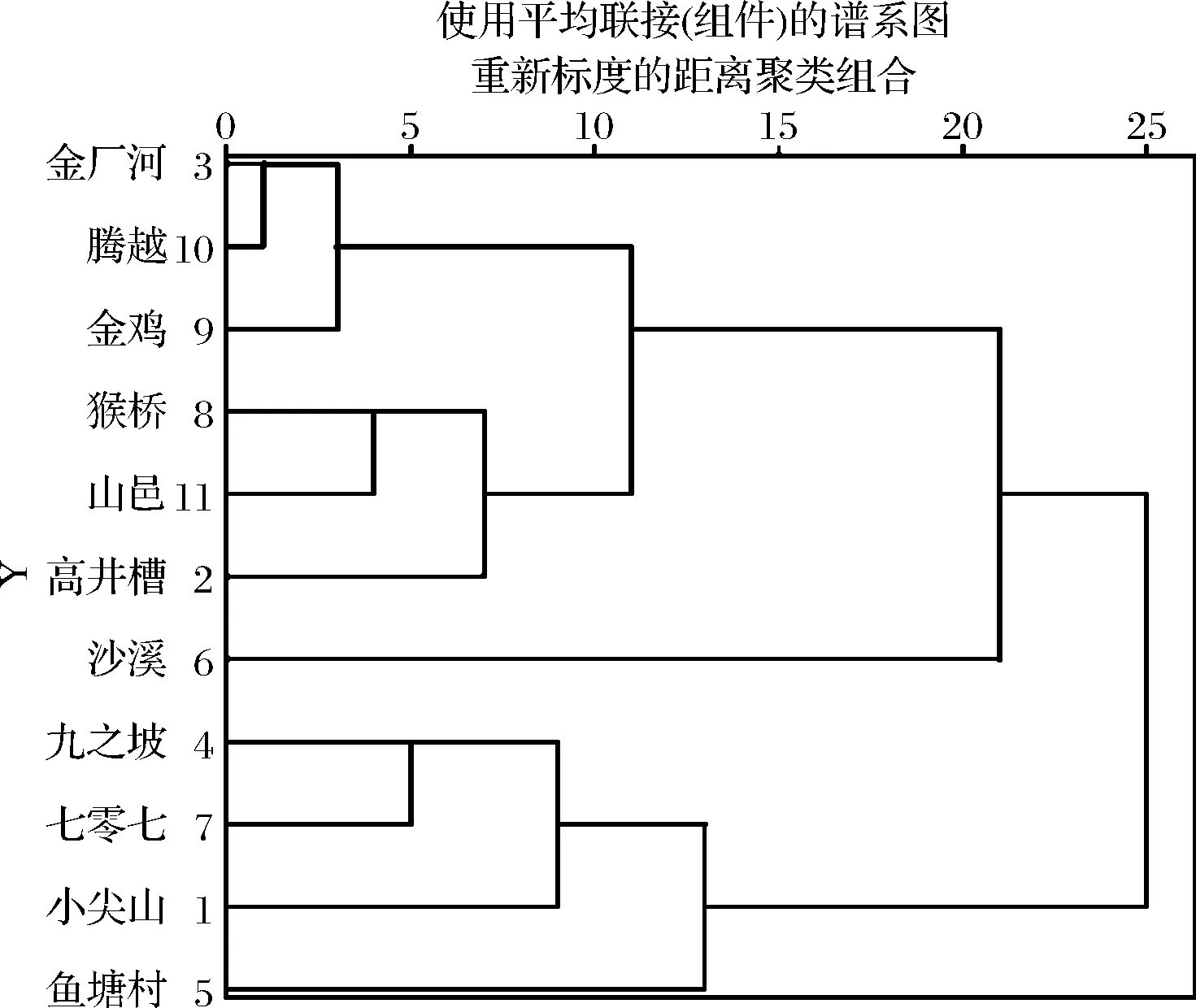

2.5 不同种源红泡刺藤营养成分聚类分析

红泡刺藤果实营养成分丰富,不同种源之间存在极显著差异,表明种源间存在一定的多样性。本研究基于所测的8个营养成分指标对11个种源的红泡刺藤果实进行欧氏距离矩阵聚类分析。结果显示:在距离为15的情况下,11个不同种源红泡刺藤果实聚为3类,其中金厂河、腾越、金鸡、猴桥、山邑、高井槽6个种源聚为Ⅰ类;沙溪种源为Ⅱ类;九之坡、七零七、小尖山、鱼塘村4个种源,以逐步聚类的方式聚为Ⅲ类。Ⅰ类在距离为10的情况下又分为2个亚类,金厂河、腾越、金鸡种源为第1亚类,猴桥、山邑、高井槽种源为第2亚类。Ⅱ类的特点是可溶性固形物、蛋白质和VC含量较高,而总有机酸、花色苷和总酚含量较低。Ⅲ类的特点是可溶性固形物含量偏高,总有机酸和VC含量偏低。

图1 不同种源红泡刺藤营养成分聚类图Fig.1 Cluster analysis of processing qualities of R. niveus from different provenances

3 结论与讨论

11个不同种源红泡刺藤果实的表型和营养成分均存在极显著差异,且各营养成分之间存在一定相关性。试验以主成分分析对11个不同种源红泡刺藤果实的8种营养成分进行综合评价,提取出4个主成分,累计贡献率为89.654%,能够较好地反映红泡刺藤果实营养成分。根据综合指数选择法,得到各个种源红泡刺藤果实的综合评分顺序为小尖山>高井槽>金厂河>九之坡>鱼塘村>沙溪>七零七>猴桥>金鸡>腾越>山邑,且前6个种源的综合评分为正值。其中小尖山种源综合评分第一,其30粒果重为25.69 g,可溶性固形物、可溶性糖、花色苷、总酚和总黄酮含量较高;综合评分第2的高井槽种源的果实最大(横、纵径皆为最大),可溶性固形物、可溶性糖、蛋白质、总酚和总黄酮含量较高;综合评分第3的金厂河种源果实最小(横、纵径皆为最小),总有机酸和蛋白质含量较高。按照30%的入选率[26-27],建议将小尖山、高井槽和金厂河种源作为较有潜力种质资源进行多点试验等。

充分了解红泡刺藤的表型和营养成分,不仅有利于我国悬钩子产业的蓬勃发展,而且能够丰富水果种类,为观光农业的发展提供优良种质资源。本试验所探讨的11个红泡刺藤种源皆为实地调查采集所得,研究结果为悬钩子属植物果实评价体系的建立提供理论依据。可以根据不同的开发利用目的选择不同的红泡刺藤种质资源。不同悬钩子属植物种类合理搭配,可延长果园的采摘期;探讨不同加工方式对悬钩子品质的影响,进一步完善评价体系,也可成为将来的研究方向。