现代性、地域性与世界性:广西文学的海外接受

——以东西小说为例

2020-10-19李光耀

李光耀

(广西师范大学文学院/新闻与传播学院,广西桂林 541006)

20世纪90年代以来,地域文学及其存没、范畴、属性等问题一度在作家与批评家中引发热烈探讨与激情争论。以“西部文学”“文学陕军”“文学鲁军”等为代表的地方文学群体(流派)纷纷登台奏唱,各放异彩,为当代中国文学提供了无尽的话题与想象。与黄河、长江流域或此起彼伏或百花齐绽的文学景观相比,偏居西南一隅的广西则一片风平浪静。90年代初,只零星闪出几点火花,直至90年代中后期才初成气候。以前后“广西三剑客”等为代表的“文学桂军”,以“边缘崛起”的姿态频频走进读者与批评家的视野,建立起新的文学文化矩阵,竭力嘶吼出源自中国大西南多民族历史与地域垒层深处压抑已久的声音。如今,新世纪已经走过第二个十年,对这段历史稍作梳理我们便会发现:一方面,在这二十余年间,广西文坛被译介至海外的作家作品越来越多,文体越来越丰富,覆盖国家或地区愈发多元,编译机构(品牌)更加正规,宣传与接受媒介层级也更加高端。而另一方面,参与的作家数量还是相对有限,且多集中在陈建功、东西等几位作家,译介的作品则几乎全是小说;参与译介活动也少有主动出击,更多还是缘自海外出版方与翻译家的上门访求;即使作品被成功译至海外,其后从事专业研究及参与探讨的专家学者也为数不多,读者接受面窄。以上种种,都是我们需要多加注意与反思的地方。

1 东西小说海外传播与接受图景

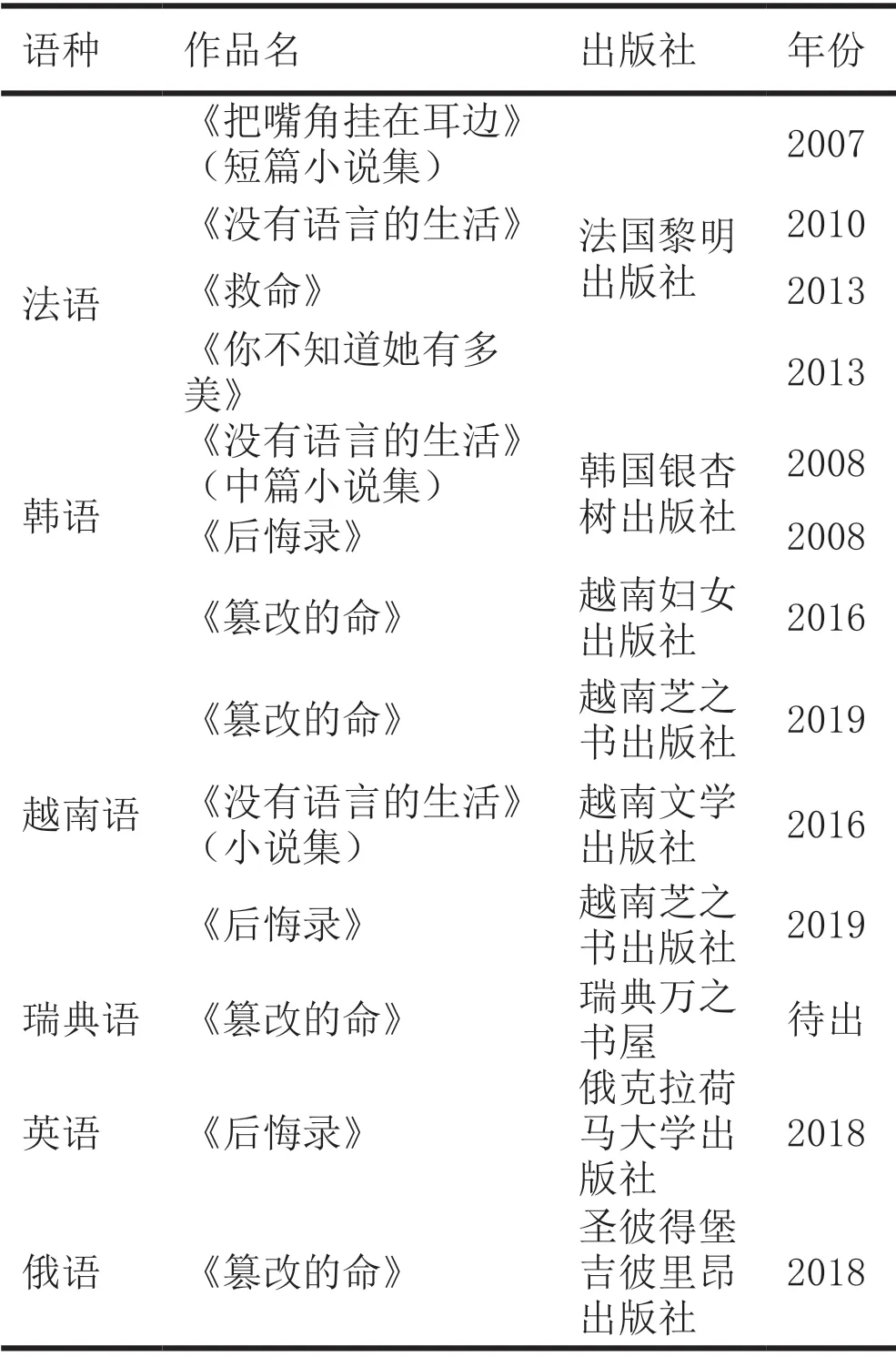

东西是广西作家中在海外出版发行作品最多的一位。从2007年由法国黎明出版社出版发行的法文版短篇小说集《把嘴角挂在耳边》远渡重洋初次试水,到2018年7月圣彼得堡吉彼里昂出版社出版的俄文版《篡改的命》在俄罗斯大小书市上载誉披辉,他的小说在十余年间被译介出去的多达十几部,三十余篇;译本涉及法语、韩语、日语、英语、俄语、越南语等数种语言且在部分国家多次再版。这对于在既往译介史上成功案例为数极少,甚至近乎空白的广西文坛,不得不说是一件盛事与奇事。为厘清这一现象背后的诸多因由,对东西作品具体译介状况的考察是极有必要的。下面,我们通过列表(见附表)来观其明细。

附表

从表内信息可以看出,东西小说译本中,占比最多的语种为法语、越南语和韩语,分别为四部、四部和两部。这一结果,既有某种必然,也有一定偶然。言其必然,是因为使用上述语种的国家中,法国是传统文学大国,西方艺术集聚地,现代以来译介和引进中国文学作品最多的国家之一。“中国现代文学在法国的译介最早可以追溯到1926年鲁迅的《阿Q正传》译为法文,迄今为止,中国现代文学在法国的译介与传播已经有了八十多年的历史。根据南京大学法语系高方博士(2010)的统计,截至2005年,中国现代文学的法译本包括复译本在内约145部……相较于现代文学,当代文学在法国的译介规模更大,受到的关注更多……1980年至2009年期间,法国出版的中国当代文学译本超过三百部。”[1]这还只是很多年前的数据,近几年随着两国官方和民间各层次交互往来的进一步增多,参与译介的作家作品数量定然要远胜于此。另一个不容忽视,甚至某种程度上比翻译规模扩大更加重要的现象,即20世纪80年代中后期,法国文艺界对中国文学的认知与观念态度发生了很大变化。“人们通常把中国当代文学视为纯粹的文献。文学服务于历史(和历史学家):她阐明外国观察者无法直接理解的(中国有意无意向我们‘隐藏的’)东西;她用以测量这个大国的意识形态温度;她被当作证词、标记、指数或症候来阅读。而从今以后,我们也许应该开始从另一种角度来看待今天的中国文学:作为文学的角度”[2]。此种语境下,兼具现实关怀与先锋气质并在国内文坛声誉日显的东西小说在法国能够占得一席之地,也就不难理解了(东西在1998年就凭借《没有语言的生活》获得了首届鲁迅文学奖中篇小说奖)。越南虽然在艺术底蕴及文学市场规模方面无法跟法国相比,但其传统文化心理与民族精神气质与中国有着颇多相近之处,当前也正经历着各种各样的现代化转型阵痛,有着良好的传播基础与接受条件。这是东西小说能够成功“出海”的必然方面。但与此同时,我们也不能回避这些作品在传播与接受过程中一些偶然因素。客观来看,身处内地边缘的广西作家和作品想要走出国门进而产生影响并不容易。对此,东西有着冷静的思考,“想要得到关注,作品的声音分贝必须比别人高,必须要有自己的特色,还要写出人类的共性。广西作家与国外出版机构交流机会不多,不要说用作品打动汉学家,就是把作品传递到汉学家的手上都不容易。”①具体到东西本人,他的作品能够被翻译到国外,起初几乎都是靠业内人士的推荐——法语作品缘于批评家谢有顺引荐,英语作品部分缘于作家余华的牵线,韩文版也是借助出版社编辑做媒。一方面,我们必须承认东西的实力与幸运,而另一方面,我们也很难不慨叹边远地区作家“走出去”的艰辛之至。东西尚且如此,其他作家的状况更可想而知。这一沉寂局面在此后很长一段时间内并未有明显改观,直到近几年,这种“一苇渡海”的被动状态才慢慢得以扭转。以东西为首的一批作家,通过国际交流会议、文学文化项目参与等方式主动出击,不仅为他们自己的作品“出海”拓展了道路,也使得更多广西作家作品的“远走”成为可能。②

2 东西小说的现代性、地域性与世界性

东西小说的成功“出海”为广西文学海外传播提供了诸多宝贵经验与反思机宜。首先,我们不禁要问——为什么是东西?因此,对东西小说品质的基本把握与海外读者接受喜好的大致考量是十分必要的。对东西及其作品的确切指认,一直是批评界的一个难题。他的代表作大多写就于“先锋文学”退潮的90年代,却充沛着先锋主义的种种魅惑;双脚把牢着现实主义的此在现场,但又并不匮乏对魂灵与神秘命运的坦然书写;既表白着生养于斯的南国风物,展露出“意象丛生、曲径通幽、隐喻深奥、意绪暧昧、情绪无常”[3]的地域气质,又吐纳于“走出南方”召唤人性尊严的有序行列。东西是传统的,也是现代的;是广西的,更是世界的。

东西的小说在外在书写与内在精神两方面,都凸显出现代性品质。这种品质,对于现代文学作品是否能够或者说在多大程度上能够“走出去”是极其重要的。东西作品的(后)现代品质,从其对身体的关照与语言的重视上可见一斑。在他的小说中,身体与语言这两项要素常常被紧紧绑定在一起,对人物命运与社会关系走向都产生着重大,甚至决定性影响。按照索绪尔的说法,语言作为一种符号,是像灯一样帮我们照亮混沌世界的工具。“从心理方面看,思想离开了词的表达,只是一团没有定型的、模糊不清的混然之物。”“没有符号的帮助,我们就无法清楚地、坚实地区分两个观念。思想本身好比一团星云,其中没有必然的划定界限。预先确定的观念是没有的。在语言出现之前,一切都是模糊不清的。”[4]157但是,语言给人带来光亮的同时,也会以其巨大的魅惑性使人迷失与被蒙蔽。在《没有语言的生活》中,作者建构了一个由瞎眼父亲、耳聋儿子和哑巴儿媳组成的特殊家庭。他们一个看不见但能听到,一个能看见但听不到,一个看见了听到了但又说不出来,在生活中处处展现出尴尬与窘困。到《后悔录》,主人公曾广贤口耳眼都没问题了,不再为王家宽、王老炳那样的窘迫而忧心,但却惹出了更大的麻烦,甚至断送了自己的人生。他掌握了语言,又管不住自己的嘴,开始喋喋不休地说,最终陷入单极化的恶性循环。在东西的小说里,我们时常可以看到这种诸如——语言究竟是救赎的工具还是沉沦的涡旋式的悖反性张力与深刻现代性反思。对身体元素的书写也十分普遍,其小说中的人物往往被一种源自身体深渊中的神秘力量所推动与裹挟,进而发起各种影响命运走向的行动。《猜到尽头》通过对身体的感性纠缠与欲望想象,解构了夫妻(两性)的信任神话;《你不知道她有多美》中青葵,以一己艳容引发了“我”父母的争吵、孙家旺夫妻的离异及众多男性的蠢念。她机智地“利用”“我”躲避开他人一次次的侵犯,保住了自己的婚姻和家庭,成了我心目中纯洁的天使,也引发了的我朦胧欲望。但也正是因为她的美丽,成了支撑地震中被玻璃插满全身的我继续活下去的精神信念。多么讽刺,多么荒诞,又多么合情合理。

东西小说受欢迎的另一个原因则是基于其作品中强烈的本土性与现实性。东西是广西作家中极有限的自觉认同自身地域性书写的,他的小说有着浓郁的“南方”气质。“事实上,已经有人概括了‘热带写作’……对于我来说,热带其实就是我的南方。她火热潮湿、易于腐烂,到处都是风湿病和矮个子,鬼魅之气不时浮出民间。他们对洁白,比如大雪充满向往,对冷空气异常敏感。因为个头的矮小反应机敏之外,还容易在这种湿热之中堕落和腐败,就像水潭里的枯枝败叶。”[5]尽管谙熟于各式现代主义表现与写作技巧,东西作品的底色仍是现实主义。他时时刻刻心系着南方土地上的父老乡亲,为他们伟岸或卑琐的人格立传,艰辛与坚韧的生命歌哭。尤其是他那些蘸浸着浓郁民族地方特色的作品,如黑洞般吸嗜着那些有意无意靠近的读者。他的小说中,始终有一根理想与道德的标杆,指示着人性的地平线。也正是通过这条绵延无尽的基准线,他才能够被世界各地的读者所认同,走到同湘西的沈从文、约克纳帕塔法的福克纳等同样的行列中去。

3 东西小说海外接受的启示及发展对策

东西小说在海外的传播与接受,为我们提供了诸多启示,也让我们看清楚了很多问题。广西作为多民族聚居区与多元文化交汇地,有着独一无二的写作资源。加之当下北部湾经济开发区的加速掘进,中国——东盟战略的进一步提升,本土文学“跑起来”“走出去”的机会越来越多。“将策划楔入文学,创作、批评、策划并重,齐头发展,这一新思维正好契合西部欠发达地区的特定语境,同时也具有先进文化前进方向的超越性特征,是广西文学跨越式发展和突破性创新的新思路。”[6]我们理应保有充分的文化自信,使被压抑太久的广西文学舒展异彩、奔放华姿。

首先,我们应该清醒认识到,海外读者和批评家对广西文学的了解还是相当有限。他们选择一部作品的心理动机,更多还是停留在对异域与他民族神秘与神奇文化想象上,而少有对文本品质的真正认同。基于此点,我们的主动推介与普及宣传是必要的。

其次,随着创作队伍的不断壮大,优秀人才的相继迭出,各类型文学的持续丰富,广西文学在某种程度上正走向蔚然。在此局面下,仅靠数量有限且不尽为专业群体的汉学家引介与翻译是远远不够的。我们应该积极寻求更为专业的传播机构与翻译资源,让专业的人做专业的事。最大程度上将优秀作家作品高质量译介出去。

最后,打铁还需自身硬,在积极主动推介的同时,也要狠抓作品质量。一个作家真正得以立身的,还是优质的文本。东西、鬼子等之所以能够持续“走出去”并获得成功,最主要原因还是作品质量有口皆碑。地域风情、民族文化的发掘固然重要,但不能囿限于此。只有立足于本土本民族深厚文化土壤,以人类共同良知守望与美好期盼为旨要,佐以炉火纯青的绘写笔致,才能得到读者的真挚认同。

注释

① 参见2017年3月10日刊发于广西新闻网—广西日报的专题文章《广西文化“走出去”综述:花开八桂香飘天下》,http://www.gxnews.com.cn/staticpages/20170310/newgx58c1f97b-16011126.shtml。

② 这类例子有很多。参见《东西与“文学桂军”》,《广西新闻网-广西日报》2018年9月19日,http://www.gxnews.com.cn/staticpages/20180919/newgx5b a183af-17658544-2.shtml。