黄廖本《现代汉语》教材国际音标使用的几个问题

2020-10-16秦存钢

秦存钢

(泰山学院 文学与传媒学院,山东 泰安 271021)

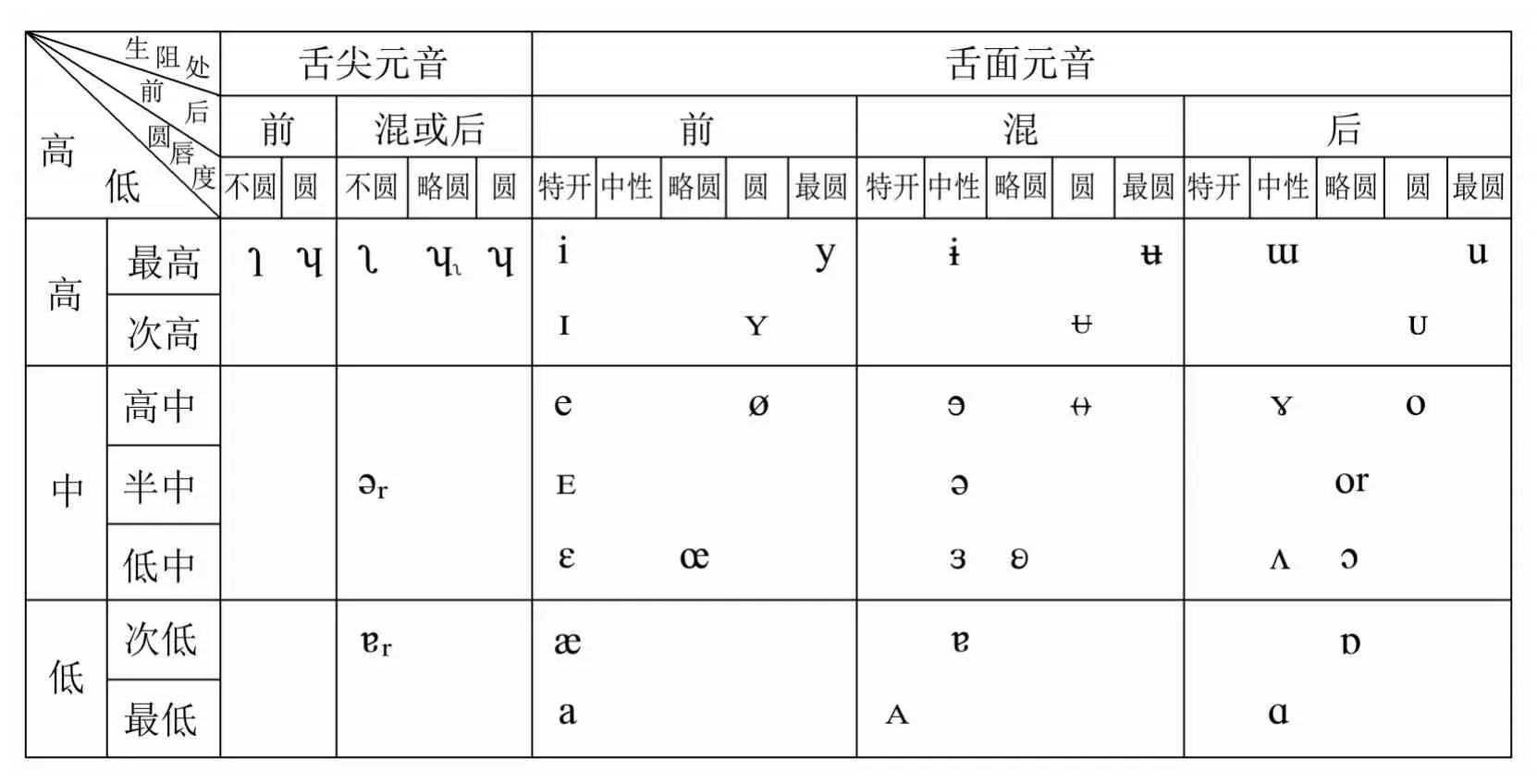

黄廖本是全国使用量最大的《现代汉语》教材,影响非常广泛,每出一个版本,都有一批评价和建议文章发表。最近,冯蒸先生《关于黄廖本〈现代汉语〉(增订六版)语音部分的两个问题》提出两条意见:第一,声母方面,黄廖本将舌尖辅音三分不妥,应改为二分,即舌尖前音、舌尖后音两类,z、c、s与d、t、n、1是同一发音部位,合称为舌尖前音。第二,韵母方面,黄廖本《普通话韵母总表》中所列的单韵母把舌尖元音-[iɿ][ʅ]与i、u、ü排列在一行分称为开口呼、齐齿呼、合口呼和撮口呼是不妥当的,应该改为四行[1]。另外,还有人提出教材应抛弃舌面前央低不圆唇元音[]的使用。对于这些问题,本文将一并讨论。

一、舌尖中音和舌尖前音的分合问题

黄廖本把普通话辅音的发音部位分为七类:(1)双唇音:b、p、m;(2)唇齿音:f;(3)舌尖前音z、c、s;(4)舌尖中音d、t、n、l;(5)舌尖后音zh、ch、sh、r;(6)舌面音:j、q、x;(7)舌根音:ɡ、k、h。并绘制成下表[2]。(见表 1)

冯蒸指出,普通话舌尖辅音三分说应修改为二分说。把表中的舌尖中音d、t、n、l合并到舌尖前音去,与z、c、s统称舌尖前音。给出了三条理由:(1)三分说与北京人的实际发音不相符。(2)北京话z、c、s的实际发音与国内语音学界公认的辅音表一致。(3)北京话z、c、s的实际发音与国际语音学会的辅音表一致。

这三条理由能否站得住脚呢?我们逐一分析。

第一,教材认为z、c、s是舌尖前音,d、t、n、l是舌尖中音,分成两个发音部位;冯先生认为这与他调查的北京音的实际情况不符。他曾经调查了首都师范大学文学院本科生两个班中北京人的z、c、s的发音部位情况,发现绝大多数的发音部位并不是舌尖抬起接触或接近上齿背,而是舌尖抬起接触或接近上齿龈,与发d、t、n、l的部位一致。建议教材应据此加以修正。但是冯先生并没有介绍调查的具体方法和调查对象的情况。比如是以调查者的感觉为主,还是以被调查者的感觉为主?被调查者的方言背景是什么?即使结论是可靠的,但其样本单一,也难以推翻现有的结论。正如冯先生所说:“如欲更精密地观察其发音情况,应做实验语音学的腭位图。”我们期待着腭位图的出现。

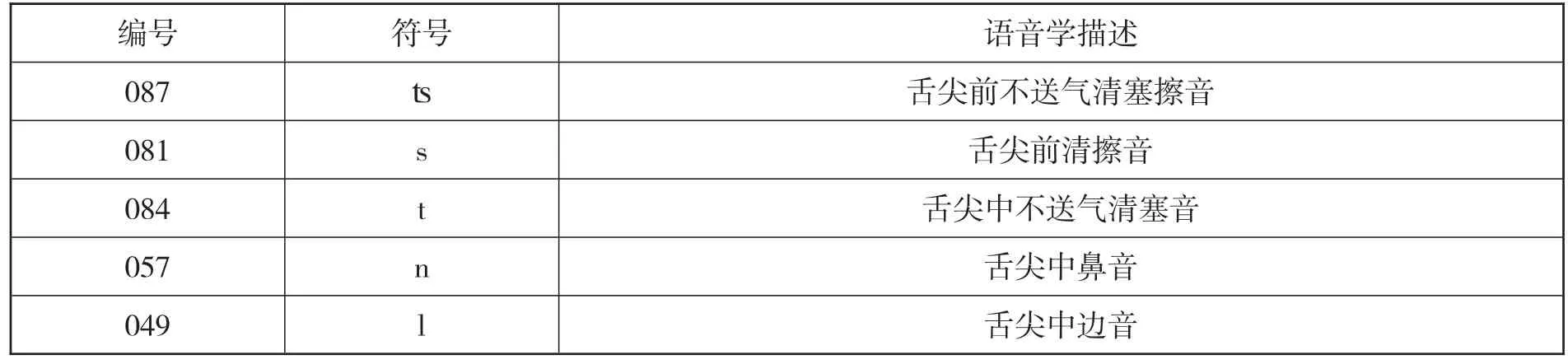

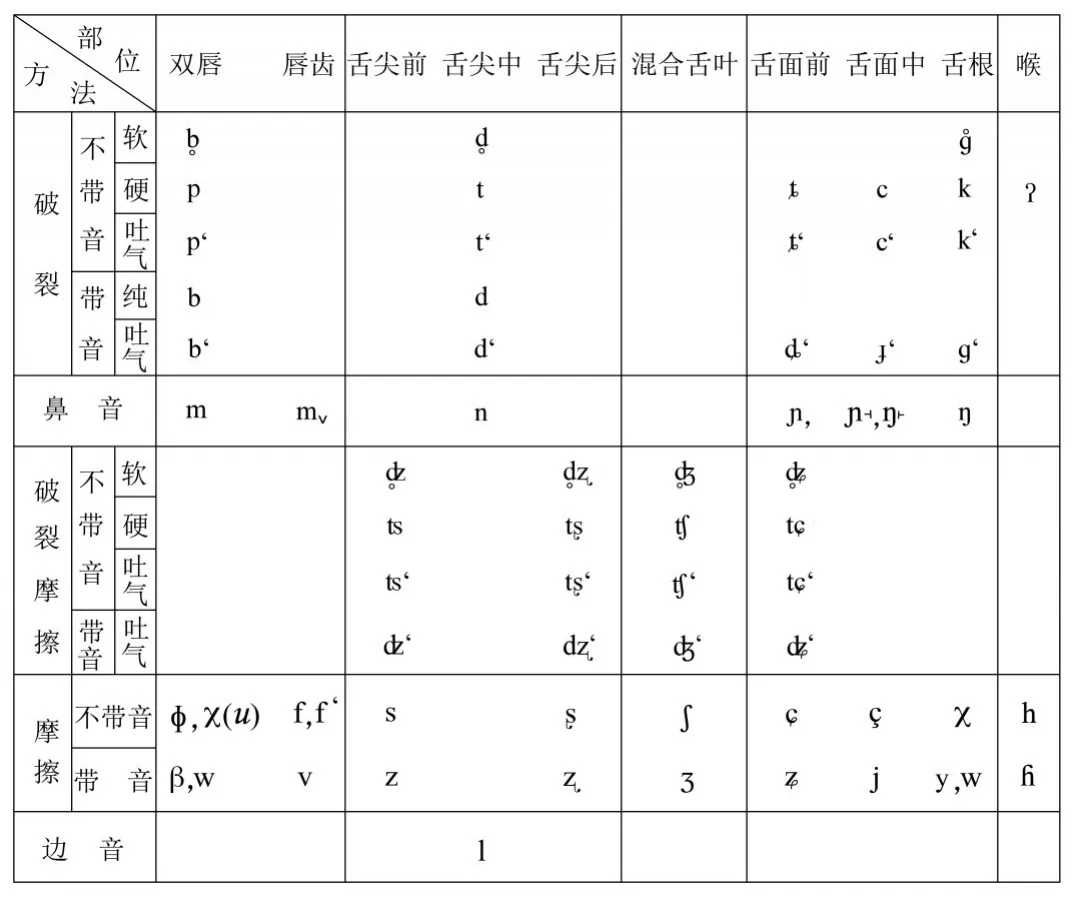

表1 普通话辅音总表

第二,中国社会科学院语言研究所编写的《方言调查字表(修订本)》(商务印书馆,2012)所附的国际音标表,只是国内比较有影响的国际音标译本之一,谈不上国内语音学界公认;真正的国家标准是《中国通用音标符号集》(语言文字规范GF 3007—2006)。该标准由中华人民共和国教育部、国家语言文字工作委员会于2006年2月27日联合发布,2006年8月1日实施①《中国通用音标符号集》的单行本由语文出版社2007年5月出版发行。。该规范规定了中国通用音标符号分类、排序、命名的原则及具体的分类、排序和名称,给出了中国通用音标符号集的常用集和次常用集。这套音标符号在基本遵循国际语音学会公布的各种音标符号的学术定义和形体规范的前提下,还根据中国语言学家使用音标符号的学术传统和学术规范加以适当调整[3]。

黄廖本《现代汉语》大约每5年修订一次,每次修订都是在出版后3年左右的时间启动修订工作。一是听取各方意见,特别是一线教师的意见;二是关注国家语文政策的调整和相关标准的颁布和修订。这个修订过程,往往需要两年左右。2007年6月,增订四版问世,2009下半年,启动了对第四版的修订工作。此时,《中国通用音标符号集》也已经发布并实施。该规范明确指出其适用范围是:“给出的各类音标符号适用于语言研究、语言调查、语言教学及相关的科学研究、出版印刷、信息处理等方面。”[4]黄廖本正属于“语言教学”的范围,推行这个符号集当仁不让。修订小组在黄伯荣先生的主持下认真学习了这个规范,并将这个规范的精神贯彻到第四版的修订工作中去。《中国通用音标符号集》对于z[ʦ]、s[s]和t[t]、n[n]、l[l]的处理是:

表2 常用元音符号和辅音符号

舌尖前音和舌尖中音在表中描述得很清楚②送气音t、c的音标符号是[tʰ][ʦʰ],由相应的不送气音加送气符号“h”(h的上标)而得到,所以《符号集》中没有列这种带送气符号的音标。。因此,2011年6月出版的增订五版,在音标的使用上,是努力遵循《中国通用音标符号集》(GF 3007—2006)的。此后出版的增订六版,也都继承了增订五版的做法。因此,增订六版的《普通话辅音总表》是符合国家规范的。

第三,怎么理解“北京话z、c、s的实际发音与国际语音学会的辅音表一致”这句话呢?冯文指出:“2005年版《国际音标表》,是目前国内语音学界公认的最为重要的《国际音标表》,这个《国际音标表》不但得到了国内语音学界的普遍认同,而且由中国社会科学院语言研究所提供了权威汉译本,原文与译文分载该所主办的《方言》杂志2006年第4期和2007年第1期的首页,已在学界广为引用和流传……从该表中可见[d、t、n、l、s、z]诸音的发音部位同是alveolar,汉译文译作‘龈’音,并未把[d、t、n、l]和[s、z]分成两个部位。”[5]这其实是对国际音标表的一种误解。

为了便于讨论问题,我们把2005年版《国际音标表》及其译文节选如下[6]:

表3 2005年版《国际音标表》及其译文节选

从表3可以看出,Dental和Alveolar之间、Alveolar和Post alveolar之间的列线(竖线)并不是贯穿到底的。为什么出现这种情况呢?麦耘指出:“dental齿音、alveolar龈音和postalveolar龈后音构成一组,它们的擦音符号分开,其他符号则通用。这是因为目前尚未发现这三套音除擦音外在任何语言中存在对立。”[7]黄笑山不同意这种说法,他列举了一些Dental、Alveolar、Postalveolar音在印地语、马拉亚姆语、泰姆奈语、科塔语等语言中对立的事实,指出:“在国际音标表里,Dental,Alveolar和Postalveolar三栏只在擦音里有栏线隔开,[θ,ð]属于Dental,[s,z]属于Alveolar,[ʃ,ʒ]属于Postalveolar。相应的破裂音[t,d]、鼻音「n]、颤音[r」、边音[1]等都跨占这三栏,在Dental、Alveolar和Postalveolar之间没有栏线。这表示[t,d,n,r,l]这些符号表示的音可以有范围很宽的目标部位,包括齿、齿龈或龈后的可能性。”[8]我们认为,黄笑山的解释是很有见地的。

罗常培、王均把舌尖音四分:舌尖前音、舌尖中音、齿间音、舌尖后音。关于舌尖前音和舌尖中音,他们是这样叙述的:

(1)舌尖前音(又叫尖齿音,从前叫齿头音):闭塞辅音舌尖紧贴上门齿背;擦音舌抵下齿背,舌叶接触两边的上臼齿和硬腭的一部分;气流从舌面中缝跟上齿中的小凹槽挤出来。

不送气清塞擦音[ts]:如北京“曾、子、醉”的声母。

不送气清塞擦音[tsʰ]:如北京“曹、操、错”的声母。

清擦音[s]:如北京“三、四、岁”的声母。

清塞音[t]:如俄语там[tam](那里)的т,法语tout[tu](全体)、德语Diktatur[diktaˈtuːr]的[t]。有时为了区别舌尖前塞音跟舌尖中塞音,咱们在舌尖前音下面加个“̪”号,写成[t̪][d̪][n̪]等。

浊塞音[d]:如俄语да[da](是的)的д,法语dame[dam](夫人)。

鼻音[n]:如俄语的нос[nɔs](鼻子)的н,法语nord[nɔːr](北)的n。

(2)舌尖中音(又叫尖龈音,从前叫齿头音):舌头向前平伸,舌尖跟上门齿龈相接触。

不送气清塞音[t]:如北京“大、刀、队”的声母〈d〉。广州“八、一、节”的韵尾。

送气清塞音[tʰ]:如北京“汤、太、烫”的声母〈t〉。

不送气浊塞音[d]:如湘潭“桃、代、豆”的声母,英语do[duː]、did[did](做)的[d]。

鼻音[n]:如北京“男、能、拿”的声母,“您、难、念”的韵尾。

边音[l]:如北京“老、来、乐”的声母。[9]

同是[t][d][n],在俄语、法语中是舌尖前音,而在汉语中是舌尖中音;[ts][tsh][s]在北京话中是舌尖前音。舌位比较假腭图如下:

舌尖前音t、d、n跟舌尖中音t、d、n舌位比较假腭图甲:舌尖前音 乙:舌尖中音

《国际语音学会手册》中也证明了这种说法的正确性。

国际语音学会编著的《国际语音学会手册(国际音标使用指南)》,对国际音标解释的权威性是无与伦比的①该手册的内容,除《国际音标表》外,共分为三部分内容。第一部分是“国际音标导论”,第二部分是“国际音标应用实例”,第三部分是“附录”。该书长期以来没有完整的中译本,直到2008年江荻的译本由上海教育出版社出版,我们才得以见其全貌,实在应该感谢江荻先生。。该手册第二部分收录了29个语言实例。每种语言实例都列有辅音表和元音舌位图。我们选取[ʦ,ʦʰ,s,t,tʰ,n,l]七种音素在不同国家和地区的发音部位归类,制作成下表,供大家参考[10]。(见表4)

从表4中可以看出:[t]在美国英语中是龈音,在克罗地亚语、欧洲葡萄牙语、信德语、斯洛文尼亚语、土耳其语中是齿音,而在汉语方言——香港广东话中,发成齿音、龈音、龈后音都是可以的。除香港广东话外,[n]在美国英语、克罗地亚语、信德语中是龈音,在欧洲葡萄牙语、斯洛文尼亚语、土耳其语中是齿音。即便是同一语言中,浊音[n,l]的发音部位也并不总是相同。信德语的[n]是龈音,[l]是齿音;斯洛文尼亚语正相反,[n]是齿音,[l]是龈音。土耳其语的[n,l]差别最大,[n]是齿音,[l]是龈后音。表4中显示,香港的[ʦ,tsʰ,s]可以发成龈音或龈后音,但是不太可能发成齿音;[l]可以发成齿音和龈音,但是不太可能发成龈后音。

国际音标的命名,采用的是被动的发音器官,而中国的学术传统是采用主动的发音器官。民国以来的先圣时贤都对这套主动发音器官的命名和传播做出了贡献。我们能见到的较早将舌尖音三分的是赵元任,他在1928年清华学校研究院出版的《现代吴语的研究》中所列《辅音音标表》就是这样处理的[11].(见表5)

表5 赵元任《现代吴语的研究》所列辅音音标表①赵氏《现代吴语的研究》所列辅音音标表,按发音部位,共分为五组。每组内部没有用竖线隔开,不加竖线的含义,与2005版国际音标有着本质的不同。

岑麒祥[12]、周殿福[13]、王力[14]、李荣②他在1956年出版的《语音常识》,署名董少文。李荣把北京话的21个辅音声母分为六类:唇音([p][ph][m][f])、舌尖音([t][th][n][l])、舌根音([k][kh][x])、舌面音([ʨ][ʨh][ɕ])、舌尖后音([tʂ][tʂh][ʂ][ʐ])、舌尖前音([ʦ][ʦh][s])。[15]、徐世荣[16]、石锋[17]、姚喜双[18]、宋欣桥[19]等语音学者和推广普通话的专家也都坚持舌尖音三分。就连教育部推广普通话办公室、中央人民广播电台文教部编写的《中央人民广播电台汉语拼音讲座讲稿》[20],国家语言文字工作委员会普通话培训测试中心编制的《普通话水平测试纲要》[21]也坚持z c s归舌尖前音,d t n l归舌尖中音。

《中国通用音标符号集》(GF 3007—2006)尊重中国语言学家的学术传统,对音标符号的命名仍沿用中国语言学界绝大多数人熟悉并一直使用的学术名称。把Alveolar按主动发音器官译为“齿龈”,按被动发音器官译为“舌尖前”“舌尖中”。[22]

表6 《符号集》与IPA部分符号名称对照表

2009下半年,黄廖本启动对第四版的修订工作时,修订小组就吸收了2005版国际音标的意见,比如送气符号由原来的前单引号“‘”改成了上标的“ʰ”,舌面前半高不圆唇元音,增订四版用的是符号[],考虑到与辅音[ɣ]区分度较低,就采用了IPA2005推荐使用的符号[]。因此,黄廖本是符合IPA2005规范的。

在黄廖本的最初编写和以后的历次修订中,已经注意到学界对这个问题的不同意见。比如高名凯、石安石主编的《语言学概论》,把[t d n r ɾ l ɬ ɮ s z]看作“舌尖齿龈音”[23],叶蜚声、徐通锵合著的《语言学纲要》把[t tʻd n s z ʦ ʦʻr ɾ l]看作“舌尖前音”[24],林焘、王理嘉《语音学教程》[ʦ ʦʻ s t tʻn l]都看作“舌尖音”,并指出:“有不少北京人把舌尖音分成两套来发音,[ʦ][ʦʻ][s]是舌尖前音,[t][tʻ][n][l]是舌尖中音。在普通话里没有必要保持这种区别。”[25]但“现代汉语”作为文科专业的基础课程,应该介绍本课程最基本的知识,对有争议的问题,只能采用大部分专家学者的意见,而不能详细介绍各家的分歧;至于更深入细致的讨论,则留给以后的选修课和研究生课程,这是教材编写者的共识。当然,如果授课教师对有争议的问题有兴趣,也可以引导学生深入探讨,甚至否定教材的观点,介绍自己的研究成果。

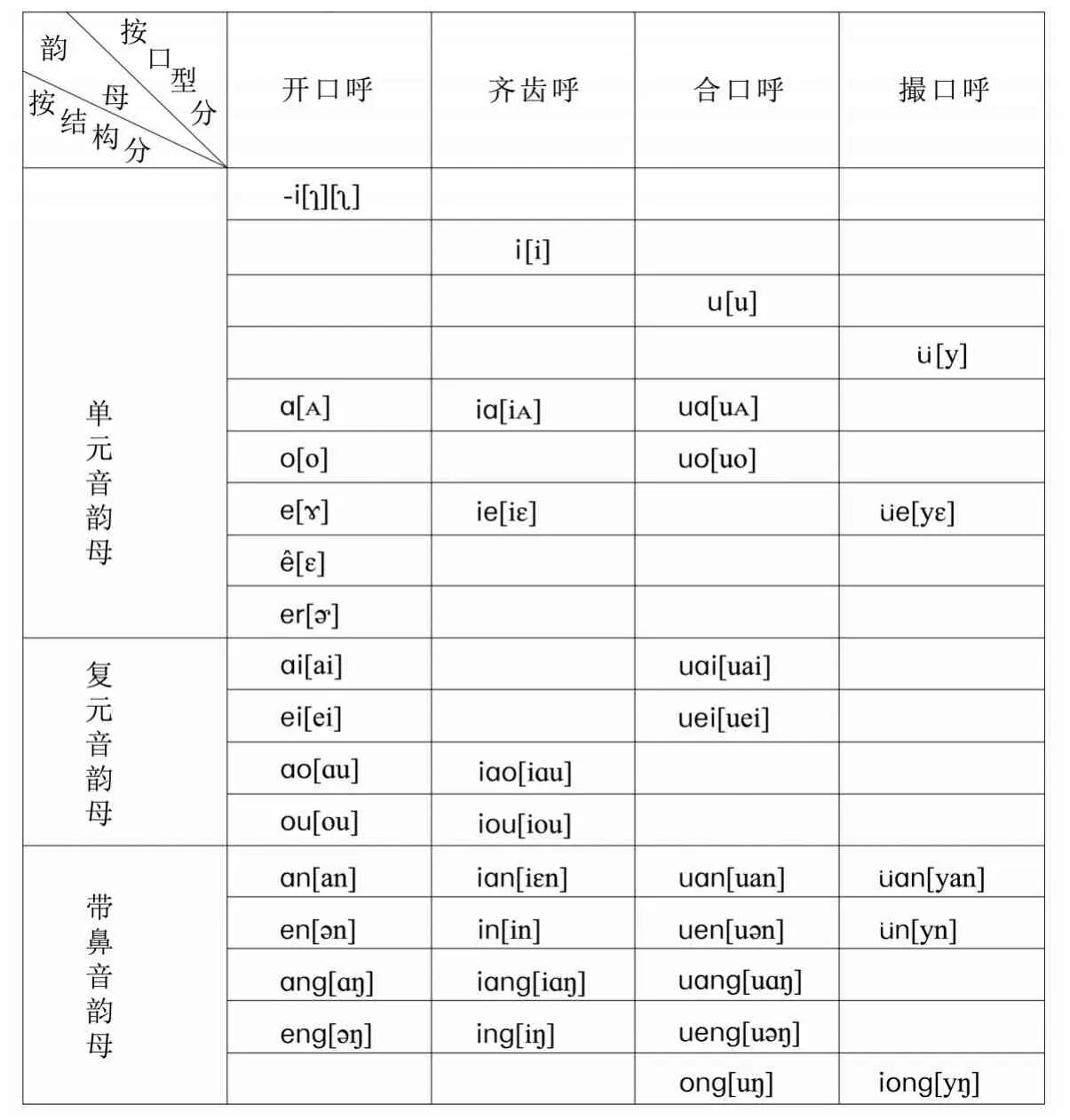

二、韵母表的四呼排列问题

冯蒸先生还认为黄廖本的《普通话韵母总表》存在问题:“单元音韵母第一行的舌尖元音-i[ɿ]和[ʅ]与i、u、ü并列排在一行是不妥当的。因为舌面元音i、u、ü并不是舌尖元音-i[ɿ]和[ʅ]的齐齿呼、合口呼、撮口呼。”(修改后的《普通话韵母总表》如表7所示。

表7 冯蒸修改后的《普通话韵母总表》①这个表是与冯蒸的原表有两处不同,一是原表表格斜线划反了,现更正过来;二是iɑ[i ]、uɑ[u ]、uo[uo]、ie[iɛ]、üe[yɛ]五个韵母的位置是用箭头表示的,这里更为直接放在箭头所指的位置。

表7 冯蒸修改后的《普通话韵母总表》①这个表是与冯蒸的原表有两处不同,一是原表表格斜线划反了,现更正过来;二是iɑ[i ]、uɑ[u ]、uo[uo]、ie[iɛ]、üe[yɛ]五个韵母的位置是用箭头表示的,这里更为直接放在箭头所指的位置。

?

仔细研读冯蒸先生修改后的“普通话韵母总表”,发现存在两大问题:

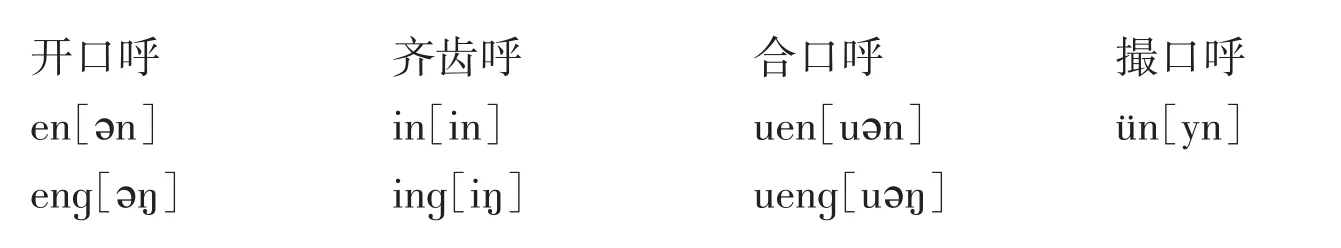

第一,有必要将-[iɿ][ʅ]与[ii]、u[u]、ü[y]分列为四行吗?这将改变汉语语音学的传统。但凡介绍普通话韵母的著作、论文,都是把它们放在一行的,所有的高校现代汉语教材和普通话教材都不例外。同一横行的开、齐、合、撮四呼中的韵母并不要求严格相配(当然,在能相配的情况下要尽量相配)。也就是说齐齿呼的i、合口呼的u和撮口呼的ü,并不与开口呼中的-[iɿ][ʅ]相配,它们三者之间也互不相配。如果非得相配才能排在一行的话,那么冯先生表中下面两行是不是也应该修改呢?

与“四呼”相关的概念是同“韵”。这里的“韵”比“押韵”的“韵”要严格。韵腹相同或相近都可以算“押韵”(如果有韵尾的话,韵尾也必须相同),但这里的“韵”,韵腹、韵尾必须完全相同,才能说某韵的“四呼”。en[ən]的合口呼是uen[uən]没有问题,但它的齐齿呼是in[in]吗?撮口呼是ün[yn]吗?同理,uenɡ[uəŋ]是enɡ[əŋ]的合口呼我们没有异议,但说inɡ[iŋ]是enɡ[əŋ]的齐齿呼,恐怕冯蒸先生自己也不会同意的。

表8 增订三版《普通话韵母总表》

增订版至增订三版的韵母表中单元音韵母边沿(从er、ɑi之间有条横线,然后沿er右方上行,再右转至i、iɑ之间继续右延伸)有个明显的粗线(四版则为双线),这表示,-[iɿ]、-[iʅ]、[ii]、u[u]、ü[y]、ɑ[]、o[o]、e[]、ê[ɛ]、er[ɚ]这10个是单元音韵母,iɑ[i]、ie[iɛ]、uɑ[u]、uo[uo]、üe[yɛ]这5个韵母属于复元音。因为单元音和复元音之间这条粗线或双线不容易划,从增订五版开始,才把iɑ[i]、ie[iɛ]、uɑ[u]、uo[uo]、üe[yɛ]这五个元音移至下面。既然有人提意见,把增订六版的《普通话韵母总表》恢复至增订三版的面貌,问题就解决了。

三、国际音标[]的存废问题

黄廖本一样“元音与韵母”一节的《普通话单元音总表》和《舌面元音舌位唇形图》,都收了舌面、央、低、不圆唇元音[]。但在2017年8月12日于苏州大学召开的“现代汉语课程建设与教学改革研讨会”上,个别代表在发言中提出:国际语音学会发布的最新版国际音标表(2005和2015版)都删除了[]这个符号,你们黄廖本为什么还在用?这些细微的地方能引起读者的注意,说明大家读得认真;给黄廖本编者提意见,说明大家对黄廖本的关切和厚爱。

《国际音标》无论多么有权威性,也只是一个国际推荐性记音符号。国际语音学会从来就没有规定过《国际音标》之外的符号禁止使用。

“处处照搬照抄国际语音学会的音标符号也不能完全满足中国语言学界的要求。这是因为,从高本汉、赵元任、李方桂、罗常培等人创立以科学主义为哲学基础的现代语言学以来,中国的语言学家,尤其是以赵元任先生为代表的中国语言学家,根据中国的语言实际和自己的工作实践,陆续创立了一些符合中国语言实际情况的语音符号,而这些符号在国际语音学界并不通用”,自然没有收录到国际音标表[26]。元音[]就属于这种情况。

表9 赵元任《现代吴语的研究》所列《元音音标表》[27]

“中国通用音标符号集以国际语音学会音标符号的分类原则为基础,并根据中国语言学界使用音标符号的惯例适当加以调整。”[24]在“常用集”中收录了[]这个符号,编号为006。

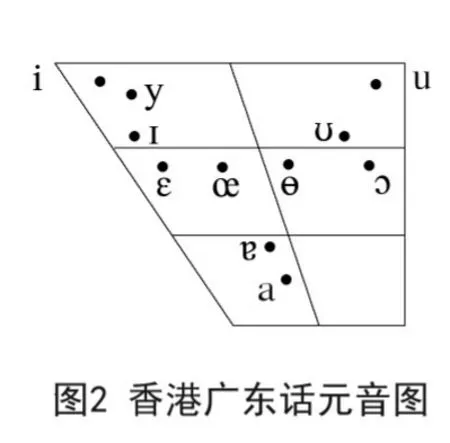

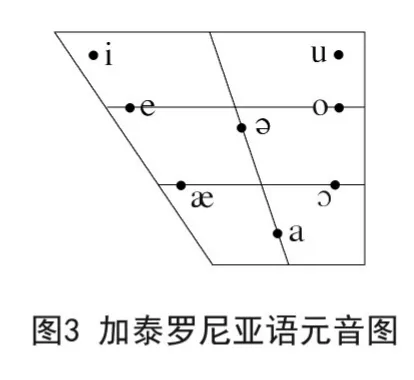

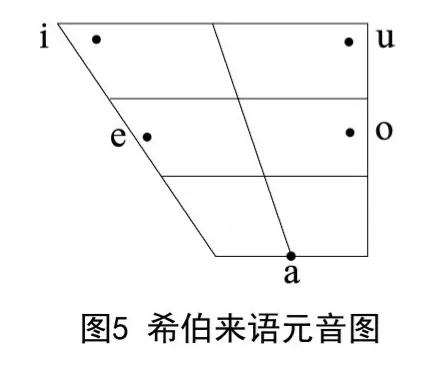

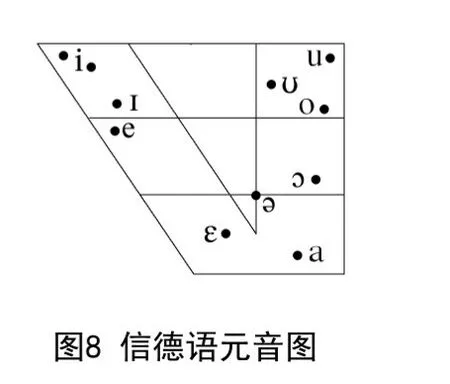

如果只看音标不看舌位图,就不知道[a]或[ɑ]的舌位的高低前后。信德语的[a]比匈牙利语的[ɑ]还靠后,香港广东话、加泰罗尼亚语[a]和匈牙利语的[ɑ],音高都接近于[ɐ]。如果增加了[]音标,希伯来语的[a],就可以标注为[],使标音更加精准。如果不采用[],要想准确地记音,就要采用在主要符号上添加附加符号的办法。这样,图2-图8中的[a]或[ɑ],都可以记作[a˔]̙或[ɑ˔]̘,比较七个图中的[a]或[ɑ]所在的位置,我们会发现这样记音也是不准确的。因此,《中国通用音标符号集》增加[]符号是必要的。黄廖本使用[]音标,不是对国际音标的背叛,而是对国际音标不足之处的有效补充。

如果不见于《国际音标表》的语音符号禁止使用,那么,因为国际音标也没有收“ʨ”这个符号,[ʨ][ʨʰ]也不能出现在教材上,与汉语拼音j、q对应的国际音标应该用什么符号呢?再比如零声母的符号“”①这个符号收入《中国通用音标符号集》“基本集”,编号071。Times New Roman字体未收录该符号,潘悟云IpaP字库收录了该符号,Unicode16位编码是2205,但Cambria Math字体在相同的码位显示∅,与零声母符号差别很大。是中国语言学家赵元任发明的,在中国语言学家的论著中广泛使用,但它在国际音标是不存在的,难道也不能使用?

讲国际音标主要是为后面讲音位和音位变体服务,如果不介绍音位理论,国际音标也可以不讲,这样[]的问题也就不存在了。

四、余论

之所以出现这些意见,主要是因为大家不了解黄廖本编写、修订的原则和对音标使用的情况,也不熟悉《中国通用音标符号集》。国际音标在世界上的通用性无疑是最强的,但处处以国际音标为圭臬,忽略了更适合标注本国语音的《中国通用音标符号集》,则是不可取的。

《中国通用音标符号集》全面兼容国际音标:凡是国际音标采用的符号(包括曾经用过后来停用的符号),它都收录;中外语言学家使用,但IPA尚未正式认可的音标符号,它也收录。当然在符号形体上,二者也有细微的差别。教材采用哪种符号,要考虑到师生录入或书写的方便。比如,舌面前半高不圆唇元音,国际音标采用的是[],而《中国通用音标符号集》却推荐[ɣ]②《中国通用音标符号集》把“”放在“基本集”,编号030;把“”列入“次常用集”编号613。。增订四版用的是后者,增订五版用的是前者。为什么要换用这个符号呢?理由有三个:第一,元音[ɣ]与辅音[]区分度较低,容易混淆;第二,[ɣ]是印刷体,[]更便于手写;第三,[]的字形在常用的电脑字库中收录了,比如Windows各版所带的字库Times New Roman和潘悟云教授开发的国内语言学者所常用的IpaPanNew和IpaP字库中就收了[]这个符号,[ɣ]字形不见于常用字库。选用[]字形,有利于学生完成作业和撰写论文,也方便教师电子课件的制作和显示。再比如送气符号,增订四版及之前,用的是“‘”,从增订五版开始,变成了“ʰ”①增订五版之前是“pʻt‘kʻʨʻtʂʻtsʻ”,从增订五版开始变为“pʰtʰkʰʨʰtʂʰtsʰ”。从1979年之后IPA就舍弃了“ʻ”,而改用了“ʰ”,我国语言学界一直习惯用“ʻ”。《中国通用音标符号集》既收录了“ʰ”,也收录了“ʻ”。前者编号501,语音学描述是“清送气”;后者编号516,语音学描述是“送气”。这是因为前单引号不易录入,也容易被忽略。古人“为求一字稳,捻断数根须;吟安一个字,而得半宿寒”。我们为了一个音标符号的取舍,也是殚精竭虑,思索争论很长时间。目的只有一个,就是把黄廖本修订得更加实用,更加受师生的欢迎。

在音标的使用上,虽然我们持审慎的态度,但有些问题处理得还不能令人满意。虽然我们不可能全面照顾每个人使用音标的不同习惯,但是,字体清晰美观、区别性强,便于手写和录入,是我们选用音标的原则。比如,后近高圆唇元音,国际音标采用的符号是“ʊ”,而我国语言学家惯用的符号是“ɷ”。增订五版以前,我们也采用“ɷ”,为了与IPA2005和《中国通用音标符号集》看齐,我们把“ɷ”改成了“ʊ”。现在看来,这种修改未必合适。《中国通用音标符号集》把“ʊ”列入“基本集”,编号094;把“ɷ”放在“次常用集”,编号651。很显然,符号集是推荐“ʊ”字形的。但这个“ʊ”,手写体与“u”(096号唇齿近音)、“ʋ”(096号唇齿近音)手写体很难区分,倒不如用增订五版以前所用的“ɷ”。

r(“日”的声母)究竟采用什么音标,争论也很大。黄廖本用[ʐ][29],王力用[ɹ]②汉语拼音的“r”是卷舌音,而[ɹ]是非卷舌音,[ɻ]才是卷舌音。二者形体尤其是手写体相近,印刷时有可能是把[ɻ]误为[ɹ]。[30],朱晓农则用[ɻ]。朱晓农指出:“北京话里没有浊塞音,更没有浊擦音。100年来对北京话音系描写的最大错误是把日母的现代形式听成、记成、命名为‘舌尖后浊擦音’ʐ,其实是卷舌近音ɻ。”[31“]r”的音标符号究竟是选用[ʐ]还是[ɻ],er是标作[ɚ]还是[ər],我们过去讨论过③教材现在选用的符号就是我们讨论的结果。,将来在修订会上还会继续研究,也欢迎广大读者发表意见。

在即将出版的增订七版中,我们有必要对《中国通用音标符号集》做些宣传和推广工作。具体做法是在“记音符号”一小节中增加对《中国通用音标符号集》的简单介绍,使大家对这个符号集有个基本了解,自觉地运用这个符号集。

读者的批评和鼓励,是对我们编写工作的支持和肯定。我们新老编者,只有继续努力,以严谨开放的心态,修订好增订六版,提高增订七版书稿的质量,才能报答全国师生的厚爱。