生态福利与经济发展互动关系研究

——基于可持续发展理念

2020-10-16潘苏楠李北伟聂洪光

潘苏楠,李北伟,聂洪光

(1.吉林大学管理学院,吉林长春 130022;2.长春理工大学经济管理学院,吉林长春 130028;3.中国科学院科技战略咨询研究院,北京 100190)

可持续发展就是把研究对象看作为一个动态变化的系统,进而研究系统内部不断增长的发展需求与资源环境之间的协调程度[1]。长期以来,由于对生态系统认识不足,人们为了获取短期经济利益,对自然资源过度索取,导致资源枯竭、生态破坏和环境污染,严重制约了经济的可持续发展以及国民幸福度的提升。经济可持续发展是在可持续发展理念指引下,把生态代价和社会成本降到最低化的经济发展;是在保证人类福利的前提下,把对生态资源的消耗降至最小化的经济发展[2]。在美丽中国建设进程中,经济可持续发展的衡量标准不仅强调经济增长的量的积累,而且更注重经济发展的质的提升,即人类福利的不断提高和生态资源的持续发展,因此,在美丽中国建设视域下,基于可持续发展理念,通过剖析生态福利和经济发展的内涵与机理,研究生态福利和经济发展之间的互动关系,对于实现中国的可持续发展以及美丽中国建设的稳步推进均具有重要的理论价值和现实意义。

1 文献综述

近年来,随着生态系统和人类福利的观念不断深入人心,国内外学者陆续将福利理论运用到实践当中。何林等[2]认为生态福利体现了社会福利与生态消耗的相对变化,是综合社会和生态因素的经济增长相对于健康程度的量化指标。胡鞍钢等[3]通过分析经济系统、生态系统和社会系统的共生性和交互机制,定义了“绿色福利”的概念,认为绿色福利包括安全性福利、适宜性福利和可持续性福利。王博杰等[4]认为加强局地尺度的人类福利研究是人类福利在生态学领域研究中的前沿问题以及定量化人类福利与生态系统服务之间的关系。郑艳等[5]通过构建伯格森-萨缪尔森社会福利函数,评估了气候变化对社会经济脆弱性和经济福利风险的影响,并在实证的基础上提出了适用于中国国情的规划路径。Verhofstradt 等[6]认为生态足迹可以表示生态资源的消耗量,利用Flanders 的问卷调查研究生态足迹与个人主观维度之间的关系。欧阳志云等[7]基于国内生产总值的概念,将生态系统为人类提供的产品与服务称之为生态系统生产总值。臧正等[8]界定了生态福祉的内涵,即人类从自然环境中获取或享有的,由生态系统通过初级生产和次级生产提供的,与人类福祉直接相关的产品与服务。杨爱婷[9]将自然资源转化为社会福利定义为经济绩效,主要是对经济与资源分配以及资源利用有关的效率评价,关系到经济发展的过程和效果。生态福利是在生态危机时代公民生态利益普遍缺乏保障的背景下提出的全新生态文化价值理念[10]。生态文明建设作为“美丽中国”的核心,塑造生态福利的文化秩序和生态福利的制度保障是其重中之重。当今中国经济社会发展面临的主要问题,就是经济的可持续发展以及生态福利的可持续提升。

2 生态福利和经济发展的可持续指数评价指标选取

为了提升评价的系统性和科学性,本文从多维度构建生态福利和经济发展的评价指标体系。对于生态福利的研究,目前还没有形成统一的衡量指标,学者们根据不同的研究目的和学科领域,进而选取不同的要素进行福利体系构建。本文根据指标体系构建的科学性、系统性和可操作性等原则,将生态福利可持续指数的评价指标体系分为3 层[11]。具体包括:(1)生态福利综合系统及各子系统的可持续指数,运用全排列多边形综合图示法得出;(2)按照生态福利的内涵和机理,将生态福利划分为资源投入、污染排放、生态环境和福利水平4 个维度;(3)第三层为基础测量指标,通过11 个指标来具体表征中国生态福利状况。其中,在衡量资源投入方面,选取能源消费和土地利用指标,分别由人均建设用地面积和人均能源消费量来表征[12];污染排放方面,选取典型的工业源和生活源的排放,分别由人均废水排放量、人均SO2排放量和人均生活垃圾清运量来表征;生态环境方面,选取森林覆盖率、建成区绿化覆盖率和人均公园绿地面积3 个具体指标来测量;福利水平方面,由经济、教育和健康3 个维度共同体现,参照由联合国开发计划署(UNDP)[13]发布的人类发展指数(HDI)所采用的人均地区生产总值(GDP)、平均受教育年限、人口平均预期寿命3个指标进行量化评估。

纵观已有的研究文献,很多学者采用国内GDP单一指标来衡量经济发展,仅从量的方面考察经济增长状况,本研究兼顾质方面的提升,将经济发展可持续指数的评价指标体系分为3 层(见表1):(1)经济发展综合系统及各子系统的可持续指数,运用全排列多边形综合图示法得出;(2)根据经济发展的内涵和机理,从经济增长、产业结构和居民生活3 个维度构建经济发展评价指标体系;(3)第三层为基础测量指标,通过7 个指标来具体表征中国经济发展状况。其中,经济增长是经济发展的基础,选取国内GDP、全社会固定资产投资额和社会消费品零售总额来表征经济增长水平[14];选取第三产业占GDP 比重来反映中国产业结构的变化与升级;选取城镇化率、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入作为衡量居民生活水平的指标。

表1 生态福利和经济发展评价指标体系

3 评价方法与模型构建

3.1 全排列多边形综合图示法

本文采用全排列多边形图示指标法来测度生态福利和经济发展的可持续指数。作为一种多指标综合评价方法,其基本原理是选取n个指标,以这些指标的上限值为半径构成一个中心n边形,各指标值的连线构成一个不规则的中心n边形,其顶点是n个指标首尾相接的全排列,n个指标总共可以构成个不同的不规则中心n边形;综合指数为不规则中心n边形面积的均值与以标准化后的指标上限值为半径构成的中心n边形面积的比值,其大小即可反映出系统的可持续发展水平。运用全排列多边形综合图示指标法进行可持续发展评价的主要步骤如下[15-16]:

第一,对于所选取的指标,采用如下公式进行数据标准化:

由式(1)可知,在进行数据标准化后,所有指标的取值都被映射在[-1,1]区间。当时的多边形即为指标的临界区,临界区的外部各指标经过标准化之后均为正值,临界区的内部各指标经过标准化之后均为负值。

第二,由标准化后的指标来计算可持续综合指数。计算公式如下:

3.2 向量自回归(VAR)模型

传统的计量经济模型是以经济理论为指导所构建的结构性模型。Christopher Sims 在1980 年提出了向量自回归(VAR)模型,是采用非结构性方法来建立变量之间关系的模型[17-19]。该模型由几个函数构成,每一个内生变量都可作为所有内生变量滞后值的函数,其数学表达式如下:

3.3 障碍度模型

本文利用障碍度模型挖掘生态福利和经济建设在可持续发展中的关键制约因素[20-21],以此形成具有针对性的建议对策,从而通过对关键制约因素的改善,能够快速有效地提升中国生态福利和经济建设的可持续发展水平。对于指标权重的赋值,为了使研究更具科学性和精确性,本文采用改进的熵值法来确定指标权重系数的值。

首先,由于选取的指标具有不同的量纲,需要对数据进行标准化处理。其原理为:

正向指标(越大越好):

逆向指标(越小越好):

4 实证研究及结果分析

4.1 可持续指数测算

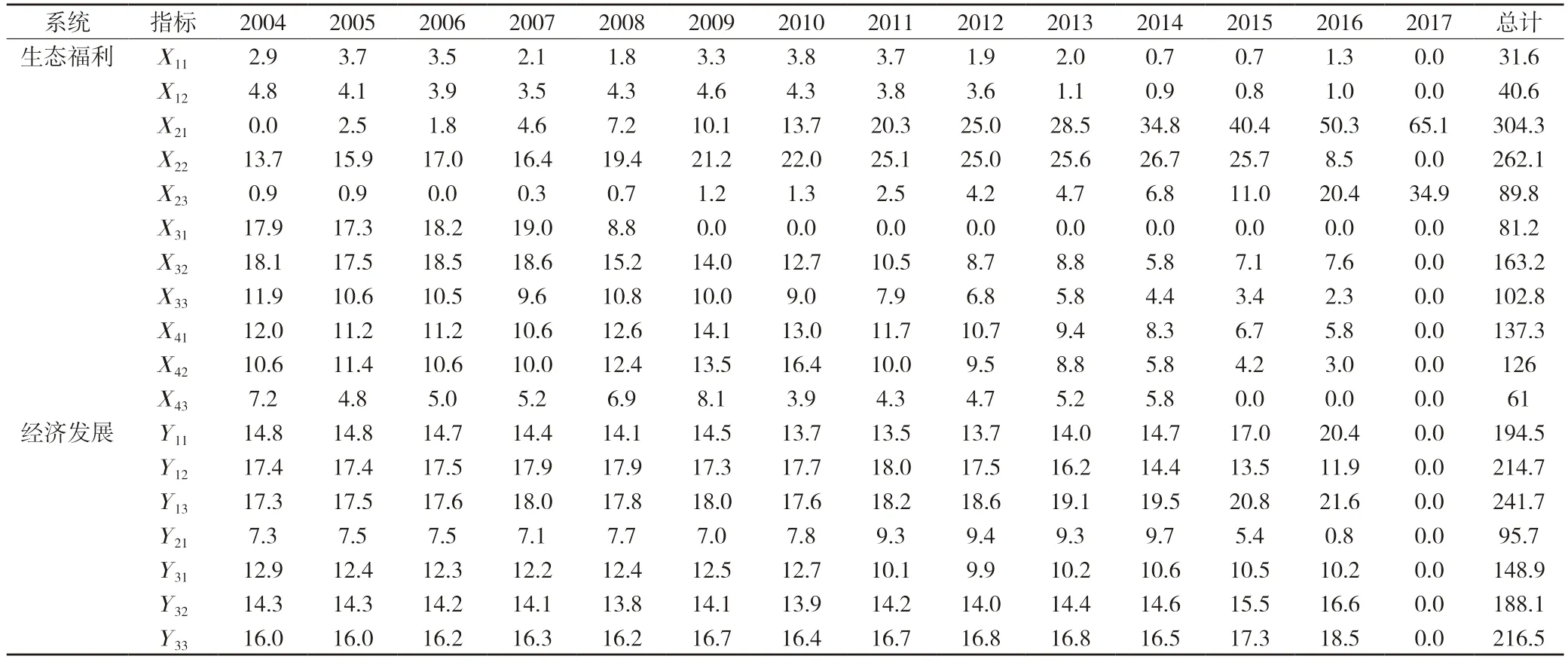

本文运用全排列多边形综合图示法,数据来源于国家统计局官网、《中国环境统计年鉴》和《中国能源统计年鉴》,测算出2004—2017 年中国生态福利可持续指数和经济发展可持续指数。由表2 可知,中国生态福利和经济发展的可持续指数均呈现上升态势,但生态福利可持续指数相对较低。对综合评价指数与测量指标进行相关性分析得到,生态福利的可持续指数与人均建设用地面积、人均能源消费量、人均废水排放量、人均SO2排放量、人均生活垃圾清运量、森林覆盖率、建成区绿化覆盖率、人均公园绿地面积、人均GDP、平均受教育年限和人口平均预期寿命均呈现显著的相关性;经济发展可持续指数与国内生产总值、全社会固定资产投资额、社会消费品零售总额、第三产业占GDP 比重、城镇化率、城镇居民人均可支配收入和农村居民人均可支配收入均呈现显著的相关性。运用最小二乘法分别构建生态福利可持续指数和经济发展可持续指数的多项式拟合曲线,调整后的R2均高达0.998,模型拟合度较好,这表明中国生态福利和经济发展的可持续趋势与实际情况比较符合,因此,本文构建的指标体系具有较好的实用性。

表2 中国生态福利与经济发展可持续指数测算结果

在可持续指数测度的基础上,建立VAR 模型,通过格兰杰因果检验、脉冲响应分析和方差分解等计量经济学方法实证分析2004—2017 年中国生态福利与经济发展的互动关系。在进行实证分析前,对生态福利可持续指数与经济发展可持续指数数据进行对数处理,这种处理方法可以消除时间序列数据存在的异方差,且不会影响变量之间的协整关系和因果关系。

4.2 平稳性检验

为了避免模型出现伪回归现象,首先需要对时间序列模型进行平稳性检验,在时间序列变量平稳的前提下才能够建立VAR 模型进行后续分析。本文采用ADF 检验方法考察各变量时间序列数据的平稳性,为后面VAR 模型的建立以及检验奠定基础。单位根检验结果表明,在5%的显著性水平下,lnX、lnY、lnX1、lnX4和lnY1的ADF 检验P值均小于0.05,说明生态福利和经济发展的综合评价指数以及各子系统的可持续指数的时间序列数据都是平稳的,因此,各变量均通过ADF 平稳性检验。

4.3 格兰杰因果关系检验

在模型构建之前先进行格兰杰(Granger)因果关系检验,结果表明:2004—2017 年期间,在5%的显著性水平下,lnX和lnY、lnX1和lnY1、lnX4和lnY1互为双向格兰杰因果关系,检验结果与理论分析的预期比较一致;并且所有根模的倒数均小于1,VAR 模型稳定,所得结果是有效的。在此基础上,可以运用脉冲响应函数和方差分解分析指标间的冲击效应并刻画出各变量之间的动态关系。

4.4 基于VAR 模型的脉冲响应分析

本文选取20 作为滞后期做脉冲响应分析。表3 的结果表明,当给生态福利一个正向冲击,经济发展当期反应为正向最大值0.013 4,接着迅速转向负值,并在第3 期达到最低点,然后开始上升,并逐渐趋于平稳状态。此结果表明,在生态福利提升的不同阶段对经济发展起着正负两方面的影响:在初期生态资源对经济发展起着重要的支撑作用,但持续时间是有限的,随着经济的快速发展,资源过度消耗、生态破坏和环境污染等问题日趋严重,人们关注的重点也从经济福利逐渐转向生态福利,为保护生态系统而实施的环境规制在短期内抑制了经济增长;当给经济发展一个正向冲击,生态福利当期反应为零,然后开始上升并在第3 期达到最大值0.006 6,之后逐渐趋于平稳。在整个分析期内,经济可持续发展一直对生态福利可持续提升产生正向效应,此结果表明,人力资本的积累、科学技术的进步、劳动生产率的提高能够促进经济的可持续发展,中国民众的生态福利也会随之逐渐提升。

表3 2004—2017 年中国生态福利与经济发展脉冲响应结果

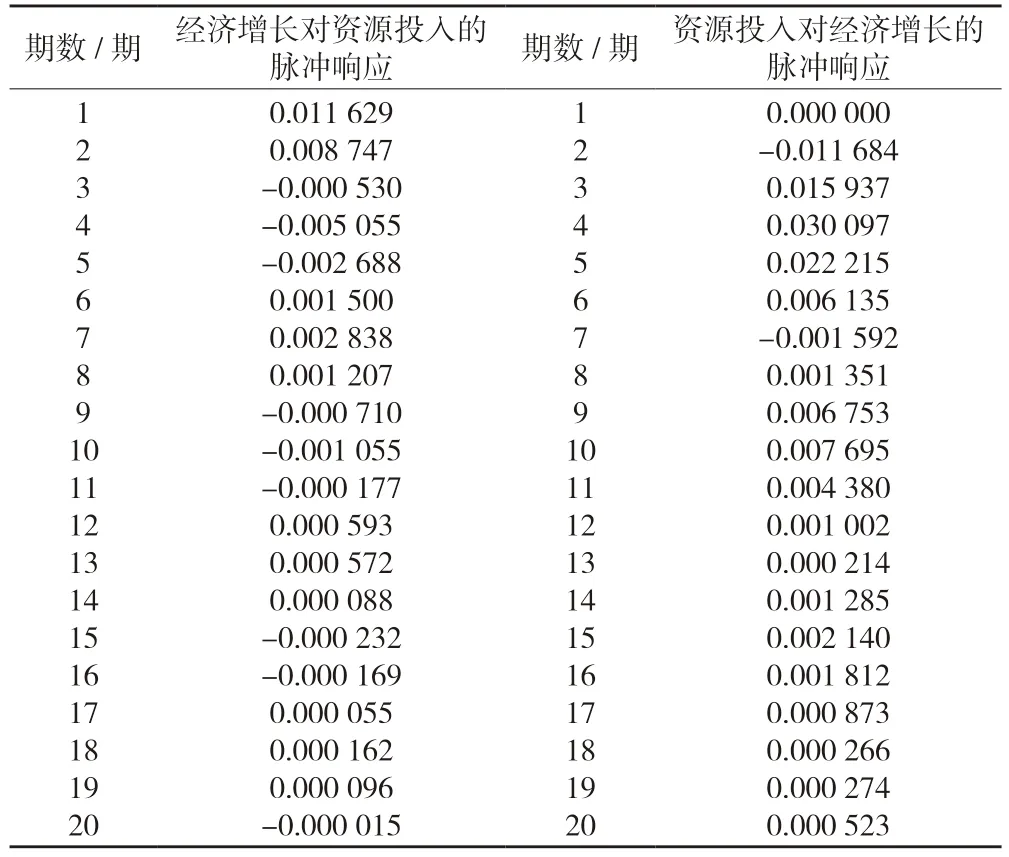

表4 的结果表明,当给资源投入一个正向冲击,经济增长当期反应为正向最大值,然后正负交替并逐渐趋向平稳。在整个研究期内,资源投入对经济增长的可持续性产生正负交替影响,这表明,在增加资源投入的初期,资源投入能够促进经济快速增长,但是随着时间的推移,仅靠自然资源投入并不能带来经济的持续增长;当给经济增长一个正向冲击,自然资源投入迅速上升,之后呈现波动状态,整体产生正向效应。此结果表明,经济增长需要自然资源提供强有力的支撑,而经济增长的可持续性必须摆脱资源依赖,通过加大科技研发投入促进技术创新和新能源开发。

表4 2004—2017 年中国资源投入与经济增长的脉冲响应结果

表5 结果表明,当给福利水平一个正向冲击,经济增长可持续性迅速上升,并在第2 期达到最大值,然后逐渐趋于平稳。在整个研究期内,福利水平提升始终对经济的可持续增长产生正向效应,这表明,在经济社会发展过程中,人力资本始终是关键性因素,随着中国民众平均受教育年限的提高和人口平均预期寿命的延长,可为经济建设提供强大的人力资源和智力支持,促进经济的可持续增长;当给经济增长一个正向冲击,福利水平当期反应为零,然后开始上升并逐渐趋向平稳,整个研究期内经济增长对福利水平持续提升产生正向影响,并且在滞后4 期达到效果最优。说明随着中国经济发展水平的快速提高,医疗卫生条件显著改善,社会保障制度日益健全,教育投入逐年增加,促使中国民众的福利水平持续提升。

表5 2004—2017 年中国福利水平与经济增长的脉冲响应结果

4.5 基于VAR 模型的方差分解

方差分解主要用于分析每一个结构冲击对内生变量变化的贡献度,可用来分析VAR 模型的动态特征。本研究各变量的方差分解结果如表6至表8所示。表6 结果表明,对于生态福利可持续指数的预测方差分解,起初生态福利提升只受自身影响,随后生态福利提升对自身的方差贡献率逐渐降低,而经济发展对生态福利可持续的方差贡献率较小,从长期来看具有增长趋势,这说明生态福利提升对其自身的贡献率最大,经济发展对生态福利提升有一定的促进作用;对于经济发展可持续指数的预测方差分解,起初经济发展受自身影响较大,随后生态福利对于经济发展可持续的作用不断增强,长期趋于稳定水平,由此表明生态福利提升对于经济发展的可持续作用较大,甚至高于经济发展的自身影响度。

表6 2004—2017 年中国生态福利可持续指数与经济发展可持续指数方差分解结果

表7 结果表明,对于资源投入可持续指数的预测方差分解和经济增长可持续指数的预测方差分解,两者均主要受其自身影响,但经济增长对于资源投入的贡献度呈现上升趋势,而资源投入对经济增长可持续作用的贡献度呈现下降态势,这表明经济增长依赖资源投入,导致自然资源不断消耗,长期来看,单纯的依靠资源投入对于经济可持续增长的贡献度越来越小。

表7 2004—2017 年中国资源投入可持续指数与经济增长可持续指数方差分解结果

表8 结果表明,对于福利水平可持续指数的预测方差分解,起初福利水平提升只受自身影响,随后福利水平提升对自身的方差贡献率逐渐降低,经济增长对福利水平提升的方差贡献率逐渐增加,但整体贡献度非常低;对于经济增长可持续指数的预测方差分解,经济增长对自身的方差贡献率较低,而民众福利水平提升对于经济可持续增长的贡献度非常高,长期趋于稳定,达到90%以上。

表8 2004—2017 年中国福利水平可持续指数与经济增长可持续指数方差分解结果

4.6 障碍度分析

本文利用障碍度模型来挖掘美丽中国建设进程中生态福利提升和经济可持续发展的关键制约因素,结果如表9 所示:整体而言,人均废水排放量、人均SO2排放量以及建成区绿化覆盖率是生态福利提升的主要制约因素;社会消费品零售总额、固定资产投资额以及农村居民人均可支配收入是经济发展的主要制约因素

表9 2004—2017 年中国生态福利提升和经济可持续发展的障碍度分析

5 结论与启示

本文通过剖析生态福利和经济发展的内涵与机理,在美丽中国建设视域下,基于可持续发展理念,运用全排列多边形综合图示法测度2004—2017 年中国生态福利可持续指数和经济发展可持续指数,研究表明生态福利和经济发展的可持续指数均呈现上升态势,但生态福利可持续指数相对较低;在此基础上,采用向量自回归模型,通过Granger 因果检验、脉冲响应函数和方差分解实证研究了生态福利可持续提升与经济可持续发展之间的动态响应关系。主要结论如下:(1)生态福利可持续提升和经济可持续发展、资源投入和经济增长、福利水平和经济增长之间存在双向的格兰杰因果关系;(2)生态福利提升的不同阶段对经济发展起着正负两方面的影响,在初期生态资源对经济发展起着重要支撑,但随着生态系统破坏和自然资源枯竭的加剧,人们关注的重点逐渐从经济福利转向了生态福利,而经济可持续发展能够促进生态福利的提升,但对生态福利提升的贡献度较低;(3)经济增长需要自然资源提供支撑,导致自然资源不断消耗,长期来看依赖自然资源投入并不能带来经济的持续增长,资源投入对于经济增长的贡献率越来越小;(4)人类发展指数提高与经济可持续增长具有相互促进作用,人类发展指数提高对于中国经济可持续增长的贡献度非常显著,但目前中国经济增长对于人类发展指数提高的贡献率尚比较低。

基于以上研究结果,本文提出如下对策建议:(1)严守生态保护红线。加大研发投入进行技术改善与创新,提升工业污染治理能力;与此同时,不断提高城市绿化覆盖率,将经济发展有效地转化为生态福利的提升,这也是实现经济可持续发展的唯一有效途经。(2)经济可持续增长必须摆脱化石资源的束缚。通过科技创新不断突破关键技术瓶颈,提升传统能源的使用效率以及新能源的开发能力;同时,转变生产和生活消费方式,大力推广绿色低碳环保产业。(3)注重城乡一体化统筹发展。提高农村居民人均可支配收入,让更多的人共享经济发展成果,不断改善医疗卫生条件,健全社会保障制度,增加国民教育投入,提高人类发展指数,增加中国人民福祉,这是美丽中国建设追求的最高目标,也是中国经济可持续发展的重要保障。