基于复合协调度模型的创新主体协同机理研究

2020-10-16张萌,戚湧

张 萌,戚 湧

(南京理工大学经济管理学院,江苏南京 210094)

知识经济时代的创新对各国经济发展越来越发挥举足轻重的作用。产业技术创新主体之间的协同创新关系到各主体创新能力的强弱,将最终影响创新产出水平。在产业技术创新的过程中,协同创新是核心企业与其他创新主体密切合作的一种创新模式,可以通过充分调动一切创新资源来提高创新质量和速度,取得较好的创新绩效。企业作为内部创新主体或者创新参与者,其与高校、政府、科研机构及中介机构等产学研合作外部创新主体之间的协同十分重要,这关系到整个创新系统是否有效率、是否能够健康长期地发展。越来越多的企业开始寻求与高校、政府、科研机构及中介机构合作,以企业为核心作为内部创新主体,高校、政府、科研机构、中介机构作为外部创新主体,通过整合创新主体内外部要素进行产业技术协同创新,对于高技术产业实现创新驱动发展和转型升级具有十分重要的意义。本文基于复合协调度模型,利用我国高技术产业2013—2017 年创新要素面板数据,研究整个高技术产业创新主体要素的协同度,从行业视角来研究内外部创新主体的协同度,考察行业创新主体的协同度对整个高技术产业创新主体的协同度的影响,最后针对存在的问题提出对策建议。

1 文献综述

熊彼特[1]认为创新是建立一种新的生产函数,是要把一种从来没有的关于生产要素和生产条件的新组合引进生产体系中去,以实现对生产要素或生产条件的新组合,就是包含了协同创新的意思。陈劲等[2-3]认为协同创新是企业、政府、大学、科研机构、中介机构等以知识增值为核心的,为实现重大科技创新而开展的大跨度整合的创新组织模式。协同创新是将各个创新主体要素进行系统优化、合作创新的过程,如企业自己无法实现技术多元化,通过与高校、大学、科研院所的合作来降低自己的研发成本,从而提高创新效率。邵云飞等[4]在协同创新系统框架下构建了理论模型,探析了企业内部技术要素与3 类非技术要素协同对于企业创新绩效的影响关系,结果显示技术要素与非技术要素协同能够提升企业创新绩效。郑刚等[5]从全面创新管理的角度研究了技术、战略、组织、文化、制度、市场等要素协同问题,并构建了全面协同过程模型。陆园园等[6]以复杂性理论为视角,探讨了创新要素协同过程的复杂性,建立了基于复杂性理论的企业创新要素协同模型。Nelson[7]的研究推进了技术创新和制度创新的融合,认为创新是一个系统总体的概念,包括技术上、组织上、管理上的创新。Freeman[8]、Dosi[9]等的研究更加广泛,对技术、组织、制度、管理、文化的综合性创新进行研究,这极大地促进了企业创新要素研究的发展。

企业的创新不仅与内部有关,还与研究机构、政府等外部具协同作用[10]。在创新过程中,创新要素的良好协同关系能帮助企业提高技术创新能力[11]。贺灵等[12]研究认为企业内外创新要素的协同可以从企业参与产学研合作的能力、合作的关系以及政府和中介机构在产学研合作中的作用3 个方面来体现,并通过结构方程进行实证分析得出,企业内部创新要素的协同、企业与外部创新要素的协同对企业技术创新绩效有显著的直接影响。张方华等[13]对企业内部要素全面协同进行研究,得出企业内部技术与非技术要素的协同能显著促进内部要素全面协同,从而提升企业创新能力。学者们从不同方面进行了研究,得出创新要素全面协同对创新绩效具有显著正向影响,内部和外部网络协同能够有效促进企业技术创新能力的提高[14-15]。Love 等[16]通过实证研究发现,企业与外部协作越多就能产生更多的技术创新产品,这也强调了企业内外协同合作在企业技术创新中有很大的作用。白俊红等[17]通过分析我国省级面板数据构建协同创新指标体系,考察了协同创新对区域创新绩效的影响,结果显示在协同创新过程中,政府资助、企业与高校以及科研机构的联结对区域创新绩效呈正向影响,而金融机构资助呈负向影响。许彩侠[18]研究构建研究型大学、技术中介机构、中小企业以及政府“四位一体”的区域协同创新体系,此体系能通过调整四大主体的资源、发挥各主体的优势,加快建设自主创新体系。何郁冰[19]的研究针对战略、知识、组织三重互动的产学研协同创新模式,建立了初步的产学研协同创新理论框架。

综上,目前国内外关于创新主体协同的研究虽然取得了一定的成果,但比较零散,缺乏系统性。首先,已有研究多是从企业和区域角度,得出的结论也不尽相同,从中观角度的产业和行业来研究的不多;其次,已有研究主要集中在各创新主体间的协同度,很少以企业为核心来研究其作为内部创新主体与以科研机构、高校及政府等作为外部创新主体间的协同度;最后,已有研究没有针对行业进行,近年来我国的各行业虽然都在迅速发展,但是发展的速度不一样,从行业视角来研究创新主体的协同度具有重要学术价值。

2 模型、数据来源和指标体系

2.1 复合系统协调度模型

本文基于复合系统协调度模型开展我国高技术产业不同行业创新主体协同度实证研究[20]。首先,设高技术产业复合系统包括高技术产业企业子系统S1,科研机构、高校和政府子系统S2,即S=f(S1,S2)。其发展过程中的序参量变量为ej=(ej1,ej2,…,ejn),其中n≥ 1,Uji≤eji≤Tji,i∈[1,n]。定义式(1)为系统Sj序参量分量eji的系统有序度:

为了计算简化,本文采用几何平均法与线性加权和法进行集成,公式如式(2)或式(3):

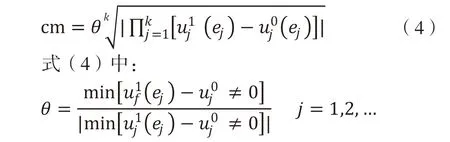

由式(1)可知uj(eji) ∈[0,1],其值越大,eji对系统有序的贡献越大。其次,初始时刻为t0,设各个子系统序参量的系统有序度为u0j(ej),其中j=1,2,…,k,则对于整个复合系统在发展过程的时刻t1来说,设各个子系统序参量的系统有序度为u1

j(ej),其中j=1,2,…,k。设cm 为复合系统协调度,cm ∈[-1,1],其值越大则复合系统的协调度越高;反之则越低。计算公式如式(4):

2.2 数据来源和指标体系

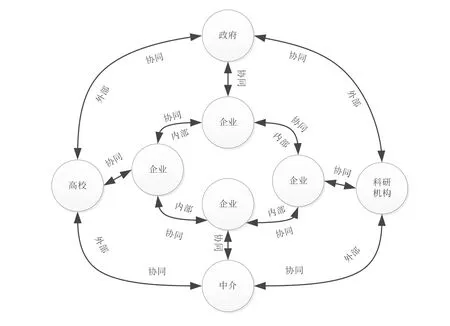

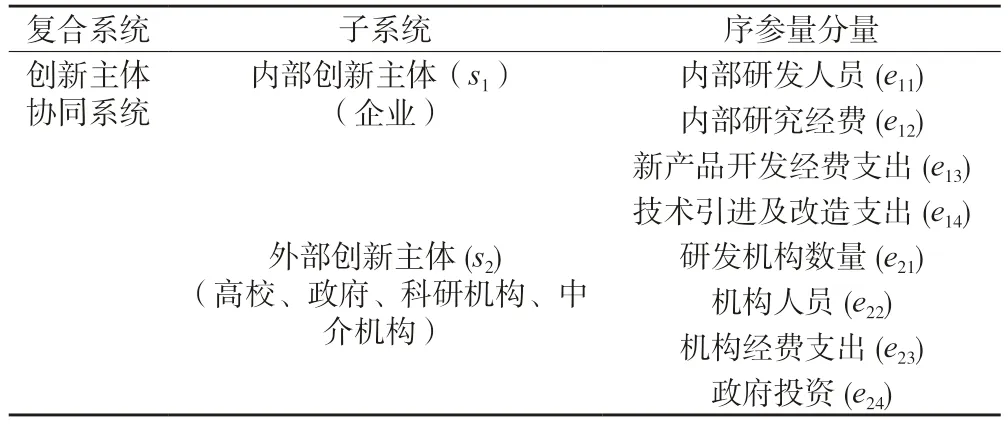

本文使用的数据来自《中国高新技术产业统计年鉴》《中国科技统计年鉴》,以2013—2017年我国(未含港澳台地区)高新技术产业为样本,以企业为核心把企业作为内部创新主体,科研机构、高校、政府、中介机构等作为外部创新主体来研究,各创新主体之间的协同关系如图1 所示,协同创新模型如图2 所示。本文研究的高技术产业五大行业分别为:医药制造业,航空、航天器及设备制造业,电子及通信设备制造业,计算机及办公设备制造业,医疗仪器设备及仪器仪表制造业。具体指标如表1 所示。

图1 高新技术产业创新主体协同关系

图2 高新技术产业协同创新模型

表1 高新技术产业创新主体协同创新要素指标体系

3 实证结果及分析

3.1 实证结果

具体实证结果分别见表2 至表5、图3 至图6。

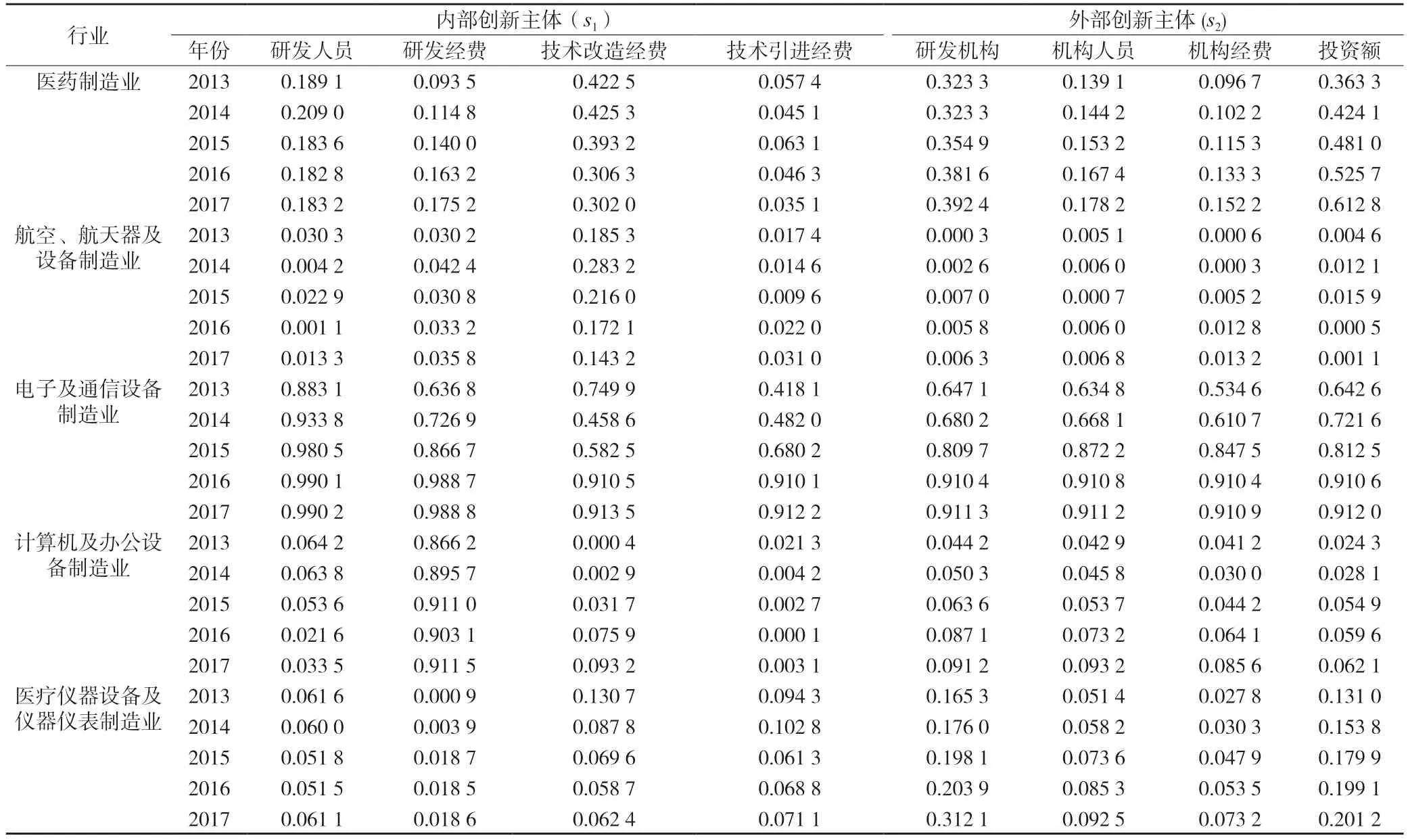

表2 我国高新技术产业内外部创新主体各要素协同创新的有序度

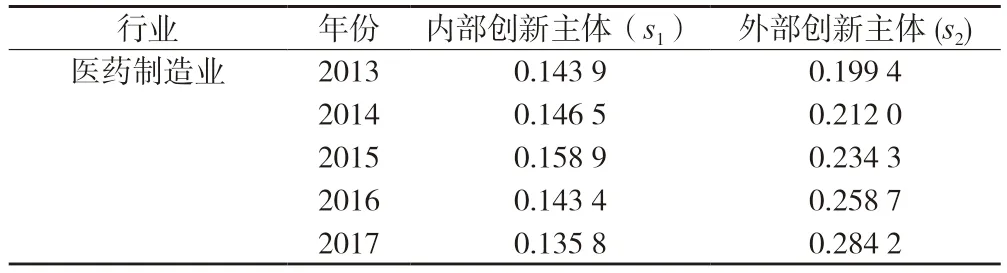

表3 我国高新技术产业内外部创新主体协同创新的有效度及协同度

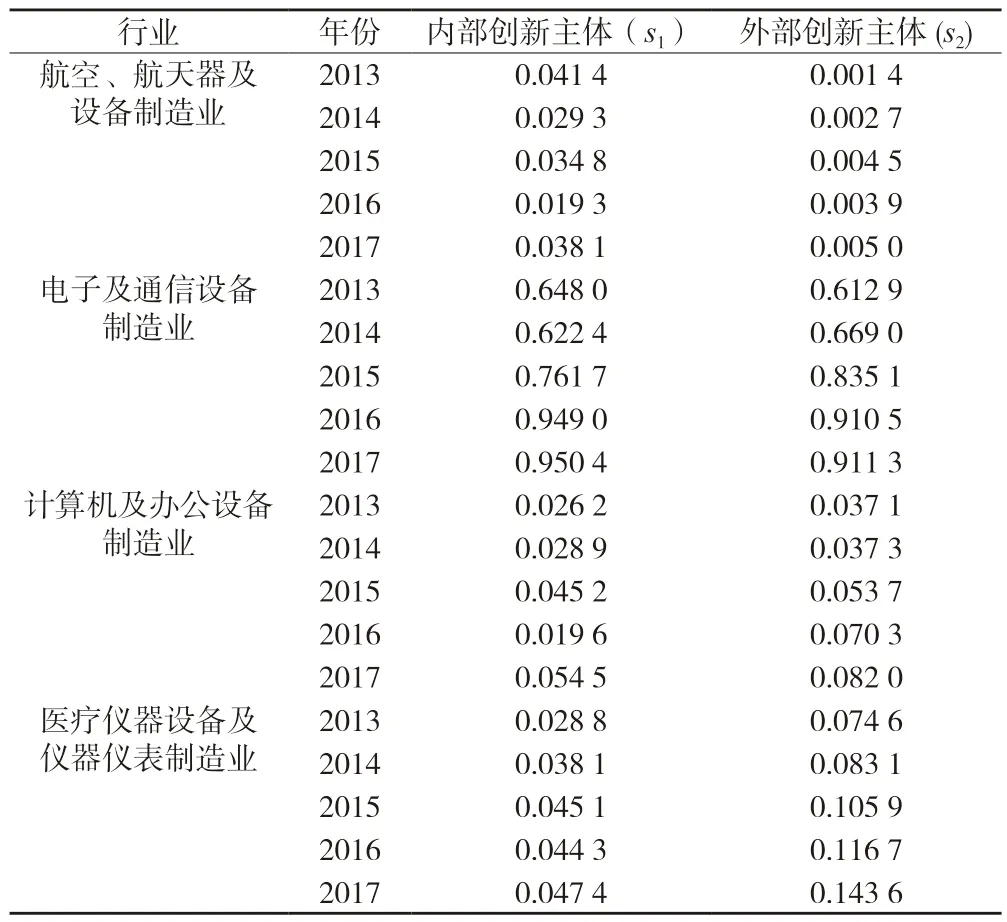

表4(续)

表4 我国高新技术产业分行业内外部创新主体协同创新的有序度

表5 我国高新技术产业分行业创新主体协同创新的协调度

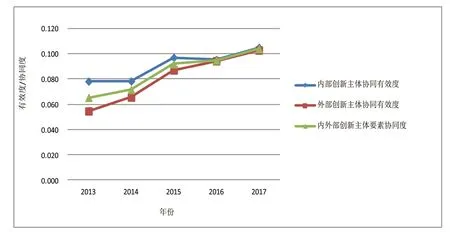

图3 我国高新技术产业创新主体协同创新有效度及协调度的年度趋势

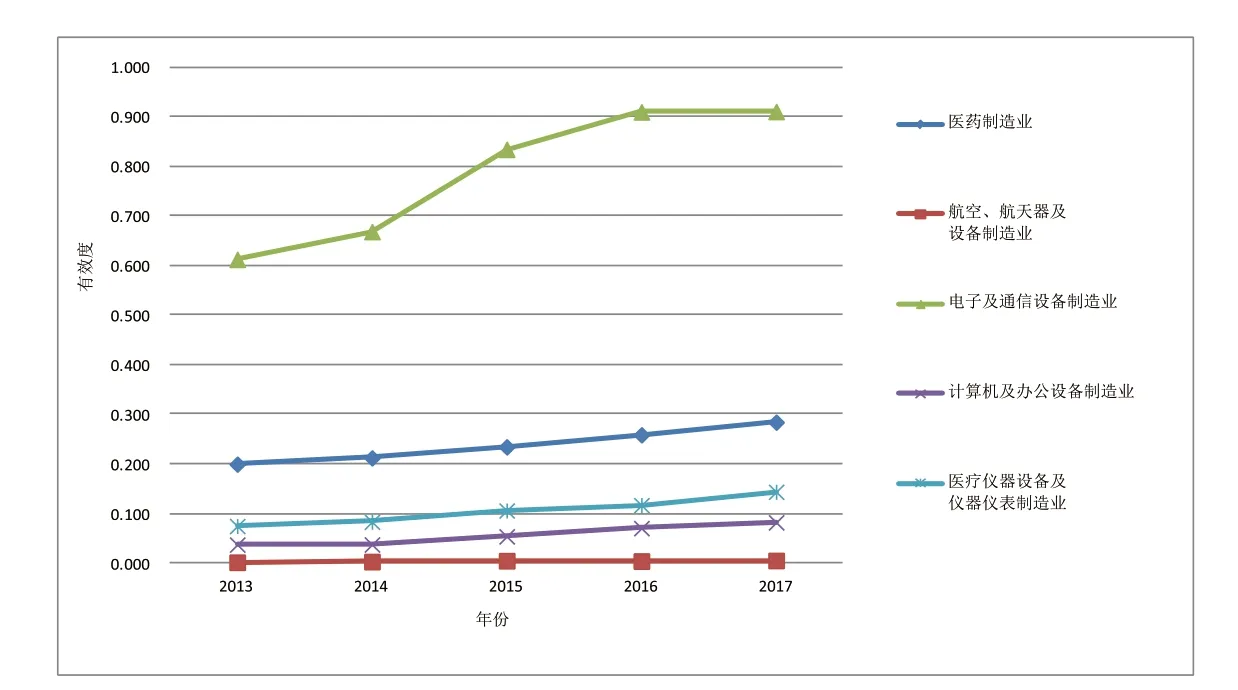

图4 我国高新技术产业分行业内部创新主体协同创新有效度的年度趋势

图5 我国高新技术产业分行业外部创新主体协同创新有效度的年度趋势

图6 我国高新技术产业分行业内外部创新主体协同创新协同度的年度趋势

3.2 数据分析

一般说来,协调度D在0~1 之间为协同;当D<0.3 时为低协同;0.3 ≤D<0.5 时为中协同;0.5 ≤D<0.8 时为高协同;0.8 ≤D<1 时为极高协同。首先,通过表2、表3 和图2 可见,在2013—2017年间,我国高新技术产业内外部创新主体要素的协同有效度是增加的,且内部创新主体要素的协同有效度一直超过外部创新主体要素的协同有效度,说明内部创新主体要素对协同创新的影响比外部创新主体要素大,但是外部创新主体要素的协同有效度增加速度比内部创新主体要素快,说明外部创新主体对协同创新的重视程度在明显加强,企业要加快与外部各创新主体的合作;此外,整个高技术产业内外创新主体协同创新的协同度先是增长得较快,然后增加得比较慢,而且整体协同水平不高。其次,通过表4、表5 和图3 至图6 可见,2013—2017 年间,从我国高新技术产业各个行业的内外部创新主体来看,电子及通信设备制造业的协调度最高,而且逐年增高,最高达到0.9,属于高协同,医药制造业的协调度其次,接近0.2,属于低协同,但比其余3 个行业的协同度高,而航空、航天器及设备制造业的协同度最差,医疗仪器设备及仪器仪表行业的协同度低且增长比较缓慢;总的来看,医药制造业、计算机及办公设备制造业和航空、航天器及设备制造业的内外部创新主体要素的创新协同度先增加再减少。基于前面对各个行业的分析可以看出,造成我国高技术产业创新主体要素协同创新水平低并不是每个行业的创新主体要素协同创新水平低,电子及通信设备制造业的协同度就比较高,而航空、航天器及设备制造业和医疗仪器设备及仪器仪表的协同度比较低,不同行业创新主体创新协同度的显著差异最终导致整个产业的内外创新主体的创新协同度比较低。

4 结论及建议

本文利用我国高技术产业五大行业的数据,基于复合协调度模型进行实证分析,研究发现我国高技术产业内外部创新主体间的创新协同度在不断增加但是整体协同度不高,各个行业创新主体的创新协同度有显著差异,其中电子及通信设备制造业在所有行业中的协同度最高,航空、航天器及设备制造业的协同度低且增长幅度也低于其他行业。因此,除了电子及通信设备制造业,其他行业都要提高创新主体间的创新协同度,同时电子及通信设备制造业也要加强其与其他行业之间的协作,从而带动提高整个产业的创新主体间创新协同水平。

基于上述研究结论,本文提出如下建议:首先,建立以企业为核心的多主体协同网络关系,包括以企业为核心的内部主体协同、外部主体协同和内外部主体协同,增加创新主体之间的合作机会。虽然我国高技术产业内外部创新主体的创新协同度有所增加,但是整体的协同水平仍较低,特别是航空、航天器及设备制造业,医疗仪器设备及仪器仪表制造业和计算机及办公设备制造业,政府需要加大对高技术产业协同创新的激励力度,企业也要主动积极地加强与大学、科研机构及相关中介机构的合作,以增强创新主体之间的创新要素共享,从而提高高技术产业的技术创新水平。其次,建立相关行业组织或协会来推进改善高技术产业协同创新环境。行业协会不仅可以加强企业与政府、高校及中介等创新内外部主体之间的协同关系,还可以加强行业与行业的创新主体之间的协作,从而提高整个产业的技术创新水平;行业组织可以建立有关联的交流平台来加强企业与政府、高校及科研机构等的交流,从而促进各个行业创新要素的行业间流动,降低各个行业创新主体之间创新协同度差异,从而降低各行业创新发展水平差异。