词学史研究的空间视角

2020-10-15曾大兴

曾大兴

摘 要:词学史的研究,既要有时间视角,也要有空间视角。词的创作既有地域特色,词的研究与词学流派也有地域特征。20世纪的词学研究之所以能够兴盛超前且成为一门“显学”,就在于“南派词学”和“北派词学”这两个不同的词学流派的出现。“南派词学”与“北派词学”,无疑是20世纪词学史研究的一个绕不开的话题。只有增强空间意识,做到时空并重,才能真正解决以往的词学史研究所不能解决的诸多问题。

关键词:词学史;空间视角;南派词学;北派词学

中图分类号:G07 文献标识码:A 文章编号:1003-1332(2020)05-0091-03

词学史研究,除了把握词学观念、理论与方法等的发展脉络,还应注意词学批评与词学流派的地域分异,前者是词学史研究的时间视角,后者是词学史研究的空间视角。立体的、完全意义上的词学史研究应该是时、空结合,虽然二者可以有所偏重,但不可以偏废。20世纪90年代以来出版的几本词学史著作缺乏空间视角,今后的词学史著作应该有所改进。

事实上,中国古代的文学批评从来就不缺乏空间视角,《左传·襄公二十九年》所载吴公子札对国风的评论,即可视为最早的空间批评。吴公子札之后,在司马迁的《史记·货殖列传》、班固的《汉书·地理志》、刘勰的《文心雕龙·时序》、魏徵的《隋书·文学传序》、朱熹的《诗集传》、元好问的《论诗三十首》、王世贞的《曲藻》、王骥德的《曲律》、李东阳的《麓堂诗话》等重要著作中,都有简约而精辟的空间批评,只是这些批评所针对的都是诗、赋、曲等文体,尚未涉及词而已。最早针对词的空间批评,当属清中期著名词家厉鹗的《张今涪〈红螺词〉序》,其文曰:“尝以词譬之画,画家以南宗胜北宗。稼轩、后村诸人,词之北宗也;清真、白石诸人,词之南宗也。”[1]392这是从空间视角比较宋词内部之差异。嗣后,则有晚清词学名家况周颐的《蕙风词话》,其文曰:“南宋佳词能浑,至金源佳词近刚方。宋词深致能入骨,如清真、梦窗是。金词清劲能树骨,如萧闲(蔡松年)、遁庵(殷克己)是。南人得江山之秀,北人以冰霜为清。南或失之绮靡,近于雕文刻镂之技。北或失之荒率,无解深裘大马之讥。善读者抉择其精华,能知其并皆佳妙。而其佳妙之所以然,不难于合勘,而难于分观。往往能知之而难于明言之。然而宋金之词之不同,固显而易见者也。”[2]57这是从空间视角比较金词与南宋词之差异。词学的空间批评源于词作本身的地域空间特性,词学史的研究应重视这一客观事实。

明清时期出现了许多词派,例如以陈子龙为代表的云间派,以陈维崧为代表的阳羡派,以朱彝尊为代表的浙西词派,以张惠言、周济为代表的常州词派,以王鹏运、况周颐为代表的临桂词派等,这些词派除了丰富的创作实践,还有明确的词学观念和词学主张,并且都以地域命名,因此可以称为地域性的词学流派。20世纪90年代以来出版的几本词学史著作对这些词学流派的创作和理论多有描述和总结,但是对词派所产生的地理环境、词派的地域特征、词派的空间差异、词派的传播路径等,基本上没有涉及。也就是说,对于明清时期地域性的词学流派,以往的词学史研究仍然是时间视角,缺乏空间视角。

20世纪词学史上长期存在两个很有影响的词学流派,查猛济先生称之为“朱况派”、“王胡派”, [3]胡明称为“体制内派”、“体制外派”,[4]刘扬忠称为“传统派”、“新派”。[5]笔者认为,以“朱况派”与“王胡派”命名不太准确,无论是“体制内派”与“体制外派”的命名,还是“传统派”与“新派”的命名,其中都明显暗含褒贬之意;在此主张从地域或空间的角度,给予一个较为中性命名,即“南派词学”与“北派词学”,简称为“南派”与“北派”。

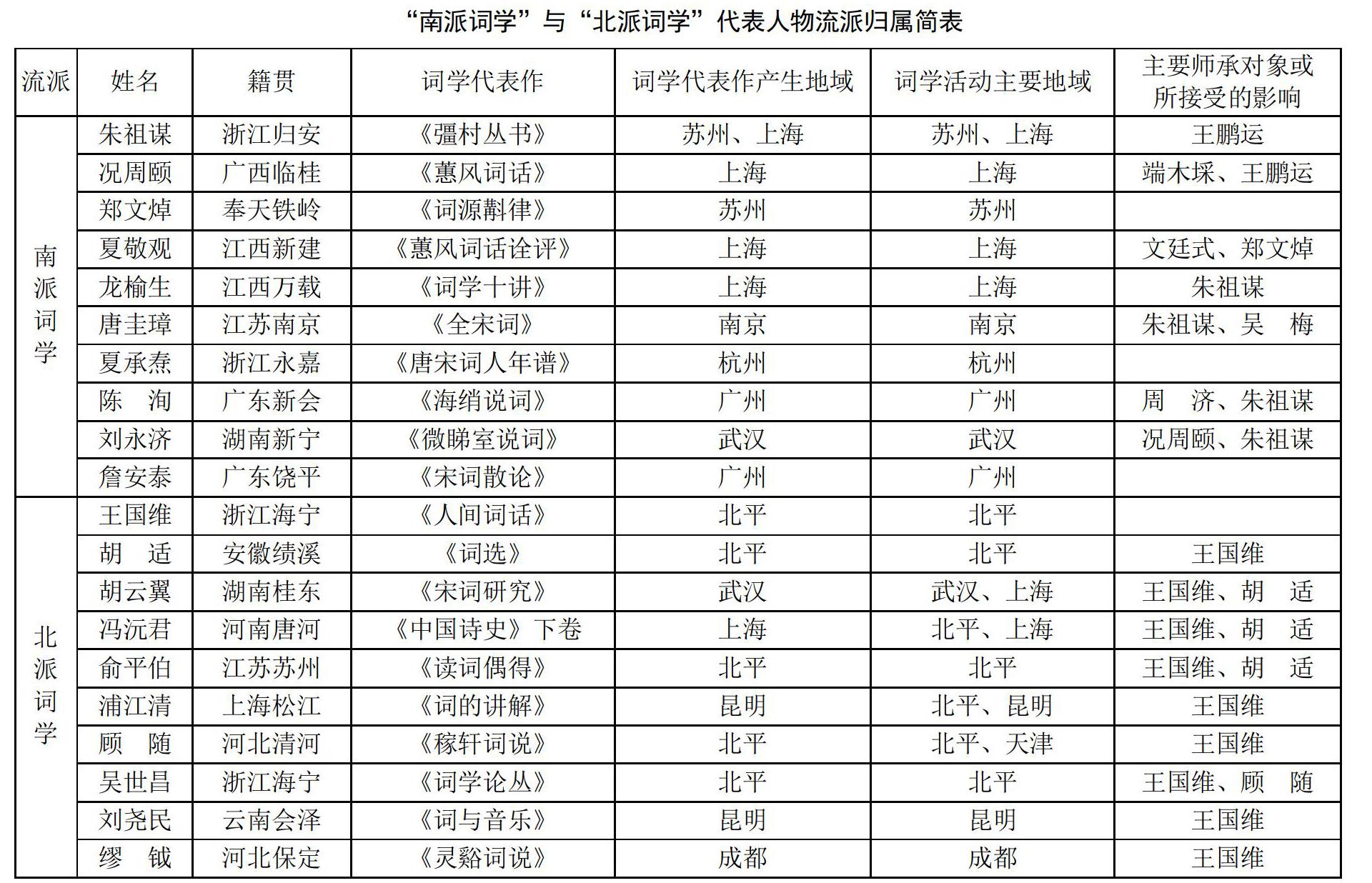

之所以命名“南派词学”与“北派词学”,有三条依据:第一,词学活动与词学研究主要地域的依据;第二,词学代表作产生地域的依据;第三,词学家师承关系或所接受的影响的依据。按照这三个依据,笔者把朱祖谋、况周颐、郑文焯、夏敬观、龙榆生、唐圭璋、夏承焘、陈洵、刘永济、詹安泰等十位词学名家,列入“南派”;把王国维、胡适、胡云翼、冯沅君、俞平伯、浦江清、顾随、吴世昌、刘尧民、缪钺等十位词学名家,列入“北派”(如下表所示)。

“南派词学”与“北派词学”代表人物流派歸属简表

流派 姓名 籍贯 词学代表作 词学代表作产生地域 词学活动主要地域 主要师承对象或

所接受的影响

南

派

词

学 朱祖谋 浙江归安 《彊村丛书》 苏州、上海 苏州、上海 王鹏运

况周颐 广西临桂 《蕙风词话》 上海 上海 端木埰、王鹏运

郑文焯 奉天铁岭 《词源斠律》 苏州 苏州

夏敬观 江西新建 《蕙风词话诠评》 上海 上海 文廷式、郑文焯

龙榆生 江西万载 《词学十讲》 上海 上海 朱祖谋

唐圭璋 江苏南京 《全宋词》 南京 南京 朱祖谋、吴 梅

夏承焘 浙江永嘉 《唐宋词人年谱》 杭州 杭州

陈 洵 广东新会 《海绡说词》 广州 广州 周 济、朱祖谋

刘永济 湖南新宁 《微睇室说词》 武汉 武汉 况周颐、朱祖谋

詹安泰 广东饶平 《宋词散论》 广州 广州

北

派

词

学 王国维 浙江海宁 《人间词话》 北平 北平

胡 适 安徽绩溪 《词选》 北平 北平 王国维

胡云翼 湖南桂东 《宋词研究》 武汉 武汉、上海 王国维、胡 适

冯沅君 河南唐河 《中国诗史》下卷 上海 北平、上海 王国维、胡 适

俞平伯 江苏苏州 《读词偶得》 北平 北平 王国维、胡 适

浦江清 上海松江 《词的讲解》 昆明 北平、昆明 王国维

顾 随 河北清河 《稼轩词说》 北平 北平、天津 王国维

吴世昌 浙江海宁 《词学论丛》 北平 北平 王国维、顾 随

刘尧民 云南会泽 《词与音乐》 昆明 昆明 王国维

缪 钺 河北保定 《灵谿词说》 成都 成都 王国维

说明:

1. 在詞学方面,师承对象不具体且不好确认的,有郑文焯、夏承焘、詹安泰、王国维四人。郑文焯与王鹏运之间,虽然两者有过交往,但前者较少受到后者影响。夏承焘与朱祖谋之间,虽然两者有过联系,但前者词学主张与后者有较大差异。詹安泰与李冰若、夏承焘、龙榆生等,相互之间均有交往,但前者词学的思想影响,主要来自于常州派。对于王国维而言,其自成一家,一方面较少受到传统词学影响,另一方面与传统词学家也没有多大师承关系。

2. “南派”的阵营是很大的,远不止这十人,这十人不过是“南派”的代表而已。

也许有人认为,在“北派”词学名家中,把他们十人一概列入“北派”,似乎不太合适,原因在于真正出生于北方的只有冯沅君、顾随与缪钺三人,其他均是南方人。笔者认为,这不是一个问题。因为关于他们流派归属之认定,主要依据上述所列三个条件,并非依据其籍贯。鲁迅讲到“京派”与“海派”时,指出:“所谓‘京派与‘海派,本不指作者的本籍而言,所指的乃是一群人所聚的地域,故‘京派非皆北平人,‘海派亦非皆上海人。梅兰芳博士,戏中之真正京派也,而其本贯,则为吴下”。[6]349

总体而言,“北派”之词学活动、词学研究地域与词学代表作之产生地域,主要在北平、天津、河南、河北、山东等地;“南派”的词学活动、词学研究地域与词学代表作的产生地域,主要在上海、苏州、南京、杭州、武汉、广州等地。也许有人这样认为,胡云翼、刘尧民、缪钺等人归属“北派”,但其词学活动、词学研究地域以及词学代表作产生地域,均在南方,若是这样还把他们归入“北派”,似乎显得不太合适。笔者认为,这也不是一个问题,因为他们的师承关系或所接受的影响主要在北方。钱钟书的此言有理,在讲到南北画派之时曾指出:“画派分南北和画家是南人、北人的疑问,很容易回答。从某一地域的专称引申而为某一属性的通称,是语言里的惯常现象。譬如汉魏的‘齐气、六朝的‘楚子、宋的‘胡言、明的‘苏意;‘齐气、‘楚子不限于‘齐人、‘楚人,苏州以外的人也常有‘苏意,汉族人并非不许或不会‘胡说、‘胡闹。杨万里的《诚斋大全集》卷七九《江西宗派诗序》:‘诗江西也,非人皆江西也。更是文艺流派里的好例子。拘泥着地图、郡县志,是说不通的。”[7]9

关于“南派词学”与“北派词学”的命名问题,有着诸多的依据,其中一个最主要的依据,当是其代表人物(朱、况与王、胡)的词学活动,与词学研究主要地域及词学代表作的产生地域,前者是在苏州和上海,后者则在北平,也即是说,“南派词学”与“北派词学”最初的含义,是“某一地域的专称”;当我们把朱、况与王、胡的同道者或追随者,分别列入这两个词派时候,“北派词学”与“南派词学”就“从某一地域的专称引申而为某一属性的通称”。从此种意义上而言,“南派词学”与“北派词学”之命名依据,与绘画史上“南派”与“北派”之命名是相似的。

对于“南派”与“北派”而言,其在词学上的贡献、词学理论和研究方法诸方面均有着鲜明的地域特点。大体言之,“北派”的主要贡献,在于词史描述、词论探讨和词作艺术鉴赏等方面;相较而言,“南派”的主要贡献,在于词律考证、词籍整理和词人年谱编撰等方面;“北派”注重对于西方美学与文论之借鉴,而“南派”注重对于传统词学之继承;“北派”标举的是“境界”,重意境、重自然,论词则推五代和北宋,于南宋却只推辛弃疾,“南派”标举的是“重、拙、大”,重音律、重技巧,论词不分南宋与北宋。南派与北派两者持不同的词学理论、观念和主张,从不同角度、以不同方法来治词,共同促成百年词学之繁荣与发展。

笔者始终认为,20世纪的词学之所以能够成为一门“显学”,且呈现欣欣向荣之势,其重要原因之一,在于出现“南派”和“北派”这两个不同的词学流派。有不同的词学流派,也就有了不同的词学思想与词学观念之争鸣,也就有不同的治词路径与治词方法的竞技,也涌现出不同形式与不同风格的词学成果。于此而言,对于词学这一传统学科之推陈出新,对于丰富与加深我们对于这个传统学科之认识和理解,均是很有意义的。

“南派词学”与“北派词学”,在 20世纪词学史研究中,无疑是一个绕不开的话题。而且,时间和空间是事物运动之两种基本形式,文学如此,文学史也如此。当我们面对20世纪词学史上丰厚的学术遗产时,一方面要进行历时性的追溯,另一方面也要做共时性的考察;而且,纵向的探讨与横向的比较也必不可少;同时,既要有时间视角,也要有空间视角。对20世纪词学史的撰写应如此,对宋元明清各代词学史的撰写也应如此。只有时空并重,纵横兼顾,才能突破长期以来的单向思维的制约,从而解决以往的词学史研究所不能解决的诸多问题,使词、词学、词学史展现出多样的魅力。

注 释:

[1] 厉鹗:《张今涪〈红螺词〉序》,郭绍虞主编:《中国历代文论选》,上海古籍出版社,1980年。

[2] 况周颐:《蕙风词话》卷三,《惠风词话·人间词话》,人民文学出版社,1982年。

[3] 查猛济:《刘子庚先生的词学》云:“近代的‘词学大概可以分做两派,一派主张侧重音律方面的,像朱古微、况夔生诸先生是;一派主张侧重意境方面的,像王静庵、胡适之诸先生是。”见《词学季刊》第1卷第3号,1933年12月。

[4] 胡明:《一百年来的词学研究:诠释与思考》,《文学遗产》,1998年第2期。

[5] 严迪昌、刘扬忠、钟振振、王兆鹏:《传承、建构、展望——关于二十世纪词学研究的对话》,《文学遗产》,1999年第3期。

[6] 鲁迅:《“京派”与“海派”》,吴中杰编,《魏晋风度及其他》,上海古籍出版社,2000年。

[7] 钱钟书:《中国诗与中国画》,《旧文四编》,上海古籍出版社,1979年。

责任编辑:杜雪琴

文字校对:向华武