法国历史画的危机

2020-10-13华中师范大学美术学院柯腾

华中师范大学美术学院 | 柯腾

历史画作为艺术成就的优先范式,与被贬为“手工艺”的风俗画相区分。“上流的”、“宏大的”、“高级的”,这些赞颂法国历史画的形容词,同样也赞美着政治领域的统治阶层和历史画的歌颂对象。按统治者的设想,一个人可以没有罗马人的丰功伟绩,但通过艺术符号或物质条件,也可以像曾昭如日月的罗马人那般显耀。不幸的是,历史画似乎与神圣罗马帝国的命运相似,盛极而衰,声华渐落,而陷入内外危机之中。18 世纪末,针对历史画位于等级体系的至高地位与合法性的挑战成倍地增加。①追根溯源,法国学院艺术的变革可从法国大革命时期察觉,动荡的政局导致学院纲领无法如预想中稳固。1790 年,一个以艺术公社名义结合在一起的学院异议者们引发了一场危机,要求结束专为学院历史画家成员所保留的特权②。更糟糕的是,一旦解决了这些不平等,异议者们将重新开始攻击,要求压制学院本身[1]。历史画在经历了18 世纪的变迁后,能够维持其崇高地位,很大程度上得益于学院的庇护,学院在过去的岁月里始终依靠历史画来证明其特权与合理,两者存在着共生关系。但随着1793 年8 月国民大会裁定压制学院,历史画家失去了强有力的支持力量。若是法国艺术认为没有美术学院也可以的话,它就更有理由论证无需维护题材等级体系的规则。③而1795 年10 月新学院作为新建立的国家科学与艺术学院的第三分会重新开放,为学院带来了生机。④1816 年3 月复辟后的波旁王朝恢复了学院的名称:美术学院。“我们应当恢复这些分会的各自原称,以便与往日赢得的荣耀联系起来。”⑤

事实上,尽管有这种明确的支持,政府的实际立场却是模棱两可的。学院不再像革命前那样与君主体制相关,部分原因在于复辟后的波旁王朝从未完全享有1789年以前君主所享有的所有特权,但主要原因在于革命期间学院的结构发生了根本性变化。其后果破坏了学院与历史画之间的共生关系,对一方的更改不可避免地引起双方关系的改变。⑥

潜在而具有破坏性的是,次等题材在推翻宏大题材的不懈努力中找到一个盟友,即历史本身。1801 年,博物馆理事长德农(Vivant Denon)在一份提交给拿破仑一世的报告中指出历史题材画。他称历史题材画为那些想要亲近和了解古代生活的人,再现了历史上的生活。⑦历史画试图从圣经、神话或往昔古典中选取表现高尚道德的主题以升华题材,因此它胜过了特定的题材,达到更为理想的历史真理概念;而历史题材则专注于偶然的、特定的和私人的。但两者并非无从比较,毫无关联。在题材流行的高峰期,批评家朱尔·雅南(Jules Janin)认为,历史题材画为了使画中的角色打扮得像历史画中的英雄,而留下后者的旧形式和旧惯例。[2]许多评论家担心这种情况会引起等级制度的不稳定,埃德姆·弗朗索瓦·安托万·马里·米耶尔(Edmé-François-Antoine-Marie Miel) 称历史题材画当属历史画的一个附属,但无论如何,我们得知道题材画的起始范围。[3]

图1 圣女贞德 布面油画 289cm×222cm 1824 鲁昂美术馆藏

19 世纪30 年代,现代趣闻的历史题材画或人们常说的游吟诗人画,正逐渐成为法国艺术界的常见题材。⑧早在1808 年大卫警惕地说:“十年之内,古典将被遗弃……所有这些古典事物和古代英雄,将被站在古典城堡脚下或女士们窗下吟唱的诗人和骑士所取代。”[4]在新环境中,当历史画仍依附特权支持时,能够凭借自身特点吸引更多观众的历史题材画,自然而然比历史画更有利。在历史画和历史题材画的斗争中,前者声称拥有不可剥夺的卓越权,而后者声称要考虑新历史观的吸引力。⑨

这能为19 世纪一个看似矛盾的现象作出解释,诸多历史画家创作了不少的新历史画作。如保罗·德拉罗什(Hippolyte-Paul Delaroche)⑩的《圣女贞德》(Joan of Arc)(图1),这幅作品描绘的场景在任何已知的历史资源中都无迹可考。作品绝大部分的影响力来自德拉罗什对主角服饰、手势和表情的细致刻画。画中丑陋的鹰钩鼻红袍主教无情地烦扰着囚禁中的少女。主教意味深长地指着象征地狱的地面,威胁着贞德承认对她的指控,否则她将永远受到诅咒。病中的贞德着粗糙的绿色衣服,戴着手铐,十指交叉地倚靠在稻草床上,眼神望向上方,祈求上帝的指引。主教身后是一位半掩在黑暗中的记录员,正忙着记下这次事件。为了使作品具有令人信服的历史真实感,德拉罗什付出了非凡的努力。他力求达到考古般的准确,清晰地描绘画中所有的物品,哪怕是贞德床上的一根稻草。此外,为弱化传统历史画中过于理想化的表现,他夸大了红衣主教丑陋的鹰钩鼻特征,并创造了一个与传统古典女性相比不美丽的圣女贞德。但另一方面,通过祈祷的姿势和近乎神圣的光,他又赋予即将被不公正处决的少女以圣徒的外表。[5]他的另一个目标是戏剧化,因此,画中一切不必要的物件都被清除,两位主角被放置在画面最前方,他还为敌对双方配备了值得格勒兹(Jeans–Baptiste-Greuze)学习的手势和表情。通过现实感与理想化共用的方法,《圣女贞德》削弱了传统历史画所规范和期待的再现方式。

路易·阿道夫·梯也尔(Louis-Adolphe Thiers)认为德拉罗什选择了一个绝佳的主题并画得很好。他评论道:“毫无疑问,这是一幅最具时代和地域特色的历史画。”然而,梯也尔并不完全满意,和其他几位评论家一样,也对贞德形象缺乏美感和崇高感而深感失望,并认为红衣主教太普通。用他的话说,这幅画缺乏理想。因此,在1824 年沙龙展中引人热议的《圣女贞德》可能是新题材的代表。科杜拉·格雷韦(Cordula A. Grewe)自信地称,这种绘画作为一种历史表现形式:

结合了风俗画和历史画均有的元素,历史题材创造了一种与传统历史画截然不同的历史分期新模式。最重要的是,艺术家和观众的注意力从对表达意义的动作描述转到纯情感的描述上,由此历史题材降低了绘画的叙述性,后者仍隐含在绘画中,但并未在特定的时间序列的意义上得到充分地表现。[6]

鉴于它们的分歧,将19 世纪历史题材画视为历史画在意识和概念上的演化是错误的。在主题上,虽然两者都将人类行为作为叙事的主要基础,但两者并未真正地匹配。更重要的是两者叙述的“历史”是不同的。历史题材是轶事的,主要针对法国历史、中世纪历史;历史画则以神话、古代故事和圣经为主题,本质上是对诗歌模仿的历史。在这里,历史画的本质与亚里士多德关于历史和诗歌的评论有关:亚里士多德将诗歌排在历史之上的理由在于,历史关注于特定的事而不能揭示真相,而诗歌不仅有可能揭示真相,且只有诗歌能超越叙事,并将对象以戏剧化的行动表现出来。

在特征上,历史画关注普遍的、典型的、情节驱使、诗意的真相;历史题材关注特定的、个人的、事件驱使、历史的真相。再现方式上,历史画规模宏大,是理想主义;历史题材规模较小,是现实主义。所属机构上,前者依赖官方学院,后者多依靠沙龙与私人。赞助来源上,历史画的赞助者多为国家和贵族,历史题材画的赞助者多为公众和商人。基本特征上,历史画根据已知或存在的历史文本进行图像绘制,而历史题材画没有准确的历史文本为依托,需要画家通过想象创作出可能发生的历史内容,即图像本身作为文本。此外,历史画表现出对亚里士多德式理想的认同,对历史题材中幻想主义的反对。⑪

保罗·德拉罗什能取得迅速而持续的成功,部分原因在于他擅长选取非凡的、具有吸引力的历史素材。他从当代小说、戏剧和历史研究中选择人们熟悉的主题,以及多数沙龙常客难以抗拒的、富有感情色彩的故事。⑫为解决传统历史画中观众对画中人物易产生的疏离感,他巧用英国绘画的因素,营造一种悬疑的气氛,触动观众的心弦,让观者倍感亲切。另一方面,他孜孜不倦地追求历史真实感,渴望达到考古般的准确,继而削弱18 世纪末英国因素中所强调的梦幻性和哥特式,让人们相信他既是一位画家,亦是一位历史学家。最终,他消除了观众与所描绘的主角之间的距离障碍。⑫

德拉罗什的画充分表达了19 世纪中期人们渴望看到真实景象的愿望。对拿破仑的描绘也不例外,他笔下的拿破仑比大卫笔下的更具现实感和说服力。1848年,德拉罗什绘制了《拿破仑翻越阿尔卑斯山》(Napoleon Crossing the Alps,图2)⑬。

在对同样主题的诠释下,大卫为赋予拿破仑荣耀不惜牺牲真实感(《拿破仑跨越阿尔卑斯山圣伯纳隘道》,(Bonaparte Crossing the Grand Saint-Bernard,图3)。不同的是,德拉罗什则希望将这段描写艰难行径的文字描绘成真实发生的历史,或至少如梯也尔在《领事馆和帝国的历史》(Histoire du Consulat et de I’Empire)一书中所描述的那样。因此在德拉罗什的画中,拿破仑显得非常人性化和脆弱。[5]

不只是德拉罗什如此,19 世纪初大多数艺术家,都面临历史画与历史题材画的界限问题。事实上,对于努力协调前卫和保守的艺术家群体来说,折中是令人痛苦的困惑之源。这一群体中,艺术家敏感地发现,当代生活也具备有意义的绘画主题。但被常年灌输古典教义原则的他们,无法充分通过绘画作品来展现自己的时代。因此,他们不似德拉克洛瓦(Delacroix)或库尔贝(Courbet)般自信,而是紧张地寻求一种折中的风格。直接参与日新月异的当代生活渴望与荣获传统画家所期望的崇高地位之间的张力,也许在库图尔的生活和作品中表现得最为明显……虽然他表现出的情感更偏向于独特性和现代性。可惜的是,他的作品中并未透露出充分的信心以表达这一点。在格罗和德拉罗什的画室接受了训练的他,被灌输了“宏大绘画”的思想,导致他从传统转到创新时,感受到强烈的挫败感。[7]

阿尔伯特·布瓦姆(Albert Boime)分析法国绘画的演变时,以托马斯·库图尔(Thomas Couture)为例。他认为库图尔希望引导法国艺术走上一条新道路,以摆脱“虚假”古典主义和“商业”浪漫主义,找到源自传统但对当代仍有效的第三种艺术风格。在解释库图尔为何未能完成由皇家委任的几幅规模宏大的作品时,布瓦姆指出库图尔无力调和现实和理想的关系,以及解决草图和终稿间的界限问题。同时,他揭露了当时绘画环境的现实问题,即19 世纪许多法国艺术家极力想创作出一种既适宜当代,又属于宏大和崇高范畴内的新风格。一方面要调和现实与理想,另一方面又要弥合传统与现代之间的鸿沟,这是艺术家们面临的一个重大难题。[8]

图2 拿破仑穿越阿尔卑斯山 布面油画289cm×222cm 1848-1850 德拉罗什 卢浮宫藏

图3 拿破仑跨越阿尔卑斯山圣伯纳隘道 布面油画 271cm×232cm 1800—1801 大卫 卢浮宫藏

图4 1792 年招募志愿者 布面油画 1848 古图尔 马萨诸塞州斯普林菲尔德美术博物馆藏宫藏

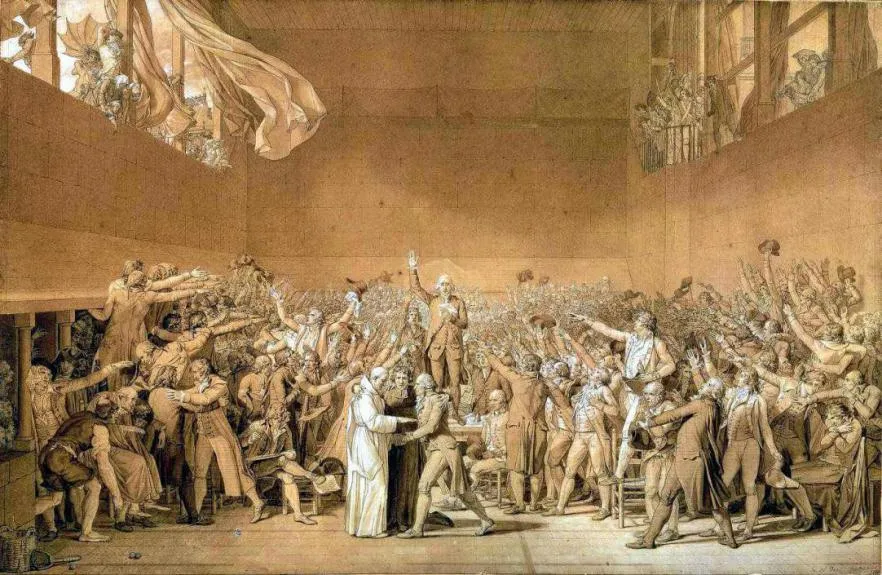

图5 网球场誓言 布面油画101.2cm×66cm 1791 大卫 凡尔赛宫藏

图6 自由引导人民 布面油画260cm×325cm 1830 德拉克罗瓦 卢浮宫藏宫藏

图8 父亲的诅咒 布面油画 130cm×162cm 1777 格勒兹 卢浮宫藏

在六月起义和路易·拿破仑选举胜利期间,库图尔⑭受政府委托绘制《1792年招募志愿者》(The Enrollment of the Volunteers of 1792,图4)。库图尔用他的叙事绘画回顾了1792 年保卫濒危祖国的爱国行为。库图尔试图展示一场由农民、牧师、贵族、资产阶级和工匠组成的盛大聚会。他们变成了一支胜利的人民军队,精力充沛地涌入一个象征着改变的招募平台。然而,库图尔和其创作最终都陷入了一场文化意识的斗争,这场斗争以彻底变革的名义开始,以退到中间地带告终。《1792 年招募志愿者》混合了现实和寓言的特点,体现了冲突和矛盾,揭示了1848 年的政治和美学裂痕,证明了第二共和国的过渡和妥协的性质。⑮

库图尔认为自己的努力是对1848 年共和党人真实而新颖的文化支持。毫无疑问,他想要创作的作品是类似雅克-路易·大卫(Jacques-Louis David)的《网球场誓言》(The Tennis Court Oath,图5)和欧仁·德拉克罗瓦(Eugène Delacroix)《自由领导人民》(Liberty leading the people,图6)相结合的场景,因为两者都有助于塑造当代历史。⑯《招募》很显然在多处借用了大卫的作品,如《网球场宣誓》中副手的手势;《萨宾妇女的调停》(The Intervention of the Sabine Women,图7)中母亲把孩子举过头顶的姿势。库图尔指出,大卫是在国家分裂的时刻构思出《萨宾》的,并用它呼吁团结。因此,库图尔挑出表示团结符号的 “母亲和孩子”,证明他是有意识地描绘团结,或更进一步地说是憧憬国家的团结。库图尔敏锐地察觉到温和的资产阶级共和党人的两面派行为迟早将引起工人阶级的起义,因此,在绘画上他极力避免意识形态上的分裂。他利用自己在社会和谐方面的经验,运用了广泛联合、反对外敌的概念。只有把生命置于危险之中,才能建立真正的同志关系。库图尔与18世纪作品的联系也体现在与让·巴蒂斯特·格勒兹作品《父亲的诅咒》(Paternal Curse,图8)中被诅咒的儿子的精彩对比中。年轻勇敢的少年,欢天喜地走到《招募》最左前方的位置。库图尔让儿子从父亲的诅咒中解脱,儿子放弃了自私的目标,变成出于对热爱祖国而自愿奉献的英雄。⑰“母亲与孩子”和“儿子与父亲”的挪用都体现库氏想要表达的统一与团结的核心主题。⑱

事实上,这个委托任务是他自己提出并得到官方授权。早在1847 年12 月,他就已完成这幅画的初步设计,这也证实了迈克尔·弗里德(Michael Fried)的观点——这幅画的灵感直接来源于儒勒·米什莱(Jules Michelet)在1847 年12月至1848 年2 月期间为法兰西学院课程准备的一系列讲座。米什莱呼吁用艺术来颂扬1789 年革命的传奇功绩,号召实现国家的统一,并且他多次提到1792 年,志愿者对“国家处于危险中”的热情回应。

路易的弟弟兼美术总监夏尔·勃朗于1848 年10 月9 日委托了此画,他强烈希望有一个绘画主题能将政府的理想与1789 年革命的理想联系起来。第二天,勃朗在官方报纸上发表了一篇长文,阐述需要一种足以与君主文化相匹配的共和艺术,并强调为建设制度而创作不朽画作的必要性。库图尔的工作与勃朗的愿景完美契合,后者希望把这幅作品放置在国民议会的降神节上,并给予艺术家以12000 法郎的天价。该委任的规模和地点堪比大卫最初对《网球场誓词》的设想。具有讽刺意味的是,1848 年多变的政治环境同样会阻止库图尔完成它。

画面中对色彩的生动运用,让尚弗勒里(Champfleury)和夏尔·皮埃尔·波德莱尔(Charles Pierre Baudelaire)等当代评论家认为,库图尔对包括巴比松画家迪亚兹(Diaz)在内的年轻一代产生了巨大影响,也对在他那学习了六年的让·弗朗索瓦·米勒(Jean-Francois Millet)、特罗扬(Troyan)、奥诺雷·杜米埃(Honoré Daumier)和爱德华·马奈(Édouard Manet)等人的技法做出了贡献,并继续受到塞尚和玛丽·卡萨特(Mary Cassatt)等后来的前卫艺术家的赞赏。库图尔展现了他在现代主义中所扮演的现实主义角色,但萦绕在他脑海中的宏大传统,迫使自己的方法仅部分地体现了现实主义。因此,他在艺术史上可能被定位为一位过渡者,介于温和的第二共和国的美学和政治纲领与米勒和库尔贝更为激进的现实主义之间。

库图尔的学生马奈彻底违背草图与终稿间的界限。⑲按照学院的规章制度,学生的最终成品应忠实于第一天所递交的初始草图。任何对原始草图的偏差都意味着可能被取消资格。为确保学生对草图的忠诚,以及与最终成品比较,陪审团需要进行追踪。显然,这种限制表明原创性不是成功的标准。[9]马奈对于现代主义兴起的独特贡献,与其突破强加在艺术家身上的特定约束不可分割。他违背草稿与成品间的区分不应当视为是随意的,从重要性来说,是促成一种新的方法,通过它一种新型图画表现得以流行。与主题型历史画家相比,马奈这些分析型画家,他们并不在意主题的文学性、故事性、说教性。

马奈尤其受益于库图尔的“复制素描”的实践训练,鼓励学生通过广泛复制作品的基本结构,追溯老大师们的流程。库图尔的课程偏离了严谨的传统学术要求,他拒绝整洁抛光的表面,强调作品的基本理念。值得注意的是,马奈已知的早期模仿之作出自提香·韦切利奥(Tiziano Vecellio)、丁托列托(Tintoretto)、伦勃朗(Rembrandt Harmenszoon van Rijn)、德拉克洛瓦和委拉斯开兹(Velazquez)等大师,说明他的绘画基础和品味是极佳的。另外,他和老师库图尔一样,并不希望通过添加中间色调来降低亮度,而是通过笔刷在草稿表面拖拽同色调颜料以保持画面的活力。⑳这一点在这学院派的评委以及主流评论家看来是离经叛道的。

历史画的变革不仅出现在法国的皇家学院,英国亦如此。温德在《历史画的改革》中,以韦斯特㉑的《沃尔夫将军之死》(the Death of General Wolfe,图9)㉒为例,称其用历史学家的法则,为历史画家和戏剧编剧者提供了一种发展温和现实主义风格的机会。以这种方式呈现的场景既不像狄德罗的《亲密的悲剧》(TragéDies Intimes)那样具有明显的现实性,也不像宏大风格的朗诵悲剧那般具有明显的神话性。韦斯特在没有违背得体原则的条件下,成功地以宏大风格来处理当代历史主题。因此,历史画与风俗画的联系,在韦斯特未剥夺历史画‘宏伟风格’尊严的情况下,为院士们提供了一个试验案例。对于同代人而言,韦斯特通过赋予历史画以诗意而获得成功,揭示了超越现实的永恒品质。㉓第二种历史画变革的代表人物是约翰·辛格尔顿·科普利(John Singleton Copley)。《查塔姆伯爵之死》(The Death of the Earl of Chatham,图10)是他获得历史画家身份的关键作品。韦西斯通过情感性所取得的成就,科普利用戏剧性的行动加以强化。为了确保他的图画具有最大可能的真实性,科普利绘制了所有参加查塔姆去世会议的议员们。但他这种方法更常见于亲密风俗画中——在纪念环境中的群像。

图9 沃尔夫将军之死 布面油画 151cm×213cm 1770 韦斯特加拿大国家美术馆藏

图11 马拉之死 布面油画 165cm×128cm 1793 大卫 比利时 皇家美术馆

最后,温德还提出了“图画新闻”(Pictorial News)的概念。威廉·霍加斯(William Hogarth)和詹姆斯·桑希尔爵士(Sir James Thornhill)是此类画的佼佼者。㉔这类画比“对话片段”对历史画的改革走得更远,“图画新闻”只需一个规模宏大的、最好为悲剧的戏剧化主题,就可以成为当代的历史画。温德认为大卫的《马拉之死》(Death of Marat,图11)可视为“图画新闻”的代表作。这幅画或许是有史以来最大胆的尝试,试图将悲剧的宏大性与肖像画的亲密感相结合,并将两者融合在一篇引人注目的报道作品中。然而,融合的方法与韦斯特所采用的正好相反:不是具有遥远奇迹的浪漫主义,也不是声势浩大的国家行迹景象,而是被韦斯特认为不够切合实际而拒绝的古罗马式高贵朴素理想。

在19 世纪初,历史题材画与当代生活场景、中世纪兴趣之间可能存在的缺失联系,可在夏尔·波德莱尔极富洞见的《现代画家的生活》(The Painter of Modern Life)中找寻。众所周知,波德莱尔对理想化的美充满敌意,1846 年他称古代日常生活习惯性地被理想化[10]。然而,他同样不赞成对想象力的否定。因此他将现代生活的画家定义为,有能力从时尚中汲取历史与诗歌的一切元素,从转瞬即逝的事物中提炼出永恒,而不是对当下艺术的简单描述。他呼吁新的绘画应学习历史画所展示出来的野心,从当代日常生活提取主题和意义。正是这种认知,真正的历史在某种程度上总是对日常生活英雄主义的庆祝。波德莱尔强调,现代生活的画家需要寻求的是表达速度感的绘画手段,捕捉世界上短暂和转瞬即逝的事件或场景。赫拉克利特式的“万物皆流,无物常驻”的运动观,需要艺术家快速的反应,这与传统历史画家所追求的永恒外观恰恰相反。

历史仅为过去的再现,不再为当代社会的期望提供解决方案,以摆脱现在与过去之间僵化的图画问题。通过当代绘画艺术激进的越轨实践表达出一种新的感知模式。从这个意义上说,现代绘画首先是一种在创作手法上与传统历史画相对立,继而与题材等级体系思想相抵触的创作思路。随着将现代生活作为当代艺术实践场所和绘画主题的艺术家们的兴起,历史画也如波德莱尔所写,“一半是永恒的、不变的,其另一半是短暂的、易变的、偶然的融合”[11]。

回顾尖锐的批评家古斯塔夫·普朗什(Gustave Planche)在1831 年沙龙的评论中严厉地说:“埃尔桑㉕先生的名誉始于他的古斯塔夫·瓦萨,这幅图画已经得到判断,我们不再赘述。后来,要是我没记错的话,他画过迪多夫人肖像,值得赞扬。模特很优秀,创作也毫不费力,而从这一刻以后,埃尔桑先生便只画肖像画。他的朋友为此悲伤,人们大声宣布,埃尔桑先生放弃了历史。”[12]普兰切所指的“历史”当然是指历史画,而埃尔桑的叛变是肖像画,一个更小但相对而言仍有名望的题材。许多受过历史画家培训的艺术家们,采用了新的绘画风格,它们被称为历史题材或轶事题材。因此,研究表明,浪漫主义时期引发了一种新的历史概念取代了亚里士多德的历史观,即将多余的过去和无关的细节清除,并认为过去仅作为哺育了宙斯的丰饶角。㉖

历史画日渐式微,正如一切矫揉造作并与现实生活没有直接联系的事物[13]。 1870 年,现代画家走上了自己的道路,无视批评家们的指点,最终却发现评论家以及公众都紧跟身后。独立艺术家的代表如德拉克洛瓦或官方艺术家的领头者如安格尔,传给后继者的不是他们对艺术的全部概念,也不是他们在人文艺术中的地位,而是他们各自风格的某些元素。这些元素卓越而有趣,新一代艺术家在继承的过程中对它们进行了有益研究,让它们逐渐脱离了最初的出处,最终将所学运用到另一种截然不同的艺术题材中。由此,历史画只是众多主题中的一种,它被剥夺了至高无上的地位,沦为与风景画等题材平等的地位。

1895 年美术主管用“法国艺术”取代与历史画关联密切的“法国学院艺术”,意味着法国艺术的概念是指不同风格和艺术活动的汇聚。1888—1891 年美术总监克雷芒汀·拉罗梅特(Clémentine Larroumet)说:“完成后的风景画和肖像画是才情丰富的作品,它们可作为独立的且有价值的个体来接受评价。”[14]1890 年公共教育部长莱昂·布儒瓦(Leon Bourgeois)说:“这里不再有国家的品味。对我而言,艺术的本质是针对个人的。在这里,艺术是有着首创精神或个人意愿的工作。”[15]

19 世纪初见证了自由与约束间奇妙的关系:学院授予历史画家的自由,应被理解成特定约束下的自由。而所谓的“放弃历史”是上层专政精英艺术与下层自由民主艺术抗衡所产生的龃龉。因此,正是历史画的危机开启了真正追求艺术自由的价值大门。

注释:

① 如1816年拿破仑在百日期间,要求学院提名的每12名艺术家中需有2名风俗画家。虽然这项法令有效期只有几天,却是风俗画或浪漫主义对官方领域的第一波浪潮。参见Stranahan, Clara Cornelia Harrison, A history of French Painting From Its Earliest to Its Latest Practice: including an Account of the French Academy of Painting, Its Salons, Schools of Instruction and Regulations. Scholar’s Choice.2015.129.

② 从学院建立以来,这些特权包括皇家养老金、卢浮宫内免费工作室和住宿,以及国王的画家、雕塑家、金雕刻师的荣誉称号、对官方佣金的垄断等。

③ 马伊纳尔迪(P. Mainardi)同样指出,历史画在概念上与学院不可分割。The End of the Salon: Art and the State in the Early Third Republic, Cambridge, 1993, 12.

④ 新学院与过去的美术学院在几个重要方面有所不同。第三分会是一个独立的机构,在没有皇室赞助的优待下,享受着共和政体下的自由,因此,它是一个彻底改变的社会机构。参阅Paul Duro. Giving up on history? Challenges to the hierarchy of the genres in early nineteenth-century France. Blackwell Publishing. Vol.28 No.5. November.2005:689—711.

⑤ “1816年3月21日命令”,引自《美术学院词典》(l’Academie des beaux-arts),5卷,法国,1858-,卷1,128—46,134;同样拉伯德(Delaborde),《美术学院》(L’Académie des beaux-arts),170—2.

⑥ 官方圈子注意到这一困境。1816年王室总干事普拉德尔(Pradel)伯爵,收到一份未签署的报告,可能是由福尔班(Forbin)主持的,他主张利用美术的预算来支持历史画。他指责政策是以牺牲历史画(唯一值得政府支持的题材)为代价进行推广轶事题材。参见“向总干事报告”,1816年2月16日,巴黎,国家档案馆(Archives nationales), 031390,引自拉卡布拉(G. and J. Lacambre),“恢复过程中收购政策:历史画”(La politique d’acquisition sous la Restauration: Les tableaux d’histoire),《法国艺术史学会通报》(Bulletin de la socie´te´ de l’histoire de l’art française),1972/1973:343—4

⑦ “给皇帝的报告”,1810年11月11日,国家档案馆, AFIV6,M.-C. Chaudonneret, ‘Du‘‘genre anecdotique’’ au‘‘genre historique’’: Une autre peinture d’histoire’, in Les anne´es romantiques: La peinture française de 1815 à 1850, exhib. cat. Paris, 1995:76—7.

⑧ 对于法国近代绘画的兴起史,请参见基础研究:让·洛奎因(Jean Locquin),《1747年至1785年的法国历史画》(La Peinture d’histoire en France de 1747 a 1785),1912年,巴黎。对于现代历史画的后续发展,参见弗兰索瓦·伯努瓦(Frangois Benoit),《革命与帝国之下的法国艺术》(L’Art francais sous la Revolution et I’Empire),巴黎,1897:386—388;罗森塔尔(Rosenthal),《浪漫绘画》(La Peinture romantique),33—38、79—80、170页;亨利·贾科贝特(Henri Jacoubet),《游吟诗人题材和浪漫主义的法国起源》(Le Genre troubadour et les origines francaises du romantisme),巴黎,1928:188—221。

⑨ 1816年,拿破仑战败,波旁王朝复辟,忠诚的拿破仑艺术家大卫被迫流亡。在大约三十年的时间里,大卫先是作为一名古典题材的画家,后作为一名记载拿破仑事件的记录者,他确立了评判法国艺术的标准,而他的离开创造了一个没有人能完全填补的领导空白。他的学生甚至像格罗(Gros) 、热拉尔(Gerard)、吉罗代(Girodet)和安格尔(Ingres)这样的名人,都不能真正代替他们的老师。当然,问题的核心是日新月异的法国艺术面貌。多年来,法国艺术家们主要忠于古典的主题和严肃的大卫古典主义信条,现在他们开始把注意力越来越多地转移到别处。例如,他们中的许多人都转向了现代史的主题,像法国的学者、小说家、剧作家和诗人一样,他们对圣女贞德、弗朗索瓦一世和亨利四世以及其他过去的法国人、名人的生活,以及英国和意大利民族英雄的成功和磨难越来越感兴趣。同样,他们中的许多人开始探索全新的表达途径,或回早期世纪艺术中寻找的新风格灵感。这确实是一个复杂和不确定的时期,但这也是一个充满机会的地方。实际上,对于年轻的艺术家来说,这显然是一个好时机,在世界上崭露头角,并为法国绘画提供新的目的和方向。参阅Norman D. Ziff. Paul Delaroche: A STUDY IN NINETEENTH-CENTURY FRENCH HISTORY PAINTING, New York University, Ph.D.1974.

⑩ 德拉罗什虽是法国著名学院画家,但他的画作中有着浪漫主义。通过对细节和装饰物的精密刻画给予历史事件些许诗意或称之为浪漫主义的渲染。选择最恰当的时刻,比起德拉克罗瓦,德拉罗什易引起赞美的共鸣。直到1843年,他才把自己局限于熟悉的历史事件。作品的主题表明他从历史而不是虚构中汲取了他的浪漫主义。Stranahan, Clara Cornelia Harrison, A history of French Painting from Its Earliest to Its Latest Practice: including an Account of the French Academy of Painting, Its Salons, Schools of Instruction and Regulations. Scholar’s Choice.2015:214—216.

⑪ 幻想主义与历史题材画的关系在于,后者被认为靠细节吸引观众的注意力,利用感官来混淆和欺骗头脑。

⑫ 贞德的题材虽然家喻户晓,但真正的流行最早在1815年后。一方面,人们对法国民族史的兴趣与日俱增,另一个方面,尴尬的君主制渴望通过与过去的联系恢复到荣耀的法国。然而,圣女贞德的题材的激增也必须归因于法国那时所有的失败事件——-滑铁卢之战及之后盟军对法国的占领。这些对于法国人来说是惨痛的,甚至是令人屈辱的经历。在这种令人沮丧的背景下,毫不奇怪,圣女贞德在复辟时期出现的图像通常不是解放者或凯旋的战士,而是乞求或无奈的年轻女士。在1819年沙龙上展示的一幅画中,皮埃尔·雷瓦尔(Pierre Revoil)也将她安置在监狱。沙龙目录未提供绘画的文学来源,没有准确资料表明温彻斯特枢机主教(Cardinal of Winchester)以这种方式私下讯问圣女贞德。也许是德拉罗什设计了这个主题。无论如何,在这里,德拉罗什无疑吸引了法国公众对英国挥之不去的不满。实际上,直到1830年革命之后,伴随着一种新的乐观和独立感的诞生,路易·菲利普(Louis-Philippe)登上王位,圣女贞德的形象最终呈现出现代的、英勇的形象。1834年,路易·菲利普的政府确实要求德拉罗什绘制《围攻奥尔良》(Raising of the Siege of the Orleans)的故事,或描绘圣女贞德最光荣的胜利之一的场景,并愿支付以12,000法郎。参见Norman D. Ziff. Paul Delaroche: A STUDY IN NINETEENTH-CENTURY FRENCH HISTORY PAINTING, New York University, Ph.D.1974.

⑬ 德拉罗什这幅画是在拿破仑死后的三十多年后创作的,描绘了当时作为第一执政官的拿破仑穿越阿尔卑斯山最短的圣伯纳德山口,给意大利的奥地利军队一次惊吓。沉思的拿破仑骑着一匹眼睛迷离、步履稳健的骡子,由走到一边的当地向导领着,军队随行人员跟在后面。他穿着一件灰色的外套,右手放在肚子上,显出一副疲惫的样子。它显示了拿破仑在历史上的真实样貌:虽然拿破仑是一个伟大而强大的英雄,但他有肠胃病,也是一个会生病和疲劳的普通人。

⑭ 库图尔或许是19世纪法国最受欢迎的艺术家之一,他的作品《颓废的罗马人》(Romans of the Decadence)众人皆知。当库图尔受委托制作《处于危险中的国家》(La Patrie en danger)(后来被称为《招募志愿者》),就不会让人感到惊讶了。

⑮ 1848年,在短暂存在的第二共和国时期,还有一个艺术事件值得提及:一场广泛而公开的比赛(对新政权的象征符号)。1848年3月18日,美术代理总监约瑟夫·加罗(Joseph Garraud)在《通报》(Le Moniteur Universel)中宣布“共和国的象征人物”竞赛正式开始。从历史上看,这场竞赛标志着法国艺术发展的分水岭,不仅因其对参赛人员接纳的包容性(由院士、“中庸”代表、现实主义者和巴比松艺术家组成),更重要的是,生动地反映了生活在转型期的艺术家的绘画问题。最初的由3名候选草图扩大到20幅(弗兰德林(Flandrin)和杜米埃(Daumier)的退出,迪亚兹的加入实际是19名)的乐观,直至见到最终作品后的评审团反对颁发奖章,甚至失望与愤怒地否决了未来会再次举办新比赛的意愿。最终成品似乎呈现出一种令人困惑的混乱状态,虽有象征属性,但不够老练以及混杂的拟人化。就像1848年的自由沙龙一样,宣传为艺术自由的表达事件最终导致了对艺术更严格的控制。但是,至少作为一项完全公开的活动,它得到了整个法国艺术家群体的一致支持。尽管在七月君主制的头两年里举行了公开比赛,但对这些比赛与这次相比,显得不够壮大。(第二场只有38位艺术家参加,而在第三场有53位。参阅Farcy, “Concours pour le second tableau destine a la Chambre des Deputes,” and “Concours pour le troisieme tableau destine a la Chambre des Deputes,” in Journal des artistes, I, 1831:04, 258).近五百名画家参与绘画共和国象征的比赛。第二共和国为整个艺术家群体提供了保护,并拒绝对某个特定群体给予优待的政策,学院第一次遭受到“平等”的困扰,管理艺术的官僚机构在本质上采取了平等主义的立场。它批准艺术管理方面的评审团由院士、浪漫主义者、现实主义者和自然主义者组成的艺术家协会和构成。第二共和国在其短暂的统治期间鼓励废除这些限制,刺激了绘画从狭隘的风格信条中解放出来,并推动了前卫倾向的孤独先驱,如现实主义者和巴比松艺术家。竞赛突出了传统与个性,古代与现代的双重要求之间的当代冲突。但最终结果表明,这是一个过渡性的困境,只有下一代才会超越。参阅Albert Boime. The Second Republic’s Contest for the Figure of the Republic. The Art Bulletin, Vol. 53, No. 1,1971:. 68—83.

⑯ 库图尔和德拉克洛瓦一样鄙视学院风格,嘲笑学院的绘画为严肃绘画。这些绘画是某个主题的集合,而配件总是如此相似。但不必说,自然这一要素是被排除在外的。他指出当他还是学院的学生时,由于不够严肃而失去了罗马大奖。尽管库图尔并不否认古典研究的重要性,但他认为古典研究只是一种构建艺术语言的手段。掌握了这些方法后,库图尔建议学生表述自己的时代。参阅Albert Boime. Thomas Couture and the Evolution of Painting in Nineteenth-Century France, The Art Bulletin, Vol. 51, No. 1,1969:48—56.

⑰ 处于危险中的国家的主题并不新鲜,在七月的君主制时期,它成为了一种流行的主题,但库图尔的处理方式与其他艺术家截然不同。如万雄(Vinchon)的《1792年的志愿者招募》(Volunteer Enrollment of 1792)始于19世纪40代末,并于1850-1851年在沙龙首次展出,把混乱的事件转变成整齐统一的,机械式有序的行进。相反,库图尔让活泼的群众在具有运动感的作品中挥舞手臂,不受约束地向前猛冲。参阅同上。

⑱ 1789年开始,“家庭”在历史画的特权领域中扮演了重要角色,这标志着历史画逐步脱离传统的以联想为主体的绘画题材内容,历史画中所表现的家庭困境也激起了富有同情心的沙龙评论家们的激烈反应。人们对家庭场景的兴趣越来越浓厚,部分原因是当时盛行对家庭的颂扬,即对情感主义(sentimentalism)的崇拜。在18世纪60年代和70年代,格勒兹和他的追随者所代表的国内风俗场景画在沙龙展里蓬勃发展。参阅Kathryn Calley. The Family Paradigm in French Painting, 1789—1814. New York University.1998.

⑲ 按照学院的规定,草图与终稿必须有统一性和界限:统一性是指终稿必须是完全按照草图进行深入;界限是指完成度上的区分,草图是初始化的概念表达,终稿是完整性的作品呈现。马奈甚至被比喻为文化租客,这是一个贴切的比喻。虽然马奈如福柯说的那样,打破了古典绘画中的空间、光线、观者的位置,以及他租借古典艺术的各类为人熟知的母题——触碰了艺术沙龙体制的专属地盘。这一切的肆意改造使得沙龙主人们怒不可遏。然而,文化租客仍然不得不寄居在艺术体制中,他分得了他的微小收益,即个体在艺术场中工具性位置的提升,但他在逃出“集中营”后进入的“乌托邦”仍是在经济循环中,仍摆脱不了被体制复制、被滥用和被消解的命运。但是,我们不能否认这些藏品从美术馆逃离进入大街、郊区的艺术家的作用,他们用艺术自律对抗着艺术体制,使僵硬的秩序变成多样的混沌,使得艺术世界不再基于一个线性的系统,而是拥有众多分支结构。参见周静洋.落选者沙龙:不可治理之物[D]. 中国美术学院,2012.

⑳ 这里需提及马奈的历史画《基督与天使》(Christ and the Angels)(1864)。马奈对尸体或身体创作的新方法是让其进入宏大绘画的领域,这震惊了他的公众,并使法国历史画的传统陷入了困境。“基督的身体描绘成一具从塞纳河打捞上来的无名的尸体”,传统认为被描绘的身体是一个雄辩的场所,由寓意激活,由文本构思而得。马奈强烈地破坏了文字和图像之间的关系,他不仅未能清晰阐述所引用的圣经段落,更恼人的是,如果尸体的肮脏和腐烂吓着了观众,那么仔细观察这幅画,并了解这段圣经铭文的人,就会对基督复活的可能性提出严重质疑。把宗教历史画绘制成像马奈那样,并渴望在沙龙展上展出,这本身就是一种激进的姿态。从17世纪始,法国学院的传统是将身体作为一种修辞工具,是画家将宗教和历史文本翻译成图像的工具,如果绘画要达到诗歌的境界,身体就必须以语言的清晰和精确来阐述;从普桑的身体语汇到夏尔·勒·布伦(Charles Le Brun)对表情的生理疗法研究,再到丹尼·狄德罗(Denis Diderot)和雅克·路易·大卫(Jacques-Louis David)对戏剧性行动的强调,修辞使“诗如画”仍为法国历史画的主导范式。自然主义者的反叛使肉体享有凌驾于理想化的特权。将这种视觉形式,引入具有英雄尺度和神圣主题的历史画中,马奈将他的绘画变成了一种对历史画之死的寓言。参阅Emily A. Beeny. Christ and the Angels : Manet, the Morgue, and the Death of History Painting? Representations , Vol. 122, No. 1 (Spring 2013), pp. 51-82另外也可参阅(加)罗斯·金 冯璇《巴黎印象:印象派的诞生及其对世界的革命性影响》,社会科学文献出版社,2019。

㉑ 韦斯特于1804年访问了巴黎,他被誉为前卫历史画的代表人物。德拉克罗瓦的浪漫主义革命画是受他们风格影响的、最令人印象深刻的证明。《希奥斯岛的屠杀》(Massacre of Chios)在当代异国情调的背景下表达了对解放的要求,就像《自由引导人民》(Liberty on the Barricades)用现实主义的直接语言所宣称的那样。参阅Edgar Wind. The Revolution of History Painting, Journal of the Warburg Institute, Vol. 2, No. 2,1938:116—127.

㉒ 根据这幅作品詹姆斯·基尔雷创作了《伟大的沃尔夫之死》,他用韦斯特著名的现代历史画来讽刺小皮特政府的崩溃。这幅作品展示了政治漫画与历史画之间的共生关系。参阅(英)威廉·沃恩(William Vaughan)龙晓滢.英国美术的黄金时代.北京大学出版社. 2019:10.189.

㉓ 一个更为愤世嫉俗的观点是,韦斯特成功地创作了无可匹敌的宣传作品,通过给它赋予古典戏剧中英勇、公正的价值观,使得英国殖民扩张中的重要时刻合法化。参见同上。

㉔ 在大英博物馆中,桑希尔的速写本展示了宏伟古典风格以及“真正荷兰风格”的私密素描,甚至两者出现在同页上。可以看出,两者在他心中共存,互不干扰。

㉕ 古斯塔夫·埃尔桑(Louis Hersent)曾因历史画《路易十六在1788年的严冬中向穷人分发施舍》(Louis XVI Distributiong His Alms to the Poor during the Rigorous Winter)受到沙龙参观者与保皇党人明确的喜爱,被授予一等奖。参阅Paul Duro. Giving up on history? Challenges to the hierarchy of the genres in early nineteenth-century France. Blackwell Publishing. Vol.28 No.5. November 2005: 689—711.

㉖ 丰饶角(Cornucopia)的词源来自拉丁语“Copiae”(羊角)。对于丰饶角起源的解释版本不一,但最为人所知的一种解释源于古希腊神话。据希腊神话所述,宙斯为逃避其噬子的父亲克洛诺斯(Kronus)而躲藏在伊达山(Mount Ida)的山洞里,并由哺育之神阿玛耳忒亚(Amalthea)用自己的乳汁将他喂养大。仍在哺乳期的宙斯拥有非同寻常的力量,所以在一次与阿玛耳忒亚的玩耍中不慎折断了她的一只角(阿玛耳忒亚在希腊神话中为山羊形象)。这只折断的羊角日后得到神化并成为了无尽滋养的代表,正如宙斯的养母所给予宙斯的一样。此段来源网络资料。