欣顿生态译诗的翻译陌生化性*

2020-10-09同济大学外国语学院

同济大学 外国语学院 陈 琳 王 涵

提 要: 二战以来,美国对中国古典诗词的译介逐渐体现出生态译诗的翻译诗学特征。欣顿作为其中重要的代表性翻译家,对山水诗的生态译诗表现出鲜明的翻译陌生化性。其翻译运用了形式模拟译诗体与文化厚译,实现了翻译充分性,再现了山水诗的独特诗歌形式,阐发了道禅哲学意境下的荒野宇宙观,体现了他对山水文化精神本真性的追求。我们认为,欣顿译诗独树一帜,产生了翻译审美的新奇性,揭示了山水诗的当代世界文学性与生态诗学价值。

1.引言

二战以来,美国对中国古典诗词的译介特色之一表现为“生态译诗”的翻译诗学。它指以生态整体主义为思想基础,运用当代英语与诗学特征,从人与自然和谐一体的生态精神与道 /禅生态意蕴的角度,着力阐释中国古典诗词(尤其是山水诗与禅诗)所反映的人与自然关系的宇宙观,表现诗词富于直觉生态智慧的自然山水精神与道禅境界。美国当代著名汉学家戴维·欣顿(David Hinton)是这一翻译诗学的代表性翻译家。他以别具一格的译诗形式,再现山水诗的文化精神内核,体现了其翻译的生态话语性。其翻译风格既不同于上世纪初以庞德为首的意象派诗人对中国诗词的意象审美,也不同于上世纪中叶斯奈德等人对禅诗的创译。(1)创译,是在目的语系统中,对源文本进行编辑、重组、创作性重写、创意性重构等的转述方式,以实现目标话语的表达性与目的性的文本。因而,需要认识其翻译诗学的差异性。

翻译陌生化性是指翻译文学的文学艺术新颖性,是翻译的审美要求与机制,并通过陌生化翻译而实现。它要求,翻译使目标语文本所述对象变得陌生,以延长翻译审美主体的关注时间和感受难度,引导其感知文本的文学异样性,使其在观察文本的原初感受之中化习见为新知和新奇,获得文学审美感受(陈琳,2010)。正如诺贝尔文学奖得主爱尔兰诗人谢默斯·希尼(Seamus Heaney)所提出的,“翻译过程中,译者适当抛弃语言的一般表达方式,将目的语表达世界变得‘陌生’,以更新译者和读者已丧失了的对语言新鲜感的接受能力,使译者确实能够将原作中的差异性传达出来,以促进不同民族间的相互理解和交流”(Heaney, 1988: 36)。翻译文学的新奇性不是为新而新,而是译者借助陌生化翻译手段,使目标受众对文本有着更深刻的理解与熟悉。

本文拟从翻译陌生化性的视角,剖析欣顿的生态译诗所表现的翻译文学新奇性特征,从而认识其翻译诗学对中国山水诗的山水精神内涵的独特阐发。

2.翻译充分性凸显

翻译陌生化性意味着,译者力图避免将源语文本归化成目标受众所熟知的、显而易见的内容和形式,而是通过异化和杂合化翻译方法,在原文指向的空间内,将文本的文学主题、手段和意象乃至整体文学形象进行艺术再创造,关乎翻译文学的文学性及形式机制性。异化是指保留源本中的异域性要素,包括新颖的文学主题、意蕴、意象与手法。杂合化是指将源本的诗学特征与目标语诗学特征相杂合。两者均致力于成就译文的陌生化性,使目标受众感知文本的文学新奇性。因此,它是在目标语空间才能获得实现的。正如达姆罗什所言,“只有承认文学意义存在于作品的诸多层次中,才可能对翻译文学进行批评性的赏析。若作品的意义基本上只存在于原文语境的本土言语韵味中,那么,翻译很难成功”(Damrosch, 2003: 291)。因此,翻译是置于目标语的世界文学空间,而不是放在源文化空间。在诗歌翻译中,译者需要综合考虑原诗、原诗诗学与文化、目标语诗学与文化,为翻译架构世界文学空间,不断推陈出新,形成时代性新译文。当然,不是为出新而新,而是不断深化对原诗的认识与再现,并以此作为世界文学的特质。英语世界对中国古典诗词译介历经三代译者努力,古典诗词的世界文学面貌更迭变化,具有了翻译陌生化性的基础。

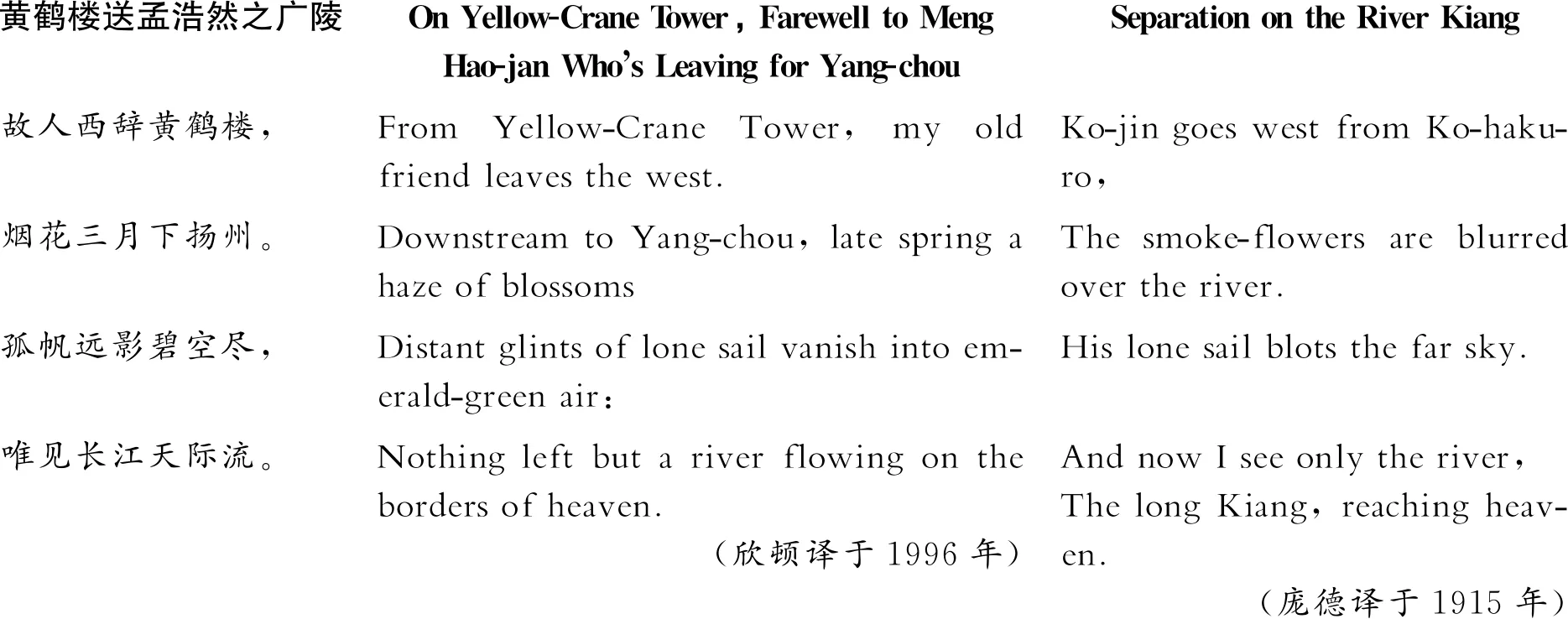

二十世纪初,以庞德、洛厄尔、威廉姆斯、宾纳等为代表的第一代译者,其翻译假设性对等的是意象派诗歌,(2)假设性对等,指文学界与读者合谋设定译文的“功能-关系”对等概念,即译文功能、译文与原文之间的关系。翻译的初始规范倾向英美意象派诗学规范。译诗意象丰富,翻译陌生化性一蹴而就,触发了英美诗歌界和普通读者对古诗词的兴趣,开启了古诗词英译文在英美世界文学中的一个小方向。到了二十世纪中叶,以斯奈德、雷克斯罗斯等为代表的第二代译者的译诗的新奇性不仅体现在翻译充分性(Toury, 1995: 58),(3)翻译充分性指翻译尽可能保留原文的形式与意义。还体现在译诗选材新颖性,禅诗与山水诗成为这一时期的翻译主题之一。欣顿作为第三代译者,进一步深入到古典诗词的文化精神内核,试图阐发、再现古诗词所体现的宇宙观。我们来分析欣顿对李白的《黄鹤楼送孟浩然之广陵》的翻译:

黄鹤楼送孟浩然之广陵On Yellow-Crane Tower, Farewell to Meng Hao-jan Whos Leaving for Yang-chouSeparation on the River Kiang故人西辞黄鹤楼,From Yellow-Crane Tower, my old friend leaves the west.Ko-jin goes west from Ko-haku-ro,烟花三月下扬州。Downstream to Yang-chou, late spring a haze of blossomsThe smoke-flowers are blurred over the river.孤帆远影碧空尽,Distant glints of lone sail vanish into em-erald-green air: His lone sail blots the far sky.唯见长江天际流。Nothing left but a river flowing on the borders of heaven.(欣顿译于1996年)And now I see only the river,The long Kiang, reaching heav-en.(庞德译于1915年)

从题目到诗行,欣顿把每个字的意义都一一对应地翻译出来,不仅如此,他在题目中进一步补充交代了地点“On Yellow-Crane Tower”以及解释性地翻译成地点的现名“Yang-chou”。由于阴历三月的节气在中国南方是春暖花开的春天,在时间上晚于阳历三月,因此,意译为“late spring”在指称意义上是对等于原文的“三月”的。诗行节奏均衡而齐整,也没有出现人称代词主语。从意义、形式及节奏来看,其翻译体现了较高的翻译充分性,让读者领略到原诗的形式,使译诗具有新奇性,其译诗显然不同于庞德译文。庞德译文是以接受性为导向的翻译,成为一首具有英语句法和诗学特征的意象派诗歌。译诗添加了人称代词his和I,诗歌的节奏是自由诗体的自然节奏,意义有较大的删减和改动。删减内容包括“故人”、“三月”、“下扬州”、“远影”、“碧”等等。改动较大的部分有诗歌的题目以及行程方向,原诗是从西向东,译文改为了完全相反的向西行进“goes west”。但是,译诗的意象丰满,不仅整首诗是一个完整的意象,而且除第一行外的每一行都是意象的叠加:“The smoke-flowers are blurred over the river./His lone sail blots the far sky./And now I see only the river /The long Kiang, reaching heaven.”。因此,庞德的译诗是一首意象派诗歌,意象丰富,节奏自然,简练生动。虽然其翻译的充分性较低,但在当时的意象派诗歌运动的肇始期,其译诗具有翻译陌生化性,他的翻译表现出较明显的接受性倾向。

以下这首是李白《山中与幽人对酌》的译诗。它同时收录于《贝德福德世界文学选集》(2004)和《新方向·中国古诗词选集》(2003)。

山中与幽人对酌Drinking in the Mountains with a Recluse两人对酌山花开,Drinking together among mountain blossoms, we一杯一杯复一杯。Down a cup, another, and another. Soon drunk.我醉欲眠卿且去,I fall asleep, and you wonder off. Tomorrow morning,明朝有意抱琴来。If you think of it, grab your chin and come again.(欣顿译于1996年)

被两个代表性的选集收录,可见该译诗获得了显著的世界文学地位与身份。从诗学特征来看,译诗具有英语自由诗的节奏,而且是齐整的五音步;行中频繁使用逗号既满足了英语句法的要求,也满足了自由诗的自然节奏要求。同时,用英语的双行体对应原诗两句成联的格式。第二行用了反复手法渲染开怀畅饮的场面。第一和第二行运用了英语的跨行形式。从意义上讲,充分性很高,字面意义得到充分表达。甚至文化词“琴”采用的都是音译。题目中把“幽人”翻译了出来,因而,译诗中的“drinking together”与意气相投的“幽人”、“山花”一起增添了气氛的幽美,此情此境,人、景、酒、事事称心如意,于是乎“一杯一杯复一杯”地开怀畅饮,直到一醉方休。下联用词体现了李白的洒脱与率真(自己喝醉请对方自便;相邀改日再饮)。欣顿的用词口语化,但诗行齐整:“I fall asleep, and you wonder off.Tomorrow morning, /If you think of it, grab yourch’inand come again.”,特别是“grab”这个词再现了李白词气飞扬的特点。因此,欣顿运用了异化和杂合化的翻译技巧,把原诗的形式与内容用英语诗学进行了诗歌的再创造,制造了审美距离,产生了艺术的距离感,使译诗获得陌生化诗歌翻译效果。

欣顿的译诗风格显然不同于其他译者。《新方向·中国古诗词选集》同时还收入了威廉姆斯的译文:“We drink in the mountain while the flowers bloom, /A pitcher, a pitcher, and one more pitcher./As my head spins you get up./So be back any time with your guitar.”威廉姆斯的译文体现了他对原诗不同的理解、阐释与再现。译诗将李白塑造成为豪放、超凡脱俗的酒士狂人,甚至让西方读者联想为纵情喝酒、率性洒脱。因为题目中没有把“幽人”译出,故而没有酒逢知己的愉悦,只有在美景中恣情纵饮。译诗使用口语,简明清晰地再现意象,句式松散、短小、随意,甚至最后一句都是口语化的祈使句,这也体现出他的诗歌创作风格。这一创译再现了李白随心所欲、恣情纵饮、不拘礼节的人生态度,描绘出一个具有高度个性化、恣意飞扬的艺术形象,体现出李白洒脱的诗歌风格。

诗歌翻译不可能完全实现翻译的充分性,往往是不同的译文凸显了作品不同的诗性特征。阅读一首诗歌的重译文,有利于趋近作品的本真。也许这正是温伯格的《新方向·中国古诗词选集》时而将威廉姆斯、庞德、雷克斯罗斯、斯奈德、欣顿的译文并置的原因。当然,我们认为,更重要的原因是陌生化诗歌翻译所致,如同上文两位译者对李白这首诗歌的翻译,不同的译者对诗歌艺术的新奇性有不同的追求,致使每一个译者的译文本身就是一首独立的新诗。例如,处于二十世纪中期的英语现代诗歌运动中的英语读者,从雷克斯罗斯的译诗中领会到了英语自由诗的表达性的同时,也领略到了英语现代诗与中国古诗词诗学上的融通所产生的新的诗歌艺术审美;经过了三十年,从欣顿的译文中,读者则感受到了原诗的诗学特征及异域特征,这无疑产生了新的艺术审美,获得了新奇感。这种新奇感是相对于雷克斯罗斯的译文富于英语现代诗的“旧”而言的。

《贝德福德世界文学选集》收录翻译文学的标准为“译文清晰、可读,同时在意义和艺术形式上忠实原作”(Davis, 2004: xxi)。对于诗歌翻译的鉴赏,其关注的“不是在翻译中失去的东西,而是获得的东西。最好的译诗不仅是复制原作,而且是在新语言中的再创造……欣顿的唐诗英译文本身就是优秀的英语诗歌” (Davis, 2004: xxi)。也就是说,从英译文的接受性角度来看,尽管原诗的诗歌节奏、韵式以及形式与内容的浑然一体等艺术特质消失殆尽,但译诗呈现出的英语诗歌的诗性韵味是翻译之得,它让作品在新的语言语境下获得重生。

欣顿译诗的翻译充分性倾向,不仅使得译诗不同于前辈的译诗,而且在诗歌艺术审美上产生了新奇感,从而具有陌生化诗歌翻译性。正如美国法尔斯特劳斯与吉劳克斯出版社对其译诗的评价:“欣顿译诗使人耳目一新,赋予这些古老诗歌以新鲜的当代气息,开创了诗歌文学翻译的新局面,译诗焕然一新但又与原作呼应”(Hinton, 2008: 底页)。其“新”就是对原诗的异域性的高度尊重和充分再现,从而让英语读者有进一步靠近原诗的机会,与作品发生一次新的交流,这种具有高度翻译充分性的翻译使译文具有异域性,而异域性正是当代翻译伦理的主张以及全球化文化价值的追求,其译诗也成为当代性的具体体现。这个评论切中肯綮地指出了,“欣顿开创了一个诗歌文学翻译传统,译诗焕然一新但又是原作的共鸣” (Hinton, 2008: 底页)。欣顿开创的译诗传统就是以翻译充分性为导向所致的当代性,同时成就了其翻译陌生化性。

3.新颖形式与道禅意蕴再现

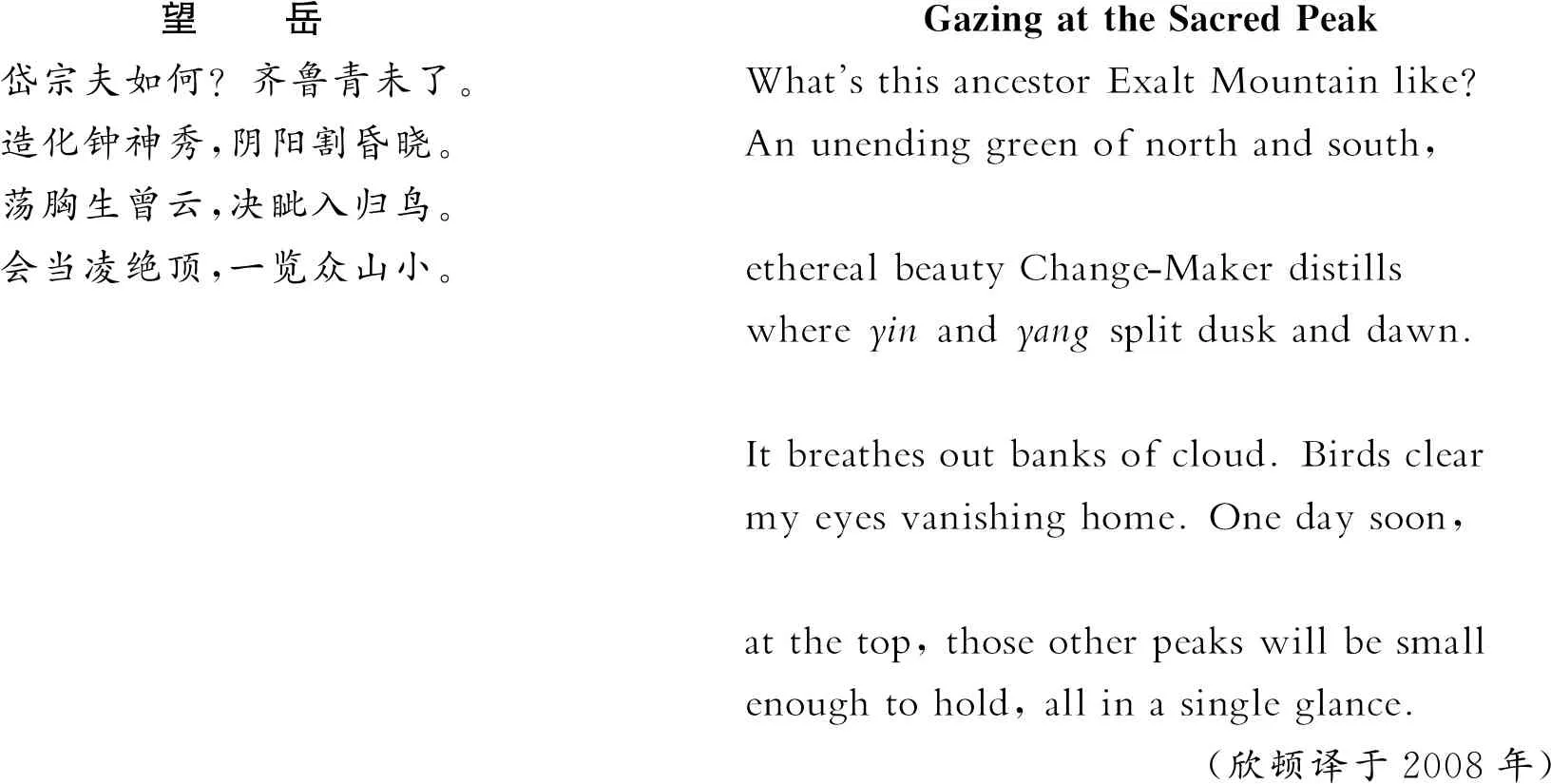

欣顿的山水诗翻译陌生化性还体现在译诗的双行体与片语化表达形式,以及诗歌道禅意蕴的再现。古诗词的艺术美感,内在是意境和神韵,外在则是辞采、声律、结构和诗体等形式表现。任何内在的美感都必须通过外在的形式来表现。意境的和谐与混成,必须靠文字的声律、辞采来体现;神韵虽在文字之外,但也必须依附于文字。美的主题必须凭借美的形式,才能激发出审美感受。在外在形式上,诗体是一个重要的方面,欣顿对近体诗乃至宋词的翻译均采用双行译诗体,整首诗的诗行的节奏数和篇幅长度大体保持一致,因而,产生了诗体形式齐整、节奏匀称的诗歌形式效果,这种欣顿式的双行译诗体是杂合化翻译技巧运用的结果。一方面,它具有近体诗两句成联形式的异域性身影,节奏匀称,产生了诗联的既视感;另一方面,其诗歌的结构是英语自由诗的起合传承,而非近体诗的特质结构。(4)古诗词的结构章法很有讲究,所谓起结开阖、回互周旋、草蛇灰线等。用现代语言表述为逆其式、承接式、交综式、翻叠式、对比式和跳跃式等。限于英汉语言、古诗词与英语自由诗的诗学差异等原因,从这一层次去对译诗作批评,很可能徒劳无功。例如《望岳》:

望 岳Gazing at the Sacred Peak岱宗夫如何?齐鲁青未了。Whats this ancestor Exalt Mountain like?造化钟神秀,阴阳割昏晓。An unending green of north and south,荡胸生曾云,决眦入归鸟。会当凌绝顶,一览众山小。ethereal beauty Change-Maker distillswhere yin and yang split dusk and dawn. It breathes out banks of cloud. Birds clearmy eyes vanishing home. One day soon, at the top, those other peaks will be smallenough to hold, all in a single glance.(欣顿译于2008年)

双行体并非是为形式而形式,也注重节奏安排,并尽可能地与原诗诗句的意义保持对等,最后一联,其2002年的译文为“at the summit, all the other peaks will be /small enough to hold in a single glance”,与上述译文相比,“top”比“summit”更吻合节奏,“enough to hold”后面用逗号也顺应自由诗的自然节奏,把“all”调整为修饰“in a single glance”,再现了诗人不怕困难,敢于攀登绝顶,俯视一切的雄心和气概。

如果说欣顿的双行体译诗具有古诗词诗联的既视感,那么,其诗行节奏的匀称和长短的大体一致更加增强了这份异域感,再现了近体诗对节奏和字数齐整性的严格要求。对于英语读者而言,如此节奏齐整的双行体,使审美的形式变得困难、新奇,从而导致陌生化审美。

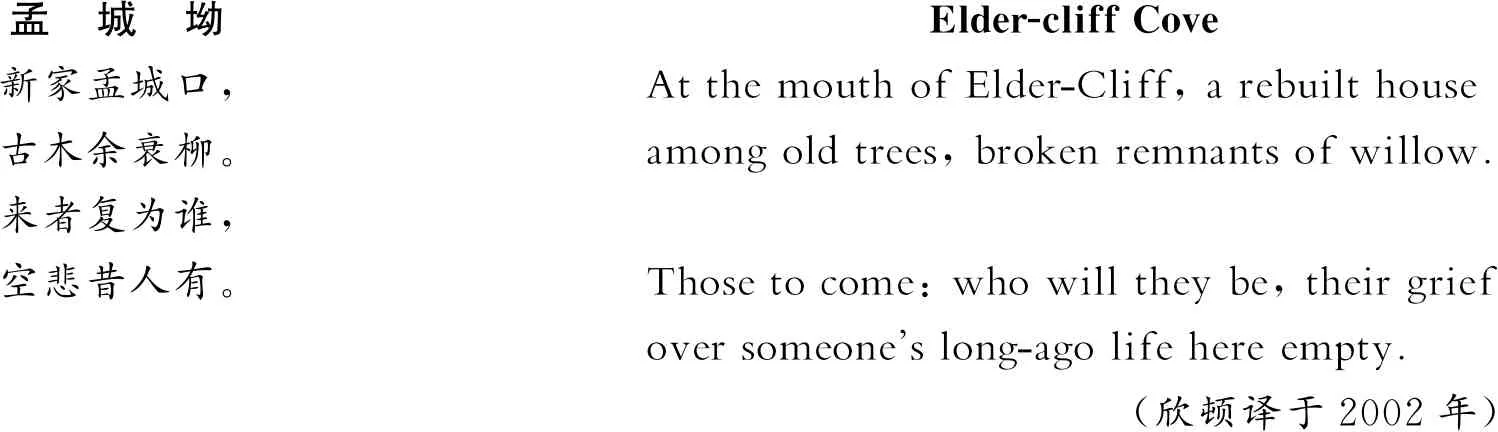

欣顿译诗的句法呈现出片语化特征,其片语化表现为,诗行多以短语、独立主格结构、分词结构等语言片语的并置为主,完整的句子为辅;或者诗行由修辞性标点符号(以逗号为主)断句。这一方面是出于英语的句法的需要和译诗的节奏,另一方面也是为了体现原诗的顿,且位置与原诗相同。我们以他对王维《孟城坳》的翻译为例:

孟 城 坳Elder-cliff Cove新家孟城口,At the mouth of Elder-Cliff, a rebuilt house古木余衰柳。among old trees, broken remnants of willow.来者复为谁,空悲昔人有。Those to come: who will they be, their griefover someones long-ago life here empty.(欣顿译于2002年)

译诗诗行的片语化体现在三句诗行均出现了逗号或冒号,首联由三个词组构成: 一个介词词组(“At the mouth of Elder-Cliff”)、两个名词词组(“a rebuilt house among old trees”、“broken remnants of willow”),尾联也出现了两个名词词组(“those to come”、“their grief over someone’s long-ago life here empty”),制造出意象并置的效果。

片语化的诗学手段使得诗行语法条件简约、句法单纯,节奏轻松自然,凸显了意象并置,而这些正是山水诗的句法特点。山水诗多为意象罗列的诗句,这归功于中文特殊的语法条件。诗句中的词与词组是意合而不是语法形和,导致诗歌中主语、动词的省略,词语之间无需语法虚词关联。其结果是,仅仅名词、名词片语等就能产生单纯的意象,可以不经分析或解说直接诉诸读者的感官感受,唤起联想,进而产生山水历历在目的感觉。山水诗诗句中的“名词或名词片语罗列现象与倒装句型有利于产生意象,甚至语法正常的句型,……也可以使名词或名词片语孤立,而产生意象”(王国樱,2007: 240-243)。因此,译诗诗行的片语化是异化翻译的结果。对于英语读者而言,与他们熟悉的以句子为主的译诗或本土诗歌不同,形式变得困难、审美对象变得陌生,从而产生陌生化诗歌翻译的文学艺术效果。

欣顿的文化翻译还表现在对荒野宇宙观的文化词给予的特别重视与再现。我们以他对杜甫《晓望》的翻译为例:

晓 望Dawn Landscape白帝更声尽,阳台曙色分。The last watch has sounded in Kuei-chou.高峰寒上日,叠岭宿霾云。Color spreading above Sun-Terrace Mountain,地坼江帆隐,天清木叶闻。荆扉对麋鹿,应共尔为群。a cold sun clears high peaks. Clouds linger,blotting out canyons below tangled ridges, and deep Yangtze banks keep sails hidden.Beneath clear skies: clatter of falling leaves. And these deer at my bramble gate: so closehere, we touch our own kind in each other.(欣顿译于1988年)

这首诗作于唐代宗大历二年(公元767年)秋,杜甫当时流寓夔州瀼西,即白帝城一带,欣顿译诗的首联把原诗首联对时间与地点的交代也逐一翻译出来。译诗的颌联,“a cold sun clears high peaks”不仅意义忠实,而且英语表达也很简练新颖。尤其是“Clouds linger, blotting out canyons below tangled ridges”把“叠岭宿霾云”译得充分而精巧。颈联“and deep Yangtze banks keep sails hidden./Beneath clear skies: clatter of falling leaves”,虽然省译了“地坼”这一夸张的修辞,但是解释性地译为“deep Yangtze bank”,这不仅为英语读者巧妙地弥补了三峡地理信息背景知识,而且“deep”一词在一定程度上弥补了“地坼”的意义,也引出了“hidden”的可能条件。英语的名词“clatter”以及动名词“falling”译出了汉语的“闻”的意义,从而将视听结合,望江帆、闻木叶,再现了江阔天高的寂静景象,观景者面对着云雾山岭、纵深峡谷与滔滔江水,显得渺小而孤寂。“And these deer at my bramble gate: so close /here, we touch our own kind in each other”不仅把每一字都一一译出,而且最后一行用英语中表示友好和友情的肢体语言“touch our own kind in each other”,再现了诗人流落西南,无朋友相聚的落寞,只有与动物相依的孤零。读罢欣顿的译诗,不得不惊叹其翻译的充分性与接受性的完美实现。

显然,欣顿逐一翻译每一字的意义,其目的在于让读者去鉴赏古诗词的言不尽意、精炼的文字和结构所留下的艺术空白,他说:

古诗词语言不是停留在显性东西(书面文字)上,而是延伸到读者脑海中。读者的知识、鉴赏期待与习惯是古诗词语言不可或缺的组成部分,甚至诗歌的语法结构也都具有这种读者性。而且,唐诗力图用最少的笔墨勾勒主题,然后由读者去参与完成最细腻深邃的诗意与意境的建构,这是古诗词基本的鉴赏方法。其结果是,极其简约的书面文字带来的是最优雅、最复杂的话语(古诗词)(Hinton, 1988: xiv-xv)。

欣顿认为,对古诗词丰富而深邃的诗意的鉴赏和理解取决于读者与文本的交流。他说:“我的翻译目的就是在英语中再造与原文互利性的架构。因此,对于杜甫诗的种种不确定性,我努力让它们以新的面貌再现,而不是去消解,就好像杜甫是当今英语世界的诗人,他在用今天的英语写诗”(Hinton, 1988: xv)。这就意味着,欣顿要用英语再现杜甫的诗学特征,他努力把一字一顿用英语字面表达出来,对诗歌蕴意的理解则留给英语读者去完成,如同杜甫把对诗歌意蕴的阐释留给中国读者一样。因此,欣顿给予“言”充分的重视,这与英美其他古诗词翻译家相比,也可以说是达到了前所未有的重视程度。

在内涵阐释方面,欣顿往往对体现荒野宇宙观的字词直译并加注释,解释其道家 /禅宗的文化意蕴,体现了文化厚译特征,尤其重视对关键词的道禅意蕴的解释。如Ch’an(禅)、Way (道)、presence(有)、absence(无)、no-mind (无心)、inner pattern(理)、idleness(闲)、emptiness(空)、white-cloud(白云)、gate(门)、empty gate(空门)等,均为字面直译,然后在尾注中对其道禅文化内涵给予意义解释,让英语读者尽可能理解到山水诗的荒野宇宙观。他的解释并不局限于这些常出现的词。他的翻译原则是,对于文化词,采用字面直译,然后对之进行注释,引导英语读者对文化蕴含或暗指的理解。他将“寂寥”译为“vast silence”,并加注:“‘寂’是王维诗中经常出现的概念,相当于‘空’”(Hinton, 2006: 104)。他将“法云”(dharma cloud)解释为佛教语,佛法如云,能覆盖一切,也指修炼的最高境界;“无生”(unborn life)为道家 /禅宗概念。随着大自然流化而生灭的我是“自我”,“真我”从未出生,是“无”或“空”。禅定静坐可以通向“真我”。他将“是非”(Shifei)解释为“出自庄子的《齐物论》。只有承认万物自然发生,才能自生。如果去判断事物对错或希望如此,就远离了无我的自然发生”(Hinton, 2006: 107)。

欣顿译诗所表现的双行体、片语化以及字面直译,体现了其译诗的形式模拟体特征(Holmes,1988: 27)。(5)詹姆斯·霍尔姆斯将诗歌翻译总结为形式模拟体、类比体、有机体与偏异体等四种形式。“形式模拟体”为“译者用目标语再现原诗形式”(the translator reproduces the form of the original in the target language)。同时,他对字词的文化厚译体现了欣顿对山水诗的文化精神内涵的阐发,努力使英语读者理解古诗词的道禅生态境界,使译文成为具有东方生态智慧的生态诗(陈琳,2019),由此,形式与内涵共同造就了古诗词英译文的新奇性。

4.意象摹拟的审美新奇性

山水诗诗人“常取身边之物、眼前之景,却又能寄意深远,兴寄充满”(张红,2018),善于用勾勒意象来模拟山水的声色状貌,用形象化的凝练语言,反映其感官感受,突出形象的具象性,提供一种身临其境的既临感,也使读者产生既视感,直接参与诗中山水所展露的美感经验。古汉语特殊的语法特点有利于塑造意象,包括名词片语、倒装句型、主语空缺等。但自然界的山水景物不仅是具体的静态形象,也有生命变化的动态形象。山水诗的意象性是一直吸引着英美诗歌界垂青于古诗词的重要原因之一,欣顿亦是力图在译诗中摹拟意象。

首先,欣顿将静态意象的翻译采用字面直译。山水诗人善于利用山水景物的声色状貌的特点来塑造意象。通常是形容词与名词或名词罗列的结构。对视觉感官的表达则以色彩字为修饰语,产生鲜明的意象,而且这些意象往往以对比姿态出现,使色彩感更鲜明强烈,如“Bramble stream,white rocksjutting out./Heaven cold,red leavesscarce.No rain (荆溪白石出,天寒红叶稀)”。形容词形成的静态动词主要是描写物性意象,欣顿用形容词或者形容词性的分词来进行对等翻译,如“Lovelyin late sun: mountains, a river /Blossoms and grassesscentingspring wind(迟日江山丽,春风花草香)”。“丽”和“香”是静态动词,描绘了宁静的山水画面,形容词“lovely”和形容词性的分词“scenting”也表示出了物象的动静结合。

其次,动态意象的翻译依据英语诗行的句法情况而定。如“Birds are whiter on jade-blue water./Against green mountains, blossoms verge /Towardflame.I watch.Spring keeps(江碧鸟逾白,山青花欲燃)”。“燃”字是不及物动词,在此却兼有形容词的功能,形容花如火焰般红艳,非常生动、传神而新颖,但由于英语句法要求,欣顿译为名词“flame”。表示位置移动的动词能联系两个空间物体,因而产生动态的感觉,是诗人塑造动态意象时所乐用的,欣顿往往直译为表示位置移动的动词,再现动态视觉感受,如“woodcuttersreturnto their simple homes, /and soon a cold sunsetsamong risky peaks(樵人归白屋,寒日下危峰)”。对于表示强烈的动态感受的使役动词,欣顿根据英语动词特点,采用及物或不及物性动词翻译,如“Rippled wavesflutteringempty sky-distances(波澜动远空)”。

再次,利用句式的灵动制造意象效果。在五言诗中,为了捕捉山水景物在某种时空状况下的景象观或刹那间的特点,诗行前两言以主谓或动宾结构写时空,后三言以主谓或主谓宾结构表现状态或结果,欣顿用介词短语表示时空意象,如“Moonlight across stone, the river flows./At the brook’s mirage, clouds touch blossoms(江动月移石,溪虚云傍花)”。倒装句身兼条件式与使动式,体现意象并置,有力呈现自然界生命的活力与动态,具有传达动态感受的功能,欣顿译文往往保留倒装,如“Where mud is still soft, swallows fly./On warm sand, ducks doze, two together(泥融飞燕子,沙暖睡鸳鸯)”。译文用状语从句或介词词组表示条件句式,这两句也形成了一对平行结构,意象的并置造成意象丰富性,而且兼具了英语诗歌的头韵,音义一体,暖暖春意盎然,生机勃发,具有很强的表现力和感染力。

总之,欣顿译诗通过形式摹拟山水意象的声色状貌,使译文对于英语读者产生审美距离,诗中的审美对象变得陌生,形式变得困难,从而增强了译诗的陌生化翻译效果。

5.结语

以上三个方面的分析表明,欣顿对山水诗形式与内涵进行了独特书写与阐发,他运用形式模拟译诗体与文化厚译,实现了翻译充分性,再现了山水诗的独特诗歌形式与意象,阐发了道禅哲学意境下的荒野宇宙观与山水诗的直觉生态智慧,体现了他对山水文化精神本真性的追求。我们认为,欣顿译诗独树一帜,产生了翻译审美的新奇性,成就了译诗的翻译陌生化性,其译诗为英语世界读者提供了重新认识中国山水诗诗学价值的机会,揭示了山水诗的当代世界文学意义与生态诗学价值。

我国文化对外翻译的充分性与接受性的平衡问题,是近年来国家对外文化话语建构与国际传播工作中一个亟待解决的问题,也是当前我国翻译学界亟需深入研究的一个具有实际意义的课题。世界文学视角下的翻译诗学研究,为文化话语的译介战略制定正确适宜的翻译策略提供了学理依据,以帮助实现我们文化自译的文化议程,因而具有一定现实意义与应用价值。它表明,翻译对于中国传统文化的现代转型以及当代价值具有建构性,但阐释需要建立在新颖形式与当代话语的基础上。