近代《孙子》的地位重建与研究特点

2020-09-29侯昂妤

侯昂妤

(中国人民解放军军事科学院 战争研究院,北京 100091)

近代《孙子》研究在外来入侵的危机和西方军事学的传播中呈现了丰富的学术图景,尤其是在1937年全面抗战开始后达到了一个高峰,《孙子》的地位和价值得以重新确立和深入阐发,并在与西方军事学的相互比照中有了新的内涵。

一、近代《孙子》研究的历程

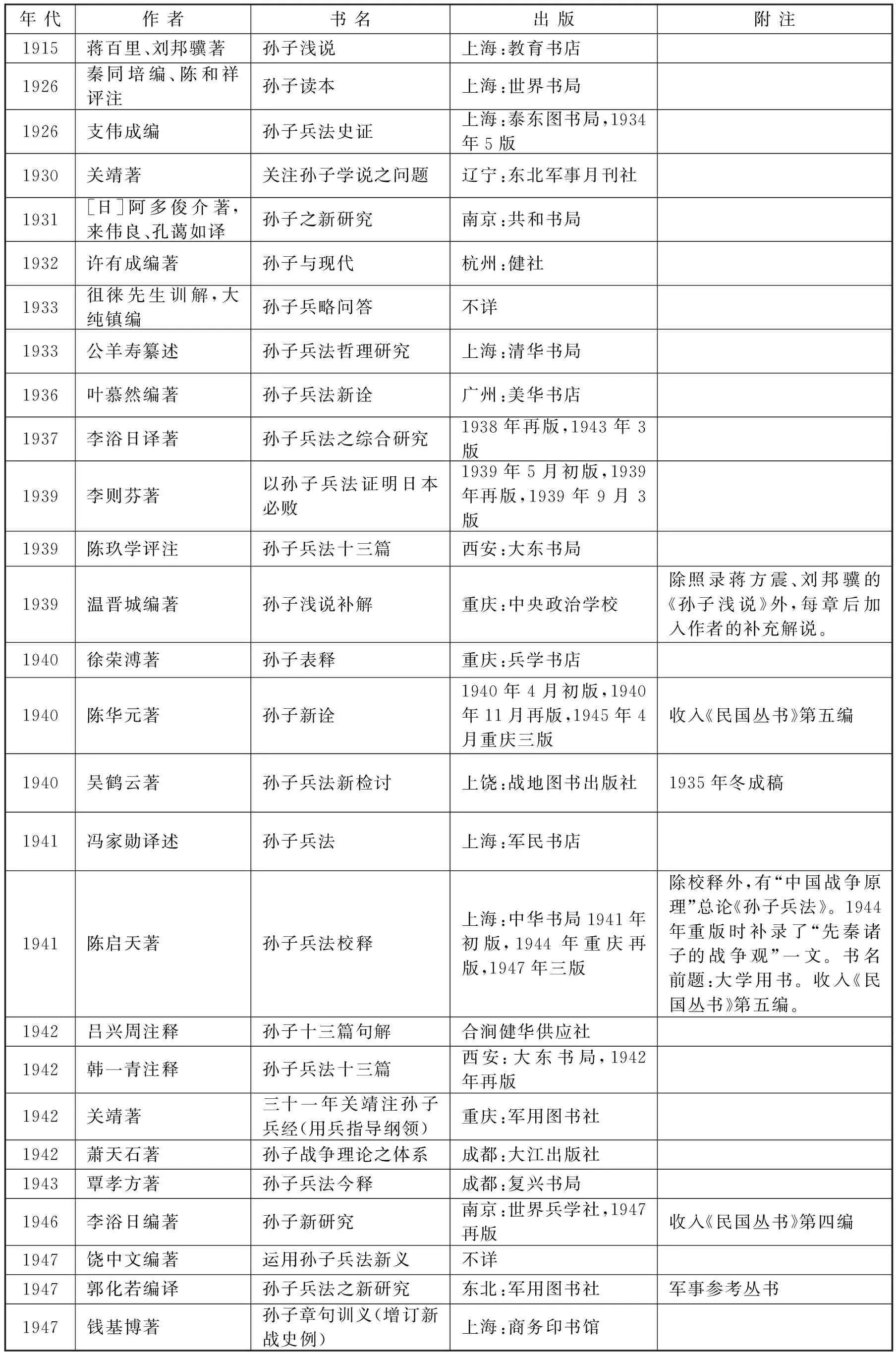

近代《孙子》研究大致可以1937年为界分为两个时期。1937年前《孙子》研究还不多见,除蒋、刘合著的《孙子浅说》和蒋百里的未完成稿《孙子新释》外,乏善可陈(见表1)。温晋城在其1939年的《孙子浅说补解》自序中写道:“周秦诸子当中,恐怕又要以孙子为最不幸,我去年到中央政校授孙子兵法,当时搜集古注多种,均不能算是善本,求之本国近人的著述,更是绝无仅有”(1)温晋城:《孙子浅说补解》序,重庆:中央政治学校,1939年版。。1937年后《孙子》研究骤然增多:1937年之前共出版9种,1937年后(含1937年)则达到18种,总数是抗战前的两倍,平均每年出版数则为抗战前的4倍。在质量上,后期研究也明显比前期深入得多。

从研究模式上讲,以上研究大致可分为两种,一种以校释为主,着重对原文进行校订和释义,不在军事学理论上作过多展开;一种以阐述为主,着重在解释原文的基础上引证战史和中西军事学理论进行阐发论述,注重思想原则而不拘泥于具体解释。前者如陈启天的《孙子兵法校释》:“前人及近人有以战史,近代兵学及现行军事典范令等引证本书者。而本书之校释,则大体以校订原文,释明原义为范围”(2)陈启天:《孙子兵法校释》凡例,上海:中华书局,1944年版。; 后者如吴鹤云的《孙子兵法新检讨》:“以孙子原著十三篇为经,以东西洋之现代军事学为纬,治于一炉,但仍以关于孙子之原则为主。”(3)吴鹤云:《孙子兵法新检讨》凡例,上饶:战地图书出版社,1940年版。

前一种研究模式是中国古代一直延续下来的传统模式,不过近代由于受西方军事学的影响,解释内容和术语都和古代大不相同了。蒋、刘合著的《孙子浅说》是这方面的先驱。1941年的《孙子兵法校释》仍多次引用了《孙子浅说》的注解,如:“从来注家,多以掠得战利品,则分与部队;占领敌领土,则分与有功,释此八字(按,指“掠乡分众,廓地分利”),然不若浅说(按,指《孙子浅说》)之义为长,故兹从之。”(4)陈启天:《孙子兵法校释》,上海:中华书局,1944年版,第103页。

表1 民国时期《孙子》研究出版物一览表

后一种研究模式是传统的《孙子》研究所没有的,它由蒋百里的未完成稿《孙子新释》开创,对后来的研究有很大的指导价值。正如陈启天指出的:“民国初元,蒋方震首以现代兵学为孙子作新释。虽惜其书仅成第一篇,然从此为研究孙子者开一新途径,功殊不尠。近年注释孙子之作,渐能温故知新者,殆多由蒋方震启之耳。”(5)陈启天:《孙子兵法校释》自序。陈华元也提到,蒋百里是“伪《司马法》著者、李靖、唐太宗后第四个真正明了孙子的人。……他的零散的偶然提到的说法均显露出真谛的所在,曾于本书以极大的暗示与助力。”(6)陈华元:《孙子新诠》序,上海:商务印书馆,1940年版。

除《孙子浅说》和《孙子新释》外,李浴日的《孙子兵法之综合研究》和《孙子新研究》(后者与前者大同小异,略有增补)也较有影响,是较早延续后一模式的《孙子》研究。陈启天明确提到其“中国战争原理”一文参考了李浴日的《孙子兵法之综合研究》,该书在温晋城的《孙子浅说补解》中也被多次引用。不过,相比文人出身的李浴日,陈华元、叶慕然等武将的《孙子》研究似乎更为出色。如就引证《孙子》外的中国兵书而言,陈华元的《孙子新诠》要远多于李浴日的《孙子新研究》,前者引证《孙子》外的先秦典籍也更多,如《荀子》《管子》《庄子》《墨子》等,后者则主要引了《老子》(详见下表)。另外,前者于孙子内部相互证引处也很多,后者则几乎没有。在批判性上,叶慕然的《孙子研究新诠》也明显强过李浴日的《孙子新研究》。尽管李浴日也声称“我对孙子的原理原则并不是盲目的崇拜,乃是批判的接收”(7)李浴日:《孙子新研究》自序,桂林:世界兵学社,1946年版。,但实际上全书没有对《孙子》提出实质性的批评。相反,叶慕然的《孙子研究新诠》中则多次出现对《孙子》的批判,如作者明确指出:

有人以为《孙子兵法》是我国的国粹,现在救中国的万应良方,研究的它的精要便可安坐而平天下,这样也未免是过分的重视和盲目的崇拜。因为这本书虽然有精密的思想和超越时代的价值,但是为着时代的不同,兵器的精进,而它的方法也有许多不能适应于现实的。(8)叶慕然:《孙子兵法新诠》篇前绪语,广州:美华书店,1936年版。

特别地,作者批判了那种对《孙子》的简单比附,如认为孙子的“藏于九地之下,动于九天之上”就是预见到了现在的飞机和战壕的运用。认为这些只是理想的目标,是容易想到的,关键在寻求实现的方法:

这也自然是理想中无往不利的战法。但是怎样才可以达到这种理想呢?便要凭着人们的本能努力去寻求实现的方法,这才可以成功。如果只有赞叹这种方法的高超,而不努力去寻求实现的方法,只有配做敌人的俘虏!(9)叶慕然:《孙子兵法新诠》篇前绪语。

后期研究不但比前期更深入,而且也更带社会功利性,这是时事发展使然,如李则芬将军的《以孙子兵法证明日本必败》。即使是那些纯注释性的论著,也希望“或于当今对外抗战,不无小补”(10)陈启天:《孙子兵法校释》自序。。

所谓科学性首先必须是实证性、合理性、批判性的综合,在近代学人对《孙子》的研究 ,军事学的科学性已然呈现。

二、 《孙子》地位的重新确立

尽管《孙子》在中国古代兵书中一直位居首位,但在西方军事技术的冲击下,随着西方军事学术的引入,《孙子》一度失去了重要地位。例如,1875年张之洞的《书目答问》在写到兵书时称:“《太白阴经》《虎钤经》之属,诡诞不经,不录;《登坛必究》《武备志》多言占候,所言营阵器械,古今异宜,不录;《握奇经》《三略》《心书》《李卫公问对》伪书,不录;《武编》百言之属多属空谈,不录。”(11)张之洞:《书目答问》,清光绪刻本,第64页。

虽然张之洞没有明确否定《孙子》,但也并未收录;相反,认为《克虏伯炮说》《水师操练》《防海新论》等西方兵学译著,“皆极有用”(12)同上。。1898年,张之洞在《劝学篇》中进一步指出,西方军事学不仅包括了中国兵学的内容,而且更精密:

盖兵学之精,至今日西国而极……汉艺文志,兵家分权谋、形势、阴阳、技巧四类。西人兵学惟阴阳不用,余皆兼之。枪炮、雷电、铁路、炮台、濠垒、桥道,技巧也;地图、测算,形势也;至攻守谋略中西所同。

因其械精艺多,条理繁复,故权谋一端亦较中法为密。(13)张之洞:《劝学篇》,清光绪二十四年中江书院刻本,第37页。

因此,即使是中国古代的孙子等名将生在今天,也会学习西方的军事技术和军事理论:“使诸名将生今之世,必早已习其器,晓其法,参以中国之情势,即非仿行,亦必暗合;即出新意,亦同宗旨”(14)张之洞:《劝学篇》,清光绪二十四年中江书院刻本,第40页。。

还有人虽然承认《孙子》是中国古代兵书中的佼佼者,但认为仅仅靠《孙子》是不够的。例如,1884年杨琪光在其《百子辩证》的《读孙子》中指出:《孙子》十三篇诚为胜兵之术,“倘不济以盈盈武库之兵械,如邱如阜之粮糈,亦必不能战胜攻取。”(15)于汝波:《孙子兵法研究史》,北京:军事科学出版社,2001年版,第164页。这种重谋略而轻实力的弊端也为日本人所批评:

苟自己无若何之实力,徒弄口舌,以相欺瞒,纵令能弥缝于一时,而决不足以言谋攻也。中国古来学者之注释谋攻二字,谓为以谋伐人,或谓为以计破谋,是乃谲诈的竞技。如此注释,误人之甚者也。因有如是之解释,故中国策士之在今日,尚不知修养自己之实力,专以权变为能事。例如习见之以夷制夷之策,得意之买收战略等。(16)[日]阿多俊介著,来伟良、孔蔼如译:《孙子之新研究》,上海:共和书局,1931年版,第70页。

《孙子》地位的衰落反映了当时中国传统兵学的式微。

重新认识到《孙子》的价值,是在国外褒扬声和国内战火声的交响下完成的。蒋百里的《孙子新释·缘起》反映了这一点,据蒋氏自述,他在德国拜访伯庐麦(《战略论》著者)时:

将军以手抚余肩曰,“好为之矣,顾子之诚有所贯彻也,抑吾闻之,拿破仑有言,百年后,东方将有兵略家出,以继承其古昔教训之原则,为欧人之大敌也。子好为之矣!”所谓古昔之教训云者,则孙子是也。……顾念我祖若宗,以武德著于东西,犹复留其伟绩,教我后人,以余所见菲烈德拿破仑毛奇之遗著,殆未有过于此者也。子孙不肖,勿克继承其业,以有今日,而求诸外。吾欲取他国之学说输之中国,吾盍若举我先民固有之说,以光大之。使知彼之所谓精义原则者,亦即吾之所固有,无所用其疑骇,更无所用其赧愧。(17)蒋百里:《孙子新释·缘起》,《蒋百里先生文选》,南京:新阵地图书社,1944年版,第104页。

当然,国外的褒扬只是一个契机,“邻邦人士,所以奉为圭臬者,盖有由矣”(18)吴鹤云:《孙子兵法新检讨》自序。。真正的原因在于,早期传入中国的西方军事学多为训练、制度等技术性内容,这些内容多半是《孙子》比较缺乏的。后期传入的多为战略、战术等原理性内容。而中西兵学在战争原理和战略思想上有很多相通之处,于是发现“乃者科学昌明,战争艺术,一日千里,然万流所归,仍不能脱孙子之范畴”(19)同上。,《孙子》“所言之战争原理,虽现代兵学亦莫能越其范围而胜之”(20)陈启天:《孙子兵法校释》凡例。。

要重新确立《孙子》的地位,首先要冲破儒家正统伦理观念的阻碍。儒家正统伦理观念如此深入人心,以至于民国研究《孙子》的作者差不多都要替《孙子》的所谓“诡道”辩解几句。例如,蒋百里在《孙子新释》中就写道:

以不可先传作秘密解,遂视诡道为兵法取胜之要诀,而后世又以阴谋诡诈之故为兵事,非儒者所应道,不知孙子开宗明义即以道为言,而天地将法等旨庸言庸行,深合圣人治兵之旨,曷尝有阴谋权变之说哉。(21)蒋百里:《孙子新释》,《蒋百里先生文集》, 第124页。

相比之下,日本人的态度则显得轻松得多:

诡者欺也诈也,就文字以解释之,诈谋欺骗为斯道之本则。故从来学者对于本书,每加酷评,以孙子为诡谲之学。但在今日久无反驳之价值,不过视为偏见者流之愚论而已。(22)[日]阿多俊介著,来伟良、孔蔼如译:《孙子之新研究》, 第27页。

《孙子》地位确立后,人们首先认识到《孙子》与中国古代其他兵书的不同——更符合现代科学精神。蒋百里首先认识到这一点:“即可见孙子之所谓天者决非如寻常谈兵者之神秘说。”(23)蒋百里:《孙子新释》,《蒋百里先生文集》,第106页。“后人乃有以孤虚旺相等说解天字,而兵学遂入神秘一门。神秘之说兴,而兵学晦矣。”(24)蒋百里:《孙子新释》,《蒋百里先生文集》,第107-108页。陈肇燊序《孙子兵法新诠》时也写道:“传于今者,若风后握奇,六韬三略,大抵阴阳术士之所假托,荒唐怪诞,陈义肤浅,殊无足观。惟孙吴司马法,则确为秦汉以前之古兵书。而孙子十三篇,专论战略,悉凭学理,不尚空谈,尤为精当。”(25)叶慕然:《孙子兵法新诠》陈肇燊序。吴鹤云指出:“孙子言兵,最重自然规律之运用。”(26)吴鹤云:《〈孙子兵法新检讨〉研读兵书应注意之事项》,南京:战地图书出版社,1940年版。陈启天也认为,《孙子》“其立论也,纲举而目张,有类科学”(27)陈启天:《孙子兵法校释》自序。。“兵阴阳家所谓阴阳,实杂有迷信成分。然孙子在汉志列入兵权谋家,虽亦讲阴阳,似不重迷信。”(28)陈启天:《孙子兵法校释》,第52页。相比之下,日本人则不认为《孙子》更符合科学精神,在解释《孙子》中的“阴阳”时,日人阿多俊介认为:

此所谓阴阳者,即指阴阳家所倡导之前兆说而言。即举兵之初,当事国之两方,各预卜阴阳之吉凶如何,推知天意之所在。(29)[日]阿多俊介著、来伟良、孔蔼如译:《孙子之新研究》, 第4页。

于此感有某种之力相作用,非人力所能抗拒,而成一种之宿命观。试深思之,是与本书所载阴阳说之观念,殆有一脉相通之消息。(30)[日]阿多俊介著、来伟良、孔蔼如译:《孙子之新研究》, 第6页。

然而,在重新认可《孙子》的过程中也不免出现过分抬高《孙子》地位和价值的现象。例如,温晋城认为《孙子》“六千余字包括哲学和各种社会科学”——政治学或政治哲学、经济学经济哲学或者战时经济学、群众心理或者社会心理学、教育学或教育哲学(31)温晋城:《孙子浅说补解》序。。这就过分溢美《孙子》了。

当时普遍认为,研究《孙子》具有重要的社会政治意义。首先,从普及军事知识的角度强调,只有普及了军事知识,才能赢得抗战胜利,拯救民族存亡:

我们为了民族的生存,人类的幸福,除了在这个侵略者鼓励第二次世界大战的狂潮骇浪中全国一致皆为战时的准备以外,还要随时寻求普及军事智识的方法,使到全国民众皆能执新式兵器以捍卫国家,个个都能够负起抵抗敌人复兴民众的责任,达到和世界国民军事智识最普及的国家并驾齐驱,这才可使侵略者戢止他的阴谋。(32)叶慕然:《孙子兵法新诠》篇前绪语。

研究《孙子》“不是想将过去数千年的残骸来抗挡现在敌人犀利的枪炮,也不是想大众不注重实际的军事训练来作没有意义的纸上谈兵”,而是“为了普及国民军事智识和减省一般武装同志研究孙子兵法的脑力”(33)同上。:

孙子为中国战争原理之名著。其所示之战争原理,虽在近日,仍多可适用。凡专攻军事学者,故宜取为战争哲学教本而精研之。即一般热心抗战建国之人士,亦宜略知其要义,然后抗战必胜,建国必成乃能益有望矣。不难看出,这些都是“国民知兵”观念的延续。(34)陈启天:《孙子兵法校释》, 第35页。

同时,人们也认识到了研究《孙子》的学术文化意义。强调其研究目的“不是要为祖先歌功颂德,也不是要拿来当作偶像一样的顶礼膜拜;而是要从中探讨出至今不易的战争原则来,刷新而说明之”(35)陈华元:《孙子新诠》自序。。除了显示《孙子》在军事学中的地位与价值外,还力图表明军事学在整个学术文化中的地位与价值:“夫军事为文化之一要素,而兵学又为学术之一分支,如不知军事,即无由识文化之全体。不知兵学,亦无由识学术之大用。”(36)陈启天:《孙子兵法校释》自序。

三、近代对《孙子》与西方军事学关系的认识

民国时期,学者在对《孙子》进行定位时,往往认为,“孙子非普通军事学书,亦非普通战术学书,其所论及者,多为战争上之基本问题。故谓孙子为战争哲学,或军事哲学,或战争原理,均无不可。”(37)陈启天:《孙子兵法校释》,第30页。强调中国兵学只是在军事技术上不如西方,军事理论并不落后,而后者却是军事学中更重要的部分,如有论者就指出:

近今科学昌明,是今非古之士,对于吾国古兵书,往往目为陈腐。不加研求。殊不知用兵以策略为先,器械为次。吾国科学落后,器械虽不得不取材异地,若论策略则孙子十三所载,赅括无遗。原则定义,颠扑不破。倘探其奥赜,诠以今言,又何尝不可施诸现代。(38)叶慕然:《孙子兵法新诠》陈肇燊序。

按本节所言使用间谍之方法,多近代言间谍者所未深喻,近代言间谍者,于间谍勤务之技术,未尝不精且巧,过前人远甚。然于使用间谍者必要之才德,则多略而不详。因而使用间谍者,往往不善使用间谍,而反为间谍所使用,失国家所以特设间谍之义矣。(39)陈启天:《孙子兵法校释》, 第174页。

在上述立场下,研究者们运用西方军事学的术语对《孙子》进行重新解释,如有的认为“古谓器用之类,今统言一切军需品。”(40)陈启天:《孙子兵法校释》, 第101页。《孙子兵法新检讨》就将“道、天、地、将、法”分别解释为“主义、天文、地理、将帅、军制”,把“曲制、官道、主用”解释为“军政、军令、军法”(41)吴鹤云:《孙子兵法新检讨》, 第4-20页。。总之,尽力表明《孙子》与西方军事学理论的一致,而忽略其差别。蒋百里新释孙子,在“兵者,国之大事”后附注毛奇和克劳塞维茨对于战争的见解,然后评论道:“兵之下即直接以国字,则为孙子全书精神之所在,而毛奇之力辟个人欲望之说(按指毛奇认为现代战争已经超出个人欲望成为国家之事),伯庐麦之一则曰国民,再则曰国家之目的,皆若为其(按指孙子的“兵者,国之大事”)注解矣,岂不异哉。”(42)蒋百里:《孙子新释》,《蒋百里先生文集》, 第105页。

本来孙子的全胜思想今天看来与西方军事理论相比是颇为不同的精神,但《孙子新诠》中仍强调“孙子的‘求全’不但与克劳塞维兹的‘毁灭敌人兵力’没有一点冲突,并且简直就完全符合。”(43)陈华元:《孙子新诠》,第28页。又如,《孙子新诠》一书中把孙子五事之一的“道”解释为“精神力”,显然受到西方军事理论的影响。“道”最多是精神力的来源,包含更多的非军事内容,而与精神力对应的应是“士气”,虽然作者也意识到了这些区别,但没有强调这些区别,而是试图使二者完全对应,或把一个理论框架中的概念完全纳入另一个理论框架之中。(44)陈华元:《孙子新诠》,第3-5页。又如,陈启天的《孙子兵法校释》所取之比喻(按指“势如彍弩,节如发机”),虽为时代所限,然其所提示之要旨,则历劫不爽焉。最近德国震动一时之所谓‘闪击战’,不过极尽迅速猛烈之能事耳。”(45)陈启天:《孙子兵法校释》, 第87页。相比之下,日本人研究《孙子》则在融合中西兵学的同时也注意到了《孙子》所展现的东方思维与西方的不同,如阿多俊介在《孙子之新研究》中就声明:

本篇亦喻地之利,但与前篇相异。本篇系专就以人情为本之主观的见地而立论,更言九种之战地,全属东流式特别之一种哲学的观察。以近世之客观的考察方法而视之,则为一种不可思议的战地观。……现代之任何事项,莫不用推理的科学的之观察方法。若以之观察本篇,殆有天外奇想之感。(46)[日]阿多俊介著,来伟良、孔蔼如译:《孙子之新研究》, 第223页。

当比较之后出现差异时,不少中国研究者喜欢强调《孙子》比西方军事学家更高明。例如,蒋百里在比较了克劳塞维茨的将才论与孙子的“五事”论后就指出:“案格氏此说,……精矣详矣,顾仅足以解原文之半,何尝,盖格氏之说专为临战而言,而孙子五字合平战两时而兼言之也。”(47)蒋百里:《孙子新释》,《蒋百里先生文集》,第115页。陈启天则指出:“拿破仑云:‘战术无他巧妙,惟以多兵胜少兵耳’。彼所谓多兵胜少兵,可与本节十围五攻倍分之旨相发明。然本节所言者,即较为完备,非拿氏所及也。”(48)陈启天:《孙子兵法校释》, 第69页。“又按近代战略战术多倾向攻势主义,而不甚赞成守势主义。依本节所言者观之,则孙子既非纯主攻势主义,亦非纯主守势主义。……较之纯主攻势主义者圆满多矣。”(49)同上。

不过,也有少数研究者指出《孙子》落后于时代的地方。这在《孙子兵法新诠》中体现得最明显。首先,作者指出由于科学不发达,《孙子》对天文、地理的观察只能凭经验,因此不可靠:“前人作战对于天时之观测,仅委诸命运而迷信术士吉凶之谈;其独具智慧者,亦不过运用知其然而不知其所以然如‘月晕而风,础润而雨’等之经验以为探讨之依据,故其观测之结果;每每未能确实。”(50)叶慕然:《孙子兵法新诠》, 第7页。“然尚有关于地利之使用为本书(按指《孙子》)所未及并为近代军事智识所不可少者,则地质学之研究是也。”(51)叶慕然:《孙子兵法新诠》, 第9页。其次,指出了随着军事技术的发展和战争形态的改变,今人必须对《孙子》有新的发展:

故就现代言,仅以“主孰有道?将孰有能?天地孰得?法令孰严?士兵孰练?兵众孰强?”等实未能较量双方胜负之准确情形。尤须以人口孰众多?科学孰发达?产业孰丰富?经济孰充裕?新式兵器孰精多?筑城孰进步?交通孰便利等为详细之考虑,方足寻求胜负之准确成算。此又为吾人所当知者也。(52)叶慕然:《孙子兵法新诠》, 第2页。

最后,叶慕然还指出了《孙子》系统性、严密性不足的弊端:“古来作家,其立论素乏系统上之研究,本书亦不免蹈此弊,故本篇之第三段似不应列入‘谋攻’范围。”(53)叶慕然:《孙子兵法新诠》, 第37页。然而,这样的批评在当时的《孙子》研究中仍属凤毛麟角。

四、从《孙子》的近代研究看西方军事学的晚期传播

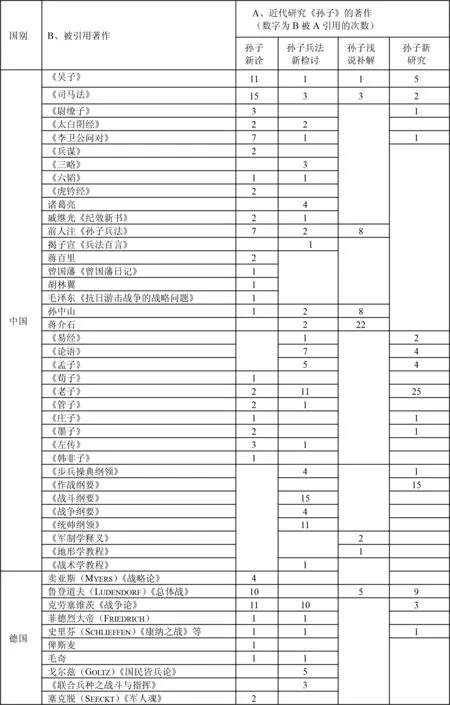

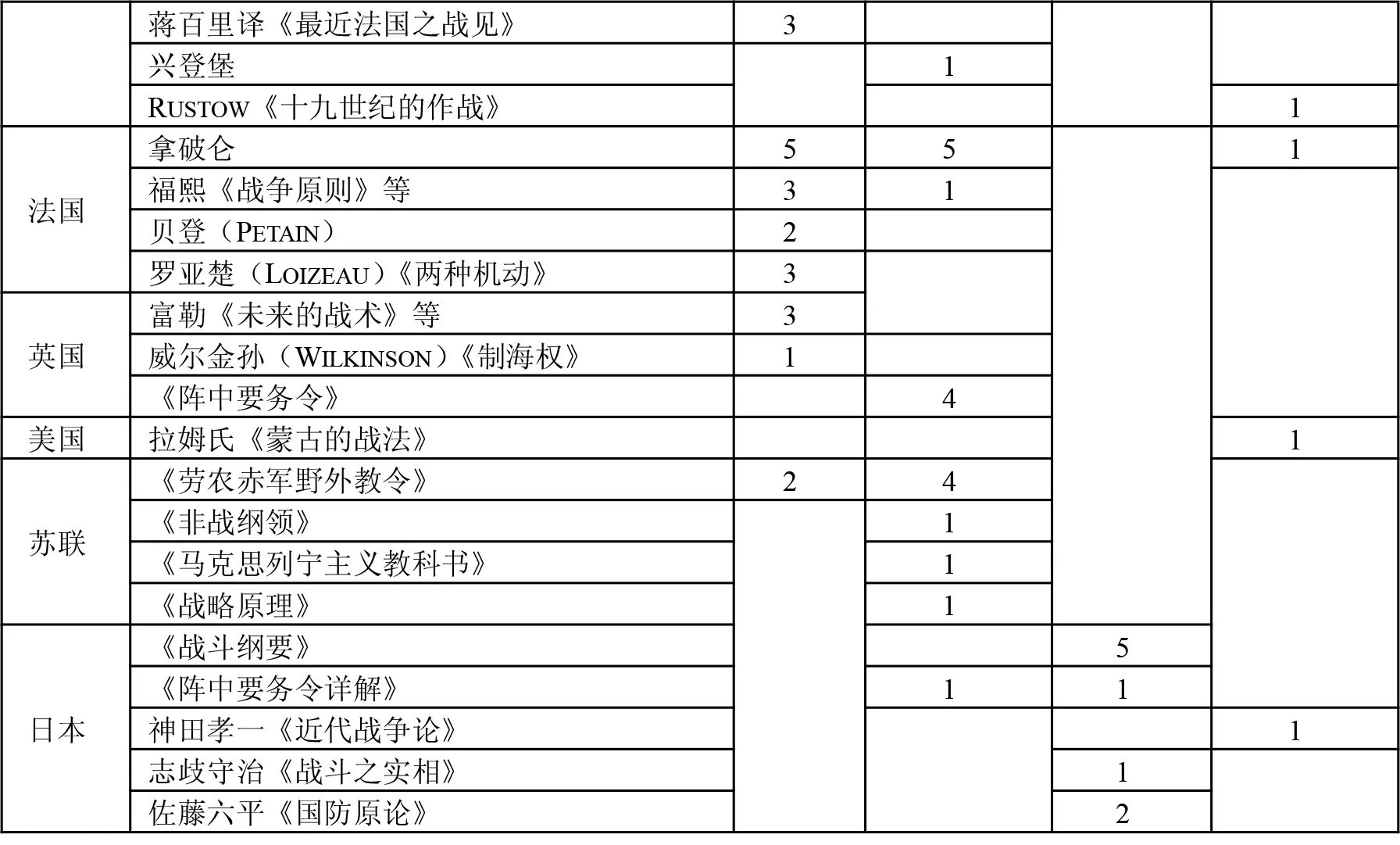

《孙子》的近代研究中引证了许多西方军事学的论著,这些引用情况可以反映西方军事学在中国近代晚期传播的情况。下面,将四种近代《孙子》研究著作中引用古今中外兵书次数进行统计,我们列表2予以说明。

从下表不难看出以下几点:

首先,从国别上看,当时对中国的军事学理论影响最大的是德国和法国,其中又以德国影响更大。这也基本反映了当时世界军事学的发展情况:19世纪中叶至20世纪中叶军事学上最有影响的就是普德学派和法国学派。日本虽然也有一定影响,但相比早期而言已经逐渐淡出。

其次,从《孙子》研究著作中反映出来的对中国最有影响的两部军事学著作分别是克劳塞维茨的《战争论》和鲁登道夫的《总体战》(又译《全体性战争论》《全民族战争论》)。前者现在已被公认为是西方军事学的经典之作,后者虽亦为经典,但在今天的地位和影响已远不及前者,而且因为其所持的政治立场过于偏激而遭世人诟病。然而,在当时的中国,二者的影响力几乎差不多,后者对某些作者而言其影响甚至超过前者。例如李浴日的《孙子新研究》引用《总体战》达9次,而引用《战争论》仅3次。《孙子浅说补解》引用《总体战》5次而未引用《战争论》一次。虽然《孙子兵法新检讨》只引用了《战争论》而未引用《总体战》,但由于《孙子兵法新检讨》的成稿时间是1935年,而此时《总体战》的中译本尚未出版,德文原版也才刚刚问世,因此才会出现未引用《总体战》的情况。更令人惊奇的是,本来“战争是政治的继续”是克劳塞维茨提出的著名论断,但叶时杰在其《国防试论》中两次提到“战争是政治的延续”都把它看作是鲁登道夫的论述:“第一次大战时,德国军人和哲学家说:‘战争是政治的延续’。”(54)叶时杰:《国防试论》,南京:中华书局,1947年版, 第1页。“……侃侃地论述战争的全民性,‘战争是政治的延续’他(按指鲁登道夫)这样说”。(55)叶时杰:《国防试论》, 第56页。因此,《总体战》对当时中国的影响甚至可以说已经超过了《战争论》。之所以会出现这种情况是有原因的:第一,鲁登道夫的《总体战》更能反映当时世界战争的发展趋势,也更符合当时中国抗战的实际情况。第二,自古以来的战争理论基本上都是基于攻势立场的(《孙子》也不例外),而中国当时的抗战完全是基于防御立场的,因此最需要的是基于防御立场的战争理论,鲁登道夫的《总体战》恰好符合这一点。鲁登道夫强调,总体战争的本质是防御性的战争,“是种族求生存意志的最高表现”(56)Eric Ludendorff. Der Totale Krieg. p.10. 转引自钮先钟:《西方战略思想史》,桂林:广西师范大学出版社,2003年版,第427页。,“总体战争的性质要求仅当整个民族生存真正受到威胁时,才能进行此种战争。”(57)Ernst Juenger. Die Totale Mobilnachung (Berlin, 1931). p.7. 转引自钮先钟《西方战略思想史》, 第428页。这种思想与当时中国的抗战实际是最相符合的,因此《总体战》1935年出版后仅两年,同一年里就有两个中译本问世(分别为董问樵翻译的《全民战争》和张君励翻译的《全民族战争论》),蒋百里还特为张译本写了一篇序言。出于同样的原因,在西方可以和克劳塞维茨比肩的约米尼在当时的中国却没有受到什么重视,因为中国当时急需的不是像约米尼的《战争艺术》那样论述普遍战争规律的军事著作,而是像鲁登道夫的《总体战》那样能对当时的抗战有直接指导价值的军事理论。

表2 四种近代《孙子》研究引证情况比较表

最后,像《战斗纲要》这样的书是中国根据东西军事学理论编纂而成的实用性军事学手册,内容多为作战法则,编成条目,虽然容易记忆,但却缺乏理论深度和系统性,然而其被引用的次数却超过很多军事学名著,这说明:第一,当时对西方军事学理论的引入和传播还相当不够,因而尽管中国近代学习西方军事学的热情很高,但内容多为制度、操练、武器这些偏技术性的内容,对理论的学习明显不足。第二,当时对军事学的理解仍然偏重实用教条,而不太重视成系统的理论学说。即使对某些理论学说的确产生了兴趣,也倾向于把它们简化成教条来理解,这也是由当时的特殊历史条件决定的。为了尽快普及军事学理论,就不得不把复杂的理论尽量简化成最容易理解的方式来传播,这也是所有普及者都面临的一个难题。当年恩格斯为了普及辩证法思想,采用“原理+例证”的方式解说辩证思想,列宁对其进行过委婉批评。