唐长安青龙寺的用瓦制度与寺院营建

2020-09-28龚国强李春林

吕 梦 龚国强 李春林

(1.金泽大学新学术创成研究机构;2.中国社会科学院考古研究所)

青龙寺位于隋唐长安城东部的新昌坊,初建于隋开皇二年,唐会昌灭佛中被毁,宣宗时期得以重建。关于青龙寺的前人研究主要集中于建筑复原,如杨鸿勋通过遗址发掘状况与相关文献,对4号遗址的建筑形态与结构进行了推测[1]。但对青龙寺出土建筑遗物的相关研究尚不充分。本文以建筑遗址中出土量最大的遗物—瓦为对象进行讨论。瓦件可以提供的信息不只限于样式特征,其出土位置亦包含了重要信息,在一定程度上反映了建筑屋顶的原有状态[2]。本文将突破类型学的范畴,在梳理瓦件样式特征的同时,分析样式与出土位置之间的关系,从而对青龙寺重建过程中的基本用瓦状况及相关工程进行复原。最后,在对青龙寺的重建工程及其存续情况进行说明的基础上,参考同时期日本密教寺院的营造情况,探讨密教发展状况对造寺活动的影响。

一、青龙寺瓦件的样式特征

1. 瓦件的出土状况

青龙寺遗址出土有大量瓦件,见于《青龙寺与西明寺》报告的标本相对完整,包括板瓦46、筒瓦77、瓦当94件[3]。2017年笔者对唐城队库房所藏青龙寺瓦件进行了重新整理,为避免信息遗漏,再整理扩大了标本的选择范畴。选择标准如下:筒瓦、板瓦需保留至少一个可测量数据,或特殊痕迹;莲花纹瓦当以保留至少一个完整花瓣、可判断类型为标准,兽面纹瓦当需保留兽面的中心点[4]。再整理工作之后,标本数量升至板瓦70、筒瓦139、瓦当181件,后者包括莲花纹瓦当134、兽面纹瓦当47件,上述标本均为主体类型瓦。遗址中还发现少量特殊类型瓦,报告将其归为砖类,包括鸱尾残块36、脊头砖(兽面瓦)残块46、脊兽残块50件。未发现脊瓦和当沟,但脊瓦和当沟较难辨识,且青龙寺的建筑遗物并非全采集,因此不能否定两者的存在。由于特殊类型瓦出土量少,破损度高,资料信息有限,本文将以主体类型瓦,即板瓦、筒瓦与瓦当为分析对象。

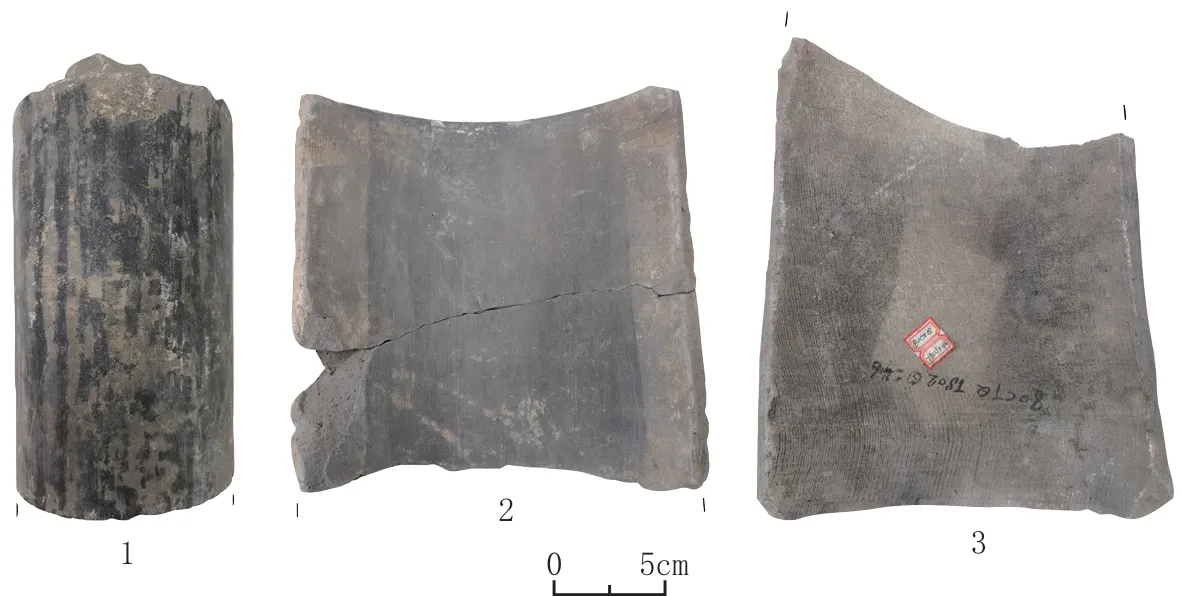

2. 瓦件的使用面状态

使用面为瓦件铺到屋面后向上的一面,包括板瓦凹面和筒瓦凸面。青龙寺出土板瓦的使用面可以分为黑色磨光与布纹两类;筒瓦凸面只有黑色磨光类型。作为檐头瓦的带瓦当筒瓦和双层波浪纹板瓦均为黑色磨光瓦(图一)。

3. 瓦件的尺寸

筒瓦直径的可测量标本有139件[5],按照直径测量情况,这批标本可大致分为四组:①10±1厘米(占筒瓦可测量标本数的7.2%)、②12±1厘米(20.1%)、③15±1厘米(42.5%)、④17±1厘米(30.2%)。保留完整长度的标本极少,仅有1件②类筒瓦,筒长32.3厘米;2件③类筒瓦,筒长分别为35.8和36.9厘米。直径与长度之间存在正相关性。

瓦当的可测量标本共108件,其中莲花纹瓦当71、兽面纹瓦当37件,直径可测的标本大多保存完好,可认定为独立个体。按照测量结果可知,莲花纹瓦当可大致分为四种尺寸,分别为①9.5±0.5厘米(占莲花纹瓦当可测量标本数的1.4%)、②12±1.5厘 米(56.3%)、③15±1.5厘米(40.9%)、④18厘米(1.4%),与筒瓦主体的直径划分大致相同,范围略有差异。兽面纹瓦当可依据直径分为两类,分别对应②类(占兽面纹瓦当可测量标本数的40.5%)、③类尺寸(59.5%)。

板瓦中的可测量标本有70件,但大部分仅保留厚度数据。从现有材料来看,布纹板瓦的长度约为42、上缘宽17~19、下缘宽20~24、厚1.3~2.2厘米。黑色磨光板瓦长度不明,上缘宽18.7~25.5、下缘宽21.6~26、厚1.2~2.7厘米,整体上略大于前者。考虑到黑色磨光筒瓦各尺寸的误差范围均不超过1厘米,黑色磨光板瓦中可能亦含有多个尺寸类型,但由于板瓦标本破损度较高,无法做进一步划分。黑色磨光的檐头板瓦略厚于其他类型,其余尺寸不明。

4. 瓦件的装饰

(1)檐头板瓦下缘装饰—波浪纹

图一 青龙寺瓦件的使用面状态

图二 青龙寺檐头板瓦的下缘装饰

图三 莲花纹瓦当的构成

表一 花瓣各要素之间的联动关系

青龙寺遗址出土檐头板瓦的下缘装饰呈波浪纹状,可分为A、B、C三型(图二):A型在下缘面切出一道沟槽;B型在下缘面切出两道沟槽;泥片上的斜向刻划线使下缘呈现出断续的波浪花纹。C型在下缘面切出三道沟槽,形成四片泥片,泥片上划出斜线。C型下缘板瓦数量最多,分布于遗址各处,A型与B型只有个别出土,且绝大多数发现于东院北侧的窑址附近,可能为残次品。用于屋面的普通板瓦没有装饰,下缘平齐。

图四 ②尺寸复瓣莲花纹瓦当的样式构成

(2)檐头筒瓦下缘装饰—莲花纹瓦当

青龙寺出土檐头筒瓦的下缘装饰有莲花纹瓦当或兽面纹瓦当,用于屋面的一般筒瓦没有装饰,下缘平齐。莲花纹瓦当的分类依据尺寸、纹饰与边轮宽比三个标准进行。尺寸指示使用位置,代表了瓦当与建筑的关系。前文依据瓦当直径将全部标本分为①9.5±0.5、②12±1.5、③15±1.5、④18厘米四种尺寸。其后,根据花瓣、当心与外区特征进行纹饰分类(图三)。花瓣的差异主要体现在花瓣形状、轮廓线状态与间瓣状态三点,复瓣分为A~D四组,单瓣分为A′~I′九组,花瓣的各个要素之间有明显的联动关系(表一)。整体来看,青龙寺出土瓦当可细分为40种纹饰,包括:①尺寸瓦当的1种单瓣类型;②尺寸瓦当的13种单瓣类型,9种复瓣类型;③尺寸瓦当的11种单瓣类型,5种复瓣类型;④尺寸瓦当的1种单瓣类型。

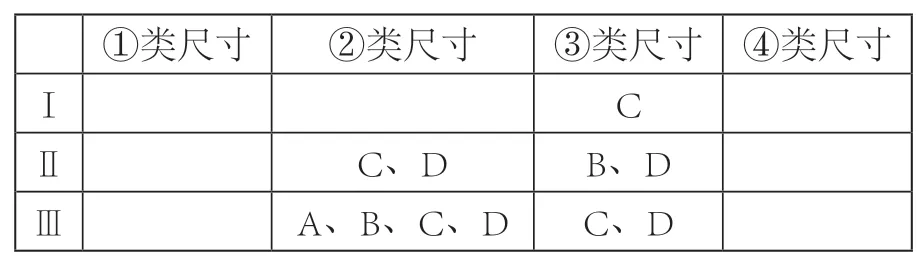

最后,进行边轮宽比分类,以边轮与直径的比值为依据(边轮宽度×2/直径=边轮宽比)。边轮宽比有I:<20%、II:20%~29%、III:30%~39%、IV:>40%几个等级。

纹饰,特别是花瓣特征与边轮宽比之间存在一定的联动关系,可将边轮宽比作为分类的纵轴,花瓣特征作为分类的横轴,将上述40种类型放入分类体系的相应位置。青龙寺莲花纹瓦当的样式特征与演变规律如图(图四~九)所示。

从尺寸、纹饰与边轮宽比三个维度分析青龙寺遗址出土莲花纹瓦当的样式构成,可发现以下几点规律。

图五 ③尺寸复瓣莲花纹瓦当的样式构成

第一,单瓣莲花纹的类型数量与标本数量均多于复瓣莲花纹。单瓣莲花纹有26种73件,占类型总数的65%,标本总数的54.5%;复瓣莲花纹为14种61件,占类型总数的35%,标本总数的45.5%。

第二,单瓣莲花纹瓦当的边轮较宽,26种类型中,带有III类边轮的类型为11种,IV类边轮为4种,另有2种兼有II/III类边轮,1种兼有III/IV类边轮,8种类型的边轮宽比不明。复瓣莲花纹瓦当的边轮相对较窄,14种类型中,带有III类边轮的类型为8种,II类边轮为3种,另有1种兼有II/III类边轮,1种为I类边轮,1种类型的边轮宽比不明。另外,单瓣、复瓣莲花纹瓦当均以②、③类尺寸为主。

图六 ②尺寸单瓣莲花纹瓦当的样式构成

表二 单瓣莲花纹瓦当三种分类标准之间的关联性

表三 复瓣莲花纹瓦当三种分类标准之间的关联性

第三,单瓣莲花纹以水滴形花瓣的H′组(5种)与半月形花瓣的I′组(5种)为主;A′组(3种)原为标准的带轮廓线椭圆花瓣,但部分标本花瓣变小、轮廓线退化;D′组(1种)、F′组(3种)亦为水D组(5种)为主,另有少量细小子瓣加圆端式轮廓线的A组类型(2种)。青龙寺复瓣莲花纹瓦当的轮廓线均为细线,且出现线条退化消失的现象(表三)。滴形花瓣,后者的花瓣外围带有连续轮廓线;C′组(1种)、G′组(4种)为圆形花瓣;E′组(3种)为细长水滴形花瓣;B′组(1种)肥大上卷花瓣随着边轮宽比增大有北齐邺城遗风。整体来看,青龙寺的单瓣莲花纹瓦当呈现花瓣变形、变小、变多的趋势,传统的饱满的椭圆形花瓣逐渐被取代(表二)。

第四,复瓣莲花纹瓦当以圆凸子瓣加圆端式轮廓线的B组(3种)、细小子瓣加凹入式轮廓线的C组(4种)以及细小子瓣加凹入式连续轮廓线的

(3)檐头筒瓦下缘装饰—兽面纹瓦当

兽面纹瓦当现有标本47件,根据兽面特征分为3种类型。A型,双目圆睁,髭须上卷,纹饰起伏较大,制作精细,外区与边轮情况不明(图一〇,1);B型,双目环形,髭须上卷,纹饰起伏较小,制作较为粗糙,外区有一圈连珠纹,边轮宽比在33%~42%之间,直径为③类(图一〇,2);C型,兽面整体瘦小,双角、双耳突出,花纹起伏平缓,制作粗糙,外区一圈连珠纹,边轮宽比为38%~48%,直径为②类(图一〇,3)。兽面纹瓦当以B型为主(29件),C型为辅(16件),兼有少量A型(2件)。从整体来看,兽面纹瓦 当的类型与数量均少于莲花纹瓦当,但与西明寺相比,青龙寺出土瓦当的兽面纹类型明显增多[6]。

图八 ①尺寸单瓣莲花纹瓦当的样式构成(73CTQT2③:150)

图九 ④尺寸单瓣莲花纹瓦当的样式构成(79CTQT302③:127)

二、瓦件的出土位置

青龙寺遗址大体上分为东、西两部分,西侧塔院从南向北分别为中三门、佛塔、殿堂遗址,殿堂两侧有配房相连,环绕回廊。东院中心为殿堂遗址,四周有院墙围绕,北部还发现窑址,为院墙叠压。东院东北侧有北门遗址。青龙寺在宣宗时期的复建过程中未对中三门、佛塔及北门进行修复,因此晚期青龙寺的主要建筑为塔院建筑(3号遗址)与东院建筑(4号遗址)。

1. 瓦件的使用面状态与出土位置

青龙寺出土筒瓦与瓦当的使用面均为黑色磨光状态,在遗址的主要区域均有出土。板瓦有黑色磨光板瓦与布纹板瓦的区别,黑色磨光板瓦的出土量大,发现于遗址内的广大区域,在东院北侧的窑址中也有出土;布纹板瓦东院北侧窑址及4号遗址范围内发现数例。

2. 筒瓦尺寸与出土位置

青龙寺的两座主要建筑—塔院建筑与东院建筑分别使用3种尺寸的筒瓦。其中,直径为12±1厘米的②类筒瓦与直径为15±1厘米的③类筒瓦是主要用瓦类型,在建筑屋顶大面积使用,塔院建筑的配房及连廊的屋顶也铺砌这2种尺寸的筒瓦。直径为17±1厘米的④类筒瓦只在塔院建筑使用,直径为10±1厘米的①类筒瓦多用于东院建筑。

东院北部的T801、T802探方中还发现数件筒瓦,该位置只有3座窑址,这些标本可能是尚未使用的产品。此处出土筒瓦的规格较为多样,且与建筑遗址中出土的标本一致,说明青龙寺在营建过程中使用的不同规格的筒瓦可由东院北部的瓦窑生产。

3. 瓦当的纹饰与出土位置

(1)单瓣莲花纹瓦当的分布

青龙寺的单瓣莲花纹瓦当共计26种,分布范围最广,在3号与4号遗址中均有分布。

花瓣外侧轮廓线的有无与单瓣莲花纹瓦当的分布有一定关联性。轮廓线退化的单瓣莲花纹瓦当有20种,在2座遗址中均有发现。花瓣外侧保留轮廓线的类型有6种,其中3种出土于3号遗址,1种在2处遗址中均有发现,1种发现于4号遗址,1种发现于窑址,说明花瓣外带有轮廓线,即制作较为规整的瓦当样式更多用于塔院建筑。另外,青龙寺遗址出土的单瓣瓦当大多带有短小的花瓣,部分标本的花瓣甚至呈现水滴形或圆形,带有规整的椭圆形花瓣的瓦当类型较少,且集中于3号遗址。

(2)复瓣莲花纹瓦当的分布

青龙寺遗址的复瓣莲花纹瓦当共计14种,主要发现于寺院西侧的3号遗址。

出土于3号遗址的11种复瓣莲花纹类型中,10种类型的花瓣外侧带有轮廓线。4号遗址仅出土有3种复瓣类型,其中复②CIII的用量相对较大,而复②CIII也是复瓣瓦当中少有的轮廓线退化的样式。这个现象与单瓣莲花纹的分布规律相呼应,再次证明花瓣外带有轮廓线、制作较为复杂、规整的瓦当多用于塔院建筑。

(3)兽面纹瓦当的分布

图一〇 青龙寺出土的兽面纹瓦当

青龙寺遗址的兽面纹瓦当有3种类型。B类与C类的出土量较大,集中于东院的4号遗址,基址的四边四角均有出土,使用较为均衡。两者在3号遗址也有少量发现,此处还出土有2件A类的标本。但从整体来看,塔院建筑所用兽面纹瓦当的数量远远不及东院建筑。

三、青龙寺的重建与用瓦

根据文献记载,青龙寺为唐代重要的密教道场,会昌五年(845年)武宗灭佛时被毁,但宣宗继位后立即下令重建[7]。青龙寺是唐代密教祖庭之一,其重要性决定了所用建筑材料必然具有较高等级;各个建筑之间的性质差异又影响了寺院内部的具体用瓦状况。

1. 青龙寺整体的瓦件特征与用瓦等级

前文对青龙寺重建过程中的用瓦状况进行了梳理。从整体来看,板瓦、黑色磨光筒瓦与莲花纹瓦当的出土量大,应为青龙寺的主体用瓦类型。布纹板瓦的数量少,出土位置有限,其标本可能是瓦窑中尚未作黑色磨光处理的半成品,亦可能用于建筑的特殊位置[8]。

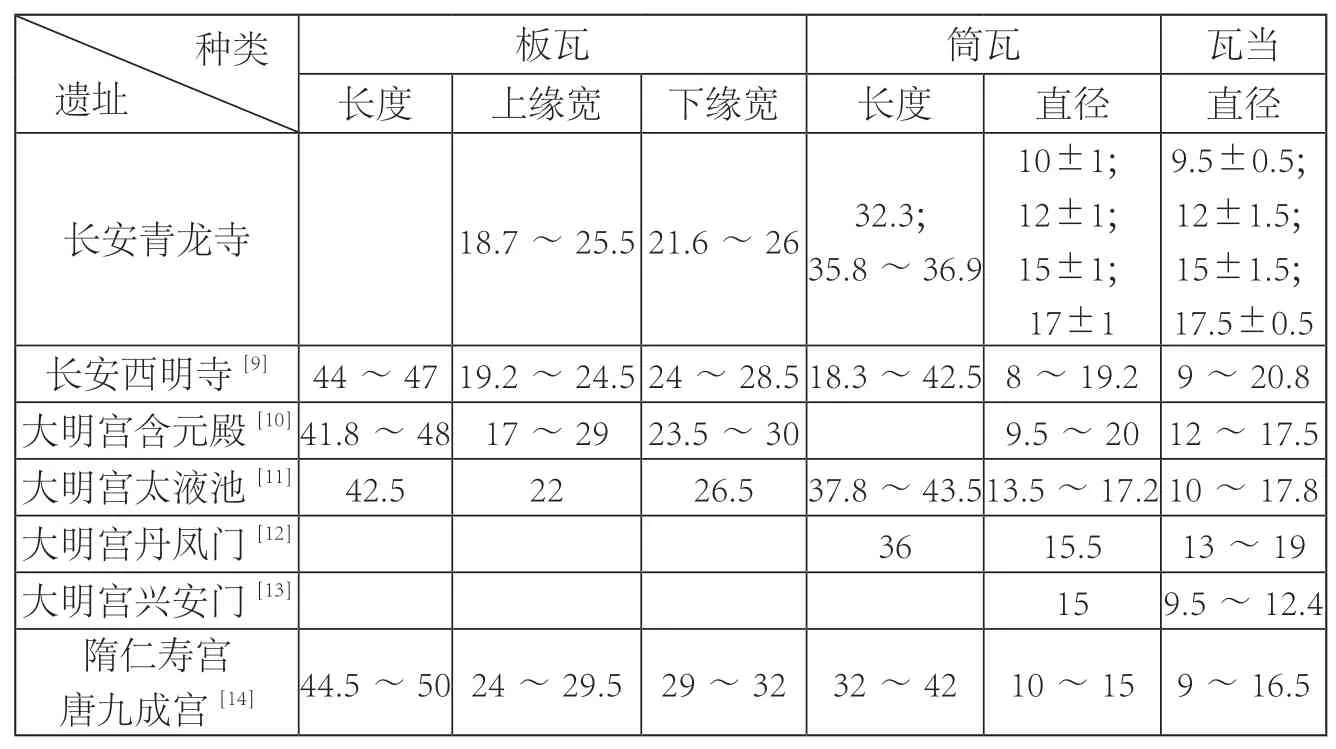

黑色磨光瓦与莲花纹瓦当是北朝隋唐时期高等级建筑的主要用瓦类型,青龙寺在重建过程中大量使用上述瓦件,用瓦等级较高,从实物材料的层面印证了其高等级寺院的性质。用瓦等级不仅与使用面状态、纹饰相关,在瓦件的尺寸中也有所体现。比较隋唐长安地区已发掘寺院与宫殿遗址中出土瓦件的尺寸信息(表四),可知,青龙寺的瓦件与宫殿建筑所用瓦件在尺寸上基本一致。即使在最高级别的建筑物—大明宫含元殿中,瓦件尺寸亦未超出青龙寺或西明寺的用瓦范畴。高等级建筑包括多种类型,寺院与宫殿这两种性质相异的建筑群在营建方式中可能存在诸多差异,但使用面状态、纹饰与尺寸的相似性表明,至少在瓦件这种建筑材料方面,寺院与宫殿建筑并不存在明显的等级差别。

表四 隋唐长安地区高等级建筑遗址出土瓦件的尺寸比较(单位:cm)

2. 寺院内部的用瓦等级与建筑差异

重建后的青龙寺由东院、塔院建筑及相关附属建筑组成。3号遗址的瓦件在整体尺寸上略大于4号遗址的材料,且瓦当为复瓣莲花纹类型及部分花纹变形程度较小的单瓣类型;4号遗址的瓦当有单瓣莲花纹与兽面纹,制作较为粗劣。另外,3号遗址是一座面阔九间、进深五间的大型殿堂,而4号遗址推测为面阔五间、进深四间的结构[15]。上述现象说明,宣宗时期的重建过程中,塔院建筑的等级高于东院建筑,因此占地面积更大,瓦件的尺寸规格更高,制作也更为精细。杨鸿勋推测塔院建筑为讲堂,东院建筑早期为灌顶堂,晚期为转法轮堂[16]。讲堂为寺院中讲经论义之处,并不是典型的密教建筑。可进行灌顶仪式的灌顶堂具有更为鲜明的密教特征。但从遗址与遗物状况来看,讲堂在青龙寺的营建与重建工程中始终居于首要位置。

9世纪初,密教真言宗祖师空海回到日本,主持兴建了高野山及平安城的密教寺院。根据日本学者的研究,大型平地寺院在营造时受到天皇、贵族等施主的影响,更倾向于使用塔—佛殿—讲堂为主轴的传统布局,因而空海无法完全按照自身信奉的密教原理进行设计,只能将中轴线之外的部分建筑替换为灌顶堂或真言堂;但在山岳寺院中,密教特色的建筑更为普及,佛殿退化甚至消失[17]。青龙寺的情况可能与此类似:创建于隋代的青龙寺是典型的大型平地寺院,以讲堂、塔为主要建筑;9世纪中期重建后,佛塔消失,但讲堂的建筑规格仍然较高,密教特征集中的东院建筑则规模稍小。说明唐代长安的密教寺院中,传统的塔—佛殿—讲堂为中心的布局方式可能始终占据首位,密教特色的建筑被局限于特定区域,建设规模小,用瓦规格较低。

3. 寺院内部的用瓦顺序与重建过程

由发掘情况可知,未进行重建的早期建筑周围遗物极少,如塔基所在的探方T7和T8中只有少许唐代碎砖出土,未见其他类型的建筑遗物标本,表明重建工程开始前建筑用地经过了较为彻底的清理。佛塔北部的殿堂及东院中部的殿堂均为原址重建,与早期相比规模有所缩小,建筑用地上的早期遗物也应在重建工程前被清理干净。晚期基址重复利用了早期建筑的磉墩,磉墩底部铺砌的瓦片时代相对较早,但基址未做发掘,无法采集。另外,根据报告分析,青龙寺遗址中出土的脊头砖的兽面大多呈半圆雕形,该种类型只发现于晚唐遗址[18]。文献记录也表明,青龙寺的早期建筑在会昌法难中毁坏较为彻底,圆仁的《入唐求法巡礼行记》中记录了长安佛寺的惨状:“诸寺见下手毁拆,章敬、青龙、安国三寺通为内园”[19],其建筑材料被重复利用的可能性较低。综上所述,遗址中出土的瓦件应为9世纪中叶重建青龙寺时制作、使用的材料,其中可能还有少量时代更晚的修补瓦。

前人研究表明,唐代瓦当的边轮宽比和纹样的规整程度在一定程度上反映了瓦当的制作年代[20]。即:瓦当边轮会随着制作年代变晚而逐渐变宽,纹样也会越来越粗劣。本文资料集中于唐代晚期,时代范围较小,但从瓦当的边轮宽比与纹饰来看,也存在制作上的先后顺序。复瓣莲花纹瓦当大多带有完好的花瓣轮廓线与间瓣,花瓣相对饱满,边轮较窄。大部分单瓣莲花纹瓦当则呈现轮廓线、间瓣退化或消失的状态,花瓣细小、变形,边轮较宽,部分标本的边轮宽度达到直径的40%以上。兽面纹瓦当大多制作粗糙,多数标本的边轮宽比大于40%。因此,复瓣类型的制作时间可能略早,单瓣类型与之相似,下限略晚,兽面类型的时代可能最晚。根据有关学者研究,洛阳地区的唐代遗址中,莲花纹瓦当占绝对多数;兽面纹瓦当在五代北宋开始大量使用[21]。长安地区的情况可能与此相似,莲花纹瓦当在唐代占绝对优势,仅有个别遗址出土少量的兽面纹瓦当。青龙寺遗址中的兽面纹瓦当出土量相对较大,边轮很宽,大部分制作粗糙,与一同出土的莲花纹瓦当相比,可能为时代稍晚的修补瓦。

瓦当的制作顺序反映了建筑的建设顺序。复瓣莲花纹瓦当多用于塔院建筑。单瓣莲花纹瓦当虽在两座建筑中均有使用,但花瓣为标准椭圆形的类型多用于塔院建筑,花瓣短小、轮廓线与间瓣退化的类型则用于东院建筑。兽面纹瓦当多用于东院建筑。因此,讲堂的重建时间最早,可能在会昌法难结束后旋即开始。灌顶堂(转法轮堂)的重建时间稍晚于前者,单瓣类型的用量多于复瓣类型;建筑的使用时间较长,经历过修缮,兽面纹瓦当集中于此处。

青龙寺在元祐元年(1086年)仍见于记载,张礼《游城南记》注云:“乐游之南,曲江之北,新昌坊有青龙寺。”[22]但9世纪中期以后,盛极一时的密教业已式微。建筑基址与出土瓦件的状况表明,青龙寺在重建时缩小了规模,其后也未能维持。随着时间的推移,讲堂不再修缮,故瓦当样式基本为莲花纹,兽面纹瓦当极少。与此相对,灌顶堂(转法轮堂)的规格较小,更易于维持,且在形制上更符合密教原理,因而得以在一定时期内留存,屋顶所用瓦当则一部分替换为兽面纹样式。

四、结语

青龙寺以讲堂(早期还包括佛塔)为中心建筑,但这种布局模式并非密教特色。典型的密教建筑灌顶堂(转法轮堂)规模较小,建筑材料规格较低。从日本密教寺院的布局演变来看,这一现象可能是密教原理屈从于皇帝、贵族喜好的结果,以塔—佛殿—讲堂为中轴的传统营建模式更占优势。晚唐以后,密教式微,青龙寺规模减小,佛塔消失。重建后的讲堂使用时间可能较短,规格较小且符合密教原理的灌顶堂(转法轮堂)保留时间更长。

由此可见,瓦件所包含的历史信息远远超出类型学的范畴。通过对瓦件的样式、出土位置进行综合分析,与瓦件相关的营建工程及相应历史信息均可得到一定程度的复原。

[1]杨鸿勋.唐长安青龙寺真言密宗殿堂(遗址4)复原研究[C]//建筑考古学论文集.北京:文物出版社,1987:210-233.

[2]出土位置所含信息的丰富程度与遗址地层的扰动程度呈反比。根据考古报告,青龙寺各遗址的地层均遭到了不同程度的扰动,因此单一遗址内的遗物位置已无法传达有效信息。但不同遗址之间的遗物出土情况尚有参考价值,后文分析也展示了其规律性。因此,本文所用“出土位置”指不同遗址之间的遗物出土情况。

[3]中国社会科学院考古研究所.青龙寺与西明寺[M].北京:文物出版社,2015:68-87.

[4]莲花纹瓦当的标本数量并非瓦当个体的真实数量,而是瓦当的最大可能数。青龙寺的莲花纹瓦当多残损,保留至少一个可判断类型的花瓣既算为1件标本,假设所有标本均源于独立的瓦当个体,则标本数量为瓦当的最大可能数。以某类瓦当的花瓣总数除以该类型完整品的标准花瓣数量,可求得该类瓦当的最小可能数。瓦当的真实数量在最大可能数与最小可能数之间。使用最大可能数的统计分析的可信度较低,因此本文不强调标本数量的比例计算。兽面纹瓦当的标本数量为瓦当个体的真实数量。

[5]绝大多数标本保留上缘,亦有少量标本为下缘。由于青龙寺的筒瓦标本较为完整,拼合可能性低,故将上、下缘标本均视为筒瓦个体,进行合并统计,真实数量可能略小于139件。筒瓦制作规整,上、下缘直径基本一致。

[6]同[3]:173.根据报告,西明寺仅出土7件兽面纹瓦当。

[7]《旧唐书·宣宗本纪》:“(会昌六年)五月,左右街功德使奏:准今月五日赦书节文,上都两街旧留四寺外,更添置八所。两所依旧名兴唐寺、保寿寺。六所请改旧名,宝应寺改为资圣寺,青龙寺改为护国寺……”刘昫.旧唐书(第18卷)[M].北京:中华书局,1975:615.

[8]存在3点推论:其一,作为脊瓦使用。由邺城北齐核桃园遗址出土标本可知,凹面保留布纹的板瓦会被纵向截成2~3段,作为脊瓦使用。青龙寺遗址的瓦件收藏中并未见脊瓦这一类标本,究其原因可能在于遗址所出遗物并非完全采集,但布纹板瓦作为脊瓦使用的可能性不能被否定。其二,作为墙根贴瓦使用。由考古报告可知,东院遗址的北院墙墙根残留3处立贴的板瓦,说明墙根部分原有贴瓦,保护墙体免受雨水冲刷破坏。其三,发现于4号遗址的数点布纹板瓦可能为后期的修补瓦。a.中国社会科学院考古研究所,河北省文物研究所邺城考古队.河北临漳县邺城遗址核桃园5号建筑基址发掘简报[J].考古,2018(12):43-60.b.同[3]:36.

[9]同[3]:142-174.

[10] 中国社会科学院考古研究所西安唐城工作队.唐大明宫含元殿遗址1995-1996年发掘报告[J].考古学报,1997(3):341-406.

[11] 中国社会科学院考古研究所,日本奈良文化财研究所联合考古队.唐长安城大明宫太液池遗址发掘简报[J].考古,2003(11):7-26.

[12] 中国社会科学院考古研究所西安唐城队.西安市唐长安城大明宫丹凤门遗址的发掘[J].考古,2006(7):39-49.

[13] 中国社会科学院考古研究所西安唐城工作队.西安市唐长安城大明宫兴安门遗址[J].考古,2014(11):44-53.

[14] 中国社会科学院考古研究所西安唐城工作队.隋仁寿宫唐九成宫37号殿址的发掘[J].考古,1995(12):1083-1099.

[15]同[3]:21,33.

[16]同[1]:212.

[17] 藤井恵介.密教建筑空间论[M].东京:中央公论美术出版,1998:19,50,57.

[18]同[3]:17-26,64.

[19] 释圆仁撰,小野胜年校注.入唐求法巡礼行记校注[M].石家庄:花山文艺出版社,1992:477.

[20] 佐川正敏.中国の瓦と飛鳥時代の瓦[C]//古代瓦研究奈良:奈良文化财研究所,2000:303-313.

[21] 陈良伟.洛阳出土隋唐至北宋瓦当的类型学研究[J].考古学报,2003(3):347-372.

[22] 张礼撰,史念海等校注.游城南记校注[M].西安:三秦出版社,2003:43.