生态修复刑事司法判决样态实证分析

2020-09-27魏红邓小勇

魏红 邓小勇

摘 要:生态修复是环境资源犯罪实现恢复性司法的有效手段之一。在西南地区的清水江流域环境资源犯罪生态修复司法实践中,呈现出犯罪数量总体增长、类型相对集中,司法修复措施种类众多以及刑事处罚轻缓等特征。生态修复司法样态主要包括“从轻处罚”“判决命令”和“附带民事公益诉讼”三种,在优势发挥的同时,亦面临法律性质不统一、适用范围不清晰、责任大小不合理以及监督机制不完善等问题。由于生态修复从恢复性司法理念出发,契合生态环境修复和维持的内在需求并有助于积极预防环境资源犯罪。因此,明确生态修复措施适用范围、确立合理修复责任并构建多重监督模式,坚持行为责任与经济责任并重,必将有助于清水江流域生态环境的恢复和保护。

关键词:生态修复;破坏环境资源犯罪;清水江流域;实证分析

中图分类号:DF468/DF622 文献标识码:A 文章编号:1000-5099(2020)05-0104-13

Abstract:Ecological restoration is one of the effective means to realize restorative justice in environmental resource crime. The judicial practices of ecological restoration of environmental resource crimes in the Qingshuijiang area in southwestern China has shown the characteristics of an overall increase in the number, a relatively concentrated type, a wide variety of judicial restoration measures, and less severe criminal penalties. The judicial style of ecological restoration mainly includes “less punishment”, “judgment order” and “incidental civil public interest litigation”. While exerting its advantages, it also faces problems such as inconsistent legal nature, unclear scope of application, unreasonable liability, imperfect supervision mechanism. Since ecological restoration starts from the concept of restorative justice, it meets the inherent needs of ecological environment restoration and maintenance, and helps actively prevent environmental resource crimes. Therefore, clarifying the scope of application of ecological restoration measures, establishing reasonable restoration responsibilities, and constructing multiple supervision models, and insisting on equal emphasis on behavioral and economic responsibilities, will surely contribute to the restoration and protection of the ecological environment in the Qingshuijiang area.

Key words:Ecological Restoration; Crime of Destroying Environmental Resources; Qingshuijiang Area; Empirical Analysis

在黨的“十八大”将生态文明建设纳入“五位一体”总布局背景下,各级司法、行政机关积极探索生态环境保护的改革与创新, 2015 年国务院确立贵州、重庆等七个省份作为生态环境损害赔偿制度改革试点区域并取得积极成效。但环境问题非一日之功能解决, 如2018年《环境公报》显示全国七大流域水质仍处于堪忧状况。

清水江是贵州第二大河,两岸自古以来多为“从林茂密,古木阴稠,虎豹剧为巢,日月穿不透的”深山菁野 [1],不仅林木葱郁,物种繁多,而且特殊的变质岩土壤使得清水江流域成为西南地区农林牧业发展的摇篮之一。然而,近年来该流域生态保护情况堪忧,破坏环境资源犯罪时有发生。如果该流域自然生态环境遭受毁坏,就会对下游广大区域产生根源性和毁灭性的影响。由于生态修复是环境资源被破坏后恢复的最有效手段之一,所以,本文以清水江流域 本文所指的清水江流域主要指黔东南苗族侗族自治州境内的区域,未包括湖南境内段。包括都匀市,丹寨县、贵定县、黄平县、剑河县、锦屏县、凯里市、雷山县、黎平县、麻江县、榕江县、施秉县、三穗县、台江县、天柱县、镇远县所在区域。破坏环境资源保护罪惩治司法实践为例,对该流域当前生态修复刑事司法实践中所呈现问题进行梳理,为清水江流域生态环境恢复和保护提出积极性建议。

一、问题缘起

人类与自然的关系经历了人类中心主义向生态中心主义的转变,也促使生态环境修复、维持理念逐步为学界接纳、认可,并由此推动了恢复性司法在环境资源犯罪中的积极实践。在生态修复理念指引下,国外司法实践对环境资源犯罪的惩治逐渐实现从严厉刑罚制裁到恢复性处罚的转变,正如著名环境问题专家Walters教授发现,从上世纪80年代开始,澳大利亚新南威尔士州土地与环境法院对环境资源犯罪的惩处,逐渐由刑事制裁转为优先考虑使用调解、仲裁和创新生态修复判决等恢复性处罚措施[2]。显然,司法实践发展逐步肯定了生态修复在环境资源犯罪中的重要地位。

虽然生态修复是环境资源犯罪中实现恢复性司法最为有效的手段 [3]135,但目前刑事领域内有关生态修复司法判决的研究成果并不很多 截止至 2020 年1月31日,本文在中国社会科学索引中,以生态修复,恢复性司法作为关键词,经筛选后关于刑事领域内的文献共11篇。,已有研究主要集中在以下三方面:一是基础理论探讨,侧重于从价值理念角度分析生态修复在刑事领域适用的必然性与合理性,认为生态修复适用于环境资源犯罪符合预防和惩治环境资源犯罪的目的,且契合生态伦理和刑法的谦抑性理念 [4];二是对某一类具体生态修复措施研究,以小见大分析生态修复面临的法律困境和实践难题,学者从“补植复绿”出发探讨生态修复的法律性质、适用范围以及对其的监督问题 [5]102-110;三是运用实证手段研究环境资源犯罪生态修复司法实践问题,学者通过典型案例判决对生态修复的特征及问题进行梳理,并认为生态修复应明确规定为非刑罚处理方法以避免生态修复法源依据不足的实践难题[3]145。以上三种研究思路采取从规范层面到典型案例,全面对生态修复司法实践创新判决进行解释、构建能够实现逻辑上的自洽 [6]。但是,在实证研究中由于典型案例数量较小以及缺乏对实务问题的具体考察,一定程度上形成对法律运行过程中部分问题的曲解,以至延缓法律实施效果向良好方向发展的及时反馈。因此,本文采取对清水江流域近五年有关环境资源犯罪生态修复司法裁判情况,进行实证考察和分析不失为一种较为可行的方法。

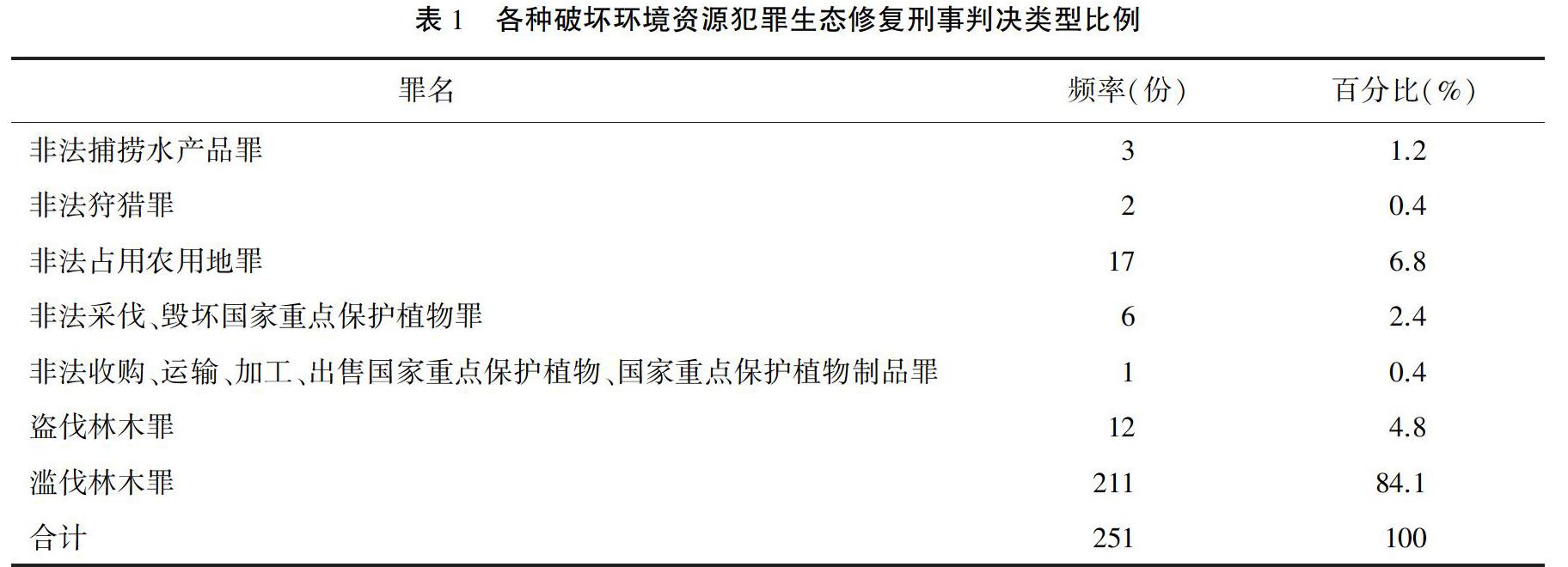

本文选择阿尔法(Alpha)案例数据库中,我国清水江流域各县、市2015 —2019年有关破坏环境资源保护罪中所有犯罪刑事判决中采取生态修复措施的一审、二审生效判决,共计251份裁判文书 本文在阿尔法(Alpha) 案例库进行检索共收到1 247份司法裁判文书,筛选出未采取生态修复措施并剔除重复的裁判文书,余下有效样本251份,其中涉案被告人361名。为研究对象,对清水江流域破坏环境资源犯罪生态修复的司法适用状况进行梳理,以期发现问题并提出积极性建议。

二、清水江流域生态修复刑事司法判决特征及模式分类

通过梳理司法裁判文书发现,清水江流域破坏环境资源犯罪生态修复司法样态呈现出其不同的特征和模式类型,具体如下:

(一)刑事司法判决特征

第一,采取生态修复措施的案件数量总体呈增长趋势。在本文所收集的采取生态修复措施的251份破坏环境资源犯罪裁判文书中,发现从2015年28件上升到2019年57件,增幅达103.4%, 五年平均增幅率也高达79.18%。因此,近年来清水江流域刑事裁判中采取生态修复措施案件数量总体持续增长。

第二,采取生态修复的刑事裁判类型主要集中于盗伐、滥伐林木和占用农用土地类犯罪。据本文对清水江流域破坏环境资源犯罪案件分析發现,采取生态修复措施案件绝大部分集中于盗伐林木罪、滥伐林木罪和非法占用农用地罪案件,这三种案件占到全部采取生态修复案件总数的95.6%。而这一突出特点与清水江流域茂繁的森林资源息息相关。据官方数据,2019年黔东南苗族侗族自治州森林覆盖率高达67.37%,高居贵州省第一数据来源:2019年黔东南苗族侗族自治州人民政府工作报告[EB/OL].[2019-02-11].http://www.qdnzjw.gov.cn/content/24782. 。因此,清水江流域繁盛的森林资源使得生态修复措施在该流域的适用更为突出和重要。

第三,生态修复措施种类众多、灵活多样。在司法实践中,清水江流域基层人民法院创设灵活多样的生态修复措施,主要包括四类:一是指明行为方式类,即由司法机关在判决前或判决时直接要求被告人采取具体的生态修复行为方式。如在杨某华、方某连等非法捕捞水产品一案中,黔西南布依族苗族自治州中级人民法院要求被告人购买鱼苗投放 杨正华、方玉连等非法捕捞水产品案,贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院(2019)黔23刑终222号刑事判决书。;二是经济补偿类,由司法机关命令被告人向指定组织或机构支付特定金额用于恢复或改善环境。如缴纳生态损失恢复费 如在韦学武滥伐林木案(榕江县人民法院 (2019)黔2 632刑初53号刑事判决书)中,被告人与榕江县森林公安局签了生态损失恢复协议,缴纳18 694元的生态损失恢复费。生态补偿金 如在喻晓玲非法占用农用地案(天柱县人民法院(2019)黔2 627刑初20号刑事判决书)中,案发后被告人喻晓玲签订生态补偿协议,缴纳生态补偿金10 503元。生态损失补偿费 如在朱老林盗伐林木案(榕江县人民法院(2017)黔2 632刑初95号刑事判决书)中,由于被告人朱老林所盗伐林木已经用于建房无法返还,被告人主动与八开乡人民政府达成赔偿协议,缴付林木生态损失补偿费4 000元。和赔偿国家经济损失 如吴必海滥伐林木案(黎平县人民法院(2018)黔2 631刑初215号刑事判决书)中,在案件判决前被告人到黎平县森林公安局缴纳木材损失赔偿款18 905.60元。等形式;三是签订生态修复协议书类,由环境主管部门与违法者签订生态修复协议。如在施秉县审

理的非法占用农用地案中,被告人邓某积极与当地林业部门签订补植复绿协议,并缴纳保证金 邓琦非法占用农用地案, 施秉县人民法院(2017)黔2 623刑初90号刑事判决书。;四是履行看护义务类,由司法机关责令违法者履行生态看护义务。如在剑河县审理的陈某明滥伐林木案中,法院判决被告人自判决生效之日起一年内补种树苗,并负责管护成林 陈光明滥伐林木案,剑河县人民法院(2018)黔2 629刑初28号刑事判决书。。上述形式多样生态修复措施分别适用于不同的案件和被告人具体情况,具有较强的灵活性与适应性。尤其是第四种以履行特定行为方式,一定程度上可通过要求履行劳役义务减轻被告人的经济补偿负担,在经济欠发达地区,对于大多数情况下缺乏经济赔偿能力的被告人而言,不失为一种灵活有效的生态修复办法。

第四,刑罚处罚轻缓化。在本文对251件破坏环境资源犯罪中361名被告人判处刑罚类型分析,发现被判处管制、拘役的84人(占犯罪人总数的23.4%),定罪免除处罚的5人(占犯罪人总数的1.4%);被判处有期徒刑的共272人(占犯罪人总数的75.3%),所有犯罪人中被判处缓刑282人,占总数78.1%。被告人中被判处缓刑比例偏高,有利于被告人履行生态修复义务,实现惩罚和生态修复之间的平衡。

(二)生态修复刑事司法判决模式

从本文收集的清水江流域破坏环境资源犯罪案例发现,当前司法实务部门并未就生态修复的判决模式形成统一规范,而是一般情况下依据被告人实际履行生态修复义务情况和执行司法裁判难易程度,分别采取以下三种不同裁判模式:

1.从轻处罚模式

此种模式是被告人在法院判决前已经全部或部分履行完毕生态修复义务,法院据此酌情对被告人予以从轻处罚的情形。司法实践中将被告人判决前已经履行生态修复义务情况,作为酌定情节予以考量,在量刑上予以一定程度从轻处罚。该模式又可分为实际履行和承诺履行生态修复义务两种情况。如在杨某杰、黄某龙非法捕捞水产品一案中,二被告人案发后与榕江县渔政监督管理站签订生态损失补偿协议,自愿在其破坏生态的水域投放鱼苗,修复破坏的水产资源,法院酌情对其从轻处罚 杨思杰、黄江龙非法捕捞水产品案,榕江县人民法院(2019)黔2 632刑初98号刑事判决书。,属于实际履行生态修复义务模式;而后者承诺履行生态修复义务包括为书面或口头两种形式。如在吴某滥伐林木案中,被告人在案发后通过签订植树造林承诺书获得从轻处罚的判决 吴康滥伐林木案,黎平县人民法院(2018)黔2 631刑初61号刑事判决书。。若在案发时被告人以口头形式承诺履行生态修复义务,则法院在判决中将此口头承诺内容予以明确要求以确保承诺实行如吴志勇滥伐林木案中,案发后被告并承诺通过植树造林减轻罪责,法院依法对其予以从轻处罚,同时在判决中明确,责令被告人吴志勇自本判决生效之日起一年内在其责任荒山、荒地内营造杉木林500株,由林业部门验收合格后书面报告本院,并负责管护成林。参见:剑河县人民法院(2019)黔2 629刑初41号刑事判决书。 。

2.判决命令模式

判决命令模式是指法官直接将生态修复的具体内容纳入刑事判决中。该模式根据有无监督机构监督履行,分为非监督式和监督式两种模式。非监督判决命令模式,如龙某明非法捕捞水产品一案,锦屏县人民法院直接判决被告人龙某明在本地阿傲溪内流放成鱼53.4公斤,幼鱼2.2万尾 龙某明非法捕捞水产品案,锦屏县人民法院(2019)黔2 628刑初98号刑事判决书。;在张某礼滥伐林木案一案中,在被告人在审判阶段向剑河县人民法院自愿承诺在剑河县国有林场的“公某”林场山场内种植杉木1 000株,并负责管护成林 張学礼、张有权盗伐林木滥伐林木案,剑河县人民法院(2017)黔2 629刑初31号刑事判决书。,属于监督判决命令模式。

3.附带民事公益诉讼模式

此种模式是由人民检察院作为刑事附带民事公益诉讼起诉人,在附带民事公益诉讼中要求被告人履行一定的生态修复义务。如在韦某杰非法采伐、毁坏国家重点保护植物一案中,镇远县人民检察院提起公

益诉讼,要求被告人赔偿生态修复费用,并由检察院组织实施补植复绿工作 韦天杰非法采伐、毁坏国家重点保护植物案,镇远县人民法院(2019)黔2 625刑初25号刑事判决书。,体现了对生态环境公共利益的属性的认可。

三、清水江流域生态修复刑事司法中存在问题

法院通过司法判决破坏环境资源犯罪被告人采取生态修复措施,具有挽救一个人、教育一群人、恢复一片绿的“三赢”效果,有利于生态环境恢复,取得了良好的积极效果。但是,由于生态修复措施司法适用处于探索阶段,司法实践中仍存在大量问题与障碍,如生态修复措施法律性质认识不统一、适用范围不清晰、确定生态修复责任依据不明确,以及缺乏有效监督等问题都有待于思考和解决。

(一)生态修复措施法律性质不统一

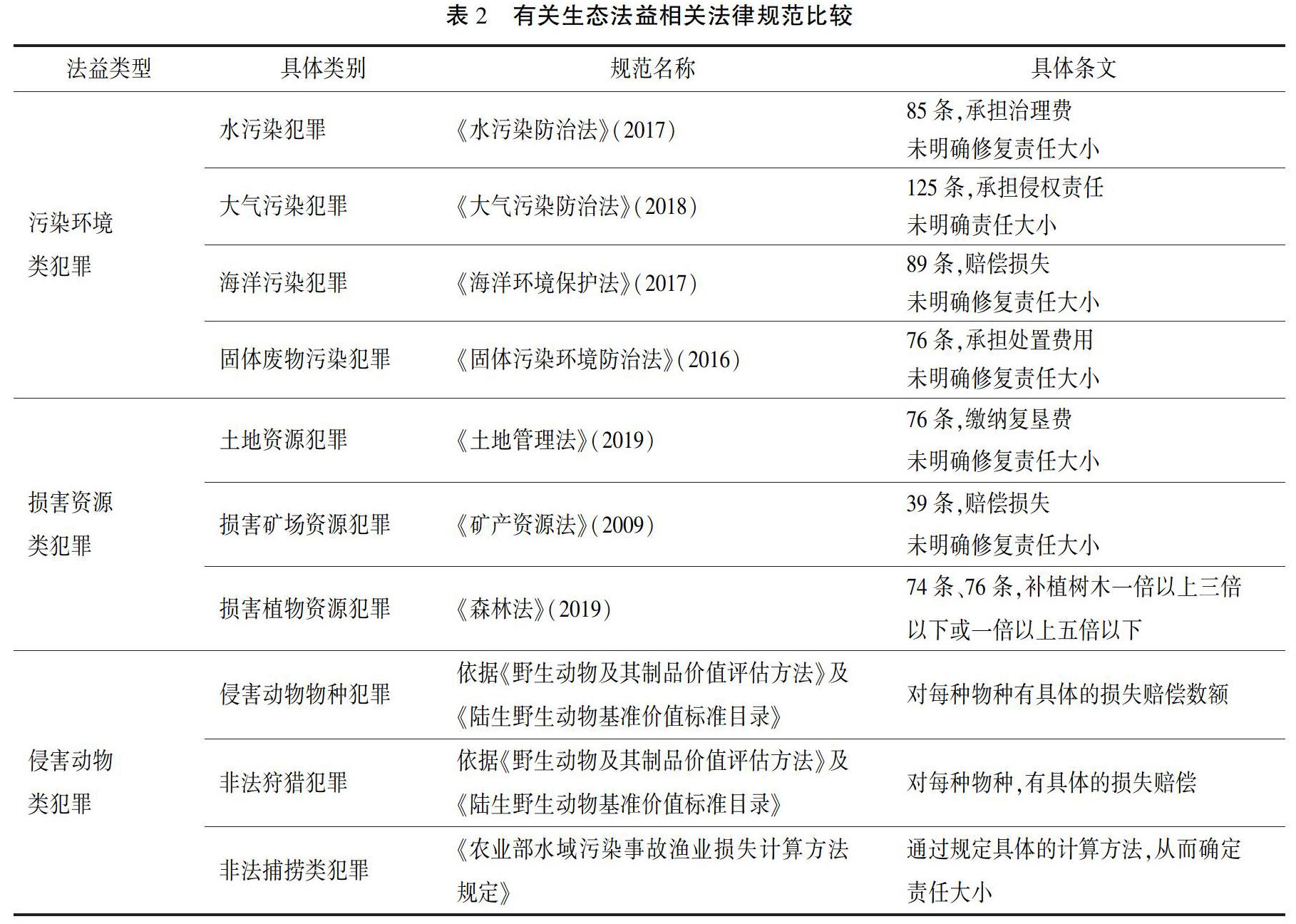

关于生态修复法律性质学界认识不一,有观点认为生态修复是刑事责任实现方式的一种非刑罚处罚方法,依据在于《刑法》第36条规定“判处赔偿经济损失”和第37条规定“责令赔偿损失”条款中就蕴含了生态修复内容,因此,生态修复应属于非刑罚处罚方法中的民事性制裁措施 以下学者将生态修复理解为非刑罚处罚方法中的民事性制裁措施,如蒋兰香教授在论文《生态修复的刑事判决样态研究》、余德厚和任洪涛教授在论文《环境审判非刑罚处罚措施的生成及完善路径》、王树义教授在著作《环境与自然资源法学案例教程》中都持此种观点。。也有观点认为,虽然生态修复的内涵和外延与恢复原状民事责任存在不同之处,但是,恢复原状经过改造、调适和发展,能够契合生态修复,因此认为二者属于相同的性质 [7]。而在司法实践中,法官对生态修复的法律性质亦存在不同的认识,既有将生态修复措施理解为民事责任的。如在汪某某非法狩猎一案中,雷山县人民法院依据《民法总则》179条第1款、《侵权责任法》第3条、第6条适用生态修复措施,此案判决实质上将生态修复视为一种民事责任 汪某发非法狩猎案,雷山县人民法院(2019)黔2 634刑初5号刑事判决书。;亦有法院将生态修复措施视为酌定量刑情予以适用,如莫某建材有限责任公司非法占用农用地一案中,被告单位天柱县渡马乡民鑫建材有限责任公司以及责任人罗某南积极对被破坏林地补植复绿,天柱县人民法院据此酌定从轻处罚,最终判处被告单位罚金人民币一万元,被告人有期徒刑一年,缓刑二年,并处罚金人民币五千元 天柱县渡马乡民鑫建材有限责任公司非法占用农用地案,天柱县人民法院(2018)黔2 627刑初122号刑事判决书。。由此可知,不论是学界还是司法实务部门对生态修复法律性质并未形成一致认识,也缺乏相应明确法律规定,导致了司法实践中生态修复法律适用的混乱与争议。

在判决判项模式中,对于非监督式判决命令模式存在轻处罚模式类似的监督局限性问题。而对于监督式判决命令模式,虽然法院在判决中会委托相应的环境职能部门执行监督,但是,依据《刑事诉讼法》276条规定人民检察院才拥有执行监督权,而行政机关仅能协助法院执行生效判决 参见:中央纪律检查委员会、中央组织部、中央宣传部等《关于建立和完善执行联动机制若干问题的意见》第二十条:“有关部门收到协助执行通知书或司法建议函后,应当在法定职责范围内协助采取执行联动措施。有关协助执行部门不应对生效法律文书和协助执行通知书、司法建议函等进行实体审查。对人民法院请求采取的执行联动措施有异议的,可以向人民法院提出审查建议,但不应当拒绝采取相应措施。”,这意味着相关环境职能部门并无司法执行监督的义务 [10],这在一定程度上会抑制行政机关监督执行生态修复措施的积极主动性。导致有法律依据的监督机关没有监督能力,有监督能力的机关却又行权无据的窘境。

附带民事公益诉讼模式中,通过公益诉讼要求被告人履行修复义务,虽然可以避免从轻处罚模式下法院面临案件超期的风险,但仍存在被告人怠于履行民事义务限制,间接限制法院积极主动适用生态修复措施的问题。而且在该模式下,将生态修复措施置于检察院提起的公益诉讼訴求中,这无疑也会限制法院灵活适用生态修复措施。与此同时,司法实践中大量判决由于缺乏明确生态修复验收标准、监督主体的要求,难以避免被告人消极履行义务情况发生,必然影响生态修复实际效果,最终也会反向影响司法实务部门适用生态修复措施。

四、破坏环境资源犯罪中生态修复法律性质及司法价值认识

(一)生态修复宜作为法定量刑情节

前文已述,在当前学界与司法实务部门对生态修复法律性质存在不同认识和争议。首先,在司法裁判中普遍要求采取赔偿经济损失实现生态修复的背景下,较为典型观点认为生态修复措施属于非刑罚处罚方法中的民事制裁措施,对此本文有不同看法。由于非刑罚处罚方法限定在《刑法》第36条内容中,并不包括《刑法》第37条所规定的“责令赔偿损失”。这是因为适用第37条是以免予刑事处罚为前提,“责令赔偿损失”措施在成为民事责任承担方式同时,也成为刑事责任实现的另一种形式,而法院依职权“责令赔偿损失”是司法主动性的表现。与此不同,《刑法》第36条适用是以犯罪行为人应受刑罚处罚为前提,而且“赔偿经济损失”是通过刑事附带民事诉讼的方式向法院提起 [11],并且“赔偿经济损失”实际履行情况也成为酌定量刑情节影响犯罪人刑罚轻重 [12],体现的是司法的被动性。而以免予刑事处罚为适用前提的第37条中的“责令赔偿损失”,根本不具有量刑情节的功能。正如张明楷教授所言非刑罚处罚方法不包括《刑法》第36条规定的“判处赔偿经济损失”,而第37条只有在《刑法》规定了具体的免除刑罚情节时才有适用空间 [13]。因此,《刑法》第36条与37条性质截然不同,赔偿经济损失的生态修复不属于非刑罚处罚方法中的民事性制裁措施。

其次,将生态修复措施认定为类似于民事责任中恢复原状的观点,亦有值得反思之处。原因在于,从环境科学认识角度出发,对生态修复的内涵可以理解为:通过外界力量利用生态系统的自组织和自调节能力使受损生态系统得到恢复、重建或改建 [14],藉此可以理解为生态修复的救济对象是环境资源的生态功能价值,而这是属于公共利益范畴,有别于民事责任中的私益范畴。而民事责任中的恢复原状,旨在使受侵害之权利法益得以恢复其原貌,如同损害事实未曾发生者然 [15]。而环境损害事实发生具有危害后果或影响不可逆转这一显著特征,任何措施也难以使其达到未曾发生的原貌状态。因而,将生态修复措施视为民事责任中的恢复原状不符合环境损害客观特征。

第三种观点,将生态修复措施理解为刑罚酌定量刑情节,此种认识虽然当前具有一定司法普遍性,但是在司法适用依据上存在不足。从2019年最高人民检察院公布的检察机关适用认罪认罚典型案例——丰某某盗伐林木一案来看,检察机关将“补植复绿”认为是“认罚”的重要检验标准,只有补种树木成活了“认罪认罚”中的“认罚”标准才算达到。由此可见,检察机关将生态修复措施视为“认罚”的重要内容。由于“认罚”具体表现为犯罪人愿意接受刑罚处罚、积极赔偿被害人损失、主动退赃退赔、预交罚金等积极主动客观行为表现,“认罪认罚”成为判断犯罪人主观恶性和人身危险性的重要标准之一 [16]。但在我国最高人民法院的量刑指导意见中,有关常见法定量刑情节的规定包括自首、坦白和当庭自愿认罪,而以上三种情形均含有“认罪”表现却未涉及“认罚”的规定。

鉴于司法指导性案例中已将生态修复措施视为“认罚”的重要内容,必须尽快明确其法律性质和适用依据,才可避免生态修复措施司法适用法源依据不明这一法律困境。犯罪实质在于侵害法益,而刑法目的却是保护法益 [17],而法益保护有两层含义:一是施以刑罚对犯罪者予以惩罚;二是采取措施对已受损法益施行弥补。由于生态修复是在犯罪行为完成以后,要求犯罪人或第三人采取一定措施以促使遭受侵害的环境法益得以恢复或弥补,本质上就是一种恢复法益的行为,与法益保护第二层含义相吻合。因此,本文认为将生态修复措施作为法定量刑情节具有理论和正当化依据,原因在于:

首先,将生态修复作为法定量刑情节符合恢复性司法要求。修复和维持生态环境系统平衡已成为当今社会普遍共识,这亦恢复性司法应有之意。在刑事犯罪中,首要的不正义是被害人遭受了损失和伤害,故对损害和伤害的弥补理应属于实现正义的范畴 [18] 。 而在环境资源犯罪中,通过生态修复行为对受损生态法益予以恢复或弥补,补偿被害人所受损害,恢复犯罪人和受害人之间的平衡状态不仅优于惩罚性报应,也是实现正义的重要方式。因此,生态修复成为法定量刑情节有利于恢复性司法实现。

其次,符合从宽处罚的正当性要求。量刑应在罪责刑相适应原则基础上考查犯罪人的再犯可能性,若刑罚施行效果难以限制再犯,就会使得刑罚预防犯罪目的落空。因此,犯罪人人身危险性高低则是量刑时必须考虑的重要因素,而较低的人身危险性也成为从宽处罚犯罪的理由 [19]。由于生态修复措施契合恢复性司法理念,恢复性司法更为关注被害人权益,鼓励犯罪人通过积极承担责任,以恢复损害与和解为目标最大限度地消除犯罪所带来的耻辱感 [20]。因此,犯罪人愿意实施生态修复措施,也意味着他有修复损害法益的意图,这是悔罪的表现,可作为人身危险性降低的判断依据。所以,将生态修复作为法定量刑情节予以从宽处罚具有正当性基础。

(二)部分结果严重型破坏环境资源犯罪也可纳入生态修复范围

如前文所述,对生态修复措施的适用范围存在三种不同观点:肯定论、否点论和中间观点。本文不赞成否定论和中間论从重刑主义理念出发并认为严重的犯罪后果具有不可修复性,因而否定生态修复措施能够适用于环境资源犯罪中的观点。因为从恢复性司法三种主流恢复性程序 三种主流恢复性程序分别指:被害人—加害人调解程序,会议程序以及圈模式。发展趋势看,适用范围都从最初的轻微犯罪逐渐增加到犯罪后果严重的犯罪 [21]。因此,没有必要将生态修复措施的适用范围仅限制于轻罪范围。但是,对于肯定论认为生态修复措施适用完全不必考虑环境损害结果的看法,亦有不妥。因为生态修复的实质在于修复、维护生态系统的稳定性和平衡性,要求生态损害必须具有可修复性 [9]133。所以,一方面弃严重的环境犯罪危害于不顾有悖恢复性司法初衷;另一方面,即使面临较为严重的环境犯罪危害后果(但不包括危害后果特别严重的犯罪),亦可采取异地修复、间接修复等多种方案,最终修复、恢复生态系统的平衡和稳定即可。因此,生态修复措施从恢复性司法理念适用于部分结果严重型的环境资源犯罪也具有一定的合理性。

(三)合理的生态修复责任有利于积极预防

刑罚的目的不是为惩罚而惩罚,而更重要在于事前预防。正如周光权教授认为:“积极一般预防论的主旨是通过指导公众的行为,确立公众对于规范的认同、尊重进而预防犯罪 [22]。因此,刑罚的目的不仅仅是通过威慑预防犯罪,而要凸显规范的意义从而强化公民对法律忠诚的价值信念,实现公民辨认和遵循社会基本准则的意识。从某一层面而言,生态修复责任的大小也是多方利益博弈的结果(包括犯罪人、监管部门和社会大众) [23],显然纯粹的技术方案并不能协调各方利益。而司法权却能通过法律适用使受损的正义得到矫正,并且基于司法中立性要求,司法权必须对不同利益方及其价值诉求予以平等对待和保护。为避免过度追求实现生态修复目标而要求犯罪人承担极端的功利主义责任,必须确立合理生态修复责任以保证对不同利益主体的平等保护。只有如此,司法权所获得的效果才会基于符合人类的价值判断标准而被认为是有效的[24],不仅通过生态修复责任履行避免了过于倚重刑罚的威慑功能,还能够维护公众对刑法规范的预期,从而自觉信奉与遵守法律。因此,确立合理的生态修复责任利于积极预防的实现。

(四)国家机关主导生态修复监督符合社会正义要求

在《最高人民法院关于审理生态环境损害赔偿案件的若干规定(试行)》第1条中提出了由政府主导保护生态环境的模式。对此,有学者认为可以通过生态修复的市场化模式对进行生态环境保护,并主张由具备修复能力的第三方机构施行生态修复 [25]63。本文认为此种观点在当前环境下值得斟酌,是因为在当今环境资源产权难以明晰的情况下,市场机制的自发调节作用无法对人类破坏环境的行为进行有效遏制。与此同时,由于生态环境是典型的公共性利益或物品,其典型特征就是不具有排他性和竞争性 [26]。由于环境资源具有共享性,任何个体对环境资源的利用都不会阻碍他人利用,任何个体对环境资源的消费,其边际成本都趋近于零。因而,人们很难对破坏环境的负外部性行为形成一致性制止意见,且缺乏共创正外部效益的集体行动 负外部性问题是指某主体经济活动给社会上其他人带来危害,但自身却并不为此而支出相应成本,破坏环境问题就是典型的负外部性问题。,由此放任破坏环境行为发生。而生态环境承载力的有限性与人类不断消耗环境资源欲望的无限性间的矛盾不具有调和性,现阶段对环境的强制性保护往往只能仰仗国家政府履行行政管理职能。在法治国理念下,国家对社会治理逐渐从保障个人自由转向社会公平,包括采取适当措施担负对公民生存环境照顾义务,以实现社会正义要求 [27]。由于生态环境是人类生存发展必不可少条件,自然资源的有限性以及被环境危害的不可逆性决定了环境保护涉及到每个人切身利益。而生态修复市场化由于具有逐利性特征而不能胜任社会正义的要求。与之相反,由国家主导生态修复监督,却可基于职能性、权威性而实现社会正义。

五、清水江流域生态修复推进建议

综上所述,生态修复适用于破坏环境资源犯罪不仅有正当性、合理性,而且还具备弥补生态损害和犯罪预防双重功能。因此,针对当前清水江流域生态修复司法实践中存在的问题,通过明晰法律界定、确定合理责任以及强化监督管理,必将有益于清水江流域生态环境资源保护的推进和发展。

(一)明晰生态修复适用范围

根据本文调查清水江流域破坏环境资源犯罪司法实际情况,当前采取生态修复措施案件中被告人被判处三年以下有期徒刑的案件所占比例高达99.7%,对生态修复适用于犯罪后果不严重的案件基本不存在争议。关键在于如何把握部分犯罪后果严重的破坏环境资源犯罪适用范围的问题。在前文中已述,严重的环境犯罪不应全部被排除在生态修复适用范围之外,对部分符合恢复性司法初衷、具有生态可修复性的严重破坏环境资源犯罪仍然可以适用生态修复措施。从结果本位主义环境立法观出发,环境犯罪认定中将行为人违反或多次违反环境管理行政法规作为考量犯罪人主观恶性的重要因素,也是造成特别严重危害后果的前提要件。由于环境法益表现为抽象的生态系统的完整性和可持续性 [28], 而具有多次违反环境管理法规行为的破坏生态环境资源犯罪,对生态系统的破坏往往不是偶然或一次行为所致,而是长期、多次、重复累积的结果。对于这类犯罪,一方面说明犯罪人大多具有较大主观恶性,为避免过度依赖“赔偿减刑”以至犯罪人将破坏环境的外部性成本内部化而逃脱法律的严惩;另一方面,部分环境犯罪由于具有长期、多次、累积的行为特性,往往严重危害生态环境,生态修复可能性与可行性不大(或者修复工程过于宏大不适宜犯罪人个体修复措施实施)而不具备实施生态修复措施的条件。因此,在司法实务部门适用生态修复措施考量中,建议明确规定,对于因多次违反环境管理法规而导致特别严重破坏环境后果出现的破坏环境资源犯罪,原则上不能适用生态修复措施。同时,犯罪行为依据《刑法》或相关司法解释被认定为情节特别严重,数量特别巨大以及后果特别严重三种情况,不符合恢复性司法初衷也应排除在生态修复措施适用范围之外。

(二)合理确定生态修复责任

合理的生态修复责任符合积极预防的内在要求也有助于公平正义的实现,为确保司法实践中更好地体现生态正义,在确立态生态修复责任时建议从以下两方面着手:

1.确立合理的生态修复方案

鉴于清水江流域破坏环境资源犯罪主要集中在破坏土地、林木类资源犯罪中,而上述资源要素在生态环境中主要起着提供基础生态系统服务的作用。因此,建议司法实务部分在确定生态修复方案时,以《环境损害鉴定评估推荐方法(第 II 版)》(下称《评估方法》)确定的“服务等值分析方法” 服务等值分析方法是将环境的损益以生态系统服务为单位来表征,通过建立环境污染或生态破坏所致生态系统服务损失的折现量与恢复行动所恢复生态系统服务的折现量之间的等量关系来确定生态恢复的规模。服务等值分析方法的常用单位包括生境面积、服务恢复的百分比等。为参考依据,此《评估方法》以生境面积、生态系统服务恢复百分比为鉴定评估标准,适用于破坏土地、林木资料类环境犯罪的生态修复责任的确定较为恰当。如在2012年中华环保联合会诉无锡市蠡湖惠山景区管理委员会环境污染一案中,法院认为惠山景区管委会私自改变林地用途破坏生态环境,但是由于被改变用途后林地已纳入国家规划范围,涉及社会公共利益不宜直接恢复原状,法院在考虑了原有生态容量水平基础上,确认采取恢复环境生态容量的异地生态修复方案 中华环保联合会诉无锡市蠡湖惠山景区管理委员会环境污染责任纠纷案,江苏省无锡市滨湖区人民法院(2012)锡滨环民初字第0002号。本文之所以选取以此民事案件进行说明,在于生态修复措施适用中大量出现司法机关对环境职能部门做出的环境修复方案几乎通盘接受,而在判决中对采纳理由却说明不充分的情况。。此案中,法院根据林木被损坏导致生态系统服务损失的折现量,与在异地进行造林复绿的折现量之间的对比关系,最终确定生态修复法案。

2.考虑生态修复技术可行性与被告人经济偿付能力

目前我国生态修复范围主要集中与水体、矿山和土壤修复等领域,整个市场结构比较分散 [25]64,难以保证不同类型的破坏环境资源犯罪能够直接找到适合的生态修复方案。而在《评估方法》中,对生态修复方案的定性筛选明确了生态修复技术可行性要求,不仅要求生态修复方案应该有较高的成功率而且在技术上可行。因此,司法实务部门在审查生态修复方案时,不仅要考虑修复技术的成熟性避免將技术风险转嫁给被告人,也需考虑其经济承受力,避免被告人承受罚金、赔偿经济损失和生态修复等多重经济制裁,也是公平正义原则的要求。故本文认为,司法实践中不建议将罚金与生态修复、赔偿经济损失并处,建议采取主刑与罚金,或主刑与生态修复、赔偿经济损失,或主刑与赔偿经济损失(此种模式在生态修复不可实现时或被告人实施生态修复难度较大时适用)的裁判模式。

(三)完善生态修复执行监督

对生态修复执行的有效监督是确保生态环境能得到有效修复和保护的重要手段。因此,在选择生态修复司法模式时就必须考虑此种模式是否有利于对生态修复措施执行情况的监督。

本文根据对清水江流域生态修复司法案例分析认为,通过进一步完善判决命令模式可以强化对生态修复措施执行情况的监督。如前文所述,清水江流域生态修复三种刑事司法模式中,从轻处罚模式主要面临着复杂、耗时的生态修复工程所引发的审理期限问题。同时,由于清水江流域破坏环境资源犯罪中侵害土地、林木资源类犯罪偏多,此模式往往以被告人补植复绿树木或面积达到判决标准为依据,而忽视了对林木的后期养护管理工作。针对前一个问题可以采取被告人与环保职能部门(或第三方机构)就复杂生态修复工程达成协议,然后通过判决命令模式将协议内容明确于司法判决中,以避免因履行时间而影响司法审限。对于后者,根据林业资源复垦一般需要经历三个阶段:第一是实验阶段,研究不同林木特性进行系统绿化并总结经验;第二为综合种植阶段,筛选出生长好的植物种类进行大面积种植试验(包括增加土壤肥力、追肥和及时管理等内容);第三阶段为林木多样化和分期种植阶段,合理安排种植生命力强的树木或农作物。因此,建议判决命令模式中将林木资源生长恢复三个阶段的护林责任明确其中。

而附带民事公益诉讼模式主要面临法院适用生态修复主动性不足和修复效果监督弱化的问题。据国外司法实践经验,由于生态修复是一种创新的司法保护机制 [29],法院在采取生态修复措施时尤为需要灵活性运用。而判决命令模式下法官灵活运用生态修复的选择空间相对较大,法院判决可以不必受制于检察院附带民事公益的诉求,能够彰显司法主动性并促进生态修复的司法创新性运用。因而国外较为普遍采用判决命令模式 [30]。

为了强化监督生态修复措施执行,需要进一步完善我国的判决命令模式,坚持行为责任与经济责任并重,并根据生态修复措施不同类型特点建立多种监督形式。

1.坚持行为责任与经济责任并重

在本文调查的清水江流域生态修复司法案例中,由于该地区破坏环境资源犯罪被告人大多数是当地农民,经济赔偿能力相对低下。因此,本地区被告人履行相应的生态修复行为责任的案件占到生态修复案件总数的40.2%。与此同时,对于涉及系统性的生态修复工程,被告人囿于专业技术的限制和修复时间较长而力不从心,因此,通过环境职能部门或者第三方专业机构承担生态修复的义务,由被告人承担一定经济补偿不失为一种可行的做法。故而,结合清水江流域司法实际情况,建议在情节轻微的非法捕捞水产品罪、盗伐或滥伐林木等犯罪中责令被告人履行相应生态修复行为。而对于生态修复涉及专业技术、修复时间过长或不具直接修复可能性(可异地修复除外)等情况的,为避免被告人承担超出其能力范围的修复工作,可以通过经济赔偿将生态修复责任转移给专业职能部门或第三方机构,同时可采取被告人分期支付的方式减轻其经济负担。

2.建立多种监督形式

根据不同类型犯罪实施不同生态修复措施建立多种监督形式。对于情节轻微的非法捕捞水产品罪、盗伐或滥伐林木等犯罪,可以通过责令被告人增殖流放(投放鱼苗)、补种树木等方式进行生态修复,由于此类生态修复措施实施简便,可以由法院或检察院执行监督。

对于经济补偿类生态修复的监督重点在于规范生态修复资金管理。首先,统一存放生态修复费。各地尽快制定本地《生态环境损害赔偿资金管理暂行办法》 参见:《吉林省生态环境损害赔偿资金管理暂行办法》《山东省生态环境损害赔偿资金管理办法》以及《重庆市生态环境损害赔偿资金管理暂行办法》,均将生态修复办法作为非税收入纳入政府账户。,将生态修复费用纳入政府账户(如省财政厅或省环保部门)统一存放。其次,统一管理生态修复费。可以参考借鉴《吉林省生态环境损害赔偿资金管理暂行办法》中规定的行政机关主导模式,由生态修复项目实施所在地财政、环保部门,提交磋商协议生效法律文书、具体生态修复实施方案、资金使用预算以及相关申请,由省级环保管理机构依据申请报告及相关材料进行申请审核认定。最后,由省级财政部门审核拨付资金。

3.实行多重监督并行

不仅加强司法部门对生态修复监督,还要明确环境职能部门在生态修复中前期辅助修复方案设计,后期主导专业监督的作用与地位。既能弥补司法机关专业性不足,亦能保障环保部门后期对生态修复方案监督的灵活把握。如环保职能部门履行生态修复与监督不力,可以由人民检察院提起行政公益诉讼解决。若环境职能部门委托第三方专业机构实施生态修复,则需明确各方责任划分,环境职能部门与第三方委托机构之间的关系则依行政合同调整。[25]67在被告人直接委托第三方生态修复时,二者之间具有委托代理关系,被告人可要求环境职能部门进行监督。但被告人的生态修复义务并未因委托给第三方而消灭,因为被告人才是生态修复义务人,因此,如果第三方存在履约瑕疵,则环境职能部门可以在接受生态修复义务人授权情况下,要求第三方承担违约责任,并承担监督责任。

六、结语

近年来破坏环境资源犯罪整体呈上升趋势,而在刑事司法中生态修复措施适用情况却不理想。鉴于破坏环境资源犯罪的复杂性和特殊性,揭示司法实践层面具体症结所在并在现有刑罚框架理论下予以回应,应该是解决问题路径所在。虽然本文仅以清水江流域破坏环境资源犯罪生态修复司法适用为例,但是通过管中窥豹的方式,希望能够对环境资源犯罪司法改革有所裨益。

参考文献:

[1]李斌.清水江流域社会变迁研究[M].贵阳:贵州民族出版社,2016:19.

[2]WALTERS·R, WESTER HUIS DS. Green Crime and the Role of Environmental Courts[J]. Crime Law and Social Change, 2013, 59(3):288.

[3]蒋兰香.生态修复的刑事判决樣态研究[J].政治与法律,2018(5).

[4]周兆进.恢复性司法在环境犯罪中的应用[J].广西社会科学,2017(2):103.

[5]王树义,赵小姣.环境刑事案件中适用恢复性司法的探索与反思——基于184份刑事判决文书样本的分析[J].安徽大学学报(哲学社会科学版),2018,42(3):102-110.

[6]许德风.法教义学的应用[J].中外法学,2013,25(5):939-943.

[7]胡卫.民法中恢复原状的生态化表达与调适[J].政法论丛,2017(3):51.

[8]BRAITHWAITE J. Setting Standards for Restorative Justice[J]. British Journal of Criminology, 2002, 42(3):569.

[9]吕忠梅,窦海阳.修复生态环境责任的实证解析[J].法学研究,2017,39(3).

[10]余德厚,任洪涛.环境审判非刑罚处罚措施的生成及完善路径[J].行政与法,2017(1).

[11]陈兴良.刑法疏议[M].北京:中国人民公安大学出版社,1997:123.

[12]刘志刚.非刑罚处罚制度研究[D].武汉:武汉大学,2012:6.

[13]张明楷.刑法学[M].北京:法律出版社,2011:562.

[14]盛连喜.环境生态学导论[M].北京:高等教育出版社,2009:315.

[15]曾世雄.损害赔偿法原理[M].北京:中国政法大学出版社,2001:148.

[16]左卫民.认罪认罚何以从宽:误区与正解——反思效率优先的改革主张[J].法学研究,2017,39(3):172.

[17]张明楷.新刑法与法益侵害说[J].法学研究,2000(1):27.

[18]汉斯·约阿希姆·施奈德.国际范围内的被害人[M]. 许章润,译. 北京:中国人民公安大学出版社,1992:27.

[19]赵恒.论从宽的正当性基础[J].政治与法律,2017(11):129.

[20]刘晓虎.恢复性司法研究——中国的恢复性司法之路[M].北京:法律出版社,2014:46.

[21]约翰斯通,范内斯.恢复性司法手册[M].王志亮,译.北京:中国人民公安大学出版社,2012:271-274.

[22]周光权.行为无价值论与积极一般预防[J].南京师大学报(社会科学版),2015(1):38.

[23]李挚萍.环境修复目标的法律分析[J].法学杂志,2016,37(3):6.

[24]陈星儒,周海源.司法参与社会治理的正当性进路分析[J].湖北社会科学,2018(4):174.

[25]康京涛.生态修复市场化的法理解构与困境突围[J].中南大学学报(社会科学版),2018,24(4).

[26]曼昆.经济学基础[M].梁小民,译.北京:三联出版社,2003:232.

[27]陈海嵩.国家环境保护义务论[M].北京:北京大学出版社,2015:75.

[28]侯艳芳.环境法益刑事保护的提前化研究[J].政治与法律,2019(3):115.

[29]DALV, KATHLEEN. What Is Restorative Justice? Fresh Answers to a Vexed Question[J]. Victims & Offenders, 2016, 11(1):9.

[30]PRESTON B. The Use of Restorative Justice for Environmental Crime [J]. Criminal Law Journal, 2011, 35(3): 16.

(责任编辑:蒲应秋)