“新冠肺炎疫情与社会治理”专题习惯、心理状态与新型冠状病毒感染机制

2020-09-27洪名勇洪霓

洪名勇 洪霓

摘 要:在尊重医学界关于传染病传染规律的基础上,本文梳理了制度经济学对习惯、行为以及医学界关于心理与患病关系的研究成果,将之整合成为一个分析新型冠状病毒感染的研究框架。我们对2 538份线上调查问卷进行计量分析后,发现不好的饮食、卫生习惯让个人更可能感染新型冠状病毒,心理状态差的人感染新型冠状病毒的概率大于心理状态好的人。具体来讲:一是饮食习惯,不同的饮食习惯其感染新型冠状病毒的概率是不一样的,有吃野生动物习惯的人感染新型冠状病毒的概率大于不吃野生动物习惯的人;二是心理状态,相同心理状态下,具有吃野生动物习惯的人的概率高于不吃野生动物的人;三是心理状态差,心理状态差的人感染新型冠状病毒的概率大于心理状态好的人,并且随着心理状态越来越差,其感染新型冠状病毒的概率呈递增趋势;四是卫生习惯强度,随着卫生习惯强度的增强,其感染新型冠状病毒的概率呈递减趋势。本研究的政策含义在于:打新型冠状病毒疫情阻击战,人人参与是基础,更为关键的还在于我们应该保持良好的心理状态,具有良好的饮食习惯,养成良好的个人卫生习惯和公共卫生习惯。

关键词:新型冠状病毒感染;心理状态;习惯;习惯强度;

中图分类号:C913.9 文献标识码:A 文章编号:1000-5099(2020)05-0001-15

Abstract:On the basis of respecting the laws of infectious diseases in the medical field, this paper reviews the research results of institutional economics on habits and behaviors, and the relationship between psychology and disease in the medical field, and integrates them into a research framework for analyzing the Novel Coronavirus infection. After conducting a quantitative analysis of 2 538 online questionnaires, we found that poor diet and hygiene habits make individuals more likely to be infected with the Novel Coronavirus, and people with poor mental status are more likely to be infected with the Novel Coronavirus than those with good mental status. Specifically, first, from the perspective of dietary habit, the probability of infection with the Novel Coronavirus is different for different dietary habits, and the probability is greater for people who have the habit of eating wild animals than for those who do not; secondly, from the perspective of mental state, in the same mental state, people who have the habit of eating wild animals are more likely to be infected with the Novel Coronavirus than people who do not eat wild animals; Thirdly, people with poor mental status are more likely to be infected than those with sound mental status, and as their mental status is getting worse, their probability of becoming infected is increasing; and then, the stronger the degree of hygiene habits, the lower the probability of infection with Novel Coronavirus. The policy implications of this study is: everyones participation is the basis for defeating the Novel Coronavirus epidemic, and what is the more important is that we should maintain a good psychological state, have good eating habits, and develop good personal hygiene habits and public hygiene habits.

Key words:Novel Coronavirus infection; psychological state; habit; degree of habit

新冠肺炎疫情關系到人民群众的生活安全,对经济和社会运行产生了严重影响。习近平同志2020年3月2日在北京新冠肺炎防控科研攻关工作时指出:“这次新冠肺炎疫情,是新中国成立以来在我国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件”,要“广泛动员群众、组织群众、凝聚群众……构筑群防群治的严密防线”,打这场阻击战,既要改变“饮食习惯”,又要进行“心理疏导”[1]。中央政治局在33天内5次召开会议研究疫情问题,可见中央对此次疫情的高度关注,民众的高度关注。在习近平同志的亲自指挥、布置下,这是一场大投入防治病毒的人民战争、总体战和阻击战。这场专门针对新冠肺炎疫情之战让我们不得不反思,我们不仅要做好当下的工作,打好湖北保卫战、武汉保卫战,更应该构建预防类似疫情发生的长效机制。我们知道,病毒从野生动物传染给人之后,再由一个人传染给另外一个人,形成人与人之间的二代传染、三代传染甚至多代传染。现在的问题是:寄生野生动物体内的病毒为什么会传染给人?这种病毒由动物传染给少数人之后,为什么会形成人传人?导致大规模的人群感染,其社会机制是什么?同时,我们要理解,习近平同志所说“构筑群防群治的严密防线” 不仅仅是一种政治性口号,而且是有其学理基础的。人民战争应是一种实实在在的行动,要让每个人都认识到,自己的行为习惯与打新冠肺炎疫情阻击战紧密相关。基于此,我们设计了相应的调查问卷,通过网络平台发放,利用调查获得的微观数据进行实证研究,探索新型冠状病毒传染的社会机制。

本文的贡献在于:以传染病学关于传染病的传播机理为基础,借鉴制度经济学的有关成果,从居民习惯这一视角,构建了一个习惯(制度)—心理—行为及结果的分析框架,用于对新型冠状病毒感染的社会机制进行研究,发现居民感染新型冠状病毒的习惯机制、心理机制及规律性。并利用微观调查数据,对新型冠状病毒传染的社会机制进行了实证研究。本文的结构如下:第一部分为理论与研究假说,第二部分为研究设计,第三部分为实证分析,最后是研究结论与政策含义。

一、习惯、心理与新型冠状病毒感染:理论与假说

什么是感染?根据李兰娟院士主编的《传染病学高级教程》:感染是病原体与人体之间相互作用、相互斗争的过程。微生态学认为,感染是机体微生态平衡与微生态失调相互转化的重要内容。引起感染的微生物不一定是致病菌或病原体,而是正常微生物群易位或易主的结果,即便是在抗生素治疗期间引起的肠道菌群失调,也可导致细菌易位扩散。换言之,正常菌群在机体免疫功能低下,寄居部位改变或菌群失调等特定条件下可引起机会性感染。医院内感染是指病人、医务人员、探视者在与医院接触中从医院获得的感染,其中医院内病人之间、病人与医务人员之间、探视者与病人之间引起的感染称为交叉感染[2]。在传染病学看来,感染病毒有自己的规律。就这次新型冠状病毒的感染来讲,感染一词至少有两层含义:一是人如何从野生动物处感染的,即病毒从野生动物进入人体并使人致病;二是新型冠状病毒在人与人之间的感染。

在这里,我们在尊重传染病学研究成果的基础上,重点从制度经济学视角探讨,人为什么会从携带新型冠状病毒的野生动物感染这一病毒?为什么这一病毒会在人与人之间大规模传染?无论是对于前者,还是对于后者,这均与人的行为有关,进一步的问题是:是什么决定了人的行为?在制度经济学研究的视野里,人的行为主要取决于制度安排。对此,诺斯在《制度、制度变迁与经济绩效》一书中认为,制度是一个社会的游戏规则,更规范地说,它们是为决定人们的相互关系而人为设定的一些制约[3],制度旨在约束追求主体福利或效用最大化利益的个人行为[4]。在诺斯这里,制度是一种约束,个人行为如何受制度制约,即人们如何行为,就像在游戏中一样,是按照游戏规则进行的。在沃顿˙汉密尔顿看来,制度确定了人类行为的界限[5]。对人类行为界限的界定,可能包含着限制性行为,也可能包括允许性行为。即制度搭建了舞台,人们在其中努力实现他们的目標。制度意味着“你可以”,同时也意味着“你不可以”,因此,制度既创造了选择,也限制着选择 [5]。这样,制度就界定了个人的行动空间,即你可以做什么,你不可以做什么。正因为这样,制度才让人们在行动时有高度的信心预期别人会对他们的行动作何反应,让其他人去解释行动,聪明地去做出回应。因此,制度支配着个人行为,制度“赋予行动意义和连续性。并且保证每一个行动都与其他人的某些行动相符合” [5] 276。

从理论上来讲,制度是一个内涵与外延都非常丰富的概念,不仅包含法律、政策、单位规章等正式制度,也包含习惯、伦理道德、意识形态、观念等非正式制度[3]。在众多的制度因素中,对于个人的日常生活行为来讲,什么样的制度安排是不经意地发生作用的?从历史上看,个人行为应该是由习惯、习俗等制度安排界定的。在对易洛魁的氏族进行研究时,恩格斯发现,在易洛魁的氏族里,人们的行为规范是通过习俗、习惯来进行调节的,“一切争端和纠纷,都由当事人的全体即氏族或部落来解决,或者由各个氏族相互解决……一切问题,都由当事人自己解决,在大多数情况下,历来的习俗就把一切调整好了”[6]111。而穆勒在《政治经济学原理》这一著作中认为,决定市场主体行为的两大机制是习惯和市场中的竞争市场,他认为:“在私有制的支配下,产品的分配是两个决定性力量——竞争和习惯所造成的结果”[7]270。穆勒认为,习惯对人类行为调节的时间远比竞争机制要长,在竞争机制发挥作用之前,就像马克思、恩格斯的认识一样,习惯或者习俗界定了个人的行为空间。在诺斯看来,习惯不仅存在于习惯、习惯经济中,而且还是现代市场经济的普遍特征。即便是在最发达的经济中,正规规则也只是决定选择的总约束中的一小部分[3]。美国制度经济学的创始人凡勃伦不仅认为制度原发于习惯,而且“制度实质上就是个人或社会对有关的某些关系或某些作用的一般思想习惯”,人们是生活在制度习惯之下[8]139,在这里,凡勃伦直接将制度定义为习惯。康芒斯在《集体行动经济学》中认为,习惯是行动的同样性,即在将来,亦可期待几乎没有变化的继续[9]。在《制度经济学》中,康芒斯认为,个人在一个机构里,或者暂时地,或者连续不断地处于一种上级的或下级的地位。如果他已经对许多机构或者只对一个机构有了经验,他就得到了考虑问题的方法,可以在做出决定、选择对象以及在交易中应付别人时加以运用。这些考虑问题的方法, 康芒斯称为他的习惯的假设。受过去习惯武装起来的“头脑”,康芒斯称为“制度化的头脑”[10]。当一个新工人走进工厂或者农场,或一个新手从事于一种新职业或商业时,一切都可能是新奇的和意料不到的。因为,在他以前的经验中没有碰到过,他逐渐地便学会了人们预期他处理问题的方法,这些方法熟悉了,他忘记开始的时候它们是新奇的,他甚至不能对外行人解释这些方法,它们已经变成了惯例,他的头脑已经不需要去想它们[10],即形成了习惯。在这种情况下,习惯就像施里特[11]所说的习俗那样预设了一种心理倾向,形成规则并感知规律性。这样,一个人在思考问题的时候头脑就是“被他们已养成的和视为当然的习惯假设所制度化了”的,这时的头脑就称为“制度化的头脑”[10]363。“制度化的头脑”使人处理类似问题不用再花时间去思考,自己按照过去的方式去处理,进而形成处理这类问题的习惯,这种习惯如果在头脑中驻存足够长的时间后可能就会形成诺斯所讲的认知,“认知决定了人类的信念”,而人们持有的信念决定了他们所做出的选择,这些选择构建了人类行为的变化[12]。斯密德在《制度与行为经济学》这一著作中也说:“人脑不仅是一个逻辑机器,它能够识别适当动作的模式。人脑能够不经过通常所说的思想而得出结论,采取行动。如果我们遇到狮子时还去计算灌丛隐蔽处的危险可能性,那我们可能早已成为狮子的腹中之物了”。习惯内在化后使“制度具有可操作性”[13]38-41。正因为制度化的头脑对人的行为具有长期影响,因此康芒斯才强调,我们应该从小就养成良好的习惯。例如:个体从婴儿开始学习语言习惯、与其他个体合作的习惯、为了达到共同的目标而工作的习惯、谈判以消除利益冲突的习惯、服从他们作为其机构成员的行为规则的习惯,等等[10]。边际分析的创始人之一John Clark也像凡勃伦一样重视习惯性行为在其经济活动和行为决策过程中的作用。Clark认为,人类的大部分行为是习惯性的,而不是按理性的最大化原则进行的,因为每个人不可能“理所当然”地知道到底什么时候达到最优点,人不是计算机。相反,人们养成习惯,而“习惯是自然的机器,它总是把自觉审慎的较高级器官所承担的工作移交给较低级的大脑和神经中枢去做”,因此,只有通过习惯,“边际效用原则才能在现实生活中近似成立”[14]156。詹姆斯从生理学对习惯的探讨具有一定启发性,他将习惯定义为:大脑中形成的排水通道,一定量的注水,今后会倾向于经这里排出。卢瑟福认为,习惯简化了动作,使它们更准确,也减少了痛苦,由于习惯的作用,即使环节多、技巧高的复杂活动也可以变得习以为常[15]。詹姆斯与卢瑟福的观点与凡勃伦对习惯的看法是一致的,凡勃伦说:“个体的种种思想习惯构成了一个有机复合体,这个复合体的趋向必然在于生活过程的便利与适用”[16]68。

凡勃伦、詹姆斯、卢瑟福及康芒斯就习惯在个人行为中发生以上作用的看法,不仅说明良好习惯对于个人的重要作用,而且霍奇逊等人通过模拟研究,发现习惯除上述作用之外,对于个人行为更多的作用机制。霍奇逊在《制度经济学的演化》中,介绍了自己与克鲁德森通过模拟研究发现习惯对我们行为调节的作用机制,研究探讨的是行车规则问题,即日常生活中的靠左行还是靠右行。在模拟研究中,40名司机参与环岛行驶,有两条车道,每一车道上有100辆车,司机是车道唯一的个体;司机可以顺时针行驶,也可以逆时针行驶;50%的车顺时针行驶,另外50%的车逆时针行驶;司机一旦选择好行驶方向后就不能改变。模拟研究中,不仅有自然人司机,还加入了人工智能“司机”,人工智能的“司机”与其他司机、车辆协商行驶,环行道路畅通。为保证行驶畅通,理性的司机必须考虑:一是道路两边的行驶情况;二是避免太靠前方车辆。一开始,司机被随机安排在任一车道上的某一车位,每台车都按照顺序依次行驶;所有司机都按照前面的交通信号(客观信息)做出行驶决策(主观)反应,司机可以看前方10个车位,由此,可以算出该区位内每一条车道上的车辆数量和每个方向上行驶的车辆数量;每个司机自主决定是靠左行驶还是靠右行驶;同时规定,如果有两个车撞车,虽不进行责罚,但规定两司机死亡,由另外两名新的司机重新驾车行驶;并保证车道内的车辆数一直保持在40辆,且顺时针和逆时针行驶的车辆均为20辆。研究发现:司机不管选择靠左行驶还是靠右行驶,每个司机都对初始条件高度敏感。一旦系统确定且永久地靠近其中一侧行驶,习惯就会出现,然后锁定这一过程。研究发现:在行驶过程中司机也会犯错,犯错干扰靠左或靠右惯例的收敛过程。在收敛过程的阶段,犯错具有较大的破坏性,会引发死亡和车祸。进行不同的模拟发现,对于各种不同程度的犯错,随着习惯强度从零逐渐增加,平均收敛水平不断改善。在有限的条件下,司机看不到整个环路,习惯的出现是作为唯一的、最重要的收敛性因素,即使是司机能够看到更远的路段,习惯仍然起作用。将习惯化过程引入代理人行为模式后,在相当大的参数空间区域内,习惯的强化能提升司机靠左或者靠右行驶这一惯例的系統收敛速度,从而形成稳定的、集体的靠左或者靠右行驶惯例。换言之,习惯有助于代理人处理不确定性、复杂性和变化[17]。研究发现:习惯的作用不仅仅只是使“作出决策”更经济,不止节约搜寻的时间、过程的时间和信息的时间,习惯具有更多的作用。第一,建立和强化行为的心智。在司机选择靠左或者靠右的合适方向,特别是前方交通信息有限的条件下,习惯所起的至关重要的作用是建立并强化了每一个行为人的稳定心智。习惯的发展是一种内生偏好形成的一个部分[17]。第二,习惯是社会契约与制度形成与维持的工具。习惯使人的思想、行为具有一定的惯性,习惯能够在恰当的行为中产生坚定的理念,并在每个行为人的决策中占据重要地位。一个均衡的习惯演化主要依赖于一组理念战胜另一组理念,一旦一种稳定的习惯形成,它就被转化并融入主流意识,同时它能够抑制不稳定行为的侵入。因此,这种“后天习惯并不是个体决策优化的方法,而是一种社会契约与制度形成与维持的工具” [17]434。第三,习惯让人更能够理解他人的思想和行为。在一个有着众多博弈者的世界里,存在着无所不在的无知,存在着令人烦恼的不确定性,对理性主体互动的理性分析也会受到严格的局限。漫漫历史中所形成的种种约束包围着个体,塑造了他们的习惯,这并非最佳的博弈分析所能涵盖,个人可能做出理性抉择,但他们的选择和偏好是历史地形成的、社会地形成的,“习惯,成人们跳出‘我理解你,你也理解我理解你,我理解你理解我理解你……这类循环陷阱的方法” [17]436。演化经济学认为,习惯既是人类头脑中能动性的主观源泉,又是外在制度的客观基础。虽然行为人与社会结构不同,但却被连接在一个双向互动和双向依赖的圈中。正因为习惯发挥了如此作用,霍奇逊经过自己的研究后才说,“习惯是其中的一把钥匙。凡勃伦是对的” [17]436。

以上的分析说明了习惯是如何影响个人行为,不同的行为必然导致不同的结果。据此,我们得到本文的第一个研究假说:由于个人习惯不一样,不同个人采取的行为不一样,其是否感染新型冠状病毒也不一样。即是说,一些习惯导致了个人可能感染新型冠状病毒,一些习惯使个人不容易感染新型冠状病毒。

李兰娟院士主编的《传染病学高级教程》中,传染病的流行过程就是传染病在人群中发生、发展和转归的过程,流行过程的发生需要有三个基本条件:传染源、传播途径和人群易感性。传染源是指病原体已在体内生长繁殖并能将其排出体外的人和(或)动物,传染源包括患者、病原携带者、隐性感染者和受感染的动物。传播途径是指病原体离开传染源后到达另一个易感者的途径,包括:呼吸道传播,以呼吸道为进入门户的传染病,病原体由传染源通过咳嗽、喷嚏、谈话排出的分泌物和飞沫,使易感者吸入受染;消化道传播,以消化道为进入门户的传染病;接触传播,又称日常生活接触传播,既可传播消化道传染病,也可传播呼吸道传染病;虫媒传播,即通过吸血节肢动物传播;血液、体液传播,病原体存在于携带者或患者的血液或体液中,通过应用血制品、分娩或性交等传播。人群易感性是指对某一传染病缺乏特异性免疫力的人称为易感者,易感者在某一特定人群中的比例决定该人群的易感性[2]。

对于每个人而言,传染源、传播途径都是一样时,一个人是否会感染在很大程度上取决于易感性。有研究发现哮喘的控制水平与负性心理因素相关,如抑郁、焦虑等[18]。医学人员以2011年3月至2012 年12月在广西百色地区两所三级甲等医院呼吸内科收治的175 例广西汉族哮喘患者作为哮喘组,以同期在此两家医院进行健康体检的180名健康广西的汉族人群作为对照组,进行关于心理与患病概率的研究。研究发现,心理消极者更容易得哮喘病[19],一种可能是心理压力过大使机体处于高应激状态,降低了下丘脑—垂体—肾上腺轴的功能,促肾上腺皮质激素水平异常,进而影响机体的免疫功能,从而诱发或加重哮喘[20]。对医务人员而言,其心理也与体质有关,有调查表明,基层医务人员心理状态与体质有相关性[21]。研究人员以某医院全院545名护士为调查对象, 在各种紧张源作用下, 产生阳性心理症状的危险性比对照组护士高, A型性格起到一个紧张“增敏”作用, 加重了紧张因素对心理健康的不良作用[22]。以上研究和分析表明,不同的心理状态可能影响身体同器官的不同功能,从而影响其免疫能力。基于此,我们得到第二个研究假说:在面对新型冠状病毒入侵时,面对相同的传染源、传播途径时,个人心理状态不同,其免疫能力不同,其易感染性也不同。因此,其感染新型冠状病毒的可能性也不一样。

对回归结果进行分析可以看出,由于Prob>chi2的值为0.036,小于0.05,因此,模型总体回归效果显著。从第二列logit回归系数可以看出,在控制其他因素不变的情况下,女性、吃野味、农村、心态这几个变量的Logit系数均大于零,表明它们对是否患病具有正效应。女性比男性更容易感染,可能是因为女性的抵抗力不如男性;经常吃野味的人也更容易有相关症状;居住地为农村的受访者相较于居住在城市的受访者也更容易出现症状。原因可能有以下几点:一是农村的医疗条件不如城市;二是农村居民在春节期间更喜欢走亲访友;三是疫情发生初期,农村地区对疫情防控的重视程度和宣传程度都不如城市,导致农村居民的警惕性不够高,容易被病毒钻了空子。

2.行为习惯、心理状态对新型冠状病毒感染的边际贡献

为研究不同行为习惯对新型冠状病毒感染的影响程度,本文进一步量化了核心变量——受访者的行为习惯(是否吃野味及疫情期间防护措施)和心理状态对因变量的影响,并进行了Logistic回归,结果如表5所示。表5提供了不同行为习惯对新型冠状病毒感染的边际贡献情况。

就表5提供的计量结果看,在控制其他因素不变的前提下,正效应中,女性比男性出现感染症状的几率要高出10%,吃野味比不吃野味的几率高出38.7%,居住在农村地区的人比居住在城市地区的人有症状的几率多7%。而随着心理状态的不断变化,心态焦虑层次每增加一级,出现症状的几率就会增加76.3%。在具有负效应的自变量中,控制其他变量的情况下,出门戴口罩的人比不戴口罩的人患病的几率减小了50%,不随地吐痰和咳嗽时捂住口鼻的人患病几率分别减少了0.9%和17.6%,这使研究假说1得到进一步验证。随着地区疫情严重程度的减小,严重程度每减小1级,受访者出现症状的几率就减小1.9%。

为了进一步显示受访者行为习惯及心态对疫情防控的重要影响,本文首先通过margins命令求出“心理状态”对因变量的边际效用,结果如图1和表6。通过图表可以看出,心理状态与出现不良反应的概率间是非线性关系,2级比1级的概率高出大约0.6%,而4级与5级之间的差距为2.6%,边际效用呈现出递增的趋势。

3.饮食习惯、心理状态对新型冠状病毒感染的影响

前文探讨了单一因素对新型冠状病毒感染的影响和边际贡献,在这里,我们进一步分析饮食习惯、心理状态两个因素对新型冠状病毒感染的影响。通过分析发现,在饮食习惯、心理状态的共同作用下,食用野味的人出现不良反应的概率与不食用野味的人之间存在明显的差别,且差距逐渐变大(详见表7和图2)。饮食习惯I为不吃野生动物等野味,饮食习惯II为吃野生动物。在图2中,饮食习惯I曲线位于饮食习惯II下方,随着心理状态的变化,两条曲线之间的距离越来越大。这说明,在相同的心理状态下,就感染新型冠状病毒概率来讲,不好的饮食习惯增加了感染新型冠状病毒的概率。表7报告了不同心理状态下,不同饮食习惯感染新型冠状病毒的概率。例如,在心理状态1时,就感染新型冠状病毒概率来讲,饮食习惯II比饮食习惯I高22.22%;当心理处于状态4时,饮食习惯II感染新型冠状病毒概率比饮食习惯I高27.08%。这意味着,如果一个人的心理状态不好,再加上不好的饮食或者消费习惯,不仅在疫情的大背景下焦虑心态会加重,而且身体免疫能力可能进一步下降,感染新冠病毒的概率更高。即是说,随着心理状态变差,其不良饮食习惯导致感染新型冠状病毒的概率呈递增趋势。

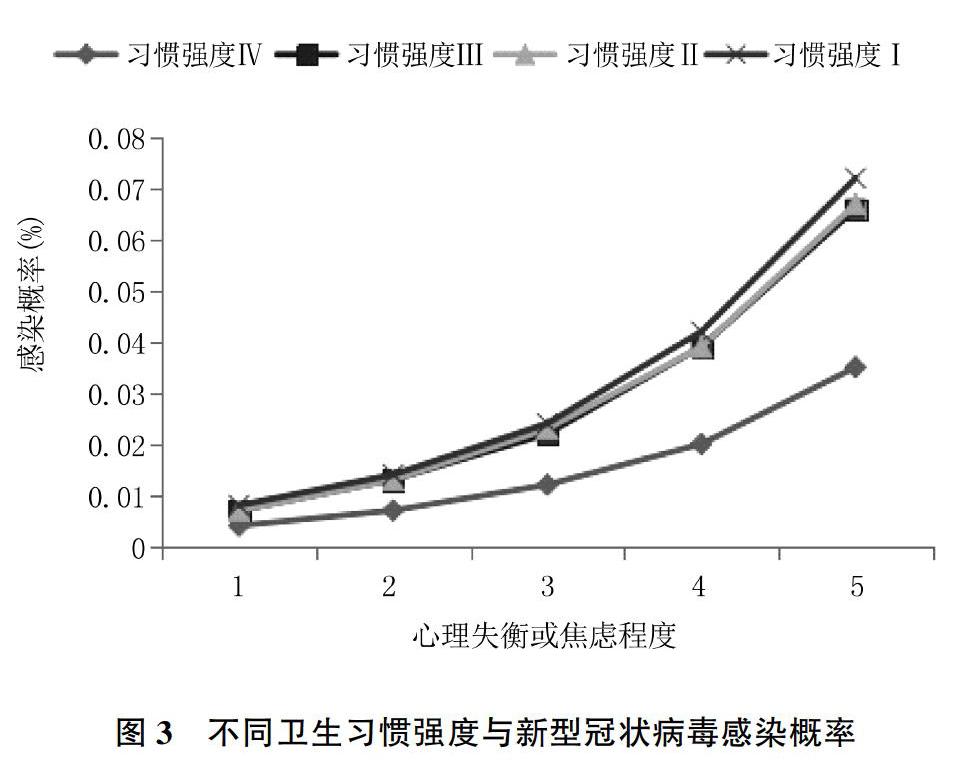

4.习惯强度对新型冠状病毒感染的影响

在制度经济学研究领域,罗必良教授较早界定了产权强度,并研究了不同产权强度对农地流转的影响。他将产权强度定义为,产权具有稳定性和不易改变性,并将产权强度分为强产权、中产权和弱产权三种[24]。受罗必良教授的研究成果的启示,我们提出“习惯强度”这一概念。习惯强度不仅意味着某种习惯的稳定性和改变性,而且还意味着个人拥有的“习惯元制度束”的多少,在制度经济学的研究视野中,习惯已经是一种元制度。例如,按照制度经济学家青木昌彦的说法,元制度是基本制度的一般形态[25],元制度构建于简单的、带有思想试验性质的环境之中,以期反映产权规则、自我实施合同、第三方合同实施、组织规范以及国家等基本制度的某些重要方面[26]。在《比较制度分析》的第二章“习俗性产权和社区规范”中,青木昌彦对习俗元制度就进行了分析和研究[25]。“习惯”在制度经济分析的框架中,虽然是最为基本的制度,但在实际生活中,习惯还是一个内涵丰富的概念,如对习惯进行细分,会发现每个习惯下还可分为多种习惯。因此,我们定義习惯强度时还指“习惯束”(犹如产权束一样)的多少,如果“习惯束”越多,则习惯的强度越强,反之,习惯的强度越弱。就本文的研究来讲,个人卫生习惯涉及出门是否“戴口罩”、在公共场所是否“随地吐痰”和在公共场所咳嗽时是否“捂住口鼻”三个习惯束。为更好地进行计量分析,我们所指的习惯强度,主要是针对良好的卫生习惯而言的。如果有以上三种良好习惯,则其卫生习惯是最强的,为习惯强度Ⅳ,计量模型中赋值为3;如果有两种良好的卫生习惯,则习惯强度为较强,称为习惯强度Ⅲ,计量模型中赋值为2;如果有一种良好的卫生习惯,其习惯一般,称为习惯强度Ⅱ,计量模型中赋值为1;如果没有良好的卫生习惯,意味着卫生习惯最差,习惯强度最弱,称为习惯强度Ⅰ,计量模型中赋值为0。在对不同强度进行定义之后,我们将习惯强度进行分组,放入心理状态的边际贡献进行计量和对比分析,计量结果见表8。同时,我们将不同卫生强度与感染新型冠状病毒的概率绘制成图3。

图3更直观地刻画了卫生习惯强度与感染新型冠状病毒概率之间的关系。从图3来看,卫生习惯强度Ⅱ在习惯强度Ⅰ下方,这说明,强卫生习惯与弱卫生习惯相比,降低了感染新型冠状病毒的概率。同理,虽然卫生习惯强度Ⅱ和卫生习惯强度Ⅲ两条曲线比较接近,但卫生习惯强度Ⅲ曲线仍然位于卫生强度Ⅰ曲线的下方,而卫生习惯强度Ⅳ的位置比前三条曲线的位置低得多,这说明,卫生习惯强度越强,其感染新型冠状病毒的概率会大大降低。我们观察几条曲线的变化趋势发现,随着心理状态的变化,几条曲线之间的距离也越来越大,这说明,在同一心理状态下,随着卫生习惯强度的增强,感染新型冠状病毒的概率呈下降趋势。表8详细报告了不同心理状态下,不同卫生习惯强度的感染概率,如在心理状态2时,卫生习惯强度Ⅳ的感染新型冠状病毒概率比卫生习惯强度Ⅲ低7.14%,比卫生习惯强度Ⅰ低50%;在心理状态5时,卫生习惯强度Ⅳ的感染新型冠状病毒概率比卫生习惯强度Ⅲ低6.94%,比卫生习惯强度Ⅱ低8.33%,比卫生习惯强度Ⅰ低51.39%,这说明,在相同的心理状态下,卫生习惯强度越强,其感染新型冠状病毒的概率越低,相反,感染新型冠状病毒的概率越大。

四、研究结论及政策含义

我们基于医学界关于传染病传染规律的基础上,梳理了制度经济学对习惯及行为以及医学界关于心理与患病关系的研究成果,将之整合成为分析新型冠状病毒感染的研究框架。利用线上调查问卷,通过计量分析发现,不好的饮食习惯、卫生习惯让个人更有可能感染新型冠状病毒,心理状态差的人感染新型冠状病毒的概率大于心理状态好的人。具体来讲:一是不同的饮食习惯使其感染新型冠状病毒的概率是不一样的,有吃野生动物习惯的人感染新型冠状病毒的概率大于不吃野生动物习惯的人;二是如果心理状态相同,具有吃野生动物习惯的人感染新型冠状病毒的概率高于不吃野生动物的人;三是心理状态差的人,感染新型冠状病毒的概率大于心理状态好的人,并且随着心理状态变差,其感染新型冠状病毒的概率呈递增趋势;四是不同卫生习惯强度感染新型冠状病毒的概率之间有较大的差异,卫生习惯强度越强,其感染新型冠状病毒的概率越低。换言之,心理状态、卫生习惯与新型冠状病毒感染概率呈负相关关系。

本研究的政策含义在于:打新型冠状病毒疫情阻击战,人人参与是基础,更为关键的在于我们应该保持良好的心理状态,具有良好的饮食习惯,养成良好的个人卫生习惯和公共卫生习惯,只有这样,才能降低个人感染新型冠状病毒的概率。

为此,为打赢这场疫情阻击战,我们建议:第一,改变不良的饮食习惯。特别是吃野生动物的习惯,正如习近平同志所言,应从改善饮食习惯做起。每个人都应该改变吃野生动物的不良习惯,形成保护自己、保护环境的消费习惯,每个人应该清楚,保护野生动物就是保护自己。第二,养成良好的卫生习惯。每个人都应该形成良好的个人卫生习惯、在公共场所的公共卫生习惯。就目前而言,至少要做到养成在公共场所、办公室等人聚集之地一定戴口罩等习惯。养成不在公共场所随地吐痰、咳嗽时用纸巾捂住口鼻的习惯。第三,保持良好的心理状态。对于未感染新型冠状病毒的居民来讲,应该保持良好的心理状态,积极面对这场疫情阻击战。第四,积极做好心理疏导工作,维护有关人员心理健康。对于感染新型冠状病毒的居民来讲,如果存在心理障碍,我们应该进行心理干预,做好病人心理疏导工作,促进病人心理康复。

参考文献:

[1]习近平.在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的讲话[N].人民日报,2020-02-24(2).

[2]李兰娟.传染病学高级教程[M].北京:人民军医出版社,2015.

[3]诺斯.制度、制度变迁与经济绩效[M].上海:上海三联书店,1994.

[4]诺斯.经济史中的结构与变迁[M].上海:上海三联书店、上海人民出版社,1995.

[5]沃尔特·C·尼尔.制度[C]//图尔.进化经济学.北京:商务印书馆,2011:272-307.

[6]马克思.马克思恩格斯全集:第21卷[M].北京:人民出版社,1965.

[7]约翰·穆勒.政治经济学原理:上[M].北京:商务印书馆,1997.

[8]凡勃伦.有闲阶级论[M].北京:商务印書馆,2002.

[9]康芒斯.集体行动经济学[M].台北:台湾银行,1971.

[10]康芒斯.制度经济学[M].北京:商务印书馆,1962.

[11]施里特.习俗与经济[M].长春:长春出版社,2005.

[12]诺斯.理解经济变迁过程[M].北京:中国人民大学出版社,2008.

[13]斯密德.制度与行为经济学[M].北京:中国人民大学出版社,2004.

[14]韦森.社会秩序的经济分析导论[M].上海:上海三联书店,2001.

[15]卢瑟福.经济学中的制度[M].北京:中国社会科学出版社,1999.

[16]凡勃伦.炫耀性消费[M].北京:中国对外翻译出版有限公司,2012.

[17]霍奇逊.制度经济学的演化[M].北京:北京大学出版社,2012.

[18]LAVOIE K L, BACON S L, BARONE S, et al. What is Worse for Asthma Control and Quality of Life: depressive Disorders. Anxiety Disorders[J]. Chest,2006,130(4):1 039 -1 047.

[19]许建国,林健燕,马迎教, 等.社会心理因素和5-羟色胺转运体基因多态性与哮喘易感性的关联分析[J].上海交通大学学报(医学版),2014,34(1):48-52.

[20]WRIGHT R J, MITCHELL H, VISNESS C M, et al. Community Violence and Asthma Morbidity: the Inner-City Asthma Study[J].Am J Public Health,2004,94(4) : 625-632.

[21]马卫琴,聂志红,高鹤,等.基层医务人员心理危机易感性与中医体质相关性调查分析[J].浙江中医杂志,2015,50(3):183-184.

[22]邹志方,李伯灵,杨穗莲,等.某医院A型性格护士心理健康特征及紧张易感性调查分析[J].中国职业医学,2006(3):198-200.

[23]鲍威斯,谢宁.分类数据分析的统计方法[M].北京:社会科学文献出版社,2009.

[24]罗必良.产权强度、土地流转与农民权益保护[M].北京:经济科学出版社,2013.

[25]青木昌彦.比较制度分析[M].上海:上海远东出版社,2001.

[26]洪名勇.农地习俗元制度及实施机制研究[M].北京:经济科学出版社,2008.

(责任编辑:杨 洋)