冠状动脉CT血管成像检测对冠状动脉易损斑块和主要不良心血管事件风险预测的评估

2020-09-27刘洋张舒媛司斌侯志辉杨云云冯聪蕊吕滨张伟丽

刘洋,张舒媛,司斌,侯志辉,杨云云,冯聪蕊,吕滨,张伟丽

冠状动脉粥样硬化性心脏病,简称冠心病,发病率高,致死率高,其主要病因是动脉粥样硬化[1]。动脉粥样硬化斑块处于稳定期时,不会导致明显的临床症状或仅为劳力性心绞痛,当处于不稳定期时,患者常出现不稳定性心绞痛、急性心肌梗死等急性事件。动脉粥样硬化不稳定期的斑块主要为易损性斑块,易于破裂和形成血栓,其定义为:“大而松的脂质坏死核心、表面覆盖薄而脆弱的纤维帽,周围伴有大量的炎性细胞浸润,内皮剥脱或伴有表面血小板聚集、斑块去裂隙或损伤,以及严重的血管腔狭窄等”[2]。临床早期检测冠状动脉易损斑块特征对评估主要不良心血管事件的风险以及治疗具有重要的临床指导意义。

随着多排螺旋CT设备的不断发展,通过冠状动脉CT血管成像(CCTA),冠状动脉斑块可清晰地展示在人们面前,通过能谱信息可将斑块区域表示为纤维组织、脂肪组织和钙化组织,并给出直观的斑块内各种组织成分的分布图像,为判定冠心病的严重程度提供了有价值的评估信息[3-4]。然而这些信息与斑块易损性之间的关系尚未完全明确[5]。本研究依托中国医学科学院阜外医院放射影像科,对门诊疑诊冠心病、行CCTA检查的患者,读取三维重建冠状动脉CT图像,获得冠状动脉钙化负荷、管腔狭窄程度和斑块成分等信息,并进行随访,目的是分析CCTA对冠状动脉粥样硬化斑块检测的指征中哪项可以早期识别易损的斑块,评估其在主要不良心血管事件中的预测作用,为临床能早期干预治疗提供依据。

1 资料与方法

研究对象:在2016年4月至2018 年5月期间,连续入选在中国医学科学院阜外医院门诊因冠心病或疑似冠心病进行CCTA检查且显示冠状动脉斑块阳性的患者517例,其中男性327例,女性190例。排除标准:(1) 既往接受冠状动脉旁路移植术或经皮冠状动脉介入治疗者;(2)拒绝参与调查者;(3)CT扫描图像质量较差,不能进行斑块测量者;(4)临床资料不全者。所有患者在CCTA 检查前均签署知情同意书。

一般资料收集:采用调查问卷收集患者的一般资料,包括年龄、性别、身高、体重、疾病史、吸烟史、用药史。体重指数的计算公式:体重(kg)/[身高2(m2)]。血生化检测指标包括空腹血糖、总胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、甘油三酯、血肌酐。

分组:根据冠状动脉CCTA结果将患者分为钙化斑块组(222例)和混合斑块组(295例)。

CT图像的重建与分析:使用图像后处理工作站(Advantage Work station Ver.4.6,GE公司,美国)对所有患者的128排螺旋CT扫描数据进行处理分析。由2名有经验的放射科医师共同阅片并做出诊断。采用Agatston法计算冠状动脉钙化积分(CACS)[6]。钙化斑块定义为斑块仅含有钙化成分,钙化积分>400且CT值350~1000 HU(Hounsfield unit,亨氏单位)。混合斑块定义为斑块含有钙化成分及非钙化成分或仅含有非钙化成分(CT值< 350 HU)[7]。

斑块的测量:采用测量软件(Plaque ID [Card IQX press]2.0 Reveal,GE Medical Systems SCS,FRANCE)自动识别测量斑块和管腔,然后人工界定斑块的首端和尾端,必要时校正血管壁和斑块的边缘。根据密度衰减值,低密度斑块设定为CT值<30 HU(脂质成分为主),中等密度斑块设定为CT值30~150 HU(纤维成分为主);血管壁的CT值为150~350 HU;钙化斑块设定为CT值350~1 000 HU[7]。斑块测量数据包括:斑块负荷(%)、斑块体积(mm3)、斑块体积百分比(%)、重构指数、狭窄率(%)。具体定义为:(1)斑块负荷(%)=斑块体积/血管容积×100%;(2) 斑块体积(mm3)=病变血管和管腔轮廓之间连续体的总和;(3)斑块体积百分比(%)=斑块体积/(斑块体积+管腔体积)×100%;(4)血管狭窄率(%)=最大狭窄直径/平均直径×100%;(5)重构指数=(血管腔的最狭窄处血管截面积×2)/(斑块近端截面积+斑块远端截面积)×100%[8]。

随访:随访方式包括电话随访、查阅病历以及联系主管医师,随访内容为主要不良心血管事件发生情况,包括心原性猝死、急性心肌梗死、不稳定性心绞痛、冠状动脉旁路移植术、冠状动脉支架置入术、急性心力衰竭。采用随访问卷,每3个月随访一次。

统计学方法:统计分析采用SPSS 25.0 软件(SPSS Inc.,Chicago,USA)。符合正态分布的计量资料采用均数±标准差表示,两组间比较采用独立样本t检验;不符合正态分布的计量资料采用中位数(P25,P75)表示,两组间比较采用非参数Mann-Whitney U检验。计数资料采用率或构成比表示,两组间比较采用卡方检验。采用单因素和多因素Logistic回归模型分析影响斑块易损性的相关危险因素,计算OR和95% CI。采用Cox生存回归模型分析冠状动脉斑块特征对心血管终点事件的影响,计算HR和95% CI。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

本研究517例患者的平均年龄为(57.9 ± 8.4)岁,男性327例占63.2%。

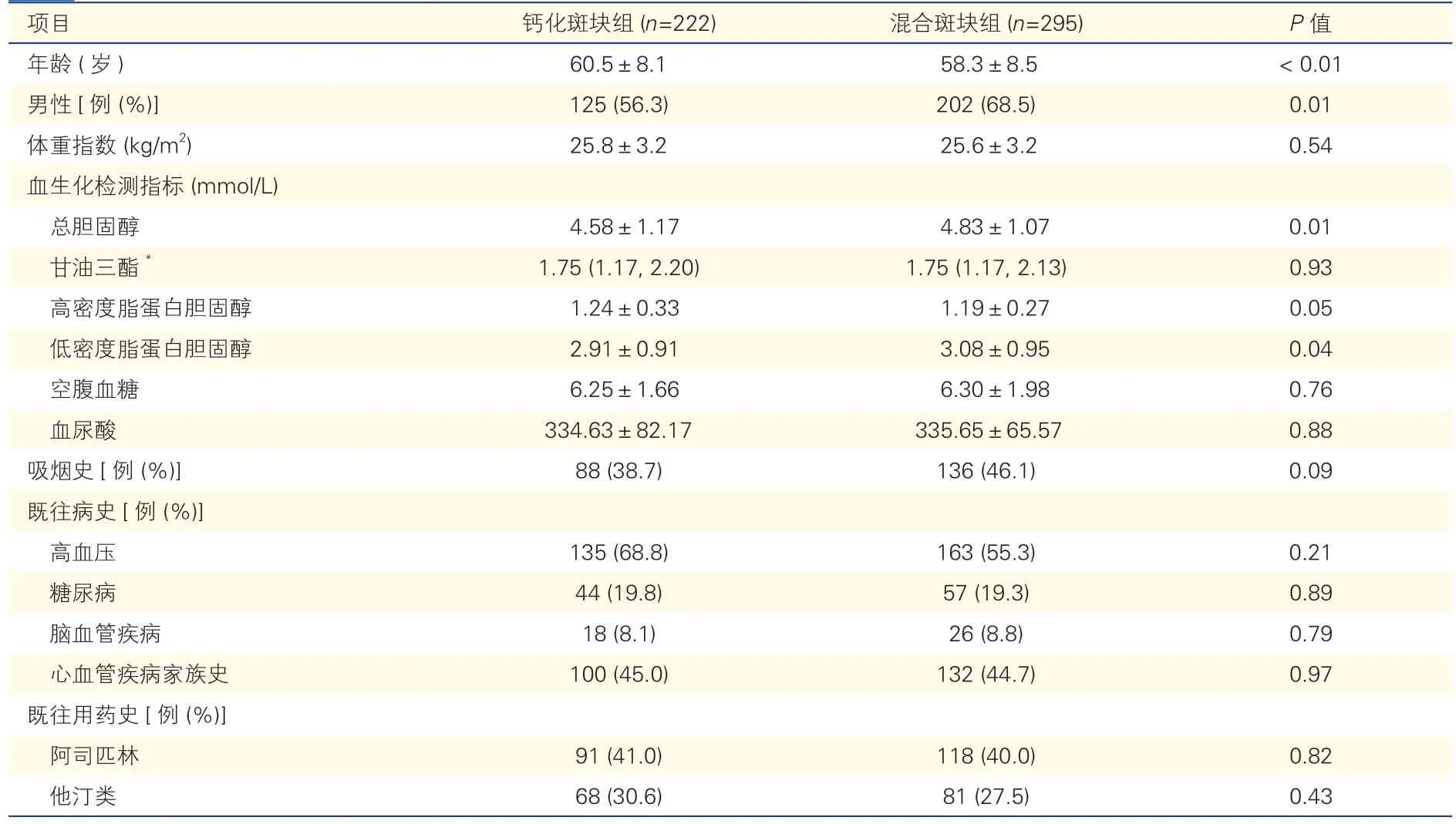

2.1 钙化斑块组和混合斑块组患者的临床基线特征(表1)

如表1所示,两组比较钙化斑块组患者的年龄略大[(60.5 ± 8.1)岁vs.(58.3 ±8.5)岁];混合斑块组患者的总胆固醇[(4.83 ± 1.07)mmol/L vs.(4.58±1.17)mmol/L]和LDL-C[(3.08 ± 0.95)mmol/L vs.(2.91±0.91)mmol/L]均显著高于钙化斑块组(P均<0.05),而HDL-C[(1.19 ± 0.27)mmol/L vs.(1.24 ± 0.33)mmol/L]低于钙化斑块组(P=0.05)。既往高血压、糖尿病、心脑血管病史、用药史、吸烟史以及空腹血糖、血尿酸等指标在钙化斑块组和混合斑块组间差异无统计学意义。

2.2 钙化斑块组和混合斑块组患者的CCTA影像特征(表2)

表2显示,钙化斑块组的钙化分数、斑块总体积显著大于混合斑块组(P<0.05),而混合斑块组的脂质成分负荷和纤维成分负荷显著高于钙化斑块组(P=0.01),造成的血管狭窄率显著大于钙化斑块组(P=0.02)。血管重构指数在两组间差异无统计学意义。

2.3 影响斑块易损性的相关危险因素探究(表3)

在单因素Logistic回归分析中,结果显示:年龄、性别、总胆固醇、LDL-C、HDL-C与斑块易损性显著相关;进一步采用多因素Logistic回归模型分析,校正传统危险因素后,结果显示:男性、血清总胆固醇、LDL-C增加斑块易损的风险,HDL-C与斑块易损性呈负相关。

进一步采用多因素Logistic 回归模型校正年龄、性别、总胆固醇、HDL-C、LDL-C等与斑块易损性显著相关的危险因素,分析CCTA检测的斑块图像特征与斑块易损性之间的关系。如表4所示,脂质成分高负荷的斑块与低负荷斑块相比,发生斑块易损性的风险显著增加(OR=2.30,95%CI:1.45~3.64;P<0.001),而纤维成分高负荷的斑块与斑块易损性 风险呈负相关(OR=0.73,95%CI:0.38~0.91;P<0.001)。此外,斑块总体积与斑块易损性风险呈负相关。

表1 钙化斑块组和混合斑块组患者的临床基线特征(±s)

表1 钙化斑块组和混合斑块组患者的临床基线特征(±s)

注:*:中位数(P25,P75) 表示

表2 钙化斑块组和混合斑块组患者的CCTA影像特征比较

表3 影响斑块易损性的相关危险因素探究

表4 CCTA检测的斑块图像特征与斑块易损性的多因素Logistic回归分析*

2.4 冠状动脉斑块图像特征与主要不良心血管事件发生风险的关系

本研究对517例患者进行随访,其中45例失访,随访率为91.3%,平均随访15个月(范围3~29个月)。在随访的472例患者中有42例(8.9%)发生主要不良心血管事件,包括1例心力衰竭、10例新发急性心肌梗死、31例行冠状动脉血运重建术;平均年龄(63.1±7.3)岁vs.(58.9±8.4)岁(430例未发生主要不良心血管事件者),P<0.01。表5所示,采用多因素Cox 回归风险模型校正年龄、性别、总胆固醇、HDL-C、LDL-C等心血管传统危险因素的影响。此外,考虑到斑块形成是一个复杂的过程,各种成分在斑块形成中存在相互影响,CCTA各指标间可能有较高的关联度,因此不适宜同时放入分析模型中。本研究将CCTA图像的每个指标分别放入Cox回归模型,分析每个指标与主要不良心血管事件发生风险的关系。结果显示纤维成分高负荷的斑块与低负荷斑块相比,发生主要不良心血管事件的风险显著增加(HR=3.33,95%CI:1.24~8.98;P=0.02);钙化高负荷的斑块与低负荷斑块相比,发生主要不良心血管事件的风险显著增加(HR=4.29,95%CI:1.47~12.46;P=0.01)。

表5 冠状动脉斑块图像特征与主要不良心血管事件发生风险的Cox回归模型分析

3 讨论

动脉粥样硬化斑块破裂是造成急性冠状动脉综合征的直接原因,早期检测冠状动脉易损斑块特征对评估主要不良心血管事件的风险具有重要的临床指导意义。本研究分析了517例冠心病患者的CCTA图像,将患者分为钙化斑块组和混合斑块组,探究斑块成分信息与斑块易损性之间的关系。结果发现总胆固醇和LDL-C增加斑块易损的风险,而HDL-C与斑块易损性呈负相关,进一步分析显示脂质成分高负荷的斑块与低负荷斑块相比,斑块易损性的发生风险增加约2.3倍,这些结果提示脂质成分负荷可作为斑块易损性的评估指标。

脂质代谢异常是动脉粥样硬化最重要的危险因素,脂质在血管壁内蓄积过程是动脉斑块形成的基础。内皮细胞外基质中的脂蛋白可引起血管局部炎症反应,斑块内游离胆固醇水平显著增加时可引起脂质坏死核心快速扩张,刺激斑块发展,增加其易损性[9]。动脉粥样硬化斑块的纤维帽发挥着将脂质核与血液分隔的屏障作用,是影响斑块稳定性的重要因素。Narula等[10]在295例冠状动脉粥样硬化的尸检分析中发现易损斑块和稳定斑块相比,纤维帽的厚度是最明显的差异特征,破裂的斑块中薄层纤维帽斑块占95%。本研究结果显示,纤维成分高负荷的斑块发生易损斑块的风险降低(OR=0.73;95%CI 0.38~0.91;P<0.001),支持纤维成分负荷可作为斑块易损性的一个评估指标。

本研究对患者进行随访,平均15个月后,未发现脂质成分高负荷的斑块与主要不良心血管事件的相关性,而有纤维成分高负荷的斑块者发生主要不良心血管事件的风险增加约3.33倍。这是因为斑块是一个稳定期和不稳定期交替发展变化的动态、可逆过程,脂质蓄积氧化和吸收退化此消彼长,钙化对斑块易损性的影响也是具有双面性,因此脂质、纤维化、钙化和动脉重塑之间存在着复杂的相互作用,共同影响着斑块的稳定性[11]。

钙化是影响斑块稳定性的重要因素。本研究在随访过程中发现钙化成分高负荷的斑块与低负荷斑块相比,发生主要不良心血管事件的风险增加约4.29倍,提示斑块钙化高负荷在斑块易损性检测中有重要作用。最近研究表明[12],微钙化更常见于易损斑块,纤维帽中的微钙化可增加局部组织应力,导致斑块的不稳定性,这取决于一个微钙化位点与另一个微钙化位点的接近程度以及微钙化相对于血流的方向。斑块内钙结晶可加重炎症反应,导致斑块易破裂而诱发主要不良心血管事件。

斑块大小也是影响斑块稳定性的重要指标。本研究在多因素Cox回归分析中校正了年龄、性别等传统危险因素,未发现斑块总体积与主要不良心血管事件风险有显著相关性。这可能是因为心血管事件通常受到年龄等因素的影响,而本研究中发生主要不良心血管事件的患者年龄(63.1±7.3)岁显著高于未发生事件的患者(58.9±8.4)岁,(P<0.01)。此外,本研究具有一定的局限性,包括入组患者少(517例),随访时间短(平均随访15个月),主要不良心血管不良事件发生例数少(42例)。

综上所述,本研究通过CCTA检测冠状动脉图像特征,发现脂质成分负荷、纤维成分负荷和钙化斑块负荷等指标在冠状动脉斑块易损性的评价中具有应用价值。但是本研究为单中心研究,且样本量有限,尚需多临床中心、大样本、前瞻性队列研究的循证依据。随着CT设备在时间、空间及组织分辨率方面的不断进步,CCTA在冠状动脉斑块成像、心功能评价等方面快速发展,其对未来急性冠状动脉事件预测的研究也将不断深入,从而指导冠心病临床诊治思路。

利益冲突:所有作者均声明不存在利益冲突