2017年我国心脑血管疾病治疗费用核算与分析

2020-09-27张毓辉柴培培翟铁民万泉

张毓辉,柴培培,翟铁民,万泉

我国现有心脑血管疾病患者2.90亿人,心脑血管疾病死亡占居民整体疾病死亡40.00%以上,位居首位[1],以伤残调整生命年为例,疾病负担比重已升至22.90%[2]。随着我国老龄化和城市化进程加快,以及居民健康素养水平偏低、不健康生活方式等影响,居民心脑血管疾病危险因素普遍暴露,呈现在低龄化、低收入群体中快速增长及个体聚集趋势[1]。如不采取有效政策措施,心脑血管疾病将给我国居民健康水平提升带来严峻挑战,制约健康中国建设任务目标实现。从卫生经济学领域看,卫生费用核算是国际公认的追踪卫生系统资金来源、流向到使用全过程的科学方法和工具,开展心脑血管疾病费用核算研究,掌握其治疗费用规模、筹资结构、机构配置和人群使用情况,能够为科学制定和实施心脑血管疾病防控相关政策提供依据。

1 资料与方法

1.1 定义与范围

本研究中心脑血管疾病包括所有循环系统疾病,具体分类见表1。心脑血管疾病治疗费用是指1年内全社会用于心脑血管疾病治疗服务(包括门诊服务和住院服务)资源的货币表现。卫生筹资方案主要指支付医疗卫生服务费用的各类制度安排,包括公共筹资方式(政府方案和社会医疗保险),自愿筹资(商业健康保险、非营利机构筹资和企业筹资方案),以及个人卫生支出。本研究主要涵盖2017年1月1日至12月31日期间的心脑血管疾病治疗费用。

表1 心脑血管疾病范围

1.2 资料来源

资料来自原始数据和二手数据。原始数据来自国家卫生健康委员会财务司全国卫生总费用监测网络,涵盖全国各地区各级别医院、基层医疗卫生机构、门诊类机构、公共卫生机构(妇幼保健机构、专业公共卫生防治机构等)等监测机构提供的门诊和住院个案费用有关数据,具体包括门诊和住院个案患者的年龄、性别、费用、诊断疾病、付款方式(如医疗保险或自费),以及各种补偿渠道的支付额等指标。二手数据来自国家卫生健康委员会发布的《中国卫生健康统计年鉴2018》[3],国家卫生健康委员会卫生发展研究中心发布的《2018年中国卫生总费用研究报告》[4]等宏观资料。

1.3 研究方法

本研究主要基于“卫生费用核算体系2011”(System of Health Account 2011,简称SHA 2011)[5],利用当前可得的最新数据核算分析2017年我国心脑血管疾病治疗费用及与2012年、2014年和2016年历年相比的变化趋势,并从费用的功能配置、机构配置及人群使用等多个维度扩展分析。在具体测算上,首先基于宏观资料确认各类医疗卫生机构治疗费用总量,借助卫生总费用监测数据计算治疗费用中心脑血管疾病占比,其中心脑血管疾病治疗费用确认采用首要诊断归集原则。

2 结果

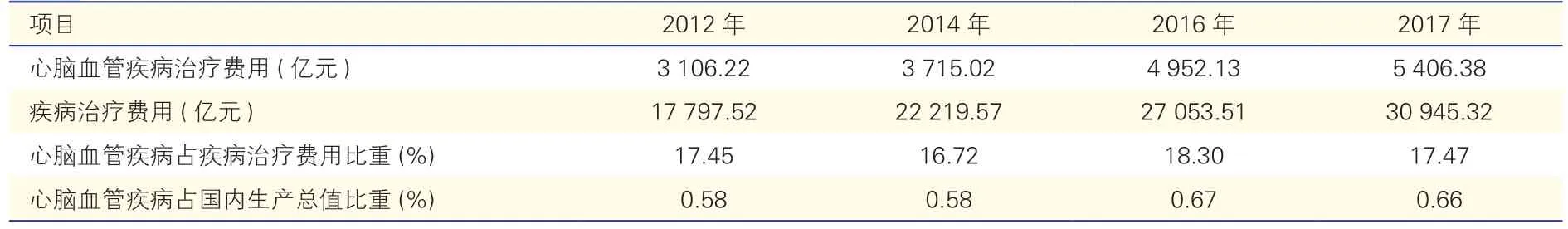

2.1 2012~2017年我国心脑血管疾病治疗费用基本情况(表2)

2017年我国心脑血管疾病治疗总费用达5 406.38亿元,居于疾病费用首位,占疾病治疗费用的比重为17.47%,相当于0.66%的国内生产总值(GDP)总量。而2012年心脑血管疾病治疗费用为3 106.22亿元,按可比价格计算,2012~2017年年均增速为10.00%。

表2 2012~2017年我国心脑血管疾病治疗费用基本情况

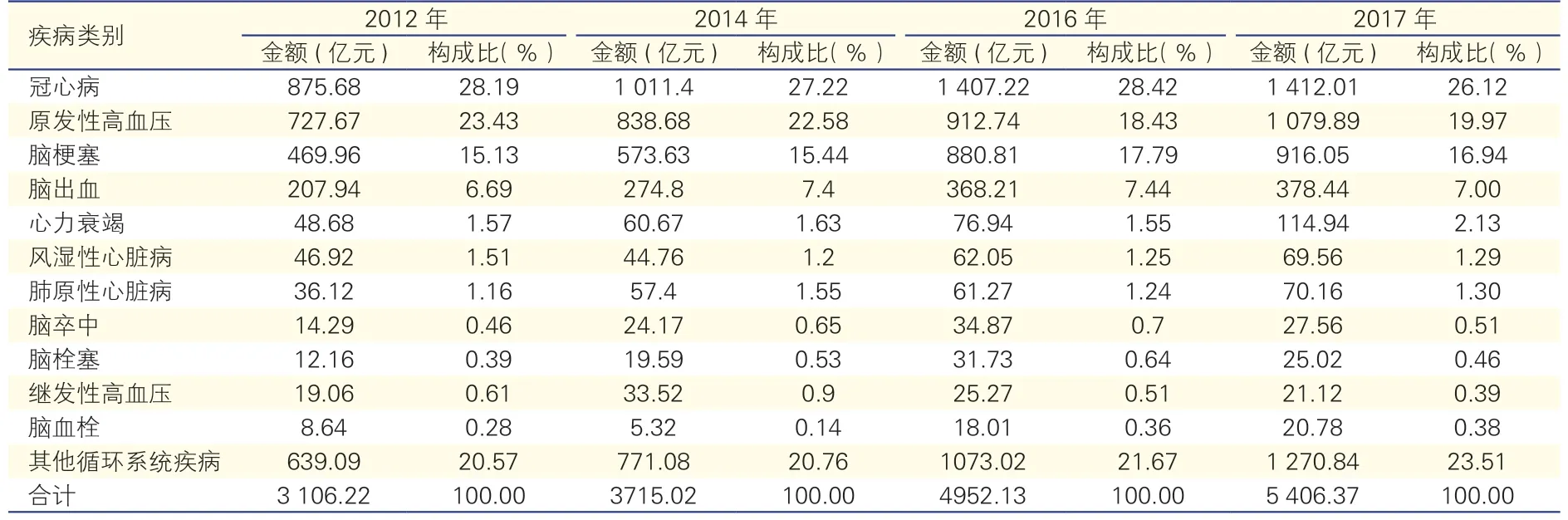

2.2 2017年与2012年、2014年及2016年我国不同心脑血管疾病的治疗费用比较(表3)

2012~2017年我国心脑血管疾病治疗费用分布呈现较为稳定的病种集聚性特征,位居前四位的依次是冠心病、原发性高血压、脑梗塞、脑出血,在心脑血管疾病治疗费用中占比超七成。2017年我国心脑血管疾病治疗费用中冠心病高达1 412.01亿元(26.12%),其次是原发性高血压,治疗费用为1 079.89亿元(19.97%)。脑梗塞和脑出血的治疗费用分别为916.05亿元(16.94%)和378.44亿元(7.00%)。

表3 2017年与2012年、2014年及2016年我国不同心脑血管疾病治疗费用比较

2.3 2017年心脑血管疾病治疗费用人群分布(图1)

2017年心脑血管疾病治疗费用主要集中在老年人群,占人口17.33%的≥60岁老年人花费了66.43%的心脑血管疾病治疗费用。与人口占比相比,自50岁开始,人群心脑血管疾病治疗费用占比高于其人口占比,且两者差距不断加大,在65~69岁达到最大值,该年龄段老年人(占人口4.50%)花费了14.75%的心脑血管疾病治疗费用。与疾病流行特征相似,≥40岁中年人群心脑血管疾病治疗费用快速增加,疾病费用负担年轻化趋势明显。

图1 2017年心脑血管疾病治疗费用人群分布

结合疾病信息,中老年人群心脑血管疾病治疗费用主要集中在冠心病、原发性高血压、脑梗塞三类疾病,≥45岁人群冠心病、原发性高血压和脑梗塞治疗费用占该人群心脑血管疾病治疗费用的54.00%~71.00%。部分疾病治疗费用在老年人群聚集效应更为明显,如冠心病治疗费用中老年人占比为72.17%,脑梗塞治疗费用中老年人占比为76.11%(图2)。

图2 2017年不同年龄人群的心脑血管疾病费用构成

2.4 2017年心脑血管疾病治疗费用服务功能构成(图3)

2017年我国心脑血管疾病治疗费用超70.00%发生在住院服务。原发性高血压和脑卒中治疗费用中门诊服务占比分别为70.79%和58.78%,其余疾病治疗费用以住院服务为主,脑出血、脑血栓、风湿性心脏病治疗费用中住院费用占比超过92.00%。

2.5 2017年不同心脑血管疾病费用的机构分布 (图4)

2017年我国心脑血管疾病治疗费用超80.00%发生在各级医院,基层医疗卫生机构占比不足12.00%。各级医院心脑血管疾病治疗费用具体构成尚显差异,其中原发性高血压治疗费用中64.61%发生在医院,脑梗塞、心力衰竭、脑出血、脑血栓治疗费用中医院占比超过90.00%。

2.6 2017年心脑血管疾病治疗费用筹资情况(表4)

2017年全人群心脑血管疾病治疗费用中,公共筹资占比为65.42%,家庭卫生支出占比为28.24%。从不同服务的筹资看,门诊费用中56.14%来自公共筹资,其中社会医疗保险占比为49.04%,42.57%来自家庭卫生支出;住院费用中69.03%来自公共筹资,主要来自社会医疗保险(占住院费用的57.03%),家庭卫生支出占比为22.67%。

图3 2017年心脑血管疾病治疗费用服务功能构成

图4 2017年不同心脑血管疾病费用的机构分布

表4 2017年心脑血管疾病治疗费用筹资情况(%)

3 讨论

我国心脑血管疾病费用呈现规模大、增速快的双重特点。2017年心脑血管疾病治疗费用消耗了17.50%的治疗资源,费用负担位居疾病首位,其中集中在老年人群,中年人群费用规模也较高;此外,病种聚集效应明显,近2/3花费在冠心病、原发性高血压和脑梗塞。与此同时,我国心脑血管疾病治疗费用呈现快速增长态势,2012~2017年,我国心脑血管疾病治疗费用保持两位数增长(10.00%),显著快于国民经济年均增长水平,在一定程度上吞噬了经济发展成果。

这主要是由患病人数增多、医疗服务利用迅速增长引起的。2003~2013年我国心血管疾病和脑血管疾病的两周患病率分别从4.60%和2.70%上升到7.70%和5.90%[6]。2012~2017年我国心脑血管疾病患者出院人数由438.7万人增至1 214.2万人,占总出院人数比重由13.00%增至15.40%[3]。另一方面,次均治疗费用水平的提高一定程度上带来心脑血管疾病治疗费用增加。例如急性心肌梗死患者的平均医药费用由2012年的16 802元增至2017年的27 553元,年均增长10.40%[3]。在患病人数和次均费用不断增长的双重压力下,如不加以控制,未来我国心脑血管疾病费用和疾病负担将继续高位增长,对医保基金的可持续性带来挑战。因此从医疗费用控制角度应将心脑血管疾病作为疾病预防控制的重点。

国际经验表明,80.00%的基本医疗和70.00%所需的卫生干预措施都可以由基层卫生机构提供。2017年心脑血管疾病治疗费用超80.00%发生在医院,超70.00%发生在住院服务,基层医疗卫生机构占比不足12.00%,“轻预防、重治疗”、“轻基层、重医院”的资源错配问题亟需破除。如果发挥好基层医疗卫生机构健康“守门人”作用及初级医疗保健关口把控作用,可节省10.70%慢性病住院费用[7]。长期以来,我国的医疗体系注重急性病的治疗,忽视疾病的预防和慢性病管理,基层卫生保健体系薄弱,无法有效控制心血管危险因素和预防心血管疾病的发生[8-9]。在实施健康中国战略、推进健康中国行动背景下,心脑血管疾病防控应以健康效益提升为目标,着力实现“以治病为中心”向“以人民健康为中心”的转变,构建与健康中国建设相适应的心脑血管疾病预防控制体系。开展综合防治的社区干预手段具有最佳的效果,建议强化基层医疗卫生机构、医院、公共卫生机构各自职责,依托分级诊疗制度建设,建立协作共享机制,促进心脑血管疾病防治结合。加快提升基层机构人员对心脑血管疾病等常见慢性病的管理能力,将慢性病防治卫生资源配置向基层机构倾斜,用于心脑血管疾病预防和早期控制,提升成本效益。

通过改变生活方式和控制行为风险可避免一半以上的慢性病负担。通过干预措施,澳大利亚缺血性心脏病的疾病负担下降40.00%[10],芬兰北卡男性心脑血管疾病死亡率下降66.00%[11]。心脑血管疾病防控的核心策略是综合风险控制,一方面要通过合理膳食、健身、控烟等健康生活方式改善做好一级预防[12],另一方面针对直接病因做好二级预防,做好高血压、高血脂和高血糖等的门诊控制,预防心脑血管事件的发生及复发。2017年我国心脑血管疾病治疗费用超70.00%发生在住院服务,门诊费用不足30.00%,反映门诊干预的不足和不及时,资源配置呈现“重住院、轻门诊”的低效性,突出了我国心脑血管疾病早发现、早诊断、早治疗的必要性。开展心脑血管疾病的二级预防具有较高的成本效益。如研究表明低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)每下降1 mmol/L,心血管疾病发病风险下降22.00%[13]。目前我国血脂异常防控工作明显滞后于高血压和糖尿病,血脂异常防治的知晓率、治疗率和控制率处于较低水平。在常规治疗基础上,探索和推广具有成本效益的新型干预措施,如创新药物等帮助管理降低LDL-C水平,从而降低动脉粥样硬化性心血管疾病发病率,对应对心脑血管疾病的健康威胁十分重要。

我国心脑血管疾病门诊费用中家庭卫生支出占比为42.57%,高于住院费用中家庭卫生支出,这与我国医疗保险政策以住院补偿为主有关。早诊早治是心脑血管疾病防治的关键,而大部分早诊早治服务都可在门诊进行,当前补偿政策对心脑血管疾病防控极为不利。降低心脑血管疾病患者门诊治疗费用负担,提高门诊服务利用可及性,对心脑血管疾病防控意义重大。根据国家医保局、财政部、卫生健康委员会、国家药品监督管理局联合印发的《关于完善城乡居民高血压、糖尿病门诊用药保障机制的指导意见》,对高血压和糖尿病参保患者门诊发生的降血压、降血糖药品费用由统筹基金支付,政策范围内支付比例要达到50.00%以上,但当前针对血脂异常等其他心脑血管疾病重要危险因素的门诊用药保障仍无突破。建议探索对一些费用水平较高、需要经常就诊的心脑血管疾病或重要危险因素(如血脂异常)等门诊治疗服务,给予倾斜性政策补偿,提高服务利用可及性和治疗依从性。同时,将成本效益好的一级预防和二级预防措施纳入各类医疗保险的补偿范围,以便更好地发挥医保基金的作用与效能。

综上所述,我国心脑血管疾病的治疗消耗了大量医疗资源,且费用呈快速增加态势,无疑给财政、社会和家庭等各筹资主体带来了沉重的经济负担。此外,因医疗资源在配置上“重医院、轻基层”、“重住院、轻门诊”、“重治疗、轻预防”的低效性,造成大量心脑血管疾病治疗费用的浪费。因此,在防治策略方面,应切实落实“以基层为重点,以预防为主”的国家方针,通过构建健康行为和健康环境,夯实一级预防和二级预防,加快提升基层卫生机构心脑血管疾病防控能力。在筹资保障方面,加大对重要危险因素(如血脂异常)门诊用药保障、提高服务利用可及性和治疗依从性,探索将一级预防和二级预防措施纳入医保补偿范围,以更好地发挥基金效能。

利益冲突:所有作者均声明不存在利益冲突