早婚对夫妻主观幸福感的影响

——兼论早婚群体的婚姻匹配模式

2020-09-26李媛媛张艳平姜全保

李媛媛 张艳平 江 杰 姜全保

一、引言

我国《婚姻法》规定的法定结婚年龄为男不低于22岁,女不低于20岁。早婚为低于法定结婚年龄结婚。

早婚现象在我国普遍存在,尤其是在农村地区。刘升调查发现,农村青年的结婚年龄基本维持在20岁左右。[1]王德福研究发现,农村重现早婚高潮,早婚率甚至已经逼近(20世纪)80年代的水平。[2]杨晶和梁海艳通过对全国第六次人口普查(以下简称“六普”)数据的研究发现,全国和各省份呈现相同趋势:男女早婚率在20世纪80年代急剧升高后,于90年代回落,进入2000年以后,部分地区的早婚率又出现升高迹象,并且总体上高于1980年的水平。[3]早婚对于青年健康、家庭幸福、社会稳定都存在风险。早婚,由于低于法定结婚年龄,无法取得结婚证,缺乏法律保障,蕴藏着法律风险。由此,早婚对主观幸福感的影响成为值得研究的话题。

在早婚群体中,谁和谁结婚反映社会的阶层流动。中国传统社会注重门当户对,现代婚姻更注重个人条件的匹配。郭婷和秦雪征研究认为,增强婚姻匹配的开放性,改善阶层内婚制导致的收入不平等,是缓解阶层固化、建设和谐社会的必由之路。[4]在早婚群体中,夫妻双方的年龄、教育、户口、工作状况等匹配模式是考察社会阶层流动性的渠道之一。

二、文献综述

现有的早婚现象研究主要以定性研究为主,多采用访谈和案例分析法,研究内容集中在早婚的现状、成因等方面。在早婚现状的研究方面,现有研究可以分为两大类。一是基于宏观数据分析全国的早婚现状及分布。如杨晶等基于“六普”数据研究发现,当前男性早婚现象更多发生在东中部部分地区和西部地区,女性早婚现象更多发生在西部地区。[3]二是在访谈的基础上分析某一村庄或地区的早婚水平。例如,韩沛锟研究发现,河南省中牟县的一些农村地区,早婚现象占成婚总数的20%~50%。[5]在全球范围内,Singh等的研究发现,早婚问题主要集中发生于发展中国家,以撒哈拉以南非洲地区和南亚最为普遍。[6]Otoo-Oyortey等研究发现,在撒哈拉以南非洲部分地区,19岁以下的女孩中有60%以上已婚。[7]发达国家也存在早婚现象,Uecker等研究发现,美国有25%的女性和16%的男性在23岁之前结婚。[8]

早婚受到个体特征、文化观念、社会环境等多种因素的影响。个体方面,青少年生理发育出现了世界性的早熟趋势,青少年的性心理也提前发育并活跃。[9]文化观念方面,中国父母把亲手操持子女的婚姻视为完成自己人生的最重要使命,畸变的责任心使他们越来越早地为子女定亲。[10]社会环境方面,不断攀升的彩礼使年轻人早婚意愿更加强烈;适婚年龄性别失衡,初婚年龄差增大带来了女方早婚与跨境婚姻中的早婚。[11]国家经济危机或个人经济震荡,如收成不好或主要收入来源者患病或死亡,也可能导致早婚。[12]

早婚对于个体健康、家庭和谐及社会发展都有重要影响。个体层面,早婚影响妇女健康,并伴随早育。女性过早开始性生活罹患妇科疾病的概率也较大。[3]家庭层面,早婚群体没有办理结婚手续,缺乏法律保障,离婚率较高。[13]社会层面,早婚不受法律保护,容易发生民事纠纷(如情感纠纷、财产纠葛和彩礼退赔等),影响农村社会和谐稳定。[5]但纵观目前的学术研究成果,关于早婚与主观幸福感的相关研究还较少。例如,张新辉等研究发现,与正常婚配年龄结婚的夫妻相比,早婚对个体有显著负面影响,晚婚影响不显著。[14]

在经济学、社会学、心理学、人口学等领域,基于人口学特征(年龄、户籍、民族)、社会经济地位(教育、收入、职业)、家庭背景(父母教育、父母职业、父母户籍)等角度对婚姻匹配都有实证研究。例如,陆益龙通过对夫妇个人及双方父亲和家庭社会经济因素的匹配结构的研究发现,中国社会的婚姻匹配模式具有同类联姻特征。[15]王善高等研究发现,我国的婚配在年龄、学历和家庭背景方面存在“男高女低”的婚姻梯度现象。[16]陆杰华等研究发现,中国社会在宏观层面上仍然维持着“男高女低”的婚姻梯度匹配结构,即无论从受教育水平还是职业收入状况上看,丈夫高于妻子的婚姻配对远远多于“女高男低”的婚姻配对。[17]总的来看,目前我国的婚姻匹配模式具有两大特征,一是同类婚配特征显著,二是梯度婚中以“男高女低”为主要模式。

综上,目前早婚对于个体影响的研究主要集中在定性分析,定量研究较少。从研究对象来看,已有研究大多从宏观的角度出发,用全国数据对居民整体婚姻匹配结构进行研究,对流动人口、农村青年等群体的婚配模式进行研究,但对早婚群体的婚姻匹配研究较少。因此,本研究以早婚群体为研究对象,运用2014年中国家庭追踪调查数据(CFPS)分析早婚群体的婚姻匹配模式,分析早婚对个人主观幸福感的影响,考察早婚群体的婚姻质量。

三、数据与方法

(一)数据来源与样本选择

本研究的数据来源于2014年中国家庭追踪调查数据,并以2010年和2012年的数据为补充。2014年追踪调查共涵盖了37 147个成人样本。本研究的研究对象为早婚群体,对是否早婚的划分根据法律规定。1950年颁布的《婚姻法》将法定结婚年龄规定为男20岁、女18岁,1980年修订时提高到男22岁、女20岁。由此,本研究将在1950年之前违反男18周岁、女16周岁以上结婚规定的定性为早婚,1950~1980年间男20岁之前、女18岁之前结婚的定性为早婚,1980 年我国《婚姻法》实施之后男22岁之前、女20岁之前结婚的定性为早婚。根据以上定义,本文在计算出结婚年龄的基础上,根据结婚年代,依次筛选出早婚样本,保留早婚且初婚的群体,在删除相关变量的缺失值后,初婚且在婚的群体样本量为13 139人。其中早婚者1 869人(14.22%),非早婚者11 270人(85.78%);女性6 619人(50.38%),男性6 520人(49.62%);乡村7 021人(53.44%),城镇6 118人(46.56%)。在早婚样本中,男性1 118人(59.82%),女性751人(40.18%);城镇520人(27.82%),农村1 349人(72.18%)。

(二)变量操作

为了研究早婚群体的婚姻匹配与主观幸福感,本研究以受访者的主观幸福感为因变量,调查设计问题为:“您觉得自己有多幸福?”要求被调查者打分(0~10分),分数越高代表幸福感程度越高。本研究以早婚为核心自变量考察是否早婚对居民主观幸福感的影响,早婚编码为1,非早婚编码为0。控制变量选取个人特征、家庭特征与社会交往三个方面。个人特征包括年龄、性别、城乡、受教育程度、健康自评、收入6个变量;家庭特征包括与亲属共餐次数、家庭社会地位自评、婚前同居、初婚年代4个变量;社会交往包括人缘自评、兄弟姐妹数量2个变量。各个变量的具体定义与赋值见表1。

表1 变量的编码赋值与含义

(三)分析方法

由于居民主观幸福感为连续变量,因而本文使用普通最小二乘法模型来考察早婚对居民幸福感的影响。

Happyi=α0+α1Earlymarriage+βxi+εi,

式中,Happyi表示受访者的主观幸福感,Earlymarriage表示受访者个体i是否早婚,xi为可能影响主观幸福感的一系列控制变量,包括个人特征、家庭特征和社会交往变量,α1和β为估计系数,εi为误差项。α1为本研究重点关注的估计系数,若α1为负,则表明早婚具有负向的幸福效应。

四、早婚群体的婚姻匹配模式

在1 869个早婚样本中,从初婚年代来看,有391人(20.92%)在1978年以前结婚,997人(53.34%)在1979~1992年之间结婚,481人(25.74%)在1993年以后结婚。民族分布上,汉族1 660人(88.82%),少数民族209人(11.18%);宗教信仰中,有516人(27.61%)有宗教信仰,1 353人(72.39%)无宗教信仰;政治面貌中,140人(7.49%)是党员,1 729人(92.51%)是群众。

(一)年龄匹配

夫大妻小为主流模式,妻比夫大1~3岁的比例较夫妻同龄多。早婚群体的夫妻年龄匹配模式与传统的夫妻年龄匹配模式一致,即夫比妻大1~3岁最为普遍,占比34.56%。但是,夫比妻大3岁及以上的占比22.31%,妻比夫大1~3岁占比21.99%,均大于夫妻同龄的比例17.82%。(表2)这可能是因为,早婚在某种程度上是婚姻挤压的结果,面对婚姻挤压,为了抢占女性资源选择早婚的男性,可能会为了生育的因素,选择比自己大的女性。

表2 夫妻初婚年龄的匹配模式

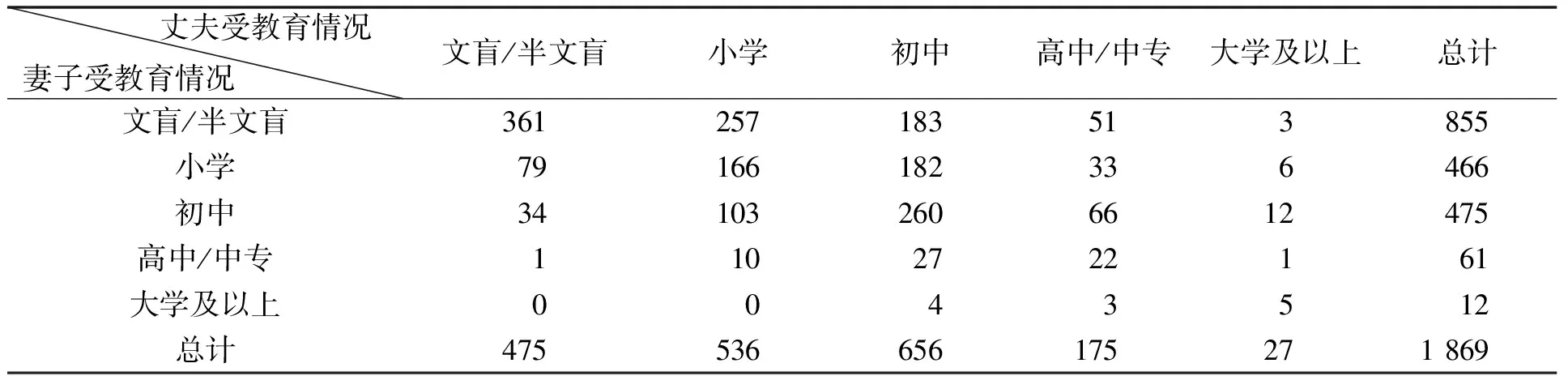

(二)教育匹配

同类婚和女性向上婚的梯度婚构成了教育匹配的主流形态。由表3计算可以发现,夫妻双方教育水平相同的有814人,占早婚样本的43.55%。妻子向上婚有794人,占比42.48%。女性选择受教育程度低于自己的仅有261人,占比13.96%。总的来看,女性大多会选择受教育程度相同或者高于自己的男性结婚。因此,教育同质婚与女性向上婚是早婚群体教育匹配的主流模式,属于这两种模式的家庭占比80%以上。女性向下婚模式的比例相对较少,约14%的家庭属于此种匹配模式。

表3 妻子与丈夫的教育匹配模式 单位:人

(三)户口匹配

同类匹配特征明显,农业户口之间的匹配占比最大。夫妻户口同类匹配1 747人,占比93.47%。户口异类匹配仅有122人,占比6.53%。(表4)可见,在人口流动频繁和经济快速发展的现代社会,在早婚群体中,仍然以同类匹配为主,而且集中在农业户口与农业户口的匹配。

表4 妻子与丈夫的户口匹配模式 单位:人

(四)工作状况匹配

同类匹配为主要形态。根据夫妻双方是否有工作,夫妻的工作状况匹配情况见表5。数据显示,在早婚群体中,有1 584对夫妻是同类匹配,占比84.75%。其中双方同为有工作的有1 456人,占比77.90%。但是根据双方的工作性质,夫妻双方的工作性质均为农业工作(农、林、牧、副、渔)的超过60%,可见,虽然早婚群体的工作状况主要为双方同时工作,但是受早婚与低学历的限制,大部分的早婚群体从事农业工作。在梯度匹配婚中,男方工作、女方不工作的匹配模式是女方工作、男方不工作的3.5倍。总之在工作状况的匹配中,同类匹配理论具有较强的解释力。

表5 妻子与丈夫的工作状况匹配模式 单位:人

(五)家务分担匹配

CFPS数据调查了受访者每天的家务时间,通过对时间变量的重新分类,划分为是否承担家务的二分类变量。(表6)数据显示,夫妻双方都不承担家务的情况较少,仅有13人,占比0.70%;双方共同承担家务的人数最多,为1 335人,占比71.43%。在一方承担的情况中,女方承担的情况远远多于男方承担的情况。可见,在现代社会,随着女性社会地位的提高,男女共同承担家务的情况成为主流,但是基于传统的性别认知与“男主外,女主内”的家庭角色分工观念,在单方承担的模式下,早婚群体中女性一方承担家务的情况远远多于男性一方承担家务的情况。

表6 早婚群体家务分担匹配模式

五、早婚对夫妻主观幸福感的影响

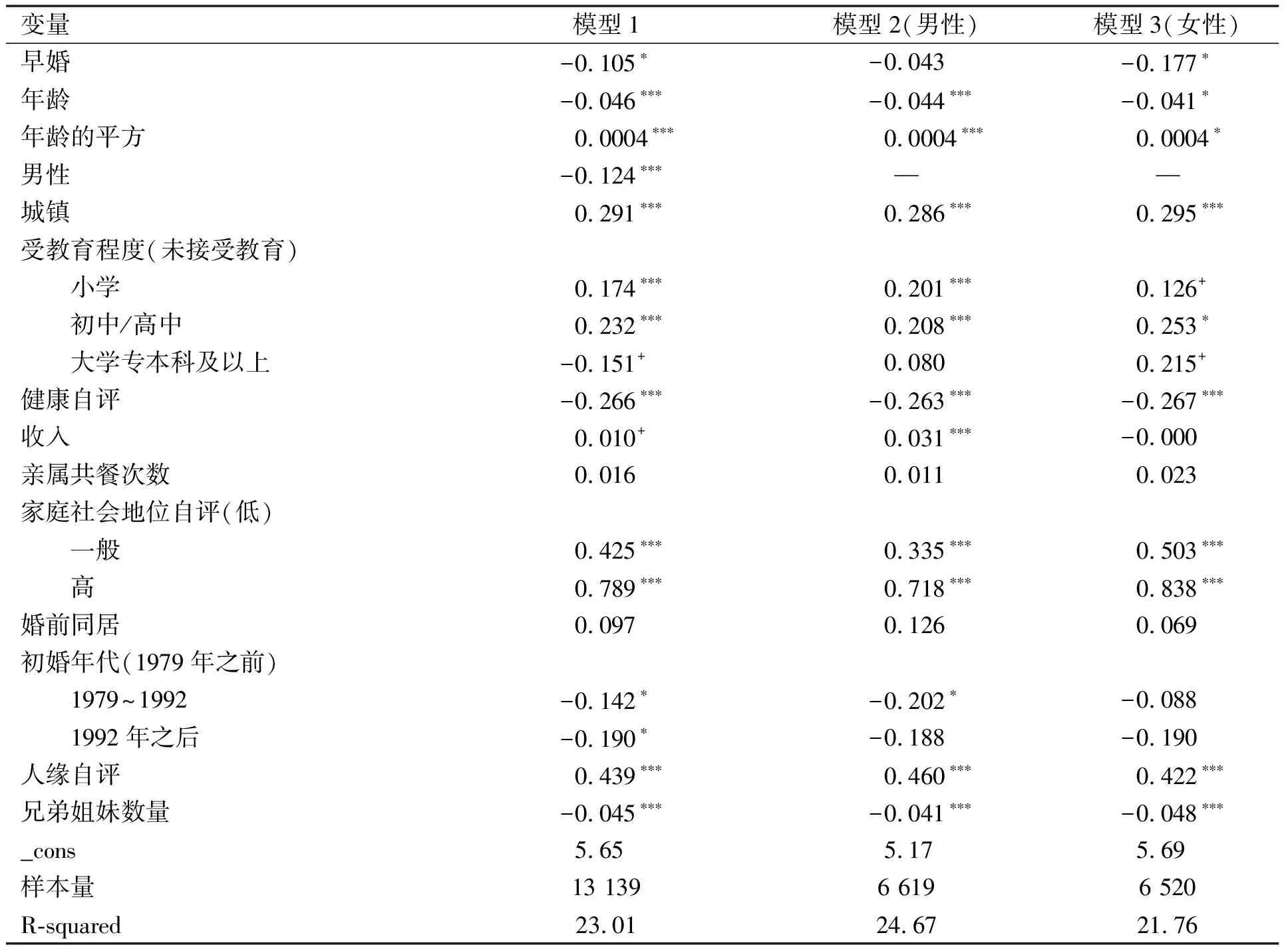

本研究采用三个模型来考察早婚对夫妻主观幸福感的影响,模型1是考虑个体特征、家庭特征和社会交往变量的全样本模型,模型2和模型3考虑性别差异。(表7)结果显示,早婚在5%的显著性水平下负向影响主观幸福感,说明早婚确实会降低居民的主观幸福感。相比非早婚的个体,早婚群体的主观幸福感低约10.5%。模型2显示,对于男性样本,早婚对于男性婚后的主观幸福感没有显著影响。模型3显示,对于女性样本,早婚在5%的显著性水平下负向影响其婚后的主观幸福感,与非早婚的女性样本相比,早婚女性的主观幸福感低约17.7%。

个人特征方面,年龄与居民幸福感呈“U”形关系,非农业户口的主观幸福感比农业户口显著更高。受教育程度方面,小学、初中/高中比未接受教育者的主观幸福感显著更高,但大学专本科及以上学历比未接受教育者的主观幸福感显著更低。这可能是因为,没有接受教育与大学教育已经处于两个极端,对于幸福的评价标准也存在更大的差异,大学专本科及以上学历个体的目标更复杂、面临的社会压力也更大,所以主观幸福感相对更低。在健康方面,自评为不健康的比自评健康的主观幸福感显著更低。收入对居民婚后主观幸福感的影响并不显著,但是更高的收入带来的是正向的影响。

家庭特征方面,亲属共餐次数即每晚与家人吃饭的次数对主观幸福感没有显著的影响。家庭社会地位自评方面,自评为“一般”和“高”的主观幸福感显著高于自评为“低”的样本。婚前同居对主观幸福感的影响不显著。初婚年代方面,与1979年之前早婚的群体相比,1979~1992年结婚以及1992年之后结婚的主观幸福感都在5%的水平上显著更低。可能是因为1978年之前,人们的初婚年龄普遍较早,社会对早婚的认可度与1978年之后相比也更高。

社会交往变量方面,人际关系自评对居民主观幸福感的影响在1‰的水平上显著,良好的人际关系对于个体的幸福感非常重要。兄弟姐妹数量对居民的主观幸福感有显著的负向影响,兄弟姐妹的数量越多,个体的主观幸福感显著更低。这可能是因为较多的兄弟姐妹会分散个体能够从父母处得到的爱与物质支持。这与以往的研究一致,兄弟姐妹数量抑制了居民的主观幸福感。

表7 早婚对夫妻主观幸福感的影响

六、结论与讨论

第一,早婚会显著降低居民婚后的主观幸福感,且存在性别差异,早婚对居民婚后主观幸福感的负向影响对女性显著,对男性不显著。早婚对于居民婚后主观幸福感的影响存在性别差异。早婚为何会降低人们的主观幸福感?首先,过早步入婚姻殿堂,心智尚未发展成熟。其次,早婚往往伴随早育,由此带来的经济负担会降低其主观幸福感。对于女性而言,18岁时身体还未发育成熟,生育会增加其患妇科疾病的风险,从而降低其主观幸福感。再次,早婚群体的收入水平较低,学历也集中在高中/中专以下,婚后的生活成本、子女的养育成本都会成为早婚群体面临的现实问题,并降低其主观幸福感。

第二,早婚群体的婚姻匹配模式与以往对居民整体婚姻匹配模式的研究结果存在差异。“同类匹配”理论在户口、工作状况、教育三个因素的匹配中更具有解释力,“梯度匹配”理论在年龄的匹配中更具有解释力。具体来看,在年龄匹配方面,“男大女小”为主流模式,妻子年龄大于丈夫年龄的比例大于夫妻年龄相同的比例。在户口匹配方面,以同类匹配为主,主要为农业户口与农业户口之间的匹配。教育匹配中,以同类匹配为主,但同时存在梯度匹配,其中女性向上婚占比更大。在工作状况的匹配中,以双方同时工作的同类匹配为主。早婚群体婚后的家务分担模式匹配中,双方共同承担家务的人数最多,在一方承担的情况中,女方承担家务的情况远远多于男方承担家务的情况。

基于以上数据分析,早婚对于居民的主观幸福感具有显著的负向影响,对女性更为显著。因此,应普及教育,提高居民认知水平,引导居民在心智成熟后步入婚姻殿堂,加强宣传教育,增强对未满法定婚龄结婚现象的关注与管理。同类匹配理论在早婚群体的婚配模式中具有更强的解释力,早婚群体具有学历低、农村户口为主的特征,同类匹配难打破阶层壁垒,不利于增强社会流动性。个体应该通过充实和完善自我,找到优秀的伴侣。

需要说明的是,婚姻中个体的幸福感是变化的,由于数据限制,本研究中早婚对居民主观幸福感的影响,没有考虑动态变化。这是本研究的局限性。