高校在线教学模式应用的探索与实践

——以沈阳药科大学为例

2020-09-25刘莹,姜帆,王轩

刘 莹,姜 帆,王 轩

(沈阳药科大学 教务处)

随着信息传播技术的发展,众多知名大学优秀教师的精品课程得以在网上广泛传播,有利于逐步改变传统课堂的“满堂灌”“填鸭式”等传授知识为主的教育模式,转变为以培养学生自主学习能力为主的培养模式。科学合理的在线教学模式能够提高学生学习的积极性和主动性,引导学生积极思考、深度学习,从而实现最优化的学习目标。这次新冠肺炎疫情期间各地延迟开学,教育部提出了“停课不停教,停课不停学”的要求,如何在教学中摸索出适合药学高校特点的在线教学模式,激发学生的学习兴趣,保证课程的稳定运行和教学质量,为我校今后的线上线下混合式教学模式的发展奠定基础,是一个值得探索的课题。

1 在线教学平台的调研

我校本科教育是一个以药学专业为主,跨医、工、理、管、经5 个学科门类的多学科教育体系。本学期共开设课程355 门、1 091 门次,其中必修课223 门、指定选修课73 门、自由选修课59 门。在疫情期间国家教育部推出的22 家在线教学平台中,调研筛选出适合我校学科特点和课程体系的线上基本教学平台是我校开展在线教学的基础保障。

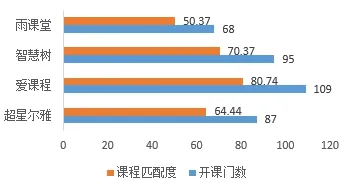

1.1 课程资源调研

通过对各平台课程资源库的调研发现,超星尔雅、爱课程、智慧树的课程资源较为丰富,另外雨课堂也有少量课程资源,加之操作简便,近年来应用也较为广泛。超星尔雅平台主要课程资源包含通识类课程488 门、专业课720 门。爱课程平台课程资源8 000 余门,其中国家精品在线开放课程916 门,课程覆盖12 大学科门类的所有本科专业类,课程资源全网第一。智慧树平台运行课程通识课949 门、专业课1 289 门,另外还有联盟课程869 门。雨课堂平台包含云师模式278 门、双师模式1 200 门;课程覆盖通识课和专业课2 大种类83 个系列。通过将四家平台现有课程资源库与我校本学期开设的必修课清单列表进行匹配对比,发现四个平台都可以达到50%以上的课程匹配度,其中爱课程的课程资源库与我校的课程匹配度最高,80%以上的必修课都可以在爱课程找到课程资源,而且多门课程都有不止一门甚至几十门的在线课程资源相对应,这对于教师博览众长、取长补短有很重要的学习价值。另外,每个平台的课程又不尽相同,这就意味着多平台联合应用的课程资源要优于单一平台(见图1)。

图1 四平台课程资源对比

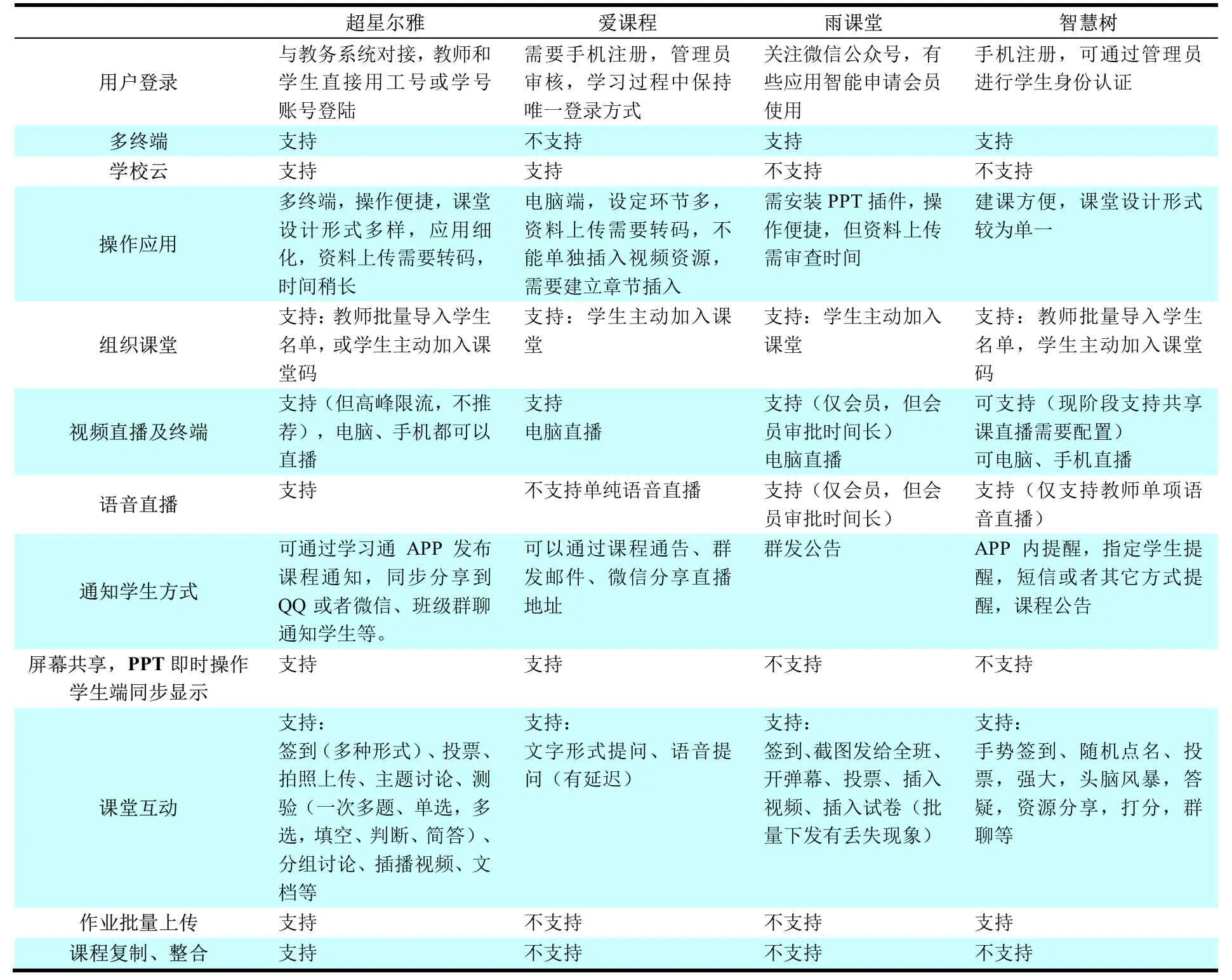

1.2 平台对比

平台的整体结构不同,在板块分类、导航信息、搜索引擎、门户页面设计和数据统计分析等方面各有特点。超星尔雅应用简易方便,手机即可完成建课、设计课程章节和上传资料等操作,还提供超云盘,调取整理课程资料高效便捷;同步课堂、速课制作、后期学情数据分析和课程学习预警是其亮点。爱课程的平台的使用、认证方式有唯一性的要求,修改创建较为复杂,各环节设置选项繁杂,不容易快速操作应用。雨课堂操作简便,课件可直接嵌入PPT,也可以将课件、试题或者语音讲授等资源提前推送,但会员审批时间长,作为非会员很多操作应用受限。通过对平台课程资源、平台特点和应用操作,以及服务支持、使用偏好等方面综合考虑,我校选择超星尔雅、爱课程和雨课堂为基本在线教学平台和在线教学工具,并组织建立平台培训交流群,帮助教师快速学习熟悉平台基本操作。

表1 四平台应用操作对比

2 在线教学模式探索

2.1 平台应用

在线教学前期,老师们主要使用平台的签到、制作录播课程和课后作业等简单功能。随着教学平台功能的不断完善,老师对线上教学的熟悉程度的加深,在平台的选择上也不局限于学校推荐的几个主要平台,越来越多的老师专注研究和实践平台的课程设计环节。有的老师在原有的精品资源课基础上,更新知识点,提升课件质量;有的老师筛选国内优秀大学的MOOC 资源,提前在课程平台发布,培养学生的学科兴趣和自学能力;有的老师充分开发和利用各平台的功能,插入优质视频资源、期刊、链接、拓展阅读、调查问卷等资料,组织并指导学生进行课前预习,增强学科兴趣,丰富课程内容,提高课堂黏度。

2.2 授课方式

前期由于受到平台的承载量和网络的稳定性等条件的制约,老师们主要采用录播的授课方式。老师提前将授课内容录制好,设定指定时间发布课件,学生自主观看录播视频,课后完成作业。这种形式对老师的讲课技巧有很高的要求,为了达到良好的视频效果,老师们会反复推敲打磨录制课程视频,在课件的制作上占用大量时间,在课程内容的拓展和提升上有了很大的限制,老师无法及时了解学生学的情况,课堂效果反馈不及时。后期老师们逐步减少录播,或者将知识点以碎片化录播的形式插入直播课堂,过渡到以直播为主的授课方式。老师选择一个较为稳定的直播平台或者工具,与学生同步进行重难点的精讲和答疑,搭配课程平台进行资料的传递,完成课前预习、课中测验以及课后作业的收发等过程性考核。这种授课方式,大大节省了老师制作课件的时间,给课程设计、课程内容的拓展和提升提供了充裕的备课时间。师生上课效果能够及时反馈,老师能够及时修正调整课程进度,较大程度还原了线下课堂。

2.3 师生交互

每门课程建立即时通讯交流群,主要是QQ 群或者微信群,还有课程平台提供的课程群作为辅助交流群。交流群主要便于老师发布通知和作业等信息,学生有问题在直播课堂没来得及提出的,可以通过信息交流群反馈给老师,学生之间也可以通过交流群交流学习。另外,在课程平台、直播平台和工具出现卡顿和瘫痪的情况下,可以用交流群作为备用教学工具,保障了线上教学的稳定性。

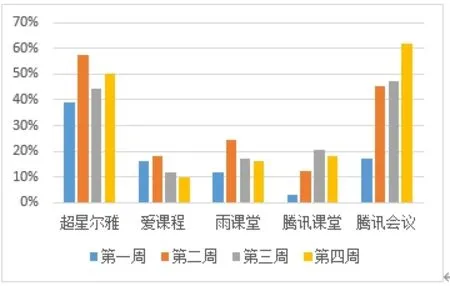

根据一个月来在线教学情况可以看出,师生能够根据学科特点、行为习惯等不同要求摸索出以课程资源平台为依托、直播平台和工具为辅助,即时通讯交流群为交互手段的在线教学模式。在线教学前期,超星、爱课程、雨课堂、腾讯会议成为选择最多的在线教学平台。后期平台的选择呈现波动调整的态势。超星平台的选择呈现持续增长的态势,爱课程、雨课堂变化不大,较为稳定。随着师生对于直播的需求增大,腾讯会议和腾讯课堂呈现大幅增长态势。另外还有其他平台,如U 校园,课堂派、智慧树、QQ 群、微信群、ZOOM、泰盟医疗虚拟仿真等平台也加入到我校在线教学平台的队伍当中(见图2)。

3 在线教学的优势

我校在疫情期间,一些选修课或者实验课程进行合班授课,突破了排课时间、教室规模的限制,教师充分利用线上优质课程资源、拓展资料和电子教材等资源开展线上教学,突破了纸质教材的限制,丰富了优质课程资源。通过精心的课程设计环节,更多让学生参与到教与学的过程当中,增进了师生互动和课堂黏度,弥补了传统课堂“满堂灌”的乏味与枯燥;通过课程平台的签到、任务点完成等学情统计分析功能,提高了学生到课率、改善了平时自主学习习惯差等缺点。学生可以利用碎片化时间,仅用一部手机全时段的随时随地进行线上学习,增加了学习的便利性,提高了学习效率。

3.1 以教师为主导

线上教学更注重老师专业领域的引领,知识点的引导,重难点的精讲和答疑互动。老师依托在线课程平台,通过筛选精品在线开放课程、优质MOOC 资源以及优质虚拟仿真实验课程等,精心设计教学环节,筛选优质教学资源,对学生反馈的理解有困难的知识点进行详细剖析讲解,调整后续课程的进度安排,从而实现个性化因材施教的目的。

3.2 以学生为主体

在线教学平台课程资源丰富,学生除了可以回看教学视频,帮助其加深理解在课堂上没听懂的部分,还可以自主学习课程所含知识点的拓展资料,包括视频、电子教科书和期刊等学习资料,以及其他学校的优质的精品开放课程。学生真正体会到学习的乐趣,由传统的被动接受知识变为主动地、选择性地学习,培养了学生的自主学习的能力。

3.3 增强了师生的交流

图2 在线教学一个月平台使用情况

在线教学的网络环境是基于互联网等现代化信息技术,教师在建课时可以利用丰富的在线教学资源,有视频、图片、文档、网页、期刊和电子教科书等多种资源形式;学生在学习时可以通过预习了解知识点的基本概念,根据兴趣点和关注点,进行知识点的认知和信息的加工和表达,在教学资源的广度和深度进行合理利用。在课堂学习过程中,教师有发布通知、讨论、选人、抢答、随堂测验和问卷调查等多种互动形式,这样可以提升学生的专注力,从而增加课堂的黏度。在课后教师可以通过布置作业,考核学生任务点的完成情况,也可针对学生反映出的问题进行答疑解惑,并通过对学习行为等数据的统计、分析和监管来修正今后的教学进度和侧重点。另外虚拟空间的交流,为性格内向的学生提供了开口交流的条件,在现场教学不乐于参与互动的学生,线上交流没有了心理压力,能够及时交流和解决学习中的问题。

4 在线教学存在的问题

4.1 教学效果受制于网络

我校应用的几个主要课程平台和工具——超星、爱课程、雨课堂都出现过高峰期拥堵、排队、大批量发放试题卡顿等现象,在学习数据统计方面一般有24-48 小时的延时,这种在资料上传、数据统计方面有延迟问题,在一定程度上会使师生产生心理焦虑,对教师和学生在一定范围内知识点的掌握情况判断不准确,对下次课的建课做出调整有一定影响。

4.2 平台设计有待完善

平台的操作应用给教师增加很多备课的压力。对于平台的基本操作的熟悉、课内外学习资料的筛选、试题库的整理以及交流群全过程的互动答疑等方面,都使得初步接触在线教学的教师们需要投入比线下教学多很多的精力。平台功能和应用存在多终端的位置和功能不统一等情况,也给老师和学生造成混淆,比如超星的“讨论”功能,老师反应在电脑端和手机端都有,但是位置和功能不一致。并且不是所有平台都有对学生的学情数据分析功能,这使得在完成基本教学要求的同时,不能满足教师进一步对学生多样化和个性化的培养制定调整方案的需求。

4.3 多平台使用给学生造成了负担

在线教学平台众多,学生在学习过程中需要进入多个平台网页,手机也需要下载多个APP,还有电脑端和手机端之前切换等问题,都会使学生产生厌烦心理,分散学习注意力,降低学习积极性。

4.4 数据对接不智能

平台数据,包括平时过程性考核数据以及期末考试成绩数据,不能跟校内教务系统一键对接,还需要老师导出平台数据,按照学校要求修改制作成绩单,再导入教务系统,在一定程度上增加了老师的工作量。建设校内课程资源平台,整合校内课程资源库,将会在基本操作、学习数据分析和对接、课程平台的稳定性和安全性等方面,为师生更科学高效地进行线上教学提供有力保障。