论有前科公民就业限制的立法及其完善

2020-09-23王力达

王力达

(北京师范大学 刑事法律科学研究院,北京 100875)

一、问题的提出

根据 《中国统计年鉴-2019》提供的数据,2010年至2018年,我国法院每年在刑事审判中判处的罪犯数均超过了100万,并且在总体上呈现出逐渐增长的趋势。在有统计数据的最近一年即2018年中,全国共产生了1428772名罪犯,创造了历史新高[1](P778)。无论所判刑罚的轻重,这些罪犯都带有了犯罪记录。除被执行死刑、在服刑期间死亡或者被改判无罪等情形外,他们中的绝大多数人都会在将来的某一天完成服刑,作为有前科公民回归社会。虽然目前我国有前科公民的数量和其在全体人口中的占比尚没有准确的统计数据,但是从上述数据中可以窥见,这是一个人数庞大且不断增长的社会群体。虽然刑罚已经执行完毕,但是他们在就业上依然面临着很多限制。这些限制增加了他们就业的困难,是一个值得关注的问题。

随着有前科公民数量的不断增长,这一问题引起了有关部门的重视。2019年12月,人力资源和社会保障部发布的《人力资源社会保障部对政协十三届全国委员会第二次会议第2333号(社会管理类168号)提案的答复》(以下简称《答复》)提出,在法律层面上尽早将相关限制有前科公民平等就业权利的法律法规及司法解释的“废、改、立”工作纳入议事日程[2]。本文认为,开展这样的“废、改、立”工作,需要以准确认识相关立法为前提。对立法中的有前科公民就业限制规定进行研究,审视它们的合理性,分析它们存在的问题,并在此基础上提出完善建议,能够为上述“废、改、立”工作提供依据和参考。

二、我国有前科公民就业限制的立法情况

在我国现行的很多法律、行政法规、部门规章和地方性法规中,都存在对有前科公民就业的限制。根据法理学的相关理论,这些限制规定所构建的法律规则在逻辑上都由假定条件、行为模式和法律后果等三个要素组成[3](P102-104)。从这些要素的角度对它们进行整理和分析,能够比较清晰地了解我国有前科公民就业限制的立法情况。

(一)法律对有前科公民就业的限制

我国对有前科公民就业作出限制的法律超过二十部。这些法律所作的限制可以分为三类。

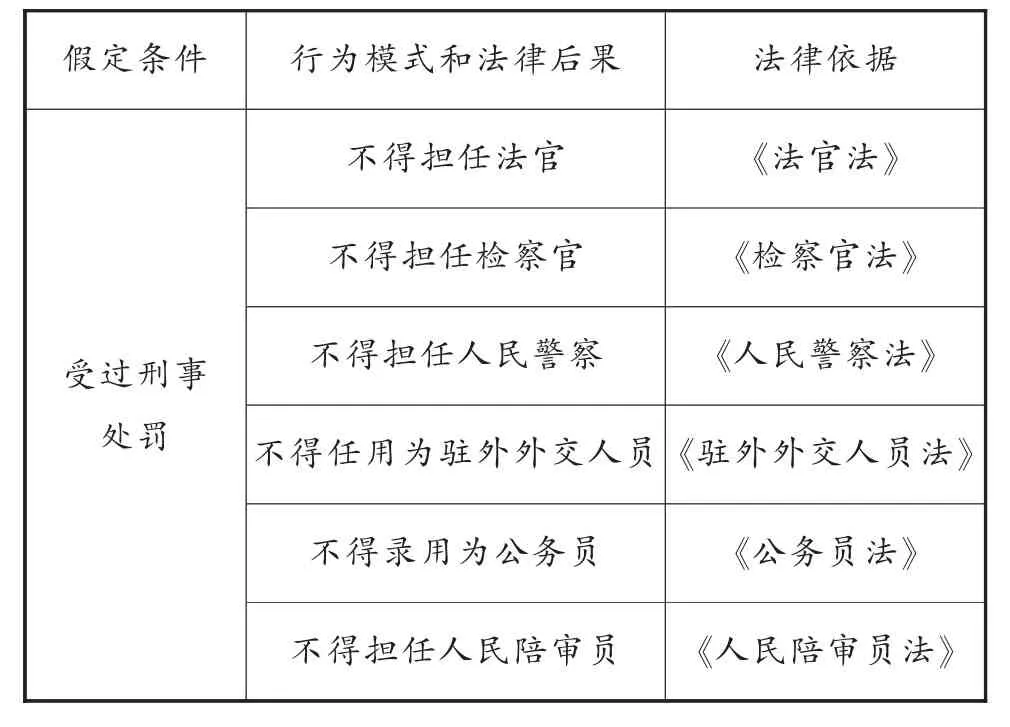

第一类是不得录用为公职人员或者担任人民陪审员(详见表1)。其中,不得录用为公职人员主要包括不得担任法官、检察官、警察,不得任用为驻外外交人员,不得录用为公务员等。这类限制非常严格。凡是受过刑事处罚的,无论是因故意犯罪还是过失犯罪,也无论所受刑罚的种类,均终身不得担任相应的职位。

表1 我国法律对有前科公民就业的限制(第一类)

第二类是不得进入特定行业或者从事特定业务(详见表2)。与第一类限制相比,这类限制相对宽松一些。只有符合特定条件的有前科公民才会受到这类限制。例如,有些规定只对因故意犯罪受过刑事处罚的人员进行限制,有些规定则只针对特定情形的犯罪或者特定的罪名。此外,一些规定还设置了就业限制的存续期限,有前科公民只在刑罚执行完毕之日起的一段时间内受到这样的限制。

第三类是不得担任特定组织的董事、监事、高级管理人员(以下简称“董监高”)或者法定代表人、负责人等(详见下页表3)。与第二类限制相类似,这类限制同样只适用于符合特定条件的有前科公民,并且其中的很多规定也设置了就业限制的存续期限。

(二)行政法规对有前科公民就业的限制

我国的行政法规对有前科公民就业作出了很多限制。受篇幅所限,本文不再将它们一一列出。根据法律后果的不同,这些限制可以分为三类。

第一类是禁止符合特定条件的有前科公民担任外国组织的驻华代表,包括外国企业驻华代表和外国律师事务所驻华代表等。

表2 我国法律对有前科公民就业的限制(第二类)

表3 我国法律对有前科公民就业的限制(第三类)

第二类是禁止符合特定条件的有前科公民从事特定的业务。这些业务主要包括证券、期货投资咨询,证券风险处置,民用爆炸物品的生产、销售、购买、运输和爆破作业,旅行社业务经营、导游,以及保安服务等。

第三类是禁止符合特定条件的有前科公民担任企业的法定代表人和一些组织的股东、实际控制人、负责人或者管理人员等。这些组织主要包括国有及国有控股企业、证券公司、基金会、施工单位和生产经营单位等。值得注意的是,其中一些规定的内容与法律的相关规定具有重复性。例如,国务院2011年发布的《电力安全事故应急处置和调查处理条例》规定,电力企业主要负责人对企业发生事故负有责任,受到刑事处罚的,五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。这与《安全生产法》的相关规定完全吻合。即使没有该规定,依据《安全生产法》也应作出相同的处理。因此,该规定没有在法律之外创设新的就业限制,仅是行政立法主体对法律规定的强调和重申。

(三)部门规章对有前科公民就业的限制

我国的部门规章对有前科公民就业作出了很多限制。从法律后果上看,它们中的大部分都是对担任各类金融机构“董监高”和各类生产经营单位主要负责人的限制。其中既有对法律和行政法规相关规定的强调和重申,也有在上位法之外创设的新内容。此外,还有一些对担任新闻记者、广播电视编辑记者、播音员、主持人、商标代理人,以及专利代理机构的合伙人、股东等的限制。

(四)地方性法规对有前科公民就业的限制

在我国的地方性法规中,同样存在一些对有前科公民就业的限制性规定。这些规定之间存在较多的差异,可能会就相同的职业作出不同的限制。例如,曾犯过失犯罪的有前科公民在有些地方可以从事基层法律服务工作,在有些地方则不可以②。又如,在对有前科公民从事特种行业经营活动的限制上,各地的规定存在区别。有的对特种行业进行了细分,有的则从整体上对其担任特种行业的法定代表人和经营负责人进行了限制③。

三、对有前科公民就业限制的合理性审视

对于上述立法中的就业限制,应当进行合理性审视。这是“废、改、立”工作的基础。合理的限制能够在最大程度上保护公民的权利,并实现社会效果的最大化,应当保留;不合理的限制不仅会侵犯有前科公民的劳动权,还会对社会造成不良的影响,应当修改或者废除。具体来说,这种合理性审视可以从两个角度进行,一是公民权利角度,二是社会效果角度。

(一)公民权利角度的合理性审视

从公民权利角度审视就业限制,是判断其合理性的重要方式。劳动权是我国宪法明文规定的公民基本权利。有前科公民虽然曾被法院判处有罪,但是依然享有完整的劳动权。他们有权平等地就业和自由地选择职业。因此在立法上,不得任意对他们的就业作出限制。只有具备正当的目的,并且符合特定的原则,这种限制才是合理的和应当的。

1.以保护公共利益为目的

对有前科公民的就业进行限制,应当是为了保护公共利益,而不是为了惩罚。从逻辑上讲,犯罪人在其刑罚执行完毕之时,就已经为自己的犯罪行为付出了代价,偿付了对社会的“应偿付之债”。此后,他们作为公民中的一员,应当受到公平对待[4]。因此,对有前科公民施加任何以惩罚为目的限制,都是不正当的。每一项就业限制,本质上都是在限制合法权利,因此只有以保护公共利益为目的,才可能是合理的。

2.符合比例原则

对有前科公民的就业进行限制,应当符合比例原则。比例原则是公法中的一项基本原则。在限制公民权利方面,比例原则要求立法者兼顾公共利益的实现和个人权益的保护,在目的和手段之间作出均衡选择。一般认为,比例原则包括三个子原则:适当性原则、必要性原则和狭义比例原则[5](P372)。限制有前科公民就业的相关立法只有同时符合这三个子原则,才是合理的。

首先,适当性原则要求这种限制必须有助于实现公共利益[5](P372)。如果有前科公民从事某个职业,并不会比其他公民从事该职业给社会带来更多的风险,那么限制他们从事该职业就无助于公共利益的实现。这种限制就是不合理的。

其次,必要性原则要求,在有多种能达到目的的手段存在时,应当采用对权利限制最少、对个人利益损害最小的一种[5](P373)。如果只限制特定类型的有前科公民就能达到良好的效果,就不应当对所有的有前科公民都作出限制;如果只在一定的期限内进行限制就能实现对公共利益的保护,就不应当进行终身限制。

最后,狭义比例原则要求,被损害的个人利益应当小于所实现的公共利益[5](P373)。有前科公民中不乏具有一定职业技能的专业人士。如果他们因就业限制而无法继续从事自己熟悉的职业,那么他们的职业技能将难以发挥出来。在分工日益细化的当今社会,他们很难迅速地学会新技能,并找到合适的工作。对他们个人来说,就业限制所带来的损害是非常大的。在公共利益方面,即使该限制对保障特定行业的纯洁性具有一定的意义,但社会上却也因此多了一些就业困难人员。在这种情形下,对被损害的个人利益和所实现的公共利益进行比较,除非有前科公民从事该职业对公共安全威胁极大,否则很难认为前者小于后者。

(二)社会效果角度的合理性审视

从社会效果角度审视就业限制,能够为判断其合理性提供证据和支撑。就业限制的社会效果具有两面性。一方面,对一些职业施加适当的就业限制,具有正面的社会效果。例如,司法活动和执法活动关乎每一位社会成员的切身利益,因此禁止有前科公民担任法官、检察官和警察,有利于保持司法队伍和执法队伍的纯洁性,保障公正司法和规范执法。又如,利用爆炸物品犯罪可能会对公共安全造成极大的危害,因此禁止有前科公民从事民用爆炸物品的生产、销售、购买、运输和爆破作业,能够有效减少他们接触爆炸物品的机会,从而降低社会危害性极大的犯罪发生的可能性。

另一方面,不适当的就业限制可能会造成负面的社会效果。接受过刑事处罚的有前科公民本来就在就业中面临诸多不利因素,例如外界对其身份的歧视、糟糕的工作经历、较低的受教育程度,以及还可能存在的药物滥用和精神健康问题等等。这些因素导致他们在就业竞争中处于劣势地位。对他们施加就业限制,会进一步增加他们找工作的困难,导致他们中的很多人无业可就[6]。相关研究表明,无业的有前科公民很可能会再次犯罪。根据特拉维斯·赫希(Travis Hirschi)提出的社会控制理论(social control theory),在个体与社会联系薄弱的时候,社会对个体的控制作用就会下降,个体实施犯罪行为的可能性就会上升[7](P1160-1168)。就业是有前科公民与社会建立紧密联系的重要方式。如果他们没有工作,每日游手好闲,社会对他们的控制力就会减弱,他们再次犯罪的可能性就会增加。实践中的一些统计数据也反映了就业情况与再犯罪的这种关联性。例如,上海五角场监狱出监监区释放罪犯反馈数据显示,无业的刑满释放人员重新违法犯罪率为12.4%,而就业的刑满释放人员重新犯罪率仅为0.89%,二者相差近14倍[8]。由此可见,就业限制如果范围过大,可能会导致很多有前科公民重新犯罪,产生负面的社会效果。

合理的就业限制在整体上应当具有良好的社会效果。立法者在制定就业限制的过程中,应当对其社会效果进行充分考量,在保障正面效果的同时,尽可能地减少负面效果。这就要求就业限制的内容必须精细化,既不能缺少应有限制,又不能超过必要的范围。

四、有前科公民就业限制存在的问题

以上述合理性审视的结果为依据,观察和分析我国立法对有前科公民就业的限制,可以发现其主要存在三个问题。

(一)限制范围过大

这里所说的限制范围过大,有两层含义:一是指在部分就业限制规定的假定条件中,划定的受限制对象范围过大;二是指在部分就业限制规定的法律后果中,限制职业的范围过大。

1.受限制对象的范围过大

受限制对象的范围过大,是一些就业限制规定存在的突出问题。只要是曾被法院判决有罪的人员,无论犯罪情况如何,都属于有前科公民。我国《刑法》已经形成了比较完整的体系,含有400多个罪名,涉及的范围非常广泛[9]。由此可见,有前科公民是一个复杂的群体,其中的不同个体之间可能会存在很大的差异。在现行就业限制规定中,有些注意到了这种差异,只限制符合特定条件的有前科公民;有些却没有充分关注这种差异,对全部或者较大范围的有前科公民都进行了限制,具有一定的不合理性。例如,国务院2016年发布的《证券公司风险处置条例》规定,受过刑事处罚的人员,不得参与处置证券公司风险工作。所有的有前科公民都是受限制的对象。本文认为,这种限制是过于宽泛的。首先,很多犯罪与证券公司风险处置工作完全无关,例如重婚罪、非法捕捞水产品罪、交通肇事罪等。没有任何理由认为曾经有过这些犯罪行为的人员参与该工作,会给公共利益带来更多的威胁。其次,证券公司风险处置工作虽然确实具有一定的特殊性,但是与公共安全并不直接相关。这种宽泛限制的正面效果不明显。因此该规定应当再细化,进一步收缩受限制对象的范围。

2.限制职业的范围过大

一些就业限制将本不需要被限制的职业纳入到限制范围内,产生了不必要的限制。例如,国务院2017年颁布的《导游人员管理条例》规定,因故意犯罪受过刑事处罚的人员,不能取得导游证。在我国,导游包括领队、全程陪同导游、地方陪同导游和景点讲解员等四类,不同类型导游的工作内容不尽相同[10](P20-21)。在取得导游证的环节一概地作出这种限制,存在不合理之处。具体来说,前三类导游对旅行者的人身和财产安全负有较大责任,进行适当的就业限制是必要的;而景点讲解员,虽然同属于导游,但主要从事的工作是景点相关知识的介绍。有故意犯罪前科的公民从事该工作,并不会给公共利益带来更多的风险。他们如果熟悉特定的景点,能够通过该工作自食其力,反而还能产生良好的社会效果。因此本文认为,在立法上没有必要对有前科公民担任景点讲解员进行限制,其能否胜任该工作完全可以由聘用单位自行决定。

(二)终身限制过多

在现行就业限制中,存在很多终身限制。它们将符合条件的有前科公民永远排除在特定职业之外,对其个人发展造成了很大的影响。在这些终身限制中,有些涉及公职人员队伍从严管理和特殊行业严格准入等问题,是合理的;有些则存在一定的问题。例如,《拍卖法》规定,因故意犯罪受过刑事处罚的人员,不得担任拍卖师。该限制即具有终身性。拍卖师并非公职人员,且在工作中对公共利益造成损害的可能性较小。这种终身限制似乎过于严苛。本文认为,宜参照《执业医师法》和《注册会计师法》等法律的相关规定,设置合理的就业限制存续期限。有前科公民在一段时间内没有再犯罪的,只要其他条件符合要求,就应当被允许担任拍卖师。

(三)立法层次过低

从整体上看,我国就业限制的立法层次过低,很多就业限制由部门规章和地方性法规创设。这会带来很多负面影响。首先,可能会导致立法质量不佳。由于缺乏上位法的指导,受立法技术、视野和程序等因素的影响,较低层次立法创设的规则可能会存在一定的偏差,产生不合理的就业限制。其次,可能会造成各地规定之间差异过多。在法律层面缺乏统一规范的情况下,不同地方可能会就同一个就业限制问题作出迥异的规定,例如前文所述的地方性法规之间的差异。在我国各地职业体系基本一致的情况下,就业限制规定应当趋于相似,各地规定之间差异过多是存在问题的。

五、对相关立法的完善建议

根据上文中对我国有前科公民就业限制存在问题的分析,相关立法的完善应当从三个方面进行。

(一)确定合理的限制范围

确定合理的限制范围,主要可以从两个角度入手:一是收缩受限制对象的范围,二是细化限制职业的范围。

1.收缩受限制对象的范围

相关立法应当收缩受限制对象的范围,让那些不应受限制的有前科公民有机会从事相应的职业。这个范围的划定标准应当是前科内容与所限制职业的关联性[11]。如果有合理的理由认为,有某种前科的公民在某个职业活动中给公共利益带来损害的可能性明显高于普通公民,那么就应当认定这种关联性存在,具有这种关联性的,他们应当受到一定程度的就业限制;反之,他们就应当被排除在受限制对象范围之外。目前已经有很多立法关注到了这种关联性。例如,《公司法》将五年内不得担任公司“董监高”的受限制对象收缩在“因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利”的人员范围内。所列举的犯罪类型,都与公司经营活动密切相关。只对这部分人员进行限制,最大程度地保护了有前科公民的劳动权,并降低了负面效应。本文建议其他就业限制可以参考该规定,根据前科内容与所限制职业的关联性,将受限制对象的范围收缩到合理的范围内。

2.细化限制职业的范围

相关立法应当细化限制职业的范围,避免过于宽泛的限制。这个范围的划定,应当以职业内容与公共利益的关联性为标准。职业内容与公共利益关联密切的,应当有一定的就业限制;不会对公共利益造成太大影响的,就不应当有就业限制。例如,公务员是公权力的执行者,其职业活动与公共利益密切相关,公务员在职业活动中犯罪的社会危害性也往往会大于普通劳动者,因此应当对有前科公民担任公务员进行限制。与之相对比,景区讲解员等工作很难对公共利益造成太大的影响,因此就没有必要对有前科公民从事这种工作进行限制。

(二)设置适当的存续期限

相关立法应当对大多数就业限制设置适当的存续期限。有前科公民如果在存续期限内没有再犯罪,期限届满后的就业就不再受到相应的限制[11]。这样既留出了一段对有前科公民是否改过自新的观察期,又避免了对其权利的过度限制,具有良好的社会效果。本文建议,在就业限制的立法上,应当以有存续期限的限制为常态,以终身限制为例外。一些特殊的职业,如公务员职业、参与司法活动的职业、与公共安全关系紧密的职业、密切接触未成年人的职业等,可以进行终身限制。除此之外,其他职业的就业限制都应当有一定的存续期限。

(三)明确不同位阶法律的设定权

为了提高相关立法的质量和消除各地立法之间的不合理差异,应当明确不同位阶法律对有前科公民就业限制的设定权。具体来说,应当排除部门规章、地方性法规及以下规范性文件的设定权,由法律和行政法规对相关问题作出规定[9]。这样做主要有两方面的原因:一方面,法律和行政法规的立法程序较为严格,且具有较强的全局性视野。由它们创设就业限制,有利于保障合理性。另一方面,《刑法》第三十七条之一第三款的“从其规定”,也从侧面反映出有前科公民就业限制的设定权归属④。将有前科公民就业限制的设定权收归于法律和行政法规,能够将它的各项规定与从业禁止规定有效地衔接起来,符合立法逻辑。

注释

①《证券投资基金法》的规定比较特殊。对符合其假定条件的有前科公民,不仅限制担任公开募集基金的基金管理人的“董监高”,也限制担任其他从业人员。

②《重庆市基层法律服务条例》和《湖南省基层法律服务所条例》均规定,对因故意犯罪受过刑事处罚的人员,不予颁发法律服务工作者执业证。《四川省基层法律服务条例》则规定,所有受过刑事处罚的人员均不得从事基层法律服务工作。

③《江苏省特种行业治安管理条例》规定,利用开锁技术实施违法犯罪活动受过刑事处罚的人员,不得从事开锁业经营活动。其他特种行业从业人员利用该行业从事犯罪活动受过刑事处罚,执行期满未逾五年的,不得从事该行业经营活动。《上海市特种行业和公共场所治安管理条例》没有作出这样的限制,而是规定因犯有危害国家安全罪、危害公共安全罪、破坏社会主义市场经济秩序罪、侵犯财产罪、妨害社会管理秩序罪、贪污贿赂罪,被判处刑罚,执行期满未逾五年的,不得担任特种行业的法定代表人和经营负责人。

④《刑法》第三十七条之一第三款规定,其他法律、行政法规对其从事相关职业另有禁止或者限制性规定的,从其规定。