跨境派遣外国人的劳动关系认定研究

——基于20份裁判文书的分析

2020-09-23赖芸池

赖芸池

(华东政法大学 经济法学院,上海200042)

自“一带一路”国际合作倡议提出以来,我国对外交流不断加强,越来越多的国际人才选择在我国就业。根据国家外国专家局统计,2018年在中国境内工作的外国人已超过95万人[1]。随着在我国就业的外国劳动者数量的上升,其与用人单位因劳动关系而产生的争议也随之增加。而我国目前在劳动立法上与外国人劳动关系相关的规定主要是《外国人在中国就业管理规定》,其涉及的内容为就业行政许可问题。这一规定由于出台时间较早而无法与快速发展的涉外就业市场相接洽,进而导致外国人劳动纠纷的法律适用困境以及劳动关系的认定标准争议。

外国人在我国的就业方式包括境内企业直接雇佣、境内企业劳务派遣以及跨境派遣,其中跨境派遣因为涉及境外企业、境内企业、外国劳动者三方主体,不同形式中劳动关系的认定更为复杂。行政许可程序是否完备,劳动主体资格是否适格,劳动事实内容是否既存,都将对外国人与境内企业劳动关系的认定产生影响。虽然最高人民法院出台了《关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释四》(以下简称《劳动争议司法解释四》),用以规范司法实践中出现的部分问题,但对于跨境派遣外国人在我国就业产生的劳动纠纷的处理仍然存在争议。因此,本文将通过对近年来跨境派遣在我国就业的外国人劳动争议司法案例的归纳分析,从劳动法的基本理论出发,规范跨境派遣外国人劳动关系的认定规则,保障其在我国就业的合法劳动权益。

一、跨境派遣外国人劳动关系争议的现实困境

实践中,跨境派遣外国劳动者的劳动争议往往是因为不满足法定条件使得劳动关系认定受限,而劳动关系的基础失格也导致其合法劳动权益无法得到保障。在不同地区的劳动争议仲裁委员会审理的申请仲裁案件中,未办理就业证或就业证已经失效的外国劳动者往往无法以劳动仲裁的形式维护其合法权益,对于发生的劳动争议,或以劳务关系申请民事救济,或将劳动合同视为无效合同,无论采取哪种方式,用人单位承认的劳动法上的责任都将减少。外国劳动者因为劳动关系的缺失而无法适用劳动法律制度维护自身利益,在我国庞杂的法律体系下,其难以在众多法律法规、部门规章、地方性法规、临时性行政决定或其他规范性文件,甚至是企业内部的规章制度中选择合适的法律依据保护自己。因此,在梳理外国劳动者劳动关系认定逻辑之前,需要明确立法和司法中对其劳动关系的认定方式。

表1 法院认定当事人劳动关系的案件

表2 法院否认当事人劳动关系的案件

《外国人在中国就业管理规定》第8条规定,外国人在华就业须取得《外国人就业证》(以下简称就业证)以及外国人居留证件。对于劳动关系的建立,《劳动合同法》第7条规定,用人单位与劳动者的劳动关系自用工之日起建立;第10条第3款规定,用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的,自用工之日起建立劳动关系。因此,在立法中劳动者在事实上向用工单位提供劳动是认定劳动关系的首要标准[2]。但在司法中,不同案件甚至同一案件中劳动关系都存在不同的认定方式。截至2020年6月10日,以“劳动争议”“外国人”“外籍”“派遣”为关键词在中国裁判文书网、威科先行法律信息库中检索,共得到2008年至2020年的373份裁判文书,筛除部分系列案件以及重复上传或与研究内容无关的案件,最终得到符合限定条件的20份裁判文书。通过对比法院的判决结果,其中10份裁判文书承认外国人与境内企业之间的劳动关系,10份裁判文书否认外国人与境内企业之间的劳动关系,而其中法院的裁判理由并非完全相同。

(一)承认劳动关系

在表1的10个案件中,5个案件的审理法院认定外国劳动者与境内企业之间劳动关系的方式主要以就业证与劳动合同为标准,包括横田平成与平湖三田金属机械有限公司劳动争议案①中法院将聘任书也认定为有效的劳动合同。另外5个案件的审理法院增加了用工事实这一认定条件,在判决理由中提到外国人为境内企业劳动以及境内企业向其支付劳动报酬的事实。其中青岛鑫大峰工艺品有限公司与李熙河劳动争议案②运用证据规则,确认了境内企业与外国人的用工事实,让境内企业承担了举证不足的后果。纵观法院的认定理由,可以发现,外国人与境内企业之间的劳动关系认定的一般标准是就业证与劳动合同,而有的法院会在此基础之上提出对双方用工事实的要求。

(二)否认劳动关系

在表2的10个案例中,7个案件的审理法院认为外国劳动者与境外企业存在劳动关系,而与境内企业不存在职务任免或工资发放的用工关联,仅凭就业证或就业许可不能证明其与境内企业的劳动关系。刘某与某上海分公司经济补偿金纠纷案③中,刘某系境外母公司长期派遣至境内子公司工作,因而劳动关系仍归属于境外母公司。某股份有限公司与阿某劳动合同纠纷案④,审理法院认为阿某因派遣至境内企业而与之形成劳务关系。马丁与海斯坦普汽车组件(昆山)有限公司上海分公司劳动合同纠纷案⑤中,马丁系因无就业证与劳动合同而与境内企业不存在劳动关系。法院对于外国劳动者与境内企业之间劳动关系的否认主要从两个方面出发,一是外国人没有就业证和劳动合同,二是外国人与境内企业不存在用工事实。

通过在法律数据库中全面的案例检索,对比自2008年以来法院在相关案件裁判中的态度,可以发现,司法实践中外国人与境内企业之间的劳动关系认定要件主要包括就业证、劳动合同与用工事实,其中根据《外国人在中国就业管理规定》第15条的规定,用人单位为外国人办理就业证需要劳动合同,所以法院在审理案件时也会将劳动合同这一要件与就业证合并考虑。而用工事实的标准并非为所有法院所采用,这也是相同的案情出现不同裁判结果的主要原因。事实上,境外企业与境内企业的关联性也会影响劳动关系的认定。用工情形的复杂、认定标准的模糊、实践处理的差异,造成了跨境派遣外国人在我国就业时劳动关系的不确定性,使其合法劳动权益无法得到有效保障。规范对跨境派遣外国人的劳动关系认定,是构建我国劳动法律完整体系的重要一环,需要从劳动法理论出发,正确梳理劳动主体之间的关系以及劳动关系的认定逻辑。

二、跨境派遣外国人劳动关系的理论分析

劳动关系是劳动者和用人单位在劳动过程中建立的一种社会经济关系[3],受到劳动法律规范的调整。跨境派遣外国人的就业方式存在境外企业、境内企业、外国人三方主体,且具有涉外性,我国《劳动法》和《劳动合同法》并未对外国人能否以及如何成为适格主体做出明确规定,由此产生了劳动关系认定上的差异。规范劳动关系的认定,需要识别劳动法框架下的劳动关系主体以及主体之间的关系,从而判断不同情形下劳动关系的归属。

(一)劳动关系的主体

我国劳动法对劳动关系的合法性认定采用的是“双适格”标准,劳动法上的“用人单位”和“劳动者”必须具备适格要件,否则将被排除在劳动法的适用范围之外。外国人劳动关系的特殊性除其具有涉外性的特点外,与适格要件的要求不无关系。同时,分析用人单位与外国劳动者之间的劳动关系,需要对境内企业与境外企业用工单位身份予以辨别。

1.劳动者

劳动者在劳动法上区分为主体资格的劳动者和劳动合同法律关系中的劳动者。作为主体资格的劳动者,必须具备一定的劳动权利能力与劳动行为能力,这也决定了其参与劳动法律关系的范围[4](P54-P55)。因此,对于跨境派遣外国人的劳动关系主体,应限于主体资格的劳动者。是否赋予外国人劳动主体资格,各个国家对劳动者劳动权利能力的规范并不相同[5]。我国《外国人在中国就业管理规定》第2条规定,在华就业的外国人是指没有中国国籍、没有取得定居权的外国人。鉴于外国劳动者身份的特殊性,我国对其主体资格在管理和控制上采取了更加严格的方式。《外国人在中国就业管理规定》第8条规定,外国人在华就业须取得就业证以及外国人居留证件。对于未办理就业证而发生劳动争议的外国人,与用人单位不存在劳动关系⑥。实践中或是以其不具有劳动者的适格要件,而将其与用人单位的劳动争议作为基于民法的雇佣关系产生的争议处理。如马丁·布赫缪勒与海斯坦普汽车组件(昆山)有限公司上海分公司劳动合同纠纷案⑦,法院就因为马丁未办理就业证,而将其与境内企业海斯坦普汽车组件(昆山)有限公司上海分公司的关系认定为劳务关系,适用民事法律规范。或是将办理就业证所需的劳动合同视为违反强制性规定的无效合同,外国人仅限于根据实际的劳动付出获得相应的报酬⑧。虽然是两种不同的处理方式,但都说明了就业证是外国人在劳动者主体资格认定中必不可少的要件,未办理就业证也将不存在劳动关系讨论的前提。

2.用人单位

用人单位若与劳动者形成劳动关系,需要具备劳动法上的用工主体资格。一般以录用职工的法定条件、固定的组织机构和场所的条件衡量其劳动权利能力和劳动行为能力,从而确定其用工主体资格。对于境内企业用工主体资格的判断,需要以其是否属于“境内”企业为前提。《劳动法》和《劳动合同法》明确其适用范围为中国境内的用人单位。因此,跨境派遣就业方式中的境内企业应当是在中国境内注册的企业,而不包括派遣雇员到境内工作的外国或境外企业[6]。如果是境外企业的分支机构,取得营业执照或者登记证书之后亦可成为用人单位⑨。实践中否认境内企业用工主体资格的案件并不多见,但是境外企业派遣外国人在华就业,还要考虑第三方境外企业,三方关系中境外企业派遣资质的有无,也将影响境内企业与外国劳动者劳动关系的认定。在KamesHodgkiss与深圳航空有限责任公司劳动争议案⑩中,法院认为境外企业香港华信国际公司不具备派遣资质,因而根据用工事实认定了KamesHodgkiss与深圳航空有限责任公司之间的劳动关系。虽然用人单位的劳动关系主体资格并非实践中劳动争议的关键,但却是确认境内企业与外国劳动者劳动关系的基本要件。

3.主体之间的关系

从属性是劳动者与用人单位之间的劳动关系的本质,也是学界将劳动关系区分于其他社会关系的通说,主要包括人格从属性和经济从属性。人格从属性是指负有劳务给付义务之一方基于明示、默示或依劳动之本质,在相当期间内,对自己之劳动时间不能自行支配。经济从属性是指受雇人完全被纳入雇主经济组织与生产结构之内,但与受雇人和雇主间之经济或财政状况无关[7](P95-P96)。从属性理论在国外的司法实践中运用已经较为成熟。德国司法将雇主对劳动者的指挥监督作为人格从属性的表征之一,在“电视台记者雇佣身份案”中,双方在长期合作框架下,被告可以像雇主一样支配原告的时间,而原告则需要保持随时待命的状态,则表现出了典型的人格从属性[8](P6)。日本司法也将雇主的指挥监督作为从属性判断的核心,在“山崎证券事件”中,日本最高法院认为证券外销员从事独立的外销工作,接受和代办订单,从内容上来看是委任或类似委任的契约,不适用劳动法[9]。美国对劳动关系的认定采取劳动者和独立承包人的两分法,一个员工成为劳动者才能得到劳动法的保护。对劳动者身份的判断存在控制权和经济现实标准两个标准。控制权标准包含控制程度、员工被雇佣的时间等十个标准,经济现实标准侧重的是员工对雇主在经济上的依赖性。这两个标准并不同时适用,前者为《劳动关系法》所采纳,后者为《公平劳动标准法》所采纳[10]。

在我国的劳动法体系中,书面的劳动合同为劳动关系的认定依据之一,对于未订立劳动合同的情形,则依据《关于确立劳动关系有关事项的通知》第1条列举的从属性审查要素。事实上,本文前述法院依据用工事实判断外国劳动者与境内企业的劳动关系,就是对劳动主体之间从属性的应用,主要包括劳动管理、工资薪酬等。但是现代社会劳动关系不能拘泥于传统识别要素,针对跨境派遣的外国人在华就业的情形,也应当对从属性的应用灵活调整,体现用人单位在劳动过程、劳动力资源配置以及劳动模式选择等方面对劳动者的控制。

(二)劳动关系的归属

根据《外国人在华就业管理规定》,跨境派遣的外国人在华就业需要办理就业证,但是并非办理了就业证就与境内企业建立了劳动关系,法院对司法实践中因此而发生的劳动争议也存在差异判决。通过对上述裁判文书的梳理可以发现,境外企业、境内企业的复杂关系尤其是母子公司之间的派遣会影响法院对劳动争议的判决结果。同样是境外母公司派遣至境内子公司工作,在田明明与美铝 (中国)投资有限公司劳动争议案[11]和奥山健与三和盛科技电子(深圳)有限公司、三和盛电子科技(东莞)有限公司劳动合同纠纷案[12]中,法院都认定了外国劳动者与境内子公司的劳动关系;而在金池英与青岛雨砚建材有限公司劳动争议纠纷案[13]和陈天隽与范达投资管理(上海)有限公司劳动合同纠纷案[14]中,法院则否认了外国劳动者与境内子公司的劳动关系。因此,劳动关系的认定需要基于外国劳动者境内就业方式以及从属性的综合分析。

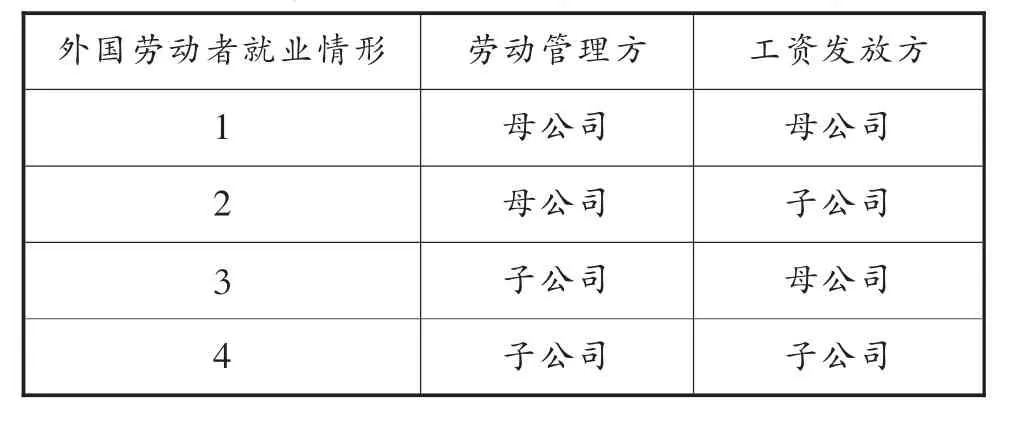

境外企业派遣外国人在华就业,存在不同的派遣方式。一是跨境外派劳务。外派劳务指的是外派单位向用人单位派遣劳动者,劳动者直接与用人单位建立劳动关系,外派单位仅作为中介机构,劳动者在劳动期间的权利义务都与用人单位相关[11]。境外企业向境内企业派遣外国人的方式是跨境外派劳务,这一形式下外国人在符合我国法律规定的前提下与境内企业建立劳动关系。二是跨境委派。境外企业与劳动者建立劳动关系,将其派至境内企业,外国劳动者在境内企业的直接指挥、监督下,具体从事岗位工作或任务,常见于母子公司之间劳动者外派。以母子公司之间的跨境外派劳动者为例分析劳动关系,劳动管理表现人格从属性,工资发放表现经济从属性,境外母公司与境内子公司存在四种不同的就业样态(见表 3)。

显然,第4种情形外国劳动者与境内子公司在满足就业证与劳动合同的前提下是存在劳动关系的,第1、2、3种情形在从属性上均不能实现外国劳动者与境内企业在劳动关系上的完全接洽。根据现有的法律规定,除了境内企业未为外国劳动者办理就业证而缺少劳动关系认定合法要件之外,境外企业的派遣方式将影响外国人与境内企业劳动关系的建立。尤其是跨境委派,其对外国劳动者的人身关系、经济关系在派遣协议中表意不明,从而导致法院在个案劳动争议中做出不同的裁判,使得外国人与境内企业的劳动关系无法认定,其合法权益将无法在我国劳动法的保护下得以实现,而只能通过民事法律处理,直至面临被解雇或就业证届期后的失业。

表3 跨境委派外国劳动者就业情形

三、跨境派遣外国人劳动关系的维护路径

根据近年来法院处理的跨境派遣外国人劳动争议纠纷案件可以发现,其中的外国籍当事人大多在我国境内企业担任领导职务或具备专业技术,对我国企业的建设与发展具有重要的作用,因此对其予以我国劳动法律制度的保护是保证涉外就业市场竞争力的重要前提。对外国劳动者与境内企业劳动关系的维护,一方面要从劳动关系的主体出发,调整对外国人就业许可的刚性限制;另一方面,要针对主体之间劳动关系的认定,提出外国人适用劳动法保护的弹性标准。

(一)调整劳动关系主体资格认定条件

劳动者范围的界定不应脱离劳动法规制的基本目的[12]。基于劳动者权益保障的目的,在我国就业的外国人同样是我国劳动法保护的对象,而就业证是外国人劳动者身份成立的前置条件,但是在就业证办理的相关规定中,存在不明确的处理方式,对外国人的劳动权益产生损害。对于就业证办理过程中出现的问题,劳动行政部门应当作出调整,其一是就业证办理的硬性要求,其二是劳动合同的期限限制。

1.变更就业证办理条件

有效的劳动合同是外国人就业证办理的前提条件,因此外国劳动者往往与用人单位先行签订劳动合同。但如果其他条件不符合要求,则不能成功办理就业证,而此时既存的劳动合同将与无法建立的劳动关系相矛盾。尤其是对于跨境委派方式下,外国人已经与境外企业签订了劳动合同、建立了劳动关系的情形,就业证的办理如果仍然以与境内企业签订劳动合同为前提,就会损害外国劳动者在我国就业的权利。实践中有的地方则允许特殊情况下根据聘用合同办理就业证[15]。事实上,对跨境委派方式下外国人就业证的办理,以派遣协议或聘用合同替代劳动合同作为申请材料,更有利于保护外国劳动者在我国就业市场享有的劳动权利与义务。增加派遣协议或聘用合同的要求,一是有利于区分不同的跨境派遣形式,对不同的就业形式适用不同的法律规定;二是有利于明确外国劳动者与境外企业、境内企业之间的人身、经济关系,减少劳动争议的产生。

2.延长劳动合同限制期限

外国人因就业证而产生劳动关系建立障碍的情况还体现在就业证期限的限制,应当在立法上予以纠正。就业证对外国劳动者的限制体现在其在期限上的额外规定。《外国人在中国就业管理规定》第17条、第19条规定,用人单位与外国人之间的劳动合同期限最长不得超过五年,劳动合同期满,其就业证即行失效。在地方实践中甚至更短,上海、吉林的外国人就业证有效期限为一年[16]。对于即行失效的就业证,只有在用人单位申请的情况下,才能批准延长[17]。如果用人单位不予以协助,其与外国人的劳动合同即自行解除。所以在劳动行政部门通过就业证对外国人与境内企业劳动合同期限的额外限制下,用人单位可以单方面随时解除外国人的劳动合同,从而撤销其就业证,直至要求其出境。即使在劳动争议纠纷中,外国人也无法适用《劳动合同法》,其劳动权因而受到侵害。为确保外国人与境内企业的劳动关系,可以延长劳动合同限制期限,在就业证的年检中削弱用人单位的权利,由外国人主动办理就业证年检手续,同时加强对年检环节的要求,从而严格规范在我国境内外国人的就业。

(二)规范主体之间劳动关系认定方式

不同跨境派遣方式下在我国就业的外国人,其与境内企业形成的劳动法律关系也会存在差异,对于受到境外企业影响的部分应当在认定外国人劳动主体资格时予以规范。同时,基于现有的法律规定,对于无法与境内企业建立劳动关系的外国人,劳动关系的判断标准应当具有相当的弹性[13],以保障其在我国就业市场的合法权益。

1.规范境外企业派遣资质

跨境派遣外国人与境内企业劳动关系的认定需要根据不同的派遣形式进行区分。跨境外派劳务中境外企业的外派资质将会影响外国人劳动关系的建立。境外企业作为中介机构,与外国人不存在劳动关系,外国人将根据就业证、劳动合同以及用工事实,与境内企业建立劳动关系,但是发生劳动争议时境外企业的外派资质不适格会影响外国人就业证、就业许可证的效力。为避免非法外派而损害外国人的合法权益,劳动行政部门在就业许可证办理时应当要求外国人提供境外企业的资质证明并进行审核,避免因此产生不必要的困扰。跨境委派一般发生在境外母公司和境内子公司之间,是因为派遣协议约定不明甚至没有派遣协议,导致外国劳动者在境内的劳动关系认定混乱。从属性理论以人格从属性和经济从属性两大标准适用个案,应当以此作为审核跨境委派中派遣协议约定的内容,将派遣协议纳入就业证申办材料。虽然随着越来越多形式的职业出现,人格从属性和经济从属性的认定有了更多的标准,但是在法院的司法实践中可以发现,对人事关系与劳动报酬的管理单位予以明确,就足以清晰对外国人劳动关系的认定,据此制定严格的审核标准,从而减少劳动关系的争议。

2.扩大劳动关系认定范围

劳动关系作为劳动立法的规范对象,如何判定直接决定着劳动法的适用范围[14]。就业证是影响外国人建立劳动关系的要素之一,实践中多认为未取得就业证的劳动者与用人单位签订的劳动合同也不应有效[15]。但事实上,即使是在就业证未办理的情况下认定外国人的劳动关系,对涉外市场的弹性也不会产生损害,反而可以增加境外企业派遣外国人在境内就业的信心,丰富境内就业市场的竞争环境[16]。对于将未办理就业证的外国人与境内企业认定为劳务关系的方式,双方之间形成普通民事关系,其劳动合同只要不存在《合同法》规定的无效情形,其中条款均为有效。但是对于适用《劳动合同法》,将劳动合同视为无效合同,而外国劳动者仅享有依据付出的劳动获得报酬的权益,这一方式显然更为严格,但却存在将外国劳动者与境内企业的法律关系识别为劳动关系的可能。我国《劳动法》和《劳动合同法》制定的目的都是保障劳动者的合法权益,这是鉴于劳资双方在劳动过程中的从属性,劳动者存在天然的弱势,同样适用于在我国就业的外国人,以保障其在就业市场的合法权益。

四、结语

“一带一路”倡议的提出加强了我国与世界其他各国之间的经济文化交流,越来越多的跨国企业和国际人才也有了更多在我国境内发展的机会。跨境就业市场频繁的人才流动不可避免地会出现涉外劳动争议,但法院对其中劳动关系的认定却存在不同的理解,其本质原因是跨境派遣外国人在我国就业许可制度的不完善。对于跨境派遣外国人的劳动关系争议,需要从劳动法理论出发,明确劳动关系的主体以及主体之间的关系,从而规范现有就业许可制度。跨境派遣外国人劳动关系的维护,不仅是对在我国就业的外国人合法权益的保障,也是我国在国际合作中取得涉外就业市场竞争力的表现,更体现了我国劳动法律制度的不断完善。

注释

①(2010)浙嘉民终字第184号。

②(2014)城民初字第392号。

③(2008)浦民一(民)初字第7072号。

④(2012)长民四(民)初字第1189号。

⑤(2013)闸民四(民)初字第343号。

⑥《关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释四》第14条第1款:“外国人、无国籍人未依法取得就业证件即与中国境内的用人单位签订劳动合同,以及香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区居民未依法取得就业证件即与内地用人单位签订劳动合同,当事人请求确认与用人单位存在劳动关系的,人民法院不予支持。”

⑦(2013)闸民四(民)初字第343号。

⑧《劳动合同法》第28条:“劳动合同被确认无效,劳动者已付出劳动的,用人单位应当向劳动者支付劳动报酬。劳动报酬的数额,参照本单位相同或者相近岗位劳动者的劳动报酬确定。”

⑨《劳动合同法司法解释一》第1条第2款:“企业设立的分支机构,依法取得营业执照或者登记证书的,属于本解释所称的用人单位。”

⑩(2016)粤 03民终16274号。

[11](2015)朝民初字第56632号。

[12](2014)深中法劳终字第2536号。

[13](2012)青民一终字第1385号。

[14](2019)沪02民终782号。

[15]《吉林省贯彻<外国人在中国就业管理规定>实施细则》第25条:“特殊情况,无法签订劳动合同的外国人,应签订聘用合同,明确聘用期限,聘用期限最长不得超过五年,但可以根据需要延长不超过一年的聘用期。”

[16]上海市《关于贯彻<外国人在中国就业管理规定>的若干意见》第17条:“就业证期限按照用人单位与被聘雇外国人订立的劳动合同期限或工作任务期限确定,但一次签发有效期不超过一年,并且不超过用人单位营业执照及外国人护照或代替护照的其他国际旅行证件有效期。”《吉林省贯彻<外国人在中国就业管理规定>实施细则》第31条:“就业证有效期为一年。”

[17]《外国人在中国就业管理规定》第18条:“被聘用的外国人与用人单位签订的劳动合同期满时,其就业证即行失效。如需续订,该用人单位应在原合同期满前30日内,向劳动行政部门提出延长聘用时间的申请,经批准并办理就业证延期手续。”