知识融合与社会连接:新媒体技术演进的两条路径

2020-09-22柯金燕杜智涛

柯金燕 杜智涛

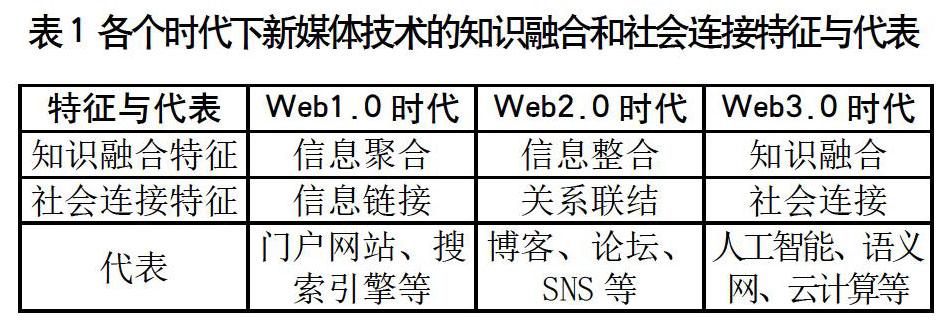

摘 要:人们对知识融合和社会连接的需求使得新媒体技术30余年的发展不断沿着满足人的需求的路径演进。从新媒体技术的本质特征出发,在Web1.0时代,以门户网站、搜索引擎为代表,新媒体技术实现了简单的信息聚集和信息链接;在Web2.0时代,以博客、论坛、SNS为代表,实现了信息初步整合和社会关系的联结;在Web3.0时代,以大数据、语义网、AI为代表,致力于实现高阶的知识融合和社会连接。

关键词:知识融合;社会连接;新媒体技术;演进

中图分类号:G206.2 文献标识码:A

Knowledge Integration and Social Connection:

Two paths of the Evolution of New Media Technology

Ke Jinyan1 Du Zhitao2

(1.Graduate School of Chinese Academy of Social Sciences,Beijing,102488;2.University of Chinese Academy of Social Sciences,Beijing,102488)

Abstract:Over the past three decades,the evolution of new media technology has been carried out along the path to meet people's needs, so as to meet people's demand for knowledge integration and social connectivity.According to the distinct characteristics of different new media technology,in the era of Web1.0,represented by web sites and search engines,new media technology has realized simple information aggregation and information links;While in the era of Web2.0,blogs, forums and SNS have realized the preliminary integration of information and the connection of social relations;In the Web3.0 era,represented by big data,semantic Web and AI,they are committed to achieving high-level knowledge fusion and social connectivity.

Key words:Knowledge integration;Social connection;New media technology;Evolution

媒體技术的发展不断重塑着人们的日常生活、工作方式和商业模式,信息的生产、加工、传播方式得到了根本性改变。与互联网30余年的高速发展同步,新媒体技术正因人类的需要而推进着,并以螺旋式上升的态势不断进化。从早期的HTML网页、电子邮件、搜索引擎,到论坛、博客、SNS、App,再到RSS、语义网、物联网、AI、云,作为传播形式与手段的新媒体处于不断的进化中。尽管这期间新媒体技术的涌现从未间断,以致难以按照清晰、明确的重要年份、重大事件或技术来进行学术上的统一划分。但一些突破性技术的出现仍然让这短短的30余年呈现出了各具鲜明特色的三个阶段,笔者拟用Web时代的形象表述进行具体阐释。

一、演化视角的提出

多伦多学派的代表人物英尼斯认为媒介技术在知识传播的过程中具有根本性作用,麦克卢汉更是将媒介技术视作人类社会文化变迁的动力,媒介环境学派始终将媒介技术置于至高地位,走向了技术决定论的基调。极端化的取向尚有待考证,但从动态的角度看媒介技术对社会的作用能提供相对客观的评价。媒介理论家莱文森首先提出了媒介进化的概念,笔者拟从媒介技术新旧比对的视角解读媒介技术演进的逻辑。人类的传播活动是一个社会信息流动的过程,社会信息载于媒体。传播离不开媒介技术的支持,传播过程随不同时期载体的属性而呈现出不同的特征,这些特征中存在着深层的演进逻辑。

“进化”一词源于生物学,达尔文提出的进化论为我们审视新媒体技术的演进提供了历时性视域。与自然界中生物进化依靠自然环境的优胜劣汰略为不同,新媒体技术的进化多是物竞“人”择。恩格斯指出:技术在很大程度上依赖科学状况,科学状况却在更大程度上依赖于技术的状况和需要。社会一旦有技术的需要,则这种需要就会比十所大学更能把科学推向前进[1]。社会的需要即人的需要,是促成新媒体技术演进的生物动因。随着网络的延伸,人们一方面不断通过这些新媒介技术获取生活所需的信息、知识、智慧;另一方面持续将线下生活线上化,逐渐将人际关系、社会网络甚至终端设备连接成网,通过这两方面需求的互推、演替、共进,强有力地推动着新媒体技术服务于人类。

二、新媒体技术的演进路径图谱

如前所述,学界对Web时代的具体年代划分尚存异议,鉴于笔者主要探析新媒体技术演进的进程,其中必然存在着技术的改进与跨期发展问题,因此采取不同Web时代的鲜明特征进行分类诠释。三个阶段首先出现的是注重信息发布的Web1.0时代,以门户网站、搜索引擎为典型代表;其次是强调网民互动、参与的Web2.0时代,以博客、论坛、SNS为突出代表;最后是追求智能媒体的Web3.0时代,语义网、大数据、云计算逐渐成为焦点。

通过对三阶段中涌现的新媒体技术的具体梳理可以看出,如同任何生命有机体的生长过程一样,新媒体技术的发展也经历了一个从较简单的、低级的层次,向复杂的、高级的层次不断进化的过程。这一过程可以概括为“网人合一”之路:在这一过程中,极具人格属性的新媒体技术,正如麦克卢汉所总结的,是沿着“人”的需求补偿这一路径演进的。任何一种“新”媒体的诞生都是基于对“旧”媒体的功能补充,是以满足人的特定需求为基础的[2]。将三个Web时代的典型技术分别按知识连接能力和社会连接能力进行二维绘图,可得到图1;通过对比不同Web时代的知识融合特征与社会连接特征以及展现各个时代的新媒体技术代表,可得到表1。

三、新媒体技术的演进路径

(一)信息聚合与信息链接的Web1.0时代

以进化论的视角看新媒体技术的演进,与所有新生物的演进路径类似,新媒体不断走向智能化的过程大致存在愈加成熟的三个阶段。新媒体技术出现初期,即Web1.0时代,技术尚未实现知识融合,主要是以信息聚集的特点存在,而社会连接的主要特点则是信息链接。

在Web1.0时代,新媒体技术首先实现的是已有信息的聚集。此时的信息指的是之前未放在网上的人类已有知识和其他现存信息,聚集行为以单位组织(尤其是商业组织) 为动力主体,聚集地即网络。此时的网络一如Tim Berners-Lee对其的最初构想——一个超文本在线数据库[3]。信息未加改动地“搬”至网络,因此互联网上的信息仅是传统信息的网络版,区别在于网络为其提供了新的聚集形式。其中,门户网站作为新型聚集形式,在此时期出现的“黄页”即为典型代表,通过将线下的门店信息“搬”至网络,使拥有“黄页”的门店为每一位点击信息网页的用户所知,通过打破信息传递的时间和空间限制,信息的共享范围得以迅速扩大。

正如“黄页”带来的冲击一样,此时的新媒体技术在对已有信息聚集之余,逐渐成为传统信息发布渠道的延伸。信息不仅能通过原有途径传递,还能借助网络实现低成本、迅速、跨时间和地域的傳播。尤以新闻的发布为例,新闻网站不仅成为原有新闻的网络储存库,同时日益成为重要的信息发布渠道。通过对原有信息的聚集和新生信息的编辑、发布、存储,门户网站的信息连接能力初步实现。随着互联网的普及,各行各业渐渐将原本线下存储的数据同步至网络,逐步实现数据生产和积累的网络化,网络数据获得了指数级别的增长。由于信息量级的提升,网络数据得以建成条条“信息高速公路”,加大了信息的获取速率。

这一时期的信息聚合功能催生了信息链接功能。计算机让人类进入了信息社会,而卡斯特则认为信息社会亦即网络社会。在这样的网络社会中,存储于门户网站中的庞杂信息只有通过链接的形式才能实现索引和互相之间的查询。Web页面的设计也正是基于对信息聚合和信息链接功能的实现,在简单静态的Web页面中,包含相关信息及超链接。这一系列的关键词检索、信息链查询、相关结果呈现的交互活动借助信息间链接的形式实现,基于同样的思想,搜索引擎得以面世,建立在信息链接功能上的搜索引擎通过输入信息的相关性识别与检索呈现大获成功。对特定信息有所需求的用户开始运用搜索引擎进行检索,从浩瀚网络中收集准确的有效信息。

(二)信息整合与关系联结的Web2.0时代

以门户网站、搜索引擎为代表的Web1.0时代的新媒体技术使得物理距离不再对信息的获取造成阻碍,线下信息源源不断“搬”至线上,网络中的信息则被人为链接在一起,以便检索。与此同时,越来越多的信息充斥着网络,从普利高津的自组织概念审视Web1.0时代新媒体技术所聚集起来的信息网络,不难发现其尚处于无序状态,亟待进一步演化。当新媒体技术演进到一定阶段,虽然高阶的知识融合和社会连接尚未实现,但此时知识融合以其“前身”——信息整合为互联网用户带来了全新体验,而社会连接此时的重点则是将用户的关系联结成网,为社会连接奠定基础。

信息不断聚集,并以链接的形式组织为网进行呈现,满足了用户的信息需求,然而日益庞杂的网络信息数据库信息价值密度低下,亟待高效管理,新媒体技术的信息整合功能被提上日程。由单位组织运营的门户网站和搜索引擎,使单位组织成为天然的网络主导者,用户则是被动的受众,只能单向接收信息,被忽视的用户能动性迫切需要释放,呼唤着新媒体技术的关系联结功能出现,二者同心向力,随着博客、论坛、云盘、Wiki等新媒体技术的逐渐出现,新媒体技术进入了Web2.0时代。

网络上的信息通过千千万万用户的浏览求知的集体力量和协同工作在博客、论坛等新兴媒介技术营造的平台中被有机地组织并整合呈现。如Wiki(即开放式百科全书)便是一种支持面向社群的协作式写作,使用者均可便捷地对Wiki文本进行操作,发表自己的意见、对共同的主题进行扩展或者探讨,帮助网民在一个社群内共享某个领域的知识和相关信息。至此,互联网提供了一个可以突破时间和空间、交换各种信息的互动平台,使得用户无论身在何处,都可以通过网络充分分享全社会的智慧[4]。

在这一阶段,信息的整合促使新媒体技术关系联结功能出现。信息的整合依赖网民的协同工作,网民的协同工作则借由信息整合形成的关系联结。关系是人社会性存在的基础,人与人借由博客、论坛等交互平台构成早期“关系网络”。和线下信息聚集网络类似,在SNS出现后,现实生活中的关系被“搬”至网络,通过模拟人的真实社交网络,不仅满足现实世界中的已有社交需求,同时扩展新的社交功能。与此同时,信息的整合受益于新媒体技术关系联结功能的实现。由论坛、Wiki联结的用户关系加深了信息整合的力度,通过共同的兴趣、爱好,原本陌生的用户得以聚集在论坛、主题博客中,基于问题的讨论、话题的辩论、百科的完善,用户间通过新媒体技术实现了高效互动,人类智慧得以热烈交融。

以博客、论坛、Wiki、SNS等为代表的Web2.0时代的新媒体技术使得Web1.0时代由网络信息构成的“信息网络”获得蓬勃生机,用户之间构成的“关系网络”日益成为互联网建设的重心。同时Web1.0时代中近乎完全匿名的网络用户逐渐被实名化,源于现实生活中的熟人“强关系”移植至网络,一众社交媒介的出现更是为此按下了加速键。自此,因为趣缘、地缘建立起的“弱连接”与熟人“强连接”并存共生,构建了Web2.0时代中的关系网络。“内容网络”和“关系网络”之间的互动与融合日益深化,新媒体技术的演进前景无限。

(三)知识融合与社会连接的Web3.0时代

新媒体技术经过前期波澜壮阔的演化,在社会的发展、人类的需要推动下逐渐步入了高级阶段,在智能化、分众化、数字化的路径上继续演进着,迈入了以知识融合和社会连接为主要特征的Web3.0时代。在Web2.0时代,Mashup、RSS、Tag、Wiki等新媒体技术初具知识融合的功能,然而多数操作需要由人工完成,如标签的分类、Wiki的协同写作,繁重的重复劳动对人工智能技术的发展与应用提出了要求。一方面,以新闻写作机器人为代表的人工智能技术应用显示出其蕴含着取代劳动密集型工作、释放人力的潜能。另一方面,新媒体技术的发展彻底颠覆了我们的日常生活、工作方式和商业模式等方面,甚至在一些如大数据分析等人类运算、处理范围之外的领域也愈加扮演着重要的角色。在云计算、大数据、AI闻名遐迩的今天,肩负着知识融合和社会连接功能期待的Web3.0时代已然到来。

互联网发展从上半场信息科技(IT)时代,进入下半场数字科技(DT)时代,从传统互联网过渡到智能互联网,对信息的追求也过渡到了对知识的追求[5]。知识融合在前期更多地意指信息的聚合,而后期主要指的是大数据环境下,通过对海量数据的融合加工,实现知识层面的链接与交互处理,从而实现精确化的知识服务和知识增值等功能,提高大数据环境下知识的开发与利用效率。知识融合与Web2.0时代的信息整合处理的都是针对现存信息,但区别在于知识融合的结果强调产生新信息,门户网站和博客等的兴起更多是为用户提供信息素材。只有沿着信息“获取→筛选→分析”的使用路径,才能将零散庞杂的信息转化为支撑决策的有用知识[6]。知识作为信息的高级层次,是信息融合在高级阶段的必然成果。互联网用户在面临海量的信息时,需要基于人工智能的分析、过滤、整合技术,将网络中的信息转化为有价值的知识资源,这也是Web3.0时代新媒体技术知识融合的核心。

人工智能为知识融合的突出代表。语义网、智能协作工具、专家系统等人工智能相關技术的发展,使全世界的智力资源被聚合在网络中,形成强大的“全球脑”。这种人工智能将独立于人类,作为一种外生于人的资源,像知识一样有形化存储、渐近式累积、社会化传播,从而将实现知识与智能的全球化流动与利用[7]。大数据技术的出现为知识融合奠定了良好基础。首先网络中庞大的数据库为知识融合提供了充足的数据源,如用户随身佩戴的小米手环与Apple Watch即时收集着用户的健康信息,电子商务平台记录着网络购物消费者的交易信息,社交媒体则将用户的发表、收藏、点赞、转发等行为信息存储下来……这些数据可以用于预测用户的行为偏好、行动轨迹、情感趋向、身体状况等信息,从多个侧面描绘出立体清晰的用户画像,进而支持精准服务。大数据技术不仅能够使海量数据的生产、传播和相关业务的运营更为便捷,还将为新媒体技术进行更为科学的发展规划及探索盈利模式提供科学的依据,使人们对世界的认识程度越来越深,对风险的控制能力越来越强。

知识融合得益于Web3.0时代实现的社会连接功能。大数据的出现正是新媒体技术社会连接的直接成果,源于人们学习、生活、工作、交易、运动等方面的数据聚集于网络,使其成为一个泛型数据库;同时,被更加紧密连接的除了作为用户的人,还有智能化的物,新媒体技术正在实现人类与物理世界更为紧密的连接[8]。作为社会连接功能典型代表的物联网,通过先进的传感技术、计算机信息处理技术、通信技术将一切物体、设备联网,通过网络进行数据存储与利用。不仅计算机、手机、PAD、相机等设备互联通信,甚至在未来,家电都将拥有IP地址,形成由“物”作为终端的网络,这些海量、多源、共享、互联的数据即知识融合的基础。

随着媒介化程度不断加深,人们对网络日益依赖,线下的现实生活与网络中的虚拟生活紧密联系。在Web3.0时代,网络生活日渐占据人们生活的重要组成部分,用户以节点化方式在网络中存在。节点化的用户是传播的基础单元,也是社会网络连接的基本单元,同时还是内容—社交—服务的融合单元以及资源的贡献单元,在这里新媒介即新社区,网络化的个人即社区居民[9]。VR技术利用计算机生成模拟环境并通过多种传感设备使用户沉浸到其中,使人们不仅可以将想象的环境虚拟实现,还可以在其中使自然的行为与这种虚拟现实进行交流[10]。

新媒体技术的社会连接能力不断提高,沉浸传播成为新范式。网络虚拟空间与现实空间交织、重叠,形成一个跨域的多维空间,人们同时生活在真实世界与虚拟世界之中,人和社会都充分媒介化。移动互联网、物联网、大数据、可穿戴设备等方式的综合运用,不断消除虚拟世界与真实世界之间的界限。由图1可知,Web2.0时代论坛、SNS、博客等新媒体技术有侧重于知识连接或社会连接的倾向,但发展到Web3.0时代,出现的AI、云计算、语义网等新媒体技术在横轴和纵轴上都有着显著的“位移”,且均表现出知识连接能力和社会连接能力的大幅提升。同时,新媒体技术所表现出的知识连接能力和社会连接能力不断交织,物联网、大数据、云计算加深了社会连接,也为AI、语义网的知识融合功能提供了重要技术前提。

四、新媒体技术演进的未来

新媒体技术始终朝着更加快捷、高效、互动、数字、融合的方向发展。在Web1.0时代,刚刚兴起的互联网初步实现了现存信息的网络化、信息发布渠道的简单延伸,并通过信息之间的链接形成了网络。日益累计的网络信息不断聚合和用户关系不断联结的Web2.0时代,让我们看到新媒体技术演进的广阔前景和无限可能。Web3.0时代,人们对新媒体技术抱有更高的期待,新媒体技术也一次又一次地颠覆人们的认知,全面走入日常生活。

在知识融合的路径上,信息脱离早期的简单聚集和整合,进入了未来知识的母体角色,最终实现知识的自我进化。当下,机器人对实时性的报道游刃有余,我们有理由期待WebN.0时代的机器人在新闻洞察力、新闻敏感性以及相关新闻的扩展、联想能力上更具优势;在社会连接的路径上,从超链接形成的信息检索网、线下关系线上化和弱关系的联结,到虚拟社会和现实社会的密切连接,如《第二人生》一般的角色扮演网络游戏似乎正在进行中,高度仿真的虚拟平台为我们不断营造着一个充满人群、娱乐、体验和机会的数字大陆,从而实现超自然世界的虚拟实境,获得更深层次的人生参与和生命体验。

知识融合和社会连接是Web时代新媒体技术发展到现今的高级阶段功能。新媒体发展的根本是人类对知识融合和社会连接的需求,而不是作为工具的新媒体技术。海德格尔在谈及人与技术的关系时强调,技术不仅仅是工具,更是人类认识发展和进步的体现,其本质是人类获得真理的方式[11]。但是新媒体技术作为工具,能够拓展人类自身的需求。通过对现有新媒体技术演进路径的寻迹,不难确定在我们现处的Web3.0时代以及未来的Web N.0时代,我们对于知识融合和社会连接的需求只会日益强烈,新媒体技术也必然会继续致力于提高知识融合和社会连接能力。或许在未来,罗素笔下的地球脑能够真正地到来。

参考文献:

[1]马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集:第4卷[M].北京:人民出版社,1972.

[2]劉畅.“网人合一”:从Web1.0到Web3.0之路[J].河南社会科学,2008(2):137-140.

[3]段寿建,邓有林.Web技术发展综述与展望[J].计算机时代,2013(3):8-10.

[4]李湘媛.Web3.0时代互联网发展研究[J].中国传媒大学学报(自然科学版),2010(2):54-56,62.

[5]彭波.互联网下半场新媒体演进趋势分析[J].现代出版,2019(06):9-14.

[6]付宏,杜智涛,刘光宇,等.情报概念的变迁与情报“元问题”的回归[J/OL]. 情报理论与实践:1-11(2020-03-24)[2020-04-29].http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.1762.G3.20200324.1347.002.html.

[7]谢新洲.新媒体将带来六大变革[J].唯实(现代管理),2015(8):57-58.

[8]严三九,刘峰.2013年全球新媒体发展态势探析[J].现代传播,2013(7):1-8.

[9]彭兰,移动时代的节点化用户及其数据化测量[J].暨南学报(哲学社会科学版),2016(1):76-82,131.

[10]匡文波,王艺焜. VR技术,下一个传媒业的腾飞点[J].新闻论坛,2016(5):14-16.

[11]吴志远,杜骏飞.海德格尔技术哲学对新媒介研究的现实意义[J].当代传播,2016(5):78-80.