突破性创造力研究综述与展望

2020-09-21张海涛肖岚青国霞陈古鹏

张海涛 肖岚 青国霞 陈古鹏

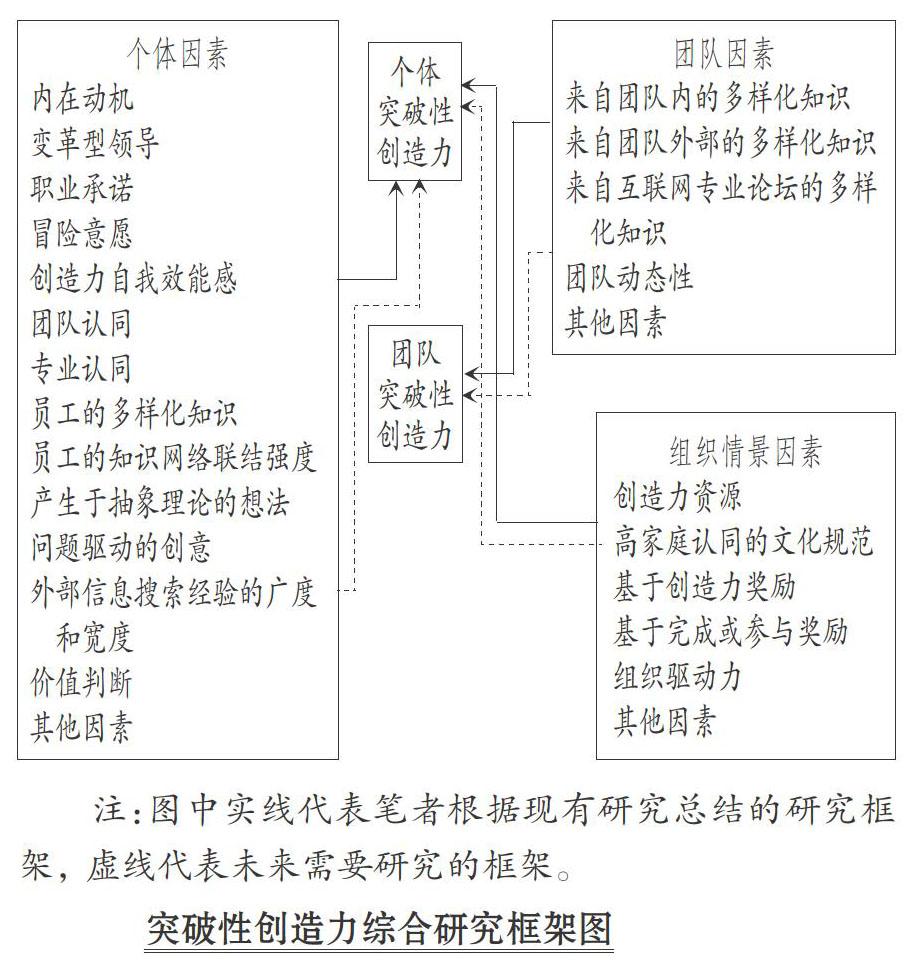

【摘要】突破性创造力得到越来越多的学者关注。 从突破性创造力的形成机制出发, 对国内外有关突破性创造力前因变量的研究成果进行梳理和分析, 发现相对于团队突破性创造力而言, 个体突破性创造力被研究较多, 主要从内部动机和知识共享等视角展开。 但目前突破性创造力研究也存在着缺乏本土化量表、对个体突破性创造力和团队突破性创造力的关系认识上存在不一致等问题, 这应是今后创造力研究的重点。

【关键词】突破性创造力;概念;前因变量;研究视角

【中图分类号】C93 【文献标识码】A 【文章编号】1004-0994(2020)18-0115-8

在目前全球竞争的动态环境下, 创造力和创新对许多组织来说变得日益重要[1] 。 很多组织日益关心如何激发创造力以实现组织竞争优势[2] , 尤其是突破性创造力, 被认为是技术领域企业竞争力优势的关键来源[3] 。 但哪些因素会影响个体和团队的突破性创造力呢? 这一问题正是学者和人力资源管理人员共同关心的话题, 也是目前创新领域的热点问题。

一、突破性创造力研究的发展历程

突破性和渐进性这两个单词最早出现于创新文献当中。 早期Dewar和Dutton[4] 开展的对突破性创新和渐进性创新影响因素的研究, 以及Benner和Tushman[5] 开展的对探索性创新和利用性创新的研究, 都是把它们作为两个独立的维度加以考虑。 创新包括创造力和创意实施部分, 创造力是创新的一部分。 Kirton[6] 依据类似思路, 把创造力区分为创新性风格和适应性风格两个维度。 在同一时期, Oldham和Cummings[7] 则发现了创造力存在两种类型, 表明创造力应该分类型进行研究。 有学者据此认为创造力是创新的第一步或首要成分, 因此, 把创新划分为渐进性创新和突破性创新的分类原则也可以适用于创造力的分类[8,9] 。

Dewar 和Dutton[4] 最早拓展了这种类比, 把创造力划分为突破性创造力和渐进性创造力。 不过在随后的一段时间内, 并没有太多的研究关注于这两种类型创造力的前因变量、动机和流程的潜在影响。 Gilson和Madjatr[8] 从理论和实证两个方面开始了对突破性创造力和渐进性创造力的研究。 目前国内外许多学者进行了跟进, 但总体而言, 相比国外学者的研究, 国内关于突破性创造力的研究还比较薄弱, 仅有张勇等[9] 学者对此进行了有关研究。

通过对突破性创造力研究的历史回顾可以发现, 突破性创造力的说法最早来源于管理学中的创新领域, 并且与突破性创新有着千丝万缕的联系, 是突破性创新的第一步。

二、突破性创造力的测量

突破性创造力作为一种创意、一种想法, 存在于人的大脑中, 如何测量员工或团队的突破性创造力是研究的难点。 通过文献回顾发现, 学者们开展突破性创造力研究主要采用问卷调查法, 本文认为这种方法既有其适用性也有缺陷。 问卷调查法是测量员工或团队突破性创造力最直接的方法, 也是使用最多的方法。 员工突破性创造力的测量问卷主要基于Madjar等[10] 的量表发展而来, 其主要采用直接上级评价下属方式来测量下属的突破性创造力, 这个量表的主要问题在于如果上级对下属了解不足, 可能导致结果出现偏差。

国内学者张勇等[9] 在Madjar等的量表基础上对题项进行适度修改来测量员工的突破性创造力, 例如将“在他/她的工作中證明了原创性”修改为“该员工常常提出具有高度创造性的新想法、新点子”, 改良后量表的Alpha 系数为0.89, 表明其测量结果具有较高的信度。 Gilson等[11] 、Jaussi 和 Randel[12] 自行发展了研究员工突破性创造力的量表, 都具有较好的信度。 在团队突破性创造力测量方面, Tang和Ye[13] 也采用了单一评价方式, 由各成员评价团队突破性创造力, 当成员对团队不认可或受到团队约束时, 评价结果也可能出现偏差。

目前, 几乎所有的问卷调查研究都是在同一时间段内填写问卷, 基于横截面的研究设计导致无法对研究变量进行归因。 例如对知识检索的行为并不会马上产生突破性创造力, 可能需要过一段时间才能产生新颖和革命性的想法; 或者研究变量的关系是双向的, 并不是简单的因果关系, 横截面研究无法破解这样的问题。 同时, 大多数突破性创造力量表测量的是主观绩效, 因此与客观绩效相比, 存在一定误差。 问卷调查法操作简单, 结果表示清楚, 便于统计分析, 但是其填写的主观性会导致结果出现偏差。

突破性创造力的现有研究采用的主要是单一研究方法和量化分析法。 基于问卷调查方法本身的缺陷, 变量关系会受到很多无关因素影响, 很难完全控制。 而实验室实验方法, 则很容易控制其他非研究因素的影响。 建议今后采用实验室实验方法收集数据, 通过有效地实验控制对研究变量进行归因, 深入了解和探讨员工或团队突破性创造力的形成机制, 丰富突破性创造力领域的研究成果。 目前国内问卷调查研究主要采用的是西方量表的修订版, 缺乏理论基础而难以完整测量员工或团队的突破性创造力。 建议今后通过质性研究方法收集有关研究对象和研究环境等方面的资料, 然后通过一系列的编码分析来开发突破性创造力测量量表, 把质性研究和量化研究有机结合, 以便深入考察员工或团队突破性创造力的形成过程和行为反应机制, 丰富突破性创造力的理论模型。

三、突破性创造力前因变量的研究视角

突破性创造力是如何产生的?主流理论主要以动机视角、知识共享视角和外部资源视角[8,10,12] 进行解释。 随着研究的不断深入, 有学者提出从网络视角来解释突破性创造力是如何形成的[14,15] 。

1. 动机视角。

(1)创造力成分理论。 Amabile[3] 提出创造力研究三要素主要包括相关领域的技能、与创造力相关的技能和自我动机, 其中自我动机被认为是Amabile创造力成分理论的核心要素。 大部分创造力研究以Amabile提出的创造力成分理论作为理论基础, 突破性创造力作为创造力的一部分, 也会受到自我动机的影响[10] 。 自我动机包括内在动机和外在动机, Amabile提出内在动机是创造力的社会心理学基础, 是个人由于对所从事工作本身的热爱、快乐和新奇而愿意付出努力的期望, 而外在动机是指个体为了通过自己的工作获得希望的结果或者避免不好的结果而付出努力的期望[16] 。 支持动机视角研究的最主要理论是内部动机理论, 如果员工对于他们的工作非常热爱, 那么强烈的内在动机能有效避免无关事物的干扰, 促使员工愿意冒风险、尝试新东西, 能进一步激发员工的创造力[17] , 比如产生突破性创造力。

(2)认知评价理论。 认知评价理论认为源于工作本身的兴趣是个体开展创造性活动的原始动力, 而胜任感和自我决定是触发个体内在动机的两个最主要机制[18] 。 张勇等[9] 发现当绩效奖励被个体感知为与其行为有关的积极信息时会满足他的胜任感, 进而激发个体的内在动机。 比如开始从事这项工作是我的兴趣, 但是做这项工作是否能长期坚持下去就要取决于个体的内/外在动机。

(3)意义建构理论。 意义建构理论中最主要的特征就是“社会化”, 体现了个体对周围事件或环境的社会化建构解释或领悟, 在所处情境中如何建构意义。 建构意义的前提是意义建构理论的另一个特征“回溯”, 依据以往的经验、决定和早期突破性创造力活动的参与情况等来解读目前或未来可能面对的情境, 这些解读可能会激发员工在突破性创造力活动中的动机和参与性[10] 。 因此, 企业文化在突破性创造力活动中的作用很重要, 企业文化不仅包括物理环境, 也包括制度环境等, 引领了员工对周围所处环境的意义建构, 有利于激发员工的突破性创造力。 如谷歌公司将其发展方向定义为“人工智能优先”公司, 表现出一种人工智能驱动创新的文化, 在波士顿咨询集团 2019 年发布的最具创新力企业榜单上荣获第一名。

(4)信息加工理论。 信息加工理论作为支持动机视角的又一个理论, 主要通过回忆以往的信息并对这些信息进行甄别, 对有用的信息进行编码、内化和组织。 例如:关于以往突破性创造力方面的信息越多, 个体越有动机和兴趣去触发突破性创造力, 以探索更多的未知领域[8] 。 突破性创造力不是随便可以取得的, 一定要在获取各种突破性创造力信息的基础上, 通过识别和加工才能得到。

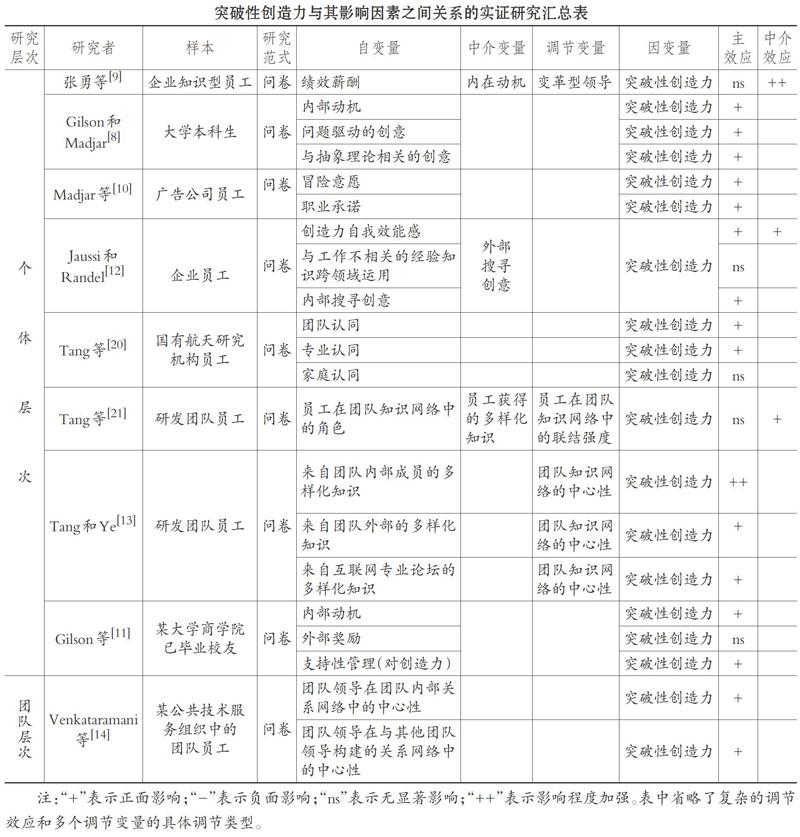

动机视角解释了个体如何产生动机去获得具有突破性的创意, 进一步完善了突破性创造力驱动理论, 被学者所广泛采纳和验证, 成为当前研究突破性创造力形成机制的主要理论视角。 在实证研究方面, 动机视角研究主要体现为个体突破性创造力的前因变量研究, 包括内在动机以及与其相关的变量, 如内在动机和变革型领导[19] 、职业承诺和冒风险的意愿[10] 、创造力自我效能感[12] 、团队认同和专业认同[20] 等都被发现对个体突破性创造力能够产生积极影响, 特别是内部动机对于个体突破性创造力产生正向影响的结论已得到了广泛的认可。

2. 知识共享视角。 随着知识经济时代的到来, 最近有学者开始着手研究知识特性对于个体突破性创造力的影响。 随着研究的深入, 研究者逐渐认识到动机视角不能解释所有的突破性创造力形成机制。 人们即使有很强的动机去获得突破性创造力, 但最后的结果往往不尽如人意。 仅有兴趣和热爱, 如果能力欠缺, 也不一定能激发员工突破性创造力, 还需要足够的多样化知识才能激发突破性创造力[12] , 知识共享视角应运而生。

(1)个体突破性创造力。 共享知识具有两类特点:同质性和异质性。 知识的异质性代表着知识的多样化, 员工获得多样化的知识有利于提高员工的突破性创造力。 Tang等[21] 从知识共享理论视角出发, 实证检验了员工获得的多样化知识和员工在团队知识网络中的联系强度均正向影响员工的突破性创造力, 其研究表明:①收集到的知识异质性越高, 突破性创造力越容易产生; ②收集知识的过程也可能会影响突破性创造力。

第一点已得到其他学者的证明, 有学者已经发现当不相关的知识体系组合在一起时, 员工的突破性创造力更容易产生[11,22] 。 Madjar等[10] 的研究表明:产生于抽象理论的想法正向影响突破性创造力。 一般而言, 抽象理论模型主要在与问题不直接相关的领域产生, 如一名科学家可能在理发的时候突然想到了对某个科学问题的解决方案。 突破性创造力往往需要工作领域之外的一些信息资源激发, 而这往往意味着获得的知识异质性较高。

在第二点上, 已有学者研究发现, 把与非工作相关的经验知识跨领域运用到工作当中时, 对突破性创造力和渐进性创造力都没有显著的影响[12] 。 但是, 早期的创造力研究发现, 将非工作领域的经验运用到工作领域有利于突破性创造力产生。 可以从两个视角解释此现象:①信息和视角的多样化, 要求从不同视角考虑关于问题的想法创造性, 由此出现了很多解决问题的方法和策略; ②将非工作领域的经验运用到工作领域, 包含了针对问题的不同信息识别和利用。 这两个视角也可以用来解释Tang等[21] 、Madjar等[10] 得到的研究结果, 即信息本身属性、搜集和识别信息的过程可能对突破性创造力产生不同的影响。 不过这两个视角本身是有缺陷的, 是分裂和不连贯的, 而从流程上来说往往是连贯和不可分割的。 若把非工作領域的知识运用到工作领域, 一般都是针对问题首先识别相关信息, 然后考虑从不同角度去解决这个问题。 因此, 未来的研究可以考虑融合这两个视角去开展相关的纵向研究。

(2)团队突破性创造力。 在团队突破性创造力研究方面, Tang和Ye[13] 实证研究发现, 来自团队内部成员的多样化知识和来自团队外部的多样化知识以及来自互联网专业论坛的多样化知识都会正向影响研发团队的突破性创造力, 其中相对于其他来源而言, 团队内部成员的多样化知识对团队突破性创造力的影响最大。 在同一时期, Born和Yong[15] 基于团队突破性创造力认知视角开展了两项研究, 发现当研究团队拥有很多的临时社会关系时, 与同一领域内的专业团队合作有助于团队突破性创造力的发展, 跨领域合作也有类似增强作用。

Tang和Ye[13] 的研究结论存在一定缺陷, 他们提出相对于团队外部成员的多样化知识以及互联网专业论坛而言, 团队内部成员的多样化知识对研发团队突破性创造力的影响最大。 但是一般而言, 个体获得团队外部成员的多样化知识的异质性一般要高于个体获得团队内部成员的多样化知识的异质性, 这说明收集到的知识异质性越高, 团队的突破性创造力不一定更容易产生, 这个结论得到了Born和Yong[15] 研究结果的支持。

纵观以上研究, 两个研究的结论正好与Gilson等[11] 、Simonton[22] 和Tang等[21] 提出的关于个体突破性创造力的研究结论相反, 即收集到的知识异质性越高, 个体的突破性创造力越容易产生。 究其原因, 在于知识异质性影响个体突破性创造力的研究结果, 与知识异质性影响团队突破性创造力的研究结果产生矛盾, 可能也正好验证了一些学者的说法, 即团队突破性创造力并不是个体突破性创造力的简单加总[23,24] 。

3. 外部资源视角。 外部资源视角下的相关研究表明, 任何有意义结果的出现都需要有足够的资源来支持, 例如突破性创造力的出现。 意义建构理论支持了这一观点, 认为意义建构具体表现为个体追寻线索、理解意义和采取合理行为[25] 。 外部环境和个体之间是一种双向互惠的关系, 个体从外部环境提取的线索(如突破性创造力资源的可用性)可能扮演着激发创造力的角色, 也可能预示着某种意义[26] 。 具体而言, 突破性创造力资源的存在, 暗示了突破性创造力是被需要和获得许可的。 突破性创造力资源的可用性证明了这些资源的价值, 且组织愿意支持员工的突破性创造力行为。 因此, 员工理解了该意义并进行了解读, 随后将采取合理的行为, 例如采取具有突破性创造力的行为。 意义建构事实上表现出了一种积极的倾向, 鼓励员工积极寻找存在于环境中的有用线索, 并加以解读, 以引导后续的合理行为。 因此, 外部资源的支持往往有利于员工突破性创造力的产生, 例如原材料、时间、自主权和财政手段等创造力资源对员工突破性创造力有积极影响。 当前仅有Madjar等[10] 以意义建构理论作为理论基础, 讨论突破性创造力资源对于突破性创造力的影响, 未来研究可以尝试采用资源基础理论、信息加工理论和资源依赖理论等作为支持外部资源视角的理论基础。

在实证研究方面, Madjar等[10] 基于意义建构视角, 实证发现组织的突破性创造力资源能有效地影响员工的突破性创造力等。 Herold等[27] 也认为突破性创造力需要更多的原始投资和深度资源, 例如多样化的专业知识、时间上更强的灵活性和更多实验所需的原材料等。 但根据以往研究结果, 一些实证研究表明个体被提供的资源越少, 越具有创新性[28] , 还有些研究证明没有关系[29,30] 或者是曲线关系[29] 。 之所以存在上述矛盾的结果, 有学者认为可能是因为以往研究没有区分创造力类型和资源类型(如常用的、专用的), 或者没有厘清创造力和创新的区别。 创造力可以分为突破性创造力和渐进性创造力[31] , Madjar等[10] 分别研究了这两种创造力类型, 并厘清了创造力和创新的区别。 即使这样, 提供了员工所需要的专用或常用突破性创造力资源, 是否一定能促进员工的突破性创造力产生呢? 员工能力不足和个人情绪等都会影响到个体突破性创造力的产生。 Madjar等的研究仅限于问卷调查, 突破性创造力的测量结果比较主观, 加之为横截面研究, 不能准确地表达变量之间的因果关系, 得到的研究结果还需要质性研究和实验研究加以佐证。

4. 网络视角。 早期研究主要从前面三种研究视角展开。 随着互联网的发展, 越来越多的企业运用互联网技术打破企业管理所受到的来自空间和时间的限制, 提升了企业内部人员交流和沟通的效率。 当前对突破性创造力的研究关注已经从个体转移至合作网络。 因此, 有研究者建议未来的突破性创造力研究也应该从网络视角展开[32] 。 网络视角的研究以社会网络理论为基础, 该理论认为社会网络是由多个社会行动者及其之间的关系所组成的集合, 社会行动者可以是个人、家庭、部门和组织等。 根据关注的焦点不同, 社会网络理论可分为两大要素, 即关系要素和结构要素。 关系要素主要关注行动者之间的社会性关联, 通过联结密度和强度等来解释特定的行为和过程, 例如个体与团队、个体与个体之间的关联关系等。 结构要素则关注网络参与者在网络中所处的位置, 网络参与者面对很多的关系网络, 他们在不同的关系网络中所处的位置不一样, 与其他行动者的关系强度和密度也会发生变化, 都会影响网络参与者的突破性创造力产生。

在实证研究方面, Venkataramani等[14] 认为激发员工突破性创造力的关键在于是否有充足的信息资源获取, 而资源获取与员工的关系网络有很重要的联系。 为此, 他们以一家中等规模的公共技术服务组织为研究对象, 发现团队领导在团队内部关系网络中的中心性、与其他团队领导构建的关系网络中的中心性都会对员工的突破性创造力产生正向影响, 而后者对员工突破性创造力的主效应远大于前者对员工突破性创造力的主效应。 Venkataramani等并沒有对两者差异进行解释, 笔者认为, 团队领导在团队内部关系网络中的中心性一般要大于该领导在与其他团队领导构建的关系网络中的中心性。

根据社会网络理论, 强关系维系着群体、组织内部的关系, 弱关系在群体、组织之间建立了纽带联系。 因此, 团队领导在自身团队中的关系强度属于强关系, 在与其他团队领导构建的关系网络中的关系强度属于弱关系。 通过强关系获得的信息往往有很高的重复率, 而弱关系比强关系更能突破其社会界限以获得信息等资源, 更有可能激发员工的突破性创造力。 相对于西方社会, 中国的关系网络更加复杂, 对员工突破性创造力的产生及发展影响更大。 尤其是关系要素和结构要素互为关联, 结构要素最终导致关系要素的不同, 例如与人打交道的处理方式不同必然会导致行动者之间关系强度和联结密度的不同, 并最终影响到资源的获取程度。

对于突破性创造力与其影响因素之间关系的实证研究, 可汇总如下表所示。

综上所述, 目前对于突破性创造力的研究主要以个体层为主, 针对团队层的研究较少, 组织层面突破性创造力的研究更是缺乏。 在前因变量方面, 大部分学者开展了个体因素对于突破性创造力影响的研究, 主要包括个体特性和与突破性创造力相关的有效资源(如知识和信息)两个方面, 这两个方面都会激发员工的突破性创造力。 相较于上述因素, 目前对于环境、组织层面、创造力过程和认同等因素对于突破性创造力的影响研究还比较少[8] 。

四、突破性创造力形成策略

由于突破性创造力对一个组织的产生具有重要的作用, 如何为突破性创造力的形成创造合适的环境就显得尤为重要。 学者们对此提出了很多建议, 具体可以归纳如下。

1. 对突破性创造力和渐进性创造力进行区分。 突破性创造力是与组织现有实践或做法完全不同的创意, 而渐进性创造力就是对原有框架的简单改变或对已存在产品和实践做法的调整。 突破性创造力和渐进性创造力是两种完全不同的创造力, 所产生的结果和意义完全不一样, 如屠呦呦发现了青蒿素就是突破性创造力的展现, 对人类的意义显而易见; 区分突破性创造力和渐进性创造力有两个简单的标准:第一, 突破性创造力的成果是否获得过省部级或国家级科技进步奖等奖励; 第二, 两种创造力的前因变量是不一样的[8] , 如内在动机是突破性创造力的前提条件, 而外在动机是渐进性创造力的直接诱因[9] 。 当然, 没达到第一个标准的创造性成果并不意味着就不是突破性创造力的成果, 可以进一步通过第二个标准予以确定。

2. 从员工方面提出形成突破性创造力的策略。 有关理论及实证研究表明, 来自工作本身的内在动机是突破性创造力产生的直接动力[9] 。 因此, 当面对不确定风险的突破性创造活动时, 内在动机是员工决定是否加入的主要驱动因素。 提高员工的工作内在动机必须从满足员工的内在需求角度出发, 提高其工作积极性。

3. 从组织方面提出形成突破性创造力的策略。 组织情境因素作为影响员工突破性创造力的前提条件, 得到了许多学者的关注。 当上级支持和外部奖励的程度都很高或很低时, 有利于员工形成突破性创造力, 但是只要有一方低、另一方高, 或者反之, 都会抑制突破性创造力的产生[11] 。 因此, 一方面要鼓励企业对突破性创造力进行较高的外在报酬奖励, 另一方面也要让员工在工作中获得领导支持, 才能经常性地激发员工的突破性创造力。

五、研究展望

1. 现有研究的不足。 根据上述回顾, 本文归纳出突破性创造力的一个综合研究框架(如下图实线部分)。

突破性创造力概念自提出以来, 国内外学者进行了一系列的探索性研究, 但从目前国内外学者取得的研究成果来看, 既有研究也存在一些不足:①缺乏可靠的研究量表, 延缓了研究进程, 尤其是现有测量量表未能充分考虑到突破性创造力的跨文化特征和不同层级特点, 简单地使用个体突破性创造力量表去衡量团队突破性创造力。 ②突破性创造力的形成机制研究过于粗放, 未能清晰解释不同层面突破性创造力在成因上的差异化机制, 致使前因变量的划分不甚清晰。 ③尽管国内有少数学者对突破性创造力开展了实证研究, 提供了富有启发性的研究成果, 但我国的突破性创造力理论研究目前仍处于探索阶段, 出现这种情况的原因可能与突破性创造力研究难度较大有关。

2. 未来研究方向。

(1)考虑跨文化差异特征, 开展我国背景下的突破性创造力研究。 突破性创造力概念是基于西方发达国家文化背景提出来的, 西方国家和中国本身就存在着价值观、人格倾向和人际关系等方面差异, 这些因素在潜移默化地影响着我国企业员工的冒险意愿和思维方式。 因此, 首先要对我国背景下的突破性创造力概念进行精准的界定, 明晰其内涵; 然后找到在我国文化背景下影响突破性创造力的因素, 这都需要我国学者开展更有针对性的研究。 例如“关系”在创造力资源获取方面的作用, 相比欧美国家, 中国人更注重人际关系。 突破性創造力的提出往往意味着把旧的东西抛弃, 创造新的东西, 试图改变现状, 希望呈现新的局面。 现存的关系和利益网络往往也一起被打破, 实施突破性创造力之前必然进行“收益”和“成本”的综合考量, 显然, 成本也包括关系损失的成本。

基于以上因素考量, 开展中国背景下的突破性创造力研究可能需要进一步开发具有突破性创造力的本土化量表。 目前国内的突破性创造力量表是区分于个体层面的测量量表, 来源于Madjar等[10] 的测量量表, 并对其进行了简单修订。 该量表进行缺乏在中国情境下的大规模使用, 结构效度还有待于进一步检验。 因此, 要想将国外量表本地化还需要更为系统的修订, 也要通过实证研究反复检验。 为此, 今后研究应当在国外量表的基础上, 通过人员访谈、专家讨论等方法, 基于不同层面的突破性创造力来开发针对性更强和更加完善的突破性创造力维度与测量条目。 此外, 大部分关于突破性创造力的研究从内部动机理论、知识共享理论、意义建构理论等视角展开, 能否从其他理论视角展开突破性创造力的研究, 例如信息检索理论、个体与背景特征的交互视角等都是未来突破性创造力研究的重点。

[11] Gilson L. L., Lim H. S., D\'' Innocenzo, et al.. One size does not fit all: Managing radical and incremental creativity[ J].Journal of Creative Behavior,2012(3):168 ~ 191.

[12] Jaussi K. S., Randel A. E.. Where to look? Creative self-efficacy, knowledge retrieval, and incremental and radical creativity[ J].Creativity Research Journal,2014(4):400 ~ 410.

[13] Tang C., Ye L.. Diversified knowledge, R&D team centrality and radical creativity[ J].Creativity & Innovation Management,2015(1):123 ~ 135.

[14] Venkatarmani V., Richter A. W., Clarke R.. Creative benefits from well-connected leaders: Leader social network ties as facilitators of employee radical creativity[ J].Journal of Apply Psychology,2014(5):966 ~ 975.

[15] Born F. V. D., Yong K.. Temporality and expertise domains: A team creative cognition perspective on radical creativity[ J].Academy of Management Annual Meeting Proceedings,2015(1):16210 ~ 16214.

[16] Ryan R. M., Deci E. L.. When rewards compete with nature: The undermining of intrinsic motivation and self-regulation[ J].Intrinsic & Extrinsic Motivation,2000(25):13 ~ 54.

[17] Amabile T. M., Hadley C. N., Kramer S. J.. Creativity under the gun[ J].Harvard Business Review,2002(8):52 ~ 59.

[18] Deci E. L., Ryan R. M.. Intrinsic motivation and self-determination in human behavior[M].New York: Plenum,1985:1 ~ 325.

[19] Shalley C. E., Perry-smith J. E.. Effects of social-psychological factors on creative performance: The role of informational and controlling

expected evaluation and modeling experience[ J].Organizational Behavior Human Decision Process,2001(1):1 ~ 22.

[20] Tang C., Naumann S. E.. The impact of three kinds of identity on research and development employees' incremental and radical creativity

[ J].Thinking Skills and Creativity,2016(21):123 ~ 131.

[21] Tang C., Zhang G., Naumann S. E.. When do structural holes in employees' networks improve their radical creativity? A moderated mediation model[ J].R&D Management,2017(5):755 ~ 766.

[22] Simonton D. K.. Scientific creativity as constrained stochastic behavior the integration of product, person, and process perspectives[ J].Psychological Bulletin,2003(4):475 ~ 494.

[23] Amabile T. M.. Motivating creativity in organizations: On doing what you love and loving what you do[ J].California Management Review,1997(1):39 ~ 58.

[24] Woodman R. W., Sawyer J. E., Griffin R. W.. Toward a theory of organizational creativity[ J].Academy of Management Review,1993(2):293 ~ 321.

[25] Thomas J. B., Clark S. M., Gioia D. A.. Strategic sensemaking and organizational performance: Linkages among scanning, interpretation, action, and outcomes[ J].Academy of Management Journal,1993(2):239 ~ 270.

[26] Weick K. E.. Sensemaking in organizations[ J].Administrative Science Quarterly,1995(4):1226.

[27] Herold D. M., Jayaraman N., Narayanaswamy C. R.. What is the relationship between organizational slack and innovation[ J].Journal of Managerial Issues,2006(3):372 ~ 392.

[28] Moreau C. P., Dahl Darren W.. Designing the solution: The impact of constraints on consumers' creativity[ J].Journal of Consumer Research,2005(1):13 ~ 22.

[29] Norburn D., Birley S., Dunn M., Ayne A.. A four nation study of the relationship between marketing effectiveness, corporate culture,corporate values, and market orientation[ J].Journal of International Business Studies,1990(3):451 ~ 468.

[30] West M. A., Anderson N. R.. Innovation in top management teams[ J].Journal of Apply Psychology,1996(6):680 ~ 693.

[31] Drazin R., Glynn M. A., Kazanjan R. K.. Multilevel theorizing about creativity in organizations: A sensemaking perspective[ J].Academy of Management Review,1999(2):286 ~ 307.

[32] Audia P. G., Goncalo J. A.. Past success and creativity over time: A study of inventors in the hard disk drive industry[ J].Management Science,2007(1):1 ~ 15.

[33] Amabile T. M.. Creativity and innovation in organizations[ J].Harvard Business Review,1996(1):13.