校企合作下我国高校审计专业建设与人才培养

2020-09-21王如燕

王如燕

【摘要】对于审计学本科专业课程来说,传统的人才培养模式重视课堂中的理論教学,忽视了实践教学环节。另辟蹊径的校企合作模式,成为了现阶段高校培养审计学专业应用型人才的重要模式之一,并且在实践教学环节能够为审计学专业提供丰富的资源。文章基于校企合作模式,结合上海对外经贸大学审计学专业建设情况,从人才培养目标、课程设置、实践基地建设、师资队伍建设等方面对审计学专业建设进行探析。

【关键词】校企合作;审计学专业;专业建设

【中图分类号】G642.3

一、国内外校企合作模式现状

(一)国外校企合作模式分析

作为应用型人才培养模式之一的校企合作模式,企业和学校双方基于协同方式在培养人才的过程中共担重任,企业提出人才要求,校方提供培养方案并进行教学岗位培训,更加高效的培养出应用型人才。

与一般的研究型大学不同的是,在校企合作模式下培养出来的人才,较为重视对实践能力的培养。它强调的是一种“二维”教育,即在人才培养中,要求学生应当经过两个维度的教与学。其一,学校主要通过传统教学,传授与专业相关的基础知识;其二,企业和公共事业单位等人才需求方设置校外培训基地,重点培养学生在面对企事业单位环境中的实践能力和相关专业性知识。因此通过校内、校外两个方向的培养,将专业理论知识传授和校外具体实践培养有效结合,让学生在进入企业后迅速适应新环境、胜任工作岗位。

(二)我国应用型本科院校的校企合作模式现状

校企合作模式作为一种新型培养模式,对高校应用型人才培养提供了前所未有的巨大动力,同时也为我国高等教育人才的培养模式提供了崭新的改革方向。校企合作模式被广大企业和高校认可,因此也取得了飞速发展和进步。该模式引导校企转变重点培养方向,在未来的培养过程中专业基础知识的教授必不可少,但会为了与企业接轨,“毕业即上岗”的需求促使高校更加注重实践技能的培养,因此为了达到该目标,校企合作模式就显得尤为重要,成为了培养过程中的重要环节。总的来说校企合作模式分为三个阶段:第一阶段也是初级阶段,即校企双方通过协商讨论,确立培养方向、制定一个可行的初步人才培养计划、确定培养基地、并最终签订校企合作培养协议。第二阶段,主要是基于第一阶段制定具体的培养计划,突出培养重点,显现办学特色。在第二阶段,高校按照企业具体岗位所需专业知识、专业技能等方面需求,分别制定更加具体的人才培养计划和专业教学计划。以此同时,企业主要负责提供校外实践教学场地,并为合作高校优先提供相匹配的就业岗位,实现校企双方高效合作模式。第三阶段是一个提升的阶段,也是一个将校企合作转化为具体成果的阶段。在第三阶段,主要是为了促进校企合作的深化,根据社会和企业发展需求,把握培养方向,注重国际化趋向,持续进行双方交流,开展培养课题研究,实现高校和企业的价值。

二、校企合作下,本科专业建设和人才培养分析

(一)校企合作现状

上海对外经贸大学是上海市属本科院校,非常重视与行业、企业建立长期稳定的联系与合作,形成了校企合作人才培养的利益共同体,双方共享设备、技术、人才、信息等资源,实现人力、物力、财力、智力和领导力的有机结合。近年来大力推进校企合作工作,每年都会与新的企业成为合作单位。目前上海对外经贸大学会计学院审计专业正在执行“上海市第六批应用型本科专业试点”项目,与多家企业签署了校企合作协议,企业所在地区主要集中在上海和江浙一带。

(二)审计学本科专业建设和人才培养思路

在产教融合的指导思想下,对照审计职业标准和国内外高水平同类专业建设经验,提出多元化的应用型具体办学方向,即将原审计学(注册会计师方向)扩展到审计的不同方向(国家审计、注册会计师和内部审计方向),即去注册会计师化,崇尚素质培养与重视实践能力,对国家审计人员、注册会计师和内部审计人员全面培养,继续兼顾国际化趋向,将学生的成才标准设定为具有国家审计人员、注册会计师、内部审计人员的知识结构和能力结构。

三、校企合作下,审计学专业建设的思考

(一)人才培养目标

根据上海市教委《关于地方本科高校转型发展的指导意见》的要求,上海对外经贸大学在深入开展应用型本科人才需求调研基础上,审计学专业制定了应用型本科转型发展的具体3年规划。规划的指导思想是“审计学专业以科学发展观为指导,以服务为宗旨,以就业为导向,紧紧依托与上海市、长三角地区部分国家审计机关、会计师事务所、内部审计组织等的合作,发挥学校所在城市的区位优势和学校品牌的社会认知优势,引入国外知名大学审计学专业的核心课程体系,加强国际合作,提升审计学专业学生的国际视野;以审计师职业标准为引导,建立定位准确的应用型审计学本科专业人才教育机制,培养具有创新创业素质的国家审计机关、会计师事务所、内部审计部门所需的人才,进一步提升审计学专业教育服务社会的能力”。

1.人才培养目标重新定位

当前在我国审计监督范围不断扩大、审计监督领域不断扩展、审计监督职责更加艰巨的情况下,基层审计机关应持续丰富整合审计资源、持续对审计组织方式进行创新,进而形成以国家审计为主导、以内部审计为基础、以社会审计为重要辅助的三位一体审计格局,三者通过紧密合作、相互促进、相互配合,促进自身优势的有效发挥,实现资源的有效整合、共享。进而最终促进我国审计全覆盖目标的快速实现,全面、客观、真实地反映经济社会发展的状况及存在的问题,对推动完善国家治理,实现审计监督全覆盖具有十分重要意义。审计全覆盖是我国对审计监督提出的新标准和新要求,然而在该目标实行的过程中,不难发现如何利用我国现有信息技术,借助大数据、云计算等有效技术手段,对于促进审计全覆盖具有深刻意义,因此成为现阶段我国审计工作者值得深思并且需要尝试的重要课题之一。本专业人才培养目标定位为旨在培养适应我国大数据、移动互联网、市场经济及资本市场发展的要求,了解现代经济、管理理论,熟悉资本市场运作及公司理财业务和国际经济贸易业务,具备国家审计、注册会计师审计、内部审计相关理论知识和业务技能,具有国际视野,富有创新精神,通晓审计规范,能熟练应用会计与审计软件,具有较强英语表达能力及计算机应用能力的新型复合型、应用型审计学专业人才。

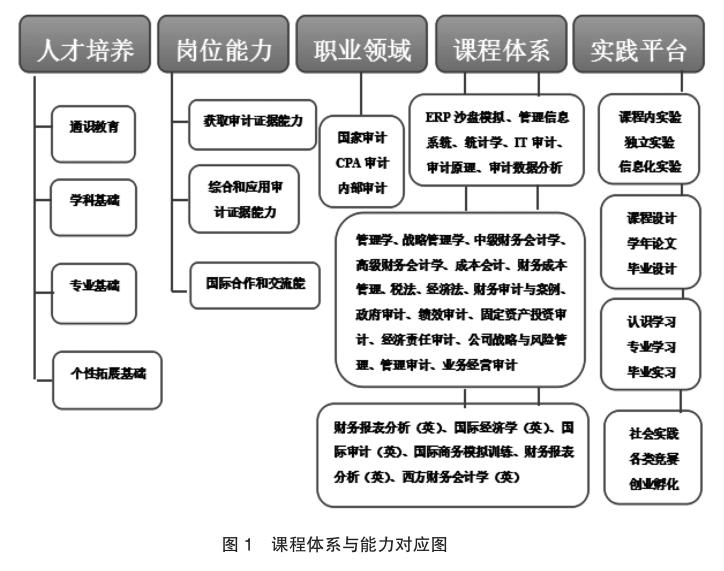

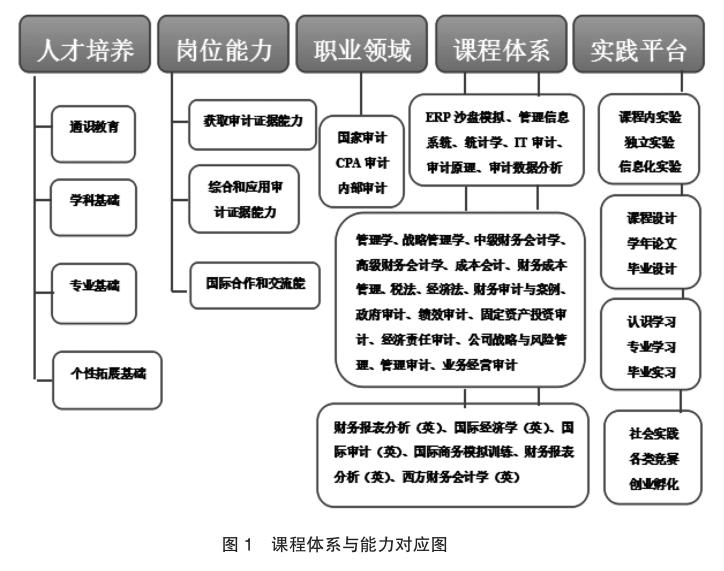

2.集中体现审计学专业核心能力

获取审计证据的基本能力(大數据审计分析能力)、综合应用审计证据的能力(战略型审计人才能力)、国际合作和交流能力(国际化审计人才能力)。在具体落实本专业三大核心能力培养上,将在国家审计、内部审计和注册会计师审计三个培养方向上通过重要通识课程和重点专业选修课程(3个方向课程群)落实能力培养。

(二)课程设置

1.构建学历和职业教育相融通的课程体系

以岗位职能需求为导向,构建审计学学历和职业教育培训相融合的课程体系。将未来的职业资格标准融入专业课程教学中,调整课程设置与课程内容,使教学内容涵盖未来职业资格标准的新内容。实现三个“有机融合”是审计学专业课程教学目标,即审计职业技能需求与审计专业教学标准有机融合,未来职业技能水平鉴定与高校专业学业水平评价有机融合,未来岗位实际环境与高校培养实践过程有机融合。促使人才在完成审计学专业学历教育的同时,能够胜任审计岗位职业能力要求,实现“毕业即上岗”,以企业岗位职业能力要求为导向的培养目标。

2.不断更新教学内容,打造特色课程群

通过更新教学内容,打造了3个特色课程群:第一,获取审计证据的基础能力培养课程群;第二,综合和应用审计证据的能力培养课程群;第三,国际合作和交流能力培养课程群。课程体系与能力对应如图1所示。

3. 提升改造专业核心课程质量和深度

追踪和吸收先进互联网技术对审计模式的创新成果,本年度就专业的核心课程9门做了质量和深度的提升和改造,如建设了混合在线课程7门,3门课程配备了“学秩网之秩课堂”的使用(APP课程),5门课使用了大数据审计的数据平台,教师和学生普遍反映“这是一种理想的教学模式,一个全面支持的平台,一个教师体现智慧的舞台”,这样改革,为进一步提升学生创新创业能力培养提供可能。

(三)实践基地建设

1.建立实习基地合作委员会,制定运行机制和工作职责

为了保证高校与实习基地的有效合作,必不可少的要由学院院长、专业负责人、行业专家等共同参与研讨,积极探索建立实习基地合作委员会(或合作中心),制定与不断完善委员会运行机制。其中的工作职责主要包括:建立高校与实习基地相关合作制度研究并推广适合审计学专业的学校与实习基地合作人才培养模式;组织与实施高校与实习基地相关具体项目;不断完善高校与实习基地相关监督、考核、评价机制和相关工作的严格执行,例如实习基地学生管理办法、实习基地专业教学和实践教学基本要求、联合办学协议、合作实践基地计划等。

2.继续和扩大三种类型的实习基地,做实学校与实习基地合作模式

在原有实习基地的基础上,继续和扩大3种类型的实习基地建设:即继续瞄准国家审计机关、国际“四大”会计师事务所与我国国内排名靠前的会计师事务所、企业内部审计部门等地作为实习基地。通过将高校专业知识教学与实习基地实践拓展紧密结合,发挥其各自优势,基于“让学生走进实习基地”和“实习基地走进高校”的培养理念,培养出适合企事业单位和实习基地所需综合性技能人才,通过带领高校大一和大四等年级学生进入相关实习基地,如上海审计局、普华永道国际会计公司、ACCA代表处上海总部、上海宏达东亚会计事务所、大数据审计方面凸现优势的浪潮集团上海铸远分公司、国际注册专业会计师公会(AICPA/CIMA)等多家实习基地见习和实习。

3.继续提高“双师型”教师的比例,促进实践导师进校指导

目前审计学专业的“双师型”教师的比例比较高,教师来源于企业的比例也比较高,未来随着新教师加入,还需鼓励教师考取相应证书,继续提高该比例,继续引进有行业背景的教师,新入职的教师到实习基地见习一年,其他专业课教师通过带实习参与实践教学。开展“实习基地教学点”和“人才实训中心”的师资队伍建设模式,聘请实习基地高级审计人员担任客座教授或兼职教师,选派教师参与实习基地的科研项目开发,与上海审计局开展人才培养研讨会,开展决策咨询课题研究,以及实习基地教师进行的专业讲座。

(四)师资建设

1.结合审计学专业方向建设特色师资团队

依托上海对外经贸大学的优势,聘请实习基地的专家能手、职教专家等作为专业改革试点领导组,组建由优秀专任教师和实习基地兼职教师共同参与的专业教学团队。在专业改革试点领导组的指导下,确保教师队伍能结合审计事业发展、教学创新与就业等多环节的教学大环境,做好学校与实习基地合作教学和学校与实习基地协作办学。为强化试点专业改革,本专业将骨干教师和实习基地联系人组成了特色教学团队,聘请多名实习基地专家加入团队,该小组定期对专业培养方案、课程建设、教学过程、实验教学、实习实训等多个环节进行专业特色优化,确保审计学专业与审计事业需求紧密结合。成立了CPA审计特色团队、政府审计特色团队、内部审计特色团队、大数据会计与审计特色团队、思政课程特色团队推进建设。

2.完善特色师资队伍建设培养机制

为确保团队建设,培养机制与做法主要有引进有行业背景人才、深化与实习基地合作、参与社会服务、支持学科建设、进行国际交流。通过对师资培养方案制定与实施,以达成精通业务、积累案例、课程开发、提升授课技巧、打造专业知名度的目标。

四、总结

在当前我国大力支持普通高等学校专业型人才培养的背景下,作为具有较强实践性的学科之一的审计学,凭借着其独特的专业性,有着较强的需求和发展机遇,与此同时也面临艰巨挑战。虽然我国审计学专业起步相对较晚,在前期专业建设的过程中也曾面临各种困难和挑战,但是任何事情都需要一个从零到一的过程。校企合作模式的运用,对于培养我国审计学专业应用型人才至关重要。

主要参考文献:

[1]王萌.高职院校创新创业教育人才培养体系构建研究[J].时代教育,2017,(15):186-187.

[2]房晓丽,张金菊.创新创业教育模式在高校人才培养中的研究[J].考试周刊,2016,(6):152.

[3]崔伟. 审计学本科专业课程体系建设问题探讨——以“大会计”核心执业能力培养为目标[J].财会通讯,2015(10):118-120.

[4]周平, 林宁. 基于职业岗位能力的“3+4”会计专业课程体系衔接[J].教育与职业,2018(2):86-91.

[5]刘明辉.高级审计研究[M].大连:东北财经大学,2016:60-65.

[6]崔春.大数据助推审计基本理论问题发展探讨-基于区块链技术[J].经济体制改革,2018,(3):85-90.