浮刺联合巨刺针法治疗脑卒中后肩手综合征的疗效及对ET-1和CGRP水平影响

2020-09-17陈劲松

李 峰,陈劲松,涂 美

(四川省绵阳市中心医院,四川 绵阳 621000)

肩手综合征(SHS)是指脑卒中后发生以同侧手、腕疼痛及肩部疼痛性肢体运动障碍为主要表现的一种临床综合征,是脑卒中后的一种常见并发症,严重影响脑卒中患者上肢功能的恢复[1-2]。主要与患者卒中后早期静脉回流受阻、肌肉泵功能减退、血管运动神经麻痹等机制密切相关,目前在临床上主要通过康复训练、中药内服和针刺进行治疗[3-4]。本研究选取我院收治的脑卒中后肩手综合征患者100例,探讨浮刺联合巨刺针法治疗脑卒中后肩手综合征的疗效及对Barthel指数影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2017年12月—2018年12月我院收治的脑卒中后肩手综合征患者100例作为研究对象,其中男性57例,女性43例,年龄45~75岁,平均年龄(61.29±8.75)岁,病程24~50 d,平均病程(34.75±4.75)d,其中73例缺血性中风,27例出血性中风。随机分为两组各50例,对照组男性29例,女性21例,年龄45~74岁,平均年龄(61.21±8.69)岁,病程24~50 d,平均病程(34.79±4.78)d,其中36例缺血性中风,14例出血性中风。治疗组男性28例,女性22例,年龄45~75岁,平均年龄(61.37±8.81)岁,病程24~50 d,平均病程(34.71±4.72)d,其中37例缺血性中风,13例出血性中风。两组患者年龄、病程等一般资料具有临床可比性(P>0.05)。

1.2 纳排标准

1.2.1 纳入标准 所有患者均符合脑卒中诊断标准[5],并经头颅MRI或CT确诊;肩手综合征诊断标准[6]:活动受限,肩部疼痛,同侧手指和手腕出现肿胀、发红,并且皮温上升等血管运动性改变,手指屈曲时受限,多呈伸直位,在被动屈曲时会出现剧痛,持续时间为3~6个月,X线能够见斑状骨密度下降或正常。所有患者均签署患者知情同意书。

1.2.2 排除标准 患者伴有严重肝肾功能不全;患有精神疾病不能配合治疗者;患有恶性肿瘤、全身感染等严重疾病者。

1.3 治疗方法

1.3.1 对照组 患者给予巨刺针法,取穴:健侧肩髎、肩髃、阳池、臑俞、阳溪、腕骨、外关。保持患侧处于卧位,取健侧,常规消毒,采用0.38 mm×40 mm不锈钢毫针,根据穴位具体位置直刺进针,得气后,均采用平补平泻,均匀捻转提插,提插幅度在10 mm左右,捻转频率为120 r/min,留针时间为30 min,1次/d,每周治疗6 d,周日休息1天。

1.3.2 治疗组 在对照组给予巨刺针疗法基础上给予浮刺疗法,医师在患肩处不断进行按压寻找2个最痛的压痛点,然后在压痛点下方8~10 cm进行常规消毒,采用0.38 mm×40 mm毫针快速刺入皮下,将毫针沿纵向平贴在皮下,针尖直对着压痛点,然后采用双手协同行针法,左手处于针刺的上方位置,在压痛点周围捏拿,右手中指、食指、拇指持针,将针柄或左或右缓缓摆动,两手同时操作。频率80~100次/min,每个压痛点行针时间为3 min,留针时间为30 min,每天1次,每周治疗5 d,然后休息2 d。两组患者治疗6周。

1.4 观察指标

1.4.1 临床疗效 治愈:经过治疗后,手部小肌肉萎缩消失,关节肌肉疼痛和浮肿消失,患肢关节主动活动和被动活动均能够达到正常范围;显效:经过治疗后,手部小肌肉萎缩不明显,关节浮肿基本消失,关节疼痛显著减轻,患肢关节活动仍有轻度受限;有效:经过治疗后,手部小肌肉萎缩未改善,关节仍有轻度浮肿,关节疼痛稍好转,患肢关节活动受限明显;无效:患肢体征和症状没有改善[7]。治疗总有效率=治愈率+显效率+有效率。

1.4.2 Barthel指数积分 采用修订的Barthel指数评定量表评价患者日常生活自理能力(ADL),该量表总分100分。极严重功能障碍:0~20分;严重功能障碍:20~45分;中度功能障碍:50~70分;轻度功能障碍:75~95分。评分越高代表患者自理能力越好[8]。

1.4.3 视觉疼痛评分 两组患者采用视觉疼痛(Visual analogscale,VAS)评分法对患者疼痛进行评价,0~10分表示不同程度的疼痛,最剧烈的疼痛为10分,无痛为0分,评分越高疼痛度越高[9]。

1.4.4 健康调查简表(SF-36)评分 采用SF-36量表评分评价患者生活质量,包括情感功能、生理功能和社会功能,满分为100分,分数越高表示生活质量越好[10]。

1.4.5 ET-1和CGRP水平 治疗前后采用放射免疫法测定血清降钙素基因相关肽(CGRP)和内皮素(ET)水平。

1.5 统计学方法

所有数据均采用SPSS19.0软件处理。计量数据采用配对资料t检验,计数资料进行卡方检验,当P<0.05时表示进行比较的两者之间差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组临床疗效比较

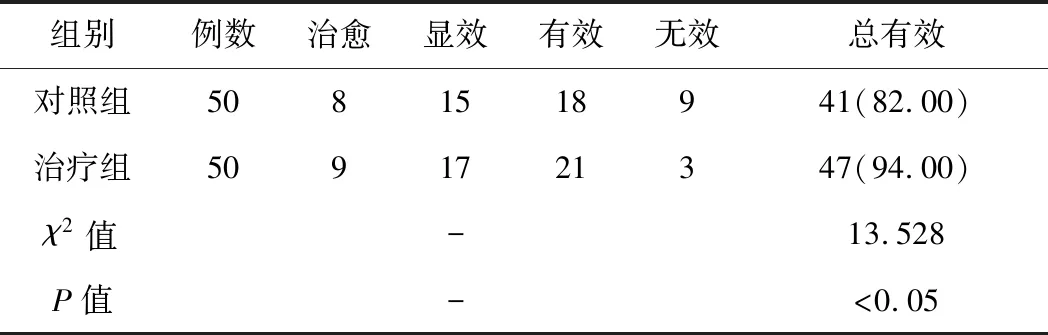

经过治疗后,治疗组总有效率94.00%(47/50)显著高于对照组82.00%(41/50)(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者总有效率对比 [例(%)]

2.2 两组患者Barthel指数和VAS评分比较

两组患者治疗前Barthel指数、VAS评分差异无统计学意义(P>0.05);治疗后两组患者VAS评分显著降低,Barthel指数显著升高(P<0.05),且治疗组改善程度较大(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者Barthel指数、VAS评分对比

2.3 两组SF-36量表评分比较

两组患者治疗前SF-36量表评分差异无统计学意义(P>0.05);两组患者治疗后生理功能、情感功能和社会功能评分显著升高(P<0.05),且治疗组升高程度大于对照组(P<0.05)。见表3。

表3 两组SF-36量表评分比较

2.4 两组患者ET-1和CGRP水平比较

两组患者治疗前ET-1和CGRP水平差异无统计学意义(P>0.05);治疗后两组患者ET-1水平显著降低,CGRP水平显著升高(P<0.05),且治疗组改善程度较大(P<0.05)。见表4。

表4 两组患者ET-1和CGRP水平对比

3 讨论

中医学中肩手综合征属于“痹证”“臂厥”范畴,其临床表现最早记载于《灵枢·经脉》曰:“项小町以顾,肩似拔,懦似折……颌、颈、牖、肩、臂外后廉痛。”其病因多为本虚标实。标实多为痰、风、郁热、瘀血相因为患,本虚责之气血亏虚、肝肾不足[11-12]。患本病者多气血瘀滞、肝肾亏虚,加上局部多静少动,肌肤筋脉失于濡养,气血运行更加不畅,风痰瘀血蕴结于腕、肘、肩等关节处的经脉时,不通则痛[13]。《灵枢·官针》记载:“凡刺有九,以应九变……八曰巨刺。”巨刺法属于古代“九刺法”之一。《素问·缪刺论》记载:“邪客于经……必中其经,非络脉也”。所以巨刺法是一针刺健侧经穴的针刺方法,巨刺法主要是针对经脉瘀阻不通、不通则痛的相关病证,如痛证、中风偏瘫等[14]。巨刺法的取穴主要根据近治作用,对局部经络气血进行疏通,采用平补平泻手法行针,起到“调其血气,通其经脉”的作用,将患者闭塞的经脉进行疏通[11]。浮针疗法是最早由《黄帝内经》有关痛症的针刺方法、腕踝针疗法和得气理论的基础上发展而来,采用一次性浮针在病痛周围皮下浅筋膜进行针刺[15]。浮针疗法仅针刺于浅筋膜,不要求有得气感觉,安全性较高,且耐受度好。浮刺有助于经脉气血运行,将患者体内的病邪从皮肤进行驱除[16]。

本研究采用浮刺联合巨刺针法治疗脑卒中后肩手综合征,经过治疗后,治疗组总有效率显著高于对照组(P<0.05),提示浮针疗法能够显著提高疗效;两组患者VAS评分显著降低,Barthel指数显著升高(P<0.05),且治疗组改善程度较大(P<0.05),提示联用浮刺疗法能够降低疼痛度、改善患者上肢功能及日常生活能力;两组患者治疗后生理功能、情感功能及社会功能评分显著升高(P<0.05),且治疗组升高程度大于对照组(P<0.05),提示联用浮刺疗法能够改善患者生活质量。CGRP是一种生物活性多肽,能使血流灌注量增加,高选择性扩张外周血管,使机体保护血管、体液回流及汗腺功能等多种功能增强,CGRP水平上升能够显著减轻肢体疼痛与肿胀。ET-1能够反映血管内皮细胞功能,发挥血管收缩作用,ET-1水平异常与神经元缺血缺氧和脑部血流灌注量不足相关。两组患者ET-1水平显著降低,CGRP水平显著升高(P<0.05),且治疗组改善程度较大(P<0.05),提示联用浮刺疗法能够改善机体ET-1、CGRP水平,有助于改善患者临床症状。本研究用于治疗脑卒中后肩手综合征的价值在于通过联用浮刺疗法能够提高临床疗效,并且改善患者生活质量,有助于患者预后。

综上所述,本研究通过采用浮刺联合巨刺针法治疗脑卒中后肩手综合征,显著提高治疗效果,能够改善患者Barthel指数,改善ET-1、CGRP水平,值得在临床上推广应用。