调理脾胃针法联合穴位埋线治疗2型糖尿病对患者血糖及HbAlc水平的影响研究

2020-09-17黄欣

黄 欣

(广州中医药大学,广东 广州 510400)

2型糖尿病患者由于长期的高血糖易诱发糖尿病肾病、糖尿病神经病变以及糖尿病足等严重的并发症,严重威胁患者的生命健康,控制血糖是其治疗的关键[1-2]。2型糖尿病的疗法众多,西医药物控制因不良反应众多而影响其疗效,中医穴位埋线疗法因其便捷性更受患者认可,该法在相应背俞穴埋线能够长期稳定地改善患者胰岛功能而控制血糖,但治疗期间埋线局部容易产生血肿或硬结[3]。王寅以调理脾胃补后天以养先天为主,立调理脾胃针法,调理脾胃升降运化,补后天以养先天,养血活血,可浊毒分利、促进患者代谢等[4]。但目前关于调理脾胃针法联合穴位埋线治疗2型糖尿病的疗效尚未明确。基于此,本研究以2017年3月—2018年8月于我院内分泌科就诊的100例2型糖尿病患者为对象进行对比性研究,旨在为2型糖尿病的临床治疗提供新的依据。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2017年3月—2018年8月于我院内分泌科就诊的100例2型糖尿病患者,所有患者均知情同意。随机数字法分为观察组(50例)和对照组(50例),观察组:女性26例,男性24例;年龄36~69岁,平均年龄(50.36±6.45)岁;病程3~10年,平均病程(5.27±1.45)年。对照组:女性23例,男性27例;年龄37~71岁,平均年龄(51.09±6.83)岁;病程4~10年,平均病程(5.46±2.37)年。本研究经我院医学伦理研究委员会审核通过并全程监督。

1.2 纳入标准

①符合《中国2型糖尿病防治指南(2013年版)》[5]中2型糖尿病的诊断标准,空腹血糖≤16.7 mmoL/L,未参与任何规律的饮食干预、运动训练,仅通过降糖药物治疗,不使用胰岛素,胰岛自身抗体阴性,无严重内分泌疾病、遗传性、先天性代谢疾病。②符合《消渴病(糖尿病)中医分期辨证与疗效评定标准》[6]中消渴病的诊断标准,主症为苔薄白干且少苔、五心烦热、口渴多饮、多食易饥;次症为胸中闷痛、倦怠乏力、自汗盗汗、四肢麻木等;具次症中的任意两项、主症中的任意3项即可确诊。③临床资料完整。

1.3 排除标准

①伴2型糖尿病急性并发症者;②伴慢性甲状腺疾病者;③全身多器官功能严重不全者;④免疫系统疾病或恶性肿瘤者;⑤对本研究所用疗法不耐受者;⑥意识障碍及精神疾病者。

1.4 治疗方法

1.4.1 常规治疗 两组均给予控制饮食(限制烟酒、多食蔬菜和高纤维食物)、运动(慢跑、太极拳、快走等,每周运动时间≥120 min)、口服降糖药盐酸二甲双胍片(迪沙药业集团有限公司,国药准字H20103615,0.25 g)、注射胰岛素等常规治疗以控制血糖。

1.4.2 穴位埋线联合调理脾胃针法 观察组则在此基础上予以穴位埋线联合调理脾胃针法治疗。

1.4.2.1 穴位埋线法 取穴:脾俞、胃脘下俞、肝俞、肾俞、足三里;操作:常规消毒后,戴上无菌手套,将一根4-0号可吸收性外科缝线(山东博达医疗有限公司)放入套管针的前端,后接针芯,用一手拇指和示指固定拟进针穴位,另一只手持针刺入穴位。根据患者肌肉丰厚程度刺入0.5~1 cm,施以适当提插捻转手法,当出现酸胀感后,边推针芯,边退针管,将线埋植在穴位的肌肉或皮下组织内。起针后用无菌干棉球(签)按压针孔止血,每个穴位1次埋线10 d,连续埋线5次为1个疗程,共治疗50 d。女性经期不做治疗,治疗时间顺延。1个疗程结束后评定疗效。

1.4.2.2 调理脾胃针法 取穴:曲池、合谷、血海、足三里、阴陵泉、丰隆、地机、三阴交。操作:常规消毒穴位,垂直刺入一次性无菌针刺针(苏州医疗用品厂有限公司,华佗牌,0.30 mm×40 mm),进针深浅以得气为度,得气后施以平补平泻,留针30 min,每日2次,治疗4 d休息1 d,共治疗50 d。

1.5 观察指标

1.5.1 临床疗效 疗效评定标准参照《2010年ADA糖尿病诊疗指南》制定[7]。完全缓解:空腹血糖(FPG)<7.0 mmol/L,餐后2 h血糖(2hPG)<9.0 mmol/L,糖化血红蛋白(HbAlc)<7%;显效:FPG7.0~7.5 mmol/L,2hPG 9.0~9.5 mmol/L,HbAlc7%~7.5%;有效:FPG7.5~8. 0 mmol/L,2hPG 9.5~ 10.0 mmol/L,HbAlc7.5%~8%;无效:FPG>8.0 mmol/L,2hPG>10.0 mmol/L,HbAlc>8%。总有效率=(完全缓解+有效+显效)例数/总例数×100%。

1.5.2 密歇根糖尿病周围神经病筛查表(MNSI)评分 分别于治疗前与治疗后采用MNSI评分[8]对两组的周围神经病变程度进行评价,包括左右肢体外观、皮肤状况、肢体深感觉、肢体振动觉、压力感觉等5个临床表现,0~2分进行积分,满分10分,分数越高周围神经病变程度越严重。

1.5.3 血糖及HbAlc水平 分别于空腹12 h后及餐后2 h抽两组患者静脉血5 mL,分离血清,2 h内完成检测,采用Drew ds5糖化血红蛋白仪及其试剂检测血液HbAlc 含量,采用BeckmanCoulter LX-20全自动生化分析仪及配套试剂测定两组FPG和2hPG。

1.5.4 不良反应 由责任护士准确记录两组治疗期间的不良反应发生情况,包括皮疹、恶心呕吐、头晕、发热等。

1.6 统计方法

2 结果

2.1 两组临床疗效比较

观察组的总有效例数为47例、总有效率为94.00%,显著优于对照组的总有效例数39例、总有效率78.00%(P<0.05)。见表1。

表1 两组临床疗效比较 [例(%)]

2.2 两组MNSI积分比较

治疗前两组MNSI积分比较无统计学意义(P>0.05)。两组治疗后MNSI积分显著低于治疗前(P<0.05),且观察组低于对照组(P<0.05)。见表2。

2.3 两组血糖及HbAlc比较

两组治疗后FPG、2hPG、HbAlc水平低于治疗前(P<0.05),且观察组低于对照组(P<0.05)。见表3。

表2 两组MNSI积分比较

表3 两组血糖及HbAlc比较

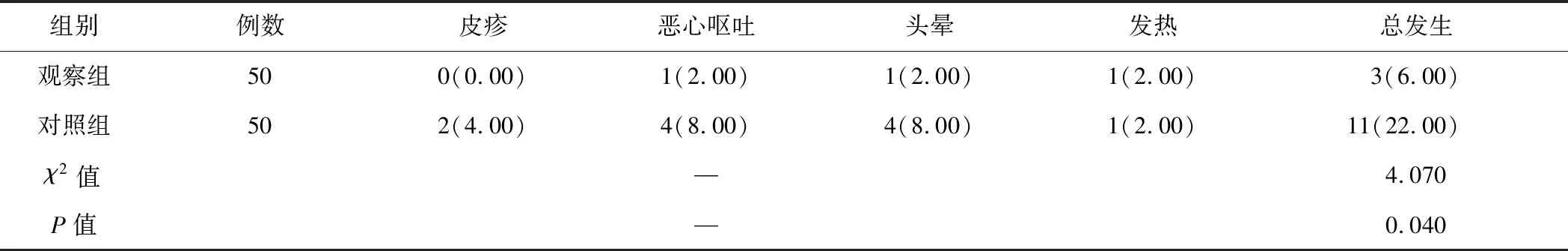

2.4 不良反应发生情况

观察组的不良反应发生数为3例、发生率为6.00%,低于对照组不良反应发生数11例、发生率22.00%(P<0.05)。见表4。

表4 不良反应发生情况 [例(%)]

3 讨论

2型糖尿病是一种常见慢性疾病,发病机制尚不清楚,大多学者认为其主要与代谢紊乱、血管病变、自身免疫减弱、神经因子减少等因素有关[9-10]。目前西医治疗该病主要为胰岛素注射辅以运动、食物控制等常规基础治疗,但是疗效有限。2型糖尿病属于中医学“消渴”“痹症”“痿症”范畴[11]。针灸对于2型糖尿病疗效明确,但关于调理脾胃针法联合穴位埋线法治疗2型糖尿病的临床效果仍未明确。

中医学认为,消渴的产生与与五脏虚损皆有关,脾胃虚衰则痰湿内生,《灵枢·五变》篇载:“五脏皆柔弱者,善病消瘅”。饮食不节可致消渴,《景岳全书》载:“消渴病……皆膏粱肥甘之变,皆富贵人病之而贫贱者少有也”。“痹症”“消渴”“痿症”的病机多为消渴日久致脾失健运,使得瘀阻脉络,故治疗应以调理脾胃、益气养阴、清热解毒等为主[12]。穴位埋线治疗可平衡阴阳,通过对脾俞、胃脘下俞、肝俞、肾俞、足三里的长期持续刺激作用,提高其兴奋性和传导性,产生良性、双向调节目的。刺激脾俞可清胃泻火、和中养阴;刺激胃脘下俞可健脾和胃、理气止痛;刺激肝俞可健脾养心;刺激肾俞、足三里可益肾滋阴、增液润燥;经穴位埋线治疗可扶正补虚、调节脏腑功能[13]。在此基础上予以“调理脾胃针法”治疗可进一步发挥调理脾胃之功能,因针刺曲池可调胃肠气机、和胃降逆;针刺合谷升而能散,泻而能降,与曲池相伍,可通降肠胃、荡涤一切邪秽;针刺血海能引血归脾、活血理血;针刺胃气之大会的足三里,能健脾胃、升阳举陷;针刺阴陵泉可健脾升阳、运中焦、化湿滞;针刺丰隆可和胃气、祛湿化痰、通利腑气;针刺地机可活血通络;针刺三阴交可健脾益气、调补肝肾、调和气血;诸穴合用,使升降有序、健运有常、气血得化、精微得布、脏腑百骸得以濡养[14-16]。故而,治疗后观察组的总有效率为94.00%,显著高于仅采用西医常规基础治疗的对照组(78.00%)。

2型糖尿病患者因长期高血糖,可造成肾脏功能以及其他脏腑器官损伤,出现多饮、多尿、多食和消瘦、疲乏无力、视网膜病变、下肢溃疡、蛋白尿、心悸等症状,导致MNSI评分升高[17]。本研究结果显示,两组治疗后MNSI积分及FPG、2hPG、HbAlc水平均显著低于治疗前,且观察组低于对照组。穴位埋线治疗经长期刺激穴位,可疏通经络、调节脏腑机能、平衡阴阳、调理气血,加之调理脾胃针法能健脾祛湿、化痰降浊、活血祛瘀。因此,经调理脾胃针法联合穴位埋线治疗后,有效调节和改善了机体的多代谢紊乱情况,亦可较好地改善血液循环及肾功能,使得血糖及HbA1c水平进一步降低、饮食和排尿情况得到改善[18-19]。本研究亦发现,观察组不良反应发生率为6.00%,显著低于对照组的22.00%,进一步肯定了调理脾胃针法联合穴位埋线治疗2型糖尿病患者的临床疗效,在治疗期间不易导致严重不良反应出现,安全性高,分析原因与其能健脾祛湿、化痰降浊、活血祛瘀,进而提高机体抵抗力有关。

综上,调理脾胃针法联合穴位埋线通过对穴位针刺,有效降低患者血糖含量及HbAlc水平,降低MNSI评分,减少不良反应的发生,值得临床推广。