平冲降逆汤治疗反流性食管炎50例临床疗效评价

2020-09-17冯珍凤郭召平

冯珍凤,郭召平

(上海市嘉定区中医医院,上海 201800)

胃食管反流病(Gastroesophageal reflux disease,GERD)是胃十二指肠内容物反流入食道引起的不适症状和(或)并发症的一种疾病[1],反流性食管炎(Reflux esophagitis,RE)是其中最常见的一种类型,约占GERD患者的40%[2]。现代医学研究认为RE是一种酸相关性疾病[3],抑酸治疗为首选的内科治疗方法[4]、虽然质子泵抑制剂等药物抑酸作用明显,但停药后会有较高的复发率[5]。中医药在治疗本病中表现出较明显优势,尤其在“治反”方面疗效突出[6]。胃失和降,胃气上逆是GERD的基本病机已形成共识,病位在食管和胃,与肝、胆、脾、肺等脏器相关,肝、胆失于疏泄,脾、胃失于运化,肺气失于肃降是导致胃气上逆的主要原因[3,7],然文献报道鲜有提及肾与下焦者。笔者在挖掘古代医籍关于胃气上逆相关文献时发现,胃、冲脉、肾之间存在一完整的功能轴,肾为五脏之根,诸脏腑之气均归于肾,肾气正常敛降为维持机体脏腑功能平衡的重要保障,冲脉根植于肾,隶属于阳明,性善上冲,肾气敛降无力,冲气上激是导致胃气上逆的重要因素之一,遂产生反流诸症,因此笔者制定平冲降逆汤治疗RE,通过随机对照研究发现平冲降逆汤治疗本病疗效确切,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

本次研究病例为2017年1月—2018年12月在上海市嘉定区中医医院RE专病和脾胃病专科门诊患者,共100例,随机分为治疗组和对照组,每组各50例。

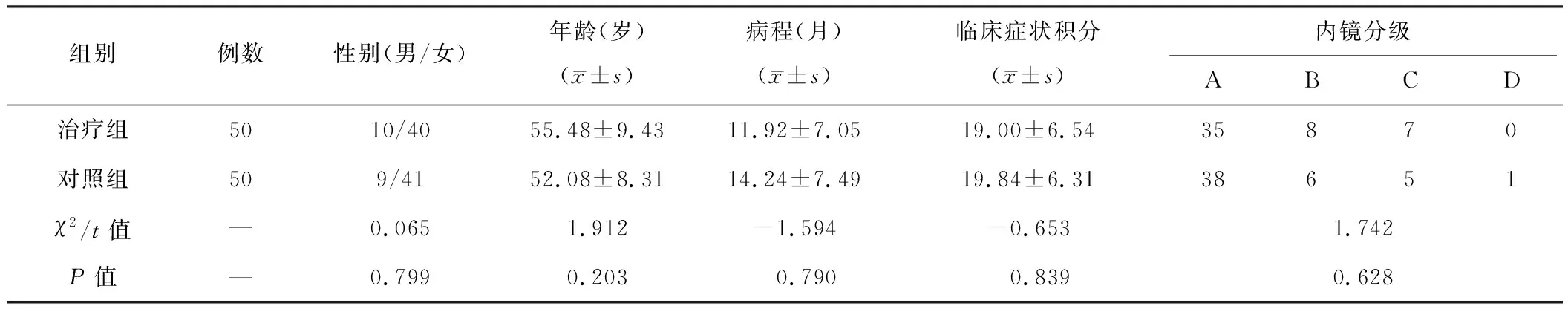

两组患者在性别、年龄、病程、临床症状积分及内镜下炎症等级等方面具有可比性(P>0.05)。见表1。

表1 两组患者治疗前一般资料比较

1.2 诊断标准

1)具有RE临床表现,参照2017年胃食管反流病中医诊疗专家共识意见[7]制定,具有烧心、泛酸、胸骨后疼痛或不适、反胃、嗳气等典型RE症状者。2)内镜证实有RE,内镜下食管炎症分级标准采用洛杉矶分类法(LA分类法)[8]。A级:食管见≥1个黏膜糜烂破损,但直径<0.5 cm;B级:食管≥1个且直径>0.5 cm黏膜破损,但破损间未见融合;C级:食管见≥2个皱襞的黏膜损伤,彼此间有融合,但融合小于3/4的食管周径;D级:食管黏膜破损之间相互融合,破损范围累积≥3/4的食管周径。

1.3 纳入标准

1)符合西医RE及中医吐酸病诊断标准;2)年龄18~80岁,性别不限;3)签署知情同意书。

1.4 排除标准

1)合并以下疾病之一者:消化性溃疡、食管和(或)胃手术史及恶性病变、卓-艾综合症、贲门失弛缓等原发性食道动力疾病、物理性、化学性食管黏膜损伤,幽门梗阻;2)有严重心、肺、肝、肾、脑血管等疾病,不能耐受胃镜检查或长期服药者;3)妊娠及无自主行为能力患者。

2 方法

2.1 治疗方法

治疗组给予平冲降逆汤,组方:代赭石30 g,制半夏10 g,柴胡10 g,枳壳10 g,芡实6 g,生山药15 g。每日1剂水煎服,分早晚2次口服。对照组予奥美拉唑20 mg,每日2次,早晚口服、疗程8周。

2.2 观察指标

治疗后临床症状评分及胃镜下食管黏膜炎症情况。

2.3 疗效判定标准

2.3.1 临床症状评价标准

参照2014年《中国胃食管反流病专家共识意见》[9]和《中药新药临床研究指导原则(试行)》[10]制定。无症状:不适症状从未发生;轻度:症状发生≤1次/d;中度:症状发生频次1~3次/d;重度:症状发生频率>3次/d。据轻重程度分别计以0、1、2、3分,比较临床症状总积分情况。

痊愈:症状消失,症状积分减少≥95%;显效:症状基本消失,95%>症状积分减少≥70%;有效:症状较前减轻,70%>症状积分减少≥30%;无效:症状未减轻,症状积分减少<30%。

症状积分减少(%)=(治疗前积分-治疗后积分)/治疗前积分×100%

2.3.2 内镜下食管黏膜炎症疗效判定标准

参照洛杉矶分类法[8]中的食管炎A、B、C、D四级,观察治疗前后内镜下食管黏膜炎症等级变化。痊愈:内镜下食管黏膜炎症消失;显效:内镜下食管黏膜炎症仍存在,治疗前与治疗后相差2个等级;有效:内镜下食管黏膜炎症仍存在,治疗前与治疗后相差1个等级;无效:内镜下食管黏膜炎症仍存在,治疗前与治疗后炎症无变化或加重。

2.4 统计学处理

3 结果

3.1 治疗后临床症状疗效比较

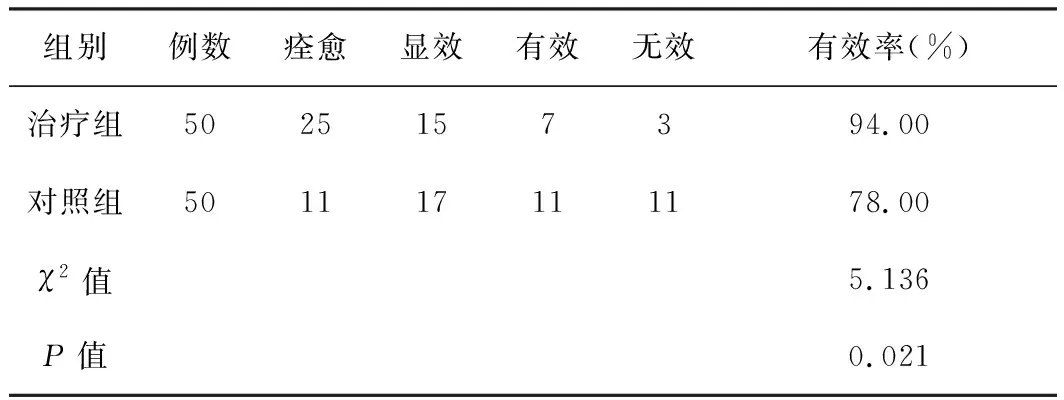

治疗组有效率94%,对照组有效率78%,二者比较有统计学差异(P<0.05)。治疗后两组临床症状积分均降低,且治疗组优于对照组(P<0.05)。结果见表2和表3。

表2 两组治疗后临床症状疗效比较(例)

表3 两组治疗后临床症状积分比较分)

3.2 治疗后内镜下炎症疗效比较

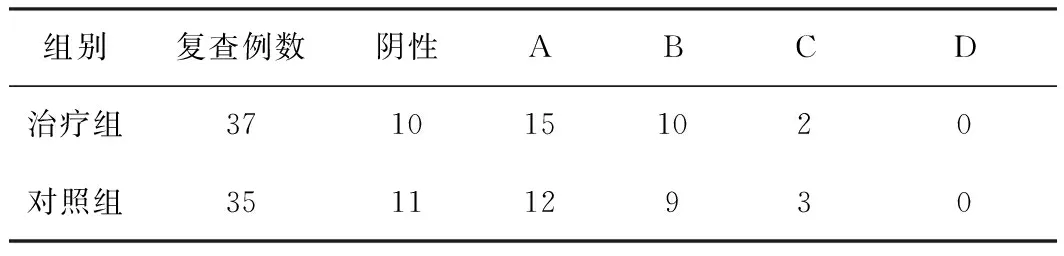

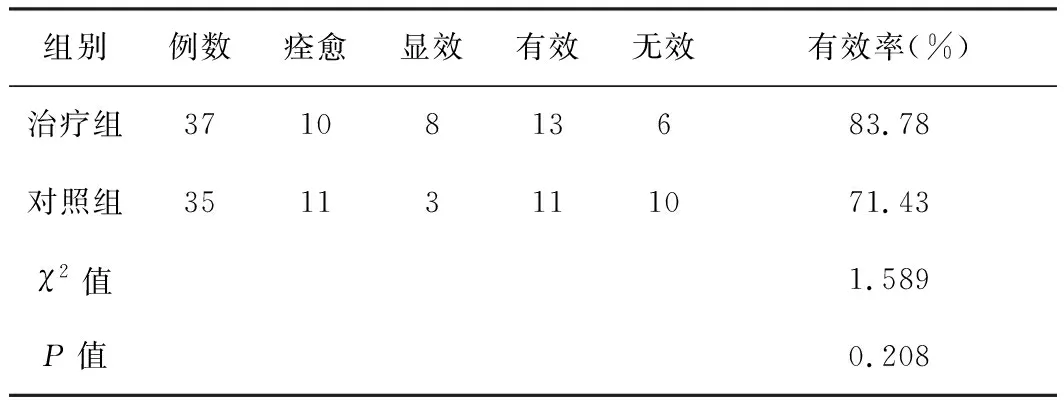

疗程结束后共有72例患者同意接受胃镜复查,其中治疗组37例,对照组35例。治疗组胃镜下食管炎症有效率83.78%,对照组71.43%,二者比较无统计学意义(P>0.05)。结果见表4和表5。

表4 两组治疗后内镜分级比较

表5 两组内镜下食管黏膜炎症疗效比较(例)

4 讨论

4.1 RE症在“反”、机在“逆”、病在“冲胃”、根在“肾”

食管pH监测、pH-阻抗监测、pH-阻抗-压力监测等多项反流监测手段已明确反流事件的发生,证实胃内容物在食管的异位刺激遂产生反酸、烧心等症状[11-15],因此说症在“反”。中医学认为胃主通降,以下行为顺,逆则病,病则嗳气、呃逆、反酸、烧心、呕吐等诸症见,故曰病机在“逆”,人身气机升降相因,需维持动态平衡,《素问·六微旨大论》谓“是以升降出入,无器不有”。《内经》云:“肾者主蛰,封藏之本,精之处也”。肾精充盈,封藏得力,使升而不亢、降而不脱,生理条件下心火上炎、肺气宣肃、肝气疏泄、脾气升清、胆胃通降全赖肾气作用而维持在合理范围,即使病理条件下,亦赖肾气作用而使气机失调尽可能维持在较轻浅的阶段,保护机体不产生更严重的病理变化。《素问·骨空论》[16]明言“冲脉者,起于气街,并少阴之经,侠脐上行,至胸中而散。”《灵枢·逆顺肥瘦》[16]谓“夫冲脉者, 五脏六腑之海也,……其下者, 注少阴之大络, 出于气街……。”张锡纯[17]明确提出:“人之血海,其名曰冲,在血室之两旁,与血室相通、上隶于胃阳明经,下连于肾少阴”“冲脉上系,原隶阳明胃腑,因冲气上冲,胃腑之气亦失其息息下行之常, 或亦转而上逆,阻塞次食,不能下行,多化痰涎,因腹中膨闷,暖气、呢逆,连连不止,甚则两胁胀痛, 头目眩晕”。可见冲脉气逆是导致胃气不能通降的重要因素,正如李东垣云:“凡逆气上冲,或兼里急,或作躁热,皆冲脉逆也”。冲脉与肾经、胃经存在经脉络属,胃气不降与冲脉气逆和肾不封藏有关。正如《普济方》[18]云:“冲者……以其从胃脉故也,十二经之海也,并为生化升降之主”,故曰其根在肾。

4.2 治在“降、调、敛”三者的有机统一

基于上述认识,拟定平冲降逆汤治疗RE,方中代赭石、半夏取意于张锡纯镇逆汤[13],代赭石质重善降、使气下达,半夏长于降逆止呕,二者配伍通降和胃,使胃气下行,减少反流,共为君药;“脾主升清、胃主降浊,脾宜升为健、胃宜降为和”,柴胡性升而散,枳壳理气善降,二者一升一降,斡旋中焦,拨乱反正,中焦运化之司健达,脾胃升降之枢如常,可促使胃气速归于通降之道,二者为臣药;芡实、山药补中有敛,固肾敛冲,使冲气安于其宅而不妄动,使胃气下行无冲击之碍,为佐使药。本次研究结果显示平冲降逆汤能有效改善RE患者临床症状和内镜下食管黏膜炎症,临床有效率与对照组比较有统计学差异,与本方诸药合用,使胃气降、冲气安、升降顺,故能减少反流刺激、缓解食管黏膜炎症有关。