食用油、油脂及其制品的质量安全风险分析与监管对策研究

2020-09-16王赛楠郭立净智文莉高天蓝星

王赛楠,郭立净,智文莉,高天蓝星,郭 毅

(河南省口岸食品检验检测所,郑州 450003)

近年来,食品安全监督抽检监测工作成为食品安全监管的重要技术支撑[1],《“十三五”国家食品安全规划》[2]更是将食品安全抽检情况列为食品安全工作考核的重点内容。食用油、油脂及其制品是人们生活必需的消费品,为人体提供热能和必需脂肪酸,促进脂溶性维生素的吸收。随着人民生活水平日益提高,人们对食用油、油脂及其制品的需求呈升高趋势,当前我国人均食用油年消费量约27 kg[3]。食用油、油脂及其制品的食品安全问题也逐渐成为人们关注的焦点。近年来各地不断有关于食用油、油脂及其制品的抽检数据的发布信息[4-7],也有部分对食用油、油脂及其制品的质量安全分析[8-11],但食用油、油脂及其制品品种丰富、原料来源广泛、加工工艺多样化,难以对我国食用油、油脂及其制品的食品安全现状进行分析了解。

本文对2016—2018年国家市场监督管理总局发布的食品安全监督抽检数据[12]进行归类汇总,挖掘数据间的内在规律与关联模式,分析我国食用油、油脂及其制品安全现状,发现不同品种、不同产地食用油、油脂及其制品中存在的安全风险,以掌握我国食用油、油脂及其制品的安全形势,为食用油、油脂及其制品的监管提供科学依据,为生产经营企业提供数据参考。

1 材料与方法

1.1 数据来源

本研究数据来源为国家市场监督管理总局发布的关于“食用油、油脂及其制品” 的食品安全监督抽检通告,选取2016—2018年的通告附件中的样品信息作为本项研究的基础数据。

1.2 统计方法

使用Excel和SPSS软件按照构成比、不合格率、不合格项次占比等统计量对抽检结果进行分析,各统计量采用χ2检验进行比较,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果与讨论

2.1 监督抽检结果分析

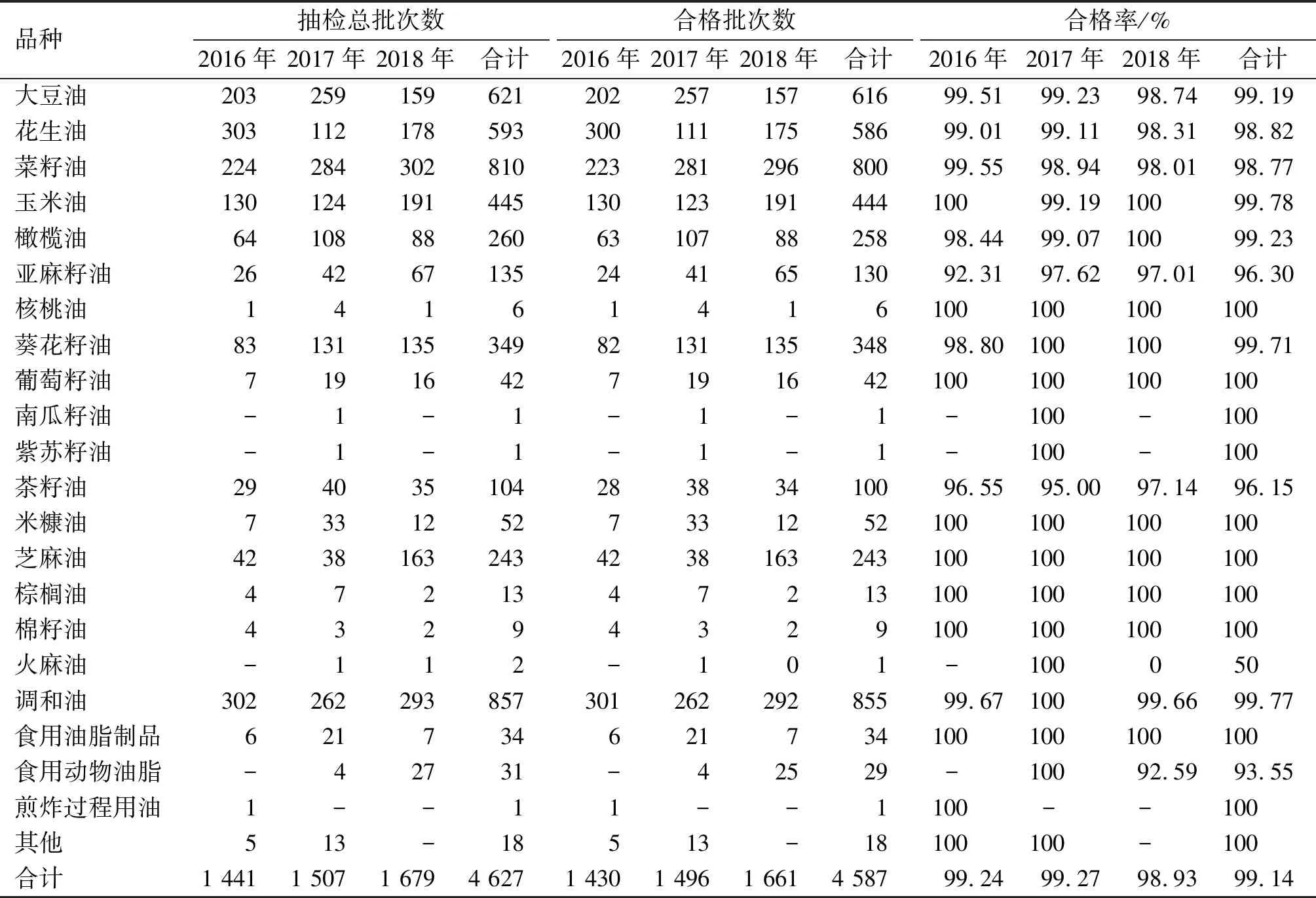

2016—2018年国家累计公布食用油、油脂及其制品相关的食品安全监督抽检公告57期,共计抽检4 627批次,其中合格的样品为4 587批次,合格率为99.14%,远高于国家食品总体合格率97.6%[13];不合格的样品为40批次,不合格率为0.86%。经χ2检验,3个年度间的合格率差异无统计学意义(χ2=1.33,P=0.51)。详见表1。

表1 2016—2018年全国食用油、油脂及其制品抽检结果

2.1.1 按品种统计分析(见表2)

由表2可见:核桃油、葡萄籽油、米糠油、芝麻油、棕榈油、棉籽油、食用油脂制品连续3年抽检合格率均为100%;南瓜籽油、紫苏籽油、煎炸过程用油分别在2017、2017、2016年各抽检1批次,结果均为合格;火麻油在2017、2018年共抽检2批次,1批次不合格;食用动物油脂、茶籽油、亚麻籽油、菜籽油、花生油合格率低于整体合格率。

表2 食用油、油脂及其制品不同品种统计分析结果

2.1.2 按产地统计分析(见表3)

由表3可见:国内抽检量较多的产地为山东、江苏、广东、湖北、河北,合格率均高于整体合格率;湖南、上海、重庆、四川、陕西、天津、吉林、宁夏连续3年均无不合格检出;海南、甘肃、青海、辽宁、江西不合格率较高,但海南、甘肃、青海、辽宁抽检量较小,样品均匀性对结果影响较大;江西连续3年均有不合格检出,且合格率均低于整体水平;国内样品合格率为99.07%,抽检的进口(国外)样品合格率为100%,经χ2检验,两者差异无统计学意义(χ2=3.09,P=0.07)。

表3 食用油、油脂及其制品不同产地统计分析结果

2.1.3 不合格项目分析

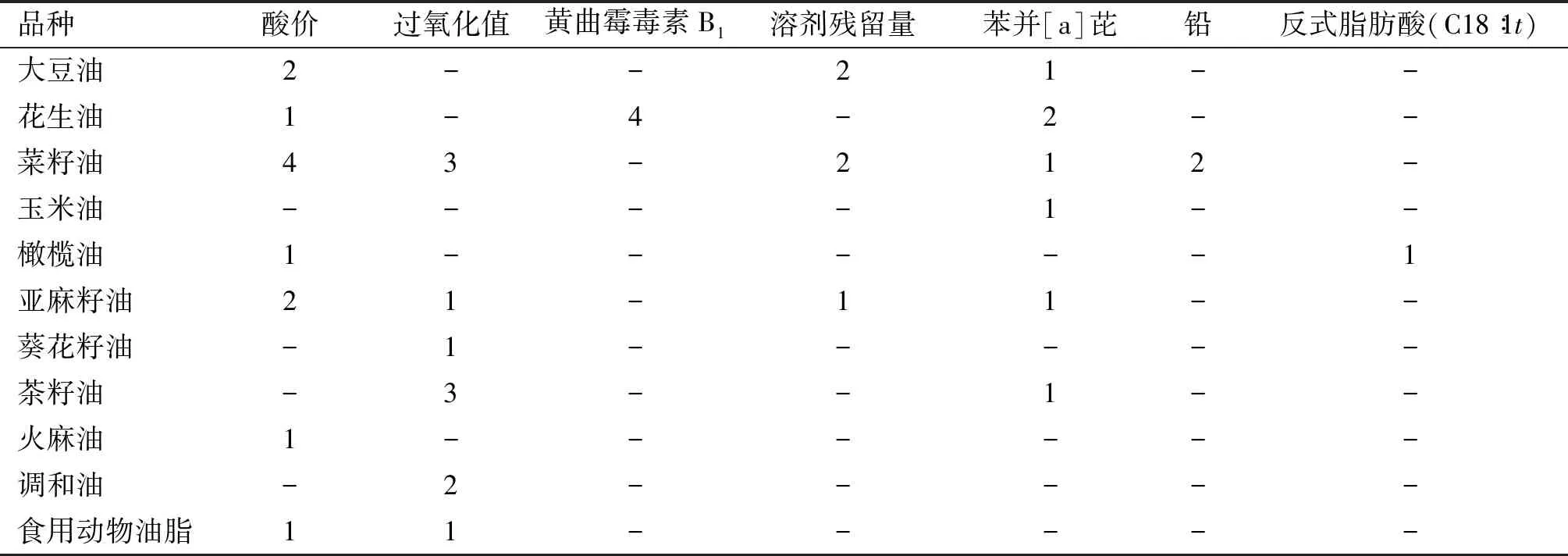

不合格项目占比见图1。由图1可见,在抽检不合格的40批次中,共检出不合格项目42项次,涉及项目有酸价、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、黄曲霉毒素B1、铅、反式脂肪酸(C18∶1t),其中问题较为突出的项目有酸价、过氧化值、溶剂残留量,均属于质量指标,合计占比66.66%。

图1 不合格项目占比

不合格项目在不同品种中的分布情况见表4。从表4可见:检出不合格项目数量最多的产品品种是菜籽油,共涉及5个项目参数;其次是亚麻籽油和大豆油,分别涉及4个和3个项目参数;黄曲霉毒素B1污染均出现在花生油中;酸价、过氧化值、苯并[a]芘涉及的产品品种较多,分别是7个、6个、6个;食用动物油脂中不合格项目仅有酸价、过氧化值。

表4 不合格项目在不同品种中的分布情况

2.2 食品安全风险及原因分析

2.2.1 酸价、过氧化值超标

酸价、过氧化值在一定程度上代表了油脂的酸败程度,通过检测酸价、过氧化值可以判断其新鲜程度。油脂酸败产生的醛、酮类化合物会破坏脂溶性维生素,严重时会导致肠胃不适、腹泻等症状[14],长期摄入会对健康有一定影响。一般情况下,消费者可以辨别出油脂酸败特有的哈喇等异味。造成酸价、过氧化值不合格的主要原因有:食品生产者原料采购上把关不严,原料中的脂肪已经氧化酸败,或者原料储存不当[15];油脂加工工艺不达标,如植物油精炼不到位也会造成产品不合格;产品储存时间过长或储藏环境条件控制不当,特别是在环境温湿度较高、未避光保存时,酸价和过氧化值增加明显[16-17]。

2.2.2 苯并[a]芘超标

苯并[a]芘是多环芳烃类化合物中的一种,是世界公认的三大致癌物(亚硝胺、黄曲霉毒素和苯并[a]芘)之一。大量流行病学研究表明,苯并[a]芘可诱发肺癌、肝癌、白血病和乳腺癌等多种癌症的发生[18]。苯并[a]芘具有较强的亲脂特性,可通过加工、运输、储存等多种途径进入油脂食品中。苯并[a]芘超标主要原因可能有:生产加工过程温度控制不当、加工时间不合理、油脂精炼关键控制参数不当、加工设备性能不满足所致;油料作物在生长期可能吸附大气、水源、土壤中的苯并芘;油料采收后晾晒于沥青马路上被污染或者原料储存不当[19]。

2.2.3 溶剂残留量超标

溶剂残留量中的溶剂是指浸出工艺生产植物油所用的有机溶剂(六号溶剂)。食用油中溶剂残留量过高,长期大量摄入可能会对人体的神经系统和造血系统产生影响。溶剂残留量超标的原因可能是生产加工过程中使用浸提溶剂后,没有在后续工艺中采取有效措施去除溶剂,或者生产企业将此类产品违规标称为压榨。

2.2.4 黄曲霉毒素B1超标

黄曲霉毒素主要由黄曲霉菌和寄生曲霉菌代谢产生,具有致畸、致癌、致突变的“三致”毒性。其中黄曲霉毒素B1的毒性最强、在人体和动物体内最为常见,被国际癌症研究机构列为Ⅰ类致癌物。多项研究表明,黄曲霉毒素与肝癌高发病率密切相关[20-23]。黄曲霉毒素B1超标均出现在花生油中,造成黄曲霉毒素B1不合格的主要原因有:花生原料在种植、采收、运输及储存过程中受到黄曲霉等霉菌污染;企业在生产时没有对进入制油工序之前的花生仁原料进行严格色选,未高效精准脱除发霉变色的花生仁籽粒[24];企业没有采用精炼工艺或工艺控制不当,花生仁原料中黄曲霉毒素在制油过程向毛油中迁移[25]。

2.2.5 铅超标

铅是一种能够在生物体内蓄积且排除缓慢的重金属污染物,进入人体后,少部分会随着身体代谢排出体外,大部分会在体内沉积,危害人体健康。人体若长期大量摄入铅含量超标的食品,铅会蓄积在体内,可能影响神经系统、智力发育等[26]。食用油、油脂及其制品中铅含量超标可能是生产企业对原料把关不严,使用了铅含量超标的原料,或存在污染物从生产设备迁移入食品的可能。

2.2.6 反式脂肪酸(C18∶1t)不合格

反式脂肪酸是一类含有反式构型双键的不饱和脂肪酸的总称,反式脂肪酸(C18∶1t)是其中一种。反式脂肪酸能升高低密度脂蛋白胆固醇,降低高密度脂蛋白胆固醇,增加血液黏度,诱发动脉硬化、冠心病和心血管疾病等多种疾病。反式脂肪酸还可以引起代谢紊乱,包括对血脂水平的不良影响、引起系统炎症和诱发内皮功能紊乱[27]。一般油脂在脱色、脱臭、氢化等精炼过程和煎炸过程中遇到光、热和催化剂,经过高温及长时间加热可能产生反式脂肪酸。

3 结论与对策

2016—2018年我国食用油、油脂及其制品合格率为99.14%,说明我国食用油、油脂及其制品安全形势总体良好。但仍存在以下问题:①质量指标不合格问题突出,占总体不合格样品66.66%,不合格项目有酸价、过氧化值、溶剂残留量;②花生油中黄曲霉毒素B1污染的风险较高;③江西连续3年均有不合格检出,且合格率均低于整体水平;④菜籽油、亚麻籽油容易出现不合格的项目较多,需要从各个环节加以控制;⑤酸价、过氧化值、苯并[a]芘涉及的产品品种较多, 各个品种的生产厂家需要关注以上指标。

食品安全重在源头控制,食用油、油脂及其制品生产企业应从加强生产过程控制及质量管理技术提升着手,一是控制原料验收、精炼工艺和产品储藏条件,严格控制加工过程的加热温度、时间,避免光照和高温加速油脂氧化降解;二是使用符合国家标准的浸提溶剂,加强溶剂浸提工艺控制,尽可能去除彻底,同时建议浸提工艺生产企业应具有溶剂残留量项目的出厂检验能力;三是加强对污染粮油消减技术的研究,通过物理吸附法、高温加热法、紫外线照射法等降解黄曲霉毒素。

加强监管力度也是强有力的食品安全保障。建议增加对出现不合格产品的生产企业持续追踪、监督抽检;对连续3年整体不合格率较低的省份如江西、辽宁、甘肃等地,当地市场监督管理部门需要引起重视,制定专项监督抽检计划和日常监督计划,加大对食用油、油脂及其制品的监督抽检和日常监督检查力度。

食品安全共管、共治、共享的良好氛围需要消费者共同构建。建议通过开展科普讲座、设置宣传展台、开展食品安全进社区等多种形式,增强消费者的安全消费意识及能力。同时利用传统媒体及微信公众号、抖音等自媒体普及食品安全科普知识及食品安全抽检结果,使消费者能够了解食用油、油脂及其制品安全现状并买到放心、营养的产品。