“承”与“弃”——“陶隐士”形象海外“译变”轨迹研究

2020-09-15谢紫薇宫玉波卢明玉

谢紫薇,宫玉波,卢明玉

(1.北京中医药大学东方学院,河北 廊坊 065000; 2.北京交通大学 语言与传播学院,北京 100044)

陶渊明(公元365~427年)是我国与李、杜齐名的诗人、文学家,也是中国最早被英语世界译介的诗人之一。他的影响力突破了时间与地域的限制,他的思想感染着无数的读者。直至今日,在中外学者的解读下,陶诗依然焕发着生命力。陶渊明的艺术魅力在于他质朴却深邃的语言,在于他文字中透析出的哲思,更在于他诗歌中塑造的隐士形象。正因如此,中外读者对陶诗进行解读的过程也是“陶隐士”这一艺术形象不断丰富的过程。在中西方诗学传统与意识形态的差异下,“陶隐士”的艺术形象在中外交流的过程中发生了变化。聚焦这一点,本文探讨该艺术形象随陶诗英译产生的变化并尝试探索导致这一变化的原因。希望此研究可以作为中国古典诗歌与世界文化交流传播过程中的一次尝试。

一、“中学西渐”中的陶渊明

陶诗译介在英语世界中已经持续了120多年,其诗歌在英语世界读者心目中的地位甚至超越了屈原、李白与杜甫,影响深远。陶诗在西方世界的译介已经渐趋成熟,译介模式也日渐多元化,从汉学家或译入语母语译者独译逐渐发展到译入语母语译者与汉学家合译,且从个别诗歌的零散译介到陶诗全集译介,其既有针对大众的一般译介,也有面向学者的学术译介,可谓异彩纷呈。海外译者的不断努力致使陶诗的魅力跨越山海逐渐被异国的读者所接受。此外,自20世纪90年代起,美国陆续出版了几部陶诗研究专著,更见陶诗在英语世界读者中接受程度之高。

(一)海外陶诗英译概述

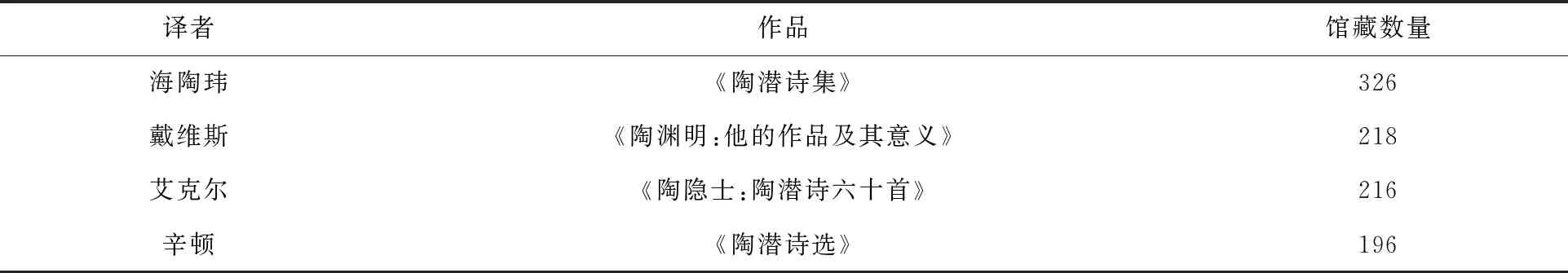

陶诗译介最早可以追溯到1898年出版的由翟理思(Herbert A.Giles,1845—1935)翻译的《古今诗选》(ChinesePoetryinEnglishVerse)[1]3,自此陶诗正式进入了西方世界。此后的100年来有将近9部作品整部或者零散译介陶渊明的诗歌,统计结果如表1所示:

可以发现,英语国家对陶渊明诗歌的接受过程大体可以分成三个阶段:第一阶段,英语国家对于陶渊明诗歌的译介随时间的变化由浅尝辄止到渐成规模,由碎片化的零散翻译逐渐变成全集译介。陶诗英译本数量上的增加一定程度上反映出陶诗在英语国家译介的成功;第二阶段,陶诗在英语世界读者中接受程度的不断提升导致了英语世界读者对陶渊明全面译介需求的增加,而这种现象促进了陶诗研究的发展。研究内容从单纯的语言层面逐渐扩展到作者研究、创作背景与创作意图研究,目的是缩小译者和诗人的心理距离,从而提高译文质量[2]22;第三阶段,陶诗译介的不断深入引导西方社会逐渐搭建起陶渊明诗歌中的艺术形象,同时对于陶渊明的研究也逐渐从研究其诗歌的语言、意象等内容演变到研究其诗歌的主题与挖掘诗文中的哲学思考。

(二)国内陶诗英译概述

相对于西方社会的陶诗译介,国内对于陶诗的译介起步较晚,最早的译本为方重先生于1984年在上海外语教育出版社出版的《陶渊明诗文选译》,此后谭时霖先生出版了《陶渊明诗文英译》,最近出版的陶诗英译集是2000年由汪榕培先生翻译的《英译陶诗》。以上三部是国内陶诗比较主流的译作,除此之外还有一些翻译家对陶诗进行了零散译介,譬如杨宪益、戴乃迭夫妇,以及许渊冲先生。

国内对陶诗英译关注度的逐渐提升,在某种程度上丰富了陶诗研究的维度。就研究领域而言,对于陶诗的研究不仅局限在中国文学领域,比较文学领域对于陶诗的研究热情也异常得高涨,有许多学者将陶诗与相同时代或者相同主题的外文诗歌进行对比研究,收获颇丰。同时,针对陶诗的译者研究、译文对比研究以及相关跨学科研究都取得了一定的进展。就研究内容而言,陶诗也为翻译学领域研究提供了新的语料,许多学者撰写论文分析陶诗英译的策略,陶诗海外译介的成功使得针对陶诗进行的译介模式研究也具有相当的理论与实践意义。

综上分析,可以发现陶诗在英语国家与本土的译介发展存在不平衡的现象。在英语世界,陶诗译介起步早,作品多;国内译介虽起步较晚,但发展迅速。国内外译者的不懈努力使得陶诗的译介模式日趋成熟,这也为相关研究的发展提供了丰沛的例证;同时对于陶诗译介的研究又可以进一步指导陶诗翻译实践,形成一个良性的循环。

二、“陶隐士”形象的“承”与“弃”

戴维斯曾经评价陶渊明:“作为一个诗人,陶渊明的一个重要特色是创造了一个自我形象。正是他在这方面的成就使他成为一位大诗人,并为后人所敬仰。”[1]53陶渊明的“隐士”形象无疑是中国文学史上最为成功的艺术形象之一。但通过对比阅读与研究,笔者发现这一艺术形象在中西方读者的印象中并非完全一致,其在译介过程中已经发生了变化。下面笔者将对“陶隐士”这一艺术形象在中西方交流过程中的译变进行分析。

此处,笔者采用了数据分析的方法确定研究对象。为了了解陶渊明的诗歌译本在英语世界的接受状况,笔者受到胡玲在《海外陶渊明诗文英译研究》中所使用的研究方法的启发,采用WorldCat将陶诗的不同译本输入以获得每部译著的馆藏情况,统计结果如表2所示:

表2 陶诗译本海外馆藏情况

由统计结果(截止到2020年1月7日)可知,海陶玮、戴维斯、艾克尔和辛顿为译集馆藏数量最多的四位译者。我们将通过研究这四位译者笔下的“陶隐士”形象粗略地构建出英语世界读者对该艺术形象的理解。

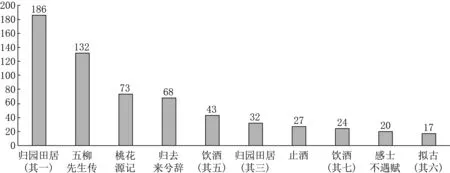

笔者已经从馆藏数量上将现存的陶诗英译本进行了初步的筛选。馆藏数量某种程度上可以代表作品的流行程度,因此,这些作品对于探究“陶隐士”在英语国家传播过程中的译变具有一定的参考价值。此外,笔者在筛选文本的时候,通过建立数据库进行数据分析,筛选出相关研究引用度最高的几篇诗文作为研究文本。文献检索选取三个国内主流期刊检索平台CNKI(中国知网数据检索平台)、维普数据库和万方数据库。为保证研究对象全面覆盖,采用主题检索的方式,在搜索框内输入“陶渊明/隐士/陶渊明诗歌/陶渊明诗歌翻译/陶渊明隐士/陶渊明艺术形象”为检索项,词频关系为“或”,随即在已得的检索结果的基础上进一步以“陶渊明/隐士”为关键词进行二次分类检索,词频关系为“和”,共检索出307篇论文。针对此307篇论文进行分析,运用Excel的排序、筛选等功能,对相似的关键词进行归纳整理,同时辅助以人工筛选,去掉了69篇与本研究相关度较低的论文,最终选定238篇有效文献作为研究对象。将238篇文献导入NoteExpress进行全文下载创建一个简单的文献数据库,并对该数据库的内容进行词频统计与引用文献统计,筛选结果如图1:

图1 陶渊明“隐士”艺术形象研究引用诗文统计

笔者将两个数据进行合并,即通过分析馆藏最多的四个译本中引用率最高的诗句,可以得出一个相对科学的有关“陶隐士”形象译变的结论。

(一)“陶隐士”形象的译变

安德烈·勒菲弗尔认为,翻译即是改写并且是最引人注目的一种改写,因为“翻译能够为作者和作品在源文化外的地方展现形象”[3]。基于此种观点,在某一特定语言文化圈内的文学形象译介到另一个语言文化圈的过程中势必会发生变化。因此,对于此种变化的研究有助于了解译入语国家读者的接受情况,从而达到提升译介效果的目的。陶渊明的隐士形象是中国古典诗歌中的一个经典形象,在英语国家译者对其作品的译介过程中,这一形象与传统陶学中的“隐士”形象在某种程度上发生了译变。下文中,笔者选取的译本均由不同背景和不同类型的译者完成,每个译本都有鲜明的特色。笔者将以译文、译集序言以及译者注解为研究文本进行分析。

1.何以“止酒”

“酒”是陶诗中的一个意象,陶诗中无一篇无酒[4]114。陶渊明更是以酒为题材写出了非常多为后人称叹的作品,其中最著名的就是《饮酒》组诗、《止酒》与《述酒》。同时“酒”也成为了塑造陶渊明艺术形象的一个重要意象,许多学者都曾对其做过解读。袁行霈曾评价陶渊明:“他对宇宙、人生和历史的思考都是靠着酒的兴奋与麻醉这种双重刺激而得到的。”[4]113,可见在大多数中国评论家眼中,陶渊明的酒就是他进行文学创造所不可或缺的因素,醉看世事也是其高洁性情的集中体现。但艾克尔对于“酒”的解读却独树一帜,甚至饱受争议。

艾克尔对于陶渊明诗歌的翻译观深受中国古老诗学思想“诗言志”的影响,这使其专注于对诗歌本身的解读,他企图通过陶渊明的诗歌还原出一个“隐士”的艺术形象。从艾克尔所译的一些陶诗及其为诗歌做的注解中,可以一点一点地还原一个艾克尔艺术世界中的“陶隐士”。通过对比《止酒》两个译本,可以窥探到艾克尔眼中“陶隐士”形象的与众不同:

陶渊明《止酒》:平生不止酒,止酒情无喜。暮止不安寝,晨止不能起。[5]201

艾克尔译:Since then from day to day/ I have never stopped wine./For if I stopped it/ My feelings knew no pleasure./Stopping at evening/ I could not get to sleep,/Stopping at dawn/ I could not even rise.[6]70

辛顿:I’d drunk nonstop my whole life through,/knowing it all felt wrong when I stopped./ I tried stopping at dusk,but couldn’t sleep,/and stopping at dawn,I couldn’t get up.[7]61

该诗句是《止酒》中最为传神之处。张自烈直言“无往不止,所不止者独酒尔”[5]202,以表示陶潜对酒的钟爱。中国学者普遍将陶潜爱酒解读成对于官场的失望,所以借酒浇愁,用酒精麻痹自己。胡仔评价《止酒》这首诗歌为:“渊明之用意非独止酒。”[5]202然而,我们反观艾克尔对于该句诗的译文,可以发现艾克尔将“平生”翻译成“Since then from day to day”即“自那以后”,很多学者将其定义为艾克尔在翻译上的失误。但笔者认为,此处的处理符合艾克尔对于“陶隐士”这一艺术形象的理解。艾克尔在翻译《止酒》的时候认为酗酒正是陶潜仕途失败归隐田园的原因[1]17。他认为此处正是集中体现了陶渊明的饮酒已经到了“不能被意志和理性所控制”的程度[6]34。因此在翻译过程中,艾克尔采用了许多程度副词去表达戒酒而不能的焦灼情绪,譬如“never”“even”。而被历代中国评论者所称道的二十个“止”字也被艾克尔直接对应成“stop”。对于中国学者而言,诗文中的二十个“止”字散布于诗歌的每一句之中,虽用同一个“止”字,但字字皆有深意,层层递进,无论是针砭时弊还是表达一种醉意山水的心境,总之都是“醉翁之意不在酒”。反观艾克尔的翻译,采用相同的动词“stop”,一方面是为了突出“止”而不能,起到一种强调的作用;另一方面频繁地出现“stop”也能让读者体会到陶渊明戒酒时焦虑的情绪。对比大卫·辛顿的译本,艾克尔的译本明显要更加富有情感。

与艾克尔不同,海陶玮对于陶潜的“酒”有着截然不同的看法。他的翻译基本上沿袭了历代中国评论者对于陶渊明艺术形象的主流看法。在其翻译《饮酒》诗的注释中写道:“醉酒之人,就仿佛婴孩,无所顾忌,可以完全放松心神,放弃对周围环境的抵抗,此种状态恰似陶渊明。”[8]134海陶玮对于《饮酒》(其七)的翻译就体现出其对于“酒”的理解。

《饮酒》(其七):秋菊有佳色,裛露掇其英。泛此忘忧物,远我遗世情。[5]175

海陶玮译:The fall chrysanthemums have lovely colors/I pluck the petals that are wet with dew./ And float them in this Care Dispelling Thing/ To strength my resolve to leave the world.[8]90

海陶玮在翻译这句诗的时候,尽可能地从形式到内容上都保留了原文的韵味。整个翻译在用词上面给人以轻松愉快之感。“佳”字被译成“lovely”,这一处对应不但实现了语义上的对等,更是体现出海陶玮对于陶诗中“酒”这个意象的情感倾向。第二句中的“忘忧物”被译者直译成“Care Dispelling Thing”并加以注释,一方面最大限度保留了原诗中在此处用典的精髓,另一方面“Care Dispelling”也与前文的“lovely”在情感上形成了呼应。该诗的前四句,为整首诗营造了一种悠闲雅致的情境,诗人将沾了晨露的菊花浮于酒杯之上,此情此景令其忘却烦忧,静静地享受与自然的和谐共处。因此在海陶玮看来,饮酒帮助诗人达到了艺术创作的精神境界,酒是摆脱烦恼、孑然一身的精神慰藉。在对“酒”这一意象的解读方面,海陶玮的观点同中国主流评介基本一致,这大概与海陶玮汉学家的身份相关。

2.何以“修禅”

对于陶诗的思想研究,一直都是学界争论不休的问题。但有一点是比较统一的,那就是陶渊明受到儒、道、佛的影响,但究竟谁占主导,迄今为止也没有明确定论。有的学者认为陶渊明深受儒家学说的影响,其诗文用典许多都是出自儒家经典;有学者认为陶渊明属于老庄思想,其诗歌中所倡导的避世归耕、回归自然与道家天人合一的思想相契合;还有学者认为陶渊明受佛教哲学的影响,因南北朝时期佛教盛行,且有学者考证陶渊明归隐的住地正是佛教圣地;还有学者认为陶渊明是受儒、道、佛三家影响的杂家,总之众说纷纭,难有定论[9]。在西方世界,各个译者对于陶渊明思想的解读也是各成一派,但也大体如是。艾克尔认为“陶潜的世界观完全来自中国本土,并且以儒家思想为主导”[6]36。海陶玮则对陶诗进行了大量的考证研究,研究其诗歌中的意象与互文性,得出了一个结论,即陶潜诗歌创作受到儒家与道家思想的共同影响,并在其对于《形影神》的解读中做出了具体的阐释。而此处值得一提的是大卫·辛顿对于陶诗思想的研究,他提出了陶诗与禅宗的关系。虽然禅宗盛行是在六朝之后,但辛顿认为陶潜的思想与佛教的禅宗极端契合,并称陶渊明为“禅宗中第一位不入沙门的弟子”[2]52。辛顿在分析陶诗的时候提出了一个重要概念——闲(idleness)。在《陶潜诗选》中,辛顿共翻译了35首陶潜的诗歌(包括组诗),其中有12处都使用了idleness。以《归园田居》(其一)为例:

《归园田居》(其一):方宅十余亩,草屋八九间。榆柳荫后檐,桃李罗堂前。暧暧远人村,依依墟里烟;狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。[5]47

辛顿译:home again.I’ve got nearly two acres here,/and four or five rooms in my thatch hut./Elms and willows shade the eaves out back,/and in front,peach and plum spread wide./Distant-village people lost in distant,/ haze,kitchen smoke hangs above wide-open/country.Here,dogs bark deep in back roads,/ and roosters crow from mulberry treetops.[7]18

陶潜通过《归园田居》(其一)中的四句景色描写,勾勒出了现实中的桃花源。对于此处的景物描写,辛顿采用了自由诗的形式进行翻译。译文看似模仿汉诗的形式,其实深入分析每句话,不难发现,译文常常从一个连续的诗句跨越到下一行诗句,例如“home again”“country”和“and”都是一些跨越到下一诗行的诗句;同时,句子为了语义和语法完整,采用了许多连词与标点,使得诗行中出现许多语义停顿,致使译文难以传达出原诗的韵律,但这种散文般自由的译文风格读起来给人轻松自然之感,准确地传递了原诗的内容、主题和神韵。辛顿用西方现代诗的方式让读者从译文的语言中就可以感受到一派闲情雅致的田园风光。

《归园田居》(其一):户庭无尘杂,虚室有余闲。久在樊笼里,复得返自然。[5]47

辛顿译:No confusion within the gate,no dust,/ my empty home harbors idleness to spare./Back again: after so long in that trap,/ I’ve returned to all that comes of itself.[7]18

《归园田居》(其一)是学者们谈论陶渊明隐逸精神时引用率较高的一首诗,前面四行诗句体现出陶渊明在辞官之后归隐田园的情境,最后一句画龙点睛,使得前方所有的景色描写霎那间具有了非同寻常的意义。这种质朴无华的乡野生活为何被陶潜述说得这般恬淡美好?正是因为久在官场的“樊笼”之中,对自然心向往之,所以归耕农田之后才能感受到田园生活的美妙。辛顿在此处的翻译传达了他对塑造陶渊明“隐士”这一艺术形象的理解。在通常的解读中“户庭无尘杂,虚室有余闲”是作者将“户庭”与“虚室”比拟自己的内心,用来表达摆脱官场回归田园后诗人恬淡的心境,恰如庄子所言“瞻彼阕者,虚室生白”[10]。辛顿在翻译该句诗的时候采用半虚拟半现实的描述,“户庭”与“虚室”都被辛顿直接对应成英文中的“the gate”与“my empty home”,而“陈杂”与“余闲”却并未对应成“dust”与“the sufficient leisure”,而是采用了意译的手法,将“陈杂”译成“confusion”,表现出作者归耕田园时内心的怡然;同样“余闲”对应成“idleness”。陶潜此处用“闲”类似一个双关语,一方面表示“虚室”开阔,另一方面“虚室”又指陶潜的内心世界,那么“闲”此时就是一种恬静悠闲的心态。辛顿将“余闲”与“idleness”相对应,虽然损失了一些原诗的韵味,但也使得原诗更容易理解。此外,辛顿在处理“复得返自然”一句的译文时充分体现了其对于“陶隐士”这一艺术形象的理解。中外许多评论家都曾对陶潜这句诗有过评论,其中大部分将其归结为“回归田园”,甚至有译者将《归园田居》直接译成“Return to Nature”[10],但辛顿在翻译该句诗的时候,并未用到诸如“nature”“countryside”等一些表达自然与田园的词汇,而是直接使用了“I’ve returned to all that comes of itself”。辛顿对于陶潜“回归自然”的主题有着更深层次的理解,他认为陶潜的“回归自然”实际上是“回归自我”。陶潜的“闲”才是他创作的原动力,这就是他的思想与佛教禅宗的契合之处,“隐士”的选择根本是为了能够达到一种精神上的“闲”。

3.何以还原“陶隐士”

A.R·戴维斯和海陶玮一直致力于还原陶渊明在诗歌中的艺术形象。戴维斯曾言“个人抒情诗是对个人情感的描述,陶渊明就是这一传统的伟大实践者,他深受读者的喜爱是因为他作品中表现出了一种个性,但是许多中国人似乎不愿在这一点上来欣赏陶渊明的成就,而是要从他的作品中发现其他的目的与价值”[11]15。此处戴维斯已经对自己的研究对象进行了定性,那就是研究陶渊明诗歌中所塑造的艺术形象,而并非真实世界中的陶渊明。由于历史上陶渊明的传记非常少,仅有的几篇多出现在《隐逸传》之中,因此大众对于陶渊明形象的把握主要通过他的诗歌作品。假若用从诗歌作品中得出的关于陶渊明生平的推断来分析他的诗歌,就会容易陷入逻辑上的循环论证,中西方诗学的差异在此处得以体现。传统的东方诗学“诗言志”在此时并没有影响到诸如戴维斯这样的译者,相反,他更渴望还原一个真实的文学世界中的“陶隐士”,而这一点可以从戴维斯对于陶渊明《饮酒》(其五)的翻译中得到证实:

原诗:结庐在人境,而无车马喧。问君何能尔,心远地自偏。采菊东篱下,悠然见南山。[5]153

戴维斯译:I have built my hut within men’s borders,/But there is no noise of carriage or horses./ If you ask how this is possible: /When the heart is remote,the place becomes like it./ As I pluck chrysanthemums beneath the eastern fence,/I distant see the southern mountains.[11]96

《饮酒》(其五)是陶渊明广为流传的作品之一,尤其以“采菊东篱下,悠然见南山”一句最为出名,该句被认为集中体现了陶渊明归隐时恬淡的心境。然而,该首诗在翻译的过程中有一个难点,那就是对句子主语的处理。从戴维斯译本中我们可以发现,对比原文译文中增加了主语“I”。从语法层面上而言,增译“I”可以使得英译诗句更符合英文文法,有助于目标语读者了解诗句的含义;另一方面,译者也想通过增加主语人称“I”进一步丰富陶渊明的艺术形象。但笔者认为,此处是戴维斯忽略了对原文解释的多种可能性,又或者是译者根据自身的理解挑选了一种可能性阐释给读者。因为在原文缺失主语的前提下,句子的主语可以是任何人,不一定就是诗人[12]。譬如诗句“问君何能尔,心远地自偏”这句话的主语可以是陶渊明,也可以是另外一个人。而译者则采取与读者互动的方式对这句话进行了处理,并且将“君”这个中文中的泛指人称代词对应成了英文中的“You”,使得该句话变成了诗人的独白,直观地表达了诗人的想法。这种译法虽然对于原文而言是一种损失,但是从某种意义上来说,更加有助于读者去理解陶诗的寓意。反观中国的译者,譬如方重就采用了更加忠实于原文的形式,在可能的情况下尽量省去主语,以追求与原文形式上最大限度的切合。在戴维斯的眼中,陶渊明是一个汲汲于在读者面前完善自我形象的艺术家,这又与中国历代对陶渊明的认识截然不同[1]53。

(二)“陶隐士”形象的传承

无论在东方或者西方,对于大多数读者而言,陶渊明都以一个“隐士”的形象出现在文学作品之中。艾克尔更是直接将其译本命名为《陶隐士:陶潜诗六十首》,足见其“隐士”形象的深入人心。虽然,上文中笔者已经谈及西方世界在陶诗译介过程中“陶隐士”的形象在不同译者的笔下出现了一定程度的译变,但是我们透过作品仍然能够发现,在针对陶渊明艺术形象的塑造上中西方仍然存在许多的共同之处。英语国家前期对于陶诗的译介以及近期大卫·辛顿对于陶诗的译介都不够全面,基本上都是沿袭传统陶学,并在此基础上增加了个人的理解。海陶玮和戴维斯是英语国家最早对陶渊明进行全面译介的两位译者,但汉学家的背景决定了他们虽然在个别之处对于陶渊明的形象进行了探究,并提出了一些颇有见地的观点,但总体来说还是沿袭了中国传统陶学的一些观点,并在此基础上结合译者自身的知识体系和研究方法,对“陶隐士”这一艺术形象提出了一些新的看法。

例如,“出仕”与“归耕”是陶隐士这一艺术形象塑造的两大主题。就其“出仕”的原因,中外学者的观点大体都是政治动荡以及陶渊明的内心意愿。海陶玮直言“陶潜反映了他所处时代的冲突与矛盾,他的诗歌反映了中世纪中国文人墨客所处的两难境地”[8]1。由此可以看出,海陶玮对于陶渊明徘徊于“入仕”与“归耕”持理解与赞赏的态度。这与国内学者的理解如出一辙。袁行霈将陶渊明归隐的方式进行了不同层次的划分:归隐田园,回归自然,离开人世,归于空无[4]110。正是在“出仕为官”与“归耕田园”之间的摇摆不定使得陶潜不断去思考生活,这也是他诗歌的与众不同之处。人们对于陶渊明的评价,首先是将其作为一个“隐士”来对待。这种徘徊不定的生存模式,促成了陶渊明广泛的诗歌主题,他被海陶玮称为“哲学诗人”,并且海陶玮评价其诗歌“具有超越时空的非凡魅力”[8]1。“归隐”与“田园”也成为陶诗最为人称道的两个主题,这些田园诗对于塑造陶渊明“隐士”这一艺术形象起到了至关重要的作用。王宏印在为《巴赫金诗学视野中的陶渊明诗歌英译复调的翻译现实》所做的序言中将陶渊明诗歌的主题分为十个,即归隐、饮酒、生死、田亩、咏史、读经、玄言、人伦、唱和以及乌托[13]。将陶诗主题串联起来进行研究我们不难发现不同时期陶诗所反映出的诗人的心境与感悟。

而这种观点也可以体现在中外译者对于陶诗的翻译方面。这一点我们可以对比中外译者对于《杂诗十二首(其三)》的翻译:

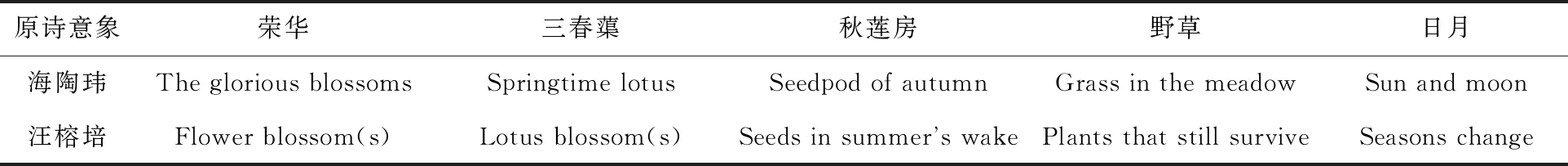

原文:荣华难久居,盛衰不可量。昔为三春蕖,今做秋莲房。严霜结野草,枯悴未遽央。日月还复周,我去不再阳。眷眷往昔时,忆此断人肠。[5]246

海陶玮译:The glorious blossoms are hard to keep,/Decline and growth cannot be foretold./ Yesterday’s springtime lotus flower,/Today has become the seedpod of autumn./ Stiff frost binds the grass in the meadow,/Decay and withering are never done./ Sun and moon will still resolve,/But we leave never to shine again./ With longing I look to time gone by—/Remembering it breaks a man’s heart.[8]88

汪榕培译:As flowers cannot blossom all year around,/So fortune cannot always well abound./ In spring the lotus blossoms on the lake;/In autumn it bears seeds in summer’s wake./ When hoary frost hits plants that still survive,/The wild weeds wither but remain alive./ While seasons change and life prolongs on earth,/I’ll die and never have a second birth./ At the thought of all those good old days,/I’m crushed by sad emotions the scene conveys.[14]

《杂诗十二首》是陶渊明归隐田园偶感之作,诗人归隐数年之后,感慨岁月流逝,回忆壮年入仕之时踌躇满志,可怜壮志未成,禁不住伤春悲秋的深深悲苦。笔者通过对比海陶玮与汪榕培的翻译来分析勾勒陶隐士晚年的形象。整首诗通过意象的罗列与递进描绘出了今昔对比的荣衰景象。通过带领读者在时空穿梭中重温同一个事物在不同时期的不同境遇,暗指诗人自己对于青春不再、时光蹉跎的感慨。通过对比分析,我们可以发现,海陶玮的译文与汪榕培的译文在意象的描述上面用词基本一致。但是通过对比表3可见汪译版对某些意象做了相应的改动,除了符合诗句传递的内容之外更加注重诗歌的韵律。譬如秋莲,汪译版没有直接译成“autumn lotus”,而是贴合实际,译成“seeds in summer’s wake”。“日月还复周,我去不再阳”也没有像海陶玮一样直接处理成“Sun and moon will still resolve,But we leave never to shine again”。此处,汪译版更加注重意义的传递,译成“While seasons change and life prolongs on earth,I’ll die and never have a second birth”,直接将“日月更迭,生命周而复始”的意思通过押韵的诗句表达出来。总体来说,海陶玮的译本更加力求在形式上与意象上都准确地遵照原文,而且也最大限度地保持了风格的一致。

表3 《杂诗十二首(其三)》海陶玮译版与汪译版主要意象翻译对比

当读者跟随陶潜经历了时光穿梭、意象变迁之后,最后两句诗画龙点睛,点明了诗人内心的矛盾。一方面,诗人选择隐居山林,安贫乐道;另一方面,郁郁不得志也使得诗人内心悲苦。诗句的最后一句才是全诗画龙点睛之处,通过对最后一句的翻译,可以体现出译者对于全诗的理解,同时也将晚年的陶隐士这一形象勾勒得更加丰满。海陶玮的译本与汪译本在最后一句的处理上有一些不同。

海陶玮译:With longing I look to time gone by—/Remembering it breaks a man’s heart.

汪榕培译:At the thought of all those good old days,/I’m crushed by sad emotions the scene conveys.

通过对比我们可以发现,两个译本在主题的表达方面是一致的,不同点主要集中在最后一句的处理上。海陶玮在最后一句中引入了一个“他者”— “man”;而汪译版则直译为“I”。但从原文角度分析,我们很难确定“忆此断人肠”中的“人”究竟是诗人自己还是指普罗大众。或许此处正是陶潜为读者埋下的一个伏笔,等待读者在通读全诗之后会有自己的感悟。但这并不影响整首诗歌传递出诗人对“时易事异”的慨叹。

综上分析,“陶隐士”这一艺术形象在译介的过程中发生了译变。我们可以发现,此种译变一定程度上取决于译入语母语国家译者对于所翻译诗歌的理解。两方面原因会导致理解上的不同:一是当时的诗学发展;二是译者自身的知识背景。但这种译变也并非将“陶隐士”改造得面目全非,而是基于对这一艺术形象的普遍认知。而这种译变恰恰反映出中西方译者在不同的诗学传统与知识背景下对于翻译能动的创造。

三、“陶隐士”形象译变之反思

通过研究陶诗中陶渊明“隐士”形象在译介过程中的流变,我们可以发现:从译者角度出发,受到中西方诗学差异以及不同译者所处年代经济文化与教育背景等方面差异的影响,西方译者更注重从文本角度进行解读,并辅助其他背景资料。他们更加倾向于将陶渊明的隐士形象同诗人本人进行分离,从译者所处的年代特征角度出发,挖掘陶渊明隐士形象对于当时读者的意义;从读者角度出发,“陶隐士”的艺术形象通过译者的加工能够更加符合当时的主流诗学与读者对该艺术形象的期待,在某种程度上更加有助于“陶隐士”这一艺术形象的传播。总体而言,通过对陶诗英译不同时期和不同背景的主流译者进行分析,大体可以勾勒出陶渊明在英语国家文化背景下的艺术形象,虽然在陶渊明原有“隐士”形象的基础上或多或少发生了一些译变,但这一形象的译变一方面可以反映出译著出版时译入语国家读者的接受程度;另一方面也能为构建中国古诗词海外译介模式起到一定的借鉴作用。