大学生志愿服务知信行现况及其家庭影响因素的调查分析

2020-09-14左红伟李天舒李咏梅

黄 璨,胡 敏,左红伟,李天舒,李咏梅

(长沙血液中心,长沙 410001)

志愿服务是现代社会文明进步的重要标志,是加强社会主义精神文明建设,培育和践行社会主义核心价值观的重要内容。目前我国大学生志愿服务的研究以社会学、教育学、伦理学等方向的描述性研究、理论探讨为多[1-4],且多集中于研究大学生志愿服务的组织管理、价值作用、德育教育、志愿精神等方面;以问卷调查的方式从家庭因素进行深入探讨的较少,而且问卷调查也存在调查对象局限、调查指标欠严谨,样本量较小等问题[5,6];缺乏样本量成规模的、深度分析家庭因素对大学生志愿行为影响的研究。因此,本研究通过自制问卷调查的方式,全面系统地分析了家庭因素对大学生志愿服务认知、态度及行为的影响,现将结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 对象考虑学校层级、专业类别、所在年级等因素,多阶段分层整群随机抽取湖南省高校大学生部分学生,共发放问卷4000份,回收3756份,回收率为93.9%,其中有效问卷数3530份,有效回收率为88.25%。

1.2 方法以自制问卷《大学生志愿服务状况调查表》为研究工具,通过问卷星形成电子问卷后,以二维码扫码的方式现场填写。调查问卷主要涵盖以下内容:1)研究对象基本信息,包括性别、民族、专业类别、政治面貌等;2)家庭情况,如户籍地、是否为独生子女、父母文化程度、家庭人均年收入等;3)志愿服务的认知,包括对志愿服务活动、志愿服务相关组织协会等了解程度共4个条目,采用Likert3级评分法,从“不了解”到“了解”分别赋值1~3分,总分为4~12分;4)志愿服务的态度,包括对高校开展志愿服务活动、发动周边人参加志愿服务等情况的态度共计4个条目,采用Likert3级评分法,从“不同意”到“同意”分别赋值1~3分,总分为4~12分;5)志愿服务的行为,包括参加志愿服务培训、志愿服务活动等情况,采用Likert3级评分法,从“从未有”到“经常有”分别赋值1~3分,总分为4~12分。

1.3 统计方法利用Excel 2010导出数据并对其进行清理、建库,采用SPSS 20.0统计软件对数据进行统计分析。计量资料以mean±SD描述,采用t检验或单因素方差分析,多因素分析采用多元线性回归分析,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 一般情况3530名研究对象中,城镇户籍1339人(37.93%)、农村户籍的2191人(62.07%);独生子女1236人(35.01%),非独生子女2294人(64.99%);父母文化程度硕士及以上的193人(5.47%)、大专及本科的1166人(33.03%)、中学的1748人(49.52%)、小学及以下的423人(11.98%);家庭人均年收入5万及以上831人(23.54%)、3万~5万973人(27.56%)、1万~3万1009人(28.58%)、1万以下717人(20.31%);父母及家人中有已注册志愿服务者的615人(17.42%),无注册志愿服务者的2915人(82.58%)。

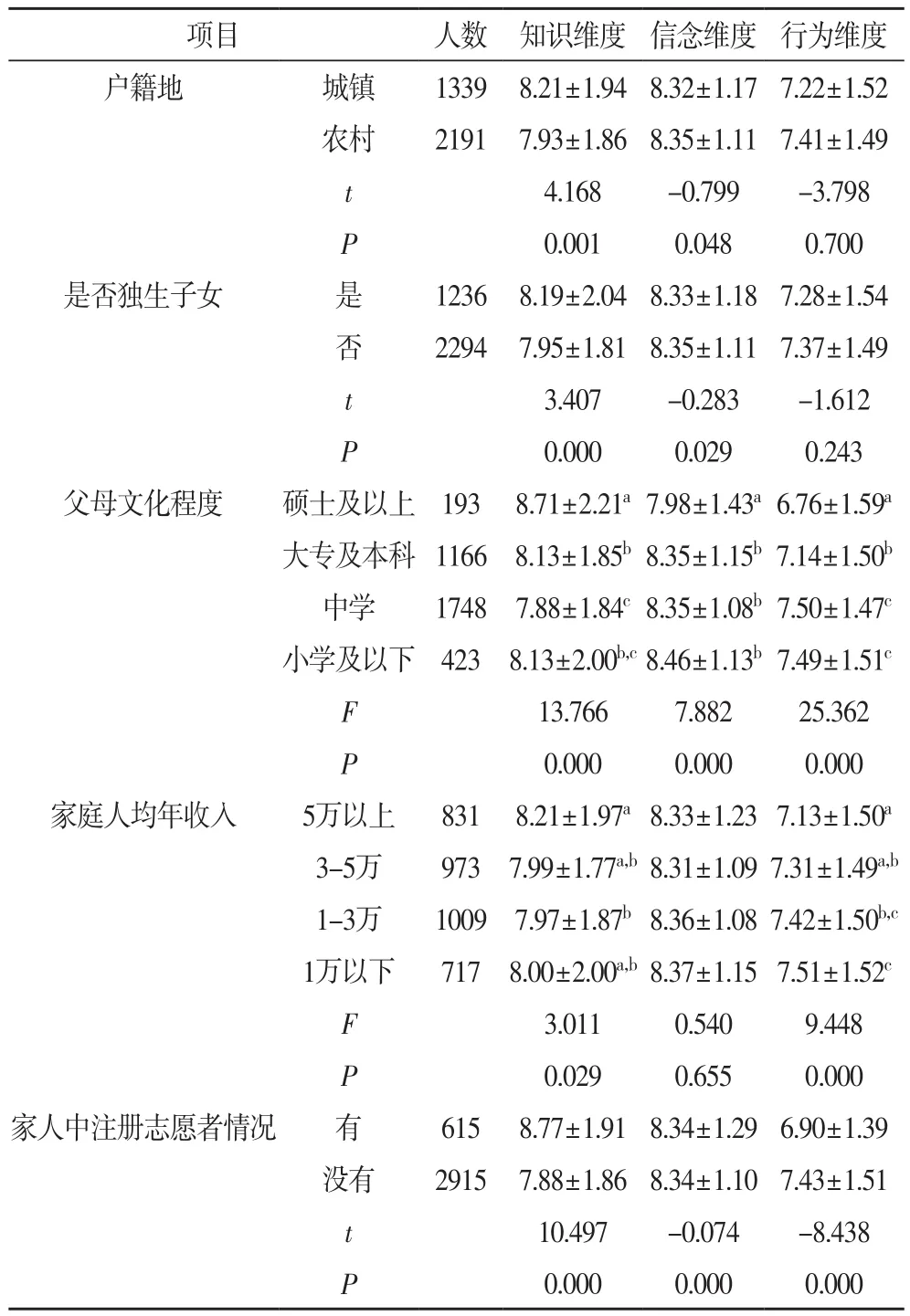

2.2 大学生对志愿服务的知信行得分长沙地区大学生对志愿服务知识、信念、行为各维度得分情况见表1。其中信念维度的平均得分最高为8.34;其次为知识维度,平均得分为8.04;行为维度的得分最低,平均得分为7.34。且以信念维度得分的标准差最小,稳定性最佳。

表1 长沙地区大学生志愿服务知信行各维度得分(n=3530)

2.3 大学生志愿服务知信行家庭相关的单因素分析家庭情况对大学生志愿服务知信行存在影响的因素有户籍地、是否独生子女、父母文化程度、家庭人均年收入、家人中注册志愿者情况(P<0.05),见表2。

知识维度方面,城镇户籍大学生平均得分高于农村户籍大学生;独生子女大学生平均得分高于非独生子女大学生;家人中有注册志愿者大学生平均得分高于家人中无注册志愿者的大学生;家庭人均年收入5万以上的大学生平均得分高于家庭人均年收入1~3万者;父母学历越高的大学生,在知识维度的平均得分越高。

信念维度方面,城镇户籍大学生得分低于农村户籍大学生;独生子女大学生平均得分低于非独生子女大学生;父母为硕士及以上学历的大学生平均得分低于父母为其他学历人群的大学生。

行为维度方面,城镇户籍大学生平均得分低于农村户籍大学生;独生子女大学生平均得分低于非独生子女大学生;家人中有注册志愿者大学生平均得分低于家人中无注册志愿者的大学生;家庭人均年收入5万以上的大学生平均得分低于家庭人均年收入1~3万和1万以下者;父母学历越高的大学生,在行为维度的平均得分越低。

表2 大学生志愿服务知信行单因素分析(分)

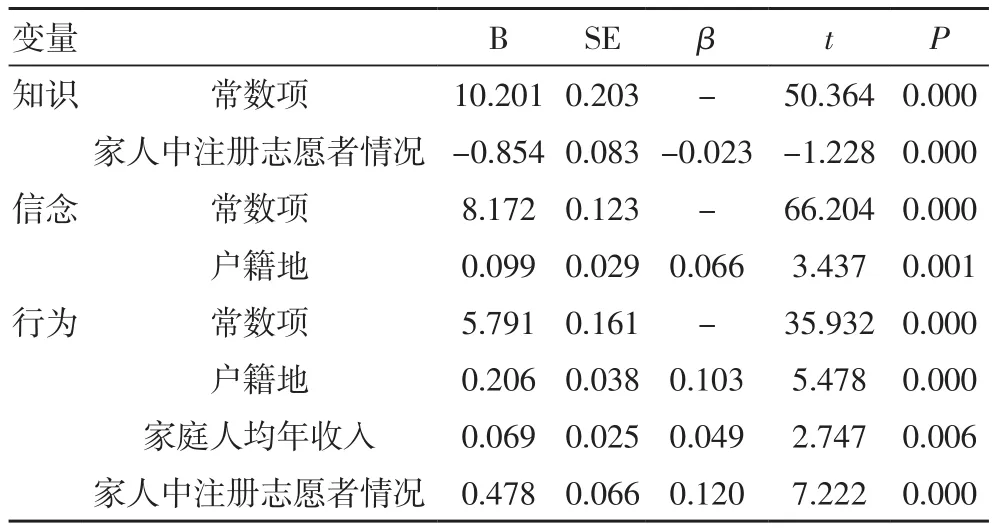

2.4 大学生志愿服务知信行家庭相关的多因素分析分别以知识、信念、行为得分作为因变量,其他相关因素为自变量进行多元线性回归分析。自变量赋值情况如下,户籍地:城镇=1,农村=2;是否独生子女:是=1,不是=2;父母文化程度:硕士及以上=1,大专及本科=2,中学=3,小学及以下=4;家庭人均年收入:5万以上=1,3~5万=2,1~3万=3,1万以下=4;家人中注册志愿者情况:有=1,没有=2.具体多元线性回归分析结果见表3。

表3 大学生志愿服务知信行家庭相关的多元线性回归分析

3 讨论

志愿服务是指志愿者、志愿服务组织和其他组织自愿、无偿向社会或者他人提供的公益服务。在各类志愿服务群体中,大学生志愿服务组织是一支不容忽视的队伍,在培育和践行社会主义核心价值观,促进社会文明进步,培养大学生的社会责任感和奉献精神方面发挥着非常重要的作用。

本研究显示,在志愿服务知识维度上,城镇户籍、独生子女、家人中有注册志愿者大学生的平均得分高于农村户籍、非独生子女、家人中无注册志愿者的大学生;大学生知识维度的平均得分与父母学历呈正相关;家庭人均年收入5万以上的大学生知识维度平均得分高于家庭人均年收入1~3万者。这可能与教育资源的不平衡存在关联。有研究表明:在收入差距拉大、社会分化加剧的背景下,家庭收入较高、父母学历较高、父母为管理干部和专业技术人员、家庭属地在地级及其以上城市、父母职务和职称较高的子女具有明显的高等教育机会优势[7],独生子女家庭的父母对其子女教育的重视则更为普遍[8]。因此,在经济实力强、文化程度高的家庭中大学生对志愿服务的相关知识掌握程度更高。

志愿服务信念和行为维度上,正好表现出与知识维度相左的结果。信念维度方面,城镇户籍、独生子女大学生的平均得分低于农村户籍、非独生子女大学生;父母为硕士及以上学历的大学生信念维度平均得分低于其他学历人群。行为维度方面,城镇户籍、独生子女、家人中有注册志愿者大学生的平均得分低于农村户籍、非独生子女、家人中无注册志愿者的大学生;大学生行为维度的平均得分与父母学历、家庭人均年收入呈负相关。

这与滕少聪等人的研究发现“父母文化程度与学生参与志愿服务呈正相关”存在明显差异[9].而另一项有关医学院校大学生主流价值观影响因素的研究却显示:出生地非城市、农业户籍学生就公益、大爱等人生价值实现的认同好于非农户籍[10]。师梦丽等人的研究显示:居住地为城镇/农村的大学生比城市大学生更有意愿参与志愿服务[11]。考虑到志愿服务经历能够提供更多求职资本及资源、能让人更好地融入社会生活,相比于具有就业优势的大学生,家庭经济实力一般、有就业压力的大学生参与志愿服务的意愿更强烈[12]。父母的教养方式、工作性质均对青少年价值观有显著影响,父母工作性质对父母教养方式有显著影响,而父母学历程度显著影响父母工作性质及教养方式[13]。有研究显示,家庭对参与志愿活动的意愿有正向影响[14]。由于科技经济的发展,社会压力也越来越大,在功利思潮影响下,精英阶层的家庭教育以提高学习成绩、培育一技之长为主[15]。接受过良好教育的大学生受到来自上述家庭的影响,促使其更多考虑自身潜力发展和能力提升,从而将课外实践更多付诸于实习、见习等活动,而非志愿服务。白剑[16]等研究发现影响高学历人才参与志愿服务积极性第一位是“是否发挥专业技能”,且“学业任务大,没有时间”是影响高学历人才参与志愿活动的首因。而出生于城市、家庭条件较好的大学生接触到支援活动的机会更多,这也是导致其对志愿活动兴趣下降的原因之一。

中国大学生志愿活动更多是一种非精英的、大众型活动,不同家庭背景成员都能积极参与其中[17]。因此建议学校应强化志愿精神相关的宣传教育,在保证学习时间和精力的前提下,更多地开展形式多样、针对人群多元化的志愿服务活动;在招募志愿者时可倾向性地降低门槛条件,照顾更多出身农村、家庭经济条件一般、却更有意愿参与活动的大学生群体。