桃源在何许

——仇英《桃村草堂图》及其蕴涵的美学特征

2020-09-12王以亭

□ 王以亭

明中期桃源主题创作迎来了历史新高潮,较以往而言,作品数目显著增加,从业者甚多,广受社会各阶层青睐。与此同时,这片领域也诞生了大批让后世争相追捧、效仿的杰出领军者。从存世作品数量来看,仇英为最突出的代表。姜绍书的《无声诗史》对其记曰:“仇英(1497 ~1552),字实父,号十洲,太仓人。移居吴郡……凡唐宋名笔无不临摹,皆有藁本,其规仿之迹,自能夺真。”①据统计,他一生创作的桃源题材作品达十余幅,占居首位。对此,学界也有一些研究成果,主要有柳雨霏的《仇英〈桃源仙境图〉绘画主题研究》、王浩冉的《仇英〈桃源仙境图〉神仙境界的成因》、张伟的《人间多桃源 笔底觅千里—赵伯驹款〈桃源图〉在明中晚期的影响》、钱龄的《桃源仙踪知何处—仇英〈桃源仙境图〉与吴门绘画的隐逸精神》等。根据以上著述显示,学界研究重点一直是仇英的《桃源仙境图》和赵伯驹的《桃源图》,所涉及的内容有:主题解读、图像分析以及实际影响。可是,针对仇英其他衍生的桃源形制作品及其创作背后的社会与文化流变因素,却少有提及。

本文试图借助社会史方法和图像分析法,对《桃村草堂图》(图1)的创作、流传脉络、画风特色、功能等作不同考察,并兼论其道教背景。期冀此项研究能再现仇英与士人阶层的文化互动,进一步阐释桃源画在当时社会的特殊意涵。

一、仇英与明中期桃源图的盛兴

自东晋陶渊明的《桃花源记》起,桃源意象便在世人心中烙下了深深印记。后经南朝刘义庆《幽明录》中“刘晨和阮肇的天台爱情”,桃源意象又添了几分仙化色彩。历代文艺作品中,对桃源意象的题赞,更是佳句迭出。“诗仙”李白就曾吟赞道:“一往桃花源,千春隔流水。”②至明代,这种桃源题赞之风更为昌盛。既有陈宪章的“何处渡头风浪喧,隔波仙景似桃源”,③又有吴维岳的“松杉到处群麋鹿,何必桃源称隐沦”。④显而易见,“桃源”已变成了文人士大夫、道教信仰者等人的精神栖居地,成为他们求仙访道,抒其意志,隐居山林的一种身份标识。而这种桃源之思转变至绘画则是以视觉图像呈现,在明中期画坛风靡一时。

赵琰哲在《文徵明与明代中晚期江南地区〈桃源图〉题材绘画的关系》一文中,对历代直接以“桃源”命名的作品作了梳理,结果显示唐、宋、元、明、清历代共有传世“桃源图”题材绘画作品83 幅,明时桃源图画数目出现显著激增。究其根源,一方面与文坛的吟唱之风有着密切关系,但是造成此现象的直接因素还是明中期世风的转变以及画坛领袖的引领。前文提及,仇英作为桃源题材的领军者,开辟了画坛桃源图创作的风气。这点也可从文嘉的《赵伯桃源图》题跋里得到印证,其曰:“此图旧藏宜兴吴氏,尝请仇实甫摹之,与真无异。其家酬以五十金,由是人间遂多传本,然精工不逮仇英作矣。”⑤另外,美国波士顿美术馆藏仇英《桃源图卷》中的乾隆题跋,也能印证仇英在这片领域中的地位。此画引首写道:

己未岁题赵伯驹桃源图,有云山春霭钞锣溪之句。越四十年,己亥题仇英桃源图,复用钞锣溪字……仇英此卷即蓝本伯驹,笔意超秀,颇能神似,洵为合作,目即书卷端,以识赏遇。戊申小春御笔。

该跋文对仇英的师承渊源和绘画格调做了简要论述,认为其远超宋代赵伯驹,似有青出于蓝而胜之势。如此佳作,也引得乾隆皇帝暮春时节再次题赞。

上述谈及的文人评赞、帝王称誉以及画家本人的勤勉,都在一定程度上论证了仇英与明中期桃源图风尚的联系,佐证了他在这片领域的标杆形象。通过对比其传世的桃源作品,还发现仇英在后续的创作中并不满足于对陶氏文本的图像再现,而是选择另辟蹊径,提取桃源的关键视觉要素进行描摹,力创桃源图新风。如天津博物馆藏《桃源仙境图》(图2)、北京故宫博物院藏《玉洞仙源图》(图3)和《桃村草堂图》等,皆为典型之作。本文所探讨的《桃村草堂图》作为桃源图像衍生的另一种样式,很少被研究者关注,相关资料甚少。不过,此画上面的几处题跋和散落四周的40 多方鉴藏印,为判断作品缘起、流传过程等提供了有力证据。

二、《桃村草堂图》的流传考释

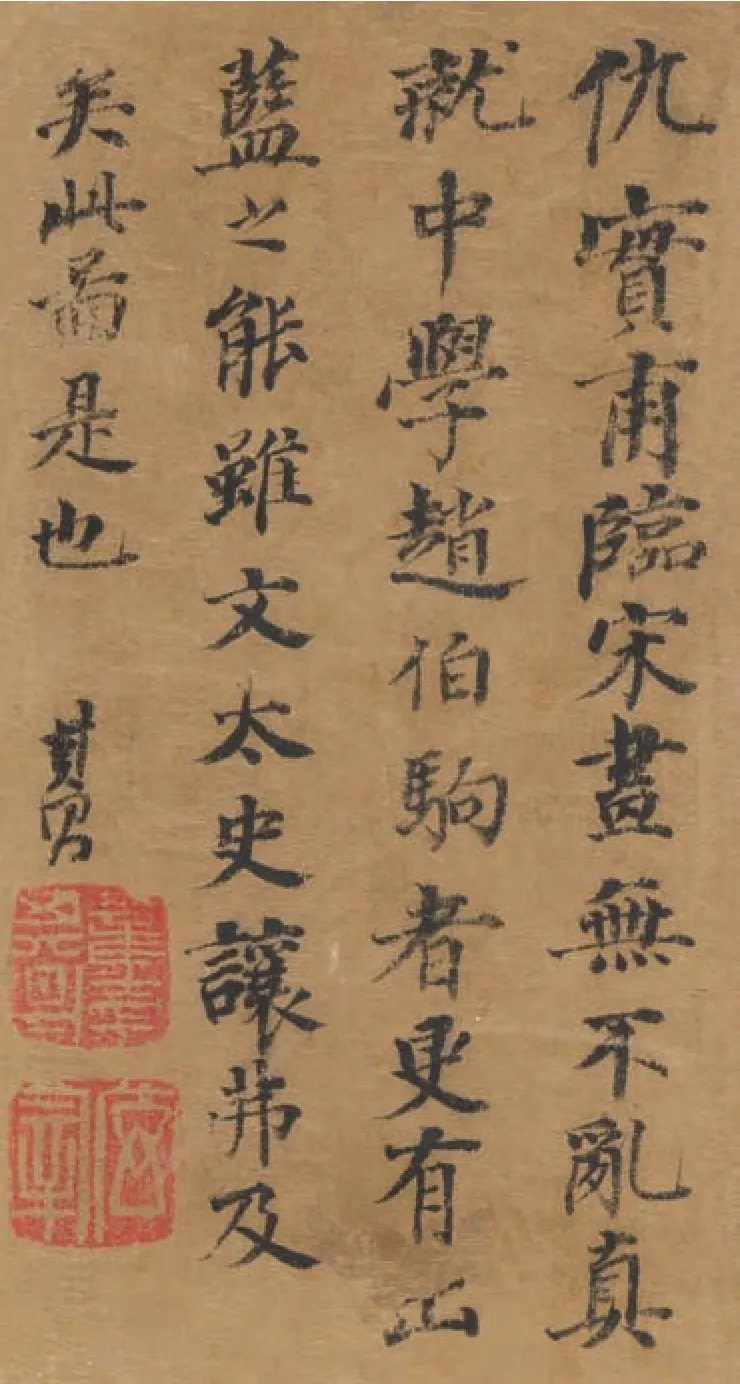

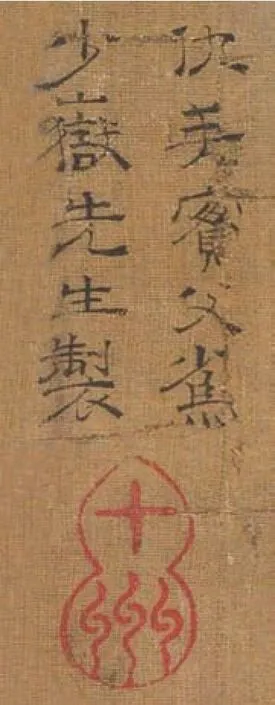

从现存资料来看,虽然《桃村草堂图》并未收录在各类书画著录中,但是画中的印鉴和题识却为我们提供了一手信息。首先,画中有仇英自题“仇实父为少岳先生制”,钤印“十洲”(朱文葫芦印)。其次,此画钤盖各类印鉴共48 方,主要来源于明清几大重要收藏家族,如项氏家族、梁氏家族和索氏家族等。另外,画幅边缘也有几处文人题跋,如董其昌、昆虔等。这些材料在一定程度上指明《桃村草堂图》在明清时期很有市场,并具备一定的研究价值。

图1 仇英 桃村草堂图 轴

此画目前藏于故宫博物院,是近现代藏家徐宗浩所捐赠。值得注意的是,徐氏晚年品鉴时曾在画轴钤印10 方,并在尾端书写了一则题记:

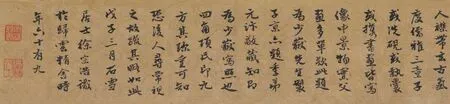

项山人元淇,字子瞻,号少岳,狷洁寡俦,不事生产,于书无所不读。工诗古文辞,善草书,有《少岳山人集》。元汴其季弟也。此帧山峦林木仿赵千里,董香光誉其有出蓝之能。层麓流泉,长桥曲径,极清丽幽窃之致。中画亭舍,环村桃林。尝见子京有“桃花源里人家”一印,其地即项氏栖隐之所。松下写山人襟带,玄古气度,儒雅三童子,或洗砚,或执囊,或携书画,皆写像中景物。实父画多单款,此题为少岳先生制,子京点题“季弟元汴敬藏”,知即为少岳写照也。四角项氏印九方,其珍重可知,恐后人寻常视之,故疏其略如此。戊子三月石雪居士徐宗浩识于归云精舍,时年六十有九。(图4)

徐氏的言论,不仅生动还原了画面场景,还证实《桃村草堂图》为仇英的应酬之作,而画中的主人公即是项元淇肖像写照。至于两人间交易的细枝末节,徐氏并未详加阐述,但却提出画中桃源居所,很有可能为项氏家族一处宅地。除了这些,还可知项元淇之后,此画归其弟项元汴收藏。项元汴的十方私人印鉴如朗虚斋、天籁阁、项墨林父秘笈之印等,足以作为例证。很显然,徐氏的考释解决了此画的一小部分谜团,但是他并没有对画面剩余的印鉴和题跋做过多考究,给后来者留下了一些尚待拓展的空间。

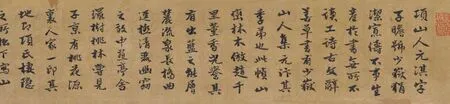

从画面情况来看,特别值得关注的是,董其昌也在画幅右上评鉴道:“仇实甫临宋画无不乱真,就中学赵伯驹者,更有出篮之能。虽文太史让弗及矣,此图是也。其昌。”钤印:董其昌印、玄宰(图5)。事实上,董其昌生平不止一次评阅仇英画作,他在《容台别集》卷四云:“宋赵千里设色《桃源图卷》,昔在庚寅见之都下……及观此仇英临本,精工之极,真千里后身,虽文太史悉力为之,未必能胜。”⑥相似的论调,在仇英另一幅《弹箜篌图》(波士顿美术馆藏)上也可窥见。种种迹象显示,董氏对仇英知之甚多,尤嗜将他与文徵明相提并论。那么,董氏为何会在该画上留有跋文?关于这点,张冰对董氏与项氏家族友好往来的考证,或许能为我们提供一些遐想空间,他在《从雅好秘玩到流动的博物馆:中国古代书法鉴藏与交易》中,指出董氏早年得识项元汴,常一同品评书画,结忘年之交。而后董氏声名鹊起便又担任项氏家族“巨眼”,常为项氏藏品题识,增其价值。因而,可以推测董氏的题识极可能源于此。

然先祖创业虽易,子孙世守却难。项氏家族同样也难避此运,其藏品终将走向离散。画面印鉴透露,该画在明末清初之际还曾转手于书画交易人王廷,以及清代北方三大收藏家族:梁氏家族、耿氏家族、索氏家族。此画是如何在他们之间流通的,今日固然无法尽知,只是画中一枚“王廷印”很值得一提(图6)。王廷,字越石,生于明清之际,骨董商人。《书画记》卷二记载道:“越石,居安人……一门数代皆货骨董,目力过人,惟越石名著天下,士庶莫不服膺。”张长虹在《明末清初江南艺术市场与艺术交易人》中,对他在明末清初艺术市场充当交易人的角色也多有简述。此外,汪玉《珊瑚网》还记录了越石和项元汴三子项德新(字又新)的书画交易,书中载道:“苏文忠公《天际乌云卷》此卷向在项又新处,予尝获观,今为越石售去。”如此看来,《桃村草堂图》由南方流至北方,或许与王越石有着某种关联。此外,统计数据显示,这三大家族钤印在画面上的鉴藏印达18 枚。梁氏、耿氏以及索氏家族各占3 枚、9 枚、6 枚。其中梁清标(1620 ~1691)有“苍岩子”“蕉林居士”和“含藻”;耿昭忠(1640 ~1686)有“都尉耿信公书画之章”“丹诚”等,耿嘉祚(活动于1700年前后)有“汉水耿会侯书画之章”等;索额图(?~1703)有“九如珍玩”“也园珍赏”等,索氏次子阿尔喜普(阿尔吉善)有“东平”“阿尔喜普之印”等。因为文献资料匮乏,所以没有办法细知该画是如何在这三大家族中流转的。

图3 仇英 玉洞仙源图 轴

图4 桃村草堂图局部近现代藏家徐宗浩在画轴尾端书写的题记

但是武佩圣的《阿尔喜普和他的绘画收藏》一文,指出具有“阿尔喜普之印”的这批画作是索额图从耿氏家族那获得的。从这三大家族成员的活动时间来看,阿尔喜普应为最后的鉴藏者。据史料记载,索氏家族多人被杀,家产被没入康熙内府。而画面中的“乾隆御览之宝”印也可佐证。到了光绪年间,此画又得昆虔过眼。他在画上题曰:“文敏为有明画宗,尚叹赏。如是非轻文太史也,然在十甫画中亦足第一。戍辰清和,子固昆虔敬题。”钤印:虔(白文圆印)、子固(朱文方印)。昆虔,生卒年不详,应活动于光绪年间,通书画,任门神库司库一职。《清实录·德宗实录》卷九记载,光绪元年五月东安门内工部门神库失火,延烧库房三间。在查办该库值班人员失职时,提到昆虔在此处任职。此外,刘墉于清嘉庆元年秋书写的《楷书七言诗册》上,也有其加盖的“昆”“虔”二印。至于他为何能在画上题跋以及此画最后怎样流入徐宗浩之手,尚无材料说明。

除了上述这些,此画中还有一处疑为千字文编号的“念”字墨笔和几枚尚不知其主的印鉴,如:传贤子孙(朱文方印)、湘筠珍藏(朱文方印)、存精寓赏(朱文方印)、长(朱文方印)。不过,这对《桃村草堂图》流传经过的梳理影响甚微。以上对鉴藏款识的考辨,不但丰富了此画的历史背景,而且也再次证实了它在明清南北艺术市场上的价值和地位,也体现了世人对仇英画技的认可。

三、《桃村草堂图》的道教背景

通过上文对画面题识和印鉴的考释,《桃村草堂图》的重要性不言而喻。若再从社会史和图像分析的角度来看,此画与明代中期道教文化兴盛又有着莫大关联。

1.明中期道教文化的兴盛

道教文化自出现以来,已有上千年之久,其教义渗透至中国文化的方方面面。延续至明代,道教崇信再次风靡,成为统治阶层稳固政权和满足个人欲望的最直接工具。明初太祖朱元璋曾借助道教的神仙思想稳固政权,以正其君权神授的地位,在位期间还赐封天师张正常“正一嗣教护国阐祖通诚崇道弘德大真人”称号,并注《道德经》,撰写《释道论》,兴修宫观,重任修道有成的道士为官。《明史》卷七十四对此现象记载:“神乐观掌乐舞,以备大祀天地、神及宗庙、社稷之祭,隶太常寺,与道录司无统属。”但是综观史料,太祖对待道教的态度始终是理智的,保持着既推崇又规制的态度,如洪武元年(1368)设置玄教院、洪武五年(1372)建立道教度牒制度,洪武十五年(1382)设道录司等。

可是,到了明中期先前的政策却被破坏无遗。起初是明英宗、明代宗开启了对道教只崇不抑的先例,使得僧道度牒发放数量急速增加,道藏刊印规模不断扩大。后来的明宪宗、孝宗、武宗,对道教依旧推崇之至。虽稍有一些举措,但不能阻止道教之风泛滥。紧接其后的明世宗对道教痴迷的行为更是达至鼎盛。《松窗梦语》卷五对此记录到:“(邵元节、陶仲文)倡率道众,时举清蘸,以为祈天永命之事,上亦躬服其衣冠,后妃宫嫔皆羽衣黄冠,诵法符咒,无间昼夜寒暑。”⑦明中期这些上层贵族对道教信仰的式显,无疑也会逐渐下移到社会其他阶层。换句话说,士人阶层的文学创作、园林建造、山水图绘等往往也会带入他们对道教文化美学的认识。

2.《桃村草堂图》中的道教美学特征

《桃村草堂图》作为桃源题材表现形式的衍生,不仅具备桃源图的各种特征,也展现了这一时期画家和文士对道教美学在山水画中的运用理解。在图式上,此画延承了《桃源仙境图》和《玉洞仙源图》的范式,反映了职业画家对图式反复表现的惯例。就前中远景里山石的布局来看,这三幅画都取立轴,长宽相差无几,呈“之”字状走势。远景一峰峦矗立,直入眼前,山腰云层缠绕,皆以白描勾勒与山势走向逆之。中景皆置亭台楼阁,傲然独立。近景则取“一桥两岸”式,置一童子捧物过桥。对比来看,《桃村草堂图》与《玉洞仙源图》童子朝向和衣着相同,《桃源仙境图》的童子则与另外两幅朝向相反,衣着颜色更深。三幅画中的主体人物皆衣冠玄古,白袍加身,有林下居士之态。并且《桃村草堂图》与《桃源仙境图》中间居士的腰间皆系黑色玉带。

在画境上,《桃村草堂图》与先前两幅一样,都在追求道教美学文化中的“神仙”意境和“虚静”之美。画面远处峰峦叠嶂,主峰傲然挺立。既有北方山水的繁复与气势,又有南派山水的雅致。山腰烟云缠绕,松壑林立。另置一书卷凉亭,四周桃林蓓蕾初绽,松柏青翠欲滴;近处尤见一草堂隐现于松林间,松下一文人沿溪泽畔而行,衣冠玄古,襟带飘然。细品此画,近景、中景、远景各置一童子,姿态各异,神情生动活泼。一童子捧物过桥,一童子执囊于室,还有一童子踞溪侧身洗砚。画法巧具匠心,多精心勾摹,施以淡淡青绿。亦如清代吴升在《大观录》中对仇英的赞 叹:“近仿鸥波,得其轻清之致;远追摩诘,乃多沉着之笔,而人物师李龙眠,尤能须眉变换,殆有古必参,无体不化。”

总的来说,这三幅画在相似之中又各具特点。《桃源仙境图》与《玉洞仙源图》皆选取了典型道教“岩洞”文化,而《桃村草堂图》只取了“桃林”元素,并巧妙地将真实山居情景与仙境融合。其画旨既强调了大道至美的人生美学观,又注重满足了人们日常的精神需求,带有世俗意味。它的画境不再单一的追求紫烟袅袅、玉宇琼楼的“云烟缭绕似仙台”的浪漫色彩,也容纳“要识仙家无味处,尽抛尘垢坐长松”的人间烟火。

四、《桃村草堂图》里的文化意涵

《桃村草堂图》作为仇英与项元淇往来互动的文化产物,一方面是雇主项元淇隐居山林意志的客观表达,另一方面也掺杂着仇英道教崇拜的主观意识。山水中“点景”的松下文人和草堂书屋,即是画家对项元淇和其新居认识的刻意呈现,暗示了项元淇文士兼道教信仰者的双重身份。

项元淇,生卒年不详,字子瞻,秀水人。项笃寿在《少岳诗集》的序跋中对其人其事有所记录:

中岁薄游京国,推毂皆当代贤豪而拙宦不遭,浩然有蒪鲈之想,间有抑郁之意,托于飒者,寄孤愤恨于寓言,怀隐忧于余绪,岂其情见到于辞者乎。既而宅忧来归,遂厌弃生产,日与朋侪、旧好友及我二三兄弟结社为欢座……晚年脱落尘滓,鸿渐世纷,割弃亲爱,蝉蜕物外,逍遥于桃里之墟,寤寐于长水之曲,蓬门毕户,仅庇风雨,山僧钓叟日与往还。

这段文字指出项元淇自幼喜习诗词、法书,不事生产,少年意有取仕之心,然壮志难酬,只得赀财捐官。虽居官位,可官场险恶,非其所能应对,后弃官归隐。然心中诸多孤愤,难以吐露,其精神即意欲转向道教,避世于山林,游走于文人、高士、僧人和道侣之间。这种情感的转向在《少岳诗集》中被屡屡呈现,诗中多次引述道教经典,记录其与道教人士的往来,以及到访道观游记等。例如,其曾赋《客有言张公洞之胜赋此》,曰:“嘉遁有灵迹,仙游无近寻。杳冥通穴户,舟翠桔岩阴。云榻唯余石,炉砂巳化金。待余探秘要,从尔学抽簪。”《送友移教日照》亦曰:“穆陵关阻海东偏,千里乘风跨鹤仙。山近蓬莱先见白,岸平潮汐欲浮天。苏湖教术尊胡瑗,齐鲁师仪表郑玄。从此将君比时雨,行看桃李蔚相鲜。”⑧除此之外,还有《赠宝山大士》《送施居士谒礼齐云》《赠洞庭徐山人》《夏日同友内凉五台山》《赠三山羽士》等。这些诗词中的“张公洞”“胡瑗”“蓬莱”“鹤仙”“齐云”等,都是项元淇与道教有着密切联系的直接说明。虽然目前尚没有证据说明他已入道,可是他对道教思想的深刻认识却无可置疑。

图5 桃村草堂图局部 董其昌题跋及钤印

图6 桃村草堂图局部明代骨董商王廷珸印

图7 桃村草堂图局部仇英题款及十洲葫芦印

图8 桃村草堂图局部

通过考究项元淇生平往来活动可知,画中的桃村草堂为其晚年的新居。其友方泽就曾写《少岳筑室桃花里赋诗以寄》贺其新居,其诗曰:“知君玩世有仙才,杖策辞家不拟回。舟里漫从桃里卧,鸳湖聊作镜湖开。门前柳弱风仍绾,溪上花迟雨为催。见说连朝无客过,一群鸥鸟去还来。”⑨而他自己晚年在病中所作的《春日养疴桃花里答范菁山》也可作为依据,其云:“身世两相达,茫然无与归,为农依石户,偃卧托荆扉,野爨苏陈秽,溪毛摘渐肥。愿言从杖屦,取乐桑榆晖。”依此可见,《桃村草堂图》中的居所实为项元淇桃花里新居的真实场景与想象的结合,传达着他归隐朝市、遁迹山林的精神向往。而《桃村草堂图》中所彰显的道教美学表征,也是其本人意识的内在反映。仇英作为执笔者,他虽然是按照赞助者的嘱托创作该画,但是从他创作的其他道教山水题材来看,他无疑也是一位道教崇拜者。清代藏家安岐在《墨缘汇观》中曾评论仇英为怀云先生陈官画的《桃源仙境图》,称此画带有凝重的道教意义。其曰:“道者三人,临流而坐,一鼓琴者,一童手提篮侍立于左……因此又名之为《三教图》。”谈晟广的《一件伪作何以改变历史—从〈蓬莱仙奕图〉看明代后期江南文人的道教信仰》也证实了他道教身份。还有仇英的“十洲”葫芦印,本身就具有强烈的道教色彩(图7)。因此,《桃村草堂图》不仅是两人道教思想融合的物质呈现,还是其对道教美学在绘画运用中的认知体现。

总的来说,《桃村草堂图》在某些方面有助于人们对项元淇的文人形象和隐逸思想新的认识,也让仇英在创作上受到道教文化影响这一问题得到正视。放眼至整个明中期,不论是项元淇还是仇英他们只是这一历史环境下的一个缩影。他们都在尝试用自己的方式将对桃源隐喻的怀想化为实际的体验,给自己的精神世界寻求寄托,使得桃源文化更具现实意义(图8)。

五、总结

综上所言,仇英在明中期桃源图题材的盛行过程中占据着至关重要的地位,他在这方面的成就也开拓了该领域创作新局面。《桃村草堂图》作为仇英众多桃源形制作品之一,以生趣的笔墨和潜隐的古代山水风韵,展露着画家对古人绘画的精心研习。再者,诸如董其昌、昆虔和徐宗浩等在画面上的题跋,项元汴、王廷、梁清标、耿昭忠等留存的私人印鉴,为我们了解《桃村草堂图》创作缘由、流传经过以及价值意义提供了有益信息。从其他层面来讲,这些题跋者与收藏家的身份和地位也恰恰说明了此画的重要性。同时也再现了仇英与项元淇的往来互动。

然而该画重要意义却并不仅止于此,当明中期整个社会都被道教风气笼罩时,并且项元淇和仇英二人平日又深谙道教文化。那么,仇英如此费心为项元淇桃花里新居创作的这幅《桃村草堂图》,其所诉诸的并非是应酬之谊,更重要的是桃源意蕴和道教文化的隐逸情怀在二者的交流中得到升华,并得以用图式化的语言来观照文人与画家的思想境界和人生态度。

注释:

①【明】姜绍书《无声诗史》(卷三),藏修堂丛书。

②郁贤皓校注《李太白全集校注1》,凤凰出版社, 2015 年。

③⑨沈乃文主编《明别集丛刊》,黄山书社, 2013 年。

④王云五主编,陈田辑《明诗纪事》(万有文库第2 集),商务印书馆,1936 年。

⑤【明】文嘉《钤山堂书画记》,中华书局,1985 年。

⑥【明】董其昌《画旨》,西泠印社出版社,2008 年。

⑦王国平《杭州全书·杭州文献集成第17 册:武林往哲遗(四)》,杭州出版社,2014 年。

⑧【明】项元淇《少岳诗集》(卷一),明万历三年项氏墨林山堂刻本。