评价理论态度视域下《春望》及其英译本的生态话语分析

2020-09-11陈令君王钰杰

陈令君,王钰杰

(郑州大学 外国语与国际关系学院,河南 郑州 450001)

诗歌是语言发展的一种文化表现形式,也是文学和文化中最宝贵的财富之一。杜甫是中国最伟大的诗人,其诗被称为“诗史”,是中国五千多年灿烂文化中的一颗璀璨明珠,在中国诗坛上享有至关重要的地位。杜甫的诗歌题材广泛,既涉及对自然中美好景色的刻画,也涵盖对战乱后山河破碎,美好景物遭到破坏的描写。在当今所提倡的由生态文明思想引领的“美丽中国”建设浪潮中,需要从古代劳动人民的生态观中汲取养分,而杜甫的诗歌中蕴含了丰富的生态智慧。因此,研究杜甫诗歌及其英译本中的生态意蕴具有重要的现实意义。

关注生态已成为各个学科的重要课题。社会科学和人文科学的许多分支均采用生态学的概念,出现了许多多学科、跨学科的研究范式,如生态社会学、生态文化学、生态美学、生态语言学等[1]。开展生态话语分析是生态语言学的主要任务之一,在这一领域主要有两种研究范式,即Haugen 范式和Halliday 范式。Haugen范式主要关注环境和语言的相互作用,从环境的角度研究语言的生态[2];而Halliday范式则关注语言在生态中的作用,从语言的角度研究生态[3]。黄国文认为生态语言学和其他应用语言学一样,没有单一的理论指导,而是吸收很多“可用”的理论来进行实际研究,而系统功能语言学作为理论语言学,是一个综合理论,可为生态话语分析提供强大的分析工具[4]。同样地,何伟和魏榕也提出功能取向的语言学理论可作为生态话语分析的理论基础[5]。

基于系统功能语言学生态话语分析的应用,何伟和张瑞杰结合及物性、语气、情态、评价、主位和信息,构建出生态话语分析的模式[6]。赵蕊华、黄国文和陈旸、杨阳、常军芳和丛迎旭、陈令君分别以生态报告[7]、自然诗歌[8]、新闻报道[9]、环保部长报告[10]和中国诗歌及其英译本[11]为语料,探索了功能视角下生态话语分析的多层面模式。但是,目前还没有评价理论态度视域下对杜甫诗歌及其英译本进行生态话语分析。而系统功能语言学视角下杜甫诗歌英译文的研究,大多集中从经验功能[12]、人际功能[13]和逻辑功能[14]三个视角对杜甫诗歌不同版本的英译文进行对比分析,没有对其进行生态意义上的解读。因此,该研究选取了《春望》以及许渊冲[15]和Rewi Alley[16]的英译本为语料,运用评价理论的子系统——态度系统对诗歌的语言特征进行分析,旨在挖掘其中的生态意蕴。该研究主要回答以下问题:一是《春望》及其两个英译本中态度资源的类型及实现方式有哪些?二是《春望》及其两个英译本中态度资源的分布特点是什么?三是基于态度资源的类型、实现方式及其分布特点,构建出怎样的生态思想?

一、评价理论与态度系统

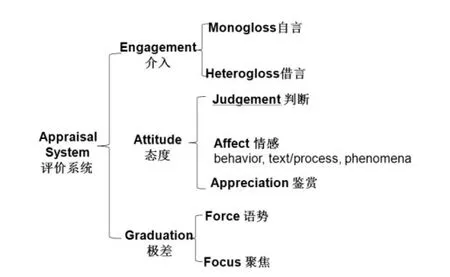

评价理论以词汇语法为框架,是Martin 等人对Halliday 系统功能语言学从人际意义的角度进行的拓展。Martin 将评价理论定义为“关于评价的”,即语篇中所协商的各种态度,所涉及的情感的强度,以及表明价值和联盟读者的各种方式[17]。而实现评价意义的词汇语法资源包括三个子系统,即态度系统(attitude)、介入系统(engagement)和级差系统(graduation),其理论框架如图1[18]42,92:

图1 评价理论框架

态度系统是评价理论最复杂的部分,指的是心理受到影响后,对行为(behavior),文本/过程(text/process)和现象(phenomena)做出的判断和鉴赏。因此,它可以用来体现语言使用者对评价对象的态度。具体而言,情感(Affect)、判断(Judgement)和鉴赏(Appreciation)属于态度系统下的三个子系统。情感与心理学范畴相关,用来表达语言使用者对事件的个人情感反应,如开心/不开心、幸福/不幸福等。判断与伦理学范畴相关,是根据制度化的社会规则,对他人及行为做出的评价,由社会尊严(social esteem)和社会制裁(social sanction)组成。社会尊严的判断涉及被评价人的地位和威望在其所处社会中得到提高或降低,具有赞美和批评两种趋向,包括规范(normality)、才干(capacity)、韧性(tenacity)三个方面。而社会制裁则为依据道德和法律评判行为的对错,正面的受到表扬,负面的受到惩罚,从真实性(veracity)和正当性(propriety)两个方面衡量。鉴赏与美学范畴相关,是评价者对过程和产品的评价,涉及对自然物、人工制品、现象等的评价,可进一步细分为反应(reaction)、构成(composition)和价值(valuation)。

总之,评价模式是人们在评价事物时表现出的态度倾向,在评价资源的使用上体现为积极的或消极的评价意义表达模式。同样在生态话语中,人们对其他物种的评价也呈现出一定的模式[19]。因此,生态话语分析中的评价模式研究为评价理论视角下诗歌及其英译的生态话语分析提供了可行性的指导。该研究正是以生态话语分析为导向,分析《春望》原诗及英译本中的态度资源是如何赋予话语生态意识,表达作者和译者的生态内涵。

二、《春望》原文及英译本的态度资源分析

春 望

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

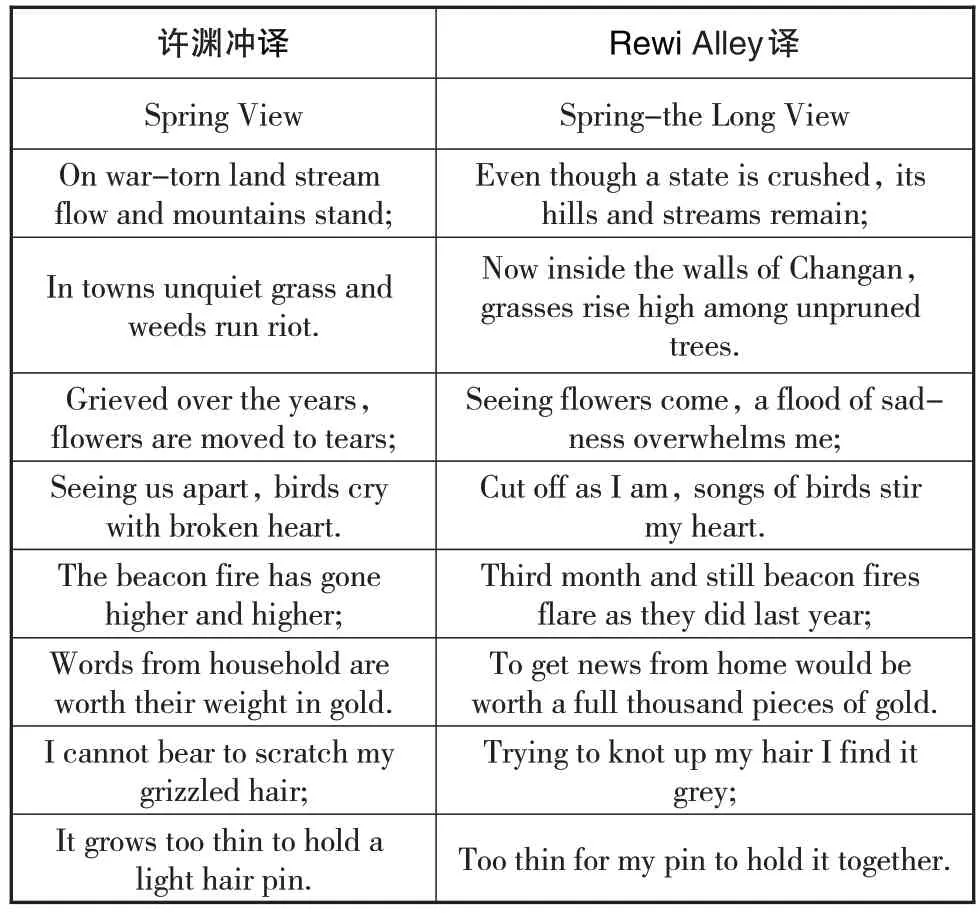

《春望》是杜甫在“安史之乱”期间的作品,身处沦陷区的诗人目睹了长安城一片萧条的景象,百感交集。诗人通过对景色的描写,抒发了对美好事物遭到破坏的惋惜。同时诗人心系天下,爱国之情也体现在诗中。诗人对不同态度资源的选择体现了其抒发感情、表达事物的方式。至于诗歌的英译文,该研究选取了许渊冲及Rewi Alley 翻译的两个优秀译本作为研究语料。限于篇幅,且为方便引述,下文分别以许译和Alley 译代表两译本,见表1:

表1 杜甫《春望》的两个英译本

从全诗的意境来看,诗人前四句写景,后四句抒情。一般意义上来说,通过识别态度资源的类型,可以看出诗人的情感是如何变化的、对他人及行为是怎样评判的以及对自然和社会现象是怎样描写的。其中,积极与消极的评价等级是最基本的、最简单的,并且就表达方式而言,有些词语显而易见是评价性的,像原诗中的形容词“破、深”和名词“抵万金”等都属于评价性的词语。如表2所示:

表2 评价对象(极性)及态度资源的实现

由表2可以看出,情感资源出现了2次。情感系统与评价者自身的情感状况有关,体现出诗人此时此刻的心情,因均为消极态度资源,显示出诗人感伤国事、忧国忧民的情感状态。判断资源也出现了2次。判断系统与评价者对他人及行为的看法有关,在本诗中,表现为因感时伤事而做出的反应及行为,因均为消极态度资源,显示出落泪、心惊的行为。鉴赏资源出现3次。鉴赏系统与评价者对事物本身的评价相关,体现出诗人对大自然景物的看法,如“破”和“深”为消极态度资源,显示出诗人对国家现状和城中景色的负面评价。从极性的角度来看,原诗多为消极态度资源。因此,诗人从自己负面的情感本身、对他人及行为的负面判定以及对大自然景物的负面评价,体现出全诗的情感基调。在提及“家书”的时候,诗人使用了唯一的积极态度资源,其重要性不言而喻。对比两个译文初步可以看出,许译完整地将原诗显性的评价词汇译出,且在态度的极性方面保持一致,而Alley译中缺失对判断资源“溅泪”的翻译,略显不足,其余词汇在极性方面也保持一致。

以上为诗中容易识别的、能够表达评价意义的词汇,但是它们并不是表达评价意义的唯一形式,评价意义还可以通过隐性的方式表达[20]。隐性的方式指的是用那些貌似中性但是隐含评价意义的成分和句式来表达评价意义。首先,隐性评价可以借助概念意义表达出来。例如,“国破山河在”中,“国”,“山河”为概念意义中及物性过程的“参与者”,而“破”和“在”分别为物质过程和存在过程。“破”在通常意义上具有负面含义,但“在”属于中性的词语,通过对整个小句的概念意义识别可知,山河依旧,国家沦陷,城池在战火中残破不堪,杂草丛生,林木荒芜,一“破”一“在”,隐含诗人忧国之情。许译将“山河在”译作“stream flow and mountains stand”,其中“stand”为物质过程,形象地还原出“山河犹在”之意,而Alley 译将其译作“its hills and streams remain”,保留了原诗的关系过程,也还原出诗人的忧国之心。其次,诗中的隐性评价还体现在评价理论级差资源的运用。例如,“烽火连三月”中,“烽火”为国家战事出现之意,在通常情况下为负面含义,而“连三月”为级差资源,暗含时间之久之意。因此,通过使用级差资源,暗示出战火持续的时间很长。许译将“烽火”译作“The beacon fire”,“连三月”译作“higher and higher”,形象地译出战争持续之久之意。Alley 译将“烽火”译作“beacon fires”,但是将“连三月”错译成“Third month”,为“第三个月”之意,是译者不了解历史语境所致。最后,一些貌似中性的词语放在一定的语境下也可以表达隐性评价意义。例如,“白”,“短”。“白”为白色之意,“短”描写的是头发的长短,均为中性意义的形容词,但是结合诗中所描绘的国家沦陷、景色荒芜、战乱频繁的语境可知,此处的“白发”因忧愁而生,也因忧愁而“更短”,暗含出诗人忧国忧民的情感。许译分别译作“grizzled”和“thin”,Alley译译作“grey”和“thin”,均为“头发斑白而稀疏”之意,贴合原诗的语境。

三、态度资源视角下《春望》原诗及英译本的生态思想初探

杜甫诗歌是我国古代诗歌中的瑰宝,《春望》中描写了战乱对自然生态的破坏,蕴含着诗人丰富的生态思想,在当今“生态建设,美丽中国”的号召下,有必要对其进行生态话语分析。同时,杜甫是一位特别钟爱自然,关注生态的诗人,其诗中饱含着人的生命与自然物的生命相互融合的生态思想,是种博大深厚的生态情怀,而且杜甫的万物之爱与忧国忧民也相联系[21]。因此,下文将在评价理论态度系统视角下,通过分析态度资源的实现类型以及隐性评价的实现方式,从爱物、忧生、仁民、忧国四个方面挖掘诗歌原文及英译本中的生态意蕴。

(一)爱物的生态思想

杜甫热爱自然,体现在他对自然中一切生命体的关怀,把自然万物看成和自己一样有喜怒哀乐之情的主体。《春望》中所写的“花”和“鸟”在诗人笔下不再是陪衬、背景或某种喻体,而以其生态价值成为独立的审美对象,和人一样具有感知能力和行为。在战乱中,“花”因感伤国事而“溅泪”,“鸟”因世间离别而“惊心”。在诗人的眼中,“花”与“鸟”也具有了怨恨,人与动植物在情感上是相通的,展现出其爱物的思想,这是对一切生命的关注与尊重。许译中使用了“moved to tears”准确传达出原诗的判断意义,且将“flowers”作为评价对象,贴合原诗,赋予植物生命和人的性情,另将“惊心”译作“broken heart”,并通过增加情感资源“cry”,其情感的主体是“birds”,赋予“小鸟”和人一样的感情,更显生态意蕴。Alley 译中缺失“溅泪”这一判断资源相应的翻译,另将“惊心”直译为“stir my heart”,在此处评价对象为“我”,也就是诗人,并不是原诗中具有生命意义的动植物,降低了诗中所蕴含的生态意义。因此,杜甫爱物的生态思想是直接通过显性的判断资源表达出来,以动植物作为审美和判断的主体,体现出诗人无比地尊重自然。对原诗及两个英译本中态度资源进行分析和比较,许译较贴合原诗,准确地传达出诗人爱物的生态思想。

(二)忧生的生态思想

杜甫见证了唐朝从“盛世”到“乱世”的转变,感受到自然景物的美好和生态环境的脆弱,即便是“山河”犹在,历经战乱,也“国破”,“草木深”。《春望》中存在两个消极的鉴赏资源“破”和“深”。“破”为破碎之意,是对国家现状的评价,“深”是茂密深沉之意,是对草木生长的评价。从字面上看,草木生长的繁茂,“深”应为积极鉴赏资源,但结合上句的国都沦陷,可知这里的“深”应为消极鉴赏资源,表达出人烟稀少,荒草丛生之意。总之,通过使用两个消极的鉴赏资源,诗人对国家现状及城中景色进行了评价,描写出久经战乱之后,国家破碎的状况和城中破败的景色,表达出其对生态危机的忧虑及对因战乱而“暴殄天物”的批判。许译中将“破”译为“war-torn”,专指遭受战争的破坏之意,而Alley译为“crushed”,为压垮之意,两者均为消极态度资源,与原诗相一致。许译将“深”译为“run riot”,并增加了一个鉴赏资源“unquiet”,还原了草木杂乱之景。在Alley译中,“深”被译作“unpruned”,为未修剪之意,此处同样增加了一个鉴赏资源“high”,形容杂草丛生。经过分析,可以看出,两个译者均通过增加鉴赏资源,使译作更贴近原诗的消极态度取向。因此,杜甫忧生的生态思想通过两个显性的鉴赏资源体现出来,描绘出在国家战乱的环境下,自然生态遭到破坏的客观景象,体现出诗人对自然生态遭到破坏的深深忧虑[22]。对原诗及两个英译本中态度资源进行分析和比较,两个译本均贴近原诗的评价意义和生态意义,传达出诗人忧生的生态思想。

(三)仁民的生态思想

自然生态的危机往往也是社会生态的危机,杜甫常将天然灾害与人为灾难联系起来[23]。《春望》中唯一的积极鉴赏资源“抵万金”,是对“家书”的评价,表达人们希望收到亲人来信的迫切心情。因此,“抵万金”指的是家书的重要性,是对事物是否有价值的评价。在这里“万金”只是一个虚词,意思是在战时的书信很珍贵,许译为“weight in gold”,准确地表达出原诗的鉴赏意义。而Alley 译作“A full thousand pieces of gold”,这是译者在不了解文化背景的情况下对原诗的直译。通过使用这一鉴赏资源,表明“家书”的重要性,家中书信因战争而变得珍贵,诗人忧民之情不言而喻。除了显性的评价资源,杜甫仁民的生态思想还可以通过隐性的评价体现出来,使用评价理论级差资源“连三月”,体现出战乱时间之久,同时结合“家书”和鉴赏资源“抵万金”,表达诗人对饱经战乱的百姓们的同情。因此,杜甫仁民的生态思想可以通过显性和隐性的评价体现出来,对原诗及两个英译本中态度资源进行分析和比较,许译较贴合原诗的评价意义和生态意义,Alley译因译者不了解原诗的历史和文化语境,造成对“连三月”和“抵万金”的误译,降低了生态意义。

(四)忧国的生态思想

杜甫诗的可贵之处不仅是在刻画自然之物中体现出生态情怀,还将这种关怀上升到社会和国家的层面。《春望》中存在两个显性的情感资源“感时”和“恨别”,均为消极的态度资源。根据情感分析的不同角度划分,“感时”属于开心/不开心,与人当下的心态相关,显示出诗人为国家时局而感伤的心情,“恨别”体现出因离别而惆怅怨恨。对于“感时”,许译使用了过程类情感“grieved”,Alley 使用了名词“sadness”,均显示悲伤之意;许译将“恨别”译为“apart”,为分离之意,Alley将其译为“cut off”,指的是被迫切断联系,两者为消极情感资源,与原诗相符。同时,隐性评价资源“白”和“短”也体现出忧国的生态思想,“白”和“短”在通常情况下是中性词语,但是结合诗中语境可知,“白”和“短”具有了负面含义,是因担心国事而斑白稀疏的头发。许译中“grizzled”和“thin”与Alley 译中的“grey”和“thin”等表达负面色彩的词语,均准确传达出“愁白头、忧更短”之意,忧愁之情蕴含其中。隐性评价还可以通过对“山河在”概念意义的解读体现出来。因此,杜甫忧国的生态思想可以通过显性以及隐性的评价体现出来,显性的评价资源直接体现出诗人感伤国事的忧愁,隐性的评价间接表达出其为国事而愁白头的忧国情怀。对原诗及两个英译本中态度资源进行分析和比较,两个译本各有千秋,均传达出诗人忧国的生态思想。

四、结语

作为对系统功能语言学中人际功能的发展,评价理论对于揭示文本中作者的态度至关重要。该研究以评价理论的子系统--态度系统为理论视角,对杜甫《春望》及其两个英译本中的生态意蕴进行了对比分析。分析发现,诗中态度资源的类型分为情感、判断和鉴赏,而实现方式有显性和隐性,隐性评价涉及对“山河在”概念意义的解读、级差资源“连三月”的运用以及貌似中立的词语“白”和“短”的使用。同时,原诗中共有10 处态度资源,其中以情感资源为主,表现出杜甫诗歌以抒情为主的特点,并且以显性评价为主,反映出诗人直抒胸臆的表达特点。而就通过态度资源构建出的生态思想而言,情感资源的评价对象为诗人,表达出其对国家战乱的担忧;判断资源的评价对象为具有生命的动植物,显示出诗人尊重自然的生态思想;鉴赏资源的评价对象为国家现状和自然生态,体现出诗人浓郁的生态危机意识。总之,诗人的生态思想可以从爱物、忧生、仁民和忧国四个方面解读出来。至于两个英译本,各有千秋,都在一定程度上体现出原诗所蕴含的生态思想,相比之下,许译在还原评价意义和生态意义上较为准确和完整。从《春望》可以看出,杜甫是真正地热爱自然,他不仅尊重自然万物,关注自然生态,而且十分关注社会和国家,最终想要达到人与自然和社会的和谐共处。

该研究属于第一次尝试用评价理论来分析杜甫诗歌及其英译,通过分析来探究原作及译作中的生态思想,以期为评价理论视角下的生态话语分析提供可操作性的实践途径。同时希望能够从杜甫的生态思想中汲取营养,为当今美丽中国的建设寻根溯源,因此,也具有一定的实践意义。运用评价理论的态度系统对杜甫诗歌进行生态话语分析,只是一个初步的尝试,进一步研究还会尝试应用评价理论的介入系统、级差系统等理论于杜甫诗歌英译的研究中,更全面、具体地分析和解读诗歌原诗及英译文的生态意蕴。