以课例研究增强高校思想政治课教学效果的实践探索

2020-09-10陆丽青

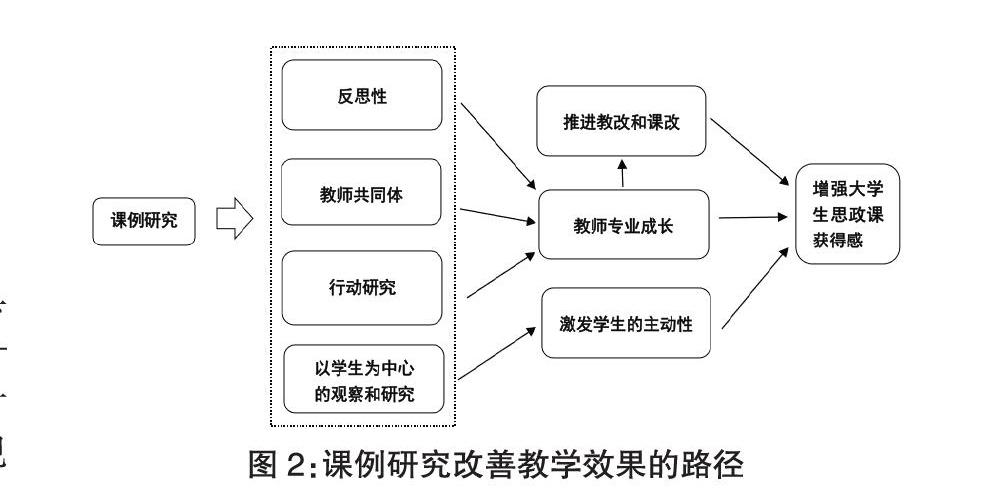

[摘 要]课例研究是促进教师专业成长、改善教学效果的有效途径。在高校思政课教学中施行课例研究,不仅可以促进思政课教师专业水平的提高,还可以激发学生学习的主动性和积极性,从而改善思政课的教学效果,增强大学生思政课的获得感。

[关键词]课例研究;高校思想政治课;教学实践;教学效果。

[基金项目]2017年度教育部高校示范马克思主义学院和优秀教学科研团队建设项目“增强大学生对思政理论课的获得感研究”(17JDSZ K049);2018年度(重点选题)“大学生思想政治理论课获得感的测评方法研究”(18JDSZK022)

[作者简介]陆丽青(1970—),女,浙江兰溪人,哲学博士,浙江工商大学马克思主义学院副教授,硕士生导师,主要从事思想政治教育效果的评价和测量研究。

[中图分类号] G641[文献标识码] A[文章编号] 1674-9324(2020)33-0055-03[收稿日期] 2020-03-24

一、课例研究如何促进教师专业成长

教学质量需要以教师的专业水平作保障,课例研究是提高教师专业素养、促进专业成长的有效路径[1]。课例研究始于20世纪50年代的日本,被广泛运用于教师职业技能培训之中,对提高日本中小学教学质量起了重要作用[2](P3)。20世纪60年代,在“教师专业化”思潮的推动下,因充分体现“教师即研究者”的理念,课例研究作为“改变21世纪教师专业发展的强有力途径”得以在全球推广[3]。20世纪90年代,高校教师的专业发展受到越来越多的关注,课例研究被美国多所大学引进,以提高大学教师教学水平,改善大学本科、研究生教育的教学质量[4]。

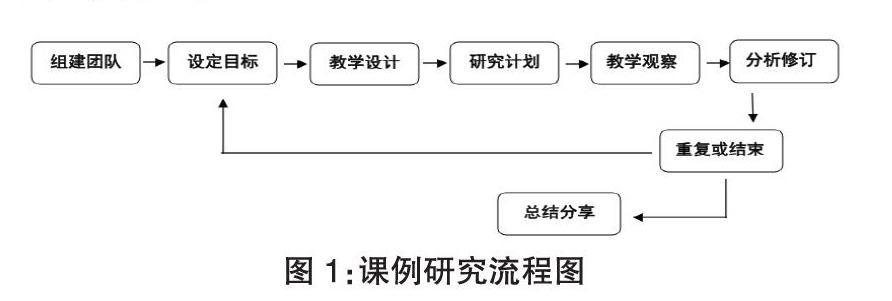

课例研究是“由教师共同设计、教授、观察、分析和修正课程教学”的教学促进活动[5]。其基本流程如图1所示[6]。

由图可知,与传统的教研活动相比,课例研究具有以下特点:一是合作与分享。课例研究一般由4—6个教师组成一个团队。教学目标、教学设计、研究计划等由团队成员共同协商完成;大家共同参与教学观察、无保留地分享在教学观察中的所看、所思和所感;根据反思共同修订教学目标和设计,进入下一轮课例研究。因此,强调教师在合作和分享中共同进步是课例研究的重要特点。二是反思。课例研究要求每个参与的教师系统地反思整个教学过程中存在的问题,为进一步修订教学目标和教学设计提供依据。三是强调“学生主体”。教学观察关注的并非是教师的课堂表现,而是学生的反应。以学生为中心的观察,即教师站在学生角度去体会学习的过程,从“学生如何学”去反思教师应该“如何教”。四是持续性。课例研究绝不是一次或数次教研活动,而是一个循环的过程。对于教师而言,这也是一个持续的教研过程,甚至是一个终身的教学研究活动[3]。五是实效性明显。“问题取向”和“行动取向”是课例研究又一个鲜明特点。从教学中的存在问题出发,借助团队的智慧解决问题是其研究目标,问题的解决过程即研究过程。

综上,合作与分享、反思、以学生为中心的观察和思考,持续性的研究理念和经历,问题取向与行动取向等特点,使课例研究被公认为促进教师专业成长最有效的途径。

二、课例研究如何改善课堂教学效果

将课例研究引入高校思想政治课教学实践探索,可通过下列路径改善教学的实效性(见图2)。

(一)促进高校思想政治课教师的专业成长

哈佛大学教育研究生院院长霍姆斯曾主张,教师的专业素养应该包括以下四个方面:教学与教育管理研究能力、将个人知识转化为公共知识的能力、必备的专业知识、良好的教学能力与职业道德水平[2]。推而广之,高校思想政治课专业教师需同时具备以下素养:政治学理论素养、教学能力和教育科研能力。从目前高校思政课专职教师的构成来看,大多具有较高的理论水平和较强的科研能力,但相对于受过教育理论和实践训练的中小学教师而言,其教学能力和教育科研能力存在着一定的局限。因此,把课例研究引入高校思想政治教学实践,以促进思政理论课教师的专业水平是十分必要的。

1.以反思性为其鲜明特征的课例研究对教师专业成长有着促进作用。由课堂观察和团队分享而获得的反思,将增进教师对教育对象、教育方法、自身的教学能力和教学理念更深入的思考,为教学能力的提高和专业知识的增长提供了条件。

2.課例研究中组建的“教师共同体”为教师的专业成长提供重要资源。“教师共同体”一方面增进了团队成员的人际关系,另一方面为团队成员的专业交流提供了便利的平台。通过讨论和分享,团队成员能够取长补短,提高教学技能,拓展知识面。

3.课例研究是问题取向的行动研究,能够提高教师发现问题、分析问题和解决问题的能力。课例研究是在教学情境中进行的教学实践研究,具有很强的针对性。通过课堂观察、团队讨论以及和学生的交流,能够帮助教师了解学生的学习心理以及教学过程存在的问题和解决的办法。通过课例研究,研究者还能将在研究中形成的思维习惯迁移到今后的教学中,养成自觉发现问题、分析问题和解决问题的习惯。

可见,课例研究通过其持续的、安全可靠的“学习共同体”环境充分发挥对高校思政课教师专业成长的重要意义。

(二)激发学生学习思政课的主动性

诸多实证研究表明,课例研究能提高学生的学习成绩。课例研究能改善学生的成绩,不仅仅是因为教师专业素养的提高,还在于其有利于激发学生学习的主动性。强调以学生为中心进行观察和研究是课例研究的一个显著特点。它强调教师必须深入学生中去,以一种平等的态度和学生交流,了解学生对教学内容、教学组织方式等方面的需求,进而通过教学设计和教学实践去回应学生的期待。无疑,在课例研究基础上产生的教学设计,因真正体现了学生的主体性,所以能激发学生的学习兴趣。可以推测,如果在高校思政课教学研究中推行课例研究,思政课教师如果能从学生如何学去思考如何教;从学生的需求出发,结合教学目标来设计教学,无疑将调动学生的学习兴趣,从根本上解决思政课的实效性不高的问题。

(三)推动思想政治课教学方法的完善和创新

通过促进教师的专业成长,课例研究可以增进思想政治课教学方法的不断完善和创新。首先,传统的教学方法可以通过课例研究得以不断地改善。讨论法、讲授法、案例法等传统教学方法在教育技术日新月异的背景下,需要结合新技术加以改善。以课例研究为载体,立足学生主体,运用集体智慧对将传统教学方法与新技术有机结合,使之既能彰显传统教学方法经久不衰的魅力,又能焕发时代的气息。其次,课例研究也能检验新教学模式的效果,探讨和解决新教学模式研究实施过程中出现的各类问题。例如,现在大力推行的线上线下混合式教学方法,其效果如何,在实施中会出现哪些问题,如何来解决这些问题,课例研究都能一一给出令人满意的答案。再次,国外许多研究表明,课例研究能提高教师的自信心、自我效能感和自尊水平,具体表现为教师比先前更乐意尝试新的教学手段和方法。最后,课例研究往往能积累大量的资料,比如与学生和教师交流的记录、课堂实录等,通过这些资料的分析,可以为教学方法的改革提供可靠的数据和研究基点。

三、高校思想政治课教学推行课例研究的实践案例

2016年以来,浙江工商大学《思想道德修养与法律基础》课程组按照课例研究流程,推行“以课例研究为载体的专题式教学实践探索”项目,以提高“思想道德修养与法律基础”课程教学效果。该项目实施至今取得了三方面效果。

一是顺利实现了教材内容向教学内容的有效转化。“专题式”教学通过打乱原有课本章、节、目的顺序,对教材内容重新组合,突出教学重点和难点,并将教学内容向纵深处拓展,使之适应大学生的知识结构,满足大学生的求知欲望,从而实现教学目标。如何合理地选择和设置专题是“专题式教学”的关键,课例研究为解决这一关键问题发挥了重要作用。项目推行共五步,第一步是分配专题。项目组共有9个成员,通过多次反复讨论,在教材内容的框架中确定了13个专题,并根据成员的知识背景和专长进行专题分配,每个成员都分配到了1—2个专题。这是该项目的第一步。第二步是集体备课,确定每一个专题的教学目标、重点、难点、内容和手段,并初步形成教案。第三步是观察与交流。每一个专题由指定的教师授课,其他8个成员在课堂中听课、观察学生的反应、和学生进行交流,并做简要的记录。第四步是分享与反思。课后9个项目组成员分享在课堂授课和观察中的感受和反思,提出修订意见。第五步修订教学方案。根据9个成员的建议,共同修订教学方案,以备下个学期使用。在这一课例研究的过程中,专题不断地得到修订,使之越来越具有科学性、实效性和系统性。

二是形成一个开放民主的教学创新团队。相对而言,高校教师授课具有个性化特点,而对高校思政课教学效果的评估在某种程度上也具有主观性,所以部分教师并不喜欢自己的课堂对同行无条件开放,更不喜欢同行对自己的课评头论足。而课例研究作为一种教学诊断,其诊断的内容包括教学内容、教学方法和教学手段,是一种全方位的诊断,要求授课教师全方位开放自己的课,并接受同行全方位的评估。不得不说,这是一种挑战。虽然某个专题是由特定的教师授课,但是授课的内容、重点、难点、教学方法和教学手段等,都是集体备课确定下来的。所以,授课者只是执行者而已,对课例的诊断并不是针对教师的诊断,而是针对课的诊断,这极大地缓解了授课教师的压力。通过6轮的训练,项目组成员已经形成了一种开放的态度,并轻松接收课堂中其他8位同行及其点评。这种开放民主的态度,为整个教学团队的成长打下了坚实的基础。目前,整个项目组成员不仅做到资源共享,而且每次评课都能畅所欲言,在教学“共同体”中不断成长。

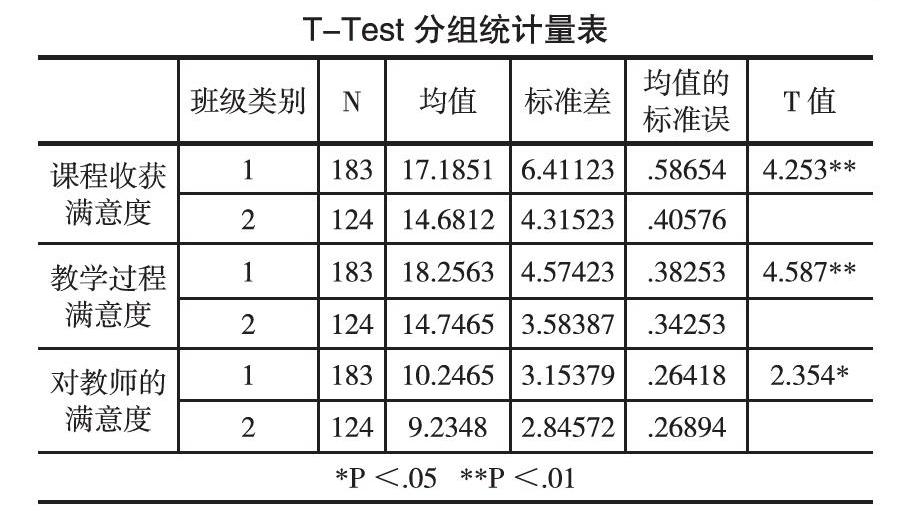

三是显著提高了课程教学效果。项目组每学期都会采集数据,以检验课例研究的实际成效。得益于不断改进的教学内容、教学方法和教学手段,进行“专题式教学”方法的班级教学效果有显著的提高。以2018—2019学年第二学期采集的数据为例,采用经过信效度检验的“基础课”课堂满意度调查问卷,在施行“专题式教学”的班级实测,用普通班级作为对照组。“‘基础课课堂满意度调查问卷”有“课程收获满意度”“学习过程满意度”和“对教师的满意度”三个维度,用SPPS统计软件包对实验组和控制组在三个维度上的得分进行独立样本T检验,结果见下表。

由表可知,在“课程收獲满意度”“教学过程满意度”“对教师的满意度”三个维度上,施行课例研究班级的得分均值都显著地高于普通班级,数据分析的结果证实了课例研究能够显著地改善教学效果。可见,将课例研究引进高校思想政治课教学实践,有利于改善和提高教学效果,增强学生的获得感。

参考文献

[1]McDonald,S.Co-Constructing New Classroom Practices: Professional Development Based upon the Principles of Lesson Study[C].the 33rd Annual Meeting of the Mathematics Education Research Group of Australasia(33rd),Freemantle,Western Australia,2010:788-795.

[2]胡庆芳.优化课堂教学方法与实践[M].北京:中国人民大学出版社,2014:14,3.

[3]杨玉东.课例研究的国际动向与启示[J].全球教育展望, 2007(3):47-49

[4]Dotger,S;Barry,D;Wiles,J;et al.Developing Graduate Students' Knowledge of Hardy-Weinberg Equilibrium through Lesson Study.Journal of College Science Teaching,2012,(1):40-44.

[5]Lewis,C.Does Lesson Study Have a Future in the United States? Nagoya Journal of Education and Human Development,2002,(1):2-27.

[6]蔣盛楠.美国威斯康星大学教师发展的有效途径—课例研究[J].外国教育研究,2012(10):106-112.

Practical Exploration of Implement Case Study in Ideological and Political Course

in Colleges and Universities

LU Li-qing

(School of Marxism Studies, Zhejiang Gongshang University, Hangzhou, Zhejiang 310018, China)

Abstract: Case study is an effective way to promote teachers' professional growth and optimize the effect of teaching. If case study can be carried out in the ideological and political course, it will evidently improve the effectiveness of the classes and remarkably enhance professional quality of the teachers who teach ideology and politics classes. And it will also stimulate the students' motivation and enthusiasm to take part in the classes, and constantly improve the teaching effect of ideological and political courses and enhance the sense of college students' acquisition in the course.

Key words: case study; ideological and political courses in colleges; teaching practice; teaching effect