舒适护理在中年冠心病患者介入治疗中的应用效果观察

2020-09-08

100027武警北京总队医院,北京

冠心病属于临床常见多发病之一,主要是因心脏冠状动脉急性供血不足导致患者出现局灶性心肌缺血或者坏死,根本原因为冠状动脉血管粥样硬化,中年人患病居多[1]。临床常采用介入治疗,具有一定疗效,然而大多患者对疾病与治疗知识均缺乏基本了解,由此产生不同程度不良情绪,继而影响疗效,因此采用合理有效护理干预措施非常重要[2-3]。为深入探讨舒适护理在中年冠心病患者介入治疗中应用效果,采用对照分析法开展研究,现报告如下。

资料与方法

2017年10月-2019年5月收治中年冠心病患者116 例,随机分为两组,各58 例。所有患者均符合冠心病诊断标准,且接受介入治疗。排除年龄超过60岁以上,合并有严重电解质紊乱或严重心、肝、肾等疾病患者。所有患者及家属均签署知情同意书,本研究经医院伦理委员会批准。研讨组男34 例,女24例,年龄41.7~56.9 岁,平均(49.43±3.18)岁。参照组男33例,女25例,年龄42.1~57.3 岁,平均(50.04±3.44)岁。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

方法:⑴参照组采用常规护理干预,护理人员在介入治疗前做好相关准备工作,密切监测患者生命体征。同时指导患者保持优质饮食、睡眠情况,并确保皮肤完整,预防褥疮与坠床事件发生。另外叮嘱患者要遵医嘱按时按量用药。⑵研讨组采取舒适护理。①介入治疗前:首先对每一位患者心理与生理舒适需求进行深入调查,结果显示患者最为关注方面为医疗服务质量。患者入院,往往对陌生环境有不同程度不适应,因此易产生恐慌,此时护理人员应积极主动作好接待工作,详细介绍病房环境、有关制度及医护人员情况,使患者快速熟悉新环境。然后向患者提供整个诊治过程的感觉性与程序性资料,示范解说操作流程与自我调整的方式,成功案例现身说法,积极引导患者树立治愈疾病信心,在医护过程中有效配合,使其充分感受到安全感与舒适性。②介入治疗中:为患者提前做好术前一系列准备工作,降低导管室噪音,通过安静、舒适环境进一步减少患者恐慌与焦躁心理。运送过程中尽可能避免碰撞与颠簸。在介入治疗期间,患者身体暴露程度尽可能降低,在进行输液、吸氧、体位调整等操作之前先告知患者注意事项,操作时动作保持轻柔,降低不适感。严禁在治疗过程中议论病情,始终以亲切的语言指导患者进行正确配合,掌握恰当的时机将手术进展情况告知患者,通过抚摸、眼神等让其感受到心理舒适。③介入治疗后:治疗完毕,护理人员用温盐水纱布将患者皮肤上残余消毒液及血迹轻轻擦拭干净,在拔除鞘管时,患者常会因恐慌或疼痛而导致迷走神经兴奋,从而产生躯体与内脏疼痛感、心率减慢、大脑皮质紧张反射等状况,通过下丘脑对血管扩张产生影响,继而血压降低。所以在拔管前应特别注意提醒患者,并给予安慰与解释,避免产生迷走神经反射情况。治疗后强调多喝水的重要性,期间关注患者表情,及时提供排便器,便后应对敷料进行检查,保证干燥、清洁,发现污染立即予以更换。治疗后要求患者严格卧床休息,患肢制动24 h,患者常会感觉全身肌肉紧张、患肢僵硬麻木、腰酸背痛等,此时护理人员应协助患者在不影响伤口基础上提高卧位舒适性,间隔30 min进行下肢按摩,不仅能够促进血液循环,还能减轻下肢沉重感。适当播放轻音乐、定期开窗通风、鼓励亲朋好友多陪伴患者等,让患者始终保持轻松、愉悦的心理状态。

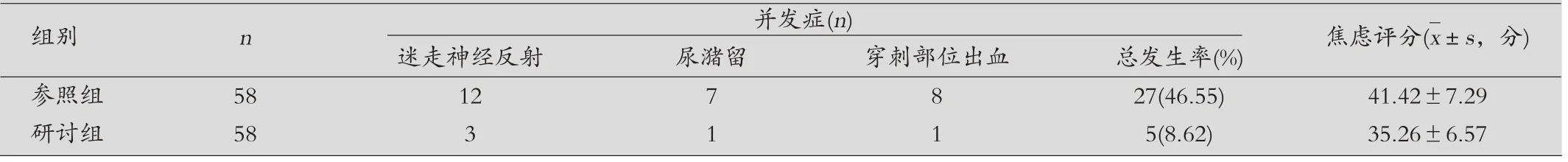

表1 两组患者治疗后焦虑评分与并发症情况比较

观察指标:比较两组患者治疗后并发症发生及焦虑情况。采用我院自制焦虑自评量表对患者治疗后焦虑情况进行评分,评分越高,焦虑程度越高。

统计学处理:数据应用SPSS 19.0 软件处理;计数资料以[n(%)]表示,采用χ2检验;计量资料以(±s)表示,采用t检验;P<0.05为差异有统计学意义。

结 果

两组患者治疗后焦虑评分与并发症情况比较:研讨组并发症发生率及焦虑评分均优于参照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表1。

讨 论

中年冠心病患者治疗主要采取经皮冠状动脉介入治疗方式,具有创伤小、出血量少、术后恢复快等优势[4]。然而冠心病发病突然,患者心理承受巨大压力,往往伴随多种不良情绪[5]。因此在介入治疗过程中加强患者舒适感,对疗效有积极影响[6]。本研究主要对患者在进行介入治疗前、中、后三个环节给予舒适护理,从心理、体位、环境以及关怀陪伴等方面加强舒适性干预,满足患者对医疗服务质量需求,让患者生理愉悦、满意。本研究结果显示,研讨组并发症发生率及焦虑评分均优于参照组,差异有统计学意义(P<0.05)。综上所述,中年冠心病患者应用舒适护理临床效果良好,利于患者顺利完成介入治疗。