就业为导向的体育高职院校实训基地建设研究

2020-09-07魏斌

魏 斌

(福建体育职业技术学院,福建 福州 350001)

体育高职院校作为高等职业教育的新成员,目前全国共有18所。如何借助国家大力发展职业教育、体育产业和健康服务业的东风,促进全国体育职业教育的创新发展已成为我们面临的重大课题。高技能人才不仅需要具备较为系统的专业理论知识,更要有熟练的职业技能、适应岗位群需要的实际工作经验以及爱岗敬业的职业态度等综合素质[1]。经历20多年的发展,我国职业教育日益呈现出国际化、信息化、多样化和市场化趋势,但相较于德国、日本、美国等发达国家,实习实训基地建设仍是我国高职教育的薄弱环节。因此,建设符合现代职业教育规律的实训基地是培养高技能体育人才面临的一项迫切任务。本文通过对福建体育职业技术学院实训基地的建设进行探讨,并依据“以就业为导向”的原则提出新的思路,以期为全国同类高职院校的实训基地建设起到示范及带动作用。

1 学院实训基地建设目标与思路

1.1 建设目标

针对体育产业及健康服务业的发展,坚持以学生就业为导向,以校企合作为基础,建设与专业发展相适应的校内外实训实习基地,培养系统掌握现代科学理论和方法,熟练运用体育专业知识、应用技能,符合现代体育理念与创新创业精神,适应体育俱乐部、中小学教学、健身机构、社区体育、行业协会等社会市场需求,服务全民健身、竞技体育、体育产业与健康服务业发展领域的高水平技术技能体育人才。争取到2020年,将运动训练、体育保健等学院龙头专业建设成为在全国体育高职院校同类专业中具有较大影响力的重点专业、特色专业,把学院办成在全省体育院校中最具专业特色、在全国同类院校中争创一流的示范性现代体育高职院校。

1.2 建设思路

(1)积极推进现代学徒制,大力开设“订单班”,重点采取“校企双主体、工学一体化”的教学方式,努力打造“二元制”职业教育品牌。“订单班”模式不同于传统模式的关键是转变校企双方角色定位,由学校择优选取企业为其“量身定做”人才,而企业则以委托培养的形式向学校支付人才培养成本及学生学习补助,并派员参与人才培养全过程。新型订单班不仅有利于搭建学生就业直通车,也有利于企业择优培养人才,更有利于学校以市场为主体地位培养人才。[2]

(2)发挥产学研合作指导委员会在人才培养模式改革中的作用,完善校企合作共同制订培养方案、共同研发课程、共同编写教材、共同实施教学、共同搭建学生就业服务平台的人才培养机制,以学生为主体,以职业能力为主线,突出教学过程的实践性、开放性和职业性。人才目标定位在基层体校、初级学校、社区体育、体育俱乐部、休闲中心、企事业单位及相关行业协会,为它们提供能在生产、管理、服务第一线从事体育教学、指导、训练、竞赛和管理工作的高素质技术技能人才[3]。

(3)大力建设与各专业相配套的校内实训基地,为各专业学生技能实训和社会服务实践创造有利条件。积极与健身机构、体育场馆、体育俱乐部、体育相关企业、商店和中小学校、幼儿园、卫生站、社区、社团等实体合作创建院系两级校外实训基地,依托工学结合、顶岗实习实训的企业,为学生的专业综合实训和毕业实习提供稳定的顶岗实习条件,并逐步建立学生定点实习实训、教师定点实践锻炼制度。

2 学院实训基地建设成效

2.1 人才培养模式与课程改革

2.1.1 产教融合校企合作,打造“二元制”特色品牌

学院通过重点推进校企合作人才培养模式,全面实行“双证融通”制度,积极建设校内外实训基地,并不断加强职业指导和创业教育等措施,为更好地面向社会、面向市场、面对产业办学奠定基础[4]。2015年,学院根据福建省试点“二元制”技术人才培养模式精神,重点采取“校企双主体、工学一体化”教学方式,努力打造“二元制”职业教育品牌。学校相继与英剑跆拳道俱乐部、诚忠跆拳道俱乐部、捷仕健身俱乐部、深圳好家庭实业有限公司等体育企业开展了具有“二元制”性质的订单式人才培养模式。在学院的不懈努力下,运动训练专业于2017年成功入选福建“二元制”技术技能人才培养模式改革试点专业。订单班模式的实施有效提升了学生的就业层次和就业成长空间,打造了学院健身及跆拳道专项两大极具影响力的品牌。目前福建省50 %以上的健身俱乐部、70 %以上的跆拳道俱乐部教练均由学院培养,全省游泳馆100%的游泳救生员也由我校的体育职业技能鉴定站通过鉴定持证上岗。

2.1.2 推动专业与职业标准相衔接,形成“二维”课程体系

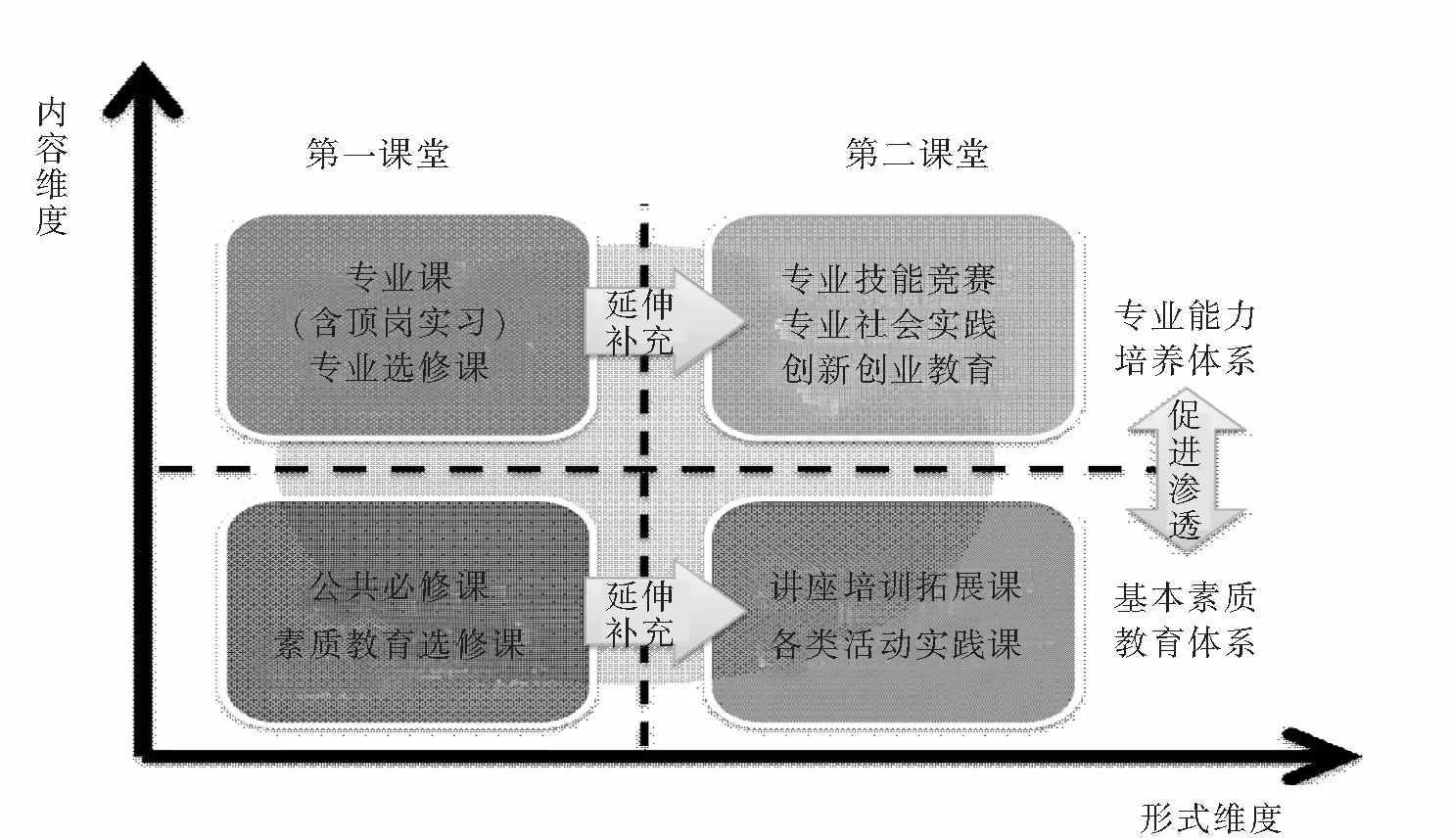

按照“企业与学生需求并重”的原则,初步形成了由“内容”和“形式”两个维度构成的课程体系“二维”模型(图1)。这两个维度包括四个教育教学活动模块,不同的模块发挥不同的作用,共同构成一个完整的课程体系,形成教育的合力。[5]

图1 课程体系“二维”模型图

内容维度包括“基础素质教育体系”和“专业能力培养体系”两方面,教学目标源于企业对学生的需求,两者的融合与渗透,共同构成一个完整的课程体系。(1)基本素质教育制度是人才培养的前提和基础,学生主要学习内容包括思想道德品质、专业素质、身心健康、应用基础等方面,渗透职业特点和企业需求,关注学生“如何成为一个社会人”。(2)“职业能力培训体系”的进一步深化和专业化人才培养,主要关注系统培养学生的专业理论知识和专业技能,渗透职业素养的培养和核心专业能力基本素质教育体系,解决“如何成为一名专业人”的问题。

形式维度包括第一类和第二类。第二课堂是第一课堂的延伸和补充,是课程体系中不可或缺的组成部分。其中,第一课堂侧重于系统知识的传授和专业技能的培养,主要形式是课堂教学,这是教育教学的主要渠道;而第二课堂侧重于实际锻炼和发展学生的个性,以学生的课外实践活动为主。

2.2 建设符合现代职业教育规律的实训基地

学院大力推进对接职业岗位的实践教学基地建设,现有32个校内实训基地、1 116个实训工位,建筑面积达 34 756.38平方米,实训设备总值达 1 893.11万元。截至2017年9月,校外实习实训基地已由2013年合作松散的35个增加至紧密联系的59个,产学合作企业总数由30个增加至95个。学院与企业有合作的专业数占专业设置比例的100 %,企业录用顶岗实习毕业生比例达到89.07 %。近年来,学院联合全国同类院校,深入研究体育职业院校如何在实习实训、产教融合与服务社会等方面形成独有特色,迎头赶上全国其他类型先进高职院校,以先行先试的精神付出了不懈的努力,进行艰辛的探索。因在体育高职特色办学方面取得的创新成果,2015年学院被国家体育总局推选担任教育部“全国体育职业教育教学指导委员会·理论专业委员会”主持单位,全国体育职业教育教学指导委员会秘书处的日常工作也由学院承担。

2.3 大力培养“双师型”教学团队

为适应体育职业教育专业建设需要,学院通过积极招聘和培养高学历、高职称、高技能师资,以及调入高水平专业教练员和引进符合条件的优秀退役运动员等途径,逐步形成了师资建设长效机制[2]。学院还制定了《专业带头人、骨干教师建设规划》及《双师素质教师资格认定管理办法》等文件,并通过选派专任教师研修学习、企业实践、访学挂职,以及吸引行业企业技术专家担任兼职教师等方式,不断加大专业领军人才和双师素质教师的培养力度。学院专任教师中,高级职称以上比例达到36.62 %,研究生学位以上比例达到47.89 %。学校还培养了近十名省级以上教学名师、省级专业带头人、省级优秀教师,另有教师入选国家体育总局“优秀中青年专业技术人才百人计划”,初步形成了名师引领、结构优化、专兼合理的师资队伍结构。

2.4 不断提高学生培养质量

学院坚持把立德树人作为人才培养的中心环节,通过大力开展思想政治教育及学风建设系列活动等举措,实现了全员育人、全过程育人、全方位育人。近年来,学院办学规模屡创历史新高,学院毕业生就业率也连续6年递增,用人单位满意度始终位居全国同类高职院校前列。学生集体及个人共荣获地市级以上奖励85次,其中在省级以上体育技能大赛中获奖56次。此外,学院通过支持大学生成立各类创新创业团队、举办各类创新创业赛事和讲座等举措,形成了学生创新创业的浓郁氛围,涌现了黄聪、吴书晗、李婧、林剑东、胡燕青等一批投身体育服务业的毕业生自主创业模范。雷光鹏创办的网络平台公司还作为优秀创业事迹在福建日报得到了重点报道。

2.5 依托资源优势服务社会需要

学院依托体育行业资源优势,近年来相继承办了海峡论坛·海峡两岸体育学术论坛、中国科协年会·追求运动与卓越国际研讨会、全国体育职业学院书记院长会议、全国特殊奥林匹克运动会、福建省大学生运动会等50余场大型高级别赛事和活动,参加人数累计数万人之多。自2014年学校承办全国首届体育职业院校技能大赛以来,我校师生在历届大赛上共获得团体项目5个一等奖、11个二等奖和个人项目8个一等奖,综合成绩始终位居全国一流水平。学校努力打造以“服务社会、贡献社会”为主题的体育志愿者服务品牌,组建专业团队相继参加了中国国际体育博览会、首届全国青年运动会等数百场、数万人次的大型体育赛事活动的特色志愿服务工作,赢得了赛事主办方的高度评价和诸多殊荣。学院积极发挥闽台“五缘”优势,相继与台北市立体育学院签订了校际合作协议,承接了台北市立体育学院来闽训练任务,选派了数名教师前往台湾地区有关高校进行访问学习,并通过组织师生参与海峡两岸大学生电子竞技赛等全民健身活动,以体育赛事交流为平台促进了两岸同胞情感的深度融合。

2.6 完善实践教学管理和保障机制

一是探索实施“产教融合”人才培养模式,强化职业能力培养。先后与舒华、特步、安踏、美津浓、浩沙、宝利豪、名乐等数十家体育行业知名企业开展深度合作,校企共同探讨专业岗位能力素质要求,确定以岗位能力培养为核心的人才培养理念。使学生参与健身指导、体育指导、体育营销、赛事策划等各类体育企业工作全过程,强化对学生职业行动能力及创新能力的培养。二是完善校内实践基地。对原有教学实训场所进行改造提升,提高实训设备的利用率。投入专项经费建设了健身健美操、保健康复技能、蹦床运动技术、击剑运动技术、篮球运动技术等校内实验实训基地,形成了集教学活动、实训实习、技能服务于一体的综合性校内实训基地。三是不断建立健全实践教学规范化管理,相继制定完善学校《学生毕业实习管理办法》《校内实训基地管理办法》《实训管理办法》等实践教学管理文件,校内实训设有指导教师管理,校外实习设有专职教师、辅导员及企业人员协同管理,学校及系部督导组同时发挥作用,形成了日益完善的实践教学质量评价与监督机制[6]。

3 建议

(1)体育职业院校应大力建设与各专业相配套的校内实训基地,为各专业学生技能实训和社会服务实践创造有利条件。应积极与校外相关单位合作创建院系两级校外实训基地,为学生的专业综合实训和毕业实习提供稳定的顶岗实习条件,并逐步建立定点实习和定点实践制度[7]。

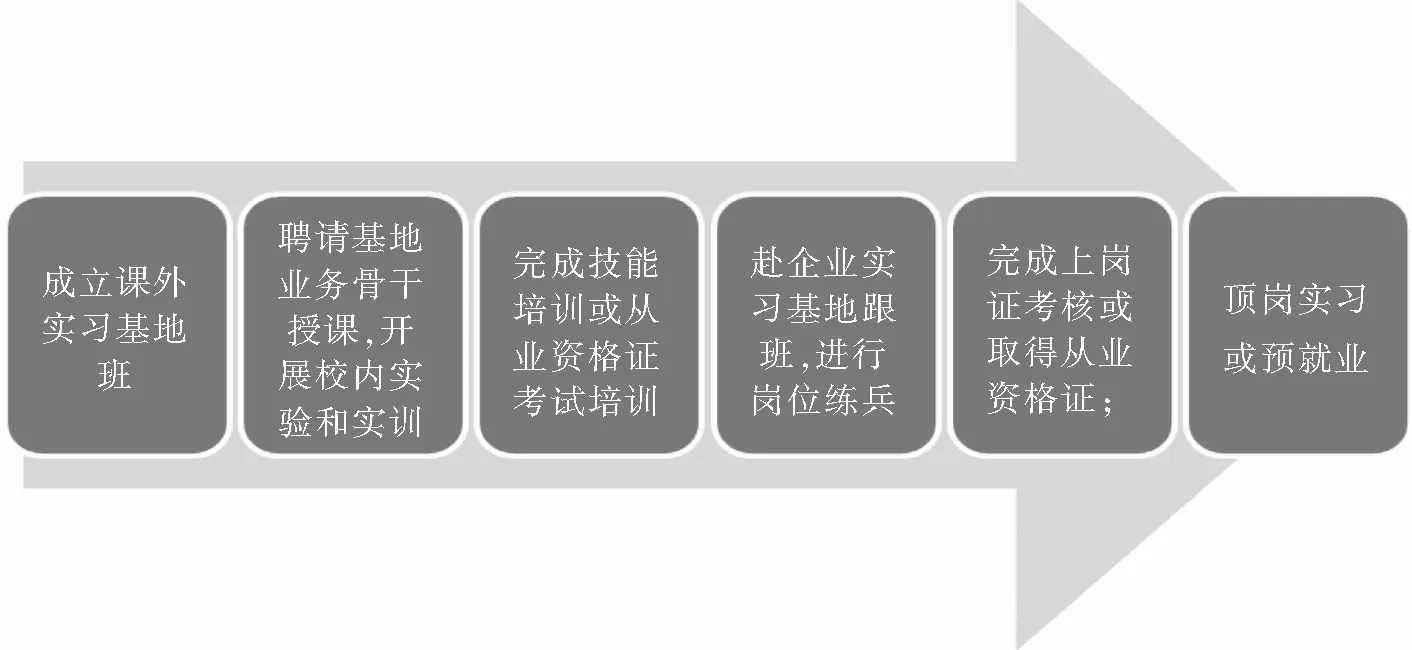

(2)体育职业院校应建立“以就业为导向”的“一站式”实习实训模式。即“校内实训(技能鉴定和资格证考试)——校外实训(岗位实战练兵)——顶岗实习”的实习实训模式,如图2所示。

图2 “一站式”实习实训模式图

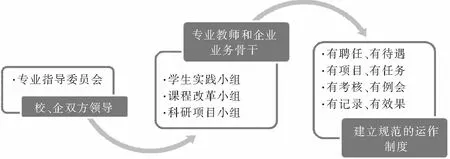

(3)体育职业院校应建立高效的“开放式”实习基地运作和管理模式(图3)。建立健全与用人单位对接的实习实训考核评价制度[8],确保技能教学、产教融合、技能大赛,以及“双师型”队伍建设培养等方面健康稳定发展,逐步建立高等学校、体育行业、科研院所和其他社会组织共同参与的职业教育质量评价机制。实行高职院校职业教育年度质量报告和毕业生就业跟踪调查制度,健全高职院校学生就业情况与招生计划、专业调整的联动机制。

图3 “开放式”实习基地运作和管理模式图

4 结论

体育高职院校要培养实用型、操作型、技能型体育专业人才,校内外实训基地建设是基本保障。在国家实施体育强国战略和大力发展职业院校的形势下,我国近20所体育高职院校校内外实训基地建设仍然存在着诸多问题。一是人体科学实验室建设特色不够显著,与医科类本科院校趋同,现代体育运动场馆综合利用率较低,校内实训基地建设情况尚能满足职业教育需要,但校外实训基地建设与体育服务业需求之间的矛盾仍然突出。二是校企合作体制机制创新性不足,实训基地条件有待进一步完善。特别是在深化校企合作,形成人才共育、过程共管、成果共享、责任共担的紧密型合作办学体制机制以及经费筹措、兼职教师聘任(聘用)、实习实训基地建设等方面仍需进一步完善。三是专业建设与人才培养模式改革力度仍需进一步深化。在深化订单培养、工学交替等多样化的人才培养模式改革,引入行业企业技术标准开发专业课程,推行任务驱动、项目导向的教学模式等方面仍需进一步的研究和探讨。

面向新时代,我国体育高职院校必须“以就业为导向”,进一步优化实训基地建设。一是顺应大健康服务业需求大力建设体育康复、运动理疗、体质测试等实用性综合服务型实验室,并借助体育场馆优势发挥多重服务功能,更好地培育学生多种能力,满足运动训练、体育康复、社会体育等多专业人才培养发展需求,提升学生场馆运营、健身指导、体育培训等方面的专业技能。二是进一步加强产教融合,以建设“厂中校”“校中厂”等形式实现校企合作共赢。要与行业企业开展深度合作,实现高校与行业企业我中有你、你中有我的良性局面。三是新时代体育高职院校还应加强管理队伍建设,借助信息技术手段优化管理,切实推进实训基地的信息化、现代化、数字化管理。