上海市校园足球精英训练营输送体系现状研究

2020-09-07颜中杰程延宗

颜中杰,程延宗

(1.上海大学体育学院,上海 200444;2.昆山市花桥金城小学,江苏 昆山215332)

为贯彻落实《中国足球改革发展总体方案》,发掘和培养优秀足球后备人才,2015年12月,上海市教育委员会决定组建市、区两级校园足球精英训练营[1]。组建精英训练营是一项系统工程,涉及到足球后备人才的选拔、培训、竞赛、输送、教育和保障等多个体系,而输送体系则是其中最为重要的一个环节。培养足球后备人才就如同开采石油,能够发现深埋地下的原油固然可喜,但如何把原油输送出去,并很好地加以利用才是真正具有决定意义的一步。尤其是在青少年足球后备人才严重匮乏的当下,如何把这些为数不多的优秀人才选拔好、培养好、输送好,是组建精英训练营亟待解决的一个问题。

1 研究对象和研究方法

1.1 研究对象

上海市校园足球精英训练营输送体系。

1.2 研究方法

(1) 文献资料法。访问上海体育学院图书馆,登陆中国知网,以“校园足球”“精英训练营”和“输送体系”为主题词查阅相关文献资料和电子资料。

(2) 实地调查法。从2016年10月到2017年5月,课题组先后考察了杨浦区、黄埔区、浦东新区和普陀区等14个区的校园足球精英训练营,与杨浦区娄祥葆、黄浦区陆兴海、浦东新区严军平和普陀区滕颖磊等相关负责人就“精英训练营现状”“存在的问题”以及“发展对策”等问题进行深入访谈。

(3) 问卷调查法。课题组于2016年6月到12月,对上海市16个区县精英训练营进行了实地调研,与教育部学生体协足球工作部赵俊杰副主任、项目主管曹源、刘文治、田博和游嗣荣等,市精英训练营负责人王江宇、陶然成和卢高峰等,区精英训练营负责人娄祥葆、王琼和严军平等相关人员进行了访谈。同时,在球队参加上海市校园足球精英训练营比赛期间,课题组在每个区县中随机选取教练员、营员和营员家长各6~8名进行了访谈,访谈人员共计100余人。此外,课题组还向16个区县校园足球精英训练营办公室负责人发放《上海市校园足球精英训练营输送体系研究——专家问卷》共16份,全部回收完毕且有效;制作《招收上海生源高水平足球运动员统计表》发放给同济大学沈寅豪、东华大学张拥军、上海理工大学袁晶、上海工程技术大学张哲老师填写,全部回收完毕且有效;制作《足球特长生出路统计表》发放给同济大学第一附属中学娄祥葆、大同中学陆兴海老师填写,全部回收且有效。

(4) 数理统计法。运用SPSS11.0软件对数据进行统计学处理。

2 结果与分析

2.1 各区县精英训练营现状

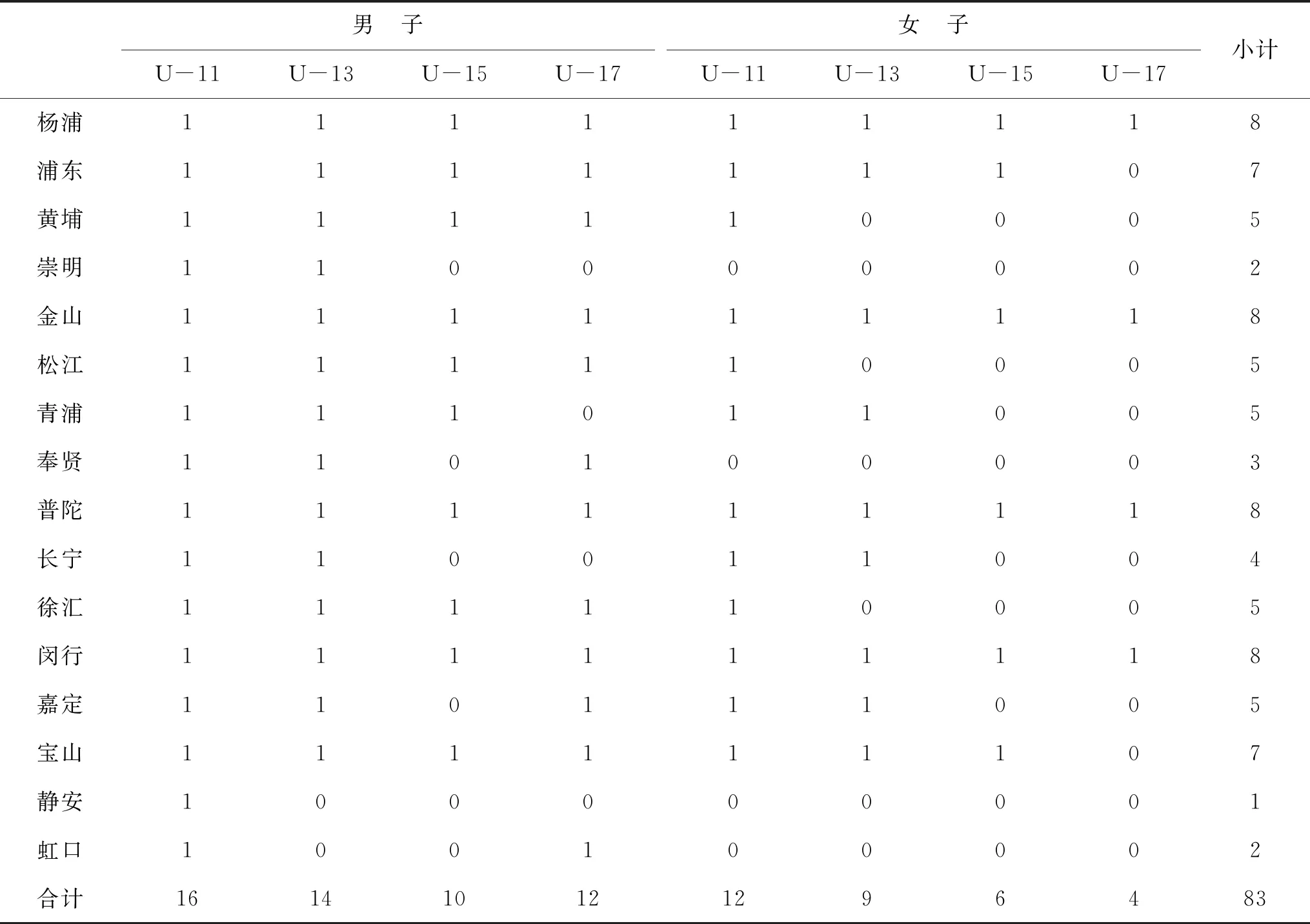

(1) 各区县组建训练营数量情况(表1)

表1 各区县组建训练营数量统计表

根据相关要求,在全市16个区县组建U-11、U-13、U-15或U-17精英训练营体系。从实际调研情况看,16个区县均能积极组建精英训练营。据《上海市校园足球精英训练营输送体系研究——专家问卷》的统计结果显示:上海市现有男、女各年龄段精英训练营共83个。其中,男子U-11,16个;U-13,14个;U-15,10个;U-17,12个。女子U-11,12个;U-13,9个;U-15,6个;U-17,4个。各区县训练营的数量略有不同,有11个区县的训练营数量超过5个(含5个),占各区县总数的68.75 %。其中,杨浦区、金山区、普陀区和闵行区均组建了8个训练营数量,数量最多。而静安区仅仅组建了1个U-11训练营,是16个区县中组建训练营最少的区县。

(2) 各区县各年龄营员数量情况(表2)

表2 各区县各年龄营员数量统计表

由表2可知,上海市校园足球精英训练营共有营员2 279人,距离上海市教委提出的“参营训练的总人数达3 000人以上”还有一定的差距。其中,男子营员1 589人,女子营员690人,男子营员数量明显多于女子营员,与世界范围内女子足球发展落后于男子足球的状况基本吻合。部分区县女子足球教练员稀缺、生源紧张等问题是导致这一现象的主要原因。而足球“欠发达地区”——金山,在引入女足教练之后,女子足球已经取得了长足进步,在不少组别的比赛中,已经凸显出冲击奖牌的实力。

(3) 各区县训练营输送体系情况

由表3可知,上海市共有4个区县拥有完备的男、女精英训练营输送体系,占全市区县总数的25 %,它们分别是杨浦区、金山区、普陀区和闵行区。另外,还有4个区县只具备完善的男子输送体系,它们分别是浦东区、黄埔区、徐汇区和宝山区。其它区县则不同程度地出现了输送断层。

就目前情况而言,我们认为理想的输送体系应该是各区县均具有完整的精英训练营体系。球员随着年龄的增长和球技的提高,可以依次进入本区县U-11、U-13、U-15、U-17训练营接受足球训练;在高中毕业后,根据个人意愿和足球能力,可进入高校(如高校高水平足球队、体育院校运动训练专业、普通高校阳光组足球队等)或者进入职业足球俱乐部梯队继续自己的足球生涯。

当然,精英训练营应该是一个开放的体系,使得球员能进能出。体系外的适龄球员,通过测试,只要符合训练营的要求,就可以进入训练营接受训练;而体系内的球员,如果出现文化学习困难、足球水平下降亦或伤病困扰等情况,则不符合训练营的要求,应退出训练营。

与上海市校园足球精英训练营输送体系理想模型(见图1)相对照,我们会发现,各区县18岁以内输送体系就已经残缺不全,营员成才全过程的合格者更是寥寥无几。几乎所有的输送通道都是“断头路”,因为很少有训练营与高校、足球俱乐部建立联系,能做到有组织、有计划地把营员推荐出去。

图1 上海市校园足球精英训练营输送体系理想模型

综上所述,结合与教育部学生体协足球工作部领导、市区精英训练营负责人的访谈,课题组成员一致认为,上海市校园足球精英训练营输送体系基本框架已经形成,但各级训练营之间的衔接融洽度有待近一步加强,其中最严重的问题是出口不畅,各区县普遍缺乏与高校或足球俱乐部的联系,导致球员出路只能依靠自己寻找,这严重影响了校园足球的球员成材率和社会声誉。

2.2 精英训练营输送体系影响因素分析

课题组以“您认为影响精英训练营输送体系的主要因素有哪些?”为题,对上海市16个区县校园足球精英训练营负责人进行了问卷调查。结果见表3,其中招生政策、家长支持、学业压力以及中等职业学校校园足球活动的缺失是影响输送体系的四个主要因素。

表3 影响精英训练营输送体系的主要因素 N=16

(1) 招生政策。目前上海市体育特长生招生工作主要有三个阶段:小学升初中、初中升高中和高中升大学。课题组对此现状经调查了解到,体育特长生招生的瓶颈出现在初中升高中和高中升大学两个阶段,而其中,以高中升大学出现的问题尤为严重。现对这两个阶段分别进行论述。

①初中升高中阶段。截至目前为止,上海市教育委员会、上海市体育局先后下发了《上海市教育委员会、上海市体育局关于2006年本市普通高中学校招收体育特长生工作的意见》(沪教委体〔2006〕3号)[2]和《上海市教育委员会、上海市体育局关于做好2010年上海市普通高中招收体育特长生工作的补充通知》(沪教委体〔2010〕25号)[3]两个文件。各区教育局均在此文件框架内制定本区招生细则,并有序地开展相关工作。

根据文件规定,上海市共有复旦附中、大同中学和南洋中学等11所高中具备招收足球特长生的资格,总计可招收百余人。但课题组在实地调查过程中发现,由于种种原因,部分学校已经在缩减或取消足球特长生的招收数量。目前仍坚持常年招生且始终保持一定招生规模的学校仅有大同中学(男足)、同济一附中(男足)和曹杨二中(女足)。课题组分别到上述三所学校进行实地调研,认为造成目前这种窘境的原因主要有以下两点:

初中足球生源严重萎缩。长期以来,包括上海在内的全国各地青少年足球后备人才数量锐减,高中足球特长生招生情况呈现出“有渠无水”的现象。据统计,2011年大同中学、同济一附中共录取5名足球特长生;2012年,共录取6名;2013年共录取15名。大同中学、同济一附中都是市属重点高中,其招收足球特长生工作尚且遇到如此大的困难,其他学校招生的艰难可想而知。

足球特长生高考升学渠道不畅。课题组对同济大学第一附属中学娄祥葆、大同中学陆兴海老师填写的《足球特长生出路统计表》进行统计,结果显示:2014到2016年,两所高中共有24名足球特长生毕业,其中有23人进入高校,占总人数的95.8 %。因此,我们认为高中足球特长生的主要出路是升入高校。进一步分析发现,通过高水平运动员招生进入上海试办高水平运动队学校的学生仅8人,约占总人数的三分之一。换言之,平均每年只有2名上海生源足球特长生进入上海市试办高水平运动队高校。

②高中升大学阶段。通常情况下,升入高校或进入足球俱乐部是足球特长生成功输送的重要标志。研究上海市高中升大学阶段的招生政策后,我们认为其主要问题是招收高水平足球运动员的高校数量太少。

根据教育部规定,上海只有同济大学、东华大学、上海理工大学、上海工程技术大学4所高校属试办高水平足球队高校。据《招收上海生源高水平足球运动员统计表》显示,2014到2017年,平均每年仅有7名上海生源的足球特长生能进入上述4所高校学习。

(2) 家长支持。作为青少年的监护人,家长对于青少年是否从事足球运动有着近乎决定性的作用。调查过程中我们发现,近年来,随着我国同日、韩等国家青少年足球活动交流的增多,其家长支持模式也逐步传入我国。日、韩青少年足球比赛,更像是一个盛大的节日,家长们会在比赛日当天驱车来到赛场,在场地周围搭起帐篷,准备好饮料、食物,孩子们一天要踢数场比赛,帐篷就是他们的营地,所有的后勤保障工作,完全由家长承担。比赛时间一到,孩子们就上场比赛;比赛结束后,孩子们则回帐篷休息。因此,现在家长对孩子踢球的支持,已不仅限于允许孩子踢球和为其购买球衣等事情,还被赋予了新的内容。

(3) 学业压力。校园足球开展情况与球员年龄的剪刀差现象明显。小学足球活动开展情况最好,参赛人员众多,得到了家长、班主任的鼓励和支持,每个班都有球队的学校不在少数,场面极其热闹[4]。中学阶段,随着课业负担的加重,参与校园足球活动的学生数量逐渐减少,尤其是从二年级开始,大量外地生源纷纷离沪,回到生源地准备参加中考。部分学校在组队参赛时,遇到了人员不足的困境。100余位教练员、营员和营员家长在访谈中也反映了这一问题。从2014年起,上海启动新一轮高考改革,由原先的“3+1”改为“3+3”。这一被官方推崇的“减负”高招却被广大家长、学生认为“大大加重了学生的课业负担”。在高考的重压下,能够保留足球队并坚持长年训练和比赛的高中球队在上海已经是凤毛麟角的情况了。

(4) 中等职业学校校园足球活动的缺失。我们在调查中发现,精英训练营营员数量在U-15到U-17过渡的阶段,出现了一次明显的营员流失。其主要原因是非户籍学生无法在上海普通高中就读。上海市校园足球联盟成立之初,由于种种原因,校园足球活动只在小学、初中、高中和大学中开展,中等职业学校并未纳入活动范围。因此,从初中二年级开始,大量外地生源学生开始陆续返回户籍地,准备参加当地的中考,这其中包含了不少校园足球精英训练营的营员。在与100余位教练员、营员和营员家长的访谈过程中,不少教练员、家长提出,如果上海市的中等职业学校能够大面积开展足球活动,那将会有部分精英训练营的非沪生源留在上海,精英训练营这些年的培养、付出也不会付之东流。据统计,上海市现有中职校77所[5],如果能够大面积开展校园足球活动,成果应该是比较可观的。

3 建议

通过对上海市校园足球精英训练营输送体系现状的研究,以招生政策、家长支持、学业压力以及中等职业学校校园足球活动的缺失为影响输送体系的4个主要因素为出发点,结合对多位领导和专家的访谈,初步设想了上海市校园足球精英训练营的主要对策,并制做专家问卷向16个区县校园足球精英训练营办公室负责人发放,见表4。

表4 精英训练营输送体系主要对策 N=16

3.1 适当放宽足球特色学校招生政策

青少年是校园足球的主体,他们的成长环境取决于各级学校。而在当今社会,把孩子培养成为一名大学生,是每一位家长的愿望。上海市校园足球精英训练营旨在“发掘和培养优秀足球后备人才”与“为具有足球天赋和发展意愿的青少年学生提供系统的提升平台”。因此,在国家考试招生入学制度改革总体框架内,应探索中小学招生相互衔接的招生模式,形成相应的招生及足球运动员合理流动政策,允许足球特长生在升学录取时合理流动[6],应赋予精英训练营布点学校更多的招生自主权,让思想品德好、足球水平高且具备足球发展空间的孩子进入理想的学校,享受优质教育资源。

3.2 拓宽足球特长生出路

教育部学生体协足球工作部领导、市区精英训练营负责人在访谈过程中普遍呼吁“畅通校园足球学生运动员进入上一级学校、各类优秀运动队和有关足球职业俱乐部的通道,建立和完善教育、体育和社会相互衔接的人才输送渠道”[7]。要建立并完善该渠道须做到以下几点:一要积极构建教育系统与体育系统的流动平台,让适龄孩子可以在两个系统之间顺畅流动;二要适当增加招收高水平足球运动员的高校数量,让更多的校园足球学生运动员有机会进入高校;三要加强校园足球与职业足球俱乐部的联系,为校园足球优秀运动员进入职业足球俱乐部搭建平台,以期实现上海市校园足球的良性循环和可持续发展。

3.3 构建上海一盘棋的整体输送体系

应建立校园足球布点学校、区县精英训练营、市精英训练营等上下贯通、左右顺畅的人才输送体系。首先,要在教育系统内部建立顺畅的输送渠道,让校园足球运动员能够安心学习、训练和比赛,顺利完成各级学业考试。其次,要打破横亘在教育、体育和社会之间的行业壁垒,让青少年足球运动员能够根据自身情况,在各个系统之间自由流动,在适合自己的平台上健康成长。

3.4 妥善解决足球特长生文化教育问题

国外足球发达的国家有一个先进的理念,就是“参加足球训练不能影响正常的文化学习”[8]。上海市校园足球联盟的宗旨是“培养文化素质高、专项技能强、全面发展的足球后备人才”[9]。妥善处理足球特长生文化教育问题是赢得家长认可、提高球员成材率、增强训练营吸引力的重要举措。各区县应充分整合教育资源,选择教学质量好、社会评价高的学校作为精英训练营布点学校,方可妥善解决足球特长生的文化教育问题。

3.5 建立体育特长生高考升学单独报名号

目前,上海市高中阶段男、女足队伍数量明显减少,其中一个主要的原因是校方担心由于足球特长生的存在影响学校的文化课考试平均分数。众所周知,通常情况下,体育特长生的文化课成绩要低于同龄的学生,因此,校方的担心并非没有道理。但是,我们不能因噎废食,拒绝接纳这些特长生。大同中学陆兴海等专家认为,解决这对矛盾最好的办法是建立体育特长生高考升学单独报名号。这样,一来他们的文化课成绩就可以与其他同学区别开来,也就从根本上解决了校方的后顾之忧。解决了校方的后顾之忧,则解决了校园足球的动力机制问题[10]。

3.6 大力发展中等职业学校校园足球活动

2013年,国家体育总局和教育部联合下发了《关于加强全国青少年校园足球工作的意见》,明确指出要“创建中等职业教育足球特色学校”[11]。从目前情况看,初中阶段是校园足球人才流失最严重的阶段,其主要原因是大量外地生源无法在上海就读高中。若想把具备一定足球基础的外地生源留在上海,最优方案就是大力发展中等职业学校校园足球活动。近年来,上海持续加大“中本贯通”的政策力度,2017年计划招收1 500人,较2016年增加五成,与上一年度增幅持平。“中本贯通”是2014年起上海首推的中职教育,学生入读中职后,若考核合格,7年后可直接获得本科文凭。这被家长戏称为“七年梦想直达”[12]。在此大背景下,大力开展中等职业学校校园足球活动不啻为一剂良药。