明代官服从“胸背”到“补子”的蒙俗汉制

2020-09-07刘瑞璞

刘瑞璞 刘 畅

一、小引

明官袍胸背在中国历代官服中独树一帜,它的纹章系统传递着封建官制的重要信息,具有承元启清的历史作用。如果说元尚胸背清行补制,那么明就是胸背和补章共治的时代,因此明代官袍的胸背和补章就成为研究上至元“胸背”下至清“补服”官服制度的重要链接。“胸背”本指人的胸部和背部,因为它从诞生那天起就与纹章相伴相生,是从“纹必有意”,主要源于元承汉俗的吉意,到确定为“章”的制度,成为官服的特别“图符”(主要表示制度文化而非装饰文化)。因此“胸背纹章”在元官服中流行就传递制度信息而言起到了关键性作用,且普遍在官服中使用,也就成为官服的标志物,从明官袍“胸背”的发展形态也说明了这一点。“胸背”是明早期官袍的形制特征,到明代中晚期发展成为“胸背”与“补章”共治的局面,并初现“文致太平”的尊卑体制,为清代“圆补”和“方补”尊卑官制的建立打下了基础。

二、从胸背到补子的明承元制

中国传统官服章制完善于明,这就是十二章和胸背的补章制度。“本承前制”是历朝历代稳定政权的国策,明代官服“明承元制”也是自然而然的。因此元朝贵族服饰独特的“胸背”文化,就必然在明朝的上层社会中被继承下来,用在官服中就成为标志性事件。

同样元朝也会依汉旧制建立官服制度,其中“胸背”就成为官服制度的核心①,这意味着胸背文化并非蒙元传统而与早在唐朝贵族服饰中流行的团窠的服章汉化有着千丝万缕的联系。《唐会要》就载“六品以下……不得服素縠着独窠绣绫”说明唐制团窠的盛行伴随着章服规制的建成②。然而元朝并未据此形成完整的章服官制,而是以胸背来表达贵族身份,无疑也为以“胸背”标志的明官服制度的建立打下了基础。元典籍中对“胸背”的记载颇为详细,在《元典章·工部》卷一辑录了在元朝皇帝下令禁止织带有龙“胸背”纹样缎子面料的政令,“暗都剌右丞道:尚书两个钦奉圣旨,胸背龙儿的段子织呵不碍事,教织着似咱每穿的段子,织缠身上龙的,完泽根底说了,各处遍行文书禁约休织者。钦此!”③另外元代史料《老乞大和朴通事》中讲到两个舍人操马,其中一个穿着即有“明绿抹绒胸背的比甲。”从对话中可知,“只要深青织金胸背缎子”④的官位和价值可见一斑(图1)。

图1:穿胸背褡护的元明宗座像,美国纽约大都会馆藏

图3:朝鲜王朝高宗皇帝补绣本板,韩国古宫博物馆藏

“胸背”在明朝始终沿用着,并成为官场的专用名词。明朝官方文献《明史》第五十八卷中多次出现“胸背”的记载,“正德元年,尚衣监言:‘内库所贮诸色纻丝、纱罗、织金、闪色、蟒龙、斗牛、飞鱼、麒麟、狮子通袖膝襕并胸背斗牛、飞仙、天鹿。’”⑤《大明会典》卷六十一载:“弘治十三年,郡主仪宾、钑花金带。胸背狮子……胸背俱虎豹……胸背俱彪。”⑥从胸背到补子的称谓,虽然最早使用补子的时间已无从可考,但有一点是可以肯定的,就是从织制胸背到补制胸背的工艺改变,“补子”正是由这种工艺的改变而成就了一种独特的补服制度。为了区别清代的“补服”,这里称“补章”,但“补子”称谓并不是从清开始,明代大量使用“补子”是在永乐年间。据明官方文献《明史·舆服志》载:“永乐三年定,郡王长子常服,乌纱帽,大红纻丝圆领,玉束带,皂皮铜线靴……补子用织金方龙。”

这其中传递了两个重要信息,一是补子成为被普遍使用的章帜;二是有圆补和方补的尊卑之分。说明补章完全被制度化(图2)。可见从“胸背”到“补子”伴随着明朝兴衰,“胸背”始于蒙元民族的织金工艺被明朝汉化成为补服制度继承下来,最终又在满清政权的官制中发扬光大,这或许是一体多元中华文化特质的生动实证。值得研究的是,从胸背到补子,是工艺在推动官制建构,还是官制催生了这种工艺的产生。但无论怎样,胸背的“唐制团窠”形态没有根本改变,只是“补子”更适合这种官制的表达,那么为什么这种技艺具有了制度的意涵?

三、从胸背到补子工艺变化的官服礼制

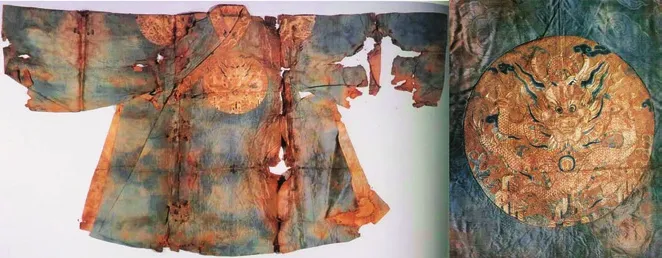

明时在补子产生之前“胸背”制作方法主要有“先织后缝”和“先缝后绣”两种工艺。第一种为承元工艺,是在面料织造之前先计算设计出胸背的纹样和位置,在织造中一并完成。再将带有胸背纹样的面料缝制成衣,因此这种方法成衣胸背纹样中间会有缝合拼接的痕迹,这意味着胸背在织造面料时一定在布边位置织就成半个胸背纹样。第二种方法是将织造的面料成衣后,计算好胸背纹样的位置,用“本板”⑦印好底纹再补绣,这种情况胸背纹就把中间拼接缝隐藏了,而在明代中后期普遍使用,它与元朝的“先织后缝”制作胸背方式不同,通过本板印花处理将胸背纹样呈现出来,成为补绣的“蓝图”,这种工艺手法正是判定元明胸背区别的重要依据。虽然在古籍中没有明确记载,却在当时藩属国朝鲜有所发现,因为工匠技艺的滞后,“胸背本板印花”技术得到了发展。这从韩国传世“本板”工具的保留和相关技艺的良好继承中得到了证实(图3)。在我国也有标志性的考古发现。山东鲁荒王墓⑧出土的两件相同形制的盘领袍,均为荒王朱檀的随葬品,其面料纹样也毫无差别,仅在胸背制作工艺上有所不同。其中一件使用前元流行的妆金工艺织就的团龙纹胸背,制作流程就是采用“先织后缝”的工艺,“胸背”也随着制作成衣在中间缝合而产生拼接缝。另外一件使用汉族传统的盘金刺绣工艺完成的团形龙纹胸背,工艺流程采用“先缝后绣”的方式,因为胸背纹样是在成衣后通过本板印花补绣上去的,因此胸背绣纹把中间拼缝掩盖了(图4)。

与百废待兴的建国早期不同,明朝中后期封建帝制发展到高峰,奢侈之风盛行。胸背强调“先织后缝”的织金工艺(元贵族奢华的标志)被大大渲染,并首先反映在帝后的生活中。作为万历皇帝朱翊钧⑨随葬品使用的缂丝十二章盘领衮服龙袍⑩,前后中各三团直径32厘米的“胸背”龙纹,两肩各一团直径为29厘米的“胸背”龙纹,左右缯角(侧缯摆) 各两团直径28厘米的“胸背”龙纹,衮服龙纹胸背共12个对应一年12个月且有与十二章相呼应的考虑。衣料采用匠作之冠的缂丝工艺,这种复杂的缂丝技术和大面积使用“胸背”的情况必然采用“先织后缝”的制造技术,也就形成了帝王和皇族官员专用的团章袍,这也是清朝统治后发展成衮服和吉服的基础(图5)。而“先缝后绣”走了一条完全不同的道路,寻求“胸背”与袍料的完全分离,使“先缝后绣”演变成单独胸背的“绣片”,再补缀到袍服上,这样从“补子工艺”到“补服制度”就成为可能,因为“先缝后绣”胸背,无论在技术还是在形式上都适应了健全“补服制度”的逻辑。因此可以说,“先缝后绣”工艺是明官制度从胸背到补子过渡的证据,这也在明定陵出土的万历帝袍服中得到了证实。

图4:鲁荒王墓出土盘领袍两种“胸背”工艺的对比,左图:先织后缝胸背(中间呈现拼缝),右图:先缝后绣胸背(中间拼缝被胸背掩盖)

明朝“胸背”和“补子”的称谓区别来源于生成工艺的区别。补子也成为推动官袍制度发展的推手,这种情况无论在文献还是实物发掘上都发生在明中晚期,显然是从“先缝后绣”发展到“先缝后补”的补服制度。“补子”是把纹样(胸背)先织或绣在另外一块布料上,成为独立于袍服之外的部分(绣片),再补缀到已经缝制完成的服装上,胸背处由原本一层面料变为两层,这种手法被称为“先缝后补”。这个补缀的过程,便是“补子”称谓产生的原因。“补子”是在服装制作完成后补缀上去的,这样在服装的面料织造过程中可以避开同时织造繁复的“胸背”纹样从而减少了很多工艺上的成本,在礼制上也降低了出错的风险。带纹样的“补子”可以单独生产加工,这种专业的细分方式减轻了手工业者的劳动负担,极大提高了“补服”的生产能力,为官阶的迅速壮大提供了物质保证。在官服制度上,后补缀上去的“补子”同时是可拆卸的,无疑方便了官员在晋升、降级、调动等情况下更换补章。由“胸背”发展成为“补子”,由“织”的工艺优化为“补”的技术。“补子”的诞生极大地促进了明朝官制的规模化管理,促进了制度的进步,加快了封建统治不断加强中央集权、削弱相权的步伐⑪,迎合了封建官僚体制发展的需要。这在明皇权阶层也不例外,在定陵中就同时出土了万历皇帝“先织后缝”胸背的衮服和“先缝后补”胸背的交领夹龙袍,显然前者的礼制级别要高于后者。“先缝后补”工艺得以在官服中广泛使用,并对后世清朝的“补服”制度产生了深远而持久的影响(图6)。

图5:定陵万历帝缂丝十二团龙胸背十二章盘领衮服(W232)

图6:明定陵出土绣四团龙补云纹紬交领夹龙袍(W378)与团形龙补细节

明代建立起来的皇族服圆补和百官服方补的制度规定十分严苛。《明史》第六十六卷记载了明朝对常服的着装要求:“其常服,洪武元年定……袍赤,盘领窄袖,前后及两肩各金织盘龙一。”这样的制式规定来自于世袭罔替的嫡长子继承制,象征皇权的圆补(或“圆胸背”)用于太子、世子、世孙、郡王及其长子等皇族成员的日常服装。公、侯、驸马等与皇室没有血缘关系的文武百官使用“文禽武兽”的方形补子(或“方胸背”),并按照官阶秩序严格对应排列⑫。这种纹章官服制度直接被清王朝继承下来,“补子”工艺起着关键作用,见图2。

四、结语

前元所用制作“胸背”的“织金锦”工艺被明朝延续下来的同时被汉化,实为“唐制团窠”的复兴,因此有学者认为明朝是中国的“文艺复兴”。就在其工艺基础上结合中国古代“礼”的要求,借发展宋“程朱理学”建立明制⑬。明代官袍,无论是胸背还是补子,其规制都源于中国传统文化的阴阳学说,“天圆地方”就是其中的具体体现。中国汉族传统文化提倡“天人合一”,讲究效法自然就是对这种宇宙观的特殊注解。西汉杨雄“圆则杌棿,方为吝啬”⑭表达了天圆则产生运动变化,地方则收敛静止的思想命题。这种思想与明朝统治者追求君臣有致辩证统一的官制相一致。无论是明早期藩王朱檀,还是明晚期的皇帝朱翊钧,他们所穿的龙袍上均有团形的龙纹胸背,正是“天圆”思想王权神授的物化再现。非皇族官员的补子或胸背为方形,与皇室的圆形相对应,呈现出尊卑有序的官制标签。“地方”是“天圆”的统治基础,也是中央集权的统治工具,二者既对立又统一。同时强化“清者上升为天,浊者下沉为地”的尊卑观,和“圆”与“方”的使用是皇权神授的宇宙法则,因此就创制了飞禽走兽的“方补章制”。这让王阳明“知行合一”的心学⑮明儒思想成了明代上流社会践行中华正统的理论依据。明代这种“方圆补制”也为后来清代实现民族大融合的补服官制奠定了基础。

注释:

① [明]宋濂等:《元史》,北京:中华书局,1976年,第1935-1944页。

② 刘瑞璞、魏佳儒:《清古典袍服结构与纹章规制研究》,北京:中国纺织出版社,2017年,第69页。

③ [元]佚名:《大元圣政国朝典章》,北京:中国广播电视出版社,1998年,第65页、第789-814页。

④ 汪维辉:《朝鲜时代汉语教科书丛刊》,北京:中华书局,1983年,第61页。《老乞大和朴通事》中记载两位商人对买卖“胸背”服进行讨价还价的记载:“‘这段疋绫绢纱罗等项,你都看了,你端的要买甚麽段子?’‘别个不要,只要深青织金胸背段子。我老实对你说,不是我自穿的,要拿去别处转卖,寻些利钱的。你老实讨价钱。’‘这织金胸背要七两。’”可见元载“胸背”史料甚多。

⑤ [清]张廷玉:《明史》卷六十四,北京:中华书局,1974年,第14-16页。

⑥ [明]李东阳、张居正:《大明会典》,江苏:扬州广陵书社,2007年,第24-32页。

⑦“本板”又称“模子”,多以木质雕刻而成的花稿模板,依照花稿补绣胸背可减小误差,从而规范礼治。韩国古宫国立博物馆藏有李氏朝鲜时期(同中国明代)的木制本板。

⑧ 朱檀(1370~1390),鲁荒王,明太祖朱元璋第十子。英年早殇,年仅20岁。朱元璋认为他误入歧途,荒诞不经,谥为“荒”。明鲁王墓,又名鲁荒王陵。位于山东省济宁市邹城市市区东北12.5公里,中心店镇尚寨村北,九龙山南麓。山东鲁王墓出土大量的丝织品和明代官服,是明朝早期具有代表性的的重要墓葬。

⑨ 明神宗朱翊钧(1563~1620),明朝第十三位皇帝,明穆宗朱载垕第三子,葬于明定陵。

⑩ 中国社会科学院考古所、定陵博物馆、北京市文物工作队:《明定陵考古发掘报告》下册,北京:文物出版社,1990年,彩图六十六。

⑪ 温功义:《明代宦官》,北京:故宫出版社,2011年,第25页。

⑫《明史·舆服三》记载洪武时期的百官常服胸背(补子)服章定番:“二十三年定制,文官衣自领至裔,去地一寸,袖长过手,复回至肘。公、侯、驸马与文官同。武官去地五寸,袖长过手七寸。二十四年定,公、侯、驸马、伯服,绣麒麟、白泽。文官一品仙鹤,二品锦鸡,三品孔雀,四品云雁,五品白鹇,六品鹭鸶,七品鸂氵鶒,八品黄鹂,九品鹌鹑;杂职练鹊;风宪官獬廌。武官一品、二品狮子,三品、四品虎豹,五品熊罴,六品、七品彪,八品犀牛,九品海马。”清补服章制也以此为基础。

⑬ [汉]周公旦:《礼》,郑州:河南大学出版社,1995年,第2-3页。

⑭ 语出汉代杨雄《太玄·玄摛》,受玄学影响,提出构筑宇宙生成图式、探索事物发展规律时以玄为中心思想的理论。

⑮ 王阳明心学,是由王守仁发展的儒家学说。根据王守仁一生中的经历,其受到道家的影响明显多于佛教,但其终究不离儒学本质,王守仁继承陆九渊强调“心即是理”之思想,反对程颐朱熹通过事事物物追求“至理”的“格物致知”方法,因为事理无穷无尽,格之则未免烦累,故提倡“致良知”,从自己内心中去寻找“理”,“理”全在人“心”,“理”化生宇宙天地万物,人秉其秀气,故人心自秉其精要。在知与行的关系上,强调要知,更要行,知中有行,行中有知,所谓“知行合一”,二者互为表里,不可分离。知必然要表现为行,不行则不能算真知。