新冠肺炎疫情下医学生心理健康服务需求及教育对策

——以首都医科大学本专科生为例

2020-08-29张斌刘颖李爽

张 斌 刘 颖 李 爽

(1.首都医科大学学生处,北京100069;2.首都医科大学马克思主义学院,北京100069;3.首都医科大学医学人文学院,北京100069)

新型冠状病毒肺炎感染疫情来势汹汹,各大新闻媒体和社交平台实时更新推送着疫情动态,涌入的信息不仅引发全社会对生命健康的高度重视,也深深地影响着大家心理健康状态。自觉居家“不外出、不聚会、戴口罩”等作为疫情安全防控重要措施,恰逢寒假的各大高校也相应延期开学,疫情突然改变了我们的生活模式。医学生作为大学生的特殊群体,他们是医疗卫生事业的后备人才,肩负着救死扶伤和维护人民生命健康的神圣使命,特殊时期他们的身心健康和精神风貌直接关系到医学事业的发展和人类健康的发展。本研究通过疫情期间长期居家的医学生健康服务需求分析,探讨公共卫生类突发事件对医学生心理健康的影响和有效的教育引导方式,探索提升医学生心理健康水平与综合素养,促进医学教育教学改革的有效措施,为当前疫情防控时期高校医学生教育工作提供针对性和可操作性的建议与措施[1]。

1 研究对象及方法

1.1 研究对象

选取首都医科大学全日制本科生、专科生为研究对象。共有3 721名本专科生参与了此次问卷调研(本科生2 534人、专科生1 187人),问卷设置了一道质量控制问题,用于筛选有效应答问卷。筛选后的有效问卷共有3 021人(本科生2 163人、专科生858人)。本研究以这3 021人为样本进行统计分析。

1.2 研究方法

本次调研为匿名自愿参与,通过问卷星https://www.wjx.cn)发放调查表。问卷填写时间设定为自2020年3月23日-2020年4月10日。研究工具包括:①一般资料调查表,内容包括:一般人口学资料、专业分类、学历层次、居住地、家庭关系、自己和家人的身体情况等内容;②疫情防控期间心理健康服务需求调查表,内容包括:精神状态及心理压力自评、心理辅导或帮助的需求、遇到困难时获得帮助的重要来源、希望的得到的现实帮助情况和目前生活态度相关4个项目。

1.3 统计工具和质量控制

采用SPSS 21.0统计软件对数据进行t检验与方差分析。相同IP地址只能作答1次,问卷匿名作答不涉及姓名等隐私信息,问卷设置了一道质量控制问题,用于筛选有效应答问卷。

2 调研结果

2.1 调查对象基本信息

调查对象年龄为20.63±2.42岁,以女性居多,共2 175人,占总人数的72%。学历为本科生的人数为2 163人,占统计人数的71.6%。在所有有效样本中,临床医学专业的调查者最多,占总人数的37.3%(表1)。

表1 被调查者基本信息

2.2 精神状态及心理压力总体感觉

大部分被医学生(83.4%)在疫情居家期间自述“总体感觉良好”。医学生以1~10分对自己的心情状态进行评价,结果显示,84.9%的医学生最近一个月的心情评价为6分及以上,心情评价的平均分为7.50±1.90分(分数越高心情越好),大部分医学生在疫情期间的心情状态较好,对调研医学生的心情评价进行专业类别的方差分析,结果无统计学意义(F=0.836,P>0.05),对调研医学生的心情评价进行性别差异的t检验,结果无统计学意义(t=-1.91,P>0.05)。

医学生以1~10分对自己的压力状态进行评价,结果显示,69.4%的医学生最近一个月的压力评价为6分及以下,压力评价的平均分为4.98±2.44分(分数越高压力越大),大部分医学生在疫情期间感知到的压力水平适中。对疫情期间感知到的压力评价进行以专业类别分类的方差分析,结果存在统计学意义(F=4.06,P<0.05)。再进一步分析比较,临床医学和预防医学专业的学生,其心理压力评价显著低于基础医学专业的学生(P<0.05)。对调研医学生的压力评价进行性别差异的t检验,结果无统计学意义(t=0.07,P>0.05)。

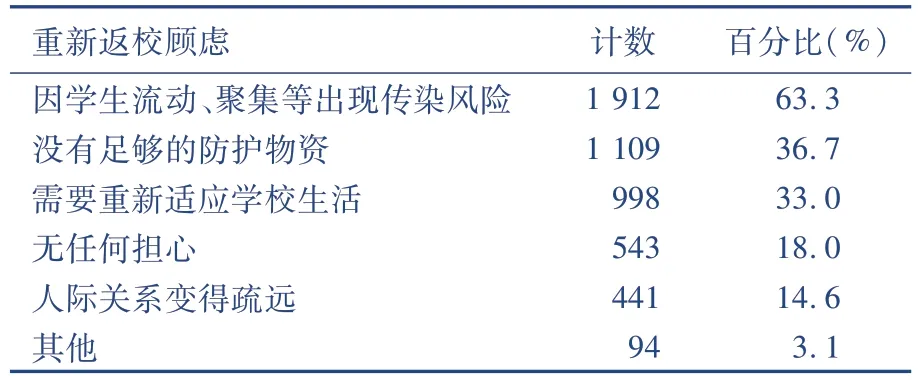

2.3 对重新返校的顾虑

对延迟开学重新返校的顾虑情况进行多选调查。结果表明,对“因学生流动、聚集等出现传染风险”的担心的人数最多,占总人数的63.3%。第二位是担心“没有足够的防护物资”,占总人数的36.7%,第三位是担心“需要重新适应学校生活”,占总人数的33.0%(表2)。

表2 学生对重新返校的顾虑情况

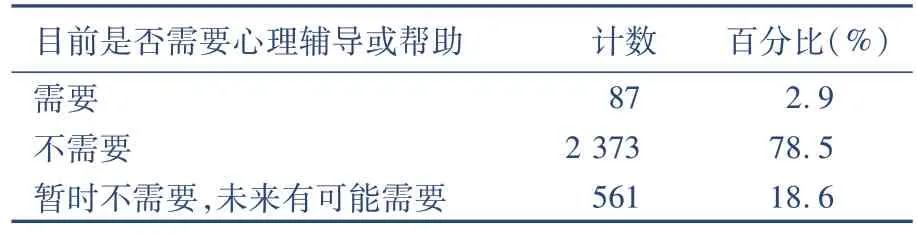

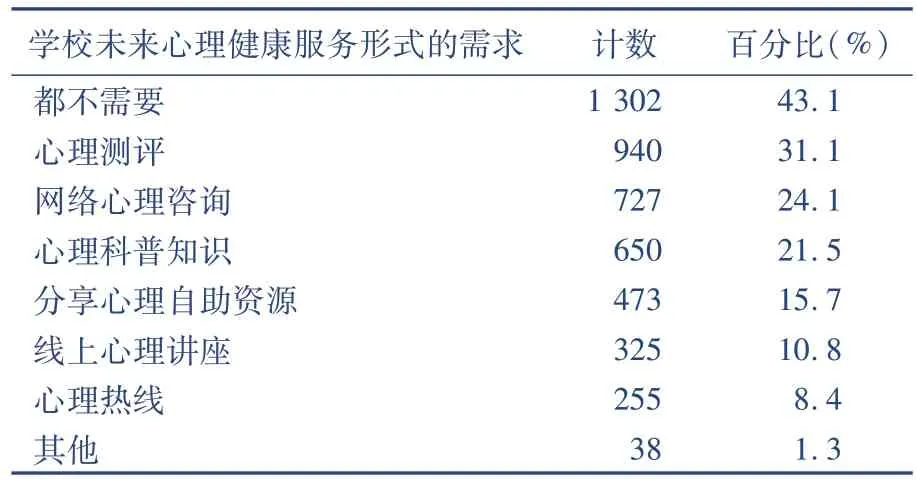

2.4 心理健康服务的需求

调研医学生中78.5%表示目前不需要心理辅导或帮助,明确表示需要心理帮助或辅导者占比不足3%(表3);对后续希望学校开展相关心理健康服务形式的需求多选题调研中:43.1%的学生表示不需要任何形式的心理支持服务,31.1%的同学希望提供心理测评,24.1%的同学希望网络心理咨询,21.5%的同学希望获得心理科普知识,线上心理讲座和心理热线的需求仅站10.8%和8.4%(表4)。

表3 学生对心理辅导或帮助的需求情况

表4 学生对学校未来心理健康服务形式的需求情况

2.5 遇到困难时获得帮助的重要来源

调研医学生中当遇到困难时,在选择获得帮助来源的多选题中:87.7%的同学首先选择“家人”,77.4%的同学选择“朋友”,而选择“学校心理咨询师”比例仅占5.3%,选择辅导员和导师分别为16.7%和17.1%(表5)。

表5 学生遇到困难时获得帮助的重要来源情况

2.6 希望的得到的现实帮助

调研医学生中希望的得到的现实帮助多选题中,排在首位需求是“学业指导”,占62.4%,其次为“时间规划”占51.0%,第三为 “情绪调节”占30.4%(表6)。

表6 学生希望的得到的现实帮助情况

2.7 目前封闭生活的态度

疫情期间同学们多居家生活,对目前封闭生活的方式态度多选题调查中,74.0%同学认为“和家人有了更久的相处时间”,排第一位;73.8%同学认为“得到了足够的休息”排第二位;52.1%同学认为“能够有机会思考整理内心想法”排第三位。而选择“能够有机会提升自己”和“娱乐时间更为充足”人数基本持平分别占到44.5%和44.8%(表7)。

表7 目前封闭生活的态度

3 讨 论

3.1 本专科医学生整体平稳,心态理性平和

本次调研中83.4%的本专科医学生在疫情居家期间总体感觉良好,压力水平适中,整体平稳,心态理性平和。心情评价的平均分为7.50±1.90分,压力评价的平均分为4.98±2.44分。面对突如其来的疫情,同学们的生活和学习模式发生了改变,在居家或定点封闭生活的适应过程中医学生群体保持了理性的心态,74.0%同学认为“和家人有了更久的相处时间”,73.8%同学认为“得到了足够的休息”,52.1%同学认为“能够有机会思考整理内心想法”,44.5%的同学“能够有机会提升自己”。在整体平稳的基础上,要根据心理学、教育学和思想政治教育等理论的指导,进一步细化心理健康工作开展的方式方法。首先,对大众群体普及基础心理健康知识,如大学生常见精神疾患的识别、情绪管理方法、压力疏解和人际沟通技巧等,教育引导医学生从抗疫斗争的事迹中汲取生命力量,树立正确的生命价值观,有效调动激发学生内在成长动力。其次,对特殊需求群体做好“一对一”重点帮扶,开展有效的心理健康支持和危机干预工作,关注朋辈间的社会支持力量,帮助同学自我成长,构建理性平和的健康心态,完善人格发展。

3.2 以学生学业需求为切入点,有效开展多元化的心理支持方式

疫情期间本专科同学非常关注自身的学业相关问题,心理健康方面主动寻求心理服务的意向度却较低,部分学生希望心理健康指导帮助其有效的控制自身情绪。希望得到的现实帮助中“学业指导”排在首位,占62.4%,其次为“时间规划”占51.0%,第三为 “情绪调节”占30.4%。78.5%学生表示目前不需要心理辅导或帮助,明确表示需要心理帮助或辅导学生占比不足3%;对后续学校开展相关心理支持服务形式的需求调研中:43.1%的学生表示不需要任何形式的心理支持服务,24.1%的同学希望网络心理咨询,21.5%的同学希望获得心理科普知识,仅有8.4%的同学有心理热线的需求。从当前调研得回馈中可以看到,疫情期间医学生情绪的有效管理,首先需要重视如何帮助学生有效控制当下的学习任务、规划学习进程、提高学习质量的客观现实需求,开展心理健康教育工作要讲实效、讲策略、讲方法;其次结合心理学理论指导,教育学生积极的理解并接纳当下身心状态的变化,当疫情变化、学业压力、生活突发事件等负面信息一瞬间涌现时,引起负面情绪是很正常的反应,适当的焦虑、恐惧等一定程度上是

有助于我们提高警惕有效应对疫情、提高学习或工作效能,但负面情绪过载就要引起重视;再次,引导学生合理规划自己每天学习、工作和关注资讯的时长与频次,劳逸结合、避免睡前过度使用手机,不听信微信群、朋友圈、微博流通的未经证实的谣言或负面新闻;最后,培育学生内在成长动力,激发学生主动探索精神,以学业需求为切入点将灌输式学习转变为探索式学习,引导学生关注自我成长、追逐梦想、勇于创造。

3.3 学生的社会支持资源局限,有效的线上社交模式需拓展

调研中当遇到困难时,87.7%的同学首先选择“家人”,77.4%的同学选择“朋友”,而选择“学校心理咨询师”比例仅占5.3%,选择辅导员和导师分别为16.7%和17.1%;另有29.4%的学生表示疫情期间“不用参加本不愿参加的聚会”,担心复学后“人际关系变得疏远”仅占到14.6%。疫情防控时期近距离的聚会等社交活动客观上受到了很大影响,大学期间的师生交流和社会角色成长体验受到一定的限制,学生的人际互动和社会支持资源也相应受阻,同学们居家学习、工作、生活,多为与单一家庭成员或独处的相对封闭状态。恐慌和焦虑等负面情绪,常源自“被孤立”主观感受。友善互助的社会支持既能化解多种负面情绪,也能提高身心健康水平,是我们战胜疫情的宝贵资源,要积极搭建有效的网络社交平台,鼓励和推进同学和老师用语音、视频保持联系;组织开展不同内容形式的线上小组活动(15人左右为单位),鼓励每位同学积极表达当下的内心想法和情绪情感状态,拓展并丰富线上交流的形式和内容,如开展线上案例讨论、各类社团沙龙、文艺作品赏析和健身活动比赛等,及时建立有效的人际沟通模式和平台,及时排解内心负面情绪,获取亲人、朋友、同学和老师的支持和情感陪伴,构建和谐健康的成长环境,培养理性平和的健康心态。

3.4 让疫情变机遇,有机融入思想政治教育和职业规划教育,树立远大理想

习近平总书记给北京体育大学2016级研究生冠军班全体学生回信时指出:“新时代的中国,更需要使命在肩、奋斗有我的精神。”今年3月,习近平总书记在给北京大学援鄂医疗队全体“90后”党员的回信中写道:“广大青年用行动证明,新时代的中国青年是好样的,是堪当大任的!”。针对当前疫情期间高校工作实际,结合医学院校特点,深入贯彻习近平总书记对青年群体的系列重要回信精神,将疫情危机作为思想政治教育、职业规划教育和心理健康教育的契机,强化医务人员、抗疫英雄典型榜样示范引导,鼓励同学们积极参与公益服务,比如为作为医学生为社区抗疫工作传播医学知识、为医护和抗疫人员子女线上辅导、参与心理热线工作等,通过助人活动增强自己的价值感和意义感,树立正确的生命观、价值观和医学生职业精神[2],有效引导医学生将自身发展与时代呼唤的有机结合,肩负起救死扶伤和维护人民生命健康的神圣使命。

3.5 深化教育教学改革,促进学生的自学能力提升

升级优化教务系统,改变传统的教师面授、固定课时设置和固定教材为模式的“灌输式”教学,通过教学方法改革引导学生主动参与,把握教学的基本规律,探索教与学的网络媒介平台,研究制定符合课程大纲的线上课程模式和考评方案。鼓励任课老师强化对学生学习状态、学习效果的了解和评估,拓展线上讨论渠道,强化学生自主学习的意识,培养其协作沟通能力、批判性思维能力、自主创新能力和终身学习能力。各门课程定制化设计,依据其学科特点规划学生自学内容,规范课外自主学习的要求和标准。改变传统的考核评价方法与标准,注重基础知识与实践能力的考核相结合,强化过程性考核的有机融入。不断深化教育教学改革,激发学生学习的主动性和可持续性,努力培育出身心健康、勇于创新、追求卓越的医疗卫生人才。