头盆环牵引辅助后路截骨矫形治疗重度僵硬型脊柱畸形

2020-08-29陈啟鸰王力航欧阳北平陆廷盛姚书眈罗春山

陈啟鸰,王力航,欧阳北平,陆廷盛,姚书眈,罗春山

重度脊柱侧凸是指侧凸角度、椎体旋转度大的脊柱侧凸,患者往往合并有其他器官系统的异常。国际上目前对重度脊柱侧凸的诊断未有统一标准,一般认为站立位冠状面Cobb角应>90°,如Bending位改善率<30%,则被定义为僵硬型脊柱侧凸[1]。由于病情复杂,手术难度大,风险高,围手术期易引起多种并发症,重度僵硬型脊柱侧凸的矫形治疗是脊柱外科领域最具挑战性的手术之一[2-4]。术前牵引可以增加脊柱、胸廓和脊柱前方结构的柔韧性,改善患者的心肺和消化功能,了解脊髓耐受能力,因此,越来越多的学者采用牵引技术辅助治疗重度脊柱畸形[5-6]。

作为常用的牵引方法,头颅-骨盆环牵引稳定性和可控性良好,具有牵引力持续、矫正率高、对患者活动影响轻微、不防碍呼吸功能训练和体能锻炼等优点[7-8]。本研究观察头盆环牵引辅助后路截骨矫形治疗重度僵硬型脊柱畸形的疗效,同时与未采用头盆环牵引的患者进行矫形效果比较,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

纳入标准:①Cobb角>90°的脊柱侧凸;②Bending位改善率<30%。排除标准:①术前伴有神经症状;②合并脊髓栓系、肿瘤、脊膜膨出等复杂椎管内畸形;③合并头盆环牵引禁忌证,如术区皮肤感染、颈椎脱位或不稳等。

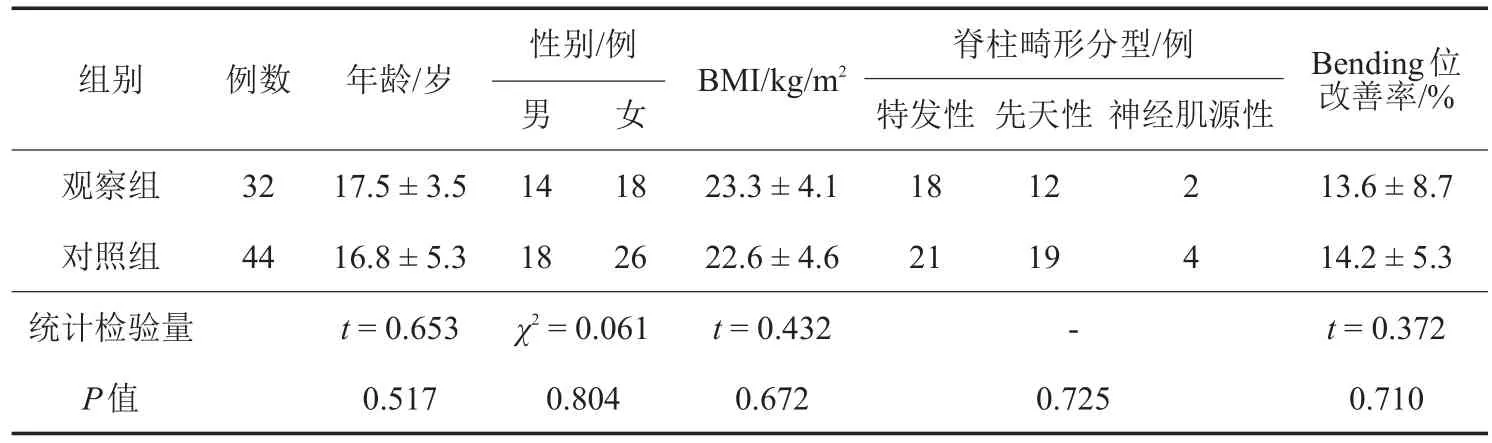

将2014年3月至2018年3月采用头盆环牵引辅助后路截骨矫形治疗的32例患者纳入观察组。将既往2012年1月至2018年3月行一期后路截骨矫形手术的44例重度僵硬型脊柱畸形患者纳入对照组。两组患者均由同一组医师完成手术,性别、年龄、体质量指数(body mass index,BMI)、脊柱畸形分型等一般资料比较,差异无统计学意义,具有可比性(P>0.05),见表1。

1.2 治疗方法

1.2.1 头盆环牵引 观察组局麻下安装头颅-骨盆环。患者取坐位,选择合适颅环套入颅部(颅环周围距颅骨1.5~2.0 cm),分别于双侧眉弓中外1/3交界处上方1.0~1.5 cm和耳廓上后方2.0~2.5 cm处,经颅环钉孔置入4枚螺钉,紧紧卡在颅骨外板上。患者改取站立位,双手扶持支撑物。将1枚盆针自髂前上棘上后方2 cm处打入,经髂骨翼穿至髂后上棘;同法打入另1枚盆针。安置牵引支撑杆后开始牵引。每日牵引1.5~5.0 mm。牵引速度先快后慢,牵引过程中严密观察有无并发症发生,一般牵引1周左右,达到患者承受最大极限后维持牵引2~3周。本组牵引时间3~4周,平均牵引时间3.2周。

表1 两组重度僵硬型脊柱畸形患者一般资料比较

1.2.2 后路截骨矫形

1.2.2.1 术前准备 两组患者根据影像学资料及CT三维重建数据制作3D打印模型,制定手术方案,明确融合范围、预置钉椎体及截骨方式。

1.2.2.2 手术步骤 采用全身麻醉,患者取俯卧位,以马蹄形软垫垫于腹侧,腹部悬空。采用后路正中切口,于棘突两侧骨膜下剥离椎旁肌,充分显露需融合的椎板及关节突,3D打印模型辅助下在预置钉椎体置入椎弓根螺钉(常州康辉医疗器械有限公司)。于截骨区切除2~3个椎板,防止矫形后脊髓卡压或过度堆积而造成脊髓损伤。截骨过程主要用骨刀完成,保证截骨面平整,断面对合好。置入单侧棒,同时松解头盆环牵引装置,防止截骨断端移位压迫硬膜囊损伤脊髓。矫形时凸侧加压抱紧,凹侧撑开,两侧多次交替进行,防止置钉松动。对术前侧后凸角度大的患者,采用经椎弓根椎体截骨(pedicle subtraction osteotomy,PSO)/邻椎不对称截骨;对侧后凸角度相对较小的病例,采用顶椎区经椎间关节截骨(Smith-Peterson SPO)/ponte截骨或全脊椎截骨(vertebral column resection,VCR);根据矫正需要可增加截骨数量。所有患者均在融合节段内切除上位椎体的下关节突,以达到松解目的,同时为制备植骨床创造条件。矫形完成后行麻醉唤醒试验,处理植骨床,融合节段充分植骨。放置引流,逐层缝合切口。

1.2.2.3 术后处理 常规预防性使用抗生素,给予营养支持等治疗;引流量<50 mL/24 h时予以拔管;术后6 d开始佩戴支具下床活动,支具保护6个月。

1.3 观察指标

观察组患者记录牵引前后及手术前后Cobb角变化,计算牵引前后和术后的侧后凸纠正率,同时与对照组进行术中出血量、手术时间及畸形矫正率的比较。

1.4 统计学方法

采用SPSS 22.0统计软件进行数据分析,计量资料以均数±标准差(±s)表示,两组比较采用两独立样本t检验,手术前后不同时相点比较采用重复测量的方差分析,计数资料以例或率表示,比较采用卡方检验或Fisher确切概率法。P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组手术指标比较

观察组PSO(3级)截骨12例(12个),截骨节段为顶椎;SPO(1级)截骨20例(47个),截骨节段为融合区。对照组VCR截骨(6级)2例(2个),PSO(3级)截骨16例(16个),截骨节段为顶椎,SPO(1级)截骨44例(139个)。观察组术中出血量及手术时间均少于对照组,两组比较,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

2.2 矫形效果

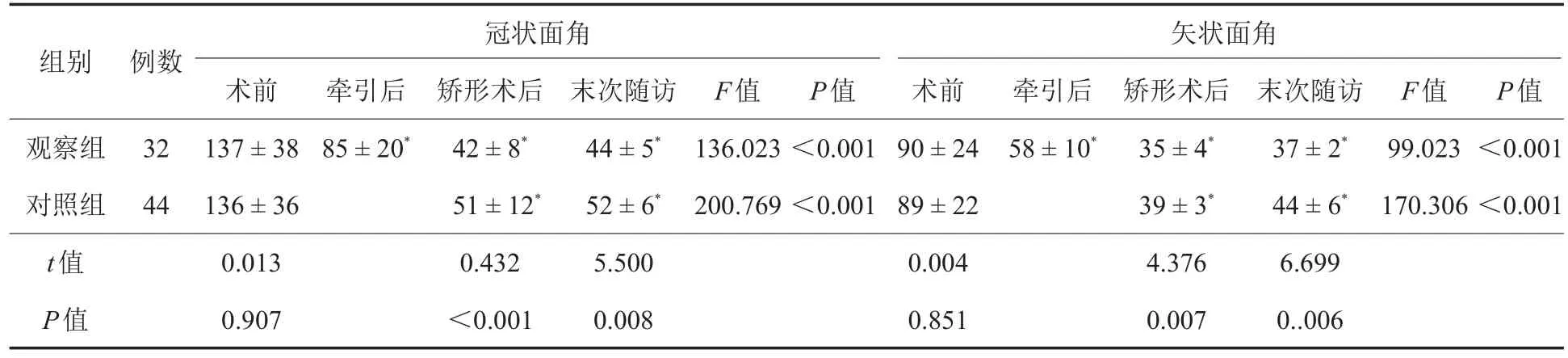

76例患者均获随访,随访时间6~48个月(平均24个月)。如表3所示,观察组牵引后、矫形术后和末次随访时冠状面、矢状面Cobb角均较术前有所改善;矫形术后及末次随访时观察组冠状面、矢状面Cobb角均优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

表2 两组重度僵硬型脊柱畸形患者手术指标比较(±s)

表2 两组重度僵硬型脊柱畸形患者手术指标比较(±s)

组别观察组对照组t值P值例数32 44术中出血量/mL 965±265 1 212±285 3.842<0.001手术时间/h 3.4±0.2 5.8±0.3 30.130<0.001

表3 两组重度僵硬型脊柱畸形患者牵引后及术后Cobb角变化(±s,°)

表3 两组重度僵硬型脊柱畸形患者牵引后及术后Cobb角变化(±s,°)

注:*与术前比较,P<0.05

组别观察组对照组t值P值例数32 44术前137±3885±20*42±8*44±5*136.023<0.00190±2458±10*35±4*37±2*99.023<136±3651±12*52±6*200.769<0.00189±2239±3*44±6*170.306<0.0130.4325.5000.0044.3766.699 0.907<0.0010.0080.8510.0070..006牵引后冠状面角矫形术后 末次随访F值P值 术前 牵引后矢状面角矫形术后 末次随访F值P值0.001 0.001

表4 两组重度僵硬型脊柱畸形患者牵引后及术后畸形矫正率(±s,%)

表4 两组重度僵硬型脊柱畸形患者牵引后及术后畸形矫正率(±s,%)

组别观察组对照组t值P值例数32 44牵引后侧凸矫正率45.2±9.353.7±9.658.6±9.756.1±8.760.1±9.255.2±8.7 50.6±5.250.2±5.452.6±5.049.6±5.2后凸矫正率术后1周侧凸矫正率0.879<0.001后凸矫正率3.595 0.025末次随访侧凸矫正率0.892<0.001后凸矫正率2.362 0.021

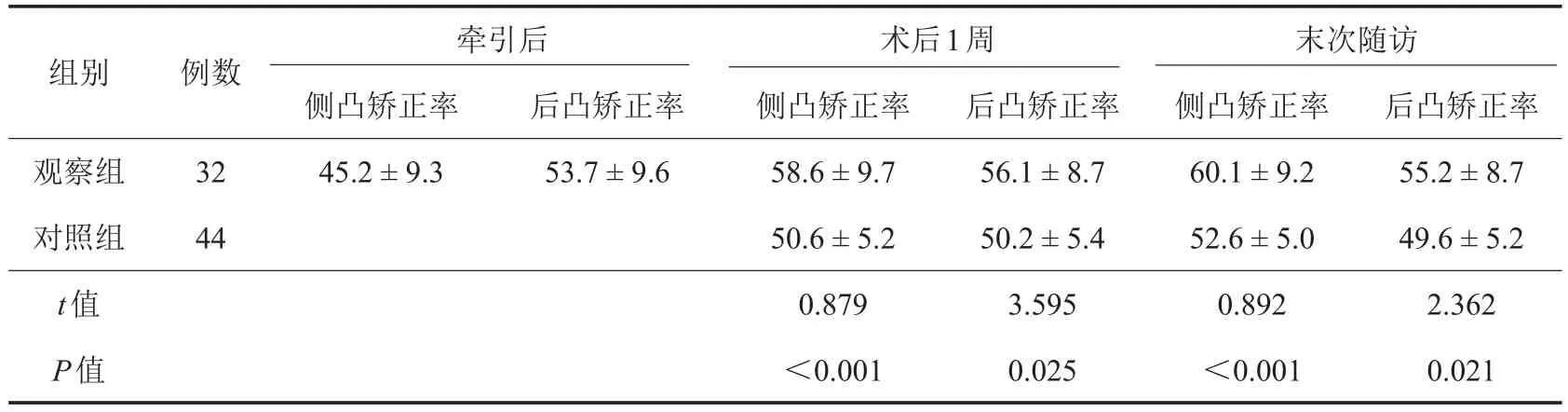

如表4所示,观察组牵引后平均侧凸矫正率、后凸矫正率分别为(45.2±9.3)%(41.0%~60.2%)和(53.7±9.6)%(48.1%~66.6%)。观察组术后1周、末次随访时侧凸和后凸矫正率均优于对照组(P<0.05)。典型病例见图1,2。

2.3 并发症发生情况

观察组1例牵引早期出现张口困难,经过张口训练后恢复正常,2例骨盆针道渗液,细菌培养阴性,给予换药处理,矫形术后拆除牵引装置,创面一期愈合。两组术后无呼吸衰竭、瘫痪、死亡病例,无一例发生截骨节段不融合、矫形角度丢失、假关节形成、断钉断棒、神经损伤并发症。

3 讨论

3.1 重度脊柱畸形的外科治疗

一直以来,重度脊柱畸形的手术治疗,无论是畸形矫正、躯干平衡重建,还是对脊髓保护等并发症的防治,都面临着巨大的困难和风险[2]。而患者大多存在心肺功能障碍和营养不良,对手术及麻醉的耐受性也较差。近年来随着第三代内固定系统的应用及脊柱矫形外科技术的不断进步,脊柱畸形的手术效果有了明显提高,然而,重度僵硬性脊柱畸形的治疗仍较为棘手。临床上手术方法主要包括前路松解联合一期后路矫形、前路松解联合二期后路矫形、后路VCR矫形等[2,9]。既往多采用前后路联合手术,但需多次手术,创伤较大,进一步加重患者的心肺功能障碍。近年来后路VCR矫形在临床上获得广泛应用,取得良好的矫正效果[5,10],但也存在手术技术要求高、术中出血多、神经并发症风险高等缺陷。而在矫形手术前实施头盆环牵引,可有效改善重度僵硬型脊柱畸形的柔韧性,降低矫形风险,安全可靠,因此倍受脊柱矫形外科医师的青睐。

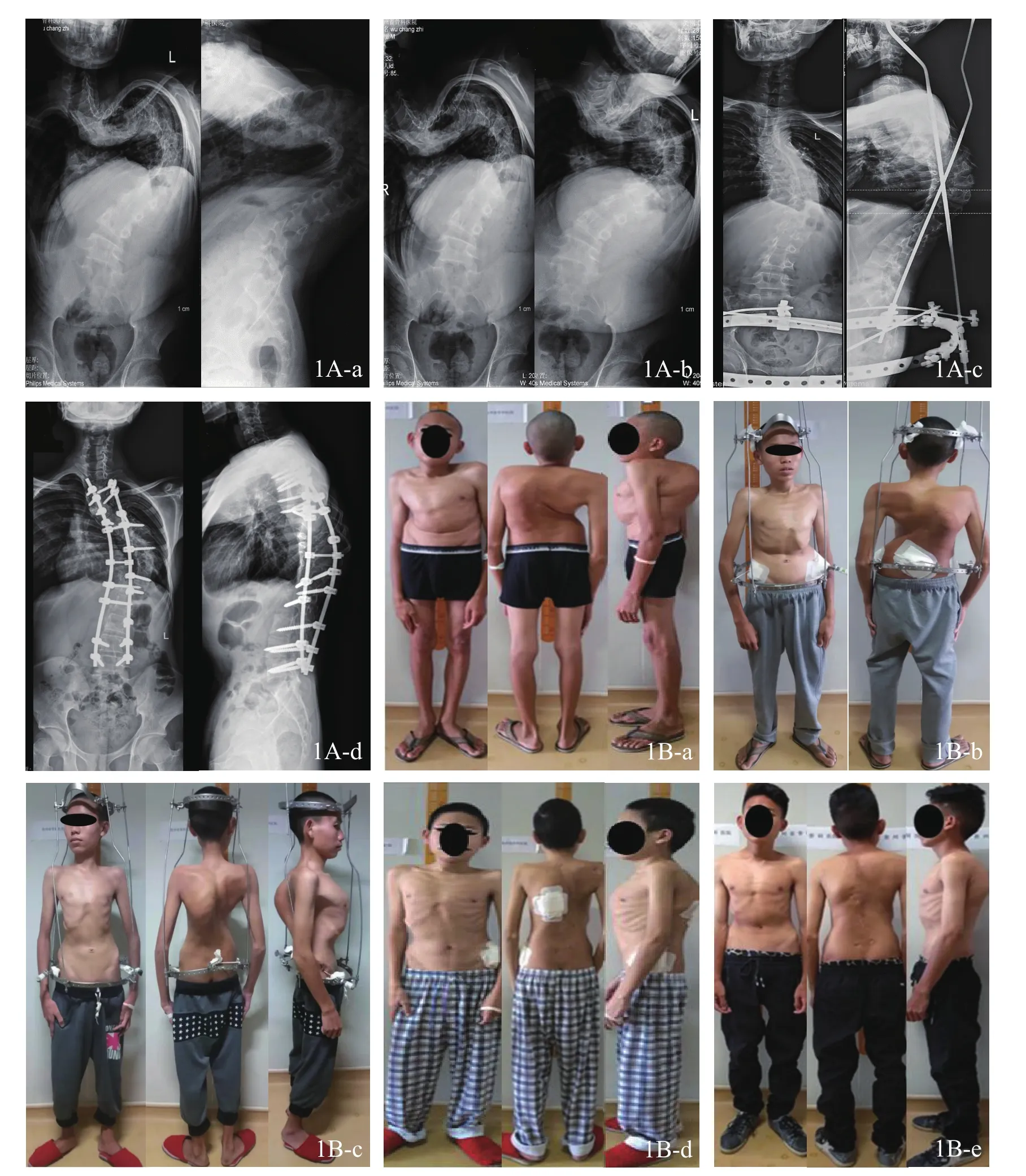

图1 头盆环牵引辅助后路截骨矫形治疗重度僵硬型特发性脊柱侧弯手术前后图片(男,18岁,合并重度肺功能障碍)1A手术前后X线片对比 a术前正侧位 b术前Bending位 c牵引2周后 d术后2个月1B手术前后站立位图片对比 a术前 b牵引1周后 c牵引2周后 d术后1个月 e术后2年

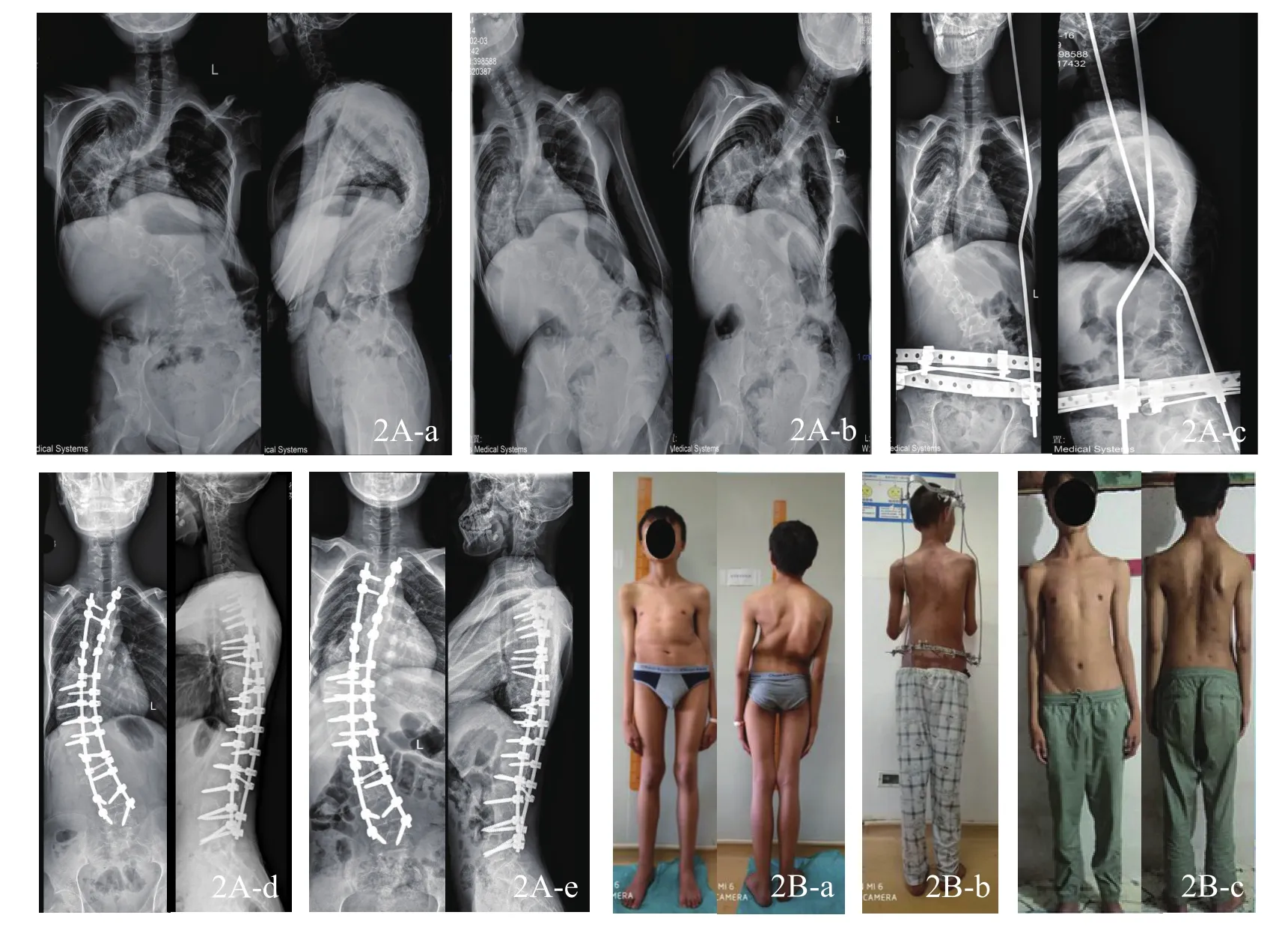

图2 头盆环牵引辅助后路截骨矫形治疗重度僵硬型特发性脊柱侧弯手术前后图片(男,15岁,合并肺功能障碍)2A手术前后X线片对比 a术前正侧位 b术前Bending位 c牵引1个月后 d术后1个月 e术后1年 2B手术前后站立位图片对比 a术前 b牵引1个月后 c术后1年

3.2 术前头盆环牵引在后路截骨矫形治疗中的应用价值

术前应用头盆环牵引的优势[11-14]:①松弛僵硬软组织;②提伸肋骨,增加胸腔容积,改善心肺功能;③减轻腹内脏器压迫,改善消化系统功能;④恢复冠状面矢状面平衡和软组织平衡,脊柱序列也得到一定程度的恢复,有助于识别解剖标志;⑤在一定程度上纠正主弯、代偿弯及后凸角度,降低手术难度,简化手术步骤;⑥缩窄截骨范围,增加安全性,提高融合率;⑦通过缓慢牵拉提高脊髓耐受力,有助于提升矫形效果,同时可预测脊髓耐受矫形的极限。由于长时间存在严重畸形以及病情进展,导致脊髓功能濒临失代偿甚至已发生障碍,脊髓对手术矫形过程中张力及血供变化的耐受力低下,容易导致脊髓损伤的发生或加重。而在头盆环缓慢牵拉的过程中,脊柱逐渐延长,脊髓在椎管内能缓慢适应,并随着骨性结构的蠕变而形变。在缓慢牵引过程中,脊髓出现丝毫功能障碍表现即认为该脊髓形变状态为矫形极限,测量此时Cobb角度,切不可“矫枉过正”,一旦超越该角度,将出现瘫痪等不可逆严重并发症。

3.3 头盆环牵引辅助后路截骨矫形的临床效果

3.3.1 提高畸形矫正率 本研究观察组牵引后冠状面、矢状面Cobb角均较术前有所改善,牵引后侧凸矫正率平均(45.2±9.3)%、后凸矫正率平均(53.7±9.6)%,提示头盆环牵引后患者的侧凸、后凸畸形已获得一定程度的矫正;而与对照组术后和末次随访的比较结果进一步表明,牵引辅助下行后路截骨矫形术可有效提高畸形矫正率。

Qiao等[15]采用牵引加后路截骨治疗63例重度脊柱畸形患者,结果显示,脊柱侧凸和脊柱后凸的术后矫正率分别为55%和51%。本研究中头盆环牵引加后路截骨矫形术后侧凸和后凸矫正率分别为58.6%和56.1%,矫正率稍高于文献报道,其牵引方法是一致的,主要区别可能在于本研究入组患者平均侧弯角度偏大。

3.3.2 缩短手术时间,降低手术损伤 由于头盆环牵引后患者冠状面、矢状面Cobb角已有一定程度的矫正,因此缩窄了截骨范围,简化了手术步骤,减轻了手术创伤,操作难度及围手术期并发症发生风险均有所降低。Muheremu等[16]比较术前骨盆环牵引与无牵引治疗严重脊柱后凸畸形的临床疗效,结果显示,头盆环牵引组的手术时间少于无牵引组,治疗有效性及安全性均有所提高。本研究中手术时间及术中出血量均少于对照组,且无1例VCR截骨,也充分证实了头盆环牵引辅助截骨矫形术的治疗优势。

3.4 头盆环牵引辅助后路截骨矫形治疗的不足

头盆环牵引的不足之处在于治疗周期长,存在张口困难及钉道潜在感染、松动风险,牵引相关颅神经、臂丛神经有损伤可能等。选择合适病例、牵引期间加强钉道护理、合理制定牵引策略均可有效克服头盆环牵引的缺陷。