新冠肺炎疫情防控下广东生物医药产业创新发展对策研究

2020-08-27廖晓东胡海鹏黄珍霞

廖晓东,袁 永,胡海鹏,黄珍霞

(1.广东省科技创新监测研究中心,广东广州 510033;2.中山大学新华学院,广东广州 510520)

0 引言

生物医药产业是以生物技术为核心的知识密集型产业。当前,生物技术在引领未来经济社会发展中的基础性战略地位日益凸显,生物技术产业正加速成为继信息产业之后的又一个新的主导产业,将深刻地改变世界经济发展模式和人类社会生活方式[1]。针对近期新型冠状肺炎疫情,习近平总书记强调,要把人民群众生命安全和身体健康放在首位,坚决遏制疫情蔓延势头,要加大科研攻关力度,战胜疫病离不开科技支撑。广东作为全国主要的生物医药产业基地之一,生物医药产业发展速度和产业规模均处于全国前列。本文重点分析广东生物医药产业规模、技术水平及趋势、产业集群及重点企业,梳理广东生物医药产业存在的技术水平较低、核心技术受制于人、高端创新平台较少、医疗数据和生物样品等跨境流动体制机制障碍仍未破除等问题,并提出7条具体对策建议。

1 广东生物医药产业发展基本情况

1.1 产业规模发展情况

广东是全国主要的生物医药产业基地之一,中药和化学药制造的销售规模位居全国前列,形成以医疗器械为特色、以生物药和生物技术服务为新增长点的生物医药产业体系。2018年,广东医药制造业实现增加值529.6亿元,同比增长11.9%,主营业务收入1 623.83亿元,同比增长16.6%;医疗器械制造业实现增加值203.9亿元,同比增长15.8%,主营业务收入536.7亿元,同比增长15.6%[2]。虽然广东生物医药产业发展规模位居全国前列,但与江苏(约5 000亿元)、山东(约4 800亿元)等省份相比,广东生物医药产业发展整体水平仍存在一定差距,产业发展规模有待进一步提升。

1.2 产业技术创新趋势

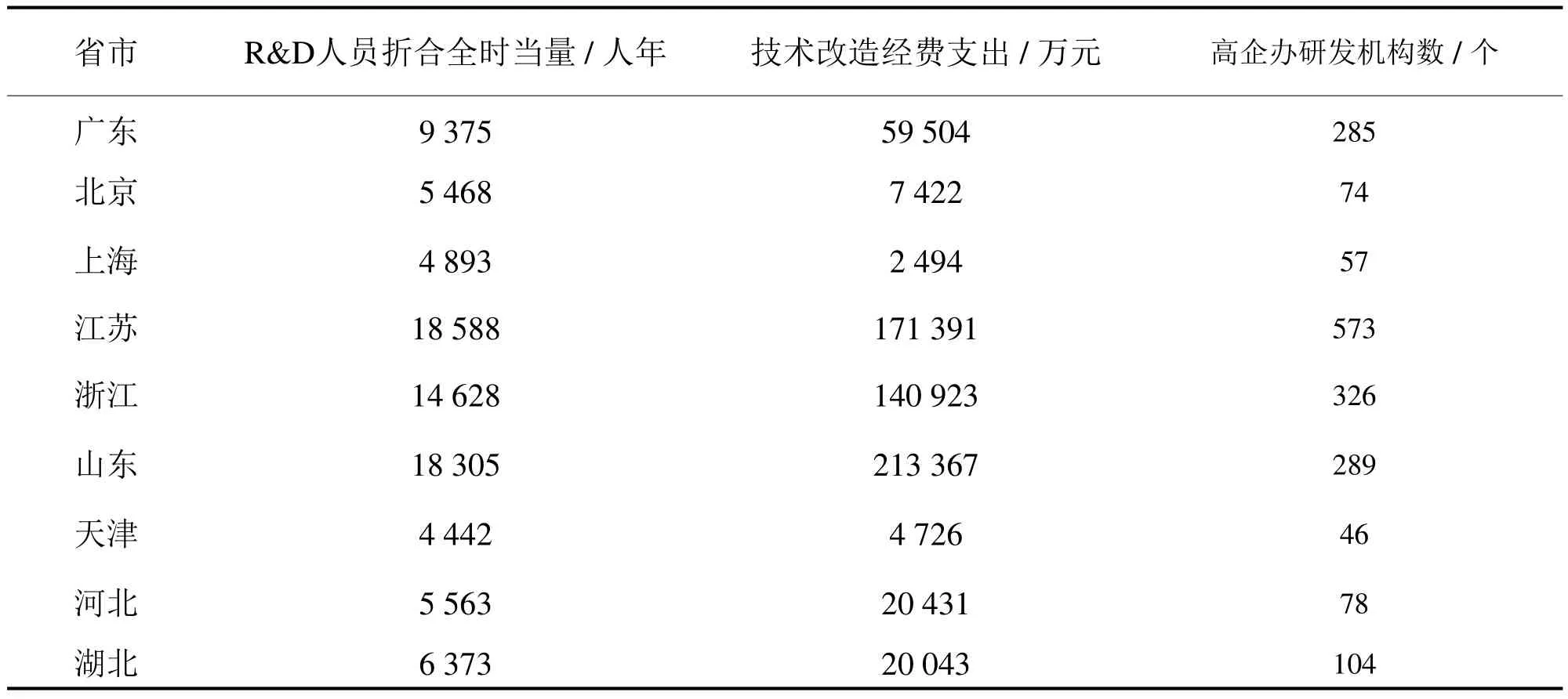

据《中国高技术产业统计年鉴—2017》显示,2016年,广东省医药制造业拥有R&D人员折合全时当量9 375人年,位居全国第4位;医药制造业R&D经费内部支出35.5亿元,位居全国第4位;医药制造业新产品开发经费支出44.6亿元,位居全国第3位;医药制造业有效发明专利数3 410件,位居全国第3位;医药制造业技术改造经费支出6.0亿元,位居全国第5位;医药制造业高企办研发机构数为285家,位居全国第4位(见表1)。同时,2015年广东生物医药领域国内发明专利受理量和有效发明专利拥有量分别达到3 498件和6 431件,分别比2010年增长6.7倍和4.8倍,数量均居全国前3位[3]。2016年,广东全省申报国家I类新药50个,为历史最高。可知,广东生物医药产业研发创新能力位居全国前列,但与江苏、浙江等省份相比,仍存在一定差距。

表1 中国主要省市生物医药制造业研发活动主要情况

1.3 产业集群建设情况

目前,中国生物医药产业集群化分布进一步显现,已初步形成以长三角、环渤海为核心,珠三角、东北等中东部地区快速发展的产业空间格局,但区域不平衡发展进一步凸显,东部沿海地区与中西部差距持续拉大,呈现出研发要素进一步向上海、北京集聚,制造环节加速向江苏、山东集聚的趋势[4]。目前,广东全省生物医药产业规模的95%以上集中在珠三角地区,其中,广州、珠海、佛山等地已发展成为省内生物医药产业的主要集聚区,广州、深圳、东莞等地则发展成为医疗器械产业的主要集聚区,而岭南特色南药产业的前端(种植和初加工)主要集聚在粤东西北地区,后端(成品)则主要集聚在广州、佛山、江门等地,区域不平衡发展将进一步凸显,珠三角地区仍将是生物医药产业发展的中心,与粤东西北地区差距将持续拉大[5]。

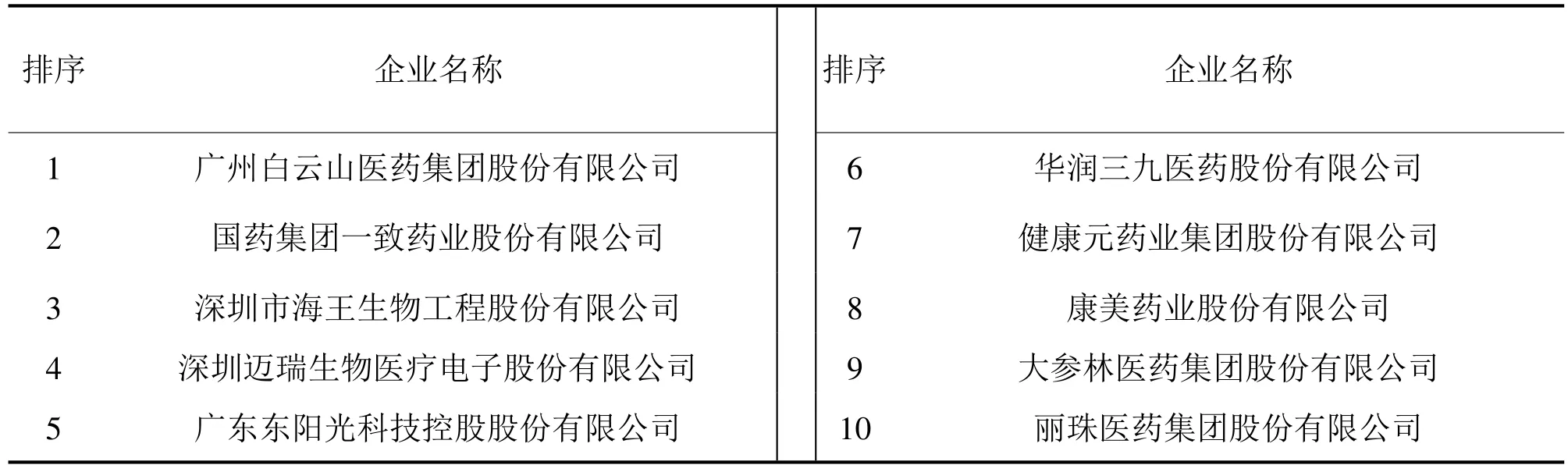

2018年广州生物与健康产业实现增加值587.81亿元,近3年年均增长9.5%,占全市战略性新兴产业增加值的比重超过20%,预计到2020年生物医药产值将超过1 300亿元。据统计,广州在生物医药领域共集聚约94 030家企业,其中7 560家为研发生产型企业,占比约8%,11家企业在A股和H股上市,培育和引进了百济神州、香雪制药、金域医学、达安基因等一批细分领域龙头企业(见表2)。深圳2017年生物医药产业增加值约300亿元,同比增幅高达24.6%,产业规模超过2 000亿元,在高端生物医学工程、基因测序和生物信息分析、细胞治疗等领域跻身世界前沿行列,基本形成了以坪山国家生物产业基地、国际生物谷两大生物医药产业集聚区为主导的产业空间格局[6]。据统计,截至2018年8月,深圳市生物医药领域授权专利、商标、专著数量总数达59 714项,仅次于北京,排名全国第二。

表2 2019年广东省生物医药行业A股上市公司营业收入前10名

2 重点企业发展情况

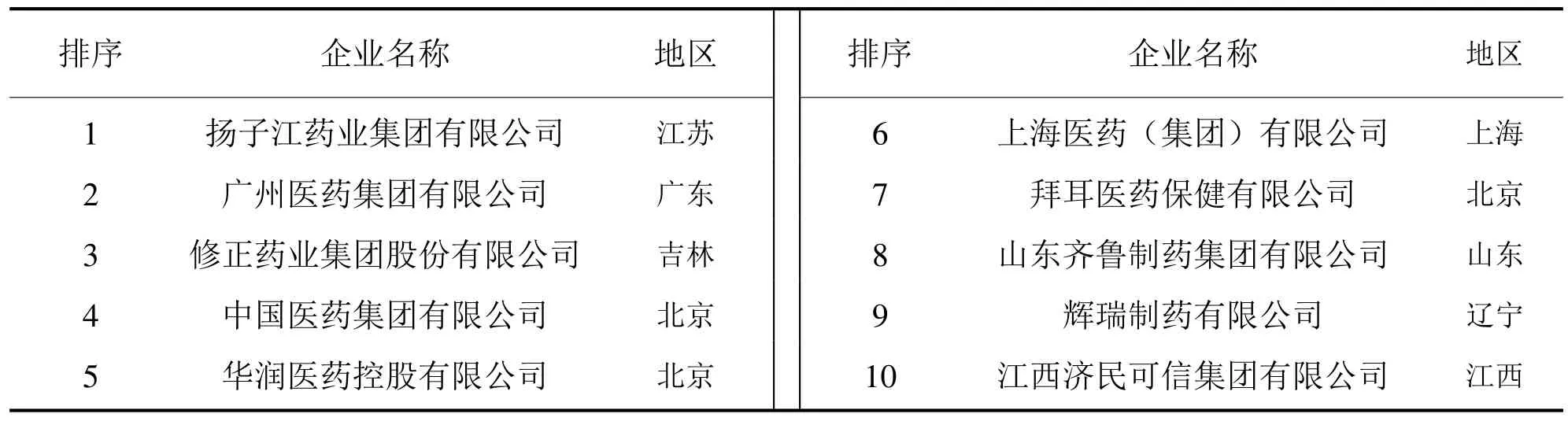

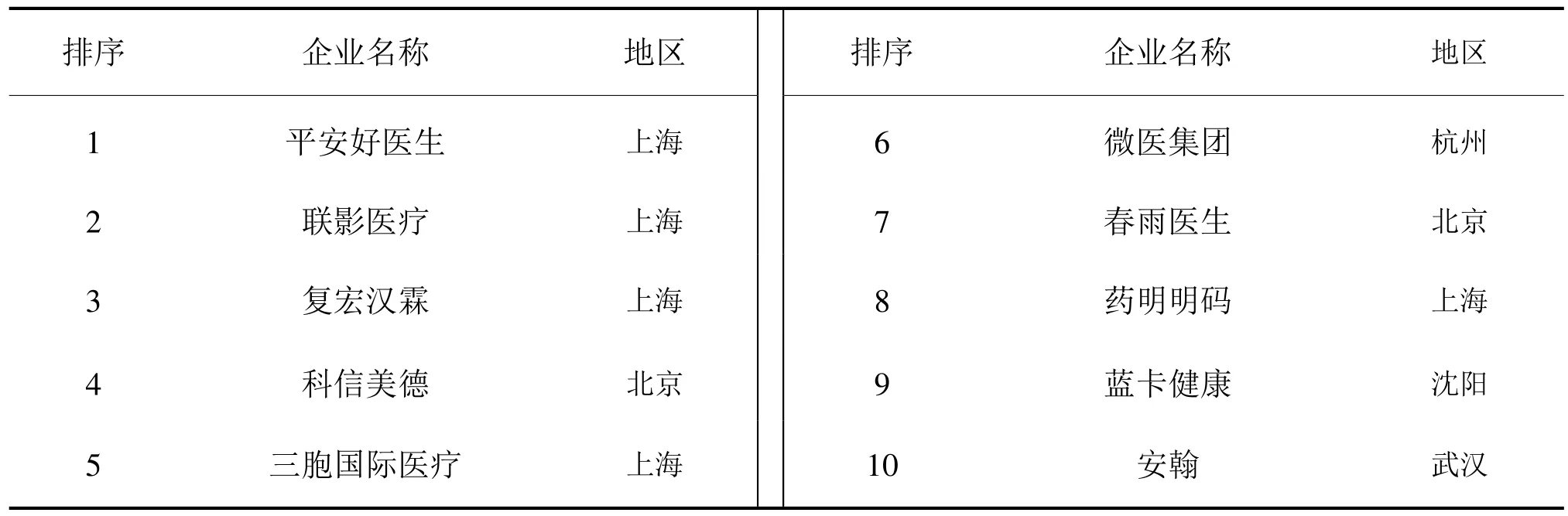

近年来,中国各省区市生物医药企业发展迅猛,尤其是北京、上海等地涌现了大批生物医药百强企业及独角兽企业(见表3、表4)。与此同时,广东生物医药企业也持续发展壮大,广州白云山医药集团股份有限公司、国药集团一致药业股份有限公司、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司、珠海丽珠医药集团股份有限公司等企业逐步发展成为全国知名药企,但广东在“2018年中国大健康领域独角兽企业榜单”前十中并未有企业入榜(碳云智能(深圳)排名156位、360健康(广州)排名157位)[7]。可见,广东生物医药领域创新创业活力仍然较为欠缺。

表3 2018年中国医药工业百强企业前十

表4 2018年中国独角兽企业前十(大健康领域)

3 广东生物医药产业发展存在问题

与发达地区相比,广东生物医药产业具有自主知识产权的创新药物偏少,在新药创制、靶向治疗、生物芯片、个体化药物等方面存在较大差距,技术还处于跟跑阶段。

一是生物医药研发投入不强,远低于国际平均水平。近年来,广东医药企业每年投入研发的费用不断增长,约占销售收入4%,但与上海5.6%、国际平均水平13%、美国17%~18%的研发投入强度相比,仍存在巨大差异。从研发模式看,广东新药研发体系以高校和科研院所为主,产学研合作程度不高。据统计,广东生物医药产业领域仅有23.38%的项目以产学研方式完成,严重制约了广东生物医药产业国际竞争力的提高[8]。例如,广东90%以上的化学药品和大部分生物药品为仿制品,并且重复生产现象较为严重[9]。

二是核心技术和装备受制于人。从顶层设计看,目前,美国、欧盟、德国、俄罗斯、印度、韩国等均已出台生物技术发展规划纲要,我国也正在编制国家生物技术发展规划纲要,而广东尚未编制生物医药产业技术路线图和发展规划纲要。从具体技术看,“南药”是广东特色产业,但目前南药科学种植水平低,难以满足中药规模化生产的需要,达不到国际市场对药材的技术要求。在生物药方面,哺乳动物细胞大规模培养、嵌合抗体和人源化抗体技术等是制约广东生物药发展的技术瓶颈[10]。干细胞临床应用、组织工程构建、生物医用材料设计和直接成型、重大疾病分子诊断等与广东优势生物产业相关的关键技术也亟待突破。

三是生物医药高端创新平台较少。高端创新平台较少、高层次科技人才缺乏是广东生物医药产业发展相对较慢的原因之一。例如,截止到2019年年底,广东共拥有国家临床医学研究中心3家,远远少于北京(24家),只有上海(6家)的一半;在第四批18家国家临床医学研究中心公示名单中,广东仅有1家,少于北京(8家)、浙江(3家)[11]。此外,广东生物医药领域重大科技基础设施建设与北京、上海、江苏等省市仍存在一定差距。

四是优质生物大数据库缺乏且难以共享。生物大数据已经成为欧美国家发展战略之一,如美国已经建成覆盖本土的12个区域电子病历数据中心、9个医疗知识中心和8个医学影像与生物信息数据中心[12]。目前广东在病历结构化能力、数据质量管理、信息集成能力、数据安全意识与管理等方面与先进水平还存在较大差距,缺乏统一的数据标准,支撑临床科研大数据分析技术和能力不足,医疗机构之间“信息孤岛”状况严重,导致生物医疗数据整合效率低下。

五是粤港澳医疗数据和生物样品等跨境流动体制机制障碍仍未破除。粤港澳涉及“一个国家、两种政治制度体制、三种法律制度、三个关税区”,三地医疗体制不一,医疗数据采集、传输、共享标准以及对生物制品的管理制度、标准存在较大差异,医疗数据和血液等生物样品尚未能够在大湾区内的高校、科研院所和实验室跨境使用,严重制约三地生物医药在更深层次的融合创新。

六是高水平临床试验机构不多。目前全国具有药物临床试验资格的医疗机构有619家,广东以54家位居全国第一,其中广州有35家。但根据国家药品监督管理局发布的“2017年最忙碌的临床试验机构”“2018年一致性评价已登记临床试验中最受欢迎的临床试验机构TOP10”榜单显示,广东省均榜上无名[13]。同时,广东药物临床试验机构属于多中心试验的组长单位数量较少,主要的试验药品集中在工作相对单一的II、III期临床试验。

4 新冠肺炎疫情防控下的广东生物医药产业创新发展对策建议

一是系统谋划全省生物医药创新发展政策。2018年3月7日,习近平总书记在参加十三届全国人大一次会议广东代表团审议时强调,要更加重视发展实体经济,把生物医药等战略性新兴产业发展作为重中之重,构筑产业体系新支柱,对广东生物医药产业发展提出了总体要求。《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出塑造健康湾区,把生物技术作为粤港澳大湾区四大新支柱产业之一,蛋白类等生物医药、高端医学诊疗设备、基因检测、现代中药等作为十大重点培育产业。因此,亟需系统谋划全省生物医药创新发展政策,围绕落实党中央国务院和省委省政府关于新冠肺炎疫情防控决策部署,充分发挥科技攻关作用支撑打赢疫情防控阻击战,保障人民群众健康安全、提升医药健康创新发展水平。

二是强化生物医药基础研究与核心技术供给。启动科研应急攻关,设立疫情防控科研攻关应急专题,围绕重症肺炎临床救治综合防治技术、病毒溯源与流行病学、致病机理、疫苗开发和生产、药物研发等方向,采用定向组织、揭榜制等方式,分批次组织实施科研项目。针对疫情防控需要,向社会公开征集技术和产品,快速推进一批疫情防控技术成果的使用验证和推广应用。继续实施省重点领域研发计划“精准医学与干细胞”重大科技专项,以及“新药创制”“高端医疗器械”“中医药现代化”等重点专项,突破“卡脖子”核心关键技术和重大装备。

三是推进建设生物医药重大创新平台。加快建设横琴粤澳合作中医药科技产业园等重大创新载体,支持开展中医药产品海外注册公共服务平台。联合港澳高校、科研机构建设粤港澳联合实验室,支持香港大学生物医药技术国家重点实验室伙伴实验室广东药科大学分中心建设。支持中山创建国家生物医药科技国际合作创新区。依托华大基因、中山大学达安基因等机构建设国家级基因库。对标世界一流和国家实验室要求,高标准建设生命信息与生物医药广东省实验室、再生医学与健康广东省实验室。推进冠昊生物研究院等新型研发机构建设,组建一批“高精尖”研究院。组建一批省临床医学研究中心,争取国家临床医学研究中心、国家重点实验室等在广东布局。

四是要进一步提升临床研究和转化能力。依托广东省现有的国家临床医学研究中心和新组建的省临床医学研究中心,开展高水平临床研究,进一步完善临床研究协同网络。启动开展研究型医院建设,试点探索临床研究床位不计入医疗机构总病床数管理制度。探索设立支持临床研发与转化的专项基金,积极鼓励医院和医生参与临床研究[14]。鼓励临床医生依据实践经验开展和参与药品医疗器械技术创新活动,完善医疗机构收入分配激励机制,保障临床试验研究人员的收入水平,将研究者发起的临床试验视为科研项目纳入科研绩效考评。

五是发展一批生物医药研发外包企业。积极引进国内外知名生物医药合同研究机构(CRO),为广东省生物医药企业提供化合物活性筛选、新化合物建库、配方开发、定制生产、临床前药理学研究、毒理学研究、药代学研究、临床试验、申报注册等一体化服务[15]。培育发展一批省内生物医药合同研究机构,其向无投资关系的省内生物医药企业提供服务的,可按年度合同金额及发票给予一定奖励。

六是加快推进中医药标准化、国际化发展。完善中医药质量标准体系,充分发挥香港特别行政区政府中药检测中心和澳门中药质量研究国家重点实验室伙伴实验室的优势。加强广东中药材加工的标准研究,建立国际认可的质量标准;支持中药在美国食品药品管理局(FDA)、欧盟药品质量指导委员会(EDQM)等注册申请植物药临床试验和新药上市。推进“南药”道地药材的规范化、标准化、规模化种植,加强大宗岭南中药材生产示范基地建设,保证中药原料供应。实施好国家中医药传承与创新“百千万”人才工程,做好国医大师、全国名中医、省名中医的培育工作;建立传承工作室,推进名中医师承项目,培养中医药领军人才。

七是促进医疗数据、生物制品等跨境流动。研究制定专门办法,对科研合作项目需要的医疗数据和血液等生物样品跨境在大湾区内限定的高校、科研机构和实验室使用进行优化管理。加强香港与内地在生物制品等出入境检验检疫和通关等方面的合作,探索实验动物采用注册备案通关管理机制[4]。允许在横琴指定医疗机构内提供经发达国家或地区(欧盟、美国、日本等)主管机构批准的血液净化、功能医学、干细胞与再生医学、免疫与基因治疗等前沿医疗治疗服务。支持国家级生物医药大数据中心建设,构建“高通量、低成本、标准化”的生物样本和数据存储、管理、认证、基础应用体系,引领推动相关标准和行业规范的制定。